首都新闻从业人员工作满意度再探

——基于北京地区的一项调研初步数据

◎王亦高 陈吕佳乐 钟愉靖

在技术不断升级更新、资本持续有力推动之下,新闻行业出现了深刻的结构调整。传统媒体影响力日益下降,而以技术为核心、平台为依托的各种新媒体一时间蔚为大观,甚至拔得头筹。行业门槛降低使得数量庞大的、非新闻专业却也满怀新闻理想的从业者不断涌入,“多主体丛生”现象显著,但问题在于,理想和现实能否保持一致? 新闻行业格局的改变给从业者个体的日常生活又带来了怎样的影响? 新闻从业人员的生存情况, 尤其是从业者对于工作满意度的评价,成为当前学界和业界迫切关注的现实问题。

与此同时,与传媒业边界扩张几乎同时发生的,是大量新闻从业人员的辞职或转行,这是令人扼腕的事实。以南方报业集团为例,2015 年南方报业集团有213 名集团聘员工离职,这一数据在2012 年、2013 年、2014 年分别是141 人、176 人、202 人。[1]造成人员流失的原因自然有很多,其中,工作满意度低或许是其中最重要的因素。

工作满意度,指个体对他所从事的工作的整体态度。这一态度, 无论是对于从业者个人, 还是对于其所供职的单位,乃至对整个新闻行业而言,都是极其重要的。 它既会影响新闻从业人员的工作积极性和在新闻实践中的实际工作效率,也会进而影响新闻媒体的内容品质及竞争力,甚至进一步影响作为专业的新闻职业在更广泛层面上所能发挥的社会功能。

对于中国新闻从业人员生存状态的研究一直以来都是学界和业界重点讨论的话题。 学者韩晓宁以对北京市所属体制内媒体从业者的调查为基点, 对传统体制内传媒从业者的工作满意度、离职可能原因、预期继续从业时间等生存状态进行研究,此研究贡献颇丰。[2]继承并沿袭上述研究的意旨, 本研究希望能够对北京地区新闻从业人员的工作满意度进行调查, 以深化我们对北京地区新闻从业人员生存近况的进一步认识。 丰富并完善对新闻从业人员这一群体的肖像描画, 从而全面拓展对中国新闻从业人员职业状态的整体认知,始终是我们的研究初衷。

一、核心文献回顾

学者韩晓宁的 《体制内媒体从业者生存状态研究——以编制因素与职业忠诚度为视角》 是这个研究主题之下一篇具有重要参考价值的文献,值得细谈。[3]该研究发现,新闻工作者离职原因异常复杂,较难一概而论。

首先,新闻从业人员往往对薪酬福利不够满意,许多员工认为自己的付出与回报不成正比。数据显示,大部分北京市属媒体基层从业人员月收入5000~6000 元, 中层管理人员月收入也不过8000 元左右, 只有极少数人能接近月薪20000 元。 薪酬福利水平低应该是导致新闻从业人员离职的主要原因。极其类似地,陈敏、张晓纯的话语研究,也提到过这个环节, 不少新闻从业人员选择离职确实是因为待遇过低。 原《凤凰周刊》执行主编黄章晋就这样讲过:“很多人做一辈子记者也很难混成钱多事少的编委, 成就感和待遇没办法得到满足。 ”[4]基本待遇跟不上,体制保障难指望,成为促使新闻从业人员离职的关键原因。[5]夏倩芳、李婧等学者甚至指出,我国媒体记者的收入状况是“十年无增长”。[6]

其次,编制因素同样不可不察,在兼备不同聘用方式的新闻媒体单位之内, 编外从业人员能否获得和编内从业人员同等水平的薪酬福利、发展机会、人际尊重,势必影响每一位从业人员的工作积极性, 甚至进一步影响其职业忠诚度。调查显示,受访者认为编制差异会给待遇公平带来一定的负面影响。 无独有偶,韩晓宁于2016 年取得的这份调查结果,在李彪、赵睿2017 年的调查中,也有类似回响。李彪、赵睿的文章指出:“有事业单位编制和企业聘身份的差异,这种境况造成了内部职业认同错位, 一定程度上增强了职业转型的意愿。 ”[7]

对于人力资源管理的问题,韩晓宁提出了若干建议。譬如,在薪酬福利水平确实不高的情况下,精神关怀就显得尤为重要。 就目前情况而言,大部分的员工精神关怀工作,都是由传统的工会体系来完成的,而这显然不够。增强精神关怀,以情感留人,或许正是提高从业人员的职业忠诚度的关键途径,值得新闻媒体单位详加关注。

二、选地考虑及样本选取

首都北京,作为我国的政治中心、文化中心,以《人民日报》、《光明日报》、新华社、中央广播电视总台、凤凰网等媒体为代表,存在数量众多的新闻机构,由此聚集了一大批新闻从业人员。 同时,北京是我国信息最畅通的地区之一,新闻从业人员密度极大, 以北京地区新闻从业人员作为调研对象, 在一定程度上或许能够反映当下我国新闻从业人员工作满意度的整体情况, 这也是本研究最终选择北京地区作为研究对象区域的主要原因。

本研究以北京市不同类型媒体的新闻从业人员为调研对象,包括记者、编辑、宣传发布等新闻内容生产与传播岗位的员工,尽量保证受访者从业经验不少于1 年(实际上不能百分百达到这一抽样目标),共发放调查问卷376 份,回收有效问卷320 份,有效率为85.1%左右。 并且,在样本选取过程中,我们精心设计并采取目标抽样的方法,基本保证各个类型的媒体占据较为相同的份额,具体样本类型详见表1。 媒体类型分为传统媒体、数字化传统媒体、互联网媒体、自媒体四大类。

本次调查的开展时间为2018 年7月至11 月,耗时4个月,切近当下实际情况,我们认为本次调查能够在较大程度上确切反映北京地区新闻从业人员的工作满意度的状况。

三、条目建构与结果呈现

借鉴韩晓宁的研究,本次调查预设了11 项条目(详见表2)。 与此同时,设计了相应的李克特五点量表(从1 到5,得分越高表示越看重),加以详细测量。

本次调查发现(详见图1),亦即通过李克特五点量表的测量,最终结果可见,新闻从业人员对工作满意情况得分排名前三位的分别是:与同事之间的相处关系(4.09);工作中学习新知识的机会(4.04);主管领导的能力(4.00)。 以上三个条目的得分皆在4.00 分及以上,可以算作第一梯队。

图1: 新闻从业人员工作满意度

在社会和自我的交互过程中,新闻从业人员的工作满意度就相对来说低一些了。 诸如工作的自主程度(3.95)、工作的社会影响(3.90)、工作的自我成就感与自我满足感(3.80)、工作时间的弹性与可驾驭(3.72),这四个条目可以算作第二梯队。

在工作所得到的具体回报方面,新闻从业人员的工作满意度最低,分别为绩效考核制(3.57)、职位升迁的机会与速率(3.36)、薪酬外的其他福利待遇(3.32)、工作薪酬收入水平(3.28)。 以上四个条目,只能沦为第三梯队了。

1.相关讨论

由是观之,北京地区新闻从业人员的工作满意度,有以下三个尤其值得关注的地方。

第一,新闻从业人员的整体工作满意度较高,不满意的方面则集中于现实回报问题,诸如薪酬收入、福利待遇、职位升迁等,这一情况普遍体现在我们所调查的四种新闻媒体类型中。 值得强调的是,从调查数据上看,新闻从业人员对“同事间关系”、“主管领导能力”、“学习新知识”、“工作的社会影响”的满意程度要明显高于“报酬收入”、“福利待遇”、“职位升迁”的满意程度。 数值的高低对比,似乎申明了,大部分怀揣新闻理想的新闻从业人员在入行工作初期,往往渴求自己的人生价值能够于社会中实现,希望通过提升业务能力和水平而得到同事与领导的认可,而并非单纯追求经济利益。 然而,随着年龄与阅历的增长,或迫于生活的压力,从业人员对应得的现实经济回报愈发重视。 本次调查显示,就不同类型媒体而言,自主化程度和商业化程度较高的自媒体,薪资水平也相对较高(据本次调查,月收入5000 元以下的,自媒体中无人如此,但在其他三类媒体中均有人如此)。 正是借助互联网发展的迅猛态势,自媒体拉升了行业薪资水平,一定程度上影响了新闻从业人员对工作满意度的评判。 总而言之,笔者认为,仅靠对同事关系、单位领导能力的满意,以及若干非经济性回报,恐怕是难以支撑新闻从业人员持续从事相关新闻工作的。

第二,受访的新闻从业人员普遍认为自己可以在新闻工作中创造价值并作用于社会,因而对于该职业所能发挥的社会影响力是比较满意的。 调查中唯一将社会与自我直接结合的选项——“工作的社会影响”,得分较高,分值为3.90。 由是观之,在新闻工作中,新闻从业人员对于自己所做工作的社会影响比较看重。 那么,相应地,在社会中广泛倡导对新闻从业人员的尊重意识,提高其在社会中的地位,从而使新闻从业人员获得更大的成就感与满足感,也就显得尤为关键了。

第三,另一个不可不察的细节是,新闻从业人员对于“学习新知识的机会”比较看重,也相对来说比较满意。 新闻媒体单位能否给员工提供进一步深造或发展的机会,尤为重要。 工作,其基本目的固然是为了维持一定生活水平,提供相应的生活经济来源,但同时,它也要在某种程度上为每一位员工个体提供得以继续完善自身的方式与途径。 尤其考虑到新闻行业的特殊性,新闻从业人员在“新”的问题上的突破更显凸出。 在相关工作中,不断突破自己之前的认知藩篱,培养更加高敞的思考方式,见识更加广博的知识地图,这些接触新思想、习得新知识的机会,对于新闻从业人员的工作满意度具有深远的影响。 进一步思考,在“多主体”冲击和互联网技术迅猛发展的驱动之下,新闻从业人员最渴望学习的“新知识”究竟是什么呢? 本研究希望能对这个具体问题加以继续探索。

2.学习新知识

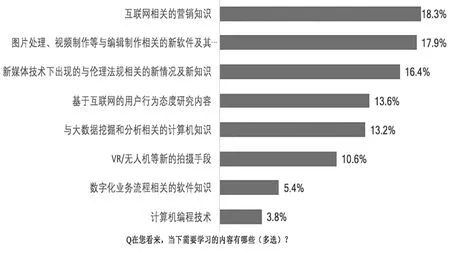

就当前现状而言(详见图2),新闻从业人员最希望学习的内容是“互联网营销知识”、“编辑制作软件操作技术”和 “新媒体技术下的伦理法规知识”, 分别占比18.3%、17.9%和16.4%。 而曾经被高校普遍看好的“计算机编程技术”得分却最低,仅占3.8%,当然这并不意味着编程技术不重要。得分偏低很可能与知识本身的难度有密切关系。编程技术太难了,令人望而却步。

图2: 新闻从业人员需要学习的与新媒体相关的知识

另外值得一提的是,在后续开放式的问答环节中,还有若干未被列入条目的学习内容,被受访者屡屡提及,主要是“传媒行业整体现状”、“自媒体生态现状”、“文字写作技巧”等。而被提及最多的一项是“受众心理学”,这不禁让人想起美国学者霍夫兰的告诫:“如果个体试图与他人建立有效的双向传播关系,那么他会主动接受对方的评估标准。”[8]从受众角度出发采编新闻,往往能够取得更佳的传播效益,这也符合媒体运营与管理的大致思路。

正如前文所刚刚论及的,若把“互联网营销知识”、“编辑制作软件操作技术”和“新媒体技术下的伦理法规知识”三者结合,可以说是组成了一个“网红”的必备知识库。简而言之, 首都新闻从业人员的内心深处似乎普遍渴望着去当一名“网红”,这恰恰是本次调查所揭示出的实际状况。 然而,我们的进一步追问也在这里:如果人人争当“网红”,那么,新闻专业意识将如何加以维护与彰显?

当然,这里也同时存在着巨大的理论疑问。在同一个调查中,我们设计了另一个具体问题,请受访者对“新闻报道应该投受众之所好” 这一观点打分, 平均得分仅为2.4 分(1=非常不认同,2=不认同,3=不确定,4=认同,5=非常认同,此题平均数=2.4 分,标准差=1.0 分),即不认同这种说法。 既要关注受众需求,又不能唯受众马首是瞻,这个“度”看来是非常不易把握的。 或者,干脆说,内心深处确实渴望当“网红”,但又不屑于当“网红”,此番纠结辗转,反倒是目前新媒体发展大环境下新闻从业人员的如实心态写照。

3.生活满意度

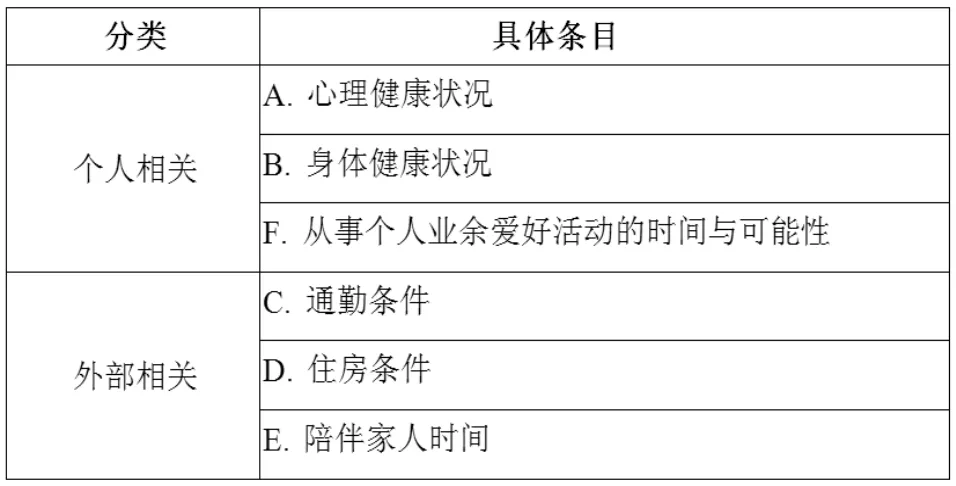

为了更好地了解“工作满意度”,本研究同时调查了“生活满意度”情况。 此处所谓的生活满意度,是指一个人对自己生活质量的认知评价和主观体验。 我们的问卷设计主要从两个层面——从业者个人相关、 从业者外部相关——加以考虑, 预设了6 项探测生活满意度的研究条目 (详见表3)。 与此同时,通过设计相应的李克特五点量表(从1 到5,得分越高表示越看重、越认可、越肯定),详细测量各个研究条目的得分情况。

表3 :新闻从业人员生活满意度条目建构

具体来说,从业者个人相关,是内部因素,指仅围绕该从业者个体感受或状况而展开的因素,从这个角度出发,设置了如“心理健康状况”、“身体健康状况”、“从事个人业余爱好活动的时间与可能性”等条目。 从业者外部相关,是外部因素, 指围绕不大因从业者个人意志为转移的外部客观环境而展开的因素,从这个角度出发,设置了如 “通勤条件”、“住房条件”、“陪伴家人的时间”等条目。

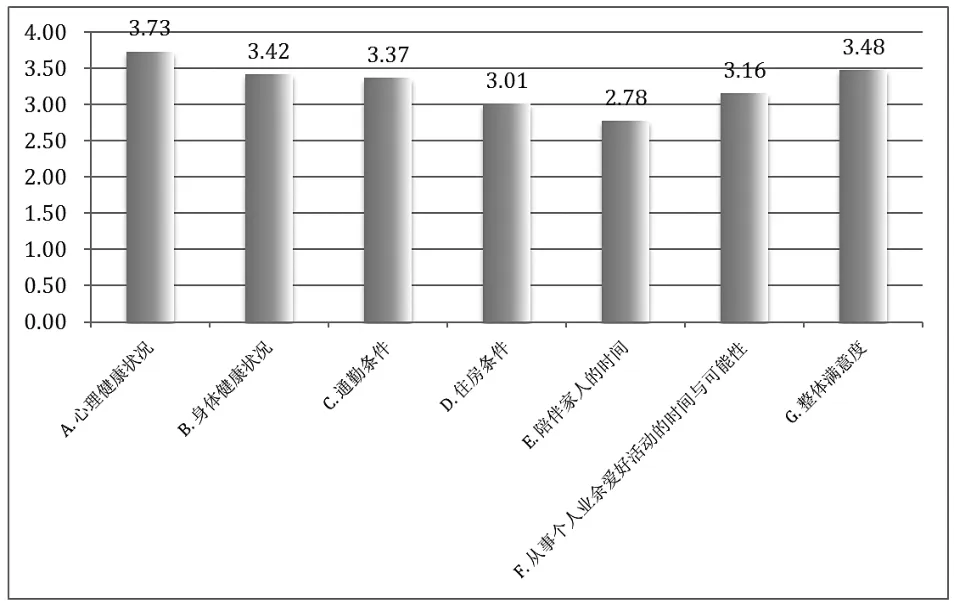

数据表明(详见图3),北京地区新闻从业人员对于个人的生活状态评价综合来看是较为满意的, 整体满意度(均值3.48)较韩晓宁2016 年的调查结果(均值3.43)略有提升。

图3: 北京地区新闻从业人员生活满意度

其中,满意度最高的是“心理健康状况”(均值3.73),随之较高的两项是 “身体健康状况”(均值3.42)和“通勤条件”(均值3.37)。 满意度较低的是“从事个人业余爱好的时间与可能性”(均值3.16)和“住房条件”(均值3.01)。而条目“陪伴家人的时间”满意度最低,均值仅为2.78(详见图3)。可以看出, 北京地区新闻从业人员对于自身的心理健康状况较为满意, 却为由于工作原因陪伴家人时间少而备感焦虑。韩晓宁的研究结果基本也是如此,陪伴家人时间不足一直是日常生活中最令人懊恼的问题所在。[9]

进一步地, 我们的研究不仅对新闻从业者整体进行了生活满意度调查,还将从业者类型细分为传统媒体、数字化传统媒体、互联网媒体、自媒体,从而希望进行相关对比分析。数据显示,数字化传统媒体、自媒体的工作人员,对个人生活的满意度普遍略高一些,尤其体现在“心理健康状况”、“身体健康状况”、“通勤条件”等方面;而传统媒体、互联网媒体,满意度普遍略低一些。 此种结果的产生,似乎可以归因于各类型媒体在薪资福利、 工作环境等方面给予从业者的不同待遇, 生活满意度毋庸置疑地与工作满意度紧密勾连在一道。

特别值得一提的是,在选项“陪伴家人的时间”之中,传统媒体新闻工作者的满意度(均值2.9)比其他三类媒体的工作者的满意度(数字化传统媒体2.7、互联网媒体2.7、自媒体2.8)略高,这是否说明,新媒体工作留给从业者的个人时间更少? 抑或是,新媒体从业者不能经常在居住地工作,反而需要因工作差遣而奔波辗转?

周葆华、查建琨等学者曾用“不固定”、“日夜颠倒”等词汇来形容网络新闻编辑的工作性质, 说的大抵也是同样的意思。[10]夏倩芳、李婧等学者干脆直接批评了所谓的“弹性工作”:“弹性的工作时间与劳动方式看似使劳动者享有了自由与自主权,甚至能够很好地平衡家庭与工作的矛盾,但实际上, 在工作质量与数量的压力下以及可能失去工作的威胁下, 他们不得不更加努力地工作。 所谓的弹性日程安排,实际是不稳定的生活状态与保持待命的工作压力。正如广告业务员必须一直疲于奔命地寻找合约, 新闻从业者必须为挣够体面生活的钱而加班加点。 ”[11]常江的文章里,一位受访者说得更晓畅:“在数字化之前,编辑部门已经是24小时不间断运转的了。数字化完成后,情况变得更加荒唐可笑, 很多编辑甚至会因为偶尔离开了自己的办公桌而产生愧疚感,因为他们觉得自己浪费了太多时间……”[12]——无论如何,认为新媒体从业者可以“在家上班”亦自然可以“多多陪伴家人”的观点,大约是过于武断了。

结语

综上所述,本研究通过实证调查,较为精准和详细地分析了当前北京地区新闻从业人员的工作满意度的状况,补充和丰富了北京地区新闻从业人员的相关研究资料。

几乎不必多言,在自媒体、社交媒体、智能媒体等五花八门的媒体兴起的大背景下, 新闻业正经历着前所未有的动荡与变革。由于技术支持,新闻行业门槛逐步降低,从“只有记者能做新闻”到“人人都能做新闻”或曰“人人都有麦克风”,行业内涌入了数以万计甚至十万计的满怀热情的新闻从业人员, 新闻工作本身也已逐步泛化为普遍存在的社会公共传播行为。也正是在这样的宏观背景下,我们才要更加强调对“人”的关注,对“主体”的关注,而不能仅仅着眼于客观技术研究。本研究对首都新闻从业人员工作满意度、生活满意度展开相关调查,可为管中窥豹。

注释:

[1][7] 李彪、 赵睿:《传统媒体从业者职业转型意愿研究——以北京、 广州两地新闻从业者调查为例》,《编辑之友》2017 年第6 期

[2][3][9]韩晓宁:《体制内媒体从业者生存状态研究——以编制因素与职业忠诚度为视角》,《当代传播》2016 年第4 期

[4]陈敏、张晓纯:《告别“黄金时代”——对52 位传统媒体人离职告白的内容分析》,《新闻记者》2016 年第2 期

[5]陶建杰、张涛:《上海地区新闻专业本科生的职业认同及其影响因素》,《国际新闻界》2016 年第8 期

[6]夏倩芳、李婧:《媒体从业者的劳动权困境及其形塑机制》,《学术研究》2017 年第4 期

[8](美)卡尔·霍夫兰:《传播与劝服:关于态度转变的心理学研究》中国人民大学出版社2015 年版

[10]周葆华、查建琨:《网络新闻从业者生存状况调查报告》,《新闻与写作》2017 年第3 期

[11]夏倩芳、李婧:《媒体从业者的劳动权困境及其形塑机制》,《学术研究》2017 年第4 期

[12]常江:《规范重组:数字媒体环境下的新闻伦理体系建构》,《新闻记者》2019 年第8 期