借势:在华外国商会的择地游说行为

(复旦大学国际关系与公共事务学院,上海200433)

一、前言

商会的组织目标是聚合及代表其会员企业的商业利益。正如中国欧盟商会官网所宣示的标语:“作为欧洲在华商业的独立声音,我们寻求广泛的市场准入并帮助欧洲企业优化营商环境。”就众多外国商会的工作内容而言,政策倡议(policy advocacy)和政府外联(government outreach)等游说活动是其表达商业利益的途径。具体来说,在华外国商会经常通过发布诸如白皮书(white paper)、商务环境调查报告(business climate survey report)、建议书(position paper)、商业信心调查(business confidence report)等出版物,并通过媒体乃至与各级政府官员会晤等多种途径表达涉及其会员企业商业利益的政策意见。外国商会由此建立了广泛的政府关系和政策影响力,游说成绩相当惊人[1]。

在具体实践中,在华外国商会除了对中国不同层级的政府部门及其官员展开游说活动之外,同时也会跨越国界,回到其母国对本国政府游说,这种对不同游说场地的选择可称为“择地游说”(venue shopping)(1)关于venue shopping的中译文目前尚无定论,有些公共政策领域文献将其翻译为“部门选购”或“场地挑选”。本文借鉴法学中关于forum shopping的中译文(择地诉讼),在特指游说活动时将venue shopping翻译为“择地游说”。。本文的具体研究对象即为在华外国商会的择地游说行为。既有文献普遍指出了这一具体游说行为在中国所处的制度环境所具有法团主义(corporatism)的基本特征,但同时又表现出中国特有的模式。这种制度环境除了体现为特定的国家与社会关系类型之外,同时也是一种组织化利益代表(organized interest representation)的制度安排。因此,本项研究关注的问题便是:在中国制度环境下,在华外国商会是如何实施游说行为的?更具体地说,在华外国商会为什么会在东道国和母国不同层级政府部门及其官员之间“择地”展开游说?研究认为,由于嵌入中国特定制度环境的公共政策过程具有不同强弱程度的政治势能,在华外国商会会根据有关政策之政治势能,采取不同的择地游说策略,“借势”影响政策过程。

下文将首先通过文献综述,分析在华外国商会游说行为的制度环境及该类组织的积极自主性特征,由此引出政治势能的强弱程度作为该特定制度环境与商会游说行为间的微观机制,并基于此建立一个分析在华外国商会“借势”实施择地游说行为的理论框架,分别分析美商会和欧商会的具体游说案例,最后讨论在华外国商会游说活动对中国国家—社会关系的潜在影响。

二、文献综述

(一)在华外国商会游说行为的制度环境

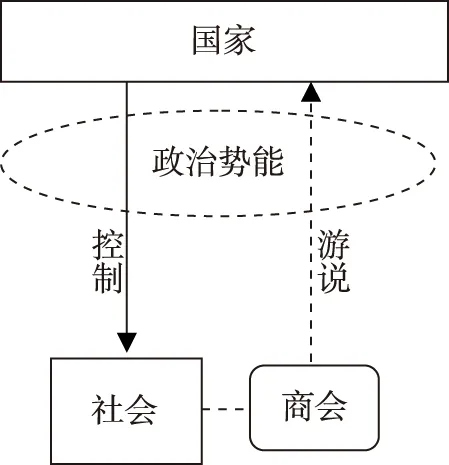

商会是一种利益代表组织,作为一种“非国家权力”(non-state power)或“社会势力”(social force)[2]9-40,它的游说目的在于影响涉及其会员商业利益、具有国家权力(state power)属性的公共政策。这一“社会势力”和“国家权力”的互动过程表明,商会及其游说活动嵌入于特定的国家—社会关系之中,同时反映出组织化利益代表的制度安排。“国家—社会关系”与“组织化利益代表制度”一同构成了商会实施游说行为的制度环境。

目前,学界通常为国内行业协会商会所处的制度环境贴上“法团主义”的标签(2)关于在华外国商会所处的制度环境之讨论,可参考Weil, Stefanie. Lobbying and Foreign Interests in Chinese Politics [M]. New York: Palgrave Macmillan, 2017.。按照菲利普·施密特(Phillipe Schmitter)的经典定义,法团主义的构成单位是单一有限的,且具有强制性、非竞争性和层级性等特征;同时,这一构成单位是经由国家承认或批准并被授予利益垄断权的[3]。在这种制度安排下,法团主义突出表现为主张削弱精英竞争的不确定性并引导公民的有序竞争[4]215。由此可见,法团主义并不是对中国党国体制的简单描述,而是一种服务于政府和特定部门的制度性机制[5]。基于这一理论逻辑,法团主义视角下的商会即为一种相对被动、处于国家权力下的社会势力。

菲利普·施密特之后的学者大都基于上述理论框架来研究中国行业协会商会等组织所依托的国家—社会关系及其利益代表制度。例如,20世纪90年代后期以来的国内学者认为,鉴于过去几十年国家对社会的高度防范和强势干预,中国具有鲜明的国家法团主义(state corporatism)特征[6]。但对外国商会来说,它们在游说中国政府的同时,也积极开展对其母国的游说,这种娴熟有效驾驭商业游说策略的能力显示出中国的国家法团主义体系在“驯服”西方利益集团上是多么的不适应[7]。而随着中国市场化改革和社会的多元化发展,学者发现国家法团主义实际上更像是一种过渡形态,相对于多元主义(pluralism)和国家法团主义,中国的行业协会和国家的关系正在从国家法团主义转向社会法团主义(social corporatism),这不仅体现在政府监管体系本身的变化上,而且还体现在行业协会组建和运作过程中政府涉入的程度[8]。

近年来,学界逐渐意识到上述经典法团主义理论在遇到中国政商关系时并不能完全捕捉到这个高速发展国家的全貌[9]44。于是,便出现了诸如“组织化法团主义”(organizational corporatism)[10]66-82、“社会主义式法团主义”(socialist corporatism)[11]、“多元国家法团主义”(pluralized state corporatism)[12]等新概念,用以解释不同视角下中国“法团主义”的基本特征。但无论是哪种类型的法团主义,这些新近发展的理论普遍反映的是这样一个基本事实:即尽管中国近年来出现了社会势力有限增长的趋势(自主性的增加),但中国的利益代表场(the venue of interest representation)依然处于国家的控制之下。正如狄忠蒲(Bruce Dickson)所说的,即便商业团体在中国经历了广泛的发展,但是法团主义关系在这个国度依然保持完整[13]20。

(二)在华外国商会的积极自主性

上述既有文献对“法团主义”制度环境的理解,主要是基于对中国本国的行业协会商会或其他社会组织与国家间互动关系的研究而形成的。目前,国内学界鲜有将海外在华组织作为一种社会势力纳入对中国“国家—社会关系”或“组织化利益代表制度”的考察中。但从既有实证经验来看,上述制度环境同样适用于在华外国商会,即在国家和社会关系范畴中,外国商会作为“国际输入性”社会势力,其“社会自主性”亦显著增长,但却依然处于国家权力严密控制之下。因此,在华外国商会显著区别于西方“多元主义”制度环境中具有“完全自主性”的同类组织,后者通常与国家权力处于相对平等的结构位置,该制度环境更加鼓励包括商会在内的利益集团“塑造”公共政策[14]58;但另一方面,在华外国商会也区别于中国国内具有“有限自主性”的行业协会商会,虽然后者亦具有利益代表的组织目标,但更多体现为国家权力向社会势力的延伸和控制,不同于在华外国商会与国家权力的关系。由于在华外国商会同时具有源于“多元主义”的组织基因和在中国“法团主义”下的适应性,因此作为海外在华社会势力,其在与国家权力互动时具有更为显著的“积极自主性”。从具体表现形式上来说,为了有效影响涉及其会员企业利益的公共政策,在华外国商会通常更加主动地游说国家权力主体。就择地游说行为而言,在华外国商会针对中国政策过程的具体特性而采取更为灵活和精准的积极游说策略,选择适当的游说场地,从而提高游说的成功率。由此,理解中国公共政策过程,对于在华外国商会来说具有重要的现实意义。

上述文献回顾表明,中国“法团主义”的制度环境同样适用于在华外国商会,但与中国国内同类组织不同的是,在华外国商会具有显著的“积极自主性”,它具有更强的主动性和动机来识别中国政策过程并采取相应游说行为,从而实现其组织目标。

三、分析框架:基于政治势能的择地游说行为

国内学者贺东航、孔繁斌早期在研究中国公共政策执行过程时,提出公共政策执行的中国经验是依靠“高位推动”,实施公共政策执行中的“层级性治理”和“多属性治理”。所谓“层级性治理”,是指对于因条条分割导致政策失真带来的负面影响所开展的治理,其关键在于纵向上“依靠党委”的高位推动和中间层级的协调;而“多属性治理”,则是指针对公共政策的多属性特点,通过高位推动、信息交流等治理方式,实现部门之间的合作,达至公共政策的有效执行。具体来说,就是采用政府纵向部门和横向部门的协调、合作、整合与信任等策略,运用资源交换和信息交流等手段,减少“政策梗阻”和“政策失真”现象,达至公共政策的目标和绩效[15]。之后,两位学者又将上述现象系统表述为“政治势能”的概念,提出公共政策发文的不同位阶所展示出不同强弱的政治信号对于政策执行具有重要影响,是政治势能强弱的重要标志之一[16][17]。

从物理学上来说,势能是由于物体的位置而具有的能量,它并不是单独物体所固有的特性,而是相互作用的事物间所释放或转化的能力。将这一自然科学的原理延伸至社会科学,需要注意政治势能是基于不同政治结构间的位置而形成的“势能差”。正因如此,当用政治势能理论来解释中国公共政策时,需要关注公共政策执行过程的两端所处的位置和作用,即作为公共政策制定者的国家层面和作为公共政策最终落脚点的社会层面。更进一步地说,政治势能处于公共政策由国家向社会传导的过程之中。由于这种政治结构位置差,政治势能的作用主要体现于国家与社会关系具有显著不平衡特征的法团主义制度环境中,而较少适用于国家与社会位置结构相对平行的多元主义。由此,政治势能的概念便可置于国家—社会关系范畴之中,这是理解中国特定制度环境的关键。

在华外国商会游说的主要目的在于改变涉及其会员企业利益的公共政策,因此,中国政策过程的政治势能对于这些商会的游说行为具有重要意义:

第一,政治势能的强弱表现为政策过程中“多属性”和“层级性”的特征在横向和纵向部门间利益协调机制的有效与否。因此,具有积极自主性的在华外国商会若欲影响相关政策,将更为主动地在横向和纵向上精准定位游说对象。下文将基于这一理解进一步将在华外国商会的这一选择定义为“纵向游说场”和“横向游说场”。

第二,政治势能的强弱意味着中国的政策过程是否容易受到“单一外力”还是“多重外力”的影响。因此,具有积极自主性特征的在华外国商会同样将主动、准确评估其自身游说能力是否足以影响不同政治势能的政策,并在其基础上决定是否需要联合其他力量共同游说。下文同样将会基于这一理解进一步将在华外国商会的这一选择定义为“单一游说场”和“联合游说场”。

由此可见,考察在华外国商会的游说行为,不仅要分析游说行为主体、客体的微观过程,更不应忽视所涉及政策的政治势能,并继而重视分析政策执行的全过程。就文本的研究问题而言,对政策过程的关注即是在识别中国特定制度环境与在华外国商会游说行为间的微观机制。下图即为根据上述理论分析而形成的示意图(图1):

图1 中国制度环境中的政治势能及其对商会游说行为的影响

(一)政治势能的衡量

基于“政治势能”的核心内涵,“党的领导在场”和“构建权势”是判断某项政策过程政治势能强弱的学理基础[16]。同时,从概念衡量的操作化角度而言,可分别从“政策制定”和“政策执行”两个层面衡量政治势能的具体强弱程度。

首先,在政策制定过程中,政策发文单位的位阶高低是判断“党的领导在场”是否成立的关键,是该政策政治势能强弱的衡量指标之一。在中国的政治语境中,一般由中共中央或者地方党委牵头发布的政策红头文件具有较高的政治势能,分别引导着全国和地方层面的后续政策过程。政策发文单位位阶越高,意味着“党的领导在场”特征越显著,使得政策过程从制定之初就在国家与社会关系的层级中距离国家层面更近,相应的政治权威也更大,因而当其由上而下向社会层面传导政策时,其所释放和转移的政治势能就越强。

其次,在政策执行过程中,负责政策执行的具体部门或“工作小组”行政级别的高低是判断“构建权势”是否成功的关键,亦是该政策政治势能强弱的另一衡量指标。在具体政治实践中,某项具有较高政治势能的政策在由高位阶的发文单位推出以后,通常也会由一个较高级别的牵头部门负责具体执行。甚至当某政策涉及多方利益和工作协调时,会以诸如工作领导小组、党政联合工作组等形式出现,从而提升政策执行时的政治位阶,充分调动各方资源以实现政策目标。由此,政策执行中的“构建权势”过程得以完成。

综上,“政策制定”和“政策执行”两个政策过程中所分别涉及的“政策发文单位的位阶高低”和“政策执行部门的级别高低”便构成了该政策政治势能强弱的衡量指标。

(二)基于强政治势能的择地游说策略:单一游说场与纵向游说场

在中国的政策过程中,政治势能是贯穿在政策制定与执行甚至政策评估等全过程中的,但其强弱程度在不同阶段和情境中并非一致。中国的公共政策执行发生在一个“以党领政”、党和国家相互“嵌入”的独特结构和政治生态中[15]。因此,政治势能较强的公共政策体现的是“党”在政策过程中的核心作用,而作为业务部门或执行部门的政府在这一状态下具有较好的“政策变现”能力,政策的“跨部门利益冲突”(特别是中央层级)问题可以得到有效解决。然而,由于政策需要从国家层面向下传导到社会层面,强政治势能的政策虽然能确保高度社会动员和政策过程的开启,但却未必能完全解决中央集权制下的“上下级政策传导失真”这一问题。基于这一政治状态,在遇到具有较强政治势能的政策时,在华外国商会的游说场地主要聚焦在“单一游说场”和“纵向游说场”上[18],即由于跨部门利益冲突的弊端已经由该政策所具有的强政治势能所规避,因此商会只需“借势”重点游说所涉及的国内上下级部门,确保该政策在执行过程中某一领域能符合其利益。

(三)基于弱政治势能的择地游说策略:联合游说场与横向游说场

反之,如果某公共政策的政治势能较弱,则其“政策变现”能力亦随之减弱,这就会导致政府在面对在华外国商会的游说时形成消极态度。此时,为了增加游说的有效性,在华外国商会同样会基于其对中国政策过程的理解再次“借势”实施择地游说策略,将其游说场地确定为“联合游说场”和“横向游说场”[18],即通过转向母国有关政府部门的游说,从而借助母国向中国有关政府部门施压,达至其最终的政策诉求。同时,政治势能的弱小使得有关政策过程经常在多部门间形成“扯皮”现象,此时外国商会就需要分别对横向上的不同业务部门展开游说。在某种意义上,这种在多部门间来回穿梭游说的方式,使在华外国商会不仅可以将自己的“声音”传导到不同部门中,同时它也间接将某项公共政策所涉及的不同部门利益“释放”了出来,从而扮演了“构建权势”的部分角色,试图提升该政策的“政治势能”。当各部门利益协调完成,符合在华外商利益的政策执行过程便开始了。

总而言之,无论是纵向或横向游说场,还是单一或联合游说场,这种游说场地的精准定位或游说场地的增加意味着游说成功率的提高[18]。下面是基于政治势能强弱程度而转换游说场地类型的示意图(图2),其中在“横向游说场”和“纵向游说场”间的转换统称为“内部转换”,在“联合游说场”和“单一游说场”间的转换统称为“外部转换”(3)本分析框架中关于择地游说策略的类型划分参考:Weil Stefanie. Lobbying and foreign interests in Chinese politics [M]. New York: Palgrave Macmillan, 2017. 以及Holyoke Thomas T., Brown Heath, Henig Jeffrey R. Shopping in the political arena: strategic state and local venue selection by advocates [J]. State and Local Government Review, 2012, 44 (1): 9-20.。

图2 基于政治势能的游说场地转换类型

(一)案例选择、分析方法及资料来源

本节依据政治势能强弱程度的衡量指标和在华外国商会择地游说的具体类型,分别选取中国美国商会和上海美国商会游说《中华人民共和国劳动合同法》(以下简称《劳动合同法》)和中国欧盟商会游说《中华人民共和国外商投资法》(以下简称《外商投资法》)两大立法过程作为典型案例。这三大商会是目前规模最大的在华外国商会组织,其游说行为作为案例具有一定的代表性(4)各大国外商会网站信息显示,中国美国商会在1919年于北京成立,而上海美国商会更是在1915年便在上海成立并开展活动,它与前者不存在上下级隶属关系。中国欧盟商会则成立于2000年。截至2018年,中国美国商会拥有会员企业900家,上海美国商会拥有会员企业1500家以上,中国欧盟商会拥有会员企业1677家,是目前中国国内规模最大的三家外国商会。。

在分析方法上,将对这两大案例展开“过程追踪”分析,通过对立法全过程的历史挖掘,识别政治势能影响外国商会择地游说策略的机制过程,力求提升本案例分析的“内部效度”。

最后,案例的资料来源主要是各大在华外国商会公开发布的报告、网站资讯、新闻报道等文本信息,同时也包括各类中英文研究文献以及相关人士的回忆类文章(博客)。

(二)基于弱政治势能的择地游说:美国商会游说《劳动合同法》(5)本节关于美国商会《劳动合同法》案例分析中的游说主体同时包含中国美国商会和上海美国商会。

1.案例背景

《劳动合同法》于2007年6月29日颁布。在这之前的2006年,随着《劳动合同法(草案)征求意见稿》的发布,这部涉及劳资双方的重要法律除了引起国内相关企业和人士的关注外,也受到代表外企商业利益的在华外国商会的重视。2006年5月11日,《21世纪经济报道》刊登了一篇题为《外商强硬拒绝〈劳动合同法(草案)〉 威胁要撤资》的文章,文中提到一位上海美国商会员工4月在上海举行的《劳动合同法》研讨会上公开威胁如不撤销这部法,外商将要撤资。文章引发了广泛讨论乃至国际关注。事后,多家媒体以及当时在场的某大学教授证实这是一篇“假新闻”,并说明当时现场的确有美国商会的工作人员起立发言,但内容绝不是威胁撤资,而是代表美国商会会员企业的利益发表一些对《劳动合同法》草案的意见[19]。但时至今日,依然有当年其他参会人士撰文指出当时现场的确有一些外国商会及外企管理人员强行闯入会场且态度强硬,表达对《劳动合同法》草案的不满[20]26。这种有待证实的不同说法从某种程度上反映了当时外国商会对此立法过程的关注。

2.《劳动合同法》的弱政治势能

从上述案例背景可以了解到,《劳动合同法》的立法过程是充满争议的。按照本项研究的分析框架,《劳动合同法》的整个立法过程体现出了政治势能较弱的特点。从立法前期这一阶段来看,《劳动合同法》的立法背景首先是基于当时国内出现的包括灵活就业等形式的新型劳动关系,而这批劳动者的合法权益尚无明确法律对其展开保护。其次,90年代实行的《劳动法》中涉及劳动合同的条款已经难以适应形势发展。正是出于这一专业导向极强的立法背景,《劳动合同法(草案送审稿)》由当时的业务主管行政部门即劳动和社会保障部牵头起草,并与国务院法制办和全国总工会等立法和工会系统共同组织后续立法过程[21]155-156。在草案征求意见过程中,虽然包括工会系统和劳动社保系统都积极参与,但很显然,这个过程更多体现的是维护劳方的利益,而忽略了资方的利益[22]。因此,总的来说,《劳动合同法》的立法过程专业导向明显,缺乏政策“高位推动”的政治条件,同时又出现利益相关者管理薄弱的组织缺陷。从政治势能理论来说,《劳动合同法》立法过程中“党的领导在场”和“构建权势”两大概念内涵都不显著;而从具体的概念衡量角度而言,“政策发文单位的位阶”和“政策执行部门的级别”这两大指标都显示《劳动合同法》立法过程的政治势能较弱。

3.在横向游说场与联合游说场实施游说

《劳动合同法》立法过程中的弱政治势能所形成的“跨部门利益冲突”将有可能触发外国商会在立法游说过程中在横向政策部门乃至东道国和母国的相关部门间来回穿梭,施加政策影响,提升游说成本,增加利益相关者间发生冲突的可能性。

首先,从横向游说场角度来看,由于在华资方的利益诉求没有被及时纳入前期意见征求阶段,因而部分外国商会采用相对激进的方式在各研讨会、政府部门、立法部门间实行基于“横向游说场”的多场地游说,表达其没有被纳入的利益诉求,以增加游说成功的可能性。除了上述上海美国商会积极参加在上海举行的立法研讨会谋求发声之外,中国美国商会还利用其在首都的地理优势,准确识别了此次立法过程的主要参与者——全国总工会,并与该组织相关负责人见面以展开游说。例如,2006年5月,中国美国商会的代表主动找到全国总工会法律部副部长郭军。郭军会同参与该法制定的其他几个部门成员,与商会的企业代表召开座谈会,双方就草案的具体条款深入沟通。那次沟通的结果在一定程度上体现在了最后通过的《劳动合同法》中。从该法的一审到最终表决通过,美国商会共举行了各类诉求表达活动十余次[23]。

其次,从联合游说场角度而言,《劳动合同法》立法过程中的争议及其本身较弱的政治势能也使得其政策游说“大门”并不是始终关闭的。它触发了美国商会具有更多的动机和理由将更多的母国利益相关者纳入其游说主体之中。他们积极返回美国本土,在美国国会(诸如上海美国商会“华盛顿敲门行动”,DC Doorknock)和媒体中表达政策倡议,试图通过这些平台向中国政府施压,以期《劳动合同法》的条款能更多照顾到外资企业雇主的利益。然而,由于劳动立法内容本身所涉及的劳资双方具有天然的对立性,因而当在华外国商会回到母国游说代表资方的利益相关者时,这本身便会引起来自劳方利益代表的警觉和行动。在2006 年到2007年间,《纽约时报》等媒体、美国众议院几十名议员、美钢铁工人联合会等组织,批评在华外企和在华外国商会干扰中国《劳动合同法》立法过程,将资方的利益强势凌驾于劳方的利益之上。[23]同时,美国工会势力也积极关注并表达对中国劳动者权益保护的支持。从利益代表的角度而言,美国工会组织的这种态度反映的是其对美国本土工人利益的关切。因为中国劳动力的长期廉价和非正式化制度是在华外商企业成本控制的重要影响因素之一,这在某种程度上影响了美国国内本土的就业机会。呼吁保护中国劳工权益,本质上是呼吁提升中国劳动力成本,从而有助于海外就业机会回流美国。这便使得中国《劳动合同法》在立法初期体现以劳方利益为主的立法动机更加强化。但是,美国商会(包括其他外国商会)所具有的横跨东道国和母国的影响力及其“择地游说”行动能力是美国国内工会组织不具备的,因此即便受到美国国内工会势力的反对,美国商会依然展开其持续的政府游说活动,力图表达其会员企业的利益。[24]同时,面对来自美国国内劳方利益代表的压力,美国商会亦主动出击,试图降低这一势力的影响。根据美国ABC新闻网站上披露的“上海美国商会答ABC网站记者问”的一封邮件[25],面对外界对其阻挠中国《劳动合同法》立法的质疑,上海美国商会表示其只是在中国全国人大向社会征求意见过程中将其会员企业的意见汇集并递交,主要意见集中在草案中过于模糊的法律术语和不可操作性,其本意并没有阻挠中国政府立法。

最后,从择地游说行为的效果来看,这些游说活动尽管伴随着激烈的与东道国和母国劳方利益代表间的争议,但最终还是形成了比较良好的预期。《劳动合同法》最后在第一条规定:“明确劳动合同双方当事人的权利和义务,构建和发展和谐稳定的劳动关系,保护劳动者的合法权益”,这一立法宗旨从最初对劳方的倾斜调整为平衡劳资双方关系,从中可窥见对资方利益保护的声音的确得到了部分回应[21]155。据中国美国商会表示,其在2006年4月草案征求意见时提出的意见,有四分之三都在修订稿中得到了体现。在接受记者采访时,谈到美国商会在中国立法中发挥作用的成功案例,其会长认为首推《劳动合同法》。相比一稿、二稿,他评价最后通过的《劳动合同法》是“一部更好的法律”[23]。

通过上述分析,由于《劳动合同法》立法过程中弱政治势能的存在,在华外国商会得以“借势”形成“横向游说场”和“联合游说场”多管齐下的复合游说场地。美国商会的这一复杂游说活动的最终目的当然是为了降低其会员企业在华经营的法律风险和成本,但从东道国的角度来说,它在法团主义的制度环境中也扮演了一种较为积极主动的社会势力,有时可能会在东道国引发某项政策的社会争议,进而与东道国的国家权力形成一定的冲突。

(三)基于强政治势能的择地游说:中国欧盟商会游说《外商投资法》

1.案例背景

《外商投资法》于2019年3月15日颁布。作为我国专门的外资基础性法律,它自然引起在华外资企业和外国商会的高度关注[26]。中国欧盟商会在《外商投资法(草案)征求意见稿》于2018年12月发布后就发表了一份针对该草案的立场说明,除了对具体涉及在华外资商业利益条款发表意见外,还质疑了立法周期过短等立法程序性问题[27]。中国欧盟商会在2019年《欧盟企业在中国建议书》中亦花了较大篇幅提出更为完善和详尽的建议。

从中国欧盟商会官网上的“政策倡议成果”(advocacy success)板块所披露的信息可以大致了解该商会公开游说的途径和过程,其基本遵循着“政策倡议—政府外联”的行动框架,围绕着相关政策的游说过程而循环往复进行,直到政策最终落地。例如,中国欧盟商会首先就相关法律、政策草案文本向国务院法制办公室或全国人大常委会法工委提出书面建议,并分别安排与官员见面,这一行动之后游说会在整个立法过程中持续反复进行,直到草案表决通过。在此期间,中国欧盟商会非常积极地汇聚其会员企业的政策诉求并及时向上述立法部门乃至业务行政部门提出非常详尽的建议。从包括《外商投资法》在内的诸多政策游说过程来看,中国欧盟商会的游说效率是极富成效的。

2.《外商投资法》的强政治势能

与《劳动合同法》不同的是,《外商投资法》的整个立法过程体现了强政治势能的特征。相较于《劳动合同法》这一旨在调整具体劳动关系、专业导向性明显的社会法,《外商投资法》属于一部基础性、框架性的法律,具有更为宏观的战略意义,它涉及的是国家整体的经济政策。同时,《外商投资法》的立法过程存在着显著的“高位推动”特征,既有“党的领导在场”的表现,又在立法过程中成功“构建权势”。除了由中共中央总书记、国家主席、中央财经领导小组组长习近平在2017年7月17日主持召开中央财经领导小组第十六次会议中的“政策性讲话”作为指导,同时它也是在中美贸易摩擦这一重大历史关头进行的涉及经贸议题的立法活动[23]。因此,在中央财经领导小组这一具有中国特色的高阶跨部门协调机制和“小组政治”[28]的运作下,《外商投资法》的立法过程出现了显著的政治信号,其政治势能较强[26]。

3.在纵向游说场与单一游说场实施游说

由于在立法过程中呈现强政治势能,《外商投资法》的立法速度相当快,仅耗时3个月便完成了从草案意见征求到立法表决的全部流程。这对参与其中的中国欧盟商会来说,其游说成本是相对较低的。虽然这种效率和“政策变现”能力可以使欧盟商会仅需“借势”在中国国内并主要在《外商投资法》立法牵头部门间完成相关政策游说即可,但由于该法律作为一个框架性法律,更多的执行过程仍需要地方政府(即外商在华直接接触的主要政府层级)的参与,因此,欧盟商会除了聚焦在中国国内这个“单一游说场”之外,同时也在“纵向游说场”这一维度开展游说活动,力图促进中央与地方关于《外商投资法》的准确理解和实施,从而避免政策过程中可能出现的“上下级政策传导失真”等问题影响其会员企业的利益。

根据中国欧盟商会于2020年4月10日通过其微信公众号首次披露的信息[29],该商会针对《外商投资法》(包括后续的《外商投资法实施条例》和《外商投资信息报送办法》等法规制定)的游说活动主要聚焦在国家层面的商务部、全国人大法工委、司法部这三大立法牵头部门,以及地方相关部门(如上海市商务委等)。对东道国来说,此时法团主义所主导的利益代表过程是最符合国家权力和社会势力两方利益的,规避了外国商会游说活动所可能造成的冲突和矛盾,欧盟商会大部分的游说活动均是在中国制度结构中完成的,从某种程度而言,相比起美国商会的激进与强势,欧盟商会相对温和。

从游说效果来看,经过几轮政策游说过程,立法结果是符合欧盟商会的预期的。中国欧盟商会主席伍德克(Joerg Wuttke)表示:“出乎意料,《外商投资法》完全照顾到了我们所有的疑虑。”他指出,《外商投资法》着重强调了“防止强制技术转让”部分,同时提高了对“贸易机密”的保护。[30]

表1总结了《劳动合同法》与《外商投资法》立法过程中政治势能强弱程度以及在华外国商会相应的择地游说行为。

表1 《劳动合同法》和《外商投资法》政治势能强弱程度及在华外国商会择地游说行为

五、结论

本文首先通过讨论在华外国商会游说行为的制度环境,提出外国商会在中国特定制度环境中“积极自主性”的特征。由此,在华外国商会便具有了针对中国政策过程而采取更为灵活和精准的积极游说策略的制度基础,也表明理解中国政策过程的本质对于在华外国商会的现实意义。其次,借鉴政治势能理论,分析了中国政策过程在政策制定和政策执行等环节中的政治势能强弱对于政策变现能力的作用,并进一步提出政治势能作为一种微观机制,存在于中国特定制度环境与商会游说行为之间,外国商会基于不同政策过程的政治势能,在东道国和母国、纵向和横向政策部门间选择相应游说场地实施游说行为。最后,基于这一分析框架,分别对美国商会游说《劳动合同法》和欧盟商会游说《外商投资法》两大立法过程展开案例分析。

在华外国商会根据不同强弱程度的政治势能实施相应的择地游说行为,其本质符合政治势能概念的“借势成事”[16]内涵,不同的是原本意在促进国内政策执行部门提升“政策变现”能力的理论解释或制度设计此时被在华外国商会“利用”。从政治势能与在华外国商会游说行为的关系角度而言,强政治势能的公共政策有助于外国商会的游说行为朝着简单、温和的方向行进,对特定制度环境下的东道国具有规避国家—社会利益冲突风险的可能性;相反,弱政治势能的公共政策则有可能会促使外国商会采取复杂与激进的游说策略,虽然并不一定影响最终的政策过程,但可能会对国家—社会关系形成破坏,聚集利益冲突的风险。

由此,理解在华外国商会实施包括择地游说策略在内的各类游说行为逻辑便具有重要的政策意义。当前,我们除了关注国内行业协会商会与国家的互动关系之外,也应引导好基于积极自主性特征而具有特定行为倾向的外国商会的活动,它将影响东道国国家与社会互动关系的进一步发展。另一方面,从理论意义而言,本项研究的启示在于传统国家—社会关系或组织化利益表达制度研究主要聚焦于国内视角,可能忽视了由外国商会、外资企业、在华外籍人士等组成的日渐庞大的“国际输入性”社会势力,它和国内同类社会势力一样,亦是一个重要的社会结构。

——《势能》