中医学“辨证论治”原则并非源于《伤寒杂病论》

钟玮泽 郭 华

现代中医界几乎完全认同“辨证论治”原则由《伤寒杂病论》所确立的观点。《中国医学史》指出:“(张仲景)结合当时人民同疾病作斗争的丰富经验,以六经论伤寒,以脏腑论杂病,提出了包括理、法、方、药在内的辨证论治原则,使祖国医学的基础理论与临证实践紧密地结合起来。”[1]《伤寒论》教材指出:“(《伤寒杂病论》)所确立的辨证论治原则和收录创制的著名方剂,向为历代医家奉为圭臬,因而该书实为后世临证医学之基石。”[2]《中医基础理论》指出:“张仲景在《黄帝内经》基础上发展了辨证论治原则,并且升华出‘证’这样一个重要的概念……汉代以后,《伤寒论》证的概念普遍用于临床,而且辨证手段不断发展和深化。”[3]56由此可见,现代中医界普遍认为《伤寒杂病论》所创立的“证”概念与“辨证论治”原则至关重要,使得《伤寒杂病论》成为历代医者不可或缺的典籍。然而,考察《伤寒杂病论》中“证”的含义可发现其与现代定义完全不符。此外,考察古代中医界对临床原则的论述,可发现“辨证论治”并非古代医者所公认。《伤寒杂病论》创立了历代医者赖以临床实践的“证”概念与“辨证论治”原则的观点需要修正。

1 《伤寒杂病论》中“证”指临床表现,与现代定义完全不同

“证”在现代中医界已成为疾病本质的通用名称,《中医基础理论》指出:“所谓证,是指在疾病发展过程中某一阶段的病理概括。它包括病的原因、病的部位、病的性质和邪正关系……反映着疾病发展过程中某一阶段的病理变化之本质和全貌。”[3]56《中医内科学》亦指出:“证,是中医病理学的病理单元或病理层次,它反映具体条件下机体状态的本质。”[4]

然而,“证”在《伤寒杂病论》中为临床表现的含义。如《伤寒论》第16条曰:“太阳病三日,已发汗,若吐,若下,若温针,仍不解者,此为坏病,桂枝不中与之也。观其脉证,知犯何逆,随证治之。”从条文中“观其脉证”一句可得知,“脉”与“证”皆属于可观察的现象。脉象无疑属于临床表现,将“脉”与“证”并列则进一步表明“证”是临床表现的名称。第182条曰:“阳明病外证云何?答曰:身热,汗自出,不恶寒,反恶热也。”条文在说明阳明病的“外证”时所列举的对象均为可观察的临床表现。此外,《伤寒论》之“表证”主要指代“恶寒”这一临床表现,如第134条曰:“太阳病……微盗汗出,而反恶寒者,表为解也。”第164条曰“伤寒大下后,复发汗,心下痞,恶寒者,表未解也。”第234条曰:“阳明病,脉迟,汗出多,微恶寒者,表未解也。”条文所述疾病的经过与表现并不相同,但均以“恶寒”作为表证未解的判断标准,表明表证是恶寒的别称。

《金匮要略》中的“证”亦为临床表现的含义。《水气病脉证并治第十四》曰:“风水其脉自浮,外证骨节疼痛,恶风。皮水其脉亦浮,外证胕肿,按之没指,不恶风。”《黄疸病脉证并治第十五》曰:“病酒黄疸,必小便不利,其候心中热,足下热,是其证也。”《妇人杂病脉证并治第二十二》曰:“曾经半产,瘀血在少腹不去。何知之?其证唇口干燥,故知之。”以上条文在交代疾病所具有的“证”时皆列举出可观察的临床表现。由此可见,《伤寒杂病论》中的“证”属于临床表现,无疾病本质之意。

考虑到《伤寒杂病论》各篇篇名为“辨……脉证(并)治”的形式,将“脉”与“证”两者分离,且条文在交代疾病的“证”时不把脉象纳入在内,可认为《伤寒杂病论》中“证”的含义是除脉象以外的临床表现。由于《伤寒杂病论》“证”的含义与现代定义完全不同,认为张仲景或《伤寒杂病论》创立了“辨证论治”原则的观点缺乏合理性。对此,北京中医药大学王庆国提出了批评:“仲景学说中被公认的知识、思想是不容质疑的吗?这很难说。《伤寒论》《金匮要略》奠定了辨证论治的基础,是学界的共识。但是这两部医著中的‘证’是症状之义,与现代中医学中证概念不同……这一共识有根基吗?它是不是历史的虚构呢?”[5]

2 古代中医界在“治病求本”的最高临床原则下进行临床实践

实际上,由于社会动荡与印刷术欠发达等因素的影响,《伤寒杂病论》在成书后相当长的时间里并未得到中医界的普遍重视,《伤寒学术史》指出:“从东汉建安时期张仲景著成《伤寒杂病论》,到北宋林亿等校订《伤寒论》,使《伤寒论》定型化并广为传播时止,中经八百余年,《伤寒论》却处于若存若亡、扑朔迷离的时隐时现之中……从晋至唐这段时间,仲景《伤寒论》虽有一定影响,但影响并不很大,更没有形成权威和统治地位。”[6]此外,据山东中医药大学张效霞[7]221-235考证,“证”在历代中医古籍当中皆是指症状与体征而言,而非疾病的本质。在现代医学传入中国以前,古代医者曾以“脉因证治”、“辨证施治”、“诊病施治”、“症因脉治”、“见症施治”、“辨证论治”等简短的词组概括中医学的诊疗体系,但没有达成共识。张氏研究表明,在中国医学史上的绝大部分时间里,医者并未将“证”作为疾病的本质看待,亦未将“辨证论治”视作中医学的临床原则。

然而以上因素并未妨古代医者诊疗疾病。原因在于,古代中医界始终有意识地贯彻着“治病求本”的最高临床原则。古代医者普遍认为在可观察的临床表现的背后隐藏着不可直接观察的“本质”,主导着疾病的发生与发展。因此,古人创造了“本”、“原(源)”、“根”、“主”等概念,认为在治疗过程中必须精准地把握疾病的本质,从根本上解决患者的病痛。如唐代诗人白居易著《策林》曰:“善除害者察其本,善理疾者绝其源……欲救人之病,先思病之所由……知所由以去之,则人病自瘳也。”

“治病求本”的原则最早见于中医经典著作。《素问·阴阳应象大论》曰:“阴阳者,天地之道也,万物之纲纪,变化之父母,生杀之本始,神明之府也。治病必求于本。”《神农本草经》曰:“欲治病,先察其原,先候病机。”东汉张仲景为强调《伤寒论》的重要性,于该书序言指出:“虽未能尽愈诸病,庶可以见病知源。若能寻余所集,思过半矣。”后世医者不乏强调“治病求本”原则者,唐代孙思邈《备急千金要方》曰:“夫为医者,当须先洞晓病源,知其所犯。”宋代《太平圣惠方》曰:“夫处方疗疾,当先诊知病源,察其盈虚,而行补泻。”元代朱丹溪《丹溪心法》曰:“治痰法,实脾土,燥脾湿,是治其本也。”明代黄承昊《折肱漫录》曰:“养病家第一先须于脾胃上着力……不可一意攻伐,忘其本根。”清代周学海《读医随笔》曰:“所谓本者,有万病之公本,有各病之专本。治病者当求各病专本,而对治之,方称精切。”

在“治病求本”的基础上,古代医者认为疾病本质具有主要方面与次要方面,而且疾病在某些情况下会表现出假象,因此提出“标本”的概念,表明在诊断过程中应分清疾病本质不同方面的轻重缓急,在治疗上应理清先后主次,不被假象迷惑。如《素问·标本病传》曰:“知标本者,万举万当……先热而后生病者治其本,先热而后生中满者治其标。”金代李东垣《兰室秘藏》曰:“凡医者不理脾胃及养血安神,治标不治本,是不明正理也。”明代盛启东《医经秘旨》曰:“治病当知标本矣。然犹不可不知标中之标,本中之本。如脾胃虚而生湿热,是虚为本,湿热为标也。”清代喻昌《医门法律》曰:“凡病有标本,更有似标之本,似本之标,若不明辨阴阳逆从,指标为本,指本为标,指似标者为标,指似本者为本……医之罪也。”

综上所述,古代医者在无法遇见《伤寒杂病论》或没有“辨证论治”概念的情况下能够成功治疗疾病,原因在于他们有意识地贯彻着“治病求本”的原则,懂得从疾病的根本处着手,彻底地消除疾病,而不被次要因素或假象所迷惑。然而,“治病求本”的原则源于《内经》,而非《伤寒杂病论》。《黄帝内经研究大成》指出:“历代医家承《内经》之训,无不奉‘治病必求于本’为圭臬。《伤寒论》以阴阳为总纲的辨证体系,可以说是治病求本原则的体现与发展。”[8]

3 古代医者凭借疗效判断治法是否切中疾病的本质

古代医者高度重视“治病求本”原则的目的是为了强调疗效的重要性,认为针对疾病的本质进行治疗能够获得显著的疗效。反之,若针对疾病的次要因素或假象下手则难以取效,甚至起反效果。如金代李东垣《东垣试效方》曰:“若先治其本,后治其标,邪气滋甚,其病益畜。若先治其本,后治其标,虽病有十数证皆去也。”明代张介宾《景岳全书》曰:“天下之病,变态虽多,其本则一……一拔其本,诸证尽除矣。”明代汪机《外科理例》曰:“大抵证有主末,治有权宜,治其主,末病自退。”清代冯兆张《冯氏锦囊秘录》曰:“一身所犯,病情虽多,而其源头只在一处。治其一则百病消,治其余则头绪愈多,益增别病。”前文已表明“证”在古代中医界的含义为临床表现。从上述引文可发现,古代医者判断治疗措施是否切中本质的依据是临床表现的缓解程度。原因在于,古代社会不具备微观技术手段,医者仅能以宏观的临床表现认识人体疾病。“一拔其本,诸证尽除”表明切中本质的治疗方法能够使临床表现得到极大的缓解,此理解方式十分符合直觉:本质导致了现象的产生,若现象不复存在,则表明本质得到根除。由此可见,古代医者根据疗效的情况即可判断治疗措施是否切中疾病本质,而无须依赖于《伤寒杂病论》或“辨证论治”概念。

4 现代“辨证论治”原则源于中医诊治体系规范化的需要

在治疗措施取得显著疗效以后,古代医者需要对疾病的本质进行描述,解释能够取得疗效的原因。然而,古代医者用于描述疾病本质的概念诸如气、阴阳、五行、脏腑、六淫等并非可直接观测的对象,如北京中医药大学贾春华[9]指出:“中医学认识病因的方法……是以临床表现为依据,通过对症状、体征的分析来推求病因。中医学中的六淫、七情学说,是一种对世俗观念的借用,而不是像西医所谓的病原体之类确实存在、可见的病因。”北京中医药大学张其成[10]亦指出:“中医藏象与西医脏器在这一点上是不同的,西医的脏器是具体的可以测量的……中医的藏象则是超形态的……脏腑的生理结构与人体实际解剖部位并不相同,说明其不是由实证方法得出的。”

由于疾病本质不可观察,不同医者在临床经验上的差异导致了对疾病本质理解方式的差异。有以“先后天之本”为本者,李中梓《医宗必读》曰:“善为医者,必责根本,而本有先天、后天之辨。先天之本在肾……后天之本在脾。”有以“表里寒热虚实”为本者,张介宾《景岳全书》曰:“万病之本,只此表、里、寒、热、虚、实六者而已。”有以“脏腑”为本者,周学海《读医随笔》曰:“凡病着于一处,必有致病之本在于脏腑之中,宜求其本而治之。”有以“真阴真阳”为本者,冯兆张《冯氏锦囊秘录》曰:“真阴真阳者,所以为先天之本,后天之命,两肾之根,疾病安危,皆在于此……即知两肾而不知由乎二气,是尚未知求本者也。”因此,古代医者在无“辨证论治”概念的情况下,通过自身临床经验即可确立对疾病本质的理解,亦无须依赖于《伤寒杂病论》。

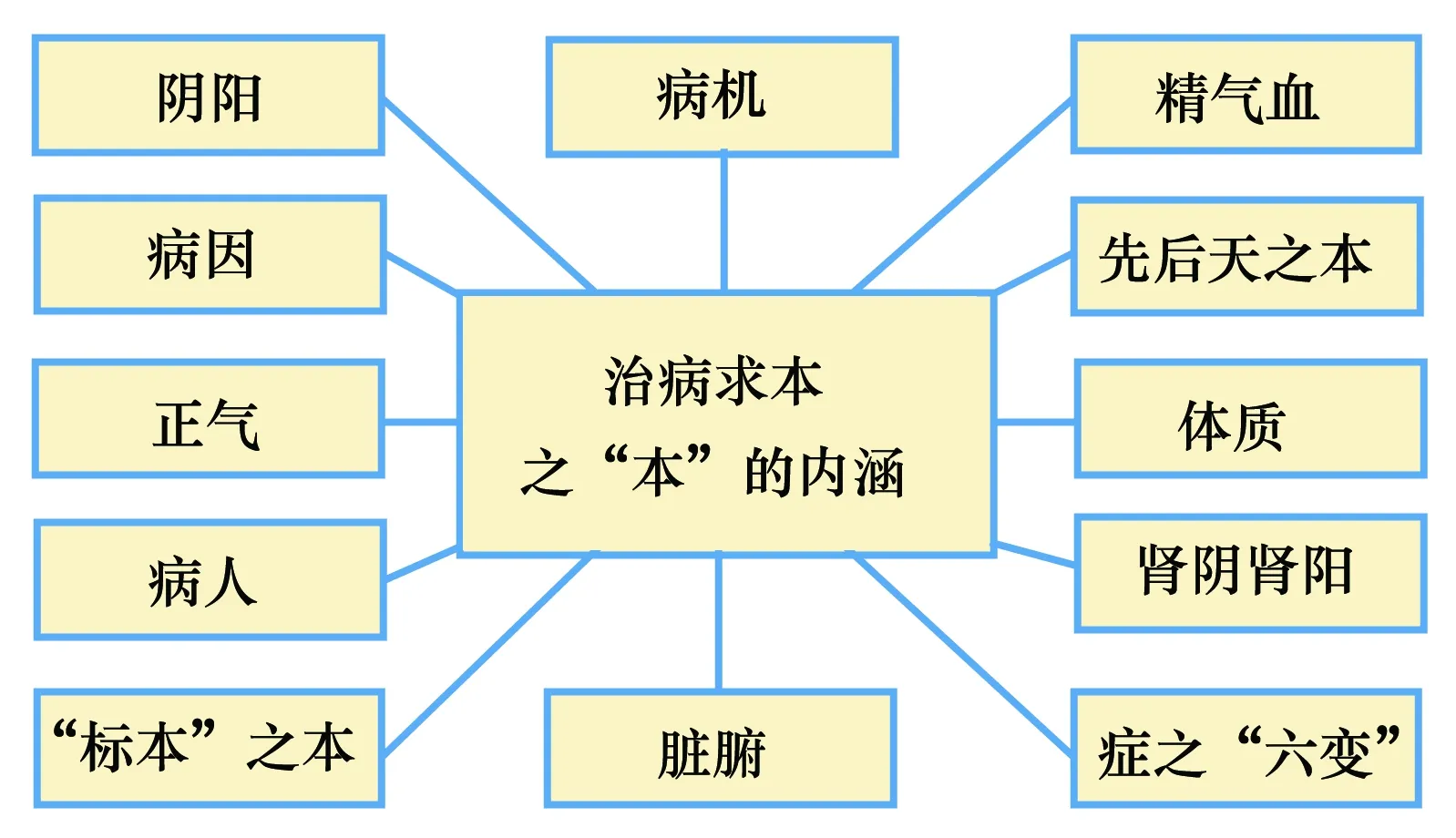

从上述有关“治病求本”的不同观点可发现古代医者对“本”的理解差异巨大。据福建中医药大学申秀云[11]考证,除“证”以外,中医界有关“病本”内涵的观点多达12种,见图1。

图1 中医界有关“病本”内涵的观点

由于临床经验有限,医者对本质的理解存在着局限性,陷入了众说纷纭的局面。如“病因”、“正气”与“体质”仅强调了正邪斗争中某一方面的重要性,“肾阴肾阳”、“精气血”、“先后天之本”仅强调了个别病位的重要性。而“阴阳”、“病人”的观点则过于宽泛,无法应对具体而复杂的临床实践活动。有鉴于中医界对疾病本质的理解缺乏规范性,为了使医者全面认识疾病的本质,现代中医界创造了现代的“证”概念,把临床中需要重点关注的,与疾病本质相关的众多内容纳入到“证”之内,包括病因(如风寒、痰饮、瘀血等)、病位(如某脏、某腑、某经络等)、病性(如寒、热等)、邪正关系(如虚、实等)、体质、自然因素、社会因素等,而“病机”则被确立为高度概括的“证”的具体阐述[3]832。在现代“证”概念的基础上,中医界提出了“辨证论治”的概念,以此进一步规范中医学的诊治体系。在1974年出版的四版教材《中医学基础》中,“辨证论治”作为中医学的特色之一首次出现[7]226。此外,辽宁中医药大学梁茂新等[12]指出:“辨证论治并不是中医学的传统称谓。在1956年首批中医院校创建之初,为了编写中医基础和临床各科教材,中医界借助古代中医文献对中医基础理论和临床经验进行了比较系统的归纳总结,辨证论治即是在这一背景下概括抽象而来。”《内经》教材亦指出:“‘辨证论治’大约提出于明末……经20世纪50年代著名中医学家秦伯未、任应秋等的大力提倡,才被普遍运用并成为中医学术的两法特点之一……‘证’在《内经》中只是一个证候的概念(临床表现),而在后世则包含了证候和病机双重概念。”[13]

综上所述,“辨证论治”原则源于现代中医界规范化的需要,而非源于《伤寒杂病论》。

5 《伤寒杂病论》是“治病求本”原则的细致化、严谨化体现

《伤寒杂病论》虽未创立“辨证论治”或“治病求本”的原则,但《伤寒杂病论》在把握疾病本质方面的贡献颇丰。笔者[14]已发表的《疾病分类:中医学认识疾病的重要方法》一文已表明,用于描述疾病本质的中医学概念无法被观察或证实,因而无法被认为是疾病本质的真实反映。然而,中医学的疾病本质概念代表着疾病的诊治规律,具有疾病分类的作用。换言之,古代医者会根据自己所理解的疾病本质来分类疾病,被归属到某一类别的疾病具有特定的治疗方法。因此,《伤寒杂病论》的疾病分类方式反映了仲景对疾病本质的认识。

《伤寒杂病论》对疾病分类的贡献首先体现在其所创立的、有别于《内经》的三阴三阳分类框架。中医学家任应秋[15]指出:“仲景的三阴三阳,是把一切疾病(包括伤寒杂病)的证候群分为六类,无以名之,只好权且借用素问太阳少阴等名目来给它命名,于是名则同,而实则异。”

张仲景在疾病的诊断与鉴别诊断方面十分严谨,表明其对疾病进行了细致的分类。此典型体现在阴性症状的运用,如不呕、不渴、不恶寒、不利、不结胸、无汗、小便通利、能食、手足温等[16]。《伤寒论》第16条曰:“桂枝本为解肌,若其人脉浮紧,发热汗不出者,不可与之也。”第73条曰:“伤寒,汗出而渴者,五苓散主之;不渴者,茯苓甘草汤主之。”第149条曰:“心下满而硬痛者,此为结胸也,大陷胸汤主之;但满而不痛者,此为痞……宜半夏泻心汤。”三条文分别使用阴性症状“无汗”、“不渴”与“不痛”在两个方证间进行鉴别,表明张仲景在诊断过程中有意识地使用排除法。

除了描述用于鉴别诊断的临床表现之外,张仲景亦会交代鉴别诊断的操作技巧。如《伤寒论》第209条记载了判断患者体内有无燥屎的方法:“若不大便六七日,恐有燥屎,欲知之法,少与小承气汤,汤入腹中,转矢气者,此有燥屎也,乃可攻之;若不转矢气者,此但初头硬,后必溏,不可攻之,攻之必胀满不能食也。”大承气汤为峻下之剂,适用于典型的阳明腑实证。对于六七日不排便的疑似案例,张仲景认为应当先以小承气汤试探患者是否有燥屎。服汤后肛门排气是燥屎的征象,能够进一步使用大承气汤峻下。

河南中医药大学梁华龙[17]指出:“《伤寒论》对外感病证候的记载比较详细,是我国医药科学较完整的和最早的证候分类科学记录。”张仲景对不同疾病进行严谨而细致的鉴别或分类,表明张仲景试图全面、深入地把握疾病的本质。因此,《伤寒杂病论》并未创立“治病求本”的治疗原则,然而《伤寒杂病论》是该原则的细致化、严谨化体现。

6 结语

《伤寒杂病论》中“证”的含义是指除脉象以外的临床表现,与现代中医界“证”的定义——疾病发展过程中某一阶段的病理概括——完全不同。因此,无法认为张仲景创立了现代的“证”概念或“辨证论治”原则,它们实际上源于现代中医界对诊治体系规范化的需要。考察中国医学史亦可发现,《伤寒杂病论》在成书后的八百多年间并未得到中医界的普遍重视,表明《伤寒杂病论》并非临床实践的必需品。实际上,古代医者以《内经》所提出的“治病求本”为临床最高原则,懂得在临证中准确把握疾病的本质,分清治疗的先后主次,不被次要因素或假象误导。《伤寒杂病论》对疾病的识别与鉴别实为“治病求本”原则的细致化与严谨化体现。本文指出《伤寒杂病论》并未创立“辨证论治”的原则有助于理性解读与评价《伤寒杂病论》的贡献。