现代汉语连词“何况”与“况且”的历时考察

赵志清

摘 要:在现代汉语中,“何况”和“况且”这对连词在意义与用法上都存在着很多交叉点。利用北京大学汉语语言学研究中心语料库,对“何况”与“况且”的发展演变过程进行历时考察。“何况”和“况且”都是由古代汉语中的连词“况”发展演变而来,并探讨了这个过程中汉语本身所具有的双音化发展趋势、汉译佛经的影响以及同义词复合的构词方式等因素的作用。

关键词:“何况”;“况且”;双音化;汉译佛经;同义词复合

在现代汉语中,连词“何况”和“况且”的关系一直备受关注,根据常见的虚词词典,二者的异同主要表现在:

1.二者的相同之处:在语法意义上,二者都表示递进关系;在用法上,二者都可以连接小句,表示“在已有的理由之外,追加补充另一层理由”。

2.二者的不同之处:第一,使用“何况”的句子往往是用反问的语气将所述理由推进一层,而“况且”只用于陈述句;第二,“何况”可以与“尚且”“还”“连……都”等搭配使用,可以受“更”“还”等副词的修饰,而“况且”不行;第三,使用“何况”连接的后一小句往往较短,它甚至可以直接连接名词、代词等,而“况且”多用于连接较长的小句或句子,不能单独连接名词或代词等单个词语。

总的来看,分别针对“何况”与“况且”二者本身的研究并不多见,目前的研究主要集中在对它们在现代汉语中的句法、语义和语用等方面的分析。如侯婷用对比分析的研究方法,穷尽式地考察了“何况”和“况且”在句法功能方面的异同,并对字典的解释作了补充说明[1];陆方喆、李晓琪从语言的主观性和语用量级的角度,考察现代汉语连词“何况”的两个义项,认为“何况1”与“何况2”可统一为一个“何况”,标示说话者主观認为处于某个可能性语用量级高端的事物[2];张邱林分析了在反逼句式“尚且p,何况q”中的句法标志、前项后项和语义关系[3];徐燕青考察了“况且”句的结论与理由以及各层理由排序的成因[4];吴锋文探讨了“尚且A,何况B”句的句法、语义条件[5];孙逊将“况且”的语法意义认定为“表示在句中因果关系已成立的基础上,对原因添加合作因素,使结果的意思更进一层”[6];曹小云对“何况”的早期使用情况(从先秦至魏晋时期)进行了考察,认为“何况”虽在汉译佛典中出现较为频繁,但对于东汉文士来说,他们对“何况”的使用却持谨慎态度[7]。

综观以上研究,不难发现,对于“何况”和“况且”在共时层面上的异同研究较为丰富,对二者在现代汉语中的语法意义、用法及语用分析也有不少新的发现,然而,对这两个词的产生过程,以及它们在意义和用法上存在交叉的原因的探讨却并不多见。本文利用北京大学汉语语言学中心古代汉语语料库,对这一问题试作分析。

一、“何况”和“况且”的历时考察

“何况”和“况且”都包含“况”,在有关古代汉语虚词的著作中,大部分都将“况”解释为“何况”:“从刘淇的《助字辨略》、王引之的《经传释词》,到杨树达的《词诠》,裴学海的《古书虚字集释》,再到何乐士等的《文言虚词浅释》《古代汉语虚词通释》,都是这样。吕叔湘先生在《文言虚字》中说到‘况字时,说:‘注意文言只用在问句,不用在现代用‘况且(而且)的地方,那是该用‘且字的……”[8](P81)。我们又考察了余心乐、宋易麟主编的《古汉语虚词词典》和何金松编著的《虚词历时词典》,情况的确如此。因此,我们认为要厘清“何况”和“况且”的来源、意义和用法,必须从“况”入手。那么,“况”在古代汉语中到底是不是只有“何况”的意义,它的使用和发展情况又是怎样的呢?

古代汉语连词“况”最早出现在战国初期。例如:

(1)故不惮勤远而听于楚;非义楚也,畏其名与众也。夫义人者,固庆其喜而吊其忧,况畏而服焉?(《国语·鲁语下》)

在例(1)中,“况”与古代汉语语气词“焉”配合使用,可译为“何况……呢?”这种用法在古代汉语中十分常见。此外,连词“况”还可以与“乎”“乎哉”“也”等配合使用,表示反问的语气,而且前一分句中常有“尚”“犹”等与其相呼应。例如:

(2)众以美物归女,而何德以堪之?王犹不堪,况尔小丑乎?小丑备物,终必亡。(《国语·周语上》)

(3)故飘风不终朝,骤雨不终日。孰为此者?天地。天地尚不能久,而况于人乎?(《老子》第二十三章)

例(2)中的“况”与前一分句的“犹”相呼应;例(3)中的“况”与前一分句的“尚”相呼应,两句都是表达反问的语气。

“何况”最早出现于战国后期,我们在《楚辞》中发现一个用例:

(4)彼日月之照明兮,尚黯黮而有瑕。何况一国之事兮,亦多端而胶加。(《楚辞·九辩》)

在例(4)中,“何况”与前一分句中的“尚”相呼应,整句都表示反问的语气,这与“况”的用法是一致的。

“况且”最早出现于五代时期。例如:

(5)若在道精熟,符录最绝,宇宙之内,无过叶净能者矣。况且道士美貌清畅,情伤宽闲,若至太处,性同暖急。(《敦煌变文集·叶净能诗》)

(6)况且曾为御史,德重官高艺绝伦。(《敦煌变文集新书·季布骂阵词文》)

这一时期的文献中共发现两例“况且”,即例(5)、例(6),皆出自敦煌变文。可见,从产生之初,“况且”的意义和用法就与现代汉语中的基本一致。

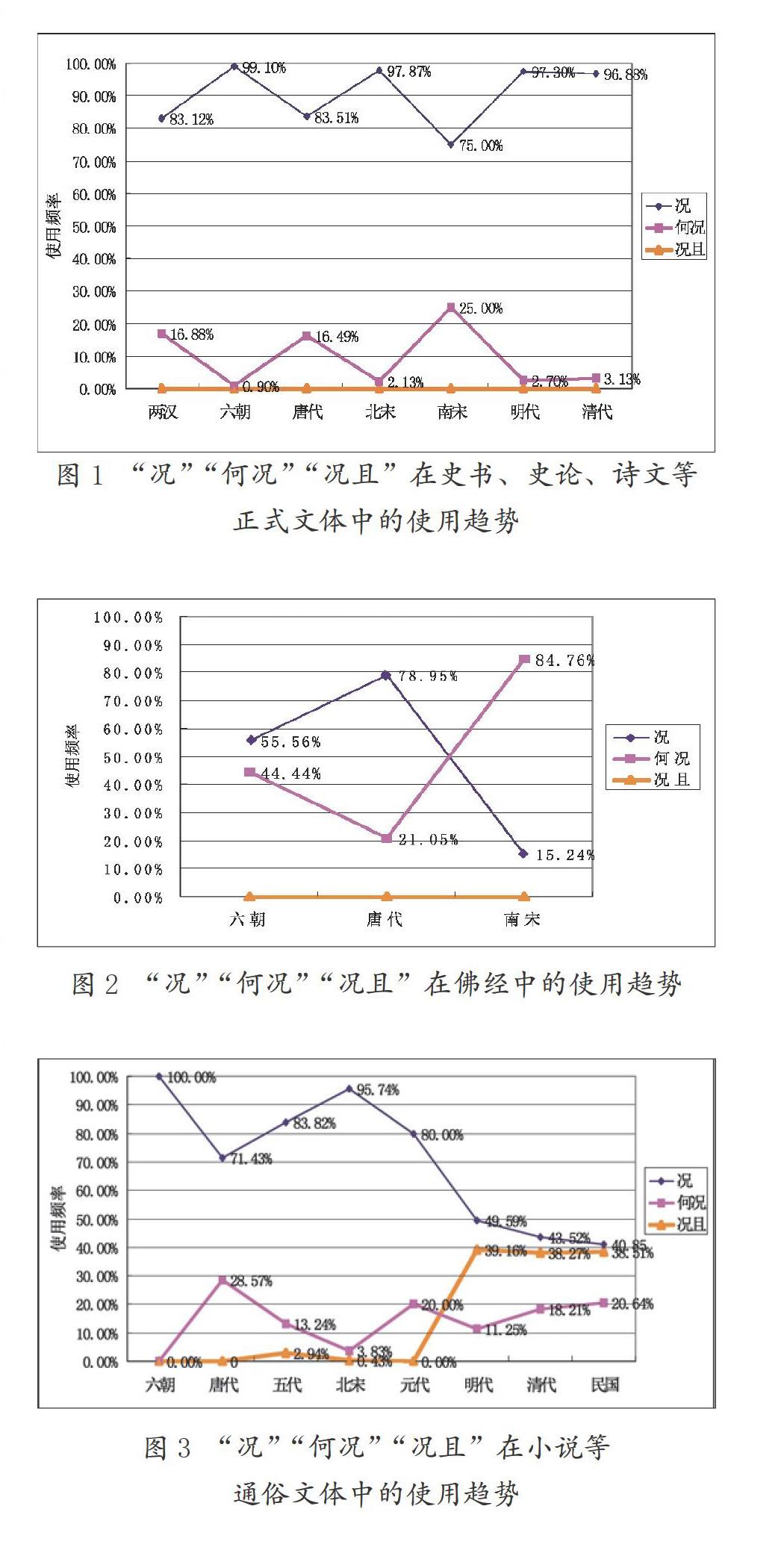

“何况”与“况且”产生之后,连词“况”并未立即消失,“况”与“何况”“况且”三者并用的情况一直持续到民国时期。我们根据不同的文体,分别选取了不同时期若干部具有代表性的著作,分别统计了包含这三个词的句子总数、它们分别在这些句子中出现的次数以及所占比例,并将这些比例的走势表示出来,具体如图1—图3所示:

观察图1—图3,可以发现,首先,在史论等较为正式的文体中,连词“况”的比例一直居高不下,且变化不大;“何况”的使用比例变化幅度较大,在唐代和南宋时期达到峰值,其他时期则较为平稳;而“况且”在正式文体和佛经中都没有出现过。其次,在汉译佛经中,“何况”的变化十分明显,在南宋时期达到峰值;与此同时,“况”的使用频率则降到了最低点。再次,在小说等通俗文体中,“况”的使用随着通俗小说、戏剧等文学形式的繁荣而呈现出较为明显的下降趋势;“况且”则正好相反,在明、清、民国时期的使用比例最高;“何况”的使用峰值出现在唐代,在明、清、民国时期,其使用情况呈现上升趋势。

此外,图1—图3还显示,几乎在任何一种文体中,“何况”与“况且”的用例都未超过“况”。不过,“况”在发展过程中的双音化倾向却十分明显,从东汉时期开始,“况于”“况乃”“岂况”“况兼”等双音形式就一直很丰富。例如:

(7)夫一隅为不善,费尚如此,况于劳师远攻,亡士毋功乎!(《汉书·贾捐之传》)

(8)又以长江险阔,风波难期,王者尚不乘危,况乃泛不测之水。(《宋书·竟陵王刘诞传》)

(9)四兽行恩,尚感如是广大功德,岂况其人,如无恩义也。(《敦煌变文集新书·四兽因缘》)

(10)时中常在,识尽功亡,瞥然而起,即是伤他,而况言句乎?(南宋普济《五灯会元》卷四)

例(7)至例(10)中的“况于”“况乃”“岂况”和“而况”,均相当于现代汉语的“何况”。而在元代王实甫的《西厢记》中,出现了一个与“况且”的意义和用法都十分接近的词:“况兼”,在9例使用“况”的句子中,有5例使用了“况兼”。例如:

(11)这寺是先夫相国修造的,是则天娘娘香火院,况兼法本长老又是俺相公剃度的和尚;因此俺就这西厢下一座宅子安下。(元代王实甫《西厢记》第一本楔子)

(12)据我的心则是与孩儿是;况兼相国在时已许下了,我便是违了先夫的言语。(元代王实甫《西厢记》第五本第三折)

(13)夫人,今日却知老僧说的是,张生决不是那一等没行止的秀才。他如何敢忘了夫人,况兼杜将军是证见,如何悔得他这亲事?(元代王实甫《西厢记》第五本第四折)

例(11)~例(13)中的“况兼”,均用于两个具有递进关系的陈述句中的后一分句,与现代汉语中“况且”的意思基本一致。

需要指出的是,“况”不仅有“何况”义,从东汉时期起,它同时也具有“况且”义。例如:

(14)咸厚善修,而数称宣恶,流闻不谊,不可谓直。况以故伤咸,计谋已定,后闻置司隶,因前谋而趣明,非以恐咸为司隶故造谋也。(《汉书·薛宣传》)

(15)汉一[世]之年数已满,太平立矣,贾生知之。况至今且三百年,谓未太平,误也。(东汉王充《论衡·宣汉篇》)

例(14)、例(15)中的“况”既可以理解为“何况”,也可以理解为“况且”。

二、对“况”“何况”“况且”

三者发展演变关系的推测

通过以上考察,我们可以推测:“何况”与“况且”源自一个共同的母体“况”。在漫长的发展过程中,“况”在形式和意义上先后派生出了“何况”和“况且”,而自身却渐渐地湮没了。或者可以说,“何况”和“况且”就是古代汉语连词“况”在现代汉语中留下的遗痕。同时,“何况”与“况且”之间并非“父子关系”,它们之间更像是“兄弟关系”。“何况”产生早,使用时间长、范围广,它可能更多地继承了母体“况”的特征,并覆盖了“况且”的一部分意义和用法,从而在这种“兄弟关系”中占据了强势。这种强势地位在现代汉语中,就表现为部分使用“况且”的句子,也可以使用“何况”。例如:

(16)我想你不是个盲目乐观的人,况且这种判断本来就是和你的人生选择联系在一起的。(1994年《报刊精选》)

例(16)中的“况且”如果换成“何况”,句子也是成立的,意思基本没有变化。

三、“何况”与“况且”产生的动因

古代汉语的“况”衍生出现代汉语中的“何况”和“况且”是否是偶然的?这种现象的背后有什么动因?下面,就对这一问题加以探讨。

(一)双音化的作用

双音化是汉语词汇发展的一大规律[9]。王力先生曾在《汉语史稿》中指出:“汉语构词法的发展是循着单音词到复音词的道路前进的。”[10](P342)通过对“况”“何况”与“况且”的考察,可以发现,“况”在发展过程中双音化的趋势是十分明显的;从根本上说,“何况”与“况且”的产生也是由双音化这一汉语自身发展的规律所推动的。

与此同时,古代汉语中虚词的双音化现象也非常普遍。钱玄认为,虚词双音化的主要原因有三点:为适应新的表达方式而产生大量双音词语;把原来连用的结构固定下来;为了避免同音字和一词多义所产生的歧义[11]。在上文的考察中,“何况”最初出现于《楚辞》,在诗歌这种文体中,为适应句子的节奏而拼凑出一个新词的现象是很常见的;后来出于表达反诘语气的需要,“何况”这个连用结构就固定下来,一直沿用至今。“况且”则很可能是为了避免“况”的一词多用和多义的现象而产生,最终凝固化为现代汉语中的形式和用法。

(二) 汉译佛经的影响

从战国时期起,就出现了双音词“而况”。例如:

(17)郑厉公见虢叔,曰:“吾闻之,司寇行戮,君为之不举,而况敢乐祸乎?今吾闻子颓歌舞不息,乐祸也……”(《国语·周语上》)

从汉魏六朝起,在我们所考察的三种文体中,“况”的双音形式逐渐丰富。“何况”的使用是从战国时期开始的,并在唐代达到峰值。这可能是因为:首先,战国时期是一个百家争鸣、游说之风盛行的时代,为了使自己的观点被广泛接受,在语言表达上,各家学派都追求语言的节奏感,因此,“这两百几十年间虚词双音化有非常明显的发展”[11]。其次,汉魏六朝是佛教开始传入中国的时期,在东汉时期最早的汉译佛经中,就可以发现“那里有大量的复合词,这些复合词大都是两个音节的”[12]。梁晓虹的考察也得出类似的结论,即从一开始,汉译佛经里的双音词语就比较多,而这种文体又进一步促进了汉语词汇双音化的倾向[13]。同时,唐传奇這种新的文学体裁的产生,更是给当时的语言注入了新的活力。正如王力先生在《汉语史稿》中所指出的:“汉语复音化有两个主要的因素:第一是语音的简化,第二是外语的吸收。”[10](P342)

(三)同义词复合的构词方式

同义复合是指两个语法功能相同、词汇意义相同或相近的单音节词复合使用,逐渐组合成一个词[14](P173)。在现代汉语中,有许多连词都是通过这种方式发展演变而来的,如“尚且”“因为”“如果”“倘若”等[6]。

“何”在古代汉语中可以作疑问代词、疑问副词及无实在意义的助词,而作为疑问代词的用法最为广泛[15](P250—253)。连词“况”最早也是一个用于表达反诘语气的连词,因此,“何况”的形成可以看作是由兩个语法功能相近的单音节词复合而成。同理,“且”在古代汉语中可以作为连词,用来连接分句,表示进层关系[16](P246),而连词“况”在东汉就已具有了表递进关系的用法,因此,“况且”的形成也可看作是由两个语法功能相同的单音节词复合而成。

通过以上考察和探讨,我们认为,现代汉语连词“何况”和“况且”虽然出现的时间有先后,但它们都是由古代汉语连词“况”发展而来。因此,它们在意义和用法上既有交叉,也有不同。三者并用的情况,从“况且”产生之初一直持续至民国时期。在这个漫长的过程中,汉语本身所具有的双音化发展趋势、汉译佛经的影响以及同义词复合的构词方式彼此作用、相互推动,共同造就了现代汉语中“何况”和“况且”的面貌。在今后的研究中,“何况”与“况且”的发展演变情况,它们各自在现代汉语中的使用状况,尤其是语用方面的异同等问题,应成为我们关注的焦点。

参考文献:

[1]侯婷.基于句法功能再议“何况”和“况且”的区别[J].吉林广播电视大学学报,2017,(8).

[2]陆方喆,李晓琪.“何况”的主观性表达功能——兼析与“况且”的区别[J].汉语学习,2013,(6).

[3]张邱林.“尚且q,何况q”反逼句式[J].世界汉语教学, 2009,(3).

[4]徐燕青.现代汉语“况且”句的篇章分析[J].世界汉语教学,2008,(4).

[5]吴锋文.“尚且A,何况B”句句法语义语用析说[J].湖北教育学院学报,2006,(4).

[6]孙逊.“况且”的语法意义之我见[J].长春教育学院学报,2004,(3).

[7]曹小云.连词“何况”早期使用情况考察[J].语言研究, 1998,(1).

[8]朱运申.“况”的“况且”义[J].古汉语研究,1994,(3).

[9]徐时仪.汉语词汇双音化的内在原因考探[J].语言教学与研究,2005,(2).

[10]王力.汉语史稿[M].北京:科学出版社,1958.

[11]钱玄.论古汉语虚词双音化(续完)[J].南京师院学报(社会科学版),1982,(4).

[12]许理和著.蒋绍愚,吴娟译.最早的佛经译文中的东汉口语成分[A].朱庆之编.佛教汉语研究[C].北京:商务印书馆,2009.

[13]梁晓虹.汉魏六朝译经对汉语词汇双音化的影响[J].南京师大学报(社会科学版),1991,(2).

[14]周刚.连词与相关问题[M].合肥:安徽教育出版社, 2002.

[15]刘志刚.古汉语虚词词典[Z].南昌:江西教育出版社, 2014.

[16]白玉林,迟铎.古汉语虚词词典[Z].北京:中华书局, 2005.