基础设施投资与产业发展的非均衡关系研究

——基于新结构经济学视角

(贵州大学 经济学院,贵州 贵阳 550025)

一、引言

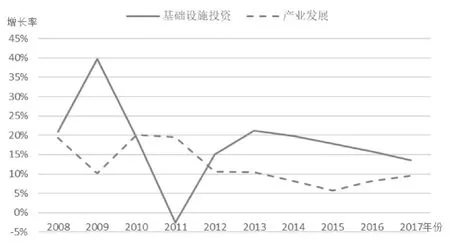

基础设施建设是保障国家或地区社会经济活动正常进行的基本要求,对经济发展具有乘数效应,即投入单位的基础设施投资额能带来倍数性的社会总需求和总产值增长,足够规模的基础设施投入是一国经济起飞的先决条件(罗斯托,2001)[1],在经济下行时,增加基础设施投资能够增加就业、扩大消费、拉动内需、刺激经济。2007 年美国爆发次贷危机,2008 年来到顶峰,波及全球市场,影响我国出口,加大我国汇率风险和资本市场风险,中国政府启动“4 万亿投资计划”拉动经济,主要投入到基础设施建设当中。往后10 年中国基础设施保持了高速增长,从2008 年的42 052 亿元增加到2017 年的176 679 亿元,拉动国内生产总值(GDP)从2008 年的314 045 亿元增长到2017 年的820 754 亿元,其中第二和第三产业产值从2008 年的297 655 亿元增长到2017 年的785 041 亿元,由此可以看出基础设施投资对第二和第三产业产值有较强影响,对第一产业产值影响很弱。那么我们将第二和第三产业产值视为受基础设施投资影响的产业发展,由2008—2017 年基础设施投资与产业发展的年增长率折线图(见图1)可以发现,2008—2012 年期间变化较为剧烈,2013 年往后趋于平稳,2009 年处于高基础设施投资与低产业发展水平(简称“高低”),2011 年处于低基础设施投资与高产业发展水平(简称“低高”),随后的2012 年来到了低基础设施投资与低产业发展水平(简称“双低”),2013—2017 年虽又回到了“高低”水平,但增速基本稳定。不难发现,基础设施投资与产业(第二产业和第三产业)发展之间有着非均衡关系,这种非均衡关系亟须深入思考和认真研究。

二、理论基础和假设

(一)理论基础

现有文献并没有直接研究基础设施投资与产业发展之间的关系,而主要是从总量层面研究了基础设施投资与城镇化、从结构层面研究了产业发展与城镇化之间的关系。

图1 中国基础设施投资增速与产业发展增速

改革开放以来,中国城镇化率高速增长的同时,基础设施投资也一直处于高速增长态势。基础设施和城镇化具有协调性不断提高波动上升趋势的原因在于基础设施对城镇化有较大的推动作用,并且基础设施超前型区域的推动效果更强(谭俊涛等,2014)[2]。在空间分布上,基础设施投资存在不均衡和多中心格局,这种差异与城镇化和经济发展密切相关(程哲等,2016)[3]。此外,城镇化是要素集聚的过程,是收纳第二产业、第三产业的聚集体,能促进依托于比较优势或绝对优势产业的发展,而基础设施建设是要素集聚的基础,能促进人口集聚、产业集中和空间集约,进而为城镇化持续发展提供了保障。蓝庆新和陈超凡(2013)[4]发现中国新型城镇化和产业结构升级存在显著的空间相关性,新型城镇化对产业结构升级具有强烈的空间冲击效应,能够显著提升产业发展层次;潘锦云等(2014)[5]认为产业在升级发展中,不仅需要人才、技术和资本要素的贡献,也需要获得升级所需的区位优势,这些优势首先来自于规模经济优势,同时因城镇化水平提高而获得更加优质的配套服务优势。

转为从新结构经济学视角来讨论二者之间的非均衡关系。新结构经济学理论(林毅夫,2011,2013)[6-7]认为经济发展的本质就是产业结构不断变迁,所以经济结构的优化需要产业结构的升级,而产业结构升级的基本条件是要素禀赋结构的升级和新技术的引进,其中要素禀赋结构升级的最优方法是根据给定的要素禀赋结构所决定的比较优势发展产业,在产业升级过程中,为了将比较优势转为竞争优势,还需要完善各种基础设施,以降低交易费用。此外,林毅夫(2013)[8]还认为基础设施的改善需要集体行动,至少需要基础设施服务的提供者与工业企业二者之间协调行动,并提出有为政府这一概念,即政府要么自己进行这些基础设施的改善,要么就需要积极协调各方的行动。本文将基础设施投资看成是为拉动经济发展地方政府将地方财政收入、土地出让金和银行贷款等投入到城镇化建设中的有为行为,将产业发展看成是地方政府通过直接的基础设施投资或间接的引导企业投资进行城镇化建设带来的投资收益,就能够通过城镇化这一媒介来研究基础设施投资与产业发展之间非均衡关系。

(二)理论假设

不同区域的基础设施禀赋不同,越发达的地区会有更好的基础设施,这些地区的地方政府出资或引导的基础设施投资效率也会越高,那么我们能够不断加大发达地区的基础设施投资以追求更快的产业发展吗?能够片面地因为落后地区的投资效率低而不增加基础设施投资吗?答案显然是否定的。尽管经济发达地区市场机制相对完善、融资渠道较为多样、投资环境更为优越,但是基础设施建设与经济增长呈“倒U 型”特征,盲目增加基础设施投资反而会抑制产业发展,并且在其他条件相同的情况下,以资本密集型产业为主的落后地区政府投资的边际效益率较以人才密集型与技术密集型产业为主的经济发达地区高(陈智颖等,2020[9];陈思霞和卢盛峰,2014[10];吴福象和沈浩平,2013[11])。由此作出第一个假设。

H1:基础设施投资与产业发展的非均衡具有区域区位上的差异性。

产业发展将资本、人才等要素不断向城市聚集,进而导致人口从农村流向城市,引致出对基础设施的需求;基础设施升级降低了交易成本,扩大了交易半径,从而促进了产业发展;地方政府又会将通过税收收入等方式获得的产业“发展收益”投入到基础设施建设中去(张丽和吴小涛,2017[12];韩永文,2015[13])。地方政府就需要把握好基础设施投资,基础设施建设具有投资期与使用期,在基础设施投资期内,投资超前于发展为发展提供动能,投资期结束而进入使用期,则产业发展跟上,产业逐渐与基础设施匹配;当产业发展到新高度,而基础设施没有跟进升级(进入基础设施投资期),则会导致基础设施落后于产业发展;只有基础设施再次回到投资期时,产业发展才可持续。由此作出第二个假设。

H2:基础设施投资与产业发展的非均衡具有相互内生的因果关系。

三、区域区位上的差异性

(一)指标选取与数据来源

选取2008—2017 年全国除港澳台外31 个地区的“电力、燃气及水的生产和供应业全社会固定资产投资”、“水利、环境和公共设施管理业全社会固定资产投资”、“交通运输、仓储和邮政业全社会固定资产投资”和“公共管理和社会组织全社会固定资产投资”之和衡量基础设施投资,“第二产业增加值”和“第三产业增加值”之和衡量产业发展,数据均来自《中国统计年鉴》。

(二)测度方法

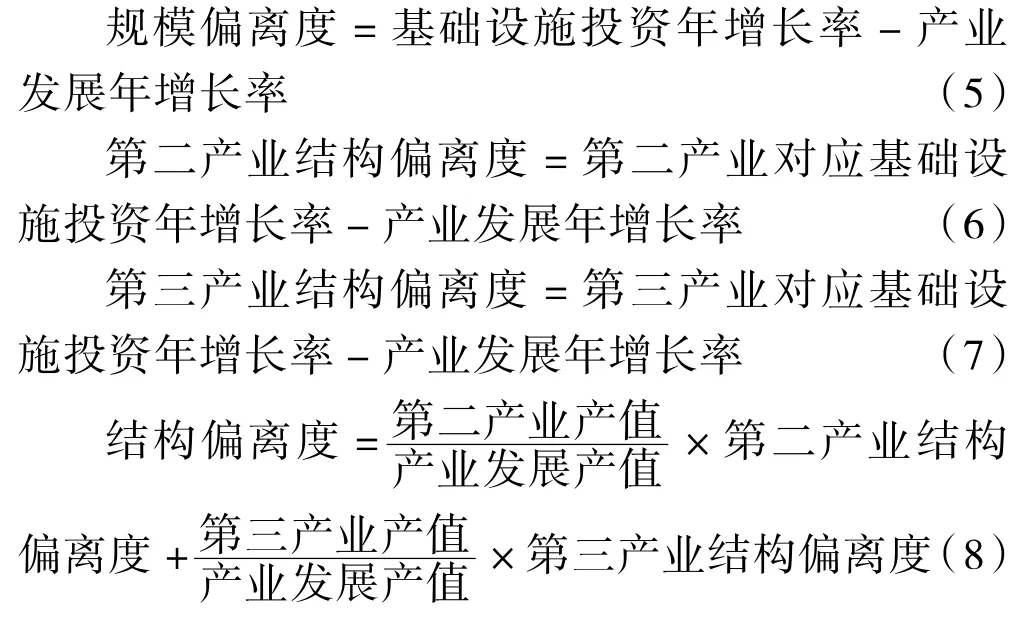

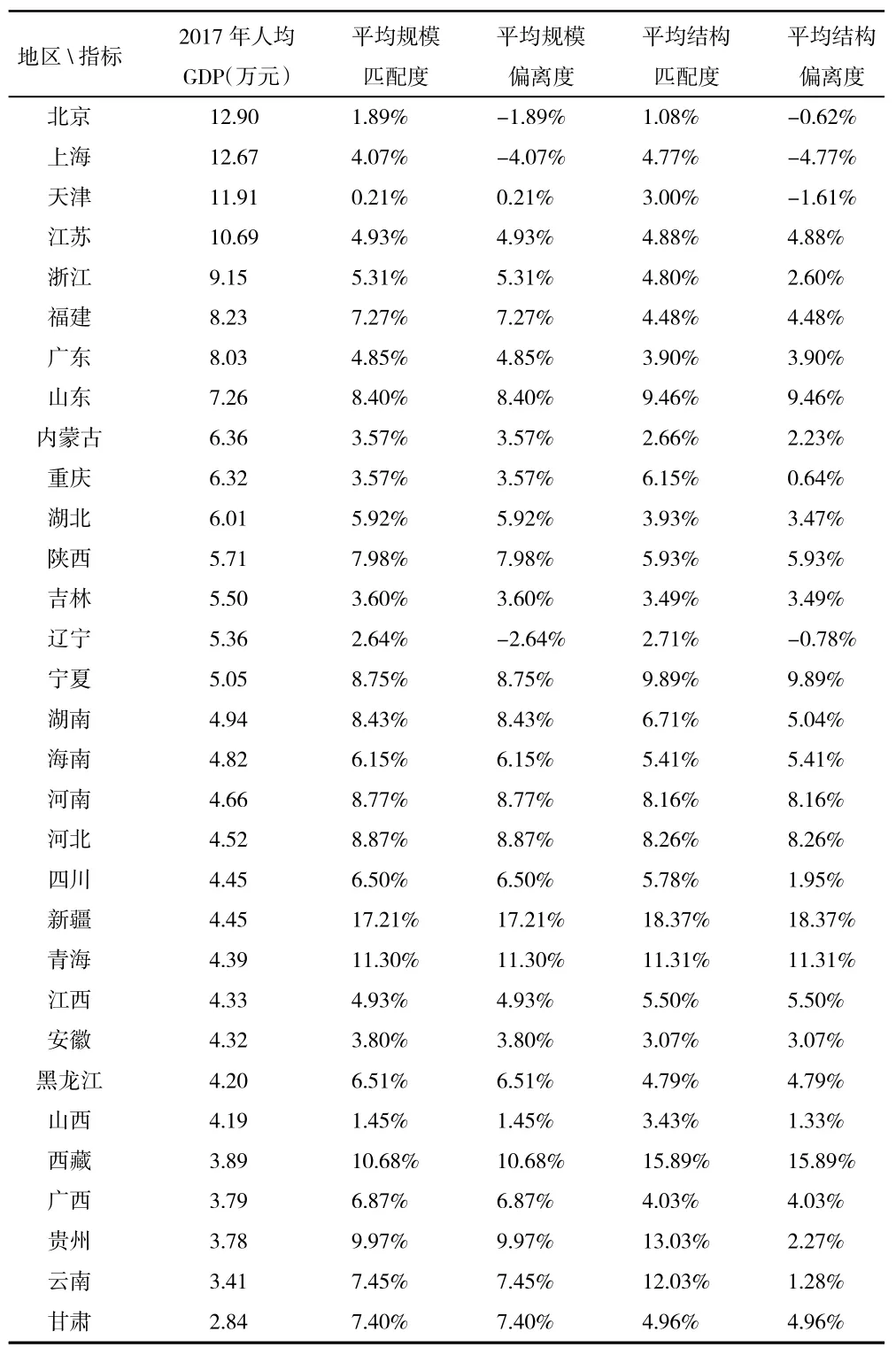

借鉴崔晓迪等(2017)[14]关于匹配度和偏离度的定义,构建基础设施投资与产业发展的匹配度和偏离度具体从规模和结构两个角度来对照分析。

匹配度:

值均在0~1 之间,值越大表明基础设施投资与产业发展越不匹配,值越小则反应出基础设施投资与产业发展越匹配。

偏离度:

目的在于进一步判断基础设施投资与产业发展非均衡的方向性,因为该值可正可负,值为正表明存在超前效应,即基础设施投资超前产业发展,数值越大表明超前效应越强;值为负表明存在撬动效应,即基础设施投资撬动产业发展,数值越小表明撬动效应越强。

(三)测度结果

通过全国除港澳台外31 个地区2008—2017 年这十年的平均匹配度和偏离度来分析基础设施投资与产业发展区域区位上的关系,我们将31 个地区根据2017 年当地的人均GDP 从高到低排序,人均GDP 可以直观地反应一个地区的经济发展水平,以此为参照指标来验证H1 是否成立。测度结果如表1 所示。

表1 匹配偏离测度结果

不管是从基础设施投资规模上还是结构上来计算匹配度和偏离度,最终的结果都直观清晰地验证了假设H1“基础设施投资与产业发展的非均衡具有区域区位上的差异性”,区域区位上的差异性具体表现为:经济发展水平较高的地区的基础设施投资与产业发展一般越匹配,经济发展水平较低的地区则一般越不匹配,不匹配的地区又分为基础设施投资超前于产业发展(超前效应)地区以及基础设施投资撬动产业发展(撬动效应)地区。

四、相互内生的因果关系

(一)模型构建与指标选择

1.模型构建

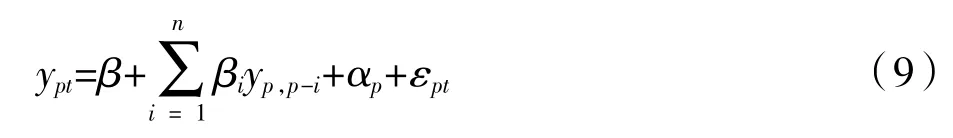

根据所作的理论框架引入各省的城镇化数据,以城镇化为媒介,试图验证基础设施投资与产业发展的相互内生因果关系。本文将纳入模型的变量均当作内生变量,采用PVAR 模型进行分析研究。PVAR 模型的数学表达式为:

式(9)中,ypt为模型的内生变量向量,p 为不同省份,t 为时间,n 为模型的滞后阶数。

2.变量选择和数据来源

(1)产业发展(yield)。第二产业、第三产业为我国经济发展的重中之重,占据GDP 主要成分,经济增长、经济周期波动等问题主要围绕其展开,与此形成对照的第一产业除特大灾害以外,每年增长较为稳定,外生冲击对此影响不大。因此选用第二第三产业的总产值衡量产业发展。

(2)城镇化率(urban)。我国当前正处于城镇化转型的重要阶段,城镇化这一因素在经济社会中越来越成为无法忽视的一项重要指标,即城镇人口占总人口(包括农业与非农业)的比重。

(3)基础设施投资(infra)。基础设施投资有“软”“硬”之分,由于“软”投资数据种类庞大,加之较难定义,文章所讨论的基础设施投资只考虑“硬”基础设施投资,由“电、气、水生产供应业”“水利、环境、公共设施管理业”“交通、仓储、邮政业”“社会管理和社会组织”四个部分投资总额组成。

选择全国除港澳台外31 个省市2008—2017 年的面板数据,数据均来源于《中国统计年鉴》,对数据的描述结果如表2 所示。

表2 变量描述性统计

(二)实证过程与结果分析

1.平稳性检验和滞后阶数选择。本文采用最为常见、日常最常使用的LLC 检验法。检验结果如表3 所示。由表3 显见,yield 为平稳性序列,而urban 与infra 只有在一阶差分下才为平稳性序列。

表3 面板单位根检验结果

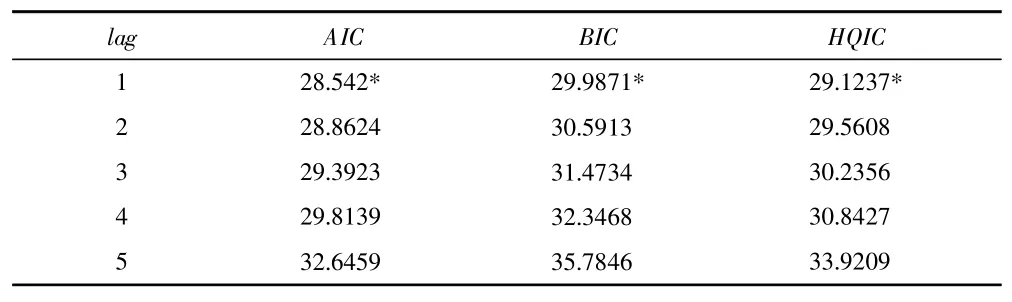

为获得后续PVAR 分析的滞后阶数,本文采用表3 中的平稳性序列,进行不同阶数的AIC、BIC 及HQIC 计算,计算结果如表4 所示,由此确定本文后续PVAR 分析滞后阶数为1。

表4 不同阶数下AIC、BIC 及HQIC 统计量计算结果

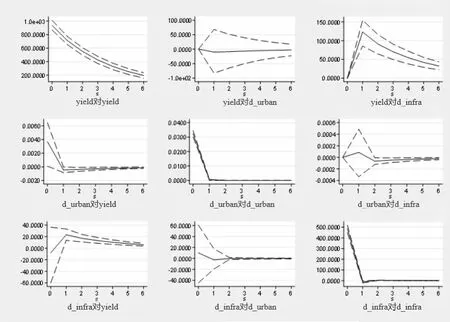

2.脉冲响应函数。为更好地体现因扰动项的变化而导致的某个变量变化时对其他变量的影响,用以描述各个变量之间的某种动态互联关系,本文此处使用脉冲响应函数进行分析,脉冲图如图2 所示。

图2 产业发展、城镇化与基础设施投资的脉冲响应

由图2 可知:基础设施投资(infra)对第二第三产业产值(yield)影响较大,当期并不会立刻体现,在0-1 期迅速增长,1 期以后这种冲击所带来的影响逐渐下降,第6 期逐渐趋于平稳,不过这种冲击对第二第三产业带来的影响是长期的,具有增长效应,将会造成二三产业的永久性提高,且提高额远超于从前水平。第二第三产业产值(yield)对基础建设投资(infra)冲击在第1 期有明显增长趋势,这种趋势持续至第2 期,第2 期以后每期略有递减,但最终将远远高于无冲击的水平,说明第二第三产业发展对基础设施投资开始时有拉动作用,而后这种作用逐渐减弱。

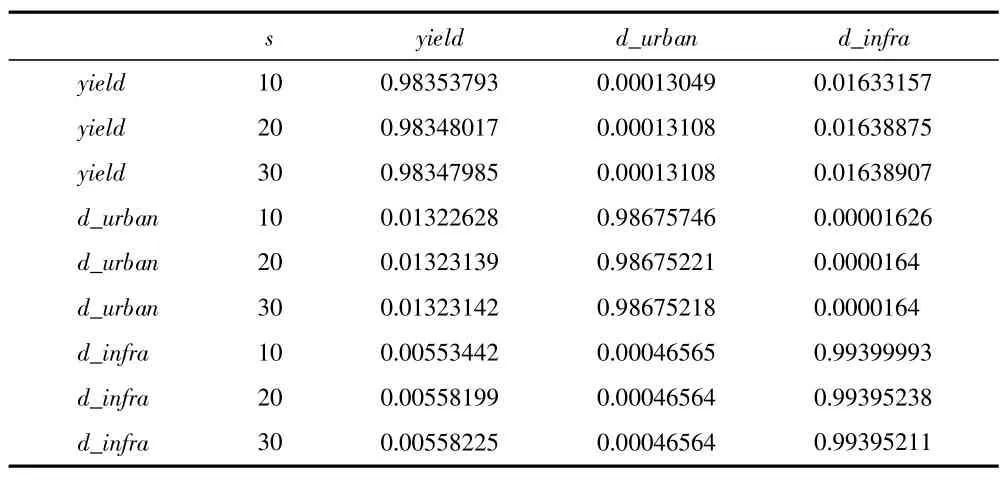

3.方差分解。为了进一步考察基础设施投资与产业发展之间的动态互联关系,借助PVAR 模型中的方差分解得到各变量对预测误差均方差的贡献比例构成情况,结果如表5 所示。

表5 方差分解结果

由表5 可以看出:产业发展对基础设施投资的解释能力约为0.5%,基础设施投资对产业发展的解释能力约为1.6%。

因此,可以认为文章以城镇化为媒介、基础设施投资与产业发展互为内生因果的理论框架是符合实际情况的,假设H2“基础设施投资与产业发展的非均衡具有相互内生的因果关系”也成立。

五、研究结论与政策建议

(一)研究结论

基础设施投资为产业发展的硬件条件,因此,我们必须做好各地区的基础设施建设,才能更好地发展产业、发展经济。本文基于新结构经济学的视角,首先通过测度基础设施投资和产业发展的匹配度、偏离度发现基础设施投资与产业发展的非均衡具有区域区位上的差异性,基础设施投资与产业发展越匹配的地区经济发展水平越好,反之不匹配的地区经济发展水平较差,并且不匹配的地区即存在偏离效应的地区又分为基础设施投资超前产业发展的超前效应地区和基础设施投资撬动产业发展的撬动效应地区。其次通过PVAR 模型,利用脉冲分析可以看出基础设施投资与产业发展的非均衡具有相互内生的因果关系,基础设施投资对产业发展(第二第三产业产值)影响较大,解释能力约为1.6%,这种冲击将会造成产业发展的永久性提高,且提高额远超于从前水平;反之,产业发展(第二第三产业产值)对基础设施投资有一定影响,解释能力为0.5%,这种冲击也将会造成基础设施投资永久性提高,但提高额逐期减弱。

(二)政策建议

1.整体来看:对于负责基础设施投资的地方政府及相关企业,超前效应是发展模式下的目的化“有为行为”,撬动效应是投资模式下理想化的“投资收益”,不能只追求投资效率,只投资发展快的发达地区,应该考虑到落后地区自身的要素禀赋条件,找到符合自身要素禀赋条件的特色产业,充分发挥特色产业自身的相对比较优势,为特色产业提供能够满足未来发展需求的基础设施。

2.局部来看:在发达地区的传统基础设施投资收益率较低的情况下,应当注重产业转型,优化产业结构,同时提高科技创新能力,提升基础设施智能化水平,从而发挥发达地区的资金和人才优势;在落后地区只凭借基础设施投资去推动产业发展是不够的,应当抓好城镇化进程,只有在一定的城镇化水平下,基础设施投资的撬动潜能才能充分发挥出来,一味地增加基础设施投资反而会浪费资源、低效发展。