大数据在犯罪治理当中应用的可行性分析

一、研究背景和意义分析

2015年是我国的大数据发展元年:8月,国务院正式发布《促进大数据发展行动纲要》,强调了大数据的战略地位,提出数据资源要开放共享;10月,中国共产党第十八届中央委员会第五次全体会议上,正式提出了国家大数据发展战略,标志着大数据正式成为国家战略。2016年3月通过的“十三五规划纲要”中,再次强调要实施国家大数据战略,全面促进大数据发展行动。在此背景下,公安机关、检察院、法院等部门也开始全方位重视大数据在司法工作中的作用。

互联网特别是移动互联网的发展对社会治理模式提出了新的要求。2017年10月18日,习近平总书记在中国共产党第十九次全国代表大会上强调:要打造共建共治共享的社会治理格局,加强社会治理制度建设,完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制,提高社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平。犯罪作为社会治理的重要内容,一直以来都受到政府和广大人民群众的密切关注。数据化时代的到来,犯罪现象也在朝着更为“智能”的方向发展,这无疑给犯罪治理工作提出了挑战。在大数据技术广泛应用的社会背景下,犯罪治理领域的大数据应用也正开始崭露头角,并且具有巨大的潜力和广泛的应用前景。

长久以来,我们对于“犯罪治理”的概念没有与“犯罪预防、犯罪控制”等概念加以区分,通常是混同使用,没有重新审视犯罪治理所应具有的特色。将犯罪与治理理论进行有机融合,重新审视犯罪治理,对大数据技术所具有的特点进行总结概述,并将其运用到具体的多发性侵财犯罪治理过程当中,对加快公安机关的信息化、数据化建设,增强公安战斗力,提升公安机关打击犯罪、治理犯罪的能力,维护人民群众的合法权益,具有十分重大的理论意义和现实意义。

二、犯罪治理理论解析

1989年,在概括非洲的情形时,世界银行第一次使用了“治理危机”(crisis in governance)这一词汇,随后,“治理”便开始被应用于政治发展的研究当中。在英语中“治理”这一词语(governance)源自于拉丁文及古希腊语,原本是指控制、引导、操纵的意思。一直以来,“治理”都是与“统治”(government)交叉使用,在国家公共事务的相关管理活动以及政治活动中使用居多。但是,90年代以来,西方政治学和经济学家赋予了“治理”以新的含义,这个时候的“治理”所涉及的范围已经远远超出了传统的government,两者表示的意义也是大相径庭。“治理”不仅仅限于政治领域,还在社会其他的领域有着广泛的应用。

罗西瑙(J·N·Rosenau)作为治理理论的主要创始人之一,他在《没有政府统治的治理》《21世纪的治理》等代表文章中给出关于“治理”的定义:即一系列活动领域里的管理机制,这些管理活动的主体未必是政府,也无须依靠国家的强制力来实现。[1]随后,罗茨、库伊曼、范·弗利埃特登也先后给出关于“治理”的定义。罗茨认为:“治理预示着‘统治’一词的意义发生了变化,它指的是一种全新的统治过程,有序统治的条件与先前大不相同,或者是说要以新的方法来治理社会。”[2]库伊曼和范·弗利埃特指出:“治理要维护的秩序外部是不能来强加的,它依靠多种社会力量来进行持续的互动和相互的影响”。[3]

在给出的各种定义中,全球治理委员会的定义具有很大的代表性和权威性。该委员会于1995年在名为《我们的全球伙伴关系》的研究报告中对“治理”做出了具有代表性和权威性的界定:“治理是各种公共的或私人的个人和机构管理其共同事务的诸多方式的总和。它是使相互冲突或不同的利益得以调和并且采取联合行动的持续的过程。它既包括有权迫使人们服从的正式机构和规则,也包括各种人们同意或以为符合其利益的非正式的制度安排。”治理具有四大特征,分别是:(1)治理不是一套规则,也不是一种活动,而是一个过程;(2)治理过程的基础不是控制,而是协调;(3)治理既涉及公共部门,也包括私人部门;(4)治理不是一种正式的制度,而是持续的互动。[4]

犯罪问题一直以来都是社会治理的难题,就应对犯罪的对策而言,我国在不同的历史时期、历史阶段具有不同的表述,即从镇压观与犯罪镇压、惩治观与犯罪惩治、防控观与犯罪控制、犯罪预防,演变到今日的科学之道:治理观与犯罪治理。[5]在我国,社会治理理论的提出也经历了一定的历史进程:从1981年党中央文件第一次提出“综合治理”,到1991年《关于加强社会治安综合治理的决定》的出台以及“中央社会治安综合治理委员会”的成立,到2011年更名为“中央社会管理综合治理委员会”,到十八届三中全会《关于全面深化改革若干重大问题的决定》所确立的“完善和发展中国特色社会主义制度,推进国家治理体系和治理能力现代化”的改革目标,再到第十九次全国代表大会上习近平总书记提出的“打造共建、共治、共享的社会治理格局”。从这一变动过程可以发现,随着我国社会转型的不断深入,国家对公共事务与治理实践的认识也在不断深化,犯罪治理需要从实际运行上的综合“管制”转变为真正意义上共建共治共享的“治理”新格局,需要把现代化的治理理论运用到犯罪治理的制度设计和机制运行过程当中。

“犯罪治理”(Crime Governance)是治理理论在犯罪领域的基本运用,融入治理理论后的犯罪治理,表现为对犯罪行为作出反应或采取应对措施的过程,是在客观准确观察犯罪问题的基础之上,确立适当的政策目标,选择合理的路径与方法,组合多方力量系统作用于犯罪现象的科学之道。[6]犯罪治理是现代国家社会治理事务当中必不可少的,是建设社会治安防控体系、维护社会和谐稳定的关键,这不仅关涉国家政权稳定,更关涉人民群众的幸福、社会的安宁与和谐。

三、大数据为犯罪治理效能的提升带来新机遇

关于大数据的概念,尽管各行各业都在强调大数据的运用,但是大部分人可能并不真正理解到底什么是大数据,不少人认为大数据仅仅是海量的数据集合。目前,专业领域内对于大数据的概念也并没有形成统一的认识。维克托·迈尔-舍恩伯格(2013)从价值的角度对大数据进行界定,强调大数据是从海量数据中提取到价值和服务。[7]孟小峰(2013)从比较的角度,认为大数据是海量的、非结构化并具有附加价值的数据。[8]作为权威部门,中国工信部(2014)的官方文件中则从数据、结构等特征去描述大数据,并强调大数据不仅仅是静态的数据,更是综合的技术体系。由此可见,目前学界对于大数据的概念并没有一个盖棺论定的界定,学者们从大数据的特征或者其价值等不同的角度出发进行界定,不过可以肯定的是,大数据的定义都不仅仅局限于“数据”本身,而是包括海量数据集、数据分析技术以及大数据分析结果。另外,对于大数据的理解还要注意以下三点:大数据的基础在于“数据化”;大数据的量大是相对的;大数据的核心在于数据背后的价值。

(一)“大数据国家战略”为大数据治理犯罪提供政策可行性

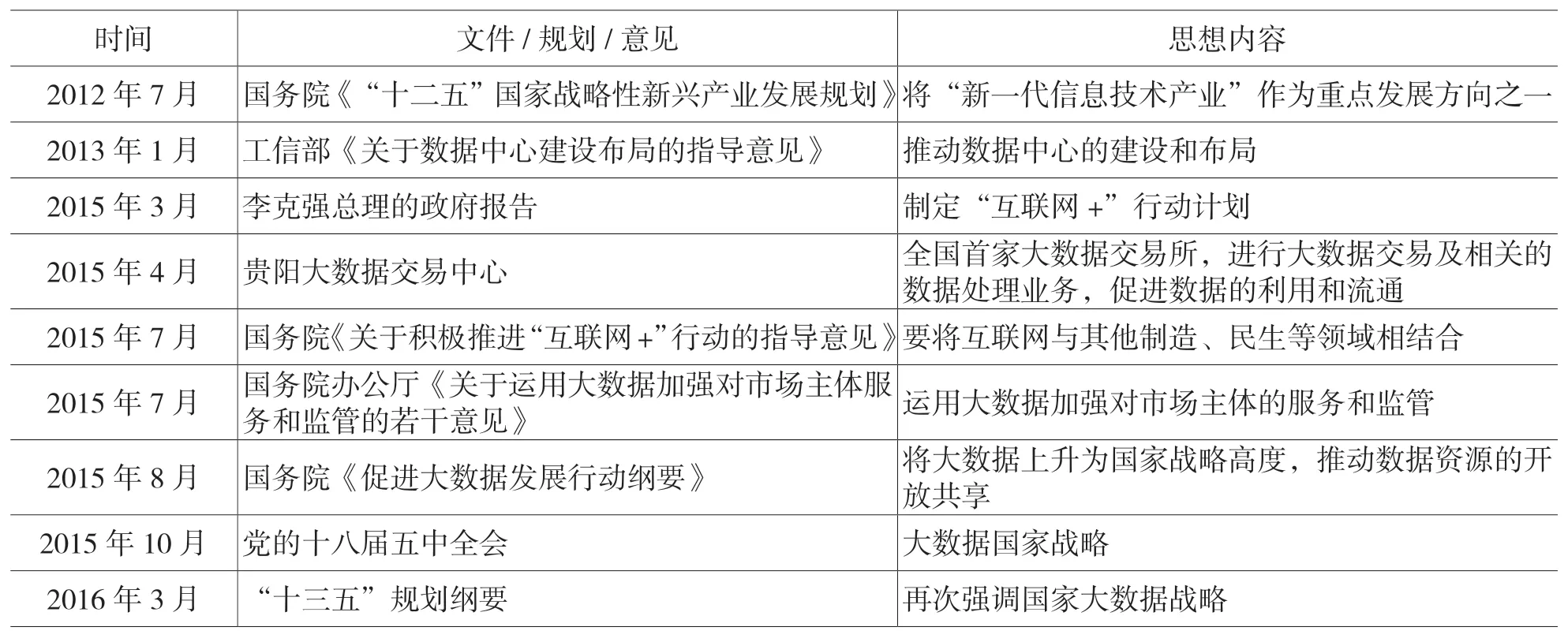

表1 中国大数据发展进程的重要事件

由上表可以看出,2015年是我国的大数据发展元年,表中所述贵阳大数据交易所的成立、《促进大数据发展行动纲要》的颁布、大数据战略的提出这三件里程碑式的事件推动了大数据的发展。相比于国外,我国的大数据发展步伐较为缓慢。但可以肯定的是,“大数据国家战略”的提出标志着国家层面已经开始重视大数据的发展和应用,并且大数据已经在各个领域崭露头角,当然也包括犯罪治理领域。

(二)数据时代的“社会人”为大数据治理犯罪提供数据可行性

人是社会的人,人的本质是一切社会关系的总和,人要生存和发展就必须结成一定的社会关系,并且这种社会关系并非是凝固不变的,而是不断地发展变化着。大数据时代,人们时刻暴露于无所不在的信息监测下,人们在现实与网络之间行走无时无刻不在产生着数据(如表2所示)。数字世界里,到处都会留下电子“脚印”或电子“指纹”,人类的一举一动都能在某个数据库中找到线索。

通过下表可以发现,现代社会被数据化了,犯罪信息也被从不同侧面记录着,即便是一些主要或关键的犯罪行为要素或片段的缺失,同样可以对不同侧面的相关海量数据进行连接、分析、拼接或描画,从而推导出犯罪行为过程。因此,在大数据时代,不要说数字化犯罪,即使以传统手段实施犯罪,也同样都会落入“天网恢恢,疏而不漏”的数据记录和存储体系,数据化就是当下社会各个领域的现实生态。

(三)理论的提出为大数据治理犯罪提供了理论可行性

对于犯罪治理,不少学者提出运用大数据技术找出各类犯罪案件的犯罪规律,并在此基础上有的放矢地制定侦查策略,借助犯罪规律对未来的犯罪活动进行预测,以此来达到治理犯罪、净化土壤的目的。

大数据本身最重要的价值就在于预测,尽管预测犯罪现在听起来还带有一些科幻色彩,但这已经不再是遥不可及的事情,理论界也越来越多的学者开始关注大数据预测犯罪的功能。例如,吕雪梅(2015)在《美国预测警务中基于大数据的犯罪情报分析》一文中介绍了美国的“预测警务”制度,其认为预测警务的关键就在于大数据技术的运用,通过数据挖掘技术归纳出各种犯罪的数据模型,并用于对未来犯罪的预测,以此来达到预防犯罪的目的;[9]冯冠筹(2014)则对我国预测警务的运用进行了展望性设计,将其分为国家安全预测、维稳态势预测、治安形势预测、社会管理预测、民意向导预测以及民生服务预测六个领域。[10]陈鹏等(2012)从专业角度提出了犯罪热点的识别和分析方法。[11]阎耀军等(2013)结合侦查实务中具体的犯罪预测工具“犯罪预测时空定位信息管理系统V1.0”,来对犯罪的时间热点和空间热点进行研究,在此基础上可以获得犯罪在时间和空间上所呈现的规律,将现实中一些动态的因素与之相结合,便能够得到预测犯罪发生的数学模型。[12]陆娟等(2012)将犯罪热点总结为热点地区、热点时段、热点类型、热点目标几个方面,并基于专业角度提出了犯罪热点的识别方式。[13]

表2 “人”在现实与网络空间的表现

除以上学者对大数据在犯罪治理领域进行探讨之外,还有很多学者也对此有一定的见解,在此就不一一列举。通过上述文献梳理可以发现,运用大数据进行犯罪治理已经引起了各界专家学者的广泛关注,并且在理论上已经研究出一定的操作指南,技术研究上也有一定的突破,具有可行性。

(四)实践的运用为大数据治理犯罪提供了现实可行性

在司法实务中,不少单位已经开始将大数据技术运用到犯罪侦查、办案流程管理、司法公开等工作中去。有些司法机关甚至已经领先建立了智能化大数据应用平台。例如,浙江省法院系统的大数据平台,以全省裁判文书为数据基础,通过数据挖掘技术,对各类案件特征、证据运用规律进行智能化挖掘;泉州市丰泽区检察院建立了“智慧检察大数据分析平台”,能够实现数据采集、趋势研判和预警处置三大功能,有效地辅助了侦查决策,实现了精准打击;北京市检察系统的“检立方”大数据平台,以该市检察系统历年的上千万项案件信息为基础,具有核心数据展现、业务监督、专题分析、检察统计等多项数据分析业务;再如福建省公安厅建立的标准化人员信息采集系统、现勘快速移动采集系统、足迹自动识别系统、指掌纹自动识别系统、刑事技术研判作战平台试验室管理系统六大系统,推动了刑事技术工作的高效性和精准性,科技破案的能力不断提升。此外,还有济南的“公安云计算中心”、淄博的“社区云警务”、寿光研发的“神眼”大数据系统等,这些都推动了“智慧警务”前进的步伐,也是大数据运用的实践探索。

大数据在侦查刑事犯罪中的运用是十分广泛的。例如2018年3月23日全国刑侦大讲堂第三次电视电话会议,由唐列主讲《大数据时代对刑侦工作的总要求》时,讲到对大数据的实际运用案例,通过网购平台数据分析、调取嫌疑人的QQ号、微信号等来查找犯罪嫌疑人的踪迹,对收集的数据进行研判,发现嫌疑人曾用嫌疑手机号进行美团订餐,最后侦查部门根据美团订餐地址成功将犯罪嫌疑人抓获;再如2013年4月,在举办马拉松比赛时,位于美国境内的波士顿突然发生连续爆炸事件,事件发生之后,美国警方走访了事故发生地点的附近十几个街区的居民,收集了各种私人的录像和照片,还大量收集了网上信息,包括在社交网站上出现的有关留言、图片、录像等,并在网上向社会公众提出提供有关信息的请求,最后通过比对分析、巡线查找,警方从其中的某一段录像中截取到犯罪嫌疑人的图像,最后成功地将此次系列爆炸案件的犯罪嫌疑人抓获。

四、结语

数据化时代的到来,使得人类的生产生活方式产生了深刻的变革,社会治理方式也在朝着更加智能的方向转变。本文基于前沿的视角,立足于治理理论,将其与犯罪治理相结合,重新审视当前时代背景下的犯罪治理,文章中的很多想法、制度设计等都是基于未来运用大数据进行犯罪治理的预想状态,具有一定的前沿性。通过文章的分析发现,运用大数据进行犯罪治理具有一定的合理性和实用性。但是,此种策略构思并不是固定的模式或样本,也并不是说传统的犯罪治理方法就应该摒弃。相反的是,在充分继承、发扬传统优秀的治理方法的基础之上,还要把握当前数据化的犯罪形态,将两者有效地进行结合,以此来加快公安机关的信息化、数据化建设,提升公安机关治理犯罪的能力,从而推进国家治理体系的现代化建设。