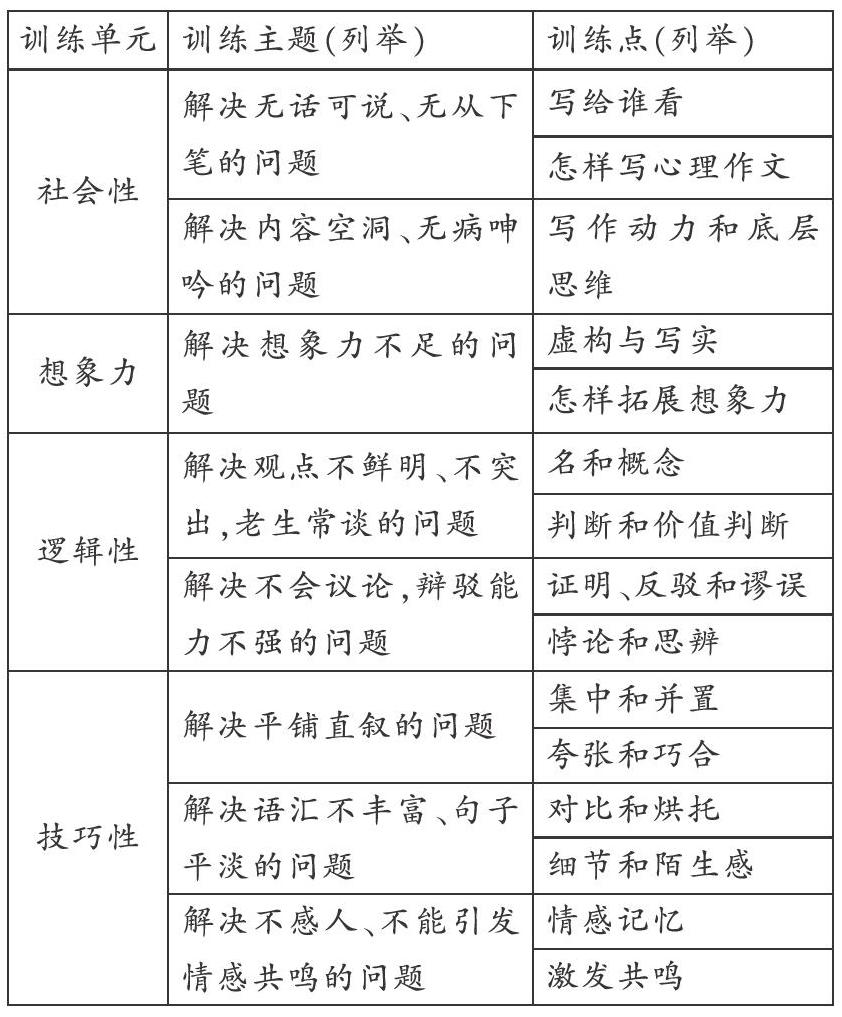

以问题为导向 构建科学的训练体系

滕礼 张正耀

毋庸讳言,中学语文教学中一直存在着“重阅读轻写作”的倾向,虽然行内人士乃至全社会都知道,作文乃语文的“半壁江山”,甚至有人提出“得作文者得语文,得语文者得天下”的口号,但“阅读热写作冷”的局面却难以根本扭转。这首先源于缺少系统、科学、有效的写作教材,没有与写作教学相适应的比较完备的写作知识体系、训练操作体系和多元评价体系。即使现行教材中安排了“写作训练”的内容,但也较为分散、零碎,不成系统,缺少梯度,不便操作,难以测评。

那么怎么做才能使写作知识结构化、写作训练体系化呢?我们设想的解决方法是“问题导向”,也就是找到学生写作问题的源头,把目前学生作文中存在的不足与毛病(问题或症状)一一找出来,然后,对其进行科学分析,寻找解决问题的办法。这是从问题出发,以问题为依据,寻求解决之道,优化解决策略。

经过大量的学情调查,我们发现,学生的写作存在诸多的“疑难杂症”,概括起来主要体现在这样几个方面。

一、社会性不强

主要表现为:一是没有话说,无从下笔,“空山不见人,但闻人语响。”学生缺乏对自然、社会、自我的认识和了解,没有形成起码的分析、判断与评价能力,写作如盲人摸象,“两个黄鹂鸣翠柳——不知所云”。二是“此曲只应天上有,人间难得几回闻”,学生作文远离现实,从材料到材料,大话套话连篇,内容空洞无物,没有属于自己的话语与情感;写假事、描假景、抒假情、表假意的现象大量存在,无病呻吟,看不到真实的生活;三是写作缺乏动力,不知道为什么要写作,写给谁看?不是为兴趣而写作,也不是为自己的生活和情感需要而写作。写作只是为了完成某种任务,且不是自己想完成的任务,没有内在的写作冲动和表达欲望。

要解决这个问题,我们必须让学生明白:“手中有粮,心中不慌。”要有必要的生活积累、思想积累、情感积累,让对社会、自然和人生的观察、思考、分析成为一种生活常态,要让写作成为一种生活习惯,这样的写作才能汩汩长流。当然,我们要创新设计写作任务类型,如“多文本写作”“学科写作”“动能写作”等;要开展情景写作下的系列训练,指导学生认识世界、认识自我。让学生写作具有一定的社会性,有一定的社会意义。只有对社会、对自然和人有充分的认识,才能做到有话可说,做到内容充实,情感真挚。总之,有明确目的的写作,有明确阅读对象的写作,有自我期待的写作,有强烈愿望的写作,才是真的写作。

二、想象力缺乏

从小学开始,语文老师就要求学生写“真人真事”,不赞成、不鼓励、不提倡学生有“奇思妙想”,更不能容忍学生想入非非的“胡思亂想”。这样的“写作基因”很强大,严重固化了学生的写作思维,制约了学生的想象力,这也是海量纪实性作文素材泛滥与受追捧的主要原因。造成的现状是,纪实类文章写得过多,虚构类、创意类文章写得少或基本没写过,即使学生尝试写了,也不会写、写不好。

培养学生的想象力,最为便捷的方式是培养他们的“故事思维”,让他们有“写故事”“写好故事”的强烈意识,了解并掌握写故事的基本方法。不管是历史故事,还是现实故事,乃至未来故事,科幻故事,它们都是能够开启学生思维、引起共鸣、产生震撼、形成影响,毫不夸张地说,最有效、最感人、最深远的写作就是故事。这是因为“事实就像一个口袋,空空的口袋是立不住的,若要立住,必先装入产生事实的原由和情感。([英]安东尼娅·苏珊·拜厄特)”这样的“原由和情感”就是故事。“与其赤裸地揭露真相,不如穿一件‘故事的外衣。”“你的故事就如一个电视遥控器,切换到你希望他们去看的那个频道。([美]安妮特·西蒙斯《故事思维》)”所以,强化写作的故事性不失为解决该问题的一条捷径。无论是写实用类文章、纪实类文章,还是想象类文章,都要会讲故事,要有充足的想象力和创意能力。

三、逻辑性不足

学生基本没有接触过逻辑知识,没有接受过系统的逻辑训练,有的学生甚至连基本的逻辑常识也很缺乏。而文章是讲究逻辑思路的。“作者思有路,遵路识斯真。(叶圣陶)”不懂逻辑,也就不知道文章如何起承转合,不知道文章的结构是怎么回事,不知道文章的各个组成部分之间是怎样的关系,更不用说多种叙述方式之间的巧妙转换、无缝对接了。这是造成学生作文思路单一、中心不明、框架不完整、结构混乱、条理不清、层次模糊的主要原因。不懂逻辑的另一个结果是,不知道如何认识世界,不知道如何评判是非对错,不知道如何辩证思考、科学分析、理性批判,得出的结论经不起推敲,形成的判断既不能自圆其说,更不能使人信服。

针对这样的现状,结合中学生的认知特点,我们意图通过对趣味逻辑知识的基本学习,提供一些基本的逻辑思维训练方法,在有趣的故事中让学生学习和训练。比如:如何使故事更加合理,如何让故事更加曲折、引人入胜;如何在文章中提炼明确的观点,懂得说理的技巧,安排好文章的思路与结构;如何反驳别人的观点,了解并掌握辩驳的技巧等等。所有的这些都指向思维的逻辑性,所以,对学生进行逻辑的基础训练,其实就是培养学生的思维能力,特别是批判性思维和创造性思维能力。

四、技巧性不够

学生写作中大量存在语言千篇一律、苍白无力、寡淡无趣的情况,学生缺乏基本的共情能力,也不懂得如何才能激发共鸣。这说明长期以来的作文训练,在作文的文学性以及文学技巧的训练上是有很大欠缺的。这与我们一直膜拜文体知识,教师乐此不疲乃至执拗地坚持文体训练有极大的关系。

机械的文体写作训练所造成的结果是,学生对作文写作技巧的认识,一直停留在几个“三要素”上止步不前:记叙文的“三要素”——时间、地点、人物(开端——发展——结局);议论文的“三要素”——论点、论据、论证;说明文的“三要素”——说明顺序、说明方法、说明语言……

实际上,上述三类文体,在现实中并不是真实存在的文体,比如现实中只有说事论理的新闻评论、调查报告、公关文章等等,并没有一种抽象的议论文。