城乡混杂地区的新型城镇化特征与路径

——以汕头为例

骆文标

(广东省城乡规划设计研究院,广州510290)

1 我国城乡混杂地区的现状类型及特征

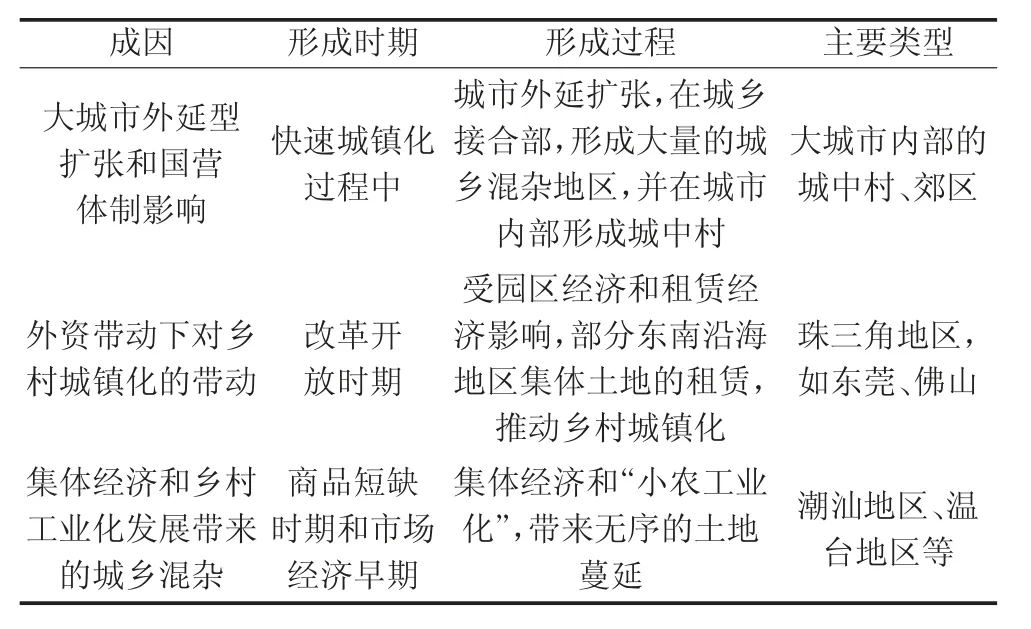

改革开放后,我国的城镇化表现出4种独具特色的发展模式:国有企业带动的城镇化、乡镇集体经济带动的城镇化、分散家庭工业为特征的“小农工业化”带动的城镇化和外向型以及混合型经济带动的城镇化[1]。除了大城市边缘区的城乡混杂地区外,这4种城镇化模式以不同的方式影响了乡村地区的城镇化发展,形成不同类型的城乡混杂地区。就目前而言,中国存在3类典型的城乡混杂地区,其特征与成因如表1所示。

2 城乡混杂地区形成过程与原因

2.1 城乡混杂地区形成过程

2.1.1 20世纪80年代末以前:城乡混杂地区形成阶段

改革开放后,随着农业生产力的提高,乡村地区非农化开始发展,东南沿海部分地区的乡村工业化带动了当地的城镇化[2,3],促进了“离土不离乡”的“就地城镇化”发展。由于这一时期乡村工业化主要是集体所有制,使用本村集体所有土地,城乡土地矛盾尚未凸显。

表1城乡混杂地区的类型

2.1.2 20世纪90年代至2002年:城乡混杂地区发展阶段

这一时期,乡村地区非农经济快速增长,乡村地区非农化和“就地城镇化”也随之加速发展,农村转移人口也迅速在大城市及大城市周边形成集聚。一些地区出现土地低效利用,城镇体系扁平化的现象,城乡混杂地区的城乡矛盾开始显现。随着政策的调整,乡镇企业大多改制为民营企业,外向型经济也快速崛起。部分地区(如佛山地区)的外向型经济和园区经济逐渐壮大,并取代了农村地区乡镇企业的主导地位。

2.1.3 2002—2012年:城乡混杂地区的城乡渗透阶段

2.1.4 2012年至今:城乡混杂地区的城乡融合阶段

2012年以来,我国城镇化发展逐渐从规模扩张向质量提升,并强调了乡村振兴与城镇化的协同发展。在“控增优存”的土地利用政策影响下,各地强化了对农村土地的保护,有效地减缓了城镇建设用地的盲目扩张。同时,近年来政府采取了保障农业转移人口市民化,消除城乡户籍障碍等手段,有效促进了城乡融合发展。

2.2 城乡混杂地区形成的主要原因

2.2.1 “自下而上”的农村城镇化过程中的土地制度障碍

由于我国“二元化”的城乡土地管理制度,城乡土地资源管理长期处于分离状态。受土地政策的影响,乡镇经济发展带动的土地城镇化,始终难以与城市完全接轨,乡村地区的城镇化进程很容易中断,使这些地区长期处于半城镇化的状态。

2.2.2 “自上而下”的快速城镇化过程中城乡发展权的博弈

“自上而下”的相互渗透发生在快速城镇化和城市急剧扩张时期,是由城市扩张带动的农村地区城镇化。主要表现为在传统的农村地区形成工业园、外来人口居住区等多种新型城市功能载体,并使这一地区成为各类功能叠合,多种要素互相流动、交汇与激烈博弈的独特区域[4]。20世纪80年代末,国家推行土地有偿使用制度,在一定程度上导致了地方财政对土地出让收入的过度依赖,盲目增加城镇建设土地供给,同时为减少开发成本,规划建设往往刻意避让村庄,使这些村庄变为城中村,从而形成“城非城、村非村”的城乡混杂区。

2.2.3 特殊的“城乡二元体制”对城乡关系的长期分割

户籍制度和乡土观念的差异也是阻碍城乡进一步融合的重要因素。城乡空间渗透过程中,“二元化”的户籍制度和社会生活形态成为阻碍城乡融合重要障碍。这一制度使城乡混杂地区“城镇化”的农民与城市居民在生活方式、文化观念以及公共服务和社会保障等方面长期存在明显差异。加之在传统乡土观念影响下,城乡居民在文化心理层面也长期处于分割状态,城乡之间形成了差异明显的生活形态和价值观念,即使已经完全“非农化”的乡村地区,城乡居民还是存在明显的社会属性上的差别,成为“半城镇化市民”。

规定强制使用再生水和不得使用饮用水的用途,是发展再生水利用、扩大再生水利用市场空间、为再生水项目提供明确市场预期的必需。工业、农业和城市用水的诸多项目都受到限制,只能使用再生水;甚至规定在有再生水供应的地区不允许使用其他类型的非饮用水(如海水淡化水)。同时,为了保障水质安全,也限制将再生水用于接触性环境用水、不利水文地质条件下补给地下水等。

3 汕头市城乡混杂地区的城镇化路径研究

3.1 汕头城乡混杂地区的现状特征

汕头是一个典型的城乡一体化地区[5],是典型的市场经济刚刚建立时期“家庭工业为主导的‘小农工业化’带动下的城镇化”模式。从统计数据上看,汕头的城镇化水平虽然稳定在约70%,但有超过11.5%的人口处于城乡接合部,城镇人口中依然有大量的农村人口。

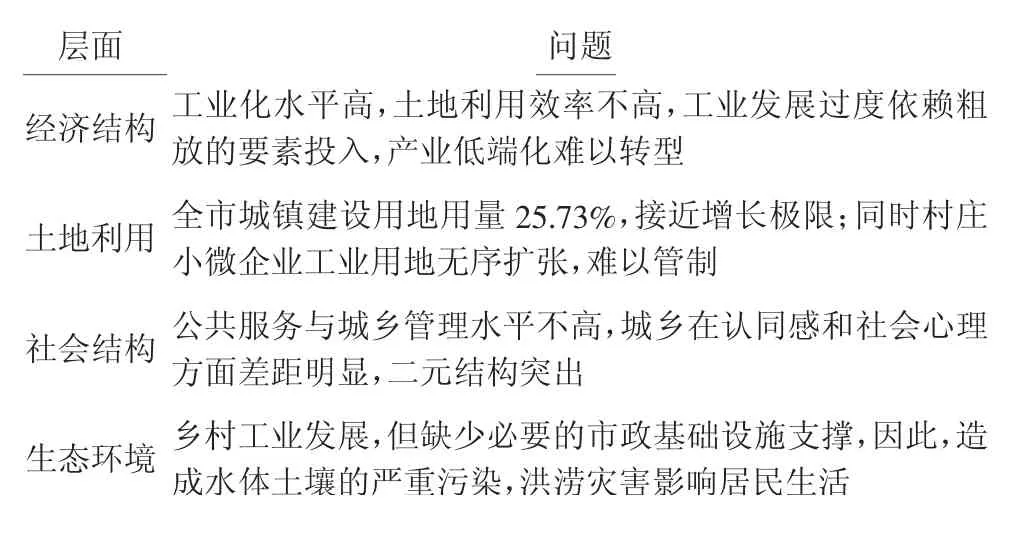

这一地区是汕头早期工业化的重要空间载体,其工业也是国民经济的重要支柱。但是其存在的经济、社会和空间问题成为汕头城镇化可持续发展的重要挑战。虽然李晨、樊华,李晶晶等[5,6]分别从城乡空间,产业转型等方面提出了汕头城乡混杂地区的治理策略。但是从当前的发展情况看城乡混杂现象的依旧突出,主要特征如表2所示。

表2汕头城乡混杂地区的特征

3.2 汕头城乡混杂地区的问题所在

3.2.1 “自下而上”的乡村工业化陷入“小农经济”的恶性循环

与其他地区相似,汕头城乡混杂地区的成因与乡村地区工业发展关系密切。汕头小商品经济和农村工业化经历了70多年的发展,成为全球重要的玩具和内衣生产基地,推动了乡村城镇化。虽然小微企业为主导构建起来的生产关系,具有较强的自组织特性,组织方式灵活,并具有成本优势。但是由于这种经济模式逃脱不了“小农经济”困境,容易陷入盲目扩大再生产的恶性循环中。这种资本循环累积模式是汕头乡村地区小微企业无序扩张,城乡用地违规使用的重要原因。

3.2.2 城乡二元土地管理体制下,空间管理制度缺失

空间上看,汕头国有土地与集体土地相互交错,但是由于土地管理制度存在的差异,集体土地长期处于城乡规划管理部门的有效管理以外。以往规划均强调通过强化城乡土地管理,并通过功能整合的组团发展模式,强化中心带动作用来统筹城乡空间。但由于缺乏统筹整体的“顶层设计”,空间管理措施难以落实,无论是国土还是规划部门,均没有制订出一套行之有效的城乡空间管理方案。

3.2.3 根深蒂固宗族观念下,行政管理失效

汕头城乡混杂地区保持着传统的宗族观念,在经济与社会组织中,小共同体发达,自治力强,使其生产关系与生产组织模式出现明显的自组织特征。这种社会心理因素也是汕头地区社会经济关系相对封闭的根源,也是城乡混杂地区形成的重要原因,促使了保守的祖宗观念→社会关系的自组织→生产关系的(工业)自组织→空间的自组织→城乡混杂(半城镇化)形成。

3.3 汕头城乡混杂地区的城镇化治理路径

汕头城乡混杂地区的城镇化治理,既有自身的特征,也面临与其他地区相似的问题。其治理既需要优化和完善城乡关系,也需要重新界定城乡空间管制手段,具体而言需从以下几个方面开展。

3.3.1 “控增优存”建立有效的顶层设计,指导城乡空间治理

汕头土地空间开发已近30%,空间资源有限。为此,首先应对增量空间和存量空间进行管制。随着国土空间规划编制,与之相适应的全新的空间治理体系呼之欲出,为汕头治理城乡混杂地区的土地无序扩张提供了新的政策工具。汕头应抓住规划编制与管理改革的机遇,通过“三区三线”划定、关注全域空间要素,形成空间管控“一张图”,有效统筹空间资源。在此基础上严肃法制化管理,建立适应城乡混杂地区发展要求的规划与管理制度。

3.3.2 创新驱动促进生产模式转型,转变发展动力

“小农工业化”是汕头城乡混杂地区的经济基础。目前,汕头虽早已开始“工业入园”的政策引导,但是小微企业的入园积极性并不高。从佛山等地的经验来看,汕头地区应打破单一的小商品经济为主导的发展模式。需要通过创新驱动,打破“小农工业化”的资本积累模式,提高生产要素的投入产出效率。

3.3.3 强化体制机制创新,突破城乡二元化的社会结构

传统的社会形态和宗族观念一直是汕头地区行政管理和城乡治理的主要挑战。汕头的体制机制创新,需要从突破城乡二元社会结构入手,通过强化行政管理,优化制度安排,发挥村集体在基层管理中的作用。同时,建立城乡统一人口管理制度和公共服务共享机制,并努力消除城乡人口在生活方式和文化上的隔阂。可以借鉴苏南地区经验,建立“镇—村”两级社区管理制度,淡化镇、村社区治理差异。

3.3.4 优化城乡土地管理体制,探索集体土地出让制度

由于汕头城乡混杂地区的集体土地与城镇国有土地高度混杂,管理难度相对较大。因此,要优化城乡土地资源出让管理制度,特别是要探索建立农村集体土地与城镇建设用地同价同权出让制度,消除城乡混杂地区进一步城镇化的制度障碍。同时,提高城乡规划管理水平,推广实施乡村规划许可证制度,发挥规划管理部门的作用,有效管理农村建设用地。

4 结论

对比其他地区,汕头的城乡混杂地区既有其特殊性也有典型性。从珠三角和长三角城乡混杂地区的治理经验上看,统筹城乡土地、社会、经济等关系是提高城镇化质量的重要手段。在当前新型城镇化建设要求的引导下,推动城乡混杂地区城镇化质量提升,不仅需要优化空间结构,更要以“人的城镇化”为核心,从社会结构和体制机制的创新入手,强化城乡空间资源管理和消除城乡二元结构。面对新型城镇化建设的不断深化,以及城镇化需求的不断转变,探索这一类特殊地区的新型城镇化治理路径,未来依然还有较大的研究价值。