基于“双评价”的四平市城镇开发边界划定方法与管理策略

吕 静,靳云龙

吉林建筑大学 建筑与规划学院,长春 130118

随着国土空间规划体系的不断完善,在新的城市科学发展道路上,城镇开发边界的划定和管理面临着巨大挑战,城镇扩张所带来的建设用地无序蔓延、生态本底遭到侵蚀、城市周边服务设施质量偏低等问题日趋严重.在新时期发展的背景下,城镇开发边界设定工作的开展及其划定技术方法研究具有现实意义.作为 “三条红线”之一,“城镇开发边界”成为新时期规划工作的聚焦点.城镇开发边界既要维系好山水林田湖草等本底因素,又要结合区域发展需求,优化城镇布局;既要防止无序蔓延,也要预留远期发展空间.目前,在我国已开展的国土空间规划工作中,“双评价”作为主要的技术方法被广泛应用.本文拟基于预判思维,以四平市为例,探讨“双评价”结果与城镇开发边界的科学衔接方法,结合结果的应用提出管理策略,以期为城镇开发边界划定及科学落地提供借鉴.

1 研究背景

如何管控城镇土地上各类开发建设活动,是世界上许多国家和地区在快速城镇化和现代化过程中曾经遇到的问题.通过城镇开发边界的划定,对城镇发展进行管控的理论和实践探索已久.我国也在城市增长管理方面进行了大量学术研究,主要包括对国外经验的引介和追踪评价[1-2],城市开发边界、城市增长边界、城乡建设用地扩展边界等概念及其应用的辨析[3]、划定方法的探索[4-6]等.

在国土空间规划工作开展以前,我国围绕城镇开发建设开展了一系列探索工作.空间规划的核心内容之一就是以“三区三线”为载体,整合协调各部门空间管控手段,绘制形成全域覆盖的一张蓝图.2019年自然资源部提出建立“五级三类”的国土空间规划体系,国土空间规划编制要求在多规统筹的基础上,绘成一套规划、一张蓝图,这对于汇集了各地区及各类自然资源的城镇地区无疑提出了新的规划要求和挑战.

国土空间规划是配置空间与资源的公共政策工具,也是各类开发保护建设活动的基本依据,随着国家现代化的不断推进,迈上了建立国土空间规划体系的新征程.

2 “双评价”研究进展及结果预判

2.1 “双评价”相关研究综述

资源环境承载力评价是对国土空间内部资源、环境和生态对人类各项活动的综合支撑水平的评价,是对自然资源禀赋和自然生态环境本底的综合评价,能够确定生态保护、农业生产和城镇建设的承载能力等级.在评价方法方面,目前主要采用农业生态区域法、系统动力学法、生态足迹法、水足迹法和能值分析法等,其中以农业生态区域法是最为经典的土地资源承载力评价方法.

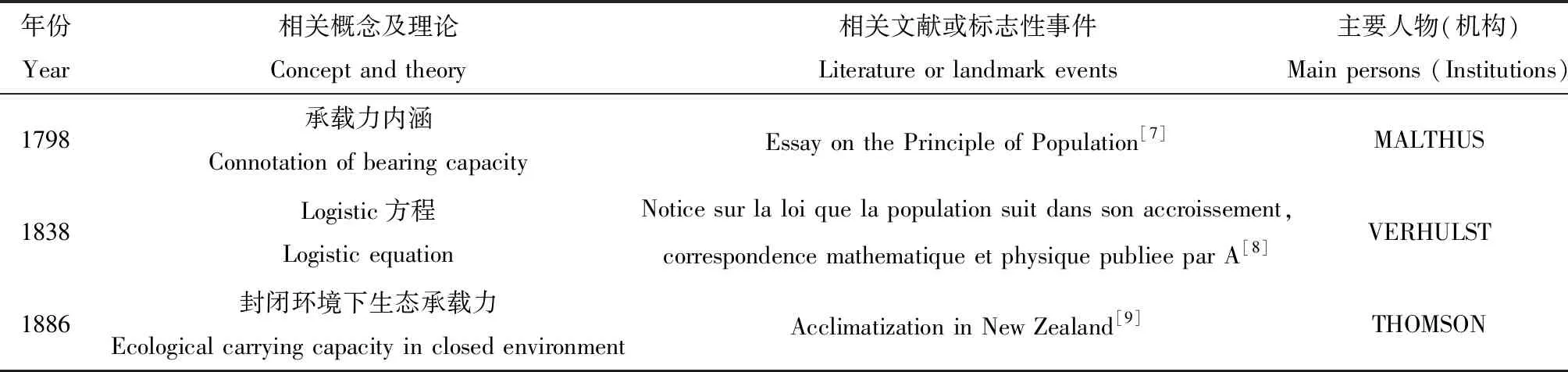

随着世界各国对“资源环境承载能力”的讨论,我国也逐渐开启了对承载力的研究.随后我国资源环境承载力研究逐步扩展到森林、海洋,以及矿产资源等领域,并逐渐由单要素转向综合要素承载力评价(见表1).

表1 国内外相关研究进展Table 1 Research progress of domestic and abroad

续表1

国土空间开发适宜性是指国土空间对农业生产、城镇开发建设等不同开发利用方式的适宜程度,其基本理念最早产生于土地适宜性评价.随后世界各国基于这一纲要基础,提出了适应各自实际的土地评价体系.我国基于国外的土地适宜性理论,逐步研究形成了一套完整的土地适宜性评价理论体系.国土空间开发适宜性评价是指在资源环境承载能力评价的基础上,评价工业化、城镇化发展的开发指向、区域对城镇化和工业化发展的支撑能力以及综合考虑资源环境承载力的发展基础与潜力.

在评价方法方面,目前主要以多要素叠置综合分析法(数学方法的空间叠置分析)、空间相互作用及趋势模拟分析法(景观格局理论的过程分析与模拟)、生态位空间供需耦合分析法(生态位模型的应用耦合)、参与式综合评价法(社会公众参与)等.

2.2 我国“双评价”技术指南的发展更迭

2019年3月,自然资源部首次下发《资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价技术指南(征求意见稿)》(以下简称“指南”),明确了“双评价”是国土空间规划编制的前提和基础.“指南”的编制,是为了确保评价的科学性、规范性和可操作性,对落实主体功能区战略,科学划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等空间管控边界,统筹优化生态、农业、城镇等空间布局提供支撑.

从2019年3月到2020年1月,自然资源部印发了数版“双评价”技术指南(见图1).随着国土空间规划体系的完善和“指南”的不断调整, 整体逻辑由繁入简,对不同地区的需求进行差异化评价,评价结果的科学性和可操作性也在不断提升.

图1 “双评价”指南评价流程发展时间轴Fig.“Double evaluation” guide evaluation process development timeline

2.3 “双评价”结果对“城镇开发边界”的指向

“双评价”是依据差异性区域的规划需求,确定评价目标,通过单要素评价形式,进行本底结果校验,得出综合分析结果并应用,“双评价”是国土空间规划的预判[15].评价主要围绕水资源、土地资源、气候、生态、环境、灾害等要素,针对生态、农业、城镇三大核心功能开展本底评价,将生态保护本底评价进行等级划分,其次划分农业生产和城镇建设的承载规模、适宜区和不适宜区,结合资源环境禀赋特征、问题和风险识别、潜力分析、情景分析等,得出“双评价”的最终预判结果.

在城镇开发边界划定时,将生态保护极重要区作为生态保护红线划定的空间基础.依据评价本底,优先划定城镇建设适宜区,并避让生态保护极重要区,避让不适宜建设区.“双评价”可以对地区原有生态禀赋做出科学预判,但城镇开发边界还需要结合城镇整体战略进行综合划定.

3 “双评价”支撑下的四平市城镇开发边界划定

3.1 “三区三线”关系总述

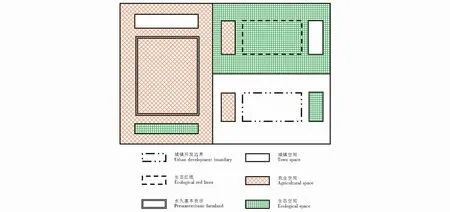

生态保护空间、农业生产空间和城镇建设空间互不重叠,且覆盖整个国土空间范围.作为刚性要求的“三条红线”,由上至下分级传导,互不交叉.在国土空间规划体系中,“三条红线”分别包含于“三区”之中,已经基本达成共识[16-18].生态空间中包含生态保护红线,同时可以镶嵌农业、城镇空间斑块.农业空间,包含永久基本农田红线,同时可镶嵌生态、城镇空间.城镇空间,包含城镇开发边界,同时可镶嵌生态、农业空间.“三区”内允许镶嵌其他空间斑块(见图2).

图2 “三区三线”基本空间关系Fig.2 Basic spatial relationship of “three areas and three lines”

3.2 “双评价”工作方法

“双评价”主要是集成自然资源单要素本底条件,得到生态、农业、城镇的承载能力等级.在生态保护重要性评价的基础上,进行农业生产空间和城镇建设空间的评价.评价统一采用2000国家大地坐标系(CGCS 2000),高斯-克吕格投影,陆域部分采用1985国家高程基准,海域部分采用理论深度基准面高程基准.对评价区内自然资源本底进行评价.集成单项评价要素,综合评价生态、农业和城镇三类空间,对评价结果进行等级分类(见表2),得出“双评价”的结果指向.

表2 “生态、农业和城镇”评价结果分类[14]Table 2 Classification of evaluation results of “ecology,agriculture and town”[14]

3.3 城镇开发边界划定内容

“双评价”本质上是对地域资源禀赋的客观摸底,其结果可以预判生态保护空间、农业生产空间和城镇空间.虽然不能直接决定“三区三线”的划分,但为城镇开发边界的划定提供了重要依据.“双评价”应遵循“以生态保护为约束底线”、“以开发风险为问题导向”、“以差异化评价为区域制宜”“以科学适用为评价目的”的原则,紧密结合国土空间规划,获取本底评价结果.因需制定,因地制宜,协调多元主体利益,各部门相互协调,最终得到科学结果并应用.

3.3.1 划定范围及数据收集

研究选取四平市域国土空间覆盖区作为评价对象,通过本底评价方法,对城镇用地规模进行量化分析.收集整理四平市基础数据,从图件、统计数据和调查数据三个方面开展数据收集工作.在天地图网站获取遥感卫星影像数据,比例尺为1∶10 000的2018年Landsat TM影像;图件资料包括四平市行政区划图、土地利用、水系、道路交通、土壤环境、DEM高程和坡度图等. 结合2020年3月精度15 m遥感卫星像片,在四平市建成区选取样点,测量实际建成情况.根据土地利用校核数据及遥感15 m精度卫图,借助实地采样图片,进行人工校核,为模型检验提供精准数据.

3.3.2 划定原则及方法

“生态优先”始终是“双评价”划定的根本原则.生态保护极重要区评价结果,要作为农业、城镇空间适宜性评价的前置.从区域生态安全底线出发评价资源本底,综合形成生态保护极重要区和重要区.在评价结果基础上,根据更高精度数据和实地调查进行边界校核.从多角度结合周边自然禀赋,进行补充评价和修正.

以定量分析为主,结合定性分析从区域资源本底方面进行数据的收集分析.选取四平市资源本底的单项评价因子,通过定量分析,可以避免主观因素影响城镇开发边界的划定结果.利用Arc GIS进行栅格的空间分析,运用欧氏距离、栅格计算器、集成分析和叠加分析等工具进行数据处理,得到单项评价结果,通过集成评价筛出备选区域,得出适宜区剩余可用空间,最后进行综合评价,科学划定城镇开发边界.

3.4 生态保护重要性评价

将生态保护重要性评价作为本底评价前提,集成生态系统服务功能重要性和生态脆弱性评价,识别极重要区和重要区.综合集成公式如下:

[生态保护重要性]=Max([生态系统服务功能重要性],[生态脆弱性])

以四平市“双评价”结果为例(见图3),根据本底资料,大黑山脉沿线、二龙山水库、营城子寿山水库、三联水库等评价结果为生态极重要区和重要区,且集中度较高.这些区域或者是植被覆盖率较高,或者是水源保护地,或者是生态脆弱敏感区域.

图3 四平市生态保护重要性评价结果Fig.3 Evaluation results of the importance of ecological protection in Siping city

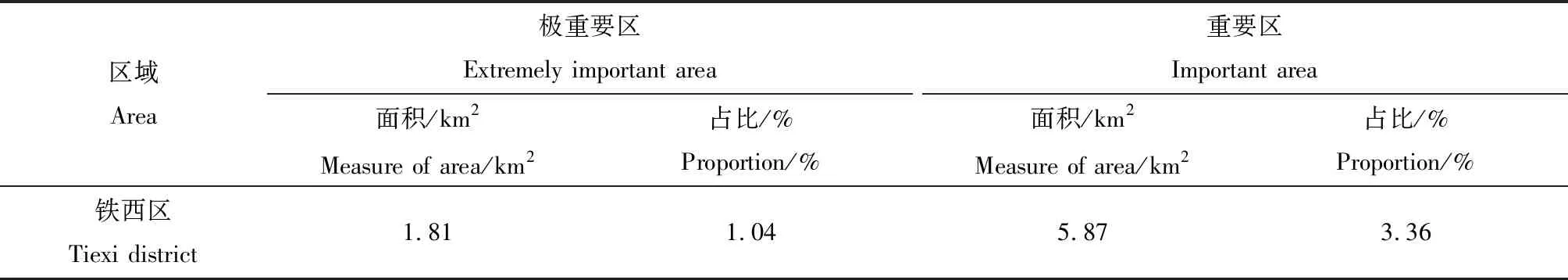

校核生态系统服务功能重要性和生态脆弱性,集成得到结果,识别生态保护空间分类.生态服务功能越重要,生态脆弱性越高,系统完整性越好、生态廊道连通性越好,生态保护重要性等级越高.通过实际比对和校核,将这些生态保护重要区域纳入红线范围,评价进行结果汇总(见表3).基于生态保护重要性评价结果的基础上,开展农业生产和城镇建设适宜性评价.

表3 四平市生态保护重要性评价结果汇总Table 3 Summary of evaluation results of ecological protection importance in Siping city

续表3

3.5 资源承载能力评价

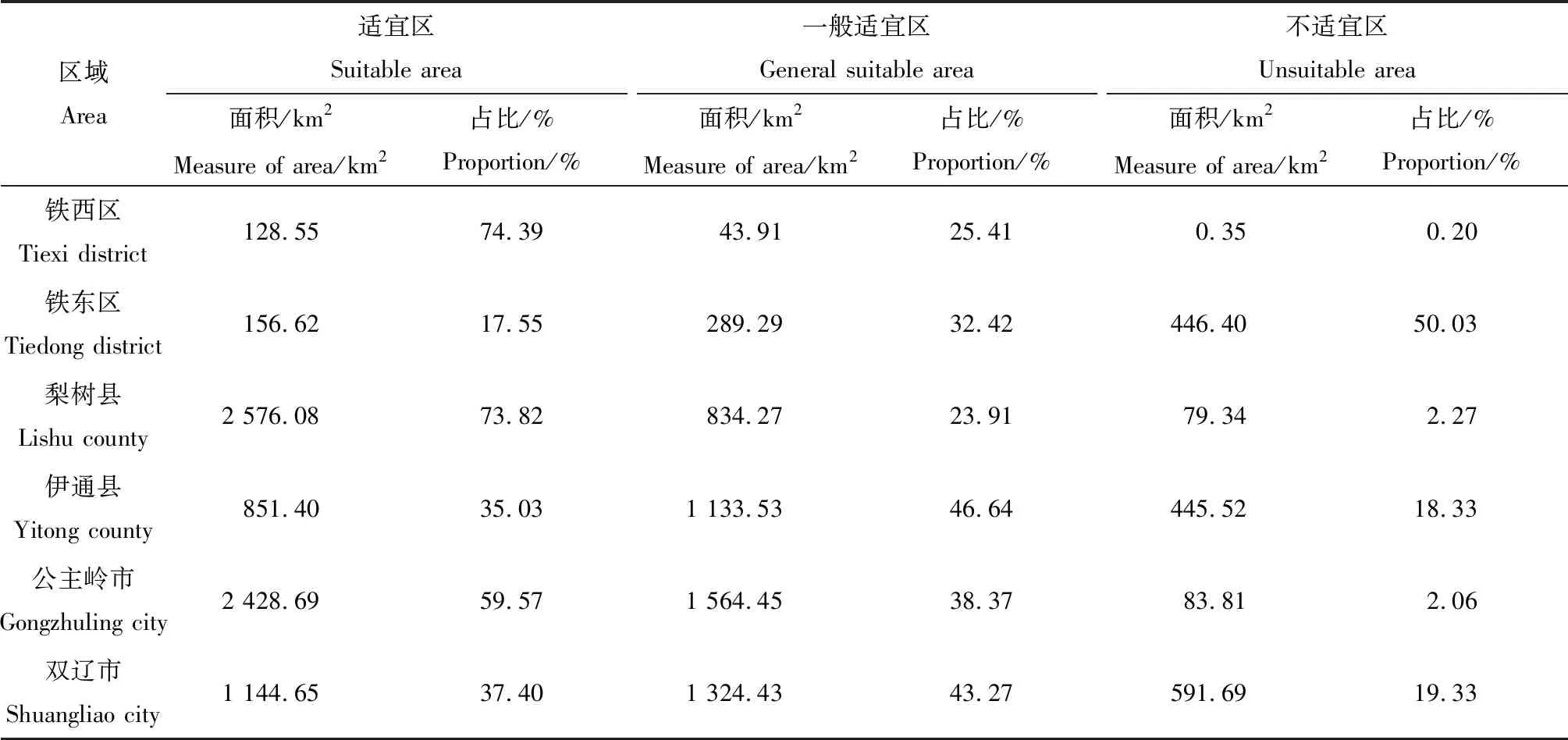

基于生态保护重要性评价结果,开展城镇建设适宜性评价(见表4),着重识别不适宜建设区域.同时,进城镇建设承载规模约束.

表4 四平市城镇建设适宜性评价结果汇总Table 4 Summary of urban construction suitability evaluation results in Siping city

从水资源的角度,通过区域城镇可用水量除以城镇人均需水量,确定可承载的城镇人口规模,可承载的城镇人口规模乘以人均城镇建设用地面积,确定可承载的建设用地规模.综合计算公式如下:

[城镇人口承载规模]=[城镇可用水量][城镇人均需水量]

[建设用地承载规模]=[城镇人口承载规模]×[人均城镇建设用地]

城镇可用水量要在区域用水总量控制指标基础上,结合区域供用水结构、三产结构等确定.城镇人均需水量需考虑不同发展阶段、经济技术水平和生产生活方式等因素,按照生活和工业用水量的合理占比综合确定.人均城镇建设用地面积,要基于现状和节约集约发展要求合理确定.

从空间约束角度,将生态保护极重要区、和城镇建设不适宜区以外区域的规模,作为空间约束下城镇建设的最大规模.按照短板原理,取上述约束条件下的最小值作为可承载的最大合理规模,集成资源环境承载能力,得出评价结果(见图4).

图4 四平市资源承载能力评价结果Fig.4 Evaluation results of resource carrying capacity of Siping city

3.6 综合开发边界划定

将生态保护划定结果与农业、城镇适宜性结果叠加,并对实际已开发区域进行校核.对比城镇历史发展进程,尊重客观发展规律,与国家政策背景、区域发展战略和近期建设项目等相协调.当城镇开发边界与实际开发相冲突时,应尊重评价结果,将“双评价”结果作为区域内的刚性约束条件.强调底线思维,先落实生态、农业中不可建设的刚性边界,再落实城镇开发边界.保护山水林田湖草等核心生态要素串联的生态廊道,牢守永久基本农田红线,约束城镇发展形态,以此基础划定城镇开发刚性边界.

城镇是一个复合功能的系统,涵盖居住商业、生产服务和交通游憩等,在不同时代背景下,城镇的发展又具有不确定性,城镇规模预测时间越长,精度越低.随着新政策、新技术的产生,边界的划定认知也会发生变化,所以可以根据城镇的发展水平,预留弹性空间.针对不同的城镇提出相应管控要求,划定弹性边界,结合城镇刚性边界,最终确定城镇阶段性开发边界(见图5).

图5 四平市城镇开发边界划定Fig.5 Delimitation of the development boundary of Siping city

4 “城镇开发边界”结果应用与管理策略

4.1 层级管控,差异区分

依托省域空间规划成果,构建四平市“市县—乡镇”2个层次的规划管理体系,明确各层级规划建设区部分所承担的角色,建立相应的编制重点和管理框架.

市县层级针对不同区域概况,构建“2-2-1-1”管理模式,即2个市辖区、2个县级市、1个县、1个自治县统筹发展,差异区分.在落实省级评价底线的前提下,根据主体要求,明确各个要素的空间规模、占地比例和区域重点项目等,对生态保护红线、永久基本农田控制线等刚性边界进行落位核实,确定生态保护极重要区,指导下一层级管控落位.

乡镇层级构建“街道—镇—民族镇—乡—民族乡”管理框架,确保省、市县级红线进行落实并校核,做到精确管控.统筹生态修复、耕地保护、农村住房和基础设施布局等,因地制宜进行国土空间用途编定,全面落实空间管制制度.

4.2 远近期结合,动态调整

国土空间规划的规划期限目前普遍设定为2035年,属于中长期规划.但在实际建设过程中,由于规划时间较长,不确定因素较多,不可能仅仅依靠远期框架处理问题,所以应划定阶段性控制线作为近期建设要求.城镇开发边界作为政策控制线,相应的阶段性期限与上位国土空间规划年限保持一致,需要充分对接近期建设规划、控详规等近期规划,实现近远期结合.

同时,在城镇开发边界实施过程中,需要根据实际情况进行定期的年检和评估工作,实现动态调整,提高可操作性,真正做到因时制宜.

4.3 政策支撑,完善管理体系

在城镇开发边界划定过程中涉及利益主体,需要建立从上到下沟通渠道,在规划编制过程中广泛听取多元主体意见,同时需要横向间的部门沟通,建立跨部门协作机制,真正实现“一张蓝图”绘到底.依托国家和地方政策,平衡保护和发展的关系,积极实行城乡建设用地增减挂钩、开发权转移、指标异地使用、耕地占补平衡、生态补偿制度等相关政策.只有通过政策和程序上的合理设置,对利益主体的权益进行保障,通过技术论证和实践反馈制定相应的标准,才能实现对自然资源的有效统筹与保育.

4.4 生态优先,绿色发展

四平市东南部为大黑山脉沿线、二龙山水库、营城子寿山水库、三联水库等评价结果为生态极重要区和重要区,且集中度较高,要严格按照生态优先原则,保护区域资源本底,控制建设用地发展,设定生态保护红线,强化生态网络建设,对已经遭到破坏的生态系统进行修复,提升区域生态品质.

同时应紧密结合公主岭市与伊通县的发展条件,在城镇快速发展的同时做好生态保护的工作,真正实现区域绿色发展.

5 总结与启示

在国土空间规划体系的构建中,“三条控制线”的划定是核心内容.由于不同地区情况特征各异,呈现出明显的复杂性[19].边界线是刚性的,但实际上的城市边缘地带是模糊的,包含众多生态环境要素与建成区要素的穿插交融.划定更具可操作性和约束力的增长边界需要详实的资料和多因素的叠加分析,还需制定与之配套的政策,才能保障城镇开发边界效力的发挥,形成兼顾刚性的线和柔性的界.同时,针对不同的城市,应开展差异性评价和补充评价,提升城镇开发边界划定的适应能力.

本文基于“双评价”的本底评价结果,探讨“双评价”与“城镇开发边界”划定的衔接方法,以四平市为例,对其在国土空间规划背景下城镇开发边界的划定方法开展研究,并提出划定后的管理策略,紧密结合国土空间规划,保障开发边界科学落地.