森林文化影响下的赫图阿拉古城生态治水智慧挖掘

赵宏宇,于志强

吉林建筑大学 建筑与规划学院,长春 130018

0 引言

生态治水智慧是中华文化传统文化的重要组成部分,它的形成与所处地域的文化生态、自然环境有着莫大的关联.文化生态是人类历史实践中社会成员创造的物质财富、生存方式以及生存的空间区域的现实主观人文反映[1].文化生态需要依附于自然生态,自然生态空间作为文化生态的载体,是人智慧的载体,同时也是人们居住的各类自然生态空间中文化现象的集合体[2].森林文化作为中国传统文化的一个分支,森林文化有其独特的文化形式,在满清时期森林文化达到了顶峰.赫图阿拉古城正是这一时期满清的第一座都城[3].在其建成的400余年间未曾受过水患侵扰,足见其在古城理水方面的成功.

本文拟以辽宁省新宾县赫图阿拉古城为例,通过对满清森林文化与其所依附的自然空间载体进行走访式调查,辨析其自然生态空间与其社会文化的形态特征,解读自然生态空间布局与空间理水的智慧关系,进而挖掘出森林文化影响下的赫图阿拉古城生态治水智慧.辽宁省新宾县赫图阿拉古城的建设经验非常具有地域性和典型性.希望从中挖掘出更多有益的生态治水经验,为当下我国海绵城市建设提供非常有益的借鉴和启示.

1 赫图阿拉古城自然与文化对生态治水空间的影响

赫图阿拉古城位于辽宁省新宾县永陵镇东4km的苏子河与二道河子交汇处,依山面水,四周群峰起伏,林丰水沛,物产丰饶.距今已有400余年历史,是后金开国的第一都城,也是中国最后一座山城式都城[4].赫图阿拉古城作为森林文化的中心,充分汲取草原文化、农耕文化和森林文化在适应自然时宝贵的生存经验,历经数百年的文化融合,孕育出以“敬畏自然”为内核的森林文化.其“敬畏自然”的生态智慧,是赫图阿拉古城聚居、建设、生活的重要准则.我国北方山地林区冬季气候寒冷干燥、夏季多雨.赫图阿拉古城的先民在防洪避患时,充分利用自然生态空间的高差、土壤、水文、植被等因势利导,防洪避患.虽然今日赫图阿拉古城的外城及大部分建筑设施已不复存在,但我们通过整理古籍与实地调研发现,古城的生态实践经验与治水智慧仍能给我们提供众多参考,这些宝贵的经验对我国早期的城市建设和城市雨洪管理研究仍具有无可替代的价值.

1.1 文化在生态空间上转译

森林文化是由森林物质文化、森林制度文化、森林行为文化、森林精神文化要素构成的有机整体[5],是与人类活动和生存紧密相关的环境文化和生态文化.森林文化的要素就形态而言,可划分为形态要素、似形态要素、非形态要素.从功能属性来讲分为实用、认知和审美三重功能属性[6](见表1).

表1 森林文化要素系统表现特征[6]Table 1 Performance characteristics of forest cultural element system[6]

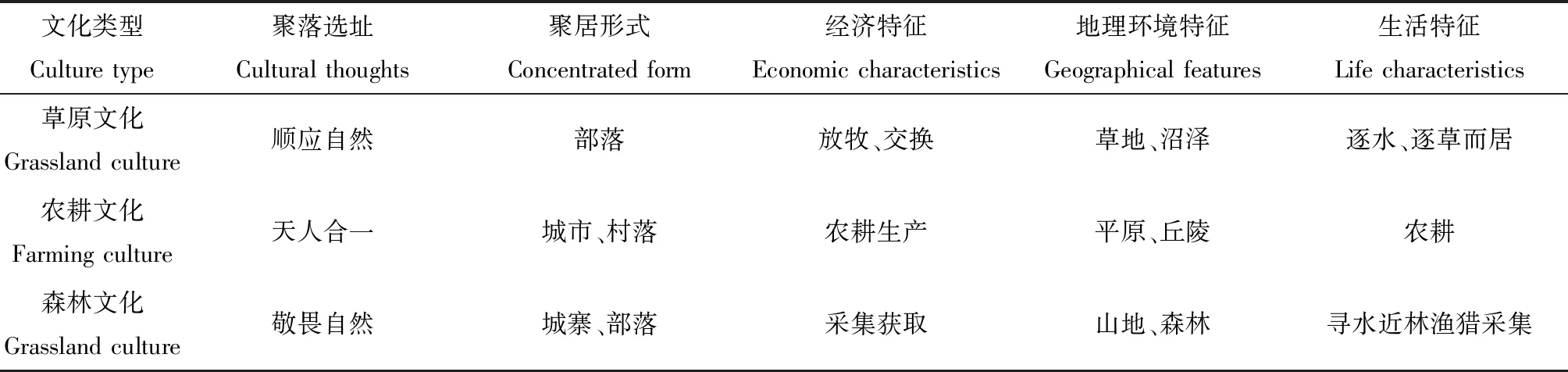

群族聚居生存空间作为文化的重要存在载体,文化对聚居生存空间的影响,受特定的民族语境、历史断面、地理气候、自然环境所限定.阎崇年在《森林帝国》中将森林文化要素概括为“地理、经济、文化、生活”四种要素[7],通过对草原文化、农耕文化与森林文化(以下称三元文化)的要素及其主要特征梳理,发现三元文化因其所处地域与自然环境的不同,其文化的内质也呈现出巨大的迥异(见表2),基于差异化“缘地策略”适应性形成自然与文化生态的理性交织[8],形成独具北方寒地特色的生态智慧,这种“敬畏自然”的生态智慧与汉民族古老的“天人合一”生态伦理观极为相通.

在结合实地走访调查后发现,赫图阿拉古城在选址与总体布局时,依山就势进行人居聚落建设,以“生态优先”的原则,构建顺应寒冷气候与山地地理环境特征的“缘地策略”,通过“亲水”、“择坡”、“择高”、“避风”、“避灾”、“占边”、“多维集约”、“整体协调”等方式[9],呈现出自然与文化生态的交织形态,充分彰显了自然环境与人居环境的和谐统一.在这种“敬畏自然”的建设思想指引下,赫图阿拉古城在理水时,充分利用地势地形、自然植物等自然特性,排蓄兼顾、化害为利,因地制宜地协调人与水的平衡关系,实现文化在生态治水空间上的特定转译.

表2 三元文化的内质要素及主要特征[7]Table 2 Internal elements and main features of trinity culture[7]

1.2 自然生态空间利用的智慧表达

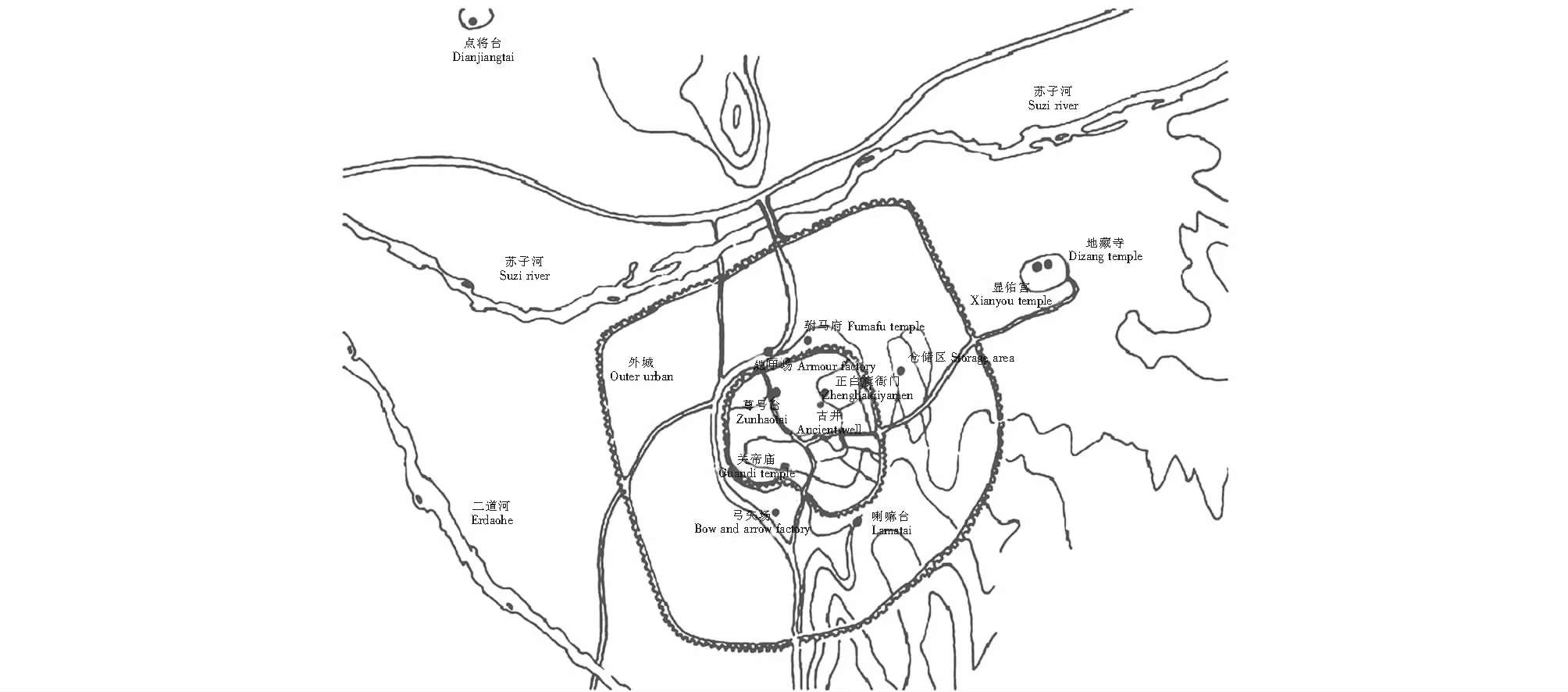

通过对赫图阿拉古城生产生活空间的大量调研发现,赫图阿拉古城自然地势自东南向西北逐渐降低,在空间上呈垂直行分布变化.赫图阿拉古城的先民们依据“定居—狩猎—种植—繁衍—防守”的聚居过程,充分利用自然地势地形,制定“缘地策略”进行建设发展.随着海拔高度的上升,在空间功能上形成河、泡塘、稻田、旱田、古城聚落、自然山林的逐级退避立体化分布特征.在总体空间布局上选择在低洼处种植水稻,缓坡处种植旱地作物,利用山林构建生态屏障,防风避寒等措施,体现了赫图阿拉古城在建设时,充分运用“敬畏自然”的生态智慧,考虑人与自然生态空间之间的平衡关系.通过对自然生态空间的多级利用,全面适应自然条件地约束与古城聚落的防御需求(见表3),是森林文化在对自然生态空间利用的智慧性表达.这种顺应自然运行规律智慧空间布局,为赫图阿拉古城生活空间的生态治水智慧提供了重要的生态基础和空间承接载体.

全民学习共享平台的典型学习形式 全民学习共享平台是提供给社会每个成员进行终身学习的路径。终身学习是包括正式学习和非正式学习的学习过程。

表3 赫图阿拉古城周边林区的自然生态空间要素垂直分布及主要特征Table 3 Vertical distribution of natural ecological spatial elements and main features in the forest area around the ancient town of Hetuala

2 赫图阿拉古城自然与人工和谐统一的生态治水智慧

赫图阿拉古城坐落于长白山余脉,是满清前期由山地城寨向平原型城市过度的典型代表[10].在浓厚的森林文化气息影响下,秉承对自然敬畏的生态治水思想,因天就势,趋利避害,形成了独具北方寒地适宜性的生态治水智慧.通过对赫图阿拉古城调研资料及森林文化在其中影响的研究与分析,梳理出赫图阿拉古城在宏观、中观和微观三个层次上的生态治水智慧.

2.1 森林文化与军事都城双重背景下的宏观防洪选址智慧

党的十八大以来,以习近平总书记为核心的党中央,把脱贫攻坚摆到了治国理政突出位置,打响了一场史无前例的脱贫攻坚战。江西省立足实际,坚持把扶贫开发纳入经济社会发展总体规划,作为民生工程和新农村建设重要任务,真抓实干,在深入推进精准扶贫精准脱贫各项任务中,通过党建+扶贫、产业精准扶贫、移民扶贫等创新模式,因地制宜推出一系列扶贫的新办法、新路子,帮助贫困地区群众摆脱贫困,走上一条脱贫致富的小康之路,成为老区扶贫新样板。

根据表1感官评分结果,工艺B>工艺A>工艺C,即蓝莓打浆添加果胶酶0.1 g/kg,添加白糖150 g/kg并添加酵母0.2 g/kg,经低温预发酵72 h后25℃主发酵30 d,过滤离心后添加偏重亚硫酸钾和果胶酶各0.2 g/kg,然后杀菌灌装成品酒。

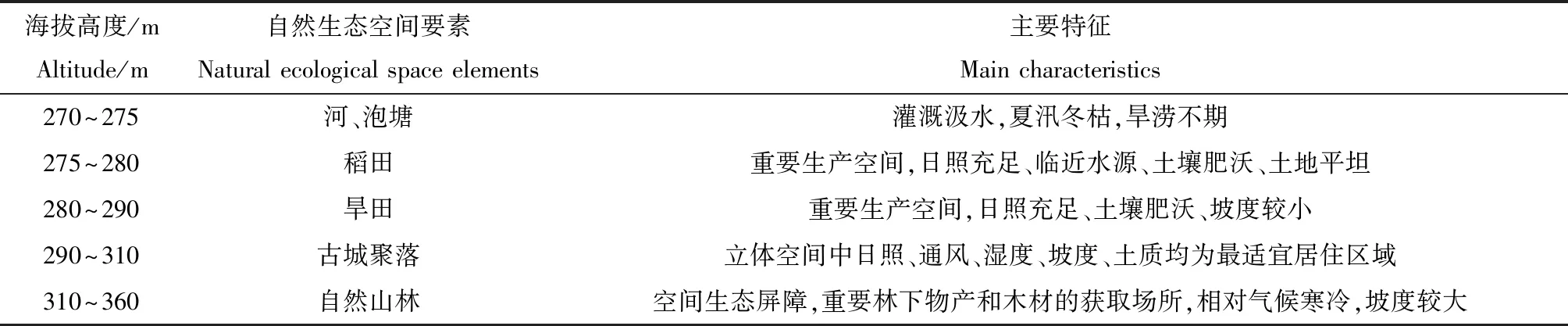

图1 赫图阿拉古城遗址[12]Fig.1 The ruins of the ancient city of Hetuala[12]

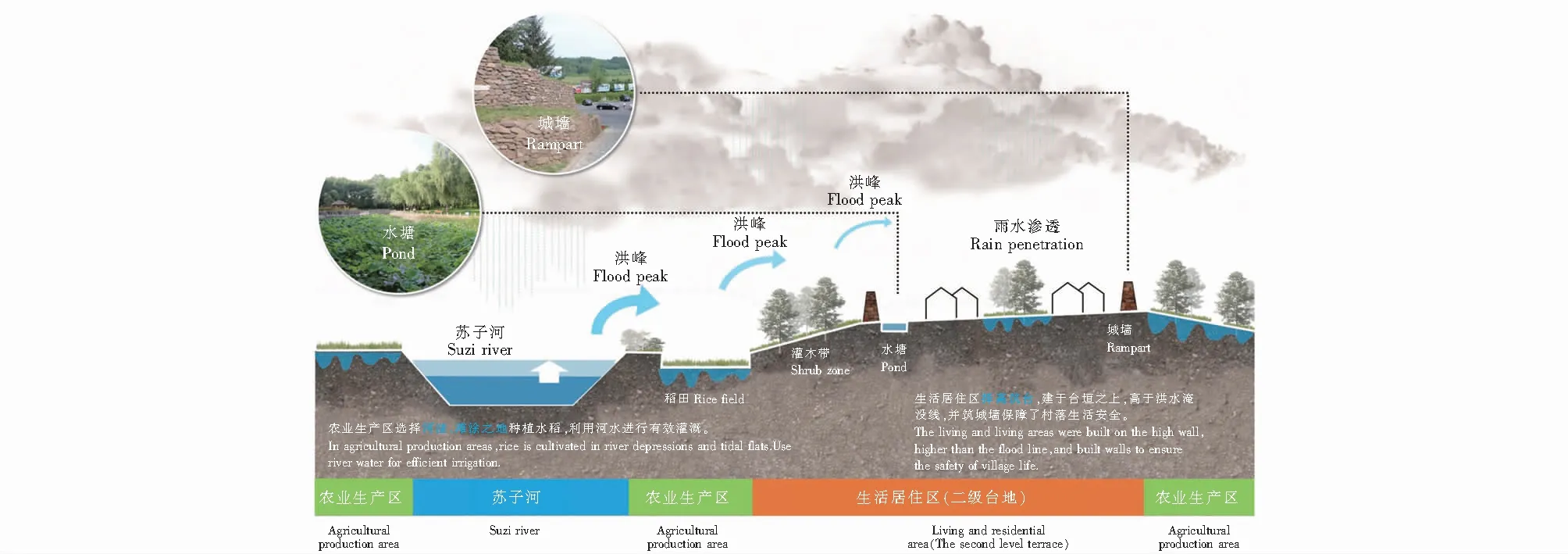

(2) 居高防灾,选址高于洪水淹没线. 从实地调研来看,赫图阿拉古城虽选址临近苏子河与二道河子,雨季大量降水极易引起河水暴涨,沿河区域极易遭到暴涨洪水的淹没侵害,危害城内居民生命和财产的安全/因此,赫图阿拉古城依山而建,选址于羊鼻子山向北伸延的一块马蹄形台地之上,整体高于洪水淹没线,从而保障了城内居住者的生命和财产的安全.并且赫图阿拉古城周围区域空间布置不同高度的土地分割成高低错落的田块,根据地势种植适宜农作物,进行多级护坡处理.因地制宜地降低坡向雨水径流的流速,以此缓解暴雨洪峰对水土的侵蚀,形成了利用农田和林木植被形成三级防洪加固体系,以达到保护水土和防洪避患的作用(见图2).这种山地林区建设的城寨,在兼顾都城军事防御的同时,又巧妙地规避洪水淹没的风险.

图2 古城理水剖面图Fig.2 Sectional view of the ancient town

(3) “知进退”,选址避开洪水行洪线(见图3). 赫图阿拉古城地处山地丘陵地区,土质松软稀薄,因冬季冻胀和季节性大量降水,极易形成山洪与泥石流灾害,俗称“牛忙水”.根据实地调研发现,赫图阿拉古城两侧为沿牛鼻山走向的下凹山谷,当雨季时降水形成地表径流沿山谷流向苏子河与二道河子.近年来,气候的变化导致极端暴雨天气多发,雨季多地爆发山洪灾,但赫图阿拉古城均未受到山洪的影响.几百年来赫图阿拉古城未受山洪水患影响,安然无恙,着实难能可贵.这些极具智慧的选址策略,不仅反映出森林文化在处理人与自然平衡关系时对自然的敬畏思想,也充分体现了赫图阿拉古城在防洪选址方面的科学性.

我国古代城市的生态治水智慧一直强调对自然的适应性[13],正如吴庆州先生在《中国古城防洪研究》中对我国古城防洪治水经验总结的“防、导、蓄、高、坚、护、管、迁”八条方略.我们根据实地调查发现,赫图阿拉古城整体地势较高,内城地势起伏较大,地表水极其稀少,外城地势平坦.通过对赫图阿拉古城地区的高程采集数据分析,古城由东南向西北逐渐降低,落差近15 m.由于地形的差异,导致赫图阿拉古城外城与内城的防洪治水模式不同,外城主要是以“导”为核心的冲沟排水防洪模式,内城则是“导、蓄兼顾”的防洪模式(见图4).

图3 行洪路线Fig.3 Flood route

2.2 因地制宜与存蓄兼顾的生态治水智慧

紫荆叶提取物对酪氨酸酶活性抑制作用的谱效关系研究…………………………………………………… 孙慧玲等(24):3340

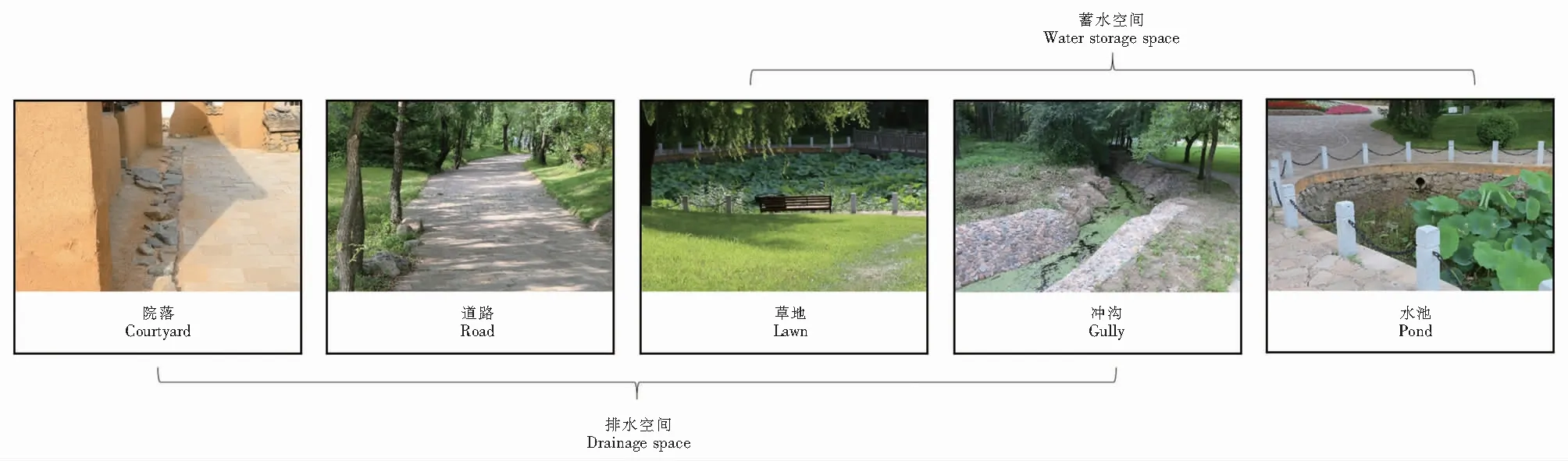

图4 排蓄空间载体Fig.4 Storage space carrier

赫图阿拉古城充分依托自然河流与地势条件进行选址建设.在解决古城内涝防洪问题时,从开始建设时变着眼于源头消解雨水洪泛,因川就势,构建了一套以自然河流、涝塘、冲沟为一体的自然防洪体系.这种防洪体系不仅充分适应自然空间的特征,同时极大地规避了雨季洪涝灾害对古城生活空间的破坏和春季干旱对古城生活的影响,通过增加生态涵养区的雨水涵养能力,很好地解决了古城旱涝两灾的水安全问题.

在我国古代有众多关于城市防洪的学说,如《管子·乘马》中就提出:“凡立国都,非于大山之下,必于广川之上,高毋近旱而水用足,下毋近水而沟防省.因天材,就地利,故城郭不必中规矩,道路不必中准绳”[11].可见,古人在规划建设城市时,都会因地制宜地利用自然地势高差,选择高处建城,不仅有利于抵御外敌入侵,还便于城市防洪避涝.赫图阿拉古城的自然地理位置适应于群雄四起、征战不息的古代战争年代军事防御需要.赫图阿拉古城在选址时充分尊重自然地势,因川就势,通过利用自然山势高差选择适宜建设城址,在森林文化下的影响下形成三大城市防洪选址策略智慧.

图5 赫图阿拉古城排蓄系统平面图Fig.5 Flan of the ancient town of Hetuala

(2) “因势利导,防蓄并用”:多级分散利用空间微地形.赫图阿拉古城的地表径流雨水通过街道排水和雨水自然汇集,分别汇集到东、西荷花池内.在旱季生产生活用水缺乏时,排涝体系转换角色,形成了三级分蓄体系,第一级为地表植被土壤涵养蓄水,第二级为冲沟蓄水(见图6),第三级为泡塘蓄水.当雨季来临时,当降雨量较小,降水会汇集到城内的低洼处,蓄存到西潭与东池两个具有景观作用的涝池当中;当雨量大,雨水超过两个涝池的承载量时,则会通过内城城墙的排水口排到城外的雨水冲沟中,流入城外的苏子河与二道河子中,从而保障内城的雨洪安全.

图6 冲沟蓄水模式Fig.6 Gully storage mode

赫图阿拉古城内道路多是利用自然山势修筑,《赫图阿拉城形态研究》中李向东分析原因是便于军事防御,但经调研发现,顺应山势走向的道路同时也便于春季冰雪融水的排泄.值得一提的是,古城内涝塘与冲沟全部为自然的低洼空间,古城在建设时保留了其原有的生态功能属性.这种极具生态化的排蓄模式,不仅能消解雨洪带来的冲击危害,也缓解了因人工建设带来的生态影响.从而形成极具智慧雨水蓄存模式(见图7),因川就势,导蓄兼顾,全面依附于自然重力做功.

图7 雨水排蓄原理图Fig.7 Schematic diagram of rainwater drainage storage

2.3 自然循环与物尽其用的院落理水智慧

赫图阿拉古城的微观治水智慧主要体现在对自然资源要素的合理和可持续性利用.在长期的生产生活中,赫图阿拉古城的居民面为应对寒冷气候和建设材料有限所带来的困难,古城的建设者因地制宜、就地取材,通过高可持续性的做法,来建造适宜的生活居住空间.在调研中我们发现,赫图阿拉城内尚保留一处清代中晚期典型的民居院落.在院落排水方面一些细节的处理上有很多巧妙之处,其低成本、低技术、易维护的营建策略,充分体现前人的生态治水智慧,主要有建筑屋面排水、建筑墙面防水和院落排水3个方面.

考虑1个单位标准差积极货币政策冲击产生的动态效应。基于研究需要,选取产品消费Ct、家庭新购买的耐用品Ht、耐用品部门就业非耐用品部门就业耐用品部门通胀(以耐用品部门环比价格指数计算而得)、非耐用品部门通胀(以非耐用品部门环比价格指数计算而得)、总产出Yt、通胀与就业Nt等9个变量的脉冲响应作为动态分析过程中关注的对象。具体的,图1给出了货币政策冲击对以上9个宏观变量的动态影响。

(1) 趋利避害,选址于河流汭位. 中国自古代起就推崇万物有灵的思想,并且认为大地是有生命的,而水就是大地的生命之源,而且润泽世间的万物.《管子·水地篇》中写道:“水者,地之血气,如筋脉之通流者也.”传统理水观认为选址首先就要看水.《堪舆泄秘》(清-汪志伊)中写道:“水抱边可寻地,水反边不可下.”赫图阿拉古城选址于苏子河与二道河子的“汭位”之上,当洪水来临时古城所在的河岸水流速度最弱,河岸不易受水流的侵蚀,而水中的泥沙因河水流速的不均匀,大多沉积在河岸凸起侧,土地肥沃.赫图阿拉古城在选址时,正是利用这一自然特点,选址于河流的汭位防洪患,近水肥沃之地作农耕.充分利用地形地貌,因地制宜地将生产生活与防洪避害完美结合(见图1).

图8 生产材料与防水(单位:mm)Fig.8 Production materials with waterproof (Unit:mm)

(2) 建筑墙面防水. 在外墙边缘散水部分铺设碎石或青砖防止雨水冲刷,有利于在缓解雨季房檐下落雨水对墙体基础的冲蚀,从而达到保护建筑墙面的作用.

(3) 院落排水. 院落排水智慧主要体现在“导”与“护”两个层面.“导”是将屋面下落的雨水汇集到墙基处,沿墙基础的散水沟流向院墙处的泄水洞排出院落外冲沟中.“护”是利用高门槛防止雨水倒灌屋内(见图9).

(1) 建筑屋面排水. 先铺一层藤条于檩条之上,再敷一层黄泥,最后沿着屋顶顺着屋顶铺一层乌拉草,乌拉草每两年一换.这种屋顶防水建造方法,不仅取料容易,更换简单,而且还兼具保暖性(见图8).

图9 院落理水模式Fig.9 Courtyard water management mode

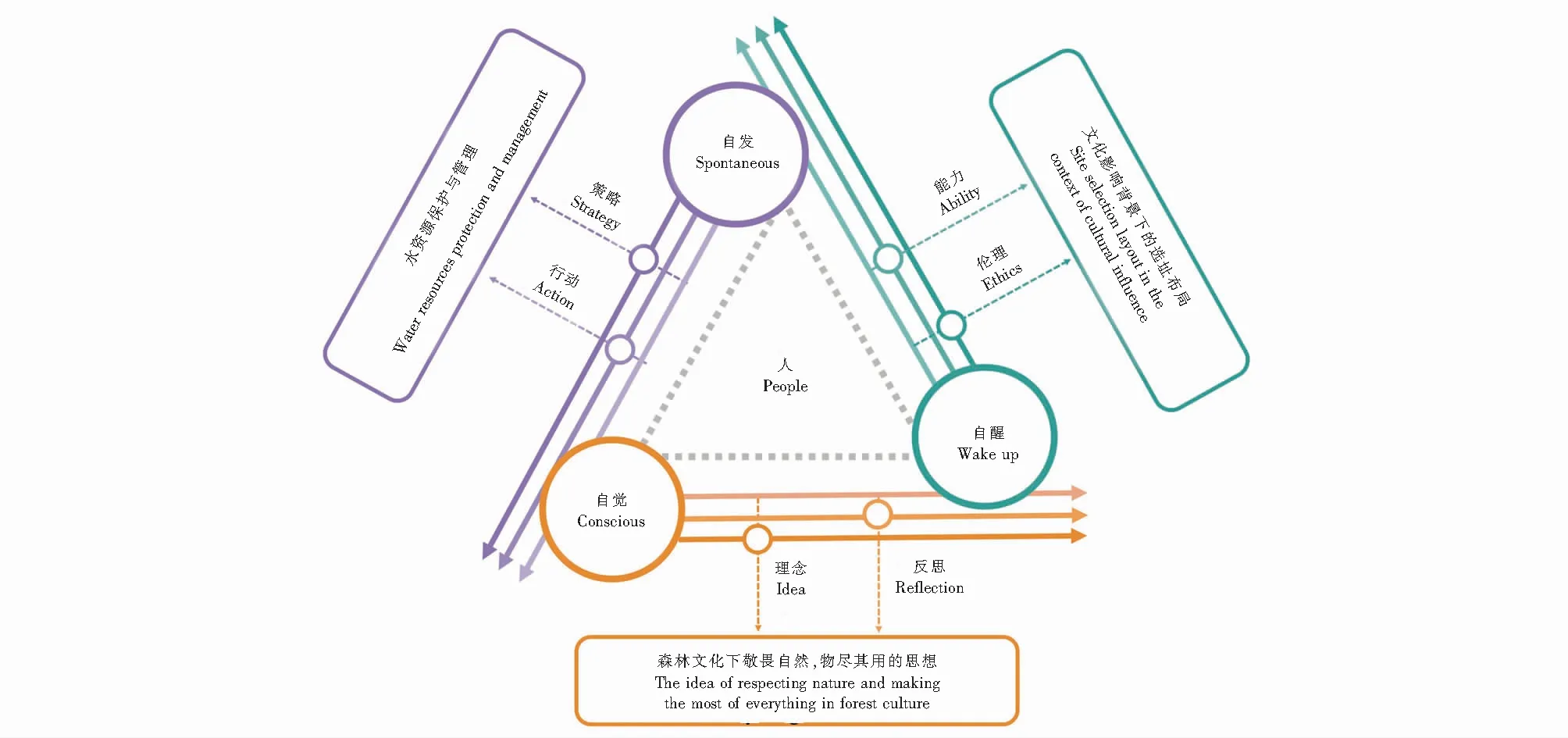

3 赫图阿拉古城生态治水智慧对当下海绵城市建设的实践启示

在当今快速城市化过程中,人居环境的可持续发展一直都是我们追寻的目标,如何平衡人水关系和谐发展一直是城市建设的重大难题[14].赫图阿拉古城的理水系统,将生产与生活方式融入了当地自然生态空间中,在顺应自然的基础上进行防洪避灾设计,在宏观、中观及微观3个层次上,充分展现了森林文化对自然敬畏的智慧思想.赫图阿拉古城作为寒冷地区生态治水智慧的智慧瑰宝,为当前我国海绵城市建设过程中出现的城市内涝防洪、生态修复和可持续发展等相关城市建设问题提供有益的借鉴和启示.

3.1 城市内涝防洪源头根治:建设开发“知进退”

(1) “因川就势,自然做功”:借用自然微地形实现重力做功的排水体系.赫图阿拉古城在地形适应条件下依附与重力做功进行雨水排泄,借用自然地势构建“院落(起点) — 纵向街道 — 横向街道 — 冲沟 — 池塘(终点)”的被动式与适应式地雨水排泄模式,实现了雨水的重力自流与土壤对雨水的吸纳涵养.这种利用空间微地形进行导水行洪的雨水排泄系统,充分将生产、生活空间融入到雨水排泄体系中的智慧做法,很好地来解决赫图阿拉古城雨季易涝的灾害问题,在山地林区土壤稀薄的地区极为适用(如图5).

近年来,由于城市快速而无需的开发,使得人与水空间的矛盾越发严重紧张.在全球气候变暖的大背景下,极端暴雨天气越发频繁,现代城市聚居空间面临着更为严峻的雨洪安全考验.2014年起,海绵城市成为国家行动,负担起保护水资源和防止洪涝的两大任务.我国以西方雨洪管理体系建设经验为基础的海绵城市建设,由于盲目照搬技术与方法,导致多数地区出现“水土不服”[15],城市内涝防洪问题仍然无法得到根治,危及居民生命及财产安全.

1.1 主要仪器 Y135型中药材粉碎机(天津泰斯特仪器有限公司);旋转蒸发器(上海亚荣生化仪器厂);立式压力蒸汽灭菌锅(上海博讯实业有限公司医疗设备厂);COOL SAFE95-15冷冻干燥机(Genen Company Limited);XTL-3B体视显微镜(重庆光学仪器厂)。

赫图阿拉古城在规划建设中合理利用自然山水资源,从建设开发源头“自发、自觉、自醒”地知进退,并从社会维度构建敬畏自然的雨洪抑灾机制.这种趋利避害的生态治水智慧告诉我们,在当今的海绵城市建设中,必须以因地制宜、尊重自然的原则,指导城市开发与建设,充分挖掘自然水系、沟渠、泡塘的排蓄功能.在解决寒地城市内涝防洪问题时,以充分考虑气候因素与自然本底条件,从源头进行雨洪灾害防治,合理的将人工排水系统与自然水体空间相结合,打造出自然与人工和谐统一的新型城市雨洪管理体系.赫图阿拉社会维度的灾害抑制机制见图10.

图10 赫图阿拉社会维度的灾害抑制机制Fig.10 Mechanisms of disaster suppression of the social dimension in Hetuala

3.2 因地制宜地进行生态化的雨洪治理:转变治水观念

赫图阿拉古城在生态维护方面极具智慧性,冲沟与涝塘是古城里重要的水体排蓄空间,降雨产生的地表径流冲刷地表,会将污染物裹挟进冲沟和涝塘中,雨污极易形成点源和面源污染,但冲沟与涝塘中生长着的蒲草和荷花等种类众多的水生植物能有效地起到净化水体空间作用.

近代开始,我国的城市建设大量应用人工排水管网等水利设施排泄雨水,试图通过人工水利设施和排水系统来解决城市洪涝灾害,结果导致众多消纳与降解水体污染的自然空间消失.虽然这种方法小有成效,但同时也带来了严重的生态环境问题.因此,在当今的海绵城市建设中,应借鉴赫图阿拉古城中人工设施与自然空间得混合建设模式,通过恢复自然水系、软化自然蓄水空间,恢复治水空间的生态平衡,充分利用自然的新陈代谢功能,将水体污染消纳降解,从而逐步解决城市发展中多年积存下来的生态破坏问题,并因地制宜地转变治水观念,恢复原有的自然水系与水体存蓄空间,进行生态净化功能恢复,从而减轻城市管网的排泄压力.这些因地制宜的生态化措施,在解决当前寒地城市海绵城市基础设施冬季冻胀问题方面,提供了良好的解决思路与方法.

3.3 雨洪管理建设技术的可持续性发展:自然循环与物尽其用

赫图阿拉古城在雨洪设施建设时,充分遵循自然循环和物尽其用的原则.从谷坊式冲沟的建设到院落与建筑的排水,均就地取材,以最廉价和最易获取的本地材料进行建设,凸显其低技术、低维护度、高可持续性的技术特征,这与当前高度工程化的海绵城市基础设施建设截然相反.

就即便是老天爷也不懂。不然怎么会让王爷43岁就生病做手术伤元气,不得不离开他辛苦得来的正式工作,病退在家呢!

当前海绵城市建设人工工程度高,在进行建设与维护时,建设材料的获取极其不便,并且人工设施的冬季冻胀问题又难以解决,需要投入的资金数量也极为庞大.我国寒冷地区的城市经济较为落后,地方政府难以支付巨量的海绵城市建设费用,从而使得海绵城市建设步履维艰.因此,在当下的城市海绵城市建设中,应提倡减少人工设施建设,增加自然水绿空间,因地制宜地选取本土化的智慧做法,如谷坊式的冲沟等.在建设选材时,应充分选择本土化的建设材料,节约建设成本.只有这样,才能实现城市雨水管理的可持续性发展,进而实现城市更健康的可持续发展.

“形制奇妙、气势恢宏”是皇城相府给人的第一印象。一座土黄色城堡式的宅院被高大的城墙包围着,依山就势,枕山靠水,占地面积如此之大,给人以强烈的视觉冲击和震撼。如此规模庞大的建筑群,历经战火和岁月的摧残,完整地保留下来,其本身就是一个奇迹。建筑的规模形制古朴粗犷、浑厚坚固,给人以奇特宏伟的神秘之感,加之典雅别致的砖雕、木雕、石雕艺术装饰和大量皇家御赐牌匾、物件、门楼、牌坊、景观小品,具有很高的文化品位。站在长1700余米、高12米的城墙上俯瞰,皇城相府的全貌尽收眼底。

4 结论与讨论

从古至今,水一直都是人类发展的重要命脉,也是一个城市发展持续的基础,古人在城市选址过程中都以水源作为优先考虑因素.从四川都江堰水利工程、江西赣州福寿沟,再到北京北海团城和紫禁城等雨洪防御体系[16],我国古城的建设与发展一直在不断努力探索适合自身发展的生态治水智慧.这些成功的案例,都科学地解决了城—水之间的矛盾关系,通过因地制宜、趋利避害的方法与原则,成功实现了生活空间的防洪避灾,同时也创造了无数的智慧奇迹.当前,我国快速城市化遗留下来的城市水环境与水安全问题日益加重,技术高超的人工水系统看似强大,实则脆弱不堪.在大量人力物力的投入后,洪涝灾害反而愈演愈烈.究其根源在于,城市雨洪管理缺乏生态韧性是最重要的根源所在.严峻的现实迫使我们认识到,新时代的城市雨洪管理体系建设应积极向历经千百年的古城理水智慧学习,而如何将传统生态治水智慧推陈出新、与时俱进,应用到未来的科学研究和城市建设当中,将对当下海绵城市的生态化与可持续性建设具有不可估量的实践作用.