经济转型与冲击:复合增长模型的理论机制

王 叶 ,申 萌

(1.北京师范大学 经济与工商管理学院,北京 100875;2.首都经济贸易大学 经济学院,北京 100070)

一、问题提出与文献综述

当前,中国经济正处于由高速增长阶段转向高质量发展的关键阶段,处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。在该时期内,经济增速和资本形成率显著下滑。国内生产总值增速从10%以上降到7%以下,资本形成率则从2010年的48%下降到2017年的44.4%。另一方面,全国创新氛围高涨,创新投入显著上升,“新经济”行业(1)“新经济”在2016年十二届全国人大四次会议上政府工作报告首次提及,指具有新产业、新业态、新商业模式的行业。得到快速发展。具体来看,2010到2017年间,全国规模以上工业企业研发(R&D)投入的年复合增长率达到17.1%,远超经济增长率;私营部门规模以上工业企业研发投入增长尤为显著,年复合增长率达到29.8%(2)笔者根据《中国统计年鉴》数据计算而得。。高技术产业利润率有所上升,由2005年的4.19%逐渐上升至2017年的7.09%,创新能力提升明显(3)笔者根据《中国高技术产业统计年鉴》计算而得。。传统的新古典增长和内生增长模型都无法单独解释中国的经济增长模式转变,前者适合解释以投资为核心增长动力的高速增长阶段,而后者适合解释高质量增长阶段。结合内生增长模型和索罗模型的复合增长模型对理解增长动力转换是有益的。从产业结构变化的角度,本文将创建新的复合增长模型(4)复合增长模型指的是将新古典增长模型和内生增长模型相结合的模型。,以模拟攻关期的经济变化。

产业结构在攻关期内出现了两个方面的变化。首先,新兴行业发展迅速,传统行业占比下降,经济结构优化[1]。图1显示了这种变化,全国创新指数和新一代信息技术与服务业创新指数增长迅速,其中全国创新指数在考察期内增长67倍。高新技术产业利润率在金融危机前后出现短暂下降后,恢复了持续增长的态势。然而,钢铁、煤炭等资源、能源密集型传统行业出现产能过剩。尤其在攻关期内,资本形成率出现了下降现象。其次,新兴行业的产业结构趋向集中。互联网百强企业的业务总收入由2012年的2 000亿元迅速增长至2017年的1.72万亿元(5)数据来源于《2018年中国互联网企业100强发展报告》,由中国互联网协会、工业和信息化部信息中心联合发布。,排在前五名的企业营收总和超过百强总营收的 50%,而前 20名的企业营收总和占总体比重高达80%,行业集中度明显升高。2017年,互联网百强企业营业利润总额为2 707.11亿元,比2016年增长82.6%,其中排在前两名的阿里巴巴和腾讯营业利润占到总体的60%。王贵东(2017)利用中国制造业规模以上非上市企业数据,也发现中国创新引致垄断的证据[2]。

熊彼特理论有助于解释新兴行业产业结构集中现象。熊彼特指出,创新来自于垄断行业而非完全竞争行业(6)熊彼特的相关原文如下:“As soon as we inquire into the individual items in which progress was most conspicuous, the trail leads not to the doors of those firms that work under conditions of comparatively free competition but precisely to the doors of the large concerns—which, as in the case of agricultural machinery, also account for much of the progress in the competitive sector—and a shocking suspicion dawns upon us that big business may have had more to do with creating that standard of life than keeping it down.”[3]。阿西莫格鲁和曹(Acemoglu & Cao,2015)研究发现垄断企业更倾向于增加创新投入[4]。熊彼特的这一思想诠释了中国经济转型过程中以互联网为代表的新兴行业的产业结构集中现象。博德利和波蒂尔(Beaudry & Portier,2006)证实技术进步造成经济长期波动,并发现股票价格中所蕴涵的技术进步信息可以解释大约50%的经济波动[5]。杨武和杨淼(2016)则证实中国经济增长由创新驱动,且具有一定周期性[6]。这一思想有利于解释中国经济在转型过程中所呈现的周期性特征。然而,阿洪等(Aghion et al., 2013)指出现代熊彼特主义增长模型(Schumpeterian growth model)本质上退化成了一个AK模型,不具备转移动态(transitivity state),也不存在经济转型[7]。因此,将索罗模型和熊彼特主义内生增长模型相结合,不仅有益于解释中国经济增长方式转变过程,在理论上也更符合熊彼特的原意。

传统上,“投资驱动”的新古典模型和“创新驱动”的内生增长模型被看作两个对立的阵营[8-9]。松山(Matsuyama,1999、2001)[10-11]率先尝试将两类模型归置在一起,凯姆(Kim,2015)[12]也做了相关尝试,但由于技术原因,相关研究仍相对匮乏。本文拟利用行业创新成本的不同,将行业划分为创新成功的新兴行业和失败的传统行业,实现索罗模型和熊彼特主义内生增长模型的结合,从而创建新的复合增长模型。在经济增长初期,资本相对稀缺,利率较高,创新投入很难得到满足,经济发展由传统行业投资拉动。随着经济的发展,经济规模的上升使得通过创新垄断微小细分市场变得有利可图,新兴行业出现,经济逐渐过渡到熊彼特内生增长阶段。

复合增长模型的经济增长路径存在分歧点(bifurcation),增长路径从索罗阶段向熊彼特阶段的跃迁将造成经济冲击。利用增长路径分歧分析经济周期的研究并不少见,如巴内特(Barnett,2013)[13]、达阿尔比斯等(D’Albis et al.,2014)[14]、班比等(Bambi et al.,2014)[15]利用该技术实现了熊彼特主义的波浪式经济增长的模拟。从索罗阶段向熊彼特主义跃迁时,处于完全竞争市场状态的行业被具有更高技术水平的垄断企业所淘汰,导致产出下降,即“清洗效应”。在此阶段,经济增速下滑,资本形成率下降。同时,新兴部门出现,产业结构集中,增长逐渐转向创新驱动。模型路径跃迁后的的近期表现与中国转型攻关期所面临的经济现象基本相符。

本文余下部分安排如下:第二部分提供模型的微观基础,定义新兴行业;第三部分探讨经济增长路径跃迁过程中所出现的市场结构变化;第四部分探讨转型对经济增长的近期冲击和长期累积效应;第五部分论述政府政策影响;最后得出主要研究结论。

二、创新的微观基础

(一) 模型背景

最终品是同质的,既可用于消费又可用于储蓄,生产函数如下所示:

(1)

其中,Kt为社会资本,并在一期内完全折旧,所以Kt+1=It,It为全社会对资本的投资额。生产函数引入资本K,是本文模型与熊彼特主义内生增长模型在假设上的主要区别。 中间品部门i在0到1连续,Mt(i)代表中间品i在时期t的使用数量,At(i)为中间品i的技术水平。中间品生产需要投入1单位最终品。在此将最终品的价格标准化为1。

模型在典型的新古典世代交替模型(OLG)框架下展开。居民生活分为两期,年轻期无弹性地供给1单位劳动力,老年期丧失劳动能力而依靠年轻期留下的储蓄生活,年轻居民的数量为L并以n的增长率增长。典型居民效用函数对数可分:

Ut=lnC1t+ρlnC2t+1

(2)

其中,ρ代表时间偏好,C1t代表年轻期的消费,C2t则代表老年期的消费。在此以OLG模型为背景,有利于保持模型的可塑性。

(二)创新融资与新兴行业

在本文模型中,从索罗阶段向内生增长阶段过渡的关键在于新兴行业的出现。任一中间品行业i有两种可能的状态。第一,完全竞争状态。如果在上一期没有企业研发成功,本期没有唯一的技术领先企业。假设同质企业在价格上展开竞争,即伯川德竞争(Bertrand competition),此时竞争结果与完全竞争结果相同。第二,垄断状态。如果中间品生产者在上一期成功研发,他将在本期拥有优于其潜在竞争者的技术,即技术领先企业。下游行业将选择高质量中间品(7)此处存在一个附加假设,技术领先企业的技术差异足够大,足以抵消垄断价格上升所提升的成本。,此中间品行业垄断,那么这个行业被定义为新兴行业。

中间品行业企业在质量上展开竞争,与熊彼特内生增长模型一致。每一次技术成功研发将推动技术增进z的比例,即:

At+1(i)=(1+z)At(i)

(3)

新兴行业的出现需要创新投入。2017年,互联网百强企业的研发投入总和为1 060.1亿元,比2016年增长41.4%,平均研发强度达到9.6%,比全国研发经费投入强度高出7.48%;企业拥有专利数超过2.2万项,其中发明专利数量超过1.3万项(8)数据来源于《2018年中国互联网企业100强发展报告》,由中国互联网协会、工业和信息化部信息中心联合发布。。

在本文模型中,创新成功需要δt(i)单位的最终品作为创新投入。因为假设在本期进行创新投入,下一期才能获得垄断收益,所以只有年轻人会选择投资。创新投入需要公开募集,若能成功募集资金则能够创新成功,否则失败。众筹市场是完美的,不存在风险或信息不对称。居民通过投资企业创新投入获得未来相应份额的垄断利润。

根据生产函数式(1),中间品的反需求函数为:

(4)

如果行业中存在技术领先企业,假设技术进步的程度足够大,以至于企业可以垄断定价,即Pt(i)=1/β。垄断市场状态的创新企业的利润为:

(5)

行业间的创新投入回报率并不相同,利润水平越高且所需投入资金低的行业回报率就越高。对于整个经济体,行业被分成了两个部分:由于创新回报率过低而未能获得充足创新投入的传统行业、研发成功的新兴行业。传统行业完全竞争,而新兴行业垄断。

(三) 居民投资与新兴市场出现

一个行业是否能够成为新兴行业,取决于企业融资时居民的投资意愿。因此,下面分析居民投资意愿。经过整理,居民的消费约束可以表达为:

(6)

对于居民而言,一生消费的折现值不超过一生收入的折现值。当期的最终品被生产之后,除一部分供老年人消费外,其他由年轻人支配。年轻人的收入存在如下三种使用途径:第一,当期消费;第二,投资于资本,并在下一期获得利息收入供老年期消费;第三,投资于创新投入,并在下一期获得垄断利润供老年期消费。可以想见,如果创新投入回报率低于利息率,那么该行业将无法获得投资,并最终无法创新。

最大化效用函数式(2),可得到关于年轻期消费的一阶条件:

(7)

年轻期将消费掉1/(1+ρ)部分的一生收入,这与传统的世代交替模型结果一致;而与传统模型不一致的是,收入还包括了创新投入收益所得xt。

只有当创新投入收益率高于利息率时,居民才会选择投资,且投资额为规定的最大限度δt(i),否则投资额为0。该一阶条件决定了创新成功的充分条件,即企业能够提供的创新投入回报率高于资本投资利息率。当这一条件成立时,该行业将出现垄断创新企业,技术水平提高;否则将保持完全竞争状态,技术水平维持现状。对于任意一个中间品行业,企业价值可以表达如下:

(8)

根据一阶条件,有引理1。

引理1:企业价值为正的行业,即πt+1(i)/rt(i)≥δt(i),将创新成功并产生技术进步。

引理1揭示了创新的条件。创新成功与利润、利息率和创新投入大小三个因素有关。根据企业利润的表达式,对于所有行业,社会资本Kt的积累都有利于转型成功。社会资本的增加意味着更大的经济规模,只有当经济规模达到一定程度时,垄断一个细分行业才有利可图。利息率的大小取决于宏观经济运行情况,具体取决于社会资本的边际回报率。创新投入是企业的固定成本,对资金需求越大则越难以成功。

三、经济转型下的宏观经济运行

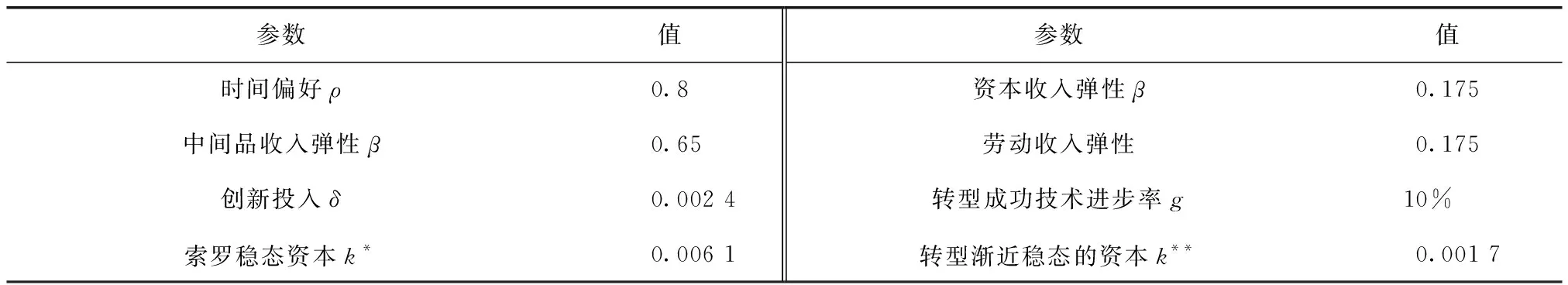

(一)一般均衡

市场的一般均衡定义如下:第一,最终品为完全竞争市场,最终品、劳动力、资本和中间品出清;第二,居民将利息率和新兴行业利润视为给定,以此决定储蓄及各中间品行业的创新投资额;第三,创新投入出清,即对于不能充分筹集资金的行业创新投入为0,充分筹集资金的行业恰好筹集δt(i)的最终品,不能超额筹集。

按照上述定义,社会总产出为所有中间品行业贡献的加总:

(9)

工资水平由劳动的边际产出决定。根据生产函数,全社会的工资水平可表示为:

(10)

利息率由资本的边际产出决定:

(11)

经济体中存在两类中间品行业:创新成功并形成垄断的行业、创新失败并形成完全竞争的行业。这两类行业的技术水平共同决定了经济体的全要素生产率At,表达如下:

(12)

值得注意的是,由于β<1,从静态的角度看,与一个同等技术水平的完全竞争行业相比,垄断行业对全要素生产率的贡献更低。正如熊彼特(1942)[3]所提到的,垄断会造成价格的上升和产出的下降。然而,也正如他所批判的,这一论断只能在静态的情形下正确。当时间因素被考虑以后,垄断企业生产更高质量的产品,技术进步将在长期弥补垄断的效率损失。

(二)市场结构变化

转型过程中,市场结构将发生三个方面的变化。第一,新兴行业总产出占比提升,这一变化来自经济转型的定义。第二,市场结构趋向集中,市场平均加成率上升。由于新兴行业中的企业技术领先,市场垄断,从而提升了市场集中度。市场平均加成率上升,意味着商品价格将有所提升。第三,增加值率上升,增加值率即增加值占总产出的比重,向来被视为检验增长质量的指标[16]。

新兴行业总产出占比上升。根据新兴行业的定义,该行业应在t-1期成功融资,并在t期形成垄断。在t期,所有新兴行业的产值为:

(13)

相应的,传统行业定义如下:

(14)

以新兴行业产值占总产值的比例来定义经济的产业结构。产业结构指数为:

(15)

产业结构集中。参考德·洛克尔和艾克豪特(De loecker & Eeckhout,2017)[17],价格加成率一般被视为衡量产业集中度的指标之一。行业越垄断,企业的定价能力越强,加成率越高。按照加成率的定义,行业i的加成率为价格与边际成本的比值,因为中间品行业的边际成本为1,所以加成率即Pt(i)。因此,市场平均加成率定义为:

(16)

(17)

因此,国内生产总值占总产值的比重,即增加值率可以表达为:

(18)

市场的增加值率与企业的盈利能力有关,企业的创新程度越高,盈利能力越强,从而增加值率越高。增加值率的上升也就意味着中间品占比的下降,意味着生产过程更加节约、绿色,和中国“资源节约、环境友好”的绿色发展理念相契合。

(19)

从式(19)可以看出,经济转型开始后,一方面,产业结构指数q上升,资本积累将随之下降;另一方面,经济转型需要更多的创新投入,一部分储蓄被用于创新投入,资本积累将进一步下降。当然,资本的下降是有限度的,否则利息率的增加将导致创新无法产生。

四、转型的近期冲击与累积效应

根据总产出表达式,产出增长率gt+1=(Yt+1-Yt)/Yt可表达如下:

(20)

在经济转型的过程中,即运行轨迹从索罗状态跃迁至熊彼特内生增长时,经济增长率会受到向上和向下两个方向的影响。产生正向影响的是创新。负面影响的来源有两个:其一是被熊彼特主义广泛探讨的清洗效应(cleansing effect),在本文模型中体现在市场结构变化对产出的影响;其二是生产性资本的损失,由于创新需要创新投入,作为沉没成本的创新投入本身并不是生产要素,将原本用于生产性资本积累的居民储蓄用在创新投入上,会造成生产性资本的损失,从而对经济增长产生冲击。本文将证明,两个方面的负面冲击只维持一期,故而远期表现为正向影响(12)由于OLG本身属于长期模型,根据资本完全折旧一期的时间,大致一期在10~20年。为了避免语义上的混淆,本文采用近期而非习惯的短期表述。。

(一)转型的累积效应

(21)

由于创新对市场结构和生产资本的负面影响在长期被释放,累积效应表现为对技术进步的正向影响,从而转型对经济增长的长期影响为正。

(二) 数值模拟

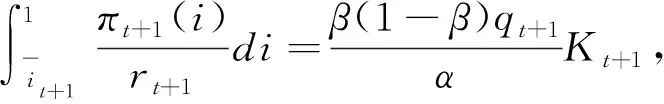

为了更直观地反映转型的经济影响,对模型进行数值模拟(参数校准见表1)。时间偏好为0.8,对应的索罗状态下的储蓄率约为44.4%。利用世界投入产出数据库(WIOD)提供的数据(13)WIOD数据库提供了中国35个行业1995—2014年的数据,包括增加值和产值数据。中国增加值率不断下降,并逼近0.35,据此将增加值率校准为0.35。具体可参见于春海和常海龙(2015)[16]。,中国全部行业平均增加值率收敛至0.35左右,校准β=0.65以匹配该数值。宋等人(Song et al., 2011)认为资本收入占增加值比约为50%[18],故而本文将α设定为0.35×0.5=0.175。转型后,人均有效劳动技术水平增速g为10%,对应全要素生产率增速略低于5%。在相关参数的定义下,索罗稳态的人均有效劳动资本k*为0.006 1。

表1 关键参数校准情况

假设所有行业的创新投入和初始技术水平都相同,均为0.002 4,占到索罗稳态资本存量的39.67%。转型后,渐近稳态的人均有效劳动资本k**为0.001 7,相比于索罗稳态有所下降;技术进步和储蓄率的下降共同造成转型后人均有效劳动资本的下降。除了对经济转型进行考察外,后文还将对企业所得税20%的情形进行模拟,以作为模型的敏感性分析。

由于是资本一期折旧的长期模型,故而每一期的变化幅度比较大。由图2的模拟结果可以看出,正如一般的索罗模型那样,不转型情形的经济增速将最终下降至0。事实上,模型在第3期已积累足够的资本,并达到转型条件。正如模型中的近期效应所预测的,产出增长率在转型后的一期出现下滑。相比不转型的索罗态,下降幅度达到了-32.96%,但这一负向冲击仅维持了一期。在转型后的第二期,产出增长率就高出不转型的索罗态。由于转型后渐近稳态的原因,长期产出增长率与索罗态的差略高于10%。尽管增长率所受负面影响只维持一期,但转型对总产出水平的负面影响持续时间更长,直到转型后的第8期,产出水平才超过不转型的索罗态。

市场的平均加成率水平(Markup)从1跳跃至1.538的水平。增加值率(VAR)的变化情况类似,也存在转型后跳升的过程,从0.35增至0.577 5的水平。正是由于增加值率的跳升,国内生产总值(GDP)并没有受到显著的负面影响,反而有所上升。然而,国内生产总值的上升以工资水平(Wage)的下降和垄断作为代价。工资下降水平与产出所受冲击水平相当,均为-32.96%,利润水平(Profit)则从0跳升至产出的22.75%。

根据理论模型,工资的下降和利润的上升共同降低了居民储蓄率。社会储蓄率(Savingrate)从0.44的水平下降到0.24左右。储蓄率的下降和创新成本共同造成转型后资本(Capital)的减少,从而导致资本所受冲击的幅度最大,维持时间最长。

五、企业税率与供给侧改革

转型在长期促进经济增长,但近期产出增长率下降,而且工资水平和资本形成率下降,垄断程度也随之上升。此时,政府有采取干预措施的动机。然而,在转型期,意在抚平经济周期的政策会推迟经济转型的时间,降低转型效果。政府需要在短期和长期间进行权衡。

(一)供给侧结构性改革的影响

此时,补贴后的利息率为:

(22)

(23)

在现实中,对创新企业的费用摊派或其他造成创新所得损失的政策影响,与税收的影响方向是一致的。 《中共中央 国务院关于营造企业家健康成长环境弘扬优秀企业家精神更好发挥企业家作用的意见》中提到,依法保护企业家财产权和创新权益,并指明“营造企业家健康成长环境,弘扬优秀企业家精神,更好发挥企业家作用,对深化供给侧结构性改革、激发市场活力、实现经济社会持续健康发展具有重要意义(14)参见国务院网站(http://www.gov.cn/gongbao/content/2017/content_5230263.htm)。。”

(二) 企业税影响敏感性分析

下面模拟了20%企业所得税情形下各经济变量所受的影响(如图3所示)。在企业所得税为0的情况下,经济在第3期转型。征收20%企业所得税后,垄断所得下降,对资本收益的补贴又增加了资本利息率,达成转型条件更加困难,转型时期被推迟到了第6期。企业利润的下降迫使年轻人增加储蓄以保证老年期的消费,税后储蓄率下降幅度有所收窄,经济冲击减小。正如模型所预测的,转型的推迟降低了产出在短时间内受冲击的程度,但长期来看,企业利润、产出水平、国内生产总值、资本水平和工资水平等指标都显著低于无所得税的情形。

本文同时对对其他税率情形进行了敏感性分析(见表2)。税率越高,转型时期越延后。延后转型期的资本存量更高,对生产资本转移的承受能力更强,从而近期冲击影响越小。在税率比较低时,转型时期对税率提升的反应并不敏感,而冲击影响却有较大幅度的下降。在本文的参数设置下,5%的税率并没有推迟转型时期,冲击影响却减少了1.59%。然而,随着税率水平的上升,税收对转型的推迟作用越明显,但冲击影响幅度却越来越不敏感。当税率达到24%时,即便达到索罗阶段的稳态,企业创新所获得的利润率仍低于资本利息率,经济最终无法成功转型。

表2 税率影响的敏感性变化

政府对税率的选择是对长期和短期经济增速的选择。事实上,从帕累托有效的角度来讲,在现在的模型参数设定下,零税率是最优选择。这是因为,转型并没有使任何一期的国内生产总值下降,即所有世代的国民收入都因为转型而提升。而且,对转型期周期的干预可能存在极端风险,导致转型被无限期推迟,永远不会发生,最终陷入中等收入陷阱。

六、主要研究结论

本文将熊彼特关于创新引致垄断的论断引入假设,建立了融合新古典增长模型和熊彼特主义内生增长模型的复合增长模型。在模型中,状态变量存在多重路径,经济体达到相应条件后在路径间跃迁并实现转型。在经济增长的初期阶段,资本利息率高于创新投入回报率,大规模的创新行为不会发生。随着投资拉动经济增长,资本利息率出现下降,而经济规模的扩大使得创新投入有利可图,经济步入创新驱动阶段。在此模型框架下,当大规模的创新行为发生时,资本从传统行业向新兴行业转移的创造性破坏效应,以及市场组织结构趋向集中造成的效率损失,造成经济增长步入下滑轨道。在更长的时期里,创新对经济的促进作用才会凸显,增速高于不转型情形。

尽管本文模型基于熊彼特增长模型,但由于索罗阶段的引入,所得结论与传统熊彼特主义内生增长模型有很大差别。在保留创新引致垄断等理论判断的前提下,本文模型至少在两个方面更符合熊彼特的原旨:第一,大规模创新后,由于经济结构的变化,会出现经济长周期。模型中的经济结构指的是,处于索罗增长阶段的传统行业占比减少,而处于内生增长的新兴行业比例增加。在这个周期中,技术进步速度提升、产品质量提高,中间品占比下降、增加值率上升,固定资产投资速度下降、创新投入增速上升,经济增速显著下滑。这些特征与中国正在经历的经济周期有较强相似度。第二,经济增长不存在稳态。当一部分行业投资回报率超过市场利息率后,创新持续发生,行业规模持续增加,而另一部分的行业技术进步没有发生,从而导致经济结构持续变化,经济体不具有稳态。按照熊彼特的理论,经济增长是波段增长(wave-like growth),并不具有稳态。

理论模型预测,经济增长初期处于索罗阶段,随着资本回报率的下降和创新垄断收入的提高,经济完成从索罗阶段向熊彼特内生增长阶段的转变。在增长方式转变后,经济将更依赖创新引发的技术进步,新兴行业占经济比重逐步增大。创新投入迅速增加,表现出结构突变的特征。新兴行业产业结构趋向垄断,实际中将以兼并重组方式实现。整体增加值率上升,每单位国内生产总值所需中间品投入下降,经济增长更可持续。理论预测与中国经济现实情况基本相符。

“破茧成蝶都有伤痛”,经济转型不是一蹴而就的。在转换增长动力的攻关期,经济增长阶段转换会造成转型冲击。原有增长动力减弱,新的增长动力尚在孕育和形成之中。在经济转型过程中,经济周期是对无效率企业的清洗过程,政府无需干预。意在熨平经济周期的政策也将推迟转型,甚至可能导致转型永远不会产生。供给侧改革是推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革的主线。根据本文模型,资本投资回报率下降和创新投入回报率上升是经济转型的内在原因。在供给侧改革过程中,中国政府要减少无效资本的投资回报,淘汰僵尸企业和落后产能;要提高创新带来的垄断利润,促进有盈利前景的企业兼并重组。从实践来看,中国的供给侧改革正在向这两个方面迈进。