桃和梨的故事:中印文化交流的一个侧面

中印文化的交流,不仅包括精神方面的内容,也有物质方面的很多东西。

《大唐西域记》的卷四,讲古代的北印度,其中提到一个名叫“至那仆底”的国家:

至那仆底国,周二千余里。国大都城周十四五里。稼穑滋茂,果木稀疏。编户安业,国用丰赡。气序温暑,风俗怯弱。学综真俗,信兼邪正。伽蓝十所,天祠八所。

至那仆底国在什么地方,不是很清楚。根据《大唐西域记》和《大慈恩寺三藏法师传》中记载的玄奘的行程做推断,大概应该在今天印度旁遮普邦的境内。但这里最引人注意的,不是至那仆底国的地理位置,而是“至那仆底”这个名字。“至那仆底”一名,前一部分是“至那”。“至那”是梵语Cīna的音译。印度人从吉至今,一直称呼中国为“至那”。古代中国翻译佛经,“至那”常常又翻译为“脂那”或者“支那”。

但是,在那个时候的印度,一个国家,虽然不大,国名中怎么会出现“至那”,也就是“中国”这个词呢?这真让人觉得奇怪。接下来玄奘讲了更多的故事,说明为什么会是这样:

昔迦腻色迦王之御宇也,声振邻国,威被殊俗。河西蕃维,畏威送质。迦腻色迦王既得质子,赏遇隆厚,三时易馆,四兵警卫。此国则冬所居也,故曰“至那仆底(唐言汉封)”。质子所居,因为国号。

这个故事,玄奘在《大唐西域记》卷二的“迦毕试国”一节里,其实已经讲到了,那里讲的是“迦腻色迦王既得质子,特加礼命,寒暑改馆。冬居印度诸国,夏还迦毕试国,春秋止健驮逻国”。质子“冬居印度”,看来主要就住在至那仆底国。

对于“至那仆底”一名,玄奘做了解释:“唐言汉封。”“唐言”就是唐代的话,也就是中国话。也就是说,“至那仆底”一词,翻译为中国话,就是“汉封”。在玄奘这里,“至那”是“汉”,也就是中国;“仆底”是“封”,也就是“封地”。如果用梵语来还原,一个可能的词是bhukti。“至那仆底”由此可以还原为梵语Cīnabhukti,读音相近,意思也与“汉封”,即“汉的封地”或者说“中国封地”一致。

在印度的土地上,有这么一处地方,或者说一个国家,被称作“汉封”或者“中国封地”,出现这样的事,不能不说很有意思。

质子的身份,虽然不大可能是汉族,但有汉之名。这中间,隐含着更多的故事。质子借“汉”或“汉天子”作为名义,事出有因。这里的“汉封”或者“至那仆底”的国名,与此有关,性质上也一样。

但至那仆底国与中国相关的不只是国名,还有其他的东西,也与中国相关。玄奘的书继续讲:

此境已往,洎诸印度,土无梨桃,质子所植,因谓桃日“至那你(唐言汉持来)”,梨日“至那罗阁弗呾逻(唐言汉王子)”。故此国人深敬东土,更相指语:“是我先王本国人也。”

这就是说,印度本来不出产桃和梨,是这位质子把桃和梨带到了印度,当地人因此把桃称作“至那你”,意思“汉持来”:把梨称作“至那罗阁弗呾逻”,意思是“汉王子”。因为当地流传有这样的故事,至那仆地国的人对中国特别的敬重。玄奘到来,人们指着玄奘说:“这是从我们以前的国王的国家来的人啊。”

“至那你”一名,还原成梵語,是cīnanī。这个词由两部分组成:前一部分cīna是中国,后一部分nī,音译“你”,意思是“持来”“拿来”,合起来的意思就是“从中国拿来的”。“至那罗阁弗呾逻”一名,还原成梵语,则是cīnarājaputra。前一部分仍然是cīna;后一部分中的rāja,音译为“罗阁”,意译为“王”;最后一部分的putra,音译“弗呾逻”,意思是“儿子”,整个词合起来的意思是“中国王子”。玄奘的翻译为“汉王子”,是一样的意思。

今天研究果树种植史的学者一般都认为,桃树和梨树的原生地,的确是在中国。不管“质子所植”的故事是不是完全可靠,但桃和梨作为果树,最早从中国传入印度,在印度栽培,这一点应该可信。提到这件事的,历史上只有玄奘。玄奘无论如何没有必要凭空臆造出这样一个故事。

其实,在印度类似的事不仅有这一件。印度被冠以“至那”之名的物品,也不仅是桃和梨。这方面还有其他的例子,其中最早引起人注意的是丝绸。

养蚕和制作丝绸是古代中国人很早、也很伟大的一个发明。古代中国以外的地区和国家,很早就知道中国出产丝绸。在古罗马,丝绸几乎被看成是中国的代名词。同样的情形也发生在印度。梵语中有一个词cīnapatta,指的就是中国来的丝绸。印度古代有一部有名的书,名叫《政事论》(Artha-sāstra)。《政事论》里讲到一段话:“懦奢耶和产于至那国的成捆的丝(kauseyam cīnapa-ttas ca cīnabhumijāh)。”kau-seya通常译为“懦奢耶”,玄奘在《大唐西域记》卷二“印度总述”一节中解释:“憍奢耶者,野蚕丝也。”至于与“憍奢耶”并列的cīnapatta,显然与“懦奢耶”不一样。什么地方不一样?不一样的就是后者是家蚕丝。而且,书中说得很清楚,这种家蚕丝来自中国,产于中国(cīnabhumijā)。

《政事论》成书的年代,有一些争议,但不管怎样,年代很早,却是所有人都同意的。主流的看法,认为是成书于公元前4世纪。如果这样,那就相当于中国的春秋战国时代。这说明,古代中国的丝绸传到印度,很可能比传到古罗马还要早。“成捆的丝”这个词语还可以表明,这种丝绸到达印度是通过贸易而来。

梵语中因此还有一个词cīnasicaya,指的是绸衣。

再有一个例子是钢,梵语中钢有多名,其中一个是cīnajā,不仅是钢,而且往往指好钢。cīnajā最基本的意思是“中国产的”,它可以指多种物品,其中包括钢。古代印度为什么会把钢称作cīnajā呢?难道曾经输入过中国生产的钢,或者中国古代炼钢的技术曾经传到过印度吗?从这个名字看,不是没有这样的可能,至少有第一种可能。

除了桃和梨,梵语词汇中还有一个词cīnakatikā,据说是一种葫芦瓜,直接的翻译是“中国瓜”。瓜的名字与中国相关,很可能最早也是从中国传入到印度,所以会有这样的名字。再有樟脑和樟树,梵语中称作cīnakarpūra,可能也与中国有关。这些名字,就像汉语中的胡萝卜、番茄、番石榴等一样,从名字上就可以知道最早不是中国本土所有的物产。

再有一种物品是铅丹,梵语词是cīnapista,有时是cīnavanga。铅丹是一种矿物,又称红铅,中国古代很早就以此入药,尤其是外科,很常用。这样的物品,名字怎么会跟中国联系在一起,它是怎样引进印度的,情况不清楚。有的学者认为,这可能与道教的炼丹有关。但道教是不是真的在印度有过影响,是一个有争议的问题。相关的证据很少,但铅丹的梵语名字中包含了Cīna 一词却是事实。

所有这些梵语名词,打头的一部分都是Cīna,也就是说,或多或少都与中国有些关系。

以上这些是梵语中的词汇。梵语是印度的古语言,今天的印度人,使用的语言不是梵语,而是各种地区性的方言,方言中仍然保留了很多梵语词汇。印度现今使用人口最多的方言是印地语,也有孟加拉语。在印地语和孟加拉语中,也有与中国相关的词汇。最突出的例子是Cīnī。就词源而言,Cīnī就等同于梵语的Cīna,两个词词尾稍有不同,意思一样,都是指中国。但印地语和孟加拉语的Cīnī,还有一个常用的意思,指白糖。指中国不奇怪,但要是说指白糖,就让人奇怪了。白糖或者说白砂糖,最早的生产地就是印度。种植甘蔗,用甘蔗熬制砂糖,这项技术,是印度古代的发明。世界上其他国家制糖的技术,如果追本溯源,其实都是从印度而来。这一点,从世界上各种语言中糖的名称就可以知道。梵语中糖称作sarkarā。从sarkarā这个词,有了英语的sugar,法语的sucre,德语的zucker,西班牙语的azúcar,意大利语的zucchero,俄语的caxap。中国古代,也知道sarkarā,汉语翻译为“煞割令”。

中国在唐代以前,虽然有从甘蔗制糖的事例,但那样制成的糖,是通过曝晒,而不是熬制。中国方面知道熬制砂糖,是在唐代初年。唐太宗派人到印度的摩揭陀国,专门学习熬制砂糖的技术。派去的人回到中国,用扬州出产的甘蔗,熬制出来的糖,品质比印度的还要好。中国从此有了砂糖。

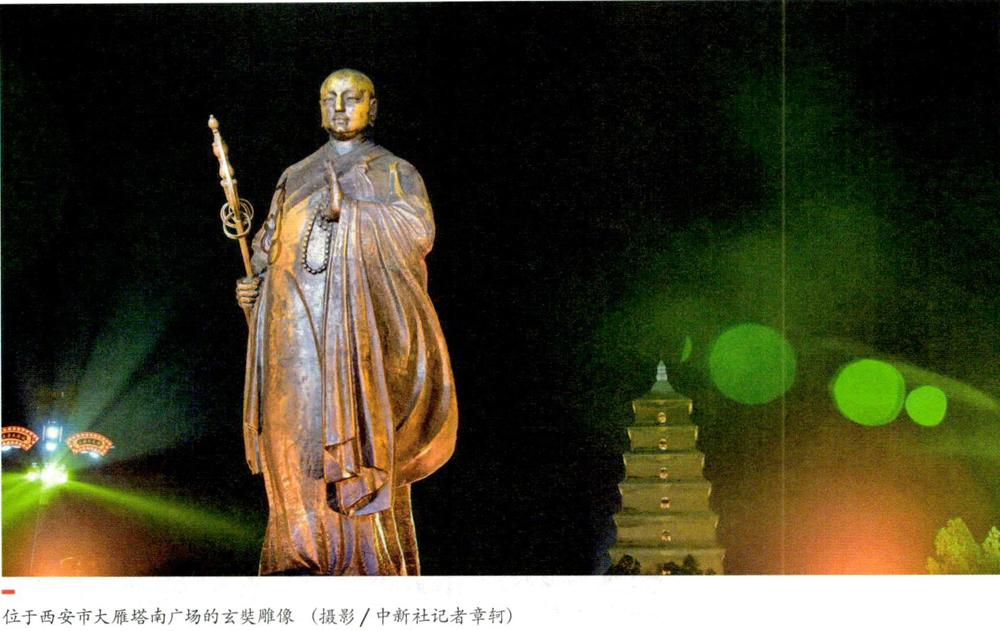

这件事显然与玄奘有关。与玄奘同时代的僧人道宣在他撰写的《续高僧传》卷四的《玄奘传》中讲,“奘在印度,声畅五天,称述支那人物为盛。戒日大王并菩提寺僧,思闻此国,为日久矣,但无信使,未可依凭”。戒日大王是玄奘访印时印度最有势力的国王,也曾自称为“摩揭陀王”。玄奘见到戒日王后,“戒日及僧各遣中使赍诸经宝,远献东夏。是则天竺信命,自奘而通”。戒日王的使节到达长安,最早一次,是在贞观十五年(641),这在《新唐书》《旧唐书》以及《册府元龟》中有明确的记载。使节回国,唐太宗也随之派人出使印度,然后戒日王再次派出使节到中国,其后中印之间外交使节相互往来,不绝于路。于是也就有了道宣接下来讲的情况:

使既西返,又勒王玄策等二十余人,随往大夏,并赠绫帛千有余段,王及僧等数各有差。并就菩提寺僧召石蜜匠,乃遣匠二人、僧八人,俱到东夏。寻勅往越州,就甘蔗造之,皆得成就。

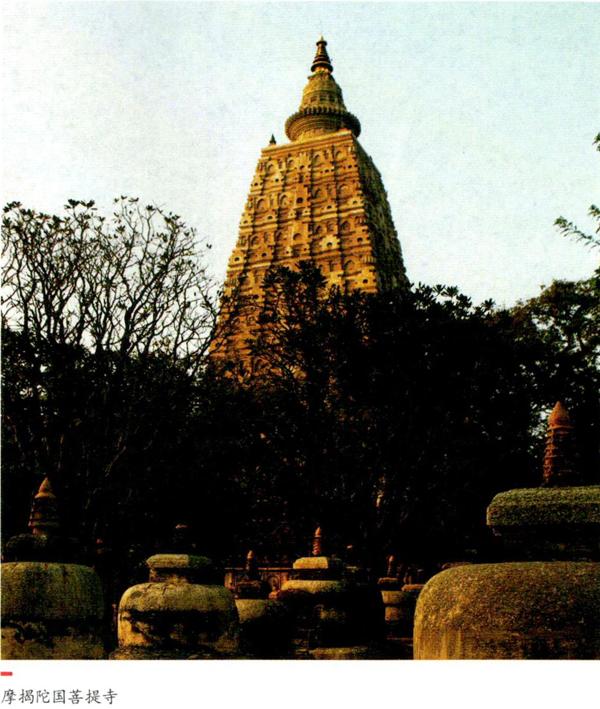

菩提寺建在释迦牟尼成道之处,这里自古以来就是佛教的圣地,正是在古代印度摩揭陀国的境内。王玄策是唐初出使印度最有名的一位使节,从太宗到高宗时代,先后数次到过印度。道宣讲的,与《新唐书》讲的,大致是一回事。不过这里说得更多。依照这一段记载,印度方面还派了专门熬糖的工匠到中国来,工匠和僧人到了越州(今浙江绍兴及周边一带),用越州的甘蔗,也熬制出了很好的砂糖。

所有这些记载都说明,中国熬糖的技术最早来自印度,这一点不需要怀疑。但是,在最早出现熬糖技术的印度,怎么反而会把糖称作Cīnī,把糖与中国联系在一起呢?这又是一个既有趣、但并不容易回答的问题。这个问题,很早就引起了北京大学季羡林先生的注意。季先生经过长时间的研究,得出一个结论:“印度的白砂糖,至少是在某一个地区和某一个时代,是从中国输入的,产品和炼制术可能都包括在内。”因此,在中世纪以后的印度,人们就用Cīnī这个词来称呼白砂糖。

一些似乎很平常的物产,一些不大的物品,名字都与中国相关,这其间反映出的是历史上中印文化交流的某一些看似细微、实则重要的情节。它们说明,中印文化的交流,不僅包括有精神方面的内容,也有物质方面的很多东西。玄奘《大唐西域记》中讲到的桃和梨的故事,只是这方面的许多例证之一。

本文作者王邦维为北京大学东方文学研究中心教授。