从理论到实践:国内旅游伦理文献综述

张钰桢

(云南大学工商管理与旅游管理学院,昆明 650500)

引言

从旅游业的包容性和综合性发展角度来看,旅游业可以通过与其他行业的紧密联系促进行业的转型升级。而旅游活动作为连接世界上不同国家、民族、肤色人种之间交流的纽带,是一种桥梁与支架,推动着世界上不同文化的交流与传播(夏赞才,2010)[1]。而目前现阶段,由于旅游活动的浸入也产生了很多由旅游伦理问题引致的旅游发展演进中反思与思考,同时一些由旅游伦理产生的利益冲突等问题也亟待解决;旅游不仅作为一种个人的体验,其也是一种促进社会经济发展的重要手段,而在这种现状之下产生的各种利益主体间利害关系也是急需解决的难题。而旅游伦理作为规范游客“德行”的主要施力点,其发挥的作用是非常重要也是必要的。故此,本文基于前人对旅游伦理问题进行研究的基础之上,对现阶段研究现状进行系统梳理与总结的基础上进行升华,也可为解决现阶段旅游发展的现实困境与旅游伦理的进一步发展提供借鉴意义。因此,本文基于此进行总结和分析的基础上,为厘清旅游伦理的实践价值及理论指导意义具有重要作用。

1.文献来源

本文以主题“旅游+伦理”,来源类别以“CSSCI期刊和中文核心期刊”作为高级检索目标,截止2019年8 月30 日,共有148 条中文文献。由于侧重点主要是基于伦理学而进行的实证研究,因此对于内部细致的逻辑等结构研究较少,这也是现阶段旅游伦理研究较为单薄的重要原因(孙欢、廖小平,2012)[2]。虽研究中有涉及到对框架、架构及伦理传统等方面的研究,但还是以规范和定性研究为主显得理论支撑不足,难免有些“头重脚轻”。

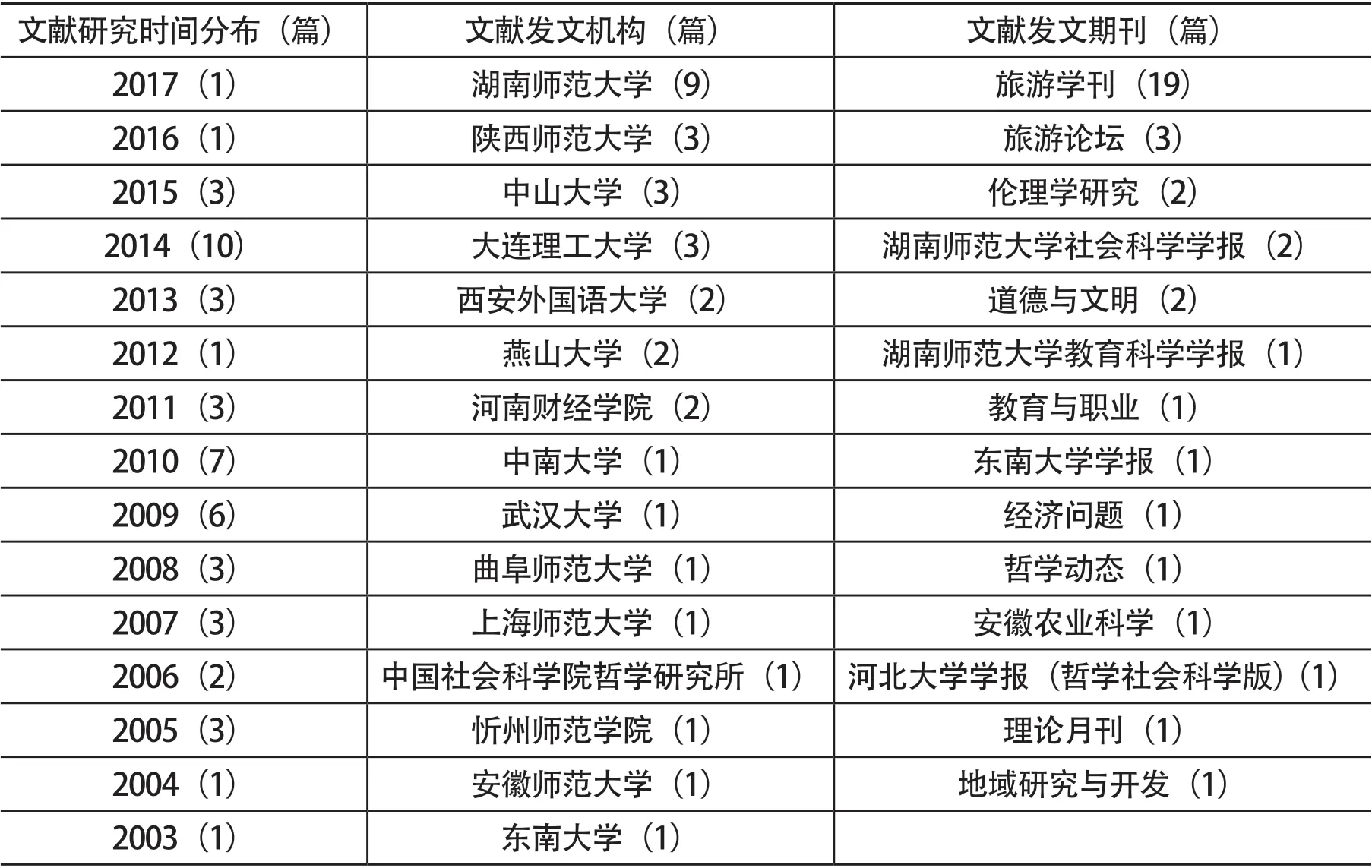

而通过对其中部分文献的逐一整理(见表一),表明了旅游伦理研究成果权威性与学术性的主要倾向。

表1 文献分布信息Table 1 Document distribution information

2.旅游伦理的界定和产生

随着旅游业的发展,许多旅游伦理问题接踵而至,自1999 年世界旅游组织《全球旅游伦理规划》发布以来,世人便开始对旅游伦理这一新兴学科进行学术和实践方面的研究(蔡丽梅,2010)[3]。而伦理学作为一门古老的“道德哲学”,反映的是人生意义和日常道德观念的反思和升华,是实践基于理论方面的指引,也是指导旅游业可持续发展与平衡利益相关者之间利益的纽带(刘海鸥,2007)[4]。然而旅游伦理作为一门旅游方面的新分支,它涵盖人们在旅游活动的各种道德规范和伦理准则。旅游伦理的发展不仅可以调节旅游活动中的各种复杂关系,也进一步约束和指导着人们的旅游活动(王寿鹏、高天好,2011)[5]。因此,旅游伦理应结合实践层面进行着手分析,从而能更好规范人类的伦理行为。

3.中国旅游伦理研究的几个方面

经过近二十年的不断努力与实践,国内学者从各自的学科背景和研究方向对旅游伦理进行了颇有建树的分析和阐释,为我国旅游伦理的理论发展与实践操作做出了重大的贡献。基于对文献的整体分析和整理,国内学者对旅游伦理的研究主要集中在以下几个方面。

3.1 旅游伦理与主体

基于理论伦理学和应用伦理学所产生的伦理主体问题,也是旅游伦理学中所分析研究现状中最重要的部分。因此,有必要对旅游伦理主体进行阐述和界定。例如像经济因素,时间因素,社会因素和旅游客体等影响旅游发展的客观因素也需要进行考虑(毕建中,2008)[6]。因此,“艾斯拉姆 (Islam)的《旅行伦理:从马可波罗到卡夫卡》和布彻(Butcher)的《旅游道义》都是以此为核心并展开讨论,旅游者无疑是重要的旅游伦理主体。”[7]。

而国内最早提出旅游伦理定义的是对于人们在旅游活动中旅游行为与伦理规范两者关系的概念(李健,2000)[8],这进一步也可以理解为“旅游的伦理”与“伦理的旅游”,即在进行旅游活动时应遵循怎样的伦理道德规范,而反过来又应以怎样的形式构建一个伦理道德标准进行评判。对于在为期30 年我国旅游思想史的发展过程中,旅游伦理思想作为一种贯穿史今的道德规范一直影响着人类旅游的发展。因此,这往往就会涉及到旅游伦理中经常会出现的伦理关系——旅游者与旅游利益相关者。而生活经营、生命安顿与德行都是旅游伦理形成重要的传统因素(谢春江,2014)[9]。因此,有学者就以旅游伦理意识、旅游伦理关系和旅游伦理活动三个方面对伦理主体进行了衡量(夏赞才,2003)[10],这对于解决进入21 世纪后所面临的一系列旅游资源利用、旅游职业道德等新问题都具有十分重要的意义。

3.2 旅游伦理中的原则倾向

原则作为旅游伦理发展的灵魂与支柱,它是旅游活动进行的准则与规定,也是调整旅游主客体之间利益关系的指导原则。因此,有学者就提出利益均衡与尊重生命原则。利益均衡原则是指参与旅游活动的主体都能平等地分享旅游活动所带来的利益,并在享受利益的同时要保证代际与代内的公平发展,维持其的可持续发展;尊重生命原则作为以自然为整体,把价值扩大到所有生命的范围而言,强调的则是对生命的守护和热爱(石群,2010)[11]。纵观旅游伦理研究现状,在对旅游伦理原则研究中对旅游与可持续发展的原则问题研究最为众多,下面将对旅游伦理原则中的可持续发展原则进行分析和整理:

在旅游活动的开展中,如何促进旅游业实现可持续发展及解决现存的旅游伦理问题迫在眉睫。自里约热内卢会议中提出开展可持续发展新模式以来可持续发展作为一种新的发展思想和发展策略,在此后的发展中已成为一种里程碑式的象征(王潞、李树峰,2009)[12]。故此,旅游伦理的发展也应遵循 “道法自然”,遵守其中所涉及到的道义学伦理准则(以重视目的地传统文化发展、旅游经营者遵从道德标准的发展等方面来形成一定的道义学标准)、目的论伦理准则(以促进目的地合理发展进行的伦理标准)及旅游业可持续发展中的应用伦理准则(生态与环境伦理准则、商业伦理准则、旅游伦理准则)来促进各旅游中各利益相关者进行长期有效的持续发展(孙吉信,2007)[13]。其中有学者就从环境伦理的视角下对旅游可持续发展进行论述,强调人与自然的和谐统一,从而实现环境伦理下的理想状态,体现出对生命、自然及资源利用的道德需求(张惠华,2011)[14]。此外,还有针对自然保护区进行的整体分析,并基于伦理框架和促进自然保护区可持续发展,从政府、企业、公众三个行为主体层面构建生态旅游可持续发展环境伦理体系,从而为自然保护区的可持续发展提供伦理框架和实践经验。因此,基于可持续发展旅游伦理原则,从而形成旅游环境保护和旅游可持续发展和旅游伦理三者之间所产生的相互依存关系, 把可持续发展原则作为旅游伦理发展的基本准则,继而推动旅游伦理成为法律之外促进旅游发展的重要保障,成为指引人们旅游行为的指示方向,实现真正旅游伦理原则的作用,促进形成人与自然、人与人之间的和谐统一的局面。

3.3 伦理中的旅游“德行”

不可否认,旅游活动的开展不仅给人们带来了愉悦,也影响了旅游目的地生态环境等一系列环境发展。在正确的方式下,游客应以何种方式出行?管理者应以怎样的方式管理景区?游客应具备怎样的旅游素质?管理者应具备怎样的管理技能与危机应对对策?这些都会涉及到旅游发展中所体现出的伦理规范问题,因此,有必要针对此形成一定的伦理规范。

在我国,旅游伦理常常被简单的理解成是旅游者或旅游经营者行为举止与伦理准则是否相一致的衡量标准,也通常被称为“旅游者伦理(traveler ethics)”(马波,2014)[15]。有学者基于此提出了旅游伦理的认知功能、规范功能、调节功能与教育功能这四个基本功能,其中规范功能作为对旅游活动的规范性伦理思考,是一种对旅游主体、客体进行的约束和规范。在进行旅游活动时,旅游业利益相关者应充分认识到旅游在人权保护和健康发展等具有管辖权组织和非政府组织中所起的作用。因此,它即满足旅游主体在旅游过程中所存在的自由旅行权、带薪休假权和友善接待权等组成旅游权利的基础(夏赞才、刘焱,2010)[16],同时也对产生于旅游活动中的畸形伦理观进行一定的约束(王凤琴,2007)[17];其次,在我国现阶段对于旅游伦理的规范研究方面还存在理论言说层面,对于实践指导与实证分析方面的分析还不能立足。因而,对比于国外较为成熟的道德认知测量工具,国内有观点提出应基于多维道德量表(MES)对旅游伦理问题进行实证分析,以不同主体间的旅游道德认知水平,提高实证研究的信度和效度,并形成一定的旅游伦理规范(薛保红,2015)[18]。此外,旅游伦理道德又作为推动旅游可持续发展的重要性论断提出应以旅游伦理道德作为形成对自然旅游环境、历史文化差异、人类社会发展及个人行为举止的主要规范,由此再以尊重他人、诚实守信等论断的加入形成伦理规范的现实分析。是故,对于旅游伦理规范中的道德和利益应该做到二元对立的一元统一,突破二元对立的认知,形成以道德和利益为平衡中心的旅游伦理规范(王晓华、白 凯,2014)[19]。因此,还需要对国外旅游伦理规范的研究进行借鉴,从而为国内的旅游伦理规范研究提供更多指引。

4.旅游伦理实践研究

旅游伦理实践作为伦理理论在实际应用方面的延伸,是基于旅游伦理原则与旅游规范基础上发展而形成的旅游伦理实践。现阶段国内对于旅游伦理实践的分析存在多个领域。因此,我们应掌握和控制好旅游伦理实践,推动旅游活动以更好的发展方式推动旅游的发展。

首先,由于旅游活动和旅游开发会对旅游目的地生态环境造成影响。因此,国外大多从生态与可持续旅游方面进行实践研究(付金朋、肖贵蓉、谢宇,2010)[20]。而我国也有学者针对生态脆弱区(姜爱林、祝国勇,2000)[21]、国家湿地公园等地区(周武忠等,2015;邵文明、周武忠,2006)[22][23]从生态伦理的范畴进行旅游开发和旅游活动的开展。即使国内对于旅游伦理实践的研究考虑到对生态环境的影响,但由于国内相关研究起步晚、不专一(段晓雪、冯学钢,2010)[24],还不能从根本之处解决问题。除了以构建旅游道德感知结构与进行行业实践相结合改善旅游道德感知前提下(程强等,2017)[25]也应对旅游高等教育给予高度重视,以借鉴相关学科的发展经验,将旅游伦理教育引入到旅游高等教育中(夏赞才、任燕,2008)[26]。继而有专家以实证研究的方式,对高校旅游伦理教育的提升方式提出“加强旅游伦理意识和观念的培养、开设专门的旅游伦理教育课程、采用开放式旅游伦理教学方法、加大旅游伦理重视程度和宣传力度”的发展对策(刘中艳,2013)[27],以采取培养专业旅游伦理人才的方式,达到从源头解决水源干涸问题,既治标也治本。但那些以过度凸显和滥用旅游文化资源“创造”GDP 的文化旅游“审丑”现象也存在严重的旅游伦理问题,也应通过加强旅游伦理教育来纠正“以丑为美”的病态产业观,构建文化旅游可持续发展的伦理体系(王济远,2013)[28]。

其次,作为与旅游伦理存在千丝万缕联系的旅游经济,在旅游者和旅游利益相关者之间也应加强旅游伦理教育,推动旅游经济的发展(王引兰、王慧芳,2006)[29]。但是,仅仅对旅游从业者或专业人员进行培训是不能完全解决现在的伦理问题。因此,对旅游者和旅游利益相关者都需进行职业道德教育和经济伦理教育,进而防止在旅游活动中出现利益冲突或影响旅游可持续发展的问题(韩玲,2005)[30]。然而在许多旅游目的地,大多发生的旅游伦理问题多体现在与文化的冲突,其中,以“中国式旅游”出现的文明缺陷和非文明旅游现状是现阶段我们应深刻反思在旅游伦理方面的“旅游文化”缺失(夏赞才、刘婷,2016)[31]。但在这种以“中国式”命名违反旅游伦理现状的旅游方式中,并不完全是我国国民的文明缺陷,而是在与西方社会所存在的民主、自由、自律等现代人格对比下所存在的对中国传统集体主义情景下的一种文化的冲突与不认同(孙九霞,2014)[32]。接由此,我们从旅游体验的本真性出发以更进一步感受出由文化差异导致的伦理问题,从而从文化追求的不同产生不同的伦理冲突(王宁,2014)[33]。

最后,在旅游伦理实践研究的其他方面,最容易与旅游结合的应该是与产业的融合发展。农业旅游作为促进人类与自然生存发展的一种方式,也是一种旅游伦理的体现(王中雨,2013)[34]。然而在乡村旅游的发展过程中往往会出现由于文化不自信出现旅游利益相关者利益不对等和破坏生态环境的现状。是故,在发展中应坚持文化自信,把原住民作为旅游开发中的主体是衡量道德行为与伦理关系的重中之重(王德刚,2014)[35]。同时,也可以在农村或社区制定行之有效的旅游伦理规范,从而协调旅游多重利益相关主体之间的关系并实现旅游目的地的多元和谐(黄爱莲,2007)[36]。

5.结论

从以上可以看出,通过近十几年旅游伦理的发展,国内旅游伦理的研究在内容和层次上都有较大的突破。对一些新形势旅游活动进行旅游伦理的结合,尤其是有学者从考古旅游的角度出发,以资源保护和以人为本为核心对我国考古旅游进行利益机制的建立(王京传,2009)[37]。而从发文数量和内容上来看,专门有关旅游伦理理论方面的研究较少,现阶段多倾向于理论与实践相结合而产生的研究,这也进一步说明了旅游伦理方面的研究逐渐从纯理论研究转向实践研究。然而,针对不同研究对象出现的不同问题,也逐渐认识到把旅游伦理教育引入高等教育中的重要性,从开始重视对旅游从业者、旅游专业人员的培训也转向旅游者的伦理教育,促使旅游伦理研究方向更加趋于专业性和专一性。最后,我们应认定旅游伦理的本质不在于掌握真理而在于寻找真理,以寻求伦理实践发展之路促旅游伦理的长久发展。