被时光惊艳的惠特曼

谢志超

从十九世纪美国超验主义,到“二战”前后的“垮掉的一代”,惠特曼像一位信使、一座桥梁,横亘于两个时代之间。他是爱默生的追随者。他认为诗人是预言家,强调“诗人的责任”,关注诗人的命运,主张诗歌创作不是单纯的模仿,而是探寻新主题,指导新生活,寻求自然之自由与民主之自由之间的内在联系,完成个体、民主、爱和死亡等主题的表达。他在反复修订与再版的《草叶集》里将超验主义思想诠释到极致,重建诗歌经验。他是“垮掉的一代”的精神导师。无论是令艾伦·金斯伯格一夜成名的《嚎叫》,还是杰克·凯鲁亚克的自发式写作风格,都沿袭了惠特曼的创作主旨,大致包括描写美国本土故事、歌颂或者批判社会现实、放弃模仿欧洲文化传统等。此外,西奥多·德莱塞、威廉·詹姆斯、格特鲁德·斯泰因以及埃兹拉·庞德等都尝试过用自发式写作表达创作无意识。惠特曼超越种族、国别和性别,早已成为国际诗人。从埃兹拉·庞德到威廉·卡洛斯·威廉姆斯、劳伦斯·费林盖蒂,从朗斯顿·休斯到让·图默,从D. H.劳伦斯到弗吉尼亚·伍尔夫、查尔斯·汤姆林森等,他们作品的字里行间都折射着惠特曼特有的文风。

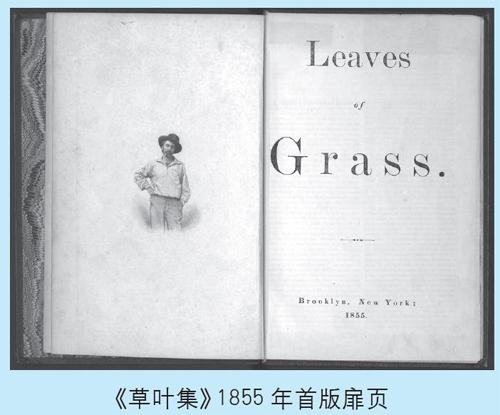

惠特曼用一种不同于当时欧洲文学传统的创作模式书写寻常事件,颠覆了传统诗歌的格律和韵律。他在临终之前信誓旦旦要保证《草叶集》的完整性,因为它是“交给新大陆未来一代的最后一张名片”。但过往岁月中多达六次的修订增补和再版,《草叶集》已然成为一部开放的诗集,它的每一版都以独立的身份绽放自己的光芒。而这所有光芒的光源,皆源自它们的母本—一八五五年版《草叶集》。

一八五五年七月,《草叶集》首次在纽约百老汇福勒-韦尔斯颅相馆代销。与其说它是诗集,毋宁说是一本只有九十五页的小册子,包含一篇近两万字的序言和十二首诗歌,每首诗歌无单独标题,用序号标注。但在惠特曼的手稿中,这些诗歌的第一行就是标题,不知何故惠特曼放弃了标题。诗集取名为“草叶集”,寓意诗人希望自己的诗歌像草叶一样扎根土壤,迎风生长,随遇而安,他的创作像草叶一样包含热情,充满活力,丰富多彩。这个一直为评论家所珍视的版本,既包括《自我之歌》,也包括《沉睡者》《我歌唱带电的肉体》等名篇,是一本“粗野又高尚,肤浅又深刻,狂妄又迷人的书”,而他则“才华出众,风格清新朴素且真实”。

惠特曼的语言质朴却深邃,文风简单却雄奇,既畅想科学技术和人类命运,又憧憬宇宙和未来世界,既包含古希腊古印度哲学,又糅合德国理想主义。他用冲突的矛盾的语言制造“两种声音,两个世界,两种语言”,实现诗歌的复调性。他偏好美式口语,用流淌的长句开启“一呼一吸”的写作模式,仿佛一口气将周身一切吸入体内,然后绵长吐露回应世界,延长审美的难度和长度。他旁征博引,罗列各种感官体验、地名、人名等,大量使用省略号,破折号等,令翻译过程繁琐复杂,举步维艰。他将自我与世界合二为一,令读者在那些荡气回肠的散文式诗句中感受被时光惊艳的老诗人:

我的一呼一吸……我的心跳……从我肺部流经的血液和呼吸过的空气,

闻一闻绿叶和枯叶,闻一闻海岸和黑色的海岩,闻一闻谷仓里的干草,

我吞吐的话音……在风的漩涡里弥散的话语,

一些輕吻……一些轻轻的拥抱……伸出胳膊去触摸,

树间光与影的嬉戏,柔软的枝条摇曳,

独处的愉悦或在喧嚣的街头,或在田边在山间,

健康的感觉……正午时分的颤音……我从床上起身迎向太阳的歌声。

惠特曼早年流连于歌剧院,热爱意大利歌剧,喜欢咏叹调和宣叙调,他用看似枯燥的平行式、清算式和首尾重复式书写完成现代诗歌与歌剧的对话。他融入各种演讲技巧、布道和新闻体,重构现场场景,实现思想的瞬间表达和自发式效果。惠特曼曾尝试模仿爱默生做一名出色的演说家,但他缺乏富有磁性的嗓音,口头表达能力差强人意,从未完成一场成功的演讲。既然口不能说,那就靠手写。一八五五年版《草叶集》在某种程度上是他对自己无法在公众场合布道或演讲的一种补偿,他必须在诗歌中“重写、重塑和重组”他从未完成的演说。他可以没有听众,但一定要有读者,在诗歌中瞬间实现演说的即时性效果。他的“清算式”创作将作者和读者融为一体,穷尽各类描述,谁也不能中途从他的情绪中抽身而退:

贫穷的爱尔兰人居住在他儿时简陋的屋子里,周围是熟悉的邻居和面孔,

他们热情地迎接他……他又光着脚……他忘了他很有钱;

荷兰人航海归来,苏格兰人和威尔士人航海归来……地中海人航海归来;

满载货物的船只驶入英格兰、法国和西班牙的各个港口;

瑞士人走向山丘……普鲁士人动身出发,匈牙利人出发,波兰人出发,

瑞典人回来了,丹麦人和挪威人回来了。

惠特曼结合银版摄影技术的“自我呈现和自我散布”特征,通过素材分切重组、时空拼贴等实现诗歌的跳跃性和流动性,展示自我与外部环境的关系,实现文化记忆。惠特曼的诗歌像散文,像传记文学,它尽量真实地告诉读者作者的所思所虑,将个性化的东西通透地馈赠给读者,这些在他以战争为主题的诗歌中尤为凸显。他的多元艺术创作手法促使翻译和阅读必须深谙其诗歌创作语境与美国文化发展进程,在文本考证和研究的基础上反复斟酌与遴选。他从过去的世界走来,今人循着他来时的脚步可无限靠近,却从未完全认识他。

一九一九年七月,少年中国学会成员田汉在《少年中国》的创刊号上发表文章《平民诗人惠特曼的百年祭》,首次将惠特曼介绍至中国。从那以后,《草叶集》的翻译便与中国新诗运动产生了千丝万缕的联系。郭沫若留学日本期间翻译了惠特曼的诗,他在写给宗白华的信函中附上自己的译文《坦道行》(Song of open road),表达彼时的迷茫和对自由的渴望:

徒步开怀,我走上这坦坦大道,

健全的世界,自由的世界,在我面前,

棕色的长路在我面前,引导着我,任我要到何方去。

从今后我不希求好运—我自己便是好运底化身;

从今后我在不唏嘘,再不踌躇,无所需要,

雄赳地,满足地,我走着这坦坦大道。

受《草叶集》的影响,郭沫若这位年轻的诗人写下了他人生中最动人的诗集《女神》。他在《晨安》《匪徒颂》等诗歌中将惠特曼与华盛顿、林肯、马克思、列宁、托尔斯泰等相提并论,赞美其伟大的人格和世界性的眼光。他的短诗《笔立山头展望》是对惠特曼《船只的城市》(City of ships)、《曼那哈达》(Mannahatta)最好的赞誉,其高昂、振奋、充满活力的语言,开启了中国现代诗歌之门。

《草叶集》汉译在中国走过了一个世纪的岁月,翻译主体早已从单一的新文化运动先锋逐渐转向专业译者和研究者,翻译视域从呼应时代语境的民主、战斗和自由精神等主题诗歌的选译转向开放的全球化视野下的惠特曼译介和研究。

惠特曼的职业生涯始于印刷厂的学徒工,一生与文字打交道,他成为诗人后将自己的作品印刷出来,从未离开过自己热爱的印刷行业和读者。我们既然注定遇见惠特曼,便注定在时光的隧道里与他的《草叶集》不断重逢。而每一位读者,也会和他一样“起身迎向太阳的歌声”。