反思一种审美经验

林玮

娜丁·哈里斯(Nadine Burke Harris)所著《深井效应》(The Deepest Well)是一本公共卫生领域的著作,但从拿到书稿的那刻开始,我就把它当作一本讨论教育,尤其是情感教育的书来读。在我看来,哈里斯的研究将美育的本质问题摆置在了台面上,即在日常生活中,我们应当如何与自己、与他者相处。这里说的“他者”,并非来自远方的陌生人,而是我们的近亲属—子女、父母或者监护人、配偶,乃至所有不得不直接面对的、活在现实中的、亲近的人;这里说的“相处”,也不是事理层面的“打交道”,而是一种情感的生成与流动。也就是说,我们要如何去爱那些与我们亲近的人,包括爱我们自己。

儒家有亲亲之道,强调“亲亲而仁民,仁民而爱物”。“亲亲”是“泛爱众”的基础,而“泛爱众”正是审美教育所要达到的一种伦理目标。但在今天,这个基础出了很大的问题。这些问题就像一口深井,被人们有选择地忽视了。这不仅是我们的医疗所面临的大环境,也是我们的教育,特别是审美教育所面临的基本语境。

警惕被美化的“童年经验”

本书标题中的“深井”是一个隐喻。

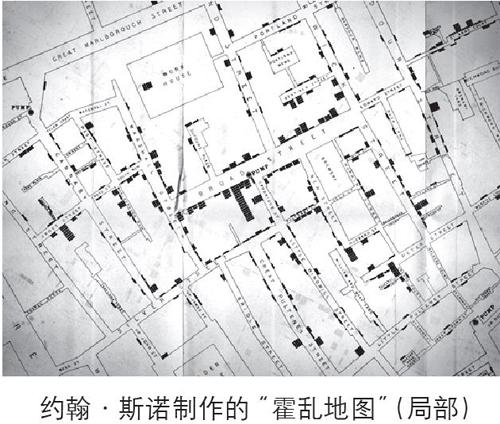

几乎所有学过流行病学或公共医学的人都听过这个故事:一八五四年八月,伦敦霍乱。在当时,所有人都认为是“瘴气”作怪,因而大肆宣传开窗通风,唯独一位名叫约翰·斯诺(John Snow)的内科麻醉医师对此表示怀疑。他想,如果霍乱是借助空气进行传播的,为什么临床症状不是发生在呼吸系统,而是在消化系统?经过一番调查,斯诺发现苏活区宽街(Board Street)上因霍乱去世的人最多;而在这条街上,越靠近一口饮用水井的区域,人们的死亡率越高;唯一的例外,是井邊的一家啤酒厂,无一人染病。于是,斯诺认定病源就在那口井里,井水被污染了,而啤酒厂的工人因为都喝啤酒,自然就不会生病。事实证明了斯诺医生的判断,移除水井后,患病率大大降低。斯诺成功避开了流行理论的干扰,提出一种富有革命性的假说,而这一假说将在数十年后被新的“病菌感染”理论证实。

如今做数据可视化研究的人也许同样听过这个故事,因为斯诺的研究是用可视化的方式进行的。他用一张地图,统计病亡人数,每死一人就在死者住的房子上标注一条横线,最后被画得密密麻麻的地方,正好围绕着那口深井。

然而在本书中,“深井”却并没有这么容易被确定。它隐藏在人们的记忆深处,令人羞于启齿;我们能看见它肆虐之后的影响,甚至能看见它发挥作用的过程,却总是会忽视它造成的伤害之深、之广、之远。这口“井”就是“童年不幸”(childhood adversity)。在美学研究中,它有一个更为广泛的代名词,叫“童年经验”(childhood experience),或者用弗洛伊德的话说,叫“童年记忆”(childhood memory)—后两者都没有突出经验的负面性,但作为医生的哈里斯却明确意识到,所谓“经验”的深刻性往往在于不幸。因此,她把经验与不幸连接起来,完整而准确地提出了一个核心概念—“童年逆境”(Adverse Childhood Experiences,简称ACE)。整本书都围绕着这一概念的发现而展开。

“江山不幸诗家幸,赋到沧桑句便工。”很多时候,作为美学研究的“童年逆境”,并没有被放置在公共层面加以严肃地对待。人们津津乐道于马尔克斯小时候“身边有个吃土的妹妹”对其后来写《百年孤独》的影响,也赞赏巴金说自己写《家》是因为“在我还是一个孩子的时候,我就常常被逼着目睹一些可爱的年轻生命横遭摧残,以至于得到悲惨的结局”。不少美学家认为,不幸的童年是艺术家们的沃土,悲剧性的记忆与书写能“使人的生命能量畅然一泄”,但他们却忽视了这种唯美痛苦的背后,是社会将要付出怎样惨痛代价,才能成就一个艺术家。

据说,有一位青年问海明威:“作家最好的训练是什么?”海明威答:“不愉快的童年。”我当然相信这二者之间有着密切的、深刻的关联,悲剧是真正的审美,是“卡塔西斯”(katharsis)发挥作用的典型象征。但我更想知道,海明威在说出这一答案时,他的表情如何、目光如何,他内心究竟做何感想?他十岁抽烟,十二岁喝酒,十三岁和女人上床,十七岁开始酗酒,十八岁与印第安姑娘裸泳,最后用一把手枪结束自己性命!我很怀疑“作家童年的不幸,实际上是他的大幸”之类的论断。作家童年的不幸,很可能只是艺术的大幸,而非其个人的大幸。就像网上流传的一句玩笑话—“若非生活所迫,谁愿把自己弄得一身才华?”如果一味强调童年逆境的正向性,就可能陷入一种奇怪的教育论断中,过分强调挫折与失败,甚至变为“棍棒底下出孝子”。

“童年逆境”的危害

人们通常都会意识到,低落的情绪会引发身体病变,如肥胖、厌食、酗酒等身体行为和表征,就与人的情感变化有着密切的关系,甚至癌症的生发也常被认为受情绪的影响很大。我身边就有几个这样的例证,被查出癌症的朋友,往往刚经历了人生的重大变化。但如果说这种影响会广被疾病的各个领域,如感冒、肠胃炎、哮喘、湿疹、心脏病,还有罕见的格雷夫斯病,甚至发育停止,很多人可能就会觉得这是在危言耸听,更不用说这种影响导源于久远以前的童年。正如娜丁·哈里斯在书中所言:“对于一般人来说,童年创伤就只是一个直到第五或第六次约会才能启齿谈及的阴暗回忆,多半是场闹剧,没什么大不了的。”

可是,《深井效应》一书为我们描述了这种可能。不,它不是可能,而是某种程度上颇为常见的现实。二○一四年,哈里斯在TED演讲的题目就是“童年创伤如何影响一生的健康”。只是既有的社会文化并不认可这种对情绪的过度张扬,而现代医学也不支持对情绪的生理判断,认为其有“过度依赖神经科学”(overreliance on neuroscience)之嫌。确实,依靠强大的自我意志,克制住负面情绪,忘掉不好的记忆,最好做到“喜怒不形于色”“泰山崩于前而不变色”,这是我们的传统,当然也是西方的传统。哈里斯在书中说,总有些人认为“那些足够聪明且坚强的孩子一定能够战胜过去,依靠自己的意志力和坚韧取得胜利”。美国文化基因里,也有着许多一个人“经历了童年逆境,又成功克服了它,或因挫折而变得更加坚强”的故事。然而事实是,绝大多数孩子都不可能“足够聪明且坚强”。

如果答案是否定的,那么直面“童年逆境”就成了无由回避的唯一选择。娜丁·哈里斯在书中呼吁对“童年逆境”进行例行筛查。她列出包含十个问题的检测量表(又名“ACE检测”),这些问题包括:童年是否被家暴或见到母亲被家暴,是否遭到遗弃或冷落,是否有家人自杀或入狱,等等。这一量表每题1分,以其总分作为儿童诊断的重要依据,并在此基础上展开调查。哈里斯的严谨研究得出了惊人的结论,比如:“得4分以上的患者们过重或患上肥胖症的概率是其他人的2倍。同时,这些人被诊断出存在学习及行为问题的概率也是其他人的32.6倍”;“得6分以上的患者,预期寿命会比那些没有‘童年逆境经历的人短20年”;佛罗里达州六万多名少年犯中有52%的人得分在4分以上……哈里斯把这些不良后果称为“毒性应激反应”(Positive stress response)。

问题的根源,正在于“毒性应激反应”。如果它只是一般的情感经历,人们大概并不会有什么异议,可哈里斯列举出的“童年逆境”,极大地违背了“家丑不可外扬”的社会传统—恰如哈里斯遇见的一些家长所言,“我们不太讨论这些事”。于是,在所有人的有意忽视之下,滋生了各种常规药物无法疗愈的身体疾病。美国尚且如此,在高语境文化占主流的东方国家要想推行这一举措,就更难了。

虽然我出于直觉判断,认为哈里斯的ACE检测量表颗粒度过大,也认为哈里斯所主张的“睡眠、心理健康、和谐人际关系、锻炼、营养、冥想”这六种应对措施不够系统,但显然我高度赞成对“童年逆境”的检测入列公共卫生的基础保障。我甚至更进一步认为,关于“童年逆境”的宣讲,不仅应该进入医疗系统,更要紧的是它必须进入学校与社会教育—在哈里斯的描述中,学校几乎是保守的代名词。无论遇到什么困难,学校对待问题学生的办法永远只有一个,那就是处罚。

因为枪支泛滥,美国的问题更加严重,被学校拒绝的孩子很可能就成为枪击案的受害者,如书中提到,旧金山社区二十五岁以下的谋杀案受害者中,94%处于辍学状态。但如果将“童年逆境”引入教育,问题的解决可能就会简单一些。

用共情教育化解“童年逆境”

《深井效应》一书中描述了麦吉尔大学迈克尔·米尼(Michael Meaney)教授主持的一项实验。研究人员观察到,在他们处理完鼠宝宝并将其放回老鼠妈妈身边之后,鼠妈妈会通过舔毛的动作安抚紧张的幼崽—相当于人类之间的拥抱和亲吻,但并不是所有鼠妈妈都会这么做。令人吃惊的是,那些“高舔舐”妈妈的雌性幼崽长大后,也会成为“高舔舐”者。于是,哈里斯判断,要防止可适应的应激反应不小心变成“毒性应激反应”,关键就在于是否存在能够提供缓冲照顾的人—在鼠宝宝的研究中,缓冲照顾就是妈妈的舔舐行为;而对人类说来,缓冲照顾还可以是来自家人的倾听与拥抱。总之,就是要充分减轻应激源的影响,使负面情绪能够得到及时抚慰。

对于审美教育来说,情感是其内在的必然屬性。我们要教育学生形成什么样的情感?传统的分析,往往是着眼于情感的类型,如有学者提出,“美主要是由优美和崇高两种形态所构成的,这决定了美育的功能主要也就是培育人的‘爱与‘敬的情感”;还有学者将其分为利己的我向情感(依恋感、安全感、自尊感、自信心等)和利他的他向情感(同情心、责任感、公正感等)。姑且不论这种划分是否混淆了美育与德育,“童年逆境”的研究更深刻地告诉我们,对于情感教育而言,重要的不仅在于类型,更在于教育的内容。那就是要让人们普遍拥有共情的意愿和能力,能够在情感交往的过程中,体会到由“亲亲”而爱人的意义—这样,不仅家长可以提供缓冲照顾,教师、同学、朋友都可以是,也应该是缓冲照顾的提供者,社会也将由此进入一个彼此相融、情感互通的时代。

“共情”(empathy,或译为移情、神入)本是一个美学术语,其表征就是情感因交融而彼此理解。一个人能够体会到别人正在遭遇的痛苦,就是共情。当鼠妈妈舔舐鼠宝宝的时候,它所表现出来的就是一种与孩子的共情。这种共情缓和了外来刺激对鼠宝宝应激反应的冲击,降低了其毒性,使其情绪尽快得到了安抚。诚如论者所言,“共情不是一种情绪,也不是一种感受,而是人类与生俱来的一种能力”(亚瑟·乔拉米卡利《共情力》,耿沫译,北京联合出版公司2017年,第3页),只是这种能力很可能随着秩序感的建立被逐渐打断(《蒙台梭利文集》[第三卷],田时纲译,人民出版社2014年,第318页)。尤其当家庭中出现“童年逆境”现象时,共情能力变得不再可能。那么,我们的教育就应该让孩子们重塑这种可能,在哈里斯提出的“睡眠、心理健康、和谐人际关系、锻炼、营养、冥想”之外,增加审美教育的力量。

此处所言的“审美教育”,其内涵绝不是教学生如何成为艺术家—这可以是美育的外延,而是要让学生具有体会他人情感,进而寻求社会情感突破的能力。这又回复到对孩子心理健康的家庭教育层面上来。奥地利精神病学家阿德勒在他那本名著《儿童的人格教育》中提出,“学校只是孩子早期家庭教育弊端暴露的场所”,而要对问题儿童进行心理治疗,社会情感是必不可少的重要环节(彭正梅、彭莉莉译,上海人民出版社2011年,第35页)。

社会是大共情所形成的共同体,没有这个共同体,“童年逆境”甚至不可能受到应有的重视,《深井效应》的最后,哈里斯四处募款、筹办中心的经历,更深切地说明了这一点。在本文的最后,有必要解释一下为什么非要把一个公共卫生的问题导入教育领域来谈。在书中,哈里斯还引用了哈佛大学河内一郎教授对肥胖症问题的讨论。与哈里斯反复强调“童年逆境”与贫困、种族、宗教信仰并无必然关联不同,河内一郎特别注重社会资本与健康之间的关系。他的著作有两本被翻译成了中文,一为《社会资本与健康》,一为《全球视野下的社会资本与健康》。在我看来,与医疗资源的公平需要大量投入,而其产出则主要是个体化的结果相比,在教育领域引入“童年逆境”的观念,有着更强的可操作性和更广的覆盖面。它只需要教育者转变对“审美教育等于艺术教育”的认识,而更多倾向于情感,尤其是以共情为基础的社会情感教育,弥补遭遇“童年逆境”的学生们的情感缺失,当具立竿见影之效。

当然,这只是我一厢情愿的想法。《深井效应》终究是“深井”,是人性最隐暗处的秘密,难以彻底探知。但无论如何,对于普泛性的人类“童年逆境”而言,它并不具有必然的审美意味。我们需要重新审视教育,收缩忧患意识对个体经验的占领,避免对童年不幸的奇怪礼赞,转而起身去寻找用艺术和情感治愈童年创伤的可能。“棍棒底下出孝子”的观念,历史上或有其合理性,但那个时代已经过去了。“童年逆境”正是时代转变所催生出的新问题,需要对此有新的思考。就我个人有限的思考来说,这几年来,无论我关注的话题为何,其路径都是由着眼于个体的美学(情感生发)进而到着眼于群体的传播学、社会学(情感流动),我思考的立足与目标都是“连接”:从万物互联到“连接我们的生命”(linking our lives)。对此,“共情”无疑是最好的概括,而回望童年的个体经验无疑是最好的起点。