毒品犯罪“明知”的认定*

广东省人民检察院课题组

摘 要:从学理和例证角度分析,毒品犯罪司法解释中“明知”的认定方式是间接证明。认定毒品“明知”常见的间接证据有通用型、充分型和欠缺型三种。可以根据行为人接触或感知涉案物品的状况和行为人对涉案物品的异常行为表现两种方式认定毒品“明知”,运用后一种方式必须严格遵循四个条件。异常行为的多寡可影响“明知”认定的可能性程度。毒品“明知”的认定要具体问题具体分析,综合正、反两方面因素判断,达到证明标准方可作为入罪要素。

关键词:毒品犯罪 明知 推定 间接证明

一、问题的引出

[案例一]酒吧老板甲与店内兼职的女大学生杜某商量后,委托其送手包样板到吉隆坡给急需的朋友,报酬3000元并报销费用。杜某随即出发,在白云机场托运行李时,从携带的手包样板夹层中查获14包共重5公斤的冰毒。杜某辩称对该毒品不知情。法院最终认定杜某对“毒品”明知,以走私毒品罪判处无期徒刑。

[案例二]莫某两次帮乙去云南带玉石共获利2000元,此次又以相同报酬帮乙带玉石。上家在瑞丽把一行李箱玉石给莫某,要求其乘卖家包车到芒市后再飞回昆明。后莫某在芒市机场托运时,从箱内夹层中查获1包1公斤的海洛因。莫某辩称对该毒品不知情。法院最终以莫某不“明知”判决无罪。

毒品犯罪中“明知”的认定是一个普遍性的难题。2007年最高人民法院、最高人民检察院、公安部发布了《办理毒品犯罪案件适用法律若干问题的意见》(以下简称《意见》),其第2条列举了八种认定“明知”的情形;最高人民法院又于2008年发布了《全国部分法院审理毒品犯罪案件工作座谈会纪要》(以下简称《纪要》),其第10条在《意见》基础上又增加了两种认定 “明知”的情形。上述司法解释及司法解释性质文件关于“明知”认定的规定形式上清晰而明确,但案例一和案例二参照适用时却出现了案情相似结论不同的判决结果。细究之,案例一显然认为司法解释认定“明知”的方式是推定,案情出现列举的情形“采用高度隐蔽的方式携带、运输物品”时即认定“明知”;案例二则认为是间接证明,虽然案情中存在司法解释列举的情形,但综合分析无法排除合理怀疑时即否定“明知”。《意见》和《纪要》认定“明知”的方式是推定还是间接证明?应当如何认定毒品犯罪中的“明知”?本文将对此展开讨论。

二、推定、事实推定与间接证明的界分

推定、事实推定和间接证明是对运用间接证据证明案件事实方式的三种不同称谓,但对三者的界限缺乏明确的区分导致理解和适用上产生混乱,有必要予以澄清。

(一)推定的含义和特征

推定是毒品案件中认定“明知”较常用的一个概念,但究竟何谓“推定”未必明确。尽管有关推定的论述众多纷繁,但正如德国证据法学家罗森贝克所言:“没有哪个学说会像推定这样,对推定概念的界定如此混乱。可以肯定地说,迄今为止人们还不能成功地阐明推定的概念。”[1]著名证据法学家莱德也曾指出:“尽管学者关于推定有大量的论述,但是对如何规范推定仍然是缺乏共识的。”[2]我国学者龙宗智教授也认为,即使在今天,何谓推定,不仅概念界定上有不同表述,更是在具体应用中(包括论著中的应用及司法实践中的适用)说法不一,甚至自说自话缺乏逻辑一致性和统一性。这是不同法域普遍存在的问题。[3]尽管论争浩繁复杂,中外学界还是在最低限度上形成了关于推定的如下共识性结论,即推定系通过证实A要素(通常即“基础事实”)而直接推认B要素(通常即“推定事实”)成立的法律范畴,是存在于A要素与B要素间的一种关系。[4]

基于上述共识性定义,推定具有如下特征。其一,需要一定基础事实的存在。基础事实是推定存在的前提,也是其展开的逻辑起点。推定事实因证明困难等原因,其成立需依赖于基础事实,否则推定事实就成了无源之水、无本之木,正当性和合理性将荡然无存。其二,基础事实得证直接导致推定事实的成立。推定事实是证明的终极目标,但在其他方法或手段难以甚至无法证明推定事实的情况下,推定是转换证明目标于较易证明的基础事实,进而在其获证的基础上认为证明目的已经达成的证明过程。此种意义上,推定具有转移证明对象、简化证明过程的作用,这也是推定产生的缘由和所具有的效用。其三,基础事实与推定事实之间存在经验法则和逻辑关联。基础事实并非任意而为,作为推定的基础必须与推定事实存在相当的关联,否则会引起推定事实可信性的极大降低。从理论上讲,基础事实到推定事实的过渡,是一种逻辑和经验上的跳跃,它建立在对经验规则的信赖和法律规定的遵守之上。[5]其四,存在反证时推定事实不成立。概率上看,基础事实的成立并不百分之百得出必然性的推定事实,存在得出其他结论的可能性。为保证推定结论的可靠和准确,允许存在反证时推翻推定事实。明确推定的定义和特征,有利于我们在理论研讨和司法实务中正确理解和运用推定。

(二)推定与间接证明的异同

间接证明,顾名思义,即运用间接证据证明待证事项至相应标准,最高人民法院《关于适用<中华人民共和国刑事诉讼法>的解释》第105条对其作了明确的规定。作为两种不同的证明方式,之所以容易在二者之间产生混淆,是因为间接证明和推定在形式上存在如下明显的共同之处:一是均系在缺乏直接证据时采用间接证据证明待证(推定)事实;二是间接证据(基础事实)与待證事实之间存在经验法则和逻辑关联;三是缺乏有效反证时待证事实才得以证成。

但是,除却上述共同之处,推定的定义和特征决定了其具备自身独有的本质性特征。如学者所言,推定是通过对基础事实与未知事实之间常态联系的肯定来证明和认定事实的一种特殊证明方法。在性质上,它既不是确认,也不是法律拟制,而只是一种不完全的间接证明,是一种择优选择。[6]本源上,推定并非刑事法律规范的固有术语,其原系纯正的民事实体法概念,本身即带有推测与假定的意味,契合民事领域公正与效率兼顾的诉求。随着民刑法域的一定交融和诉讼证明的现实需求,推定才逐渐进入刑事领域并获得青睐和认可。不难发现,推定的这种“不完全的间接证明”性所导致的“推测与假定的意味”是其最本质的特征,正是这种最本质的特征导致了推定与间接证明之间的实质性差异:

第一,推定因其具有一定程度的“推测与假定性”而降低了证明要求和标准,间接证明则必须符合证明充分性的一般要求和标准;第二,推定的推测与假定性导致其稳定性较差,一旦遇到反对证据推定就不再发生效力,间接证明的充分证明性致使其稳定性较强,即使存在反对证据,还需要综合衡量反对证据是否足以撼动证明结论,而非断然否定证明结论;第三,推定转移了证明责任,间接证明则并未转移证明责任,推定的“推测与假定性”减轻了证明方的证明责任,但为了兼顾推定不利后果承受方的利益,要求相对方无相反证据时推定才成立,即转移了提出反证的证明责任予相对方。此三点系推定与间接证明在证明机制上的区别,在法律效果上二者还存在以下不同:第一,推定确立了事实认定义务,即在基础事实已经获得证明的情况下,必须认定推定事实的存在,而间接证明则没有这种义务;第二,推定是依法“拟制”事实,其本质应为法律问题,间接证明则是对事实的判定,系事实问题。[7]明确推定与间接证明的异同,有利于我们对二者进行准确的区分。

(三)事实推定与间接证明的区分

事实推定是我们运用间接证据证明案件事实时提出的一个概念。事实推定,也称允许性推定,是指综合全案的间接证据状况自由衡量是否能够证明待证事实,而非根据法律的规定强制性得出待证事实的证明机制。[8]通常认为,无法律明文规定的事实推定是与有法律明文规定的法律推定相对应的一种推定方式。但是,通过对运用事实推定的情况进行总结分析可以发现,除了无法律明文规定外,事实推定在运用中还存在以下特征:事实推定中自由心证发挥主导作用,不带有“推测与假定的意味”,没有降低证明要求和标准;由于无法律的明文规定,事实推定不转移证明责任;间接证据征表的事实获证时,裁判者仍可酌情选择是否认定待证事实而非必然认定;待证事实系根据全案证据综合分析得出而导致其抗反证能力较强,并不因为反证的存在而必然被推翻。以此观之,事实推定其实具有间接证明的特征,实际上无法发挥推定的效力及产生相应的效果。因此,事实推定并非是与法律推定相对应的一种严格意义上的推定,其本质就是完整的间接证明。推定只有法律推定一种,在无法律明文规定的情况下,将某种证明方式称作事实推定进而作为推定适用,无疑是对罪刑法定原则的违背和人权保障理念的戕害,必须予以摒弃。

三、司法解释中毒品“明知”认定方式的学理剖析与例证

《意见》和《纪要》中,认定“明知”的方式是推定还是间接证明,可以从学理和实例两个角度予以厘清。

(一)司法解释关于毒品犯罪“明知”认定方式的学理剖析

最高人民法院、最高人民检察院于2007年发布的《关于办理与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺机动车相关刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(以下简称《解释》)第6条规定:“涉及的机动车具有下列情形之一的,应当认定行为人主观上明知是盗窃、抢劫、诈骗、抢夺的机动车:(一)没有合法有效的来历凭证;(二)发动机号、车辆识别代号有明显更改痕迹,没有合法证明的。”该条以完全列举的方式罗列了应当认定行为人明知是赃车的情形,被理论和实务上公认是适用推定认定“明知”的典型。将《解释》与《意见》《纪要》中关于“明知”认定的规定进行对比,可以发现二者存在以下区别:

其一,是否降低证明标准存在区别。从应然来看,在行为人“没有合法有效的来历凭证”“没有合法证明”时,并不能认定行为人“明知”,因为两个“没有”中的任何一个均不是得出“明知”的充分条件——要达到排除合理怀疑的程度,仍需完善相应的证据。《解释》依据任何一个“没有”的情形即认定“明知”显然降低了证明标准。后者对“明知”的认定,除了要求具备列举的情形,还要求“被告人不能做出合理解释的”,同时还需要满足《纪要》中“十、主观明知的认定问题”的总括性要求:毒品犯罪中,判断被告人对涉嫌毒品是否明知,不能仅凭被告人供述,而应当依据被告人实施毒品犯罪行为的过程、方式、毒品被查获时的情形等证据,结合被告人的年龄、阅历、智力等情况,进行综合分析。此种认定“明知”的条件显然是要求达到排除合理怀疑的程度。

其二,是否转移证明责任存在区别。《解释》对“明知”的推定,是建立在“没有合法有效的来历凭证”“没有合法证明的”基础上。此处的两个“没有”,以被告人不能提供为前提,即要求被告人承担提供“合法有效的来历凭证”“合法证明”以证明自己无罪的责任,而被告人不能提供。之所以要求被告人提供而不要求控方提供,是从便于诉讼的政策性角度考虑的,控方难于提供,而被告人出于诉讼利益及作为当事人较清楚车辆相关状况的情况下有更积极提供的意愿和动机。《意见》和《纪要》对“明知”的认定,从解释所列举的具体情形看,均要求控方提供证据予以积极证明,否则承担不能认定的不利后果,并没有对被告人就证明责任作出任何要求。

其三,是否确立事实认定义务存在区别。在行为人“没有合法有效的来历凭证”“没有合法证明的”任一情况下,认定其“明知”具有强制性。因为前者规定“有以下两种情况之一的,应当认定行为人主观上属于上述条款所称的明知”;在行为人具有《意见》和《纪要》所列情形且不能作出合理解释时,只是“可以认定其明知”而非應当,具有酌定选择性。

综上,《意见》和《纪要》认定“明知”的规定与《解释》中的推定规定在证明机制和效果上迥异,其是对间接证明经验的总结与归纳,是对认定案件事实如何适用间接证据所做出的规范性指引,确立的是有别于推定的间接证明。《意见》和《纪要》中,“被告人不能作出合理解释”“但有证据证明确属被蒙骗的除外”的表述,体现的不是推定中证明责任转移的特征,而是对辩方反证必要性的强调;“可以认定其明知是毒品”的表述,体现的不是推定的可反驳性,间接证明同样具有适用上的可选择性。[9]即使认为《意见》和《纪要》认定“明知”的方式是事实推定,但如前分析,事实推定并非推定的一种形式,其本质仍是一种完整的间接证明。

(二)司法解释关于毒品犯罪“明知”认定方式的例证

如果进行学理剖析得出的结论还不能让人信服的话,下文以具体案例予以论证:

[案例三]陈某帮朋友送一袋物品去广州,酬劳2万元。当天一早,陈某开车到一偏僻厂房与对方碰头,后打开车尾箱并熄火离开半小时。随后陈某独自驾车于当天13时许按时赶到某停车场,并再次打开车尾箱后熄火离开半小时,以便来人取走物品。后陈某返回取车时被民警抓获,当场从车尾箱查获47千克冰毒。陈某辩称对该毒品不知情。

[案例四]何某妻子林某做生意时认识丙。丙以介绍菲律宾的生意为由,让林某前去详谈并顺便携带一行李箱服装样板。林某临时有事,遂经丙同意后让何某携带物品前去菲律宾,由丙报销往返费用并给予何某3000元酬金。后何某在白云机场办理托运时,行李箱夹层内被查获1千克冰毒。何某辩称对该毒品不知情。

[案例五]钊某应好友阮某要求,从外地驾车于深夜赶到陆丰接丁,连夜又与丁一起赶到陆丰甲子镇。经丁带路,钊某驶过多条曲折的巷子来到一公寓,随即按照丁的要求打开尾箱停车进入公寓休息,几分钟后又被丁催促驾车离开。钊某随即与丁驶向广州,途中被公安截停,车尾箱内被查获35千克冰毒。钊某辩称对该毒品不知情。

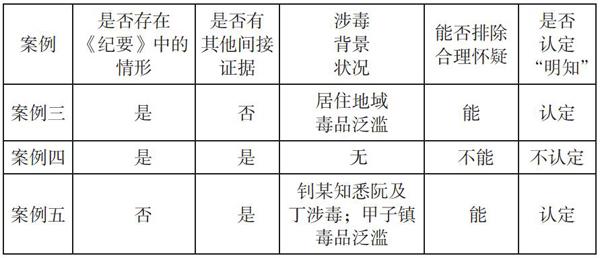

以上三则典型案例的间接证据及最终认定结果的对比情况如下表(见下页):

从表中可以清晰地看出:案件中存在前述两个司法解释中列举的情形,但从常识常情常理的角度不能排除合理怀疑的,不予认定“明知”;不存在司法解释中列举的情形,但综合其他间接证据能够排除合理怀疑的,予以认定;非司法解释列举情形之一的涉毒背景状况对认定行为人是否“明知”具有重要影响。三个具体案例的认定依据、过程及认定结论以无可辩驳的实例表明,《意见》和《纪要》的相关规定是对毒品“明知”间接证明常用证据的指引性列举及间接证明所需注意问题的提醒,其认定方式是间接证明而非推定。

不可否认,推定是克服诉讼中的证明困难从而实现一定政策目的的有效工具,应当肯定诉讼中推定的意义。但是,在无罪推定原则和控诉方承担证明责任的一般证明原理统辖的刑事证明领域,又必须警惕推定的滥用,否则会严重损害公民权益。[10]对于毒品犯罪中“明知”的认定,在行为人拒不供认时,需要充分运用间接证明的相关规则以达到排除合理怀疑的程度,切不可以推定之名行简化证明之实,甚至降低证明标准,以防发生冤假错案。

四、毒品犯罪中“明知”的具体认定

由于间接证据的复杂多样性、间接证明的非直观性以及心证的主观性,“明知”的判断极易出现分歧和质疑。笔者在此就认定毒品“明知”的常见间接证据作一归纳分析,希望有助于实务适用,并试图探寻普适性的认定规则以应对类型繁杂的毒品案件。

(一)认定毒品“明知”常见的间接证据

根据所起作用和证明机理,所涉间接证据有如下三类:

1.通用型的间接证据。该类证据是认定毒品“明知”均需考虑的证据,主要指行为人的智识和阅历。智识是行为人根据智商分辨识别事物的能力,正常或较高水准的智识才可能认識到某物品为毒品,否则失去认定“明知”的基础。是否具备正常智识可以根据行为人的年龄、教育程度、工作状况、为人处事等方面较易获知。阅历则是指行为人对过往生活及外围环境的感受和经历,阅历深浅会影响智识高低。在正常智识的基础上,具备相关毒品阅历可以提高行为人“明知”的程度,也能够增强裁判者的内心确信。反映行为人相关毒品阅历的证据包括毒品犯罪及行政处罚前科、查获时的尿检结果、交往人员的涉毒情况、所处环境的毒品氛围、曾经接触毒品的状况等。需要说明的是,正常或正常水准以上的智识是认定“明知”的必备基础,毒品相关阅历只具有辅助功能,有该阅历则强化认定“明知”的可能性,没有则不能排除“明知”。

2.充分型的间接证据。其指可直接认定具备正常智识的行为人具有“明知”可能性的间接证据。《意见》和《纪要》列举了三种该类型的间接证据:(1)体内藏毒的;(2)贴身隐秘处藏毒的;(3)遇检查时丢弃携带物品的。办案中还有两种比较常见的充分型证据:(1)毒品没有遮蔽或遮蔽物较少,极易检查和发现,如手袋中有1斤塑料包装的白色晶体(毒品);(2)毒品的包装物、封缄物上留有行为人的指纹或DNA等检材,该类证据之所以能够较充分地认定具有正常智识的行为人对毒品“明知”的可能性,在于其能证实行为人亲身感知或接触了涉案物品,对该物品有相当清晰深刻的感受和认识,从常识常情常理判断,自然知晓该物品的属性。案例二中,倘若在海洛因内层包装上提取到莫某的指纹,莫某“不明知”的辩解将不攻自破。

3.欠缺型的间接证据。其指不能直接认定具备正常智识的行为人具有“明知”的可能性,还需其他证据充足的间接证据。《意见》和《纪要》列举了多种该类型的间接证据:(1)要求申报而未如实申报的;(2)以蒙蔽手段逃避检查或躲避、抗拒检查的;(3)获取不同寻常的高额报酬的;(4)以高度隐蔽的方式携带、运输、交接物品的;(5)行程路线故意绕开检查站点的;(6)使用虚假身份或者地址办理托运手续的。具体案件中常见的还有:(1)异常、频繁的通讯联络的;(2)非常规的时间和地点碰头、交接的;(3)采用异常或与其经济状况不匹配的交通工具的等。

该类证据认定“明知”的基本原理是我们较为熟知的倒推——行为是内在心理的外化,根据外在行为很大程度上可以推导其主观心理。要倒推对依附于物品而存在的物品属性的明知,必须具备行为人知悉物品存在及行为人知悉或实施了因该物品而产生的异于常规的行为这两个前提,否则反推的依据不完备。欠缺型间接证据往往缺乏上述两个或某个前提而需要其他间接证据予以充足,否则容易造成结果责任、客观责任。依据《意见》和《纪要》规定的情形认定“明知”出现分歧,多是对照条文机械适用的结果,忽视对必备前提的检视。以案例四为例,客观案情符合司法解释规定的情形:“采用高度隐蔽的方式携带、运输物品,从中查获毒品的”,一味简单依据司法解释会得出肯定性的结论,但证据显示何某不知道涉案物品存在,更不知道有藏匿物品的行为,倒推的基础前提缺失导致应无法认定其“明知”。

上述对欠缺型间接证据的划分并不绝对,当该类证据本身能够充足行为人对物品存在的知悉和行为人知悉或实施了因该物品而产生的异于常规的行为这两个前提时,其又是充分型间接证据。以“为获取不同寻常的高额报酬为他人运输物品”的情形为例,行为人为获取3000元报酬而骑车为他人送一箱苹果去附近县城,“不同寻常的高额报酬运送一箱苹果”这一异常行为本身就表明了有苹果之外的物品存在,能够认定其对夹杂其中的毒品的“明知”。与之形成鲜明对比的是案例二,“不同寻常的高额报酬运送几件玉石”这一异常行为不能那么肯定有玉石之外的物品存在,因此难以认定行为人“明知”。适用前述司法解释认定“明知”时,要坚持对欠缺型间接证据进行严格审查,防止出现“不能认而认”和“能认而不认”两种倾向。

(二)毒品犯罪中间接证据认定“明知”的普适性规则

1.认定毒品“明知”的普适性条件。面对纷繁多样的毒品案件和形形色色的间接证据,需要我们根据证明机理探寻出认定毒品“明知”的普适性条件。经验法则和逻辑规则表明,当某人拒绝透露心迹时,可以通过其对外界的感知接触状况或相关行为表现予以分析判断,这是认识主观因素的两种常见方式。前文所列充分型和欠缺型的证据分类便是这两种方式的典型运用。我们可以据此机理构建认定毒品“明知”的两种方式:第一种方式,依据行为人接触或感知涉案物品的状况来认定;第二种方式,依据行为人对涉案物品的行为表现进行认定。根据经验和逻辑,为保证认定结论的严谨可靠,运用该方式必须满足以下条件:(1)行为人知悉涉案物品的存在;(2)行为人知悉(或亲自实施)与涉案物品具有密切关联的异常行为的存在;(3)行为异常的程度超过合理的范围;(4)认定结论符合经验法则和逻辑规则。

第一种方式简单易懂无需多言,第二种方式则需稍作阐释。判断的对象是对物品属性而非物品本身的“明知”,判断的依据之一是因该物品而产生的异常行为,故需满足前两个条件;要保证认定结论可信严谨并经受心证的检验,经验和逻辑是认定过程中必须遵守的法则。众所周知,种种社会行为均正常合规只是理想状态,一些时常发生的轻微异常行为通常在我们容忍许可的范围之内,不应作为用以判断他人有关状况的依据,因此要求“行为异常的程度要超过合理范围”。以经常出现认定疑难的“要求申报而未申报”的情形为例说明条件(3)是否让乘客申报为他人携带的物品,各处长途车站要求程度不同,出于便利、效率等原因,乘客往往不予申报。某车站只在入口不显眼处用A4纸张贴了要求申报的告示,此外再无任何提醒或告知,行为人出于多年乘车经验和便利没有申报,最终在其帮人携带的燕窝中查获毒品,但其未申报的行为结合当时的境况看,并没有超过一般人认可的合理范围,认定其“明知”显然缺乏严谨可信性。若车站安检和卖票人员一再要求乘客申报并告知其法律责任,行为人仍不申报,此时该行为已明显超出了合理范围,据此认定其“明知”具有相当的合理性。

司法实践中,运用前述方式认定“明知”必须严格检视四个条件的充足状况,防止对司法解释作形式理解、机械司法。《纪要》中列举了一種情形,执法人员检查时,有丢弃携带物品行为的。分析可知,该情形表述的行为完全涵盖了上述四个条件,认定“明知”的依据较为充足,但很多情况下,行为的异常性与其他几个条件是割裂的,需要我们根据案情找出具体的缺失条件,进而寻求其他证据补足条件或放弃此条认定路径,否则容易出现失误。

2.异常情形的多寡可影响认定“明知”可能性的程度。经验规则和认识规律表明,案件中行为人的异常情形越多,认定结论就越真实可信。恰如英国著名法官波洛克所言:“有人曾说旁证就像一个链条,每一项旁证就是链条上的一环。其实不然,因为任何一环断开,整个链条就会断掉。旁证更像是许多细绳拧成的绳索。一股绳子或许不能承受重量,但许多股绳子合起来可能就足够结实有力了。”[11]认定毒品“明知”时,必须对案情进行细致、详尽、客观的研读和分析,尽量甄别出所有的异常情形作为判断的基础,尽可能避免单一情形认定“明知”,最大程度上提高“明知”认定的真实可信性。

(三)认定“明知”应当注意的问题

首先,“异常行为”是根据一般人视角进行的价值判断,特殊的环境状况下可能并不异常,需要具体情况具体分析,一方面要充分听取行为人的辩解意见,另一方面要尽量还原当时的境况,设身处地的思考分析从而得出最接近真实状态的结论;其次,认定过程中不能只从正面角度罗列有利于“明知”认定的积极因素,还应从反向角度严格检视是否存在否定“明知”的消极因素,证据审查要“正”“反”兼顾并进行必要的补证,不可为了得出某种结论而选择性忽视相反的因素;最后,认定结论虽然是“明知”可能性的大小,但作为主观构成要件要素事实的“明知”,其证明标准需要符合刑事诉讼法的规定,故认定“明知”的可能性在心证上要达到排除合理怀疑的程度才能作为入罪要素,否则应坚持存疑从无的原则不予认定。

注释:

[1]褚福民:《刑事推定的基本理论——以中国问题为中心的理论阐释》,中国人民大学出版社2012年版,第1页。

[2][美]约翰·W·斯特龙主编:《麦考密克论证据》,汤维建等译,中国政法大学出版社2004年版,第676—682页。

[3]参见龙宗智:《证据法的理念、制度与方法》,法律出版社2008年版,第284页。

[4]参见郭晶:《刑事推定的构造与“应当知道”的认定——以推定之逻辑构造为基础》,《中国刑事法杂志》2012年第8期。

[5]参见储槐植:《刑事一体化与关系刑法学》,北京大学出版社1997年版,第75页。

[6]参见裴苍龄:《再论推定》,《法学研究》2006年第3期。

[7]参见龙宗智:《推定的界限及适用》,《法学研究》2008年第1期。

[8]同前注[3],第299页。

[9]同前注[4]。

[10]同前注[3],第329页。

[11]何家弘主编:《外国证据法》,法律出版社2002年版,第101页。