山海新经:文化记忆的策展叙事与艺术表征

文|张旭敏 (浙江美术馆 浙江 杭州 310002)

一、共鸣:文化记忆的唤醒

“集体通过决定其成员的记忆的方式来获得并保有其记忆;个体只有在他所属的集体中,通过与其他成员的交往才有可能获得属于自己的记忆并进行回忆。”1.汪民安主编:《文化研究关键词(修订版)》,江苏人民出版社,2020 年,第 403 页。德国学者扬 · 阿斯曼延展了哈布瓦赫关于集体记忆(collective memory)2.法国社会学者埃米尔 · 迪尔凯姆(Emile Durkheim)在著作《宗教生活的基本形式》(1965)中率先对集体记忆进行了科学研究。他的学生莫里斯·哈布瓦赫(Maurice Halbwachs)在其1925 年出版的著作《记忆的社会框架》中,首次将“集体记忆(social memories)”这一概念引入了社会心理学领域。的观点并提出文化记忆(cultural memories)3.扬 · 阿斯曼(Jan Assmann)在其著作《文化记忆》(1997)中将记忆划分为四类:模仿式记忆、对物品的记忆、通过社会交往传承的记忆以及文化记忆。——它负责将文化层面上的意义传承下来,并不断提醒人们去回想和面对这些过去的意义。文化的特质及世界观4.文化的特质是由文化的色调及个性、生活品质、精神状态、道德与美学特征构成的,而人类有关自身的看法、自然与社会在个人心目中的形象以及对自然与社会之运行秩序的认知则构成世界观。参见:[美]马克 · D · 雅各布斯,南希 · 韦斯 · 汉拉恩编,刘佳林译:《文化社会学指南》,南京大学出版社,2012 年,第 220 页。要求我们将“过去”本身看作是一种力量,它与其说是对现在之意义的反映,不如说是当下及过去意义的源泉。

策展叙事的根本机制是对特定问题的定义与反思,而由展览形成的视觉经验本质上是一个文化文本的研究及转译过程,涉及发现、调查、立场表述,甚至批判性干预等等。尽管不同的策展逻辑对文化记忆有不同的建构方式,但在原则上有一定的具体表现:一、具备一般叙事所必需的要素,如叙述者、受叙者、主题事件等,保证了文化记忆的建构内容;二、遵循一般文本的叙事原则,即由叙述者/策展人按照一定的逻辑/时序,讲述和评价发生在某一特定时空的主题事件,暗合文化记忆的逻辑关系;三、策展叙事转化为展览现场后,要通过观众的受叙而被接受,实现文化记忆与个体记忆的生成融合。

“对每一个体而言,美术馆不仅仅是一个地点,一种公共形象,一个场域——以上都是以‘集体’面貌出现的——也是一个具体的‘终极的空间’,而且是一类‘私人空间’,需要落实到单数的眼睛和心灵。”5.唐克扬著:《美术馆十讲》,商务印书馆,2016 年,第 13 页。同时,对社会集体而言,美术馆展览是较为行之有效的视觉传达媒介,也是一种可见的视觉文化智识生产形式。《山海经》集地理志、方物志、民族志、民俗志于一身,是民族文化的精神所在,集中体现了中国古代先民的生存意志与原初智慧。“山海新经”通过对古本文献、神兽意象、文化符号的深层梳理,跨学科地诠释了《山海经》中涵盖的时空、地理、历史、文化等深层嬗变,发掘当代社会个体生存意识中“本我”与“他者”的内生记忆关联,由神话原型的解构引申至当代文化的建构。艺术的发展史包含有可见的物质性事实与不可见的精神/文化性事实,从再现到观看,“山海新经”的策展叙事融合了文本与图像的二元优势,既还原了艺术作品的文化情境又彰显了其在客观历史条件下的潜在寓意,将图像历史与人文内涵有机地结合在一起,借助当代艺术的表现语言与导向意识,探讨开启神话记忆场域空间拓展的现实可能性,并向观众积极传递属于我国华夏民族的神话意识与诗性的、精神的文化印记。

二、阐扬:视觉文化的演绎

展览作为社会自我观察的样本及其与艺术生产场域的美术馆的互动媒介,是一种主观性的视觉文化实践,而艺术作品正在成为一种隶属于策展逻辑的“话语”。一旦作品被理解为文化思辨的有形载体,策展叙事便以其在特定文化主题下的可视性为目标,通过塑造和调节策展话语而将艺术转译为视觉文化生产的必要手段之一。

《山海经》是中国人耳熟能详的神话元典,包含上古时期流传的自然气象、物种起源等各类知识。“山海新经”开篇叙事即以文献梳理作为序章展开——其中,既有《山海经释义》《山海经广注》《山海经新校正》等代表性的明清刻本,又有《山海经》版本衍变、神话故事分类、对外传播等研究成果图表,还囊括了《炎帝升仙图》《独角瑞兽》等汉画像拓片及忻州九原岗北朝壁画墓《升天图》复制史料,以直观的感性经验直接召唤起观众的隐性文化记忆。

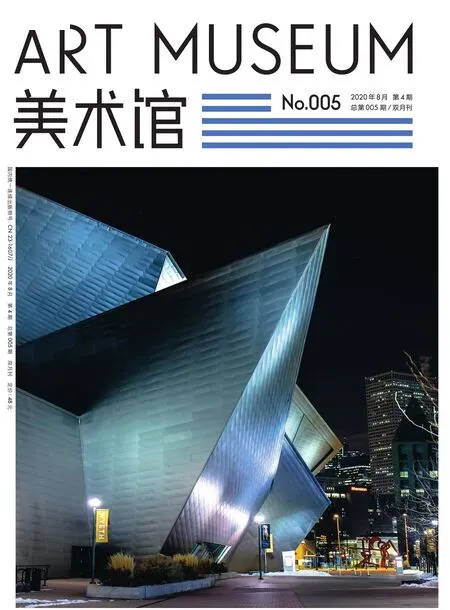

①“山海新经”展览现场

②“山海新经”展览海报

另一方面,展览主体结构分为“鸿濛:天书遗篇”“饕餮:天下意象”“寤寐:天地新志”等三个版块,分别聚焦过去、现在、未来的线性时间顺序,版块间的复调叙事排布又依次打开观众的接受视域以安置故事的叙事情境。“鸿濛”作为整个文本的叙事背景也是接受叙事的激发时刻,需要尽可能地拉近观众与展览的距离。集视、听、嗅觉为一体的装置《醉日》,架上作品《归云》《天上人间》《玄黄》《万物有灵》等在色彩、结构、题材、媒介上均呈现出多样化的表现形式,率先营造出一个东方意蕴下的理想世界。“饕餮”版块是叙事高潮部分,意在组合神秘的符号编码以表现神话中畏兽草木的逼真形象,装置作品《白日梦森林》,数字绘画《巨人传》,摄影作品《帝江》《猼訑》,绢本重彩《搜异録·续夷坚志》等均以艺术写实的手法视觉再现了艺术家想象中的山海奇境。这其中,既有被视为华夏鼻祖的黄帝与炎帝,也有成为中国神话英雄代表的刑天、夸父;既有凤皇、帝江等想象中的珍奇异兽;亦有恐怖狰狞的狍骁、女尸等隐喻形象,既有名山大川,又有奇闻异事……让每一位观众从中找到自己的“山”与“海”。如果前两部分的叙事框架是以故事内的全知视点观照了山海神话的发生现场,那么以新媒体影像为主的“寤寐”版块则是聚焦未来向度的虚拟时空,影像作品《新山海经》《引力纠缠》《灰飞烟灭》等均将观看的个体并置于集体立场上重新思考环境问题、能源危机、核战争等严峻的人类境遇,在异化挑战中叙述了观众“被经历”的集体记忆,予以警示。

可见,“山海新经”将叙事线索从丰富的史料引至当代艺术作品,通过神话母题的意指叙事与当代艺术展开互文性对话,设立一个开放性的故事交流框架以构成艺术话语的社会权利表述实践,传递出凸显文化属性的集体记忆唤醒及持续性发展动力。不仅解析了中华文明起源与中华文化特质的精神基因,探寻并传递了人类幼年时期的文化记忆,也立体呈现了由上古神话世界到宇宙未来存亡的终极思考。

三、超越:集体记忆的升华

集体记忆是在一个群体里或现代社会中人们所共享、传承以及一起建构的事或物;它在空间和时间上是具体的,它专属于某一集体,决定着这一集体对自身的认知,同时它又是可以被重构的。因此,每一个集体都需要依靠文化记忆去维持个体的历史认知与身份认同,而每个文化体系中都存在着一种凝聚性结构(cohesive structure)6.在时间层面上,凝聚性结构把过去和现在连接在一起,其方式便是把过去的重要事件和对事件的回忆以某一形式固定和保存下来并不断使其重现,以获得现实意义。在社会层面上,这种凝聚性结构包含了共同的价值体系和行为准则,而这些对所有成员都具有约束力的东西又是从共同的对过去的记忆和回忆中剥离出来。参见:汪民安主编:《文化研究关键词(修订版)》, 江苏人民出版社,2020 年,第 404 页。,其意义在于使所有成员对此文化体系产生归属感和认同感,从而定义自己和这个集体。既然说,“集体记忆的媒体——比如口头传述、文字图片或电脑——实现了文化的延续”7. [德]安斯加 · 纽宁,[德]维拉 · 纽宁主编,闵志荣译:《文化学研究导论》,2018 年,第 158 页。,那么,美术馆完全可以通过视觉文化的策展叙事形成一套特定的符号系统和展演方式,在文化领域实现当代社会集体记忆的有效建构。

“东方智慧”系列以中华优秀传统文化的传承与阐扬为核心旨归,在秉承东方文化独有的内生视阙与记忆属性的同时,通过建构当代视觉文化的诗性叙事框架,倾力打造当代艺术创作与优秀传统文化之间的多层次对话机制,催生时代新语境下强化民族自信、提炼人文精神、认同文化身份的路径。“山海新经”的叙事策略延续了“东方智慧”的宗旨,探索神话文本的人文艺术本源,演绎一场上古神话与当代艺术的互文性对话,进而寻求中华民族的精神渊源和文化记忆。首先,策展叙事有意识地将古籍文献、艺术作品安排在特定的空间与逻辑关系中排序,组织视觉层面的多种修辞手法而形成复杂的叙事层次以引起观众的多维度共鸣——观察、联想、感知、情绪等,由此使展览成为视觉文化最终输出的意义阐释共同体。其次,艺术展览的文化主题往往兼具经验性与虚构性的双重倾向,既着眼于社会现实又综合了真善美的理想诉求,目的是匹配上层建筑在整个社会文化语境中的特定导向。本次展出作品或以水墨、油彩和版画等表达宇宙初开的生命意识;或以雕塑、装置等重塑人类对未知物象的丰富想象;或以影像、新媒体等扩充人与自然和谐相处的生态图景,更有雕塑作品《考古坑1号》还原了九尾狐化石的考古现场,特别强调了记忆框架下策展叙事的真实性与连续性,带给观众想象力与启发性的双重激荡。

“山海新经”展览现场

一定程度上,现代艺术的展览史也可以反映为一部浓缩的社会文化发展史。“山海新经”的策展叙事通过对中华神话的精神溯源着重梳理了《山海经》之于中国文化的基因体系,把生命初开的质朴与天真熔铸进古老且深邃的“东方智慧”中,建构了兼具复杂性与细腻性的集体文化记忆,为观众带来关于视觉形象与历史根源的深刻体验。