《周礼》今书探秘

丁进

[摘 要] 《周礼》“今书”是《周礼》“故书”的修订本。“今书”的初本出现于杜子春之后、郑司农之前,“今书”的递修本出现于郑玄之前。“今书”递修本吸收了杜子春、郑司农等学者的校勘成果。“今书”对“故书”经文作了修订,改正了错字,将通假字改回本字,质量有很大提高。“今书”的出现标志着以《周官传》四篇为代表的西汉古文《周礼》学的终结和以“今书”为基础的东汉《周礼》学的兴起。

[关键词] 今书;故书;周礼学

[中图分类号] G256[文献标识码] A [文章编号] 1008—1763(2020)04—0027—07

Disclosure of the New Edition of Zhou Li

DING JIN

(Yuelu Academy, Hunan University, Changsha 410082, China)

Abstract:The new edition of Zhou Li is a revision of the old edition of Zhou Li. The original version of The new edition of Zhou Li appeared after Du Zi-chun and before Zheng Si-nong and the revised edition which appeared before Zheng Xuan absorbs the collation achievements of Du Zichun, Zheng Si-nong and other scholars. The new version revised the old version of the scripture, corrected the wrong words, and changed the forgery words back to the original words, which greatly improved the quality. The emergence of the new edition marks the end of the study of Zhou Li in the Western Han Dynasty, represented by the four chapters of Zhou Guan-zhuan, and the rise of the study of Zhou Li in the Eastern Han Dynasty based on the new edition.

Key words: new edition; old edition; Zhou Li Science

鄭玄《周礼注》大量称引“故书”,对“今书”也偶有称引。根据“故书”与“今书”对立情况,我们可以通过郑玄称引的“故书作某”推导出“今书”的情况。《周礼》“故书”“今书”的性质到底是什么?古今学者对“故书”的研究成果比较丰富,但关于“今书”的研究则非常罕见。杨天宇《杜子春对〈周礼〉今书的校勘及郑玄对杜校的取舍》是关于《周礼》“今书”的专题论文。[1]247-257该文是关于杜子春与“今书”关系的个案研究,对于《周礼》“今书”缺乏全面讨论,因而有必要研究《周礼》“今书”的实质。《周礼》“今书”与“故书”是一个问题的两个方面,“今书”问题不解决,“故书”问题也不可能获得全面解决。从“故书”到“今书”到底发生了什么?为什么会出现“今书”这种现象?它们的经学史意义如何?本文试图揭开这些秘密。

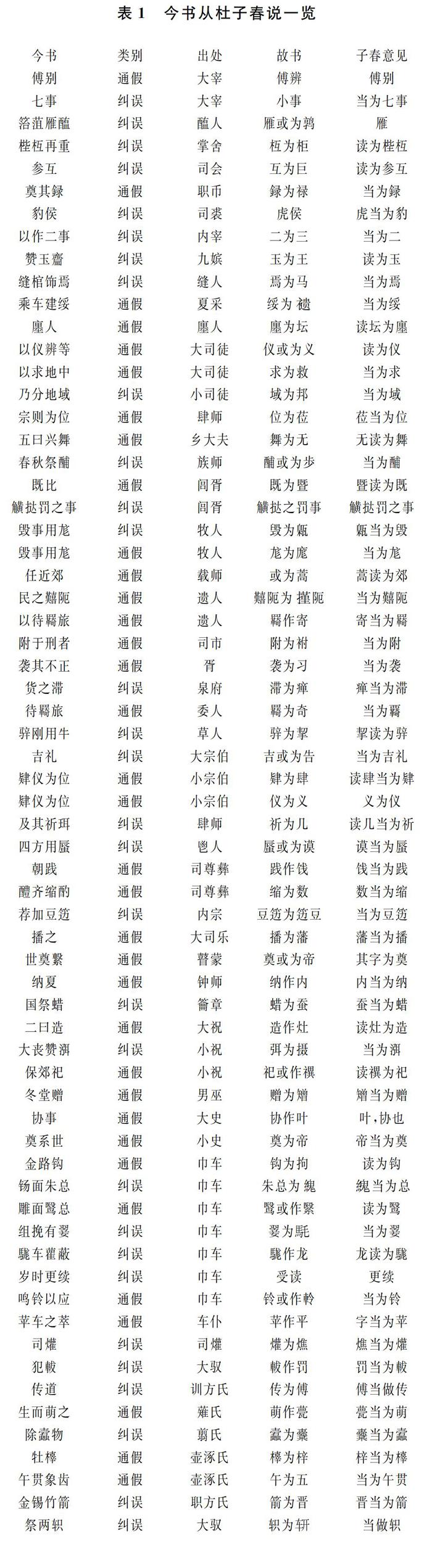

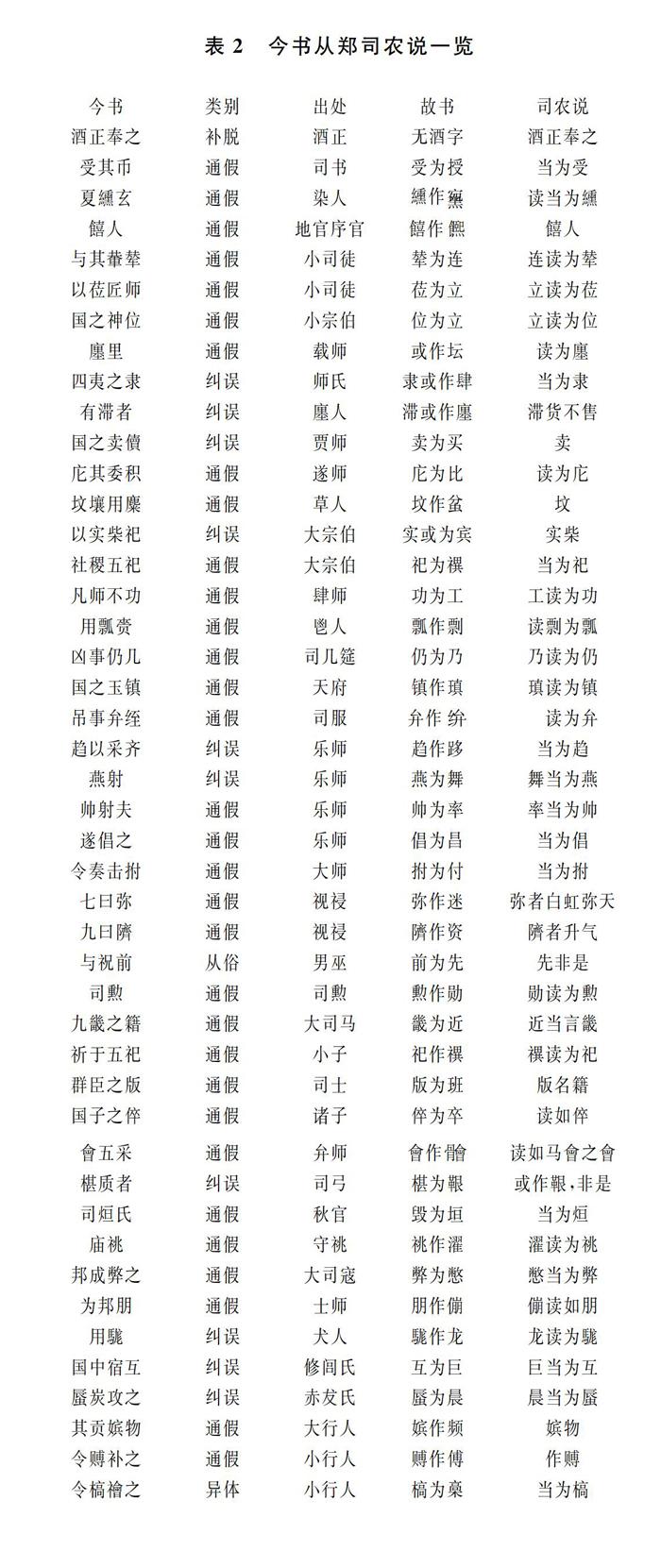

一 今书对故书做了改动

由于《考工记》是另外一部文献,我们排除《考工记》,从《周礼》天、地、春、夏、秋五官一百七十余处“故书”“今书”中除去部分重复文字,得一百五十余例。我们对这一百五十余例作了分类研究,发现 “今书”是对“故书”的有意改动,改动原因包括纠错、补漏、去衍、通假字替换、变更俗字五种,其中以本字替换通假字最多。由此可见从“故书”到“今书”是同一文献在传播过程中发生的变化,这种变化是否影响了文献意义表达?我们试举两例。

郑司农云:“故书上句或无事字。”杜子春云:“当为‘正月吉。书亦或为‘戒令政事,月吉则属民而读邦法。”[2]718

依据郑注,“故书”此处至少有两种版本,或本作“掌其族之戒令,政月吉”,正本作“掌其族之戒令政事,月吉”。杜子春校勘为“各掌其族之戒令,正月吉”当从“故书”或本。“今书”校勘者不从杜子春说,从“故书”正本。

又如《春官·乐师》:“燕射,帅射夫以弓矢舞。”郑玄注说:“故书射夫为射矢。”又引郑司农说:“射矢,书亦或为射夫。”[2]794可见“今书”从郑司农所说书的或本。

三 今书的性质

从“今书”采纳校勘成果的来源看,“今书”主要采纳杜子春、郑司农的校勘意见,适当吸收我们所不知道的其他学者校勘成果,同时适当采纳了“故书”正本、“故书”或本,形成与“故书”有一百五十多处文字差异的新版本,这个《周礼》本子从文献质量看显然高于河间献王发现的先秦旧书《周礼》版本,是一个精校本。由于郑司农也称引“故书”,而“故书”正是由于“今书”的出现才会被称为“故书”。这种情况说明郑司农时代“今书”已经出现;可是“今书”又吸收了郑司农的研究成果,说明“今书”产生于郑司农作《周官解诂》之后。这种看似矛盾的情况表明“今书”也有一个演变过程,并且不断完善,因而也有不同的版本。“今书”最早的本子当出现在杜子春之后、郑司农作《周官解诂》之前,而郑司农为杜子春的学生,那么“今书”早期编者一定是和郑司农同时代人。郑玄看到的“今书”则为“今书”的递修本,又经过了编者多次校勘和改动。由此可见“今书”已经自成系统,从郑司农到郑玄,“今书”逐渐成为东汉《周官》的主流版本。由此我们认为,“今书”是吸收了从杜子春到郑玄之间几代学者校勘成果的《周礼》修订本。

对于《周礼》版本的校勘很早就开始了,大多数学者依照古学传统精神,发现问题、提出看法,但不改字。然而稍早于郑司农,某位学者吸收了前人特别是杜子春的校勘成果,对《周礼》经文作了全面的校勘整理,并直接改动经文,形成新的版本。此后,又有学者在这个本子的基础上继续吸收郑司农等人的校勘成果,形成更加完善的《周礼》版本。这个版本就是郑玄所称的“今书”;原来未经改动的本子就是郑玄所称的“故书”,由此形成东汉《周官》“故书”与“今书”的两个版本系统。“故书”与“今书”在内容上区别非常小。“今书”部分保持了“故书”正本和“故书”或本的本字,又根据学者的校勘成果,对“故书”文字做了改动。“故书”用本源字,“今书”用区别字;“故书”用通假字,“今书”用本字;“故书”有错讹,“今书”纠正了错讹。

这样,我们可以对《周礼》“故书”“今书”作一个明确的判断:“故书”是汉末学者公认的西汉河间献王所发现《周礼》古文本的抄本和递抄本,基本上保存了河间献王先秦古文本的文字结构面貌,但也有传抄造成的差异。“今书”是东汉学者根据学术界,特别是杜子春和郑司农的研究成果,对河间献王先秦古文本的传抄本进行校勘整理形成的新本,改正了古文传抄本的一些文字错误,还原了一些通假字的本字。

四 关于今书编者的思考

虽然我们确定了《周礼》“故书”和“今书”的主要联系和区别,揭示了“故书”和“今书”的主要特征,但是我们还不能确定这个影响《周礼》学研究一千多年的“今书”编者是谁。我们用排除法对《周礼》“今书”编者做一个外围的探讨。

(一)杜子春、郑司农都不是今书的编者

杜子春的校勘成果“今书”大多予以采纳,但实际上“今书”也存在不从杜子春说的情况。《天官·内宰》说:“出其度量淳制,祭之以阴礼。”郑玄注说:“故書淳为敦,杜子春读敦为纯,纯谓幅广也。制谓匹长。”[2]685但“今书”作淳,不从“故书”作敦,也不从杜子春说作纯。《天官·典妇功》职文说:“掌妇式之灋,以授嫔妇及内人女功之事赍。”郑玄注说:“故书赍为资,杜子春读为资。”[2]690杜子春从“故书”作资,“今书”作赍,不从“故书”和杜子春说。这种情况表明“今书”对于杜子春说的取舍是经过精心选择的,所取所舍大多合理;同时也证明“今书”的编者不是杜子春。

郑司农是杜子春的弟子,郑司农自己称“故书”也有数条,说明郑司农已经有“故书”的概念。杜子春不使用“故书”概念,郑司农使用了“故书”,有没有可能郑司农就是“今书”初版的编者?如果郑司农是“今书”初版的编者,那么“今书”应该全部采用郑司农的校勘成果,但“今书”并不是这样。

《天官·笾人》职文有:“羞笾之实,糗饵粉餈。”郑玄注说:“故书餈作茨。郑司农云:‘茨,字或作餈,谓干饵餠之也。”[2]672可见郑司农认为作“茨”是正确的。根据郑玄说,作“茨”的是故书,那么作“餈”的就是“今书”。郑司农所用本子作“茨”,是“故书”。他所说的“字或作餈”是郑司农所见或本,这个作“餈”的或本显然被“今书”采纳,却没有采纳郑司农认为正确的“茨”字。

《天官·玉府》职文说:“若合诸侯则共珠盘玉敦。”郑玄注说:“故书珠为夷。郑司农则云‘夷盘或为‘珠盘。”[2]678可见在郑司农时代,作“夷盘”是主流的正本,作“珠盘”是非主流的或本。郑司农认可作“夷盘”。在郑玄看来,作“夷盘”的是故书,那么作“珠盘”的是今书,可见今书采纳了郑司农所见或本,没有采用郑司农认为的正本。

再如《夏官·司士》职文经说:“司士掌群臣之版。”郑玄注说:“故书版为班。郑司农云:‘班,书或为版。版,名籍。”[2]848郑司农所说的“书或为版”,传世本即作“版”,“今书”采用了郑司农所见“书”或本,不采用郑司农心目中的正本。

郑司农如果是“今书”的编者,那他就是“今书”的创始人,“今书”系统即使递修也不应当放弃郑司农的观点,但在以上数例中,“今书”没有选择郑司农说。我们由此反推,郑司农不是“今书”的编者。

(二)郑玄不是今书的编者

郑玄《周礼注》底本从“今书”,杨天宇作了论证。我们在这里关注郑玄对“今书”的态度。《春官·肆师》说:“以岁时序其祭祀及其祈珥。”郑玄注说:

序,第次其先后大小。故书“祈”为“几”。杜子春读“几”当为“祈”,“珥”当为“饵”。玄谓“祈”当为“进禨”之“禨”;“珥”当为“衈”。禨衈者,衅礼之事。[2]768

这一段涉及两个字:一个是祈字,另一个是饵字。杜子春从“故书”,读“几”为“祈”;同时认为“珥”当“饵”。《周礼》“今书”从“故书”及从杜子春说,改经文“几”为“祈”;但不从杜子春第二个意见改“珥”为“饵”,保持“故书”的“珥”不变。郑玄不赞成杜子春对这两个字的解释,以为“祈”当为“禨”,“珥”当为“衈”。郑玄的这个意见是正确的。如果“今书”为郑玄所编,“今书”当从郑玄说将“祈”改为“禨”。

相同情况还有许多。《秋官·犬人》说:“凡几珥沈辜用駹可也。” 郑玄注说:“玄谓几读为刉,珥当为衈。刉衈者,衅礼之事。”[2]882 但郑玄所见“今书”仍作“几珥”,而不是郑玄所认为地当做“刉衈”。

《秋官·行夫》说:“居于其国则掌行人之劳辱事焉,使则介之。”郑玄注说:“故书曰夷使。郑司农云夷使,使于四夷则行夫主为之介。玄谓夷,发声。”[2]899可见郑玄认可《周礼》故书作“夷”,但郑玄所见“今书”则没有“夷”字。

郑玄自己所引用的“今书”也不是完全统一的版本,从《乡师》职文注“今书多为屯”看,“今书”也有不同的版本。如果郑玄是此书的编者,他怎么会有“今书”或本?由此可见,《周礼》“今书”是郑玄心目中标准的版本,他遵从“今书”,只在注中标明自己的学术观点,因此他不是“今书”的编者,而是“今书”忠实的传播者,从以上情况看,可以将郑玄排除在《周礼》“今书”编者之外。

(三)马融不是今书的编者

《周礼》“今书”的编者有没有可能是张恭祖、马融中的一个?郑玄曾从张恭祖学习古文,马融是郑玄最重要的老师,由他们中间的一位编成了《周礼》“今书”,然后传给了郑玄也不无可能。例如西汉礼学大戴礼师法和小戴礼师法在《仪礼》传本上就有不同,十七篇排列次序有比较大的差异。这两个学派将各自的《仪礼》校勘成果作为学派共同的资源传授下去。由于张恭祖没有留下任何著作,我们难以考证他与《周礼》“今书”的关系。《马融》曾撰《周官传》,该书虽然遗失,但前人尚有部分引用传到今天。如果将其中与《周礼》有关的部分辑出来,与郑玄所说《周礼》今书做一个比较,看看二者的关联度,不失为一条路径。我们从《周礼注》贾公彦疏中找出两条,从陆德明《经典释文》中找出一条,这三条可作为将《周礼》“今书”说与马融《周礼》说比较的例子。

《大宗伯》云:“以禬礼哀围败。”贾公彦疏:

此经本不定。若马融以为“国败”,正本多为“围败”,谓其国见围,入而国被祸败,丧失财物,则同盟之国会合财货归之,以更其所丧也。[3]759

马融《周官传》以为当做“国败”。今书作“围败”,不从马融说。如果《周礼》今书为马融所改,他应当直接对经文进行改动。但《周礼》“今书”此处没有改动。可见《周礼》“今书”的作者不是马融。

《考工记》“鲍人之事”说:“苟自急者先裂,则是以博为帴也。” 郑司农“帴”读为“翦”,郑玄以为“翦者如俴浅之浅。或者读为羊猪戋之戋”。陆德明《经典释文》引马融说,以为“音浅”。[4]138按照《周礼》“今书”的习惯,如果作者为马融,当改回本字作“浅”。

《考工记》“梓人为簨虡”有“以胷鸣者谓之小虫之属”。郑玄注说:“胷鸣,荣原属。”贾公彦疏说:“马融以为胃鸣。”[3]925贾公彦认为胃在六府之内,其鸣又未可以为状。骨鳴亦难信,皆不如作“胷鸣”也。可见《周礼》“今书”校勘者择善而从,不采用马融说。如果校勘者为马融,他必然改动经文此处的“胸鸣”为“胃鸣”。

我们排除了杜子春、郑司农、马融、郑玄等学术大师编辑《周礼》“今书”的可能。受资料限制,我们不能确切地指明谁编辑了《周礼》“今书”,不过我们确定了《周礼》“今书”最初出现在杜子春与郑司农之间,或许也是一个小小的安慰吧。

五 从今书看东汉《周礼》学的转变

“今书”产生以后,《周礼》学告别了“故书”时代,此后“故书”存在的意义主要是作校勘的参考。《周礼》“今书”与“故书”问题不仅仅是校勘学和版本学问题,更重要的是“今书”的产生标志着以《周官传》四篇为标志的西汉《周礼》学的终结,《周礼》学由此转向,从注重《周礼》现实意义和应用价值的研究走向《周礼》的文字、音韵、训诂和名物制度的知识问题研究。

西汉《周礼》学发端于河间献王。收在《汉书·艺文志》礼类《周官经》之后的《周官传》四篇是最早的《周礼》学著作,班固、颜师古都没有指出《周官传》四篇的作者是谁,郑玄也没有征引,这部著作也仅见于《汉书·艺文志》,估计在东汉就已经失传。王葆玹认为《周官传》四篇为西汉河间学者所作。[6]150我们赞成此说,认为此书为河间献王一派所作。第一,班固《艺文志》依据刘歆《七略》,有所改动一般注明“出”哪些篇、“入”哪些篇,礼类班固只注“入《司马法》一家,百五十五篇”,可见《周官传》非班固加入。第二,刘歆《七略》完成于王莽摄政之前,因而可以判断《周官传》非刘歆所作。第三,又刘歆之前,习《周官》的学者集中于河间,因而我们赞成此书为河间学派所作。

河间《周官》学奠定了西汉《周官》学的基本特色,那就是注重《周礼》的应用。河间献王君臣利用《周官》编写著作,开创了《周官》应用学的先河。他们利用《周官》中部分材料,编写了《乐记》,试图为恢复西周礼乐文明提供思想资料。《汉书·艺文志》说:“武帝时,河间献王好儒,与毛生等共采《周官》及诸子言乐事者,以作《乐记》。”[5]1712河间献王君臣还对《周官》的官制有过初步的研究,《汉书·艺文志》儒家类列有《河间周制》十八篇,这部著作为河间学派研究西周制度的著作,其性质当与《乐记》相似,也是为重续西周礼乐文明提供制度借鉴。

西汉《周礼》学的高峰为王莽以《周官》改制。包括王莽以《周官》税民、以《周官》改地制、以《周官》改官制、以《周官》改服制,将《周礼》变成王朝推行政治、经济制度改革的主要依据,这是中国历史上《周礼》制度第一次被中央级政府所采纳。王莽还利用《周官》对国家祭祀制度进行了改革。《汉书·郊祀志》引王莽改祭礼说:《周官》天墬之祀乐有别有合。其合乐曰:“以六律、六钟、五声、八音、六舞大合乐,祀天神,祭墬祇,祀四望,祭山川,享先妣、先祖。凡六乐,奏六歌而天墬神祗之物皆至。”[5]1265

然而《周礼》这次作为王朝主要意识形态的时间非常短暂,随着刘歆被王莽所杀以及王莽的倒台,以《周礼》的名义进行的社会改革戛然而止,《周礼》学由官方之学再次成为民间之学。此后《周礼》学研究从发掘《周礼》的思想和制度直接服务于社会改革转变为对《周礼》文本本身的研究。《周礼》“今书”的出现标志着《周礼》学的这一转变的形成。这个转变的奠基人是杜子春,关键人物是郑司农,而集大成者为郑玄。但《周礼》“今书”学并不具备今文经学意义,与《周礼》“故书”一样,他们还是属于古文经学系统。因而郑玄在《仪礼注》中称引今文、古文,在《周礼注》中称引“故书”“今书”,区别非常严格。

[参考文献]

[1] 杨天宇.杜子春对《周礼》今书的校勘及郑玄对杜校的取舍[J].传统中国研究,2008(5):247-257.

[2] 郑玄.周礼注[M]∥十三经注疏.北京:中华书局,1980.

[3] 贾公彦.周礼注疏[M]∥十三经注疏.北京:中华书局,1980.

[4] 陆德明.经典释文[M].北京:中华书局,1983.

[5] 班固.汉书[M].北京:中华书局,1962.

[6] 王葆玹.今古文经学新论[M].北京:中国社会科学出版社,1997.

[收稿日期] 2019-02-18

[基金项目] 国家社会科学基金重大招标项目:中国经学史(10ZD&058)

[作者简介] 丁 进(1962—),安徽青阳人,湖南大学岳麓书院教授,博士,研究方向:經学和出土文献。