2008年金融危机以来意大利工会的复兴及面临的挑战

张 莉

内容提要| 工会是劳动(雇佣)关系中最活跃的集体力量。随着经济全球化的进程与新自由主义的盛行,西方传统市场经济国家中的工会力量逐渐减弱,集体谈判的影响力骤降。然而,在2008年的金融危机期间,意大利工会并没有受到重创,逐步探索了一条重新振兴之路,成为经济政治生活中重要的参与者,并重新确立了全国性行业层面在劳资关系中的核心地位。目前,意大利工会复兴之路依然面临着非常严重的挑战和危机,如劳动力市场改革对工会利益代表广泛性的削弱、工会双重代表制的危机、中左翼政党新自由主义化与工会联盟的破裂等。意大利工会的复兴之路漫长且困难重重。

在21世纪之初,意大利工会与南欧其他国家工会一样,经历了一个缓慢而渐进的衰落过程,对经济和政治领域的影响日益减弱。同时,集体谈判权正朝着日益下放的方向发展,劳资政三方协商逐渐减少,取而代之的是少数工会签署的协定,或是社会对话——政府与社会伙伴进行象征性的磋商方式。然而,这些趋势并没有因金融危机与欧债危机而加剧,实际上反而有所减缓,甚至有些反弹。在危机期间,意大利工会在组织上、在经济和政治生活中扮演的重要角色也出现了意想不到的反弹,重新塑造了它们的政治策略及其影响力。集体谈判权下放的趋势逐渐减缓,全国性行业部门重申了自己在劳资关系中的重要地位。工会不仅在劳资关系领域,而且在意大利社会和公共政策等其他领域成为一个重要的参与者。它们在许多不同领域的广泛存在,一定程度上弥补了在生产过程中影响力的衰落。政府不能公开地反对和打击它们,也难以忽视它们的影响力。

一、金融危机对意大利劳资关系的影响

意大利工会经常被视为“南欧模式”的典型代表,其给人的固有印象是会员少、组织薄弱、意识形态分歧大、对抗性行动缺乏。因此,雇主对工会认可度有限,工会对经济和社会政策的影响程度较低。①B.Ebbinghaus, Ever Larger Unions: Organisational Restructuring and Its Impact on Union Confederations, Industrial Relations Journal, vol.34, 2003, pp.446-460.在20世纪50年代,意大利工会的确符合典型南欧模式特征,但在随后的几十年里经历了不同的发展阶段,彻底改变了其初始的情况。②M.Regini, Trade Unions, E.Jones and G.Pasquino (eds.),The Oxford Handbook of Italian Politics, Oxford University Press,2015, pp.528-540.21世纪以来,意大利的劳资关系呈现出矛盾的特征。一方面,“集体自治”是工会和雇主联合会传统的力量来源;另一方面,意大利长期奉行“多元竞争”模式,其本质是普遍存在合同性质,在某些情况下具有明显的“冲突性”。①G.P.Cella and T.Treu, Relazioni Industriali e Contrattazione Collettiva, Milano: Il Mulino, 2009.

与欧洲其他国家相比,意大利工会受到的监管较少,劳资关系制度化程度较低,缺乏正式和稳定的法规来管理参与者之间的关系。“一方面,这种意大利劳资关系体系的非正式性与自主性增强了工会适应不断变化环境的能力;另一方面,意大利工会积极参与社会保障和福利政策的制定,作为三方委员之一干预劳动力市场,是相对正式和稳定地参与公共政策的制定与实施,政府经常就劳工政策正式征求工会的意见。这在某种程度上抵消前一方面带来的益处”。②I.Regalia and M.Regini, Italy: The Dual Character of Industrial Relations, in A.Ferner and R.Hyman (eds.), Changing Industrial Relations in Europe, Malden: Blackwell Publishers,1998, pp.459-503.意大利工会的二元性根源于工会在经济和政治上的弱点,导致其他主体多年来在集体谈判中忽视工会的作用。自主性与非正式性可以确保工会成本低、具有较小风险的灵活性,而正式的制度参与可以在一定程度上弥补成熟劳资关系体系的缺失,有助于工会的社会凝聚力。1993年签署的三方协定是工会克服这种二元性的努力。20世纪90年代是工会、雇主联合会和政府三方协调制定政策与稳定“社会协定”的十年,形成了意大利特有的“政治交换”范式。工会完成了工作场所代表制度改革,恢复和增强了与会员的关系,并改善了工会之间的关系。总的来说,这十年加强了工会联盟和团结,恢复了它在工人中的影响力。③L.Baccaro, M.Carrieri and C.Damiano, The Resurgence of the Italian Confederal Unions: Will It Last? European Journal of Industrial Relations, vol.9, 2003, pp.43-59.

自21世纪以来,各国政府独立于工会(以及部分雇主联合会)单方制定政策和采取行动,意大利中右翼联盟在选举中获胜,最大的雇主联合会工业家联合会选出了新主席,工会处于不利的环境。这导致了三大工会的两极分化,意大利总工会(CGIL)倾向于采取强硬的反对路线,劳工联合会(CISL)与劳工联盟(UIL)愿意妥协。最严重的时期是在2009年,三大工会就“跨联盟协议(inter-confederal agreement)取代1993年三方协定问题发生分裂。但是,工会之间采取联合行动并从未停止,到2011年6月就工会代表权和集体谈判达成了一项内部协议。

意大利遭遇了2008年金融危机的重创。2009年,国内生产总值同比下降5.5%,制造业产出下降16.6%。失业率从2008年的6.7%,上升至2016年的11.7%,且南方地区和年轻人的失业率更高(在同一时期分别从12%增长到19.6%,从21.2%增长到37.8%)。④Ida Regalia and Marino Regini, Trade Unions and Employment Relations in Italy during the Economic Crisis, South European Society and Politics, vol.23, p.65.工会早期的应对策略还是遵循了传统的路径,例如依赖于工资保障基金(Cassa Integrazione Guadagni),出台了一项新的特别临时计划,惠及任何规模的企业和任何经济部门。

意大利经济严重衰退强化了过去十年前已经开始出现的集体谈判权分散化趋势。2011年6月,三大工会与雇主联合会在148号法律框架下签署了一项跨联盟协议,规定公司层面的谈判对签署方所有下属的组织具有约束力的标准。该协议规定,公司层面关于经济和标准的协议,包括废除整个行业的合同,只要由“具有最高代表性”的组织签署,就对其所有所属雇员是有效的。协议还规定,在参加集体谈判时,应根据经核证的会费数目和单一代表选举的投票数来评价工会的代表性。2011年8月,贝卢斯科尼政府在《预算法》增加了一项关于政府单方面干预的条款,进一步促进了集体谈判权的分散化,从而打破了长期以来政府不得干预私营部门集体谈判的传统。这是为了应对来自欧洲央行的压力——公司层面 “毗邻谈判”(proximity bargaining)⑤法律术语,双方各自占用相邻而被隔开的场所,由调停人来往传话进行外交会谈。达成的协议不仅违反行业协议,而且也触犯法律(意大利宪法、欧盟法和国际劳工公约的限定)。

意大利工业家联合会对此极为愤怒,他们宣布拒绝政府采用的这种干预方式。①G.Berta, Confindustria in Opposition, in A.Bosco and D.McDonnell (eds), Italian Politics from Berlusconi to Monti, 2012,pp.225-243.S.Colombo and I.Regalia, Changing Joint Regulation and Labour Market Policy in Italy during the Crisis: on the Edge of a Paradigm Shift? European Journal of Industrial Relations,vol.22, 2016, pp.295-309.A.Afonso and F.Bulfone, Business against Markets: Employer Resistance to Collective Bargaining Liberalisation during the Eurozone Crisis, Paper Presented at the 24th International Conference of Europeanists, 2017.为了达成整个经济范围内的社会协定,参与社会对话的三方合作协调在应对意大利经济衰退中没有发挥重要作用。政府的态度起到了较大的作用,它们不是十分重视包容性谈判和广泛的协定,认为应该优先制定安抚国际金融市场的紧急措施,而不是寻求社会伙伴之间的共识。②R.Pedersini and M.Regini, Coping with the Crisis in Italy: Employment Relations and Social Dialogue amid Recession,in K.Papadakis and Y.Ghellab (eds.), The Governance of Policy Reforms in Southern Europe and Ireland, 2014, pp.109-126.S.Perez and M.Rhodes, The Evolution and Crises of the Social Models in Italy and Spain, in J.E.Dolvik and A.Martin (eds.),European Social Models from Crisis to Crisis, Oxford: Oxford University Press, 2015, pp.177-213.

在2008—2011年贝卢斯科尼执政期间,三方协商的特点是“拒绝接受否决票”(refusal to accept vetoes),这意味着在实践中政府采取了单边行动方案,否则三方就任何协议都难以达成共识。2011—2013年初,技术官僚政府认为必须实施否决票制,尤其是面对紧急的国际金融危机时。政府在欧洲央行的压力下出台了紧急应对措施,尤其对集体谈判结构进行单方面的干预。由恩里克·莱塔(Enrico Letta)、马泰奥·伦齐(Matteo Renzi)和保罗·真蒂洛尼(Paolo Gentiloni)领导的中左翼政府也认为,不同利益集团之间的合作协调不适用于危机时期。然而,工会和雇主联合会认为,这破坏了政府不干涉社会伙伴在集体谈判中自主权的传统。另一方面,三大工会长期以来难以在集体谈判中采取团结一致的行动(除了在各部门层面大多数协议仍由所有工会签署)。尤其是在贝卢斯科尼执政期间,一些工会和雇主联合会试图采取非正式的双边接触形式,三大工会就政府政策难以达成共识。与此同时,工会在支持政府的政党之间进行艰难的调解,在议会内寻求协商一致意见。然而,通过非正式接触进行社会对话,工会和雇主联合会参与了与多方谈判,被迫直接进入政治舞台并成为利益团体。这一期间最重要的改革,即养老金和劳动力市场改革,突出了社会对话作为应对经济危机的措施所具有的潜在作用及其局限性。

2011年12月,蒙蒂政府迫于严峻的经济和财政压力,单方面起草了《拯救意大利法令》(Save Italy Decree),在颁布前一天举行的全体会议上向社会伙伴披露了该法令的内容。③P.D.Culpepper, The Political Economy of Unmediated Democracy: Italian Austerity under Mario Monti, West European Politics, vol.37, 2014, pp.1264-1281.S.Perez, Eurozone Crisis and Social Models: What Can we Learn from Italy and Spain, Open Forum CES Paper Series, Harvard Center for European Studies,2014.工会主要批评了该法令的制定与发布方式,同时也批评了法令内容。他们反对干预养老金的措施,新法令实际上相当于大幅提高实际退休年龄,废除工龄养老金(seniority pensions),否则就是“提前退休”(anticipated retirement),对养老金支票进行并行惩罚。

在关于养老金的辩论之后,劳动力市场改革成为历届政府改革议程上的主要问题。公众的辩论主要集中在最具争议的解雇员工的改革问题上,特别是《劳动者宪章》第18条中关于工人复职的规定。2012年,蒙蒂政府出台的改革方案只是放松了对大中型企业的解雇限制,提高了临时雇佣(即使用非标准或非典型雇佣合同)的成本,重新设计了失业者收入补助措施制度,试图使该措施有利于外来移民。最终,这项改革在2012年6月底通过了“信任投票”。在2013年夏季,莱塔政府引进了更加具有实质性的干预措施,即所谓的《劳工法令》(Labour Decree)。随后,伦齐政府于2014—2015年出台了《就业法案》(Jobs Act)。虽然政府根据社会伙伴提出的批评对这些政治协议进行了修订,但都没有在社会对话框架内加以讨论。

《就业法案》是一项特别有争议的改革措施,因为它最终改变了1970年颁布的《劳动者宪章》中关于解雇员工的规定(对意大利工会来说是不允许的),其背后的原因是,意大利劳动力市场本国人与外来移民在就业和收入保障方面的差异正在缩小。法案放宽固定期合同工人的解雇限制,新型的无固定期限的担保合同逐年增加,引入了所谓的“增强保护合同”,剔除了遭遇非法解雇必须返聘的条款,①李凯旋:《意大利劳动力市场灵活化改革解析》,《当代世界与社会主义》2018年第2期,第118页。失业保险制度也得到了扩展和重组。②S.Sacchi, The Italian Welfare State in the Crisis: Learning to Adjust? South European Society and Politics, vol.23, 2018, pp.29-46.历届政府激进的劳动力灵活化改革行动给工会带来巨大的压力,加上市场持续动荡和主权债务危机加剧和恶化,意大利经济陷入了严重的困境。

二、意大利劳资关系在金融危机期间的反弹及其原因

在意大利,面对愈加自由的市场经济、就业环境,更为灵活化的雇佣方式,以及更加严格的劳资关系法律规制体系等新自由主义下的雇佣关系,工会提出了一系列旨在解决困境的尝试与捍卫自身力量的工会复兴行动,包含一系列旨在改善工会组织与会员关系的策略,如扩大服务功能(function)、改善组织(organizing)、动员(mobilization)模式等。工会为了能够增强自身的力量,还采取了工会联盟,与其他社区组织合作等策略。③孟泉、曹学兵:《工会何以复兴?——西方工会复兴研究的主要议题、学术争论及启示》,《中国人力资源开发》2019年第3期,第12页。

(一)意大利工会与集体谈判反弹表现

考察工会影响力及其在劳资关系中的作用,广泛使用的指标是工会密度(the union density)④R.J.Flanagan, Maroeconomic Performance and Collective Bargaining, Journal of Economic Literature, vol.37, 1999, pp.1150-1175.和集体谈判覆盖率(the bargaining coverage rates)。工会密度是指工会会员占全体工人人数的百分比,以及工会会员与非会员之间的比例,是衡量一个国家工会作用和影响的重要指标,也是不同国家工会比较研究的焦点之一(见表1)。⑤H.Lesch, Trade Union Density in International Comparison, CESifo Forum, vol.5, 2004, p.12.集体谈判覆盖率表示通过集体谈判获得收入与工作的所有工人(包括工会会员与非会员)占全体工人的百分比(见表2)。工会密度不同于集体谈判覆盖率,后者更能反映工会在劳动力市场上实际影响的范围。在经济活动中,这两个指标一方面可以衡量工会自己的动员能力(会员)或国家赋予它们的职能(erga omnes 等类似条款),另一方面在传统上可以衡量发达经济体之间的差异。

总体来看,法国、美国、西班牙等国的平均工会密度比率较低(低于20%),北欧斯堪的纳维亚国家的比率较高(基本超过50%,有的甚至达到80%)。与此同时,各国谈判覆盖率相对工会密度而言要高很多,除了盎格鲁—萨克森型国家外均在70%以上。但是工会密度低并不必然导致谈判覆盖率低,比如西班牙和法国工会密度相当低,平均在20%以下,但是两国在2008—2013年间平均谈判覆盖率分别高达78%和98%左右。

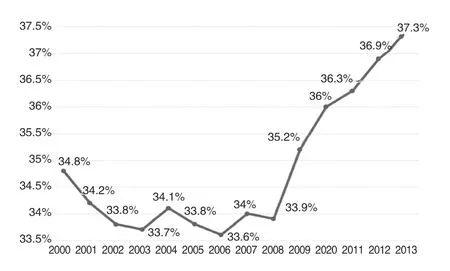

北欧国家在传统上工会密度非常高,较低的是美国。经济危机导致大部分经济发达国家的工会会员锐减。但是,意大利工会密度反而有所上升,从2008年的33.9%上升至2013年的37.3%,尤其是在2008—2010年增幅较快(见图1)。即使考虑到招募年轻工人入会比较困难,私营部门工会密度的较低等因素,意大利工会会员数量在经济危机期间整体上呈现增长趋势,工会组织的反弹高于预期。

表1.主要发达经济体的工会密度(2008年与2013年)

图1.意大利工会密度(2000—2013年)

意大利总工会和意大利劳工联合会成员结构近年来发生了变化,妇女的比例有所增加。2011年,女性会员在全体会员中比例高达48%,意大利总工会一半的领导职位由女性担任,女性在意大利劳工联合会中领导职位的比例为30%。最明显的变化是,苏珊娜·卡缪索(Susanna Camusso)担任总工会有史以来首位女主席。但是,在三大工会中,年龄低于35岁的活跃会员占不到四分之一,工会依然存在老龄化严重的问题。

2010年,在总工会、劳工联合会和劳工联盟中,移民相对于所有会员(包括养老金领取者)的比例分别为8.4%、6.6%和9.5%。移民中的工会密度为35%,高于意大利其他工人。这主要有两方面原因。首先,移民的工作和生活条件比其他工人差很多,通常没有资格在公共部门工作。其次,据估测,意大利有50万移民工作不合法。在南方番茄采摘季节,他们一天劳动工资只有30多欧元,其中监管者还要扣留约三分之一。为此,工会于2011年成功地推动立法禁止雇佣非法农业工人(caporalato)。

衡量工会在经济中发挥影响程度的另一项主要指标,即集体谈判覆盖率也能反映发达国家受经济危机的影响程度。欧洲的工会在经济中的总体影响力有所下降(见表2),在南欧和东欧地区尤为明显,而意大利集体谈判覆盖率基本保持稳定。

从比较的角度来看,意大利的工会和劳资关系在危机中表现出的反弹比预期要高得多。2008年之前就开始的意大利体制改革在危机期间加速推进,但是并没有严重削弱意大利工会,或深刻影响劳资关系。影响意大利劳资关系的渐进式变革不是所谓的“转型”方式,①L.Baccaro and C.Howell, Trajectories of Neoliberal Transformation: European Industrial Relations since the 1970s,Cambridge: Cambridge University Press, 2017.也不是作为“取代”或“消耗殆尽”的一种形式。②W.Streeck and K.Thelen, Introduction: Institutional Change in Advanced Political Economies, in W.Streeck and K.Thelen (eds.), Beyond Continuity, Oxford: Oxford University Press,2007, pp.1-39.事实上,工会和集体谈判已经在某种程度上改变了自己在意大利社会中的作用。尽管工会在其传统领域已经难以发挥像以前一样强大和有效的作用,在传统活动领域中有所式微和有效性减弱,但它们开始进入新的领域发挥新的作用。这是意大利工会的重大转变,也意味意大利劳资关系没有彻底自由化。

表2.主要发达经济体的集体谈判覆盖率(2008年与2013年)

(二)意大利工会和集体谈判反弹的原因探析

1.意大利工会的反弹

事实上,在意大利除了天主教会外,没有任何其他社会组织像工会一样在全国、地区、企业、工作场所等存在系统的组织体系,或在各个行业具有广泛的代表性,这是意大利工会在金融危机期间能够恢复活力的最重要原因。工会由于在职会员和活动经费的增长而逐步建立了高度系统化的组织结构,包括捐赠和会员费在内,工会估计每年有2亿欧元的活动经费,其会员在20世纪70年代后期不到1万人,而在2016年超过2.5万人。①M.Carrieri and P.Feltrin, Al bivio.Lavoro, Sindacato e Rappresentanza Nell'Italia d'oggi, 2016.S.Leonardi, Trade Unions and Collective Bargaining in Italy during the Crisis, in S.Lehndorff, H.Dribbusch and T.Schulten (eds.), Rough Waters:European Trade Unions in a Time of Crises, 2017, pp.83-107.工会在各级公共机构和私营企业中为代表更多的工人、移民以及有组织的对话机构而努力。

金融危机以来,它们参与广泛的社会与政治经济活动,不仅仅局限于工会主导或参与的集体谈判。工会的活动和战略呈现多样化的趋势,如行动层次的多样化、代表领域的多样化、解决问题的多样化。层次多样化一直是意大利工会运动的典型特征,它可以在几个层次(中央、地区、工作场所)同时或者分别采取行动。其中,工会主要在地方层面,即在工作场所和国家部门之间进行活动,也可以在集体谈判之外采取其他形式的行动,如提供广泛的专业化服务、双边机构内公司合作制度化、与其他公民社会组织一起组织政治行动等。在职业划分日益细化和充满不确定因素的时代,这些措施赋予工会提高吸引力与增加新会员人数的潜力,并通过双边代理机构来扩大服务业、手工业与小公司的利益。②G.De Lucia and S.Ciuffini, The System of Bilateral Bodies in the Artisan Sector: The Italian Experience in the Context of European Social Dialogue, International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations, vol.20, pp.133-145.

在代表性方面,三大工会积极探索新的策略,如通过组织专职工会(dedicated unions)来加强联系和保护临时工和自由职业者,③S.Leonardi, Trade Unions and Collective Bargaining in Italy during the Crisis, in S.Lehndorff, H.Dribbusch and T.Schulten (eds.), Rough Waters: European Trade Unions in a Time of Crises, 2017, p.99.制定专门的业务策略保护移民工人,④S.Marino, Trade Union Inclusion of Migrant and Ethnic Minority Workers: Comparing Italy and the Netherlands, European Journal of Industrial Relations, vol.18, 2012, pp.5-20.与地方政府进行社会协商和谈判保护老年人和所有“弱势”穷人⑤L.Burroni and M.Carrieri, Bargaining for Social Rights(BARSORI) Country Report Italy, 2011.的利益,等等。这些措施通过各种集体谈判形式而予以实行,如增加福利救济补充条例①D.Natali, E.Pavolini and B.Vanhercke (eds.),Occupational Welfare in Europe: Risks, Opportunities and Social Partner Involvement in Pensions and Unemployment Protection,Brussels: ETUI, 2017.、制定针对移民工人的特别保护措施、发起社会议题、提供积极的劳动力政策和培训方案,等等。

意大利工会推动了一系列广泛的动议和计划,这些计划的实施不仅是工会的未来设想,而且是应对各种情况和问题的多样化回应。伴随着工会会员缓慢但稳定的增加,工会密度也逐渐提高。虽然制造业的工会成员逐渐减少,而建筑业、公共部门、私营部门以及服务业,特别是零售业和运输业的会员大幅增加,越来越多的女性和移民工人加入工会组织,而且加入非典型工人工会(atypical workers’ unions)的人数也有小幅增加。受金融危机的影响,领取养老金的会员人数较为稳定,甚至有所下降。另一方面,与所有发达国家一样,较年轻的和受教育程度较高的工人加入工会的意愿较低,这无疑是一个令人担忧的问题。

意大利工会活动多样化,超越其传统职能范围,存在与传统战略和政治定位不一致的风险。事实上,意大利工会作为普通工人阶级的传统角色定位,主要表现在20世纪60年代末和70年代初的“社会斗争”,且当时缺乏其他能够代表主要社会需求的全国性协会,工会长期以来享有社会资源的垄断地位,这成为工会持续存在主要原因。然而,资本全球化和新技术革命的发展导致工作场所日益碎片化、多元化与流动性,所以工会新能力与职能的转型是对这种新发展趋势的回应。

2.集体谈判的反弹

意大利是发达国家中劳动争议发生比较多的国家。金融危机以来,意大利集体谈判反弹的主要原因是劳资关系谈判中的其他两方,即公司和政府在经济衰退期的行为。原则上,它们可以像其他欧洲国家一样,趁机削减工会的权力与影响力,但它们的实际行为相当谨慎。②P.Marginson, Coordinated Bargaining in Europe: From Incremental Corrosion to Frontal Assault? European Journal of Industrial Relations, vol.21, 2015, pp.97-114.A.Koukiadaki,I.Tàvora and M.Martìnez Lucio, Continuity and Change in Joint Regulation in Europe: Structural Reforms and Collective Bargaining in Manufacturing,European Journal of Industrial Relations, vol.22, pp.189-203.S.Lehndorff, H.Dribbusch and T.Schulten, European Trade Unions in a Time of Crises - A Overview, in S.Lehndorff, H.Dribbusch and T.Schulten (eds.),Rough Waters: European Trade Unions in a Time of Crises,Brussels: ETUI, pp.7-35.事实上,雇主联合会鼓励恢复统一的协定,以便在生产制度彻底改组时促进工作场所内合作与社会团结的发展。至于政府,在2011年贝卢斯科尼政府下台后,后来的内阁倾向于参与社会对话,多次谋求与工会合作,很少干涉工会的工作。

在此期间,工会之间经常在战略决策上出现分歧,最著名的案例是2009年意大利总工会拒绝签署关于改革集体谈判体系的跨工会联盟协定。2010年意大利冶金联合会(FIOM)和意大利总工会就菲亚特公司重组计划签署了协议,其结果是,菲亚特公司退出了意大利机械行业协会(Federmeccanica)与机械工人集体协议,而与其他工会等组织签订公司层面的协议。③R.Pedersini, Recent Developments in Fiat’s Industrial Relations, http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2011/02/articles/it1102019i.htm.M.Simoni, Fiat Restructuring and the Pomigliano Case: A New Era in Italian Industrial Relations? in E.Gualmini and E.Pasotti, Berghahn (eds.), Italian Politics: Much Ado About Nothing? pp.198-219.尽管分裂使工会的作用遭到严重削弱,但是除了冶金联合会之外,2009年达成的协议成为之后其他合同续签的统一基础。2009年,企业家联合会在新主席的倡议下,为了避免在工会制度化程度仍然较低的背景下与最大的工会总工会发生冲突,开始非正式地与总工会主席重新建立联系。④I.Regalia, Italian Trade Unions: Still Shifting between Consolidated Organizations and Social Movements? Management Revue, vol.23, pp.386-407.三大工会与企业家联合会签订了重要的协议(分别在2011年、2013年、2014年、2016年),被 誉 为一个新时代的开始,照亮了工会未来的发展前景。2016年,《冶金工人集体协议》(The Collective Agreement for Metalworkers)的签订具有特别象征意义,首次实现了自2008年以来的统一续签。

长期以来,集体谈判权力下放被认为是经济复苏和促进创新所必需的改革。然而,对于意大利而言,尽管政府经常威胁要干预,但它们并未明确介入此事。①G.Meardi, Mediterranean Capitalism under EU Pressure:Labour Market Reforms in Spain and Italy, 2010-2012, Warsaw Forum of Economic Sociology, vol.3, pp.51-81.尽管少数实力强大的大公司坚持更大的集体谈判权力下放和削弱全行业协议的作用,但绝大多数小公司——意大利工业体系的支柱、与工业联盟有关的规模最大的核心企业,即意大利其他雇主联合会的基础——-对继续维持全国性行业集体协议的重要地位更感兴趣。因此,小公司协会成为首先与工会就集体谈判制度改革达成跨联盟协议的组织,强调全国性集体协议的重要地位,取代2009年到期的协议。

雇主联合会认为,一方面要促进协商各方达成共识,因为全国性协议是意大利工会传统;另一方面也要防止公司之间无效的冲突和无限制的竞争,特别是在权力下放后缺乏足够集体谈判能力的情况下。企业家联合会意识到,集体谈判权力下放会削弱它在劳资关系中的作用和影响力,迫使它转变自己的战略。②P.Sheldon, R.Nacamulli, F.Paoletti and D.E.Morgan,Employer Association Responses to the Effects of Bargaining Decentralization in Australia and Italy: Seeking Explanations from Organizational Theory, British Journal of Industrial Relations, vol.54, pp.160-191.因此,雇主联合会对伦齐政府提出的引入法定最低工资的提议持怀疑态度,该提议将为更大的集体谈判权力下放铺平道路。由于这些策略和组织方面的转变,雇主的集体谈判策略在促进创新的普遍需求中呈现出一定程度上更为谨慎的立场。③S.Perez, Eurozone Crisis and Social Models: What Can we Learn from Italy and Spain, Open Forum CES Paper Series,Harvard Center for European Studies, 2014, p.38.S.Colombo and I.Regalia, Changing Joint Regulation and Labour Market Policy in Italy during the Crisis: On the Edge of a Paradigm Shift? European Journal of Industrial Relations, vol.22, pp.295-309.全国性协议不仅在庞大的小公司组织内,而且在中型和大型企业中(菲亚特除外)占据并维持着主导地位,全行业性的集体协议成为公司层面的集体谈判的重要保障。

在金融危机时代,尽管政府所采取的策略在维持、有时甚至鼓励集体谈判方面产生了意外的效果,但事实上,一方面,国家对劳动力市场的干预,从蒙蒂政府在欧盟的压力下实施的措施到伦齐政府制定的《就业法案》,放弃自1993年以来已牢固确立的合作与协商措施,引入了单方宣布生效的规则,不需要社会合作伙伴的参与;另一方面,新规则并不直接干扰社会伙伴在其特定领域的自主权,即使是条款规定的共同条例,也不能干涉他们行使自主权的方式。新规则甚至明确规定,可以通过集体谈判具体制定关于劳动力市场管制的规范,正如《就业法案》所明确指出的,在各个层面、在真正的“具有代表性的机构”之间进行集体谈判,从而排除了小型的、不具有代表性的机构。因此,新规则可以被理解为重新启动集体谈判的新方式,在各个层面可以促进工会承担更多的社会伙伴的责任。

综上所述,企业和政府的实际行为在很大程度上解释了集体谈判活动的反弹,远远超出了它们在政治和文化辩论中的立场。它们(菲亚特公司和贝卢斯科尼政府除外)没有利用工会之间不团结来削弱工会的合法性,避免在集体谈判中采取与工会公开对抗和相互攻击的策略。然而,这并不意味着工会不会面临巨大的挑战。

三、意大利劳资关系面临的挑战

自21世纪以来,意大利像其他大多数发达国家一样,工会一直面临非常严重的挑战。工会规模逐年萎缩且会员老龄化严重,劳资关系由市场个人主义主导,工会的传统理念与新时代工人的诉求脱节,工会组织结构逐渐衰退,使有组织的集体行为的活动空间越来越小,雇主的主动性不断增强。

(一)工会利益代表广泛性的削弱

21世纪以来,意大利劳资关系发生了巨大变化,对促进工会改革产生更加深远的影响。尽管由不同立场的政党组成争吵不休的政府,削弱了政府的选举合法性,但对劳动力市场的立法干预是广泛而深刻的。意大利政府自20世纪90年代以来,以从边缘到核心、从“夹心层”到“内部人”的路径,通过采取放宽固定期合同限制、放宽无固定期限合同个体解雇限制、提高失业保险替代率、弱化集体谈判作用以及实施“适度的”工资政策等措施,对劳动力市场进行了灵活化改革。①李凯旋:《意大利劳动力市场灵活化改革解析》,《当代世界与社会主义》2018年第2期,第117页。经济危机以来,尽管遭到了工会和激进左翼政党的强烈抵制,意大利政府仍然对劳动力市场进行了更加急进的改革,如颁布了2012年的《劳动改革法案》、2014年的《波莱蒂法案》与2015年的《就业法案》,逐步消除了对固定期合同的限制,固定期雇员转为无固定期雇员的难度加大,尤其是《就业法案》最终完成了对《劳动者宪章》核心内容的修订。劳动力市场灵活化改革及其给工资劳动者带来的生计风险的升级,严重削弱了工会话语权与集体谈判权,工会历经几代人抗争才赢得的历史成果遭到了实质性破坏,已经成为意大利政府,尤其是中左翼政党陷入合法性危机的动因之一。

政府实施的改革给工会带来了新的挑战。首先,在大多数情况下,改革是单方面实施的,或以不具有约束性的方式与社会伙伴协商产生的。这意味着,在社会层面和在公众舆论中,工会的作用或多或少在逐步地丧失,尤其是在单边干预被证明是成功的情况下。其次,这些新规则影响了传统上受保护的工人群体在过去获得的“权利”,这些工人群体构成了工会的核心群体。新立法淡化了工会“内部人”和“外部人”②形成于“黄金时代”的意大利保守主义劳动力市场,存在着“内部人”“夹心层”和“外部人”的三重分化。意大利国内外自由主义者所指摘的“僵化”,主要是指对固定期合同的严格限制以及仅覆盖了“内部人”的强有力解雇保护机制。参见李凯旋:《意大利劳动力市场灵活化改革解析》,《当代世界与社会主义》2018年第2期,第116页。之间的区别,而且趋向彻底消除这种区别,这侵蚀了工会作为最坚定会员的代表性。最后,为了不受工会的影响,政府对新权利和保护措施的实施进行了重新设计。可以肯定的是,新的立法也规定了社会伙伴决定集体谈判在新的协商领域内是否为必需。工会所面临的风险是影响力大幅降低,这是难以避免的。可以预见,至少在短期内,意大利工会影响力下降的趋势难以遏止,更不会逆转。

工会在组织上与制定协议上持久的影响力与其实际影响力之间差距越来越大。③S.Lehndorff, H.Dribbusch and T.Schulten(eds.), Rough Waters: European Trade Unions in a Time of Crises, Brussels:ETUI, 2017, pp.7-35.工会在短期内通过继续捍卫它们此前获得的权利来应对新的变化。工会积极地对各项改革提出批评和反对,尤其是在蒙蒂政府颁布了有关养老金和劳动力市场的首批改革措施之后,工会利用自己的影响力集体动员或胁迫政府。近年来,工会不仅仅采取保守防御策略,也试图采取积极主动的行动。三大工会继续寻求团结的道路,其重要的标志是努力促进统一续签所有部门的集体合同,尤其是2016年签署的冶金行业的合同,这是继8年前的单独协议之后再次实现统一续签。总工会在2015年夏天向其他工会提出建议,重启共同制定战略的进程。2016—2017年,工会与零售和手工业行业的雇主联合会就集体谈判构架达成统一的合作协议。特别重要的是,工会联盟起草了与工业家联合会讨论的关于劳资关系条例,总工会努力地采取了一些积极主动措施,促进工会继续团结地采取统一行动。

此外,集体谈判的内容与过去有明显的不同。在各层面签署的协议中,除了与工作时间和组织灵活性有关的问题有了相当大的进展外,福利问题正日益成为工会关注的主题。①D.Natali, E.Pavolini and B.Vanhercke (eds.),Occupational Welfare in Europe: Risks, Opportunities and Social Partner Involvement in Pensions and Unemployment Protection,Brussels: ETUI.2016年《冶金工人集体协议》的续签具有重要意义,不仅因为它是一个统一部门的协议,还因为它的核心是提供一系列广泛的福利条款,而不仅仅是传统意义上的“加薪”。工会在社会保护和福利领域的干预措施,补充或部分改革了福利制度,这不仅仅是劳资关系传统范畴的延伸。事实上,工会影响力下降使在改革中处于最不利地位的工人脱离工会,转而支持其他社会团体(如非政府组织、消费者组织、社会运动等)。这些组织成为职场的新代表,加剧了与其他传统社会伙伴尤其是工会的竞争,它们日益增长的影响力对工会作为工人代表的传统垄断地位提出挑战,这也迫使工会重新定位。

(二)工会双重代表制的危机

意大利工会存在较弱的立法监管和制度化的问题,②I.Regalia and M.Regini, Italy: The Dual Character of Industrial Relations, in A.Ferner and R.Hyman (eds.), Changing Industrial Relations in Europe, Malden, MA: Blackwell, 1998, pp.459-503.工会在工作场所之上的组织结构基本保持稳定,而双重代表制和代表性危机主要存在于工作场所。

二战后,企业内的组织模式是,工作委员会根据工会提供的雇员表(分为蓝领和白领工人),按照严格的比例选出各自的代表。在形式上,工作委员会不是工会组织,明确排除了集体谈判权,也不能号召罢工,它仅仅是一个负责确保工人与公司管理者之间关系顺畅的组织(1966年协议第3条第1款)。随着罢工浪潮的高涨,工作委员会被工厂理事会(consigli di fabbrica)取代。1970年的《劳动者宪章》授权工会建立工作场所代表结构,即工会代表(Rappresentanze Sindacali Aziendali,简称RSA),三个工会联合会承认工厂理事会作为自己的分支组织,根据法律赋予它们“最具代表性”的地位,进而授权它们实施所有工会职能,包括集体谈判权。工厂理事会及其代表成为工厂内的主要代表机构,在意大利劳动史上,第一次融合了工作场所的工人代表和外部的工会代表的双重性质,这一点与英国工厂的工人代表制(shop stewards)相似。这种双重代表制是一种实用性组织构建,工厂理事会成为工会结构最基本的基层组织,同时也代表了工作场所的所有工人。然而,这种实用主义的组织引发了关于意大利工会缺乏民主的激烈辩论。③L.Baccaro, Union Democracy Revisited, Economic and Industrial Democracy, vol.22, 2001, pp.183-210.

20世纪80年代末、90年代初,工会发起改革倡议。1993年,三个工会联合会和雇主决定采用单一代表制(Rappresentanze Sindacale Unitarie,简称RSU)。与工厂理事会一样,RSU是一种典型的混合制度,确保企业外部工会之间的连续性和内部工作场所结构的稳定性,三分之二的代表由全体工人选举产生,并对工人负责报告,由能够参加部门集体协议的签署的企业支部任命三分之一的代表。2001年第165号法令规范了工作场所的集体代表制度,对私营部门的RSA和所有工人选举出的RSU 进行了清晰的区分。

RSU 成为公司和地方层面集体谈判的工会代表,被赋予协商权和知情权,这满足了意大利工人普遍代表权的要求,因此成为实现工会民主的一个重要工具,在一段时间内促进了意大利工人运动的重新合法化和重新获得活力。④D.Carrieri, L'incerta Rappresentanza, Bologna: Il Mulino,1995.但是,从20世纪90年代中期开始,RSU 陷入停滞的困境,其核心问题主要包括四个方面,即主要工会联盟缺乏团结、公司层面集体谈判权有限、双重代表制难以平衡以及当选代表长期得不到轮换。①D.Carrieri, Seconda Repubblica: Senza Sindacati?Rome:Ediesse, 1997.在三大工会联盟于2013年5月和2014年1月分别与工业家联合会签署的工会代表性协议中,废除了由工会直接选举或任命三分之一RSU 的规定,所有代表将由全体工人投票选出。②L.Fulton, Worker Representation in Europe, http://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations.尽管如此,工会的双重代表制仍然面临着两个主要的问题。

第一,工作场所双重代表制难以维持平衡。意大利私营企业并没有普遍建立单一代表制,如包括银行和保险在内的一些行业,以前的工会代表仍然存在。2014年1月的工会代表性协议赋予RSU 优先权,签署该协议的工会承诺,在RSU 已经成立或正在组建过程中,它们不能建立RSA。工会尽管尊重RSU 运作与管理的方式,但RSU 通常由工作场所中最高的工会领导人担任主席,在较大的工作场所成立执行委员会,由工作场所工会的领导组成,做出关键性决策,并将这些决定报告给RSU。双重代表制的失衡强化了工会对RSU 的控制,而难以代表工人的真正意愿。

第二,企业内部代表地位的模糊与不对等性。20世纪80年代初,在集体动员期间,私营经济部门之中产生了广泛的工厂理事会组织网络。这些是全体工人选出的统一代表机构,也代表工会,也是工会承认的基层组织。但是,为了符合意大利劳资关系的自愿性质,它们的特点是运作具有明显的非正式性和低制度化特征。长期以来,这促进了它们适应环境的能力,往往降为企业内人事和管理层公布企业决定或进行工人集体联络的工具,并没有代表全体工人的利益。单一代表作为企业级谈判的唯一代理人,也没有得到雇主的认同,他们认为省级工会代替工作场所的单一代表成为二级集体谈判的代表。企业内部代表的模糊性和不对等性已经阻碍了工会在工人和集体谈判中代表性的有效性。

自20世纪90年代中期以来,工会的否决权减少了,这意味着工会代表性的下降。特别是,工会社会根基(不仅仅是成员)的削弱,在意大利不断变化的社会政治和经济背景下,削弱了工会作为“支持者”或“反对者”的影响力。

(三)意大利左翼政党中间化与工会联盟的破裂

工会与政党尤其是与社民党分别被视为在企业和选举中工人阶级的组织与代表。③M.Duverger, Political Parties: Their Organization and Activity in the Modern State, 1954.1944年6月,签署《罗马条约》的社会主义者、共产主义者和基督教民主主义者达成协议,意大利劳工总联合会在此基础上得以成立。1948年,社会主义者和基督教民主党因意识形态上的分裂,劳工总联合会分裂为总工会、劳工联合会和劳工联盟。意大利宗教分歧和劳工运动内部的分裂使工会和左翼政党之间难以形成一种排他性(独有)的关系。尽管总工会与意大利共产党之间的合作持久密切且步调一致,为意大利左翼政党提供了选举和组织支持,尤其是公共部门的雇员和养老金领取者是民主党的忠实的支持者。作为回报,左翼政党接受工会领导人进入议会职位,并在议会制定与通过对工人有益的政策。但随着工会代表能力、集体谈判能力、公众声誉和选举支持率的下降,民主党的新领导层相信维持与工会的传统交流与合作,特别是与总工会合作已不再有利可图。学者们指出,从20世纪70年代开始,政党从群众党向全方位党和卡特尔党的转型削弱了政党—工会联盟。一些工会开始“卡特尔化”,调整自己的政策立场,以便参与内阁谈判社会契约。然而,与此同时,其他工会拒绝淡化它们的意识形态认同。这就是劳工联合会在20世纪90年代后倾向右,而总工会倾向左的原因。意大利的两个左翼政党——社会党(1980年)和共产党(1998年)放弃了马克思主义传统,转而支持社会民主主义传统,从意识形态和组织建构上开启了向主流左翼政党的转型。然而,工会拒绝跟随它们的脚步,导致了左翼政党—工会联盟的破裂。①R.Gumbrell-McCormick and R.Hyman, Trade Unions in Western Europe: Hard Times, Oxford University Press, 2013.J.Kelly,Trade Union Membership and Power in Comparative Perspective, The Economic and Labour Relations Review, vol.26, pp.526-544.T.Poguntke, Parties without Firm Social Roots? Party Organisational Linkage, in K.R.Luther and F.Muller-Rommel (eds.), Political Parties in the New Europe: Political and Analytical Challenges, Oxford University Press, 2002, pp.43-63.

2007年,左翼民主党人党与雏菊花联盟(DL)及其他几个中左小党合并为意大利民主党,②刘光毅:《意大利重建共产党的演变与问题》,《当代世界社会主义问题》2012年第2期,第92页。进一步将其意识形态立场趋向中间,逐步新自由主义化,并改革组织原则。其领导人不再由执行委员会任命,而是全体大会直接选举产生,这增加了党领袖的自主性,而不再更多依靠和借助附属组织如工会的力量,更自由地根据自己的偏好塑造党的路线,以便与其他政党达成妥协,建立卡特尔型政党。事实上,过去20年里,意大利大多数体力劳动者将选票投给了中右翼政党;同时,左翼政党的支持率在意大利中部大幅下降——这里传统上是左派的选票池,但总工会在该地区的力量仍然非常强大。③P.Feltrin, Le Scelte Elettorali Dell Ultimo Quinquennio: Voto di Classe e Voto Degli Iscritti al Sindacato, Quaderni di Rassegna Sindacale,Lavori, vol.11, p.103.在2013年举行的众议院的选举中,大约40%的体力劳动者投票赞成的五星运动党,赢得了25.5%的得票率。意大利总理伦齐对工会采取了批判的立场,指责工会阻碍了重振国家经济所需的变革,因为工会只保护那些长期受雇和有组织的工人,而且更重要的是,它不会帮助政府扩大其选举基础。伦齐突然终止了与工会的任何谈判,他的内阁单方面通过了名为《就业法案》的劳动力市场改革措施,废除了工会取得的最具象征意义的政策成果之一,即《劳动者宪章》第18条。在意大利,传统工会、雇主和政府之间“政治交换”模式发生了明显逆转。④A.Pizzorno, Scambio Politico e Identità Collettive nel Conflitto di Classe, in C.e Crouch A.Pizzorno (ed.), Conflitti in Europa, 1977.传统上,因为工会的数量和巨大影响日益增加,各届政府经常寻求代表工会的左翼政党的支持,以达成三方协议。意大利左翼政党与工会代表的关系恶化,工会沦为民主党可以忽视的众多利益集团之一,工会的“公共角色”逐渐被政治边缘化,进而失去合法性。左翼政党试图拉开与工会距离的努力并没有增加其他选民的比例,这个政治真空反而有利于保守党或民粹主义政党的政治动员。⑤H.Kitschelt, The Transformation of European Social Democracy, Cambridge University Press,1994, p.286.民主党的得票率与总工会会员之间的正相关关系已经显著减弱,三大工会逐步丧失与民主党长期以来保持的富有成效的联盟关系,这也是造成民主党在2018年大选中落败,而五星运动党大胜的主要原因之一。

这些挑战还难以撼动工会在社会与经济生活中的重要性,工会也在逐渐提高应对危机和探索解决问题的能力,如平衡劳资关系与集体谈判中集中与分散化问题、寻求与政党建立联盟关系、积极参与更广泛的社会活动、探索组织结构改革等。但是,意大利工会力量持续下降的趋势难以遏制,这也限制了工会在集体谈判中的议价能力与利益代表的广泛性。