父母元情绪理念与青少年问题行为:迷走神经的调节作用*

何晓丽 袁小龙 胡 铭 周丽晨

(1 宁夏大学教育学院,银川 750021) (2 山东省淄博第六中学,淄博 255300) (3 宁夏中医医院暨中医研究院,银川 750021)

1 引言

随着成长环境的日益复杂化,青少年情绪及与情绪相关的问题行为受到持续性关注。从父母情绪社会化角度探讨青少年问题行为的发生与发展已成为当前研究的热点。其中,情绪反应、情绪谈论、情绪表达等父母情绪社会化的不同方面都会对青少年问题行为产生不同程度的影响(Chaplin,Cole,& Zahn-Waxler,2005;李燕,贺婷婷,俞凯,刘佩丽,2010)。而作为影响父母情绪社会化的重要因素之一,父母元情绪理念与青少年问题行为之间的关系尚需进一步探讨(胡瑞,梁宗保,张光珍,邓慧华,2017)。

父母元情绪理念是父母对自己和孩子情绪所产生的认知与感受,分为情绪教导理念、情绪摒除理念、情绪不干涉理念和情绪失控理念四种类型(胡台丽,许木柱,叶光辉,2002)。不同类型父母元情绪理念与青少年问题行为的关系不尽相同。父母情绪教导理念得分较高时,儿童表现出较好的情绪调节能力、有效的问题解决能力、良好的同伴交往能力和较少的健康问题(Gottman,Katz,& Hooven,1996)。父母情绪摒除理念则能够对儿童情绪调节产生不良影响并造成儿童较多的内化和外化问题(Lunkenheimer,Shields,& Cortina,2007)。如母亲情绪摒除理念能够通过教养态度和青少年自身情绪调节能力对青少年忧郁产生间接作用。此外,父母对儿童消极情绪的引导可以作为保护性因素缓冲摒除理念对其问题行为造成的不良影响,因此父母情绪教导理念和父母情绪摒除理念与问题行为的关系尚需进一步研究。情绪失控理念和情绪不干涉理念是东方文化背景下父母特有的元情绪理念(胡台丽 等,2002)。研究表明,父亲的情绪失控理念与儿童的外显问题显著正相关,而与其社会能力显著负相关(衡书鹏,2014)。母亲情绪不干涉理念则正向预测儿童后期的愤怒攻击、焦虑退缩等行为(梁宗保,2009;梁宗保,张光珍,陈会昌,张萍,2012;梁宗保,胡瑞,张光珍,邓慧华,夏敏,2016)。然而,从童年期到青少年期,父母情绪不干涉理念和失控理念对个体问题行为的影响尚不明确。此外,邱雅沂(2005)调查发现除母亲情绪教导理念外,其余三种母亲元情绪理念均与青少年忧郁存在显著正相关。梁宗保等人(2012)研究发现父亲的情绪教导与情绪紊乱能够影响其情绪表达进而对儿童社会能力产生间接影响。因此,探究东方文化背景下,不同类型父母元情绪理念与青少年问题行为的关系,尤其是对青少年内外化问题行为的影响,对青少年成长过程中情绪调节、社会能力等的提升具有积极的促进作用。

青少年自身的生理性因素是其问题行为发展的内部因素,而自主神经作为人体重要的生理调控系统,其功能性不良会导致个体不良的社会功能(Raine,2002)。“多迷走神经理论(Polyvagal theory)”认为迷走神经是自主神经系统的重要部分,与个体的社会化行为有关(Porges,2007)。Perry 等人(2014)发现3 岁时个体较高的迷走神经张力和较高的迷走神经抑制能够负向预测儿童之后的外化问题,证明早期生理调节对个体后期发展具有重要作用。Neuhaus,Bernier 和Beauchaine (2014)发现高迷走神经张力与较好的社会功能、较少的内化问题有关。上述研究证明,高迷走神经张力与任务条件下较高的迷走撤出是一种相对适应性的反应,与个体问题行为具有负向关系。然而,也有研究并未发现迷走神经张力与问题行为的相关性(Utendale et al.,2014)。对迷走神经抑制与问题行为的关系也存在诸多争论(Hinnant & El-Sheikh,2009;Utendale et al,.2014;Shanahan,Calkins,Keane,Kelleher,&Suffness,2014)。有研究者提出只有适量的迷走神经张力和迷走神经抑制才会对个体行为产生良好作用(Kogan et al.,2014)。迷走神经功能作为个体生理调节能力的指标,其与个体问题行为关系的复杂度在不同被试情况和研究方法中具有明显差异。此外,迷走神经功能作为一种风险性因素,需要联合其他因素才能导致最终问题行为的产生(El-Sheikh,2005;Hastings & De,2008)。迷走神经功能在父母元情绪理念与问题行为的关系中的作用有待进一步验证。

目前,已有研究证实了迷走神经功能在父母因素与个体适应之间的调节作用。Katz 和Gottman(1995)发现对于低迷走神经张力儿童,父母婚姻冲突与儿童外化问题行为显著正向关系,而对于高迷走神经张力儿童,两者无显著关系,表明较高的迷走神经张力能够缓冲婚姻冲突对儿童的不良影响。Van der Graaff 等人(2016)发现对于迷走神经张力较低的女孩,不良的亲子关系质量能够预测较多的外化问题行为,而对于迷走神经张力较高的女孩,亲子关系质量的好坏与外化行为问题没有关系。上述研究表明,较高的迷走张力和迷走抑制代表了良好的生理性调节,对父母高风险因素影响下的个体具有保护性作用。因此,考察迷走神经功能在父母元情绪理念与青少年问题行为关系中的调节作用也是本次研究的重点。

综上所述,本研究拟对父母元情绪理念、迷走神经功能与青少年问题行为的关系进行考察,并提出以下假设:(1) 父母元情绪理念能够显著预测青少年问题行为。(2) 青少年的迷走神经功能对青少年内化和外化问题行为具有预测作用。(3) 青少年迷走神经功能对父母元情绪理念与青少年问题行为的关系具有调节作用。

2 研究方法

2.1 被试

随机选取银川市某中学初一、初二、初三学生和父母共计277 组家庭自愿参加本次研究。由于部分家长和学生问卷填写不完整、部分学生生理数据采集无效,研究最终有效家庭数目为224 组,均为独生子女家庭。其中,男孩116 人,女孩108 人。学生年龄12 至14 岁,平均年龄12.84 岁,标准差为0.76。母亲学历初中及以下91 人、高中70 人、大学及以上63 人;父亲学历初中及以下84 人、高中68 人、大学及以上72 人。在进行生理数据采集前告知被试当天不能饮用茶叶、含咖啡因兴奋类饮品,正式实验前不能做剧烈运动,被试均为右利手,视力正常,不存在先天性生理缺陷和感冒。

2.2 研究工具

2.2.1 测量工具

父母元情绪理念测量

采用台湾学者叶光辉、郑欣佩和杨永瑞(2005)编制的父母后设情绪理念量表(Parental Meta-Emotion Philosophy Scale,PMEPS)对父母元情绪理念进行评测,量表共计42 道题目,分为情绪教导(15 题)、情绪不干涉(12 题)、情绪摒除(7 题)、情绪失控(8 题)四个分量表,采用Likert 6级计分方式,1“完全不符合”到6“完全符合”,由青少年父母分别进行报告。该量表后由梁宗保等人(2011,2012,2016)验证,具有良好的信度和效度。本次研究中母亲元情绪理念总量表α 信度为0.72,情绪教导、情绪不干涉、情绪摒除和情绪失控分量表α 信度分别为0.86,0.76,0.65,0.84。父亲总量表α 信度为0.73,情绪教导、情绪不干涉、情绪摒除和情绪失控分量表α 信度分别为0.81,0.77,0.67,0.79。青少年问题行为测量

采用 Achenbach 和Edelbrock (1987)编制的青少年行为自评量表(The Youth Self-Report,YSR),全量表共计112 道题目,分为焦虑/抑郁、退缩、躯体主诉、社交问题、思维问题、注意问题、违纪行为和攻击行为8 个分量表,采用3 级计分,被试根据近半年内的表现填写量表,“无此表现”计0 分,“有时有此表现”计1 分,“经常有此表现”计2 分。该量表经过实测具有良好的信效度,适合对12~18 岁青少年的问题行为进行测量(刘贤臣 等,1997)。量表中焦虑/抑郁、退缩、躯体主诉分量表得分可合并为内化问题行为,违纪行为和攻击行为分量表得分可以合并为外化问题行为。所以,本文选用焦虑/抑郁、退缩、躯体主诉、违纪行为和攻击行为分量表,共53 题进行内化问题和外化问题的测量。其中内化问题量表和外化问题量表的α 信度系数分别0.78,0.72。2.2.2 测量仪器

采用美国Biopac 公司的MP150 型(16 通道)生理多导仪进行心率和呼吸的记录。生理多导仪由主机、放大器、换能器三部分构成,本次实验中主要用到的模块是ECG100c 心电放大器和RSP100c 呼吸放大器,两根 LEAD100S 屏蔽导线,一根LEAD100d 非屏蔽导线,一条TSD201 呼吸绑带,医用一次性电极贴片若干。除此之外,本次实验使用一台DELL 台式电脑为被试播放实验相关材料刺激,另外一台DELL 笔记本内置AcqKnowledge 4.3软件并与生理多导仪器相连,进行不同通道的生理波形记录。

2.3 实验过程

2.3.1 生理指标测量

生理指标测量在银川市某中学闲置教室完成,将教室用布帘分为主试操作室和被试实验室两部分,被试实验室内有座椅并在座椅前1 m 处放置DELL 台式机以及生理多导记录仪用以播放实验材料,主试操作室内放有内置AcqKnowledge 4.3 软件的DELL 笔记本与生理多导仪连接用以记录被试心电和呼吸数据。

当被试来到实验室时,让其自然放松的坐在座椅上,主试为被试连接生理信号传感器。之后主试回到操作室,让被试适应环境1 min,期间保持放松,然后开始正式实验。正式实验分为两个流程:第一个流程为基线期,使用PPT 给被试自动播放中性图片12 张,让其认真观看,保持放松,保持身体尽量不动,同时采集被试基线期数据(180 s),实验图片均来自中国情绪图片系统(白露,马慧,黄宇霞,罗跃嘉,2005);第二个流程即任务期,采用心算任务让被试做连续减法运算,同时采集被试任务期数据(180 s)。实验心算任务的原型为特里尔应激任务范式(TSST)中的心算任务。研究设计了3 组四位数减两位数运算,使用A/B 两套PPT 播放方案对三组运算加以平衡,除心算减法呈现顺序不同外,其余皆相同。之后实验结束,总时间持续约9 min。

2.3.2 问卷测量

生理测量结束后,由被试当场填写“青少年行为自评量表”。在学校家长会期间(约在全部生理测量完成一周后),由主试为家长发放2 张“父母后设情绪理念量表”,讲解相应注意事项后,一份问卷请到会家长填写后现场回收,另一份问卷则由家长带回,由未到会家长填写,第二天交由学生带回。

2.4 数据分析

采用Acqknowledge 4.3 软件对生理数据进行离线分析。呼吸性窦性心律不齐(respiratory sinus arrhythmia,RSA)是指与呼吸周期有关的心率节律性波动,因此我们采集同时期呼吸与心率数据,使用Acqknowledge 4.3 内置RSA 计算模块,计算原理是使用峰谷法(peak-to-valley method)计算每一次呼吸的心跳间期(IBI,单位:ms)变化。首先得出全时段初始RSA 值,然后将初始RSA 值进行自然对数转换(单位ln [ms²]),最后对基线时期(180 s)和任务时期(180 s)的RSA 值取平均数,即可得到基线期和任务期的RSA 值。基线期RSA -任务期RSA=RSA 抑制。研究中主要使用基线RSA (基线迷走神经张力)和RSA 抑制(迷走神经抑制)两项指标考察迷走神经功能。最后将生理数据和问卷数据共同转换到SPSS 20.0 进行统计分析。

3 结果

3.1 不同实验阶段迷走神经水平差异

采用配对样本t

检验,考察不同实验阶段迷走神经水平的差异,结果表明任务期RSA 显著低于基线期RSA (7.69 ± 1.12 vs.8.04 ± 1.03,t

=8.57,p

< 0.001),说明被试在任务条件下表现出显著的RSA 抑制。

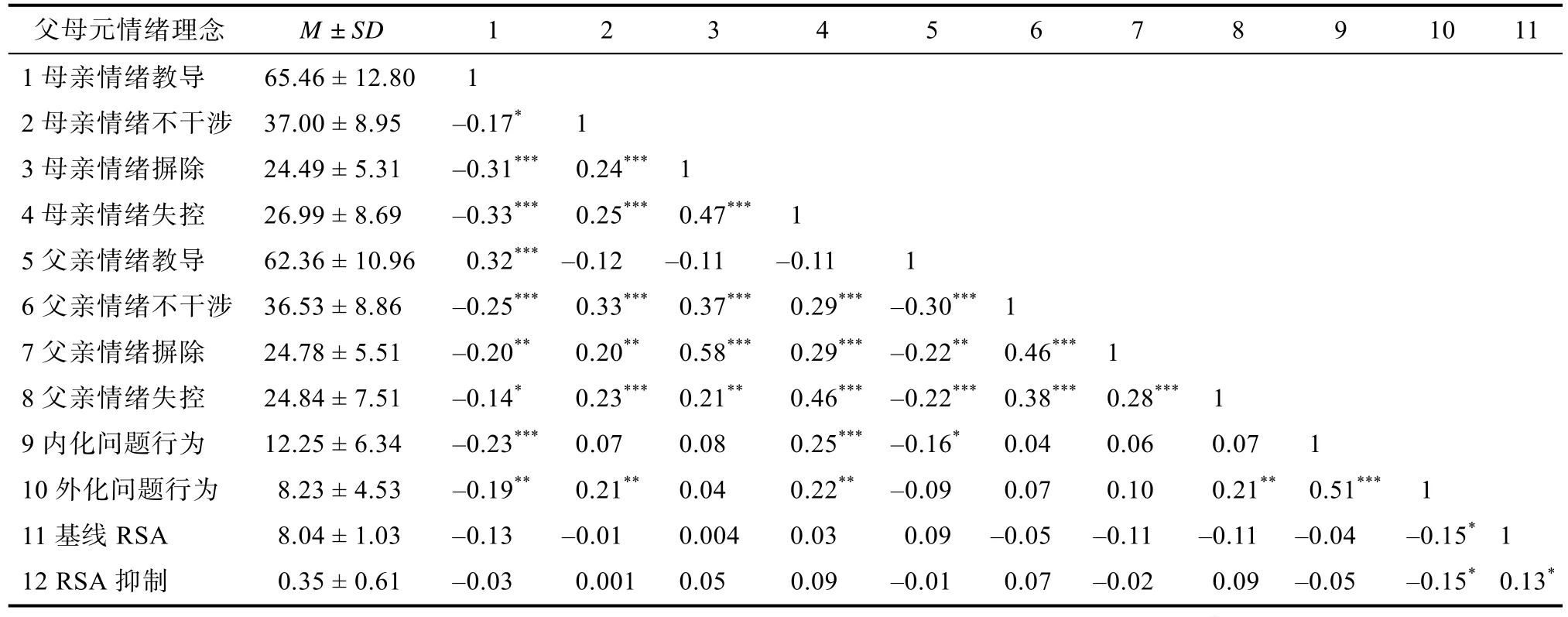

表1 父母元情绪理念、迷走神经功能与问题行为的相关分析

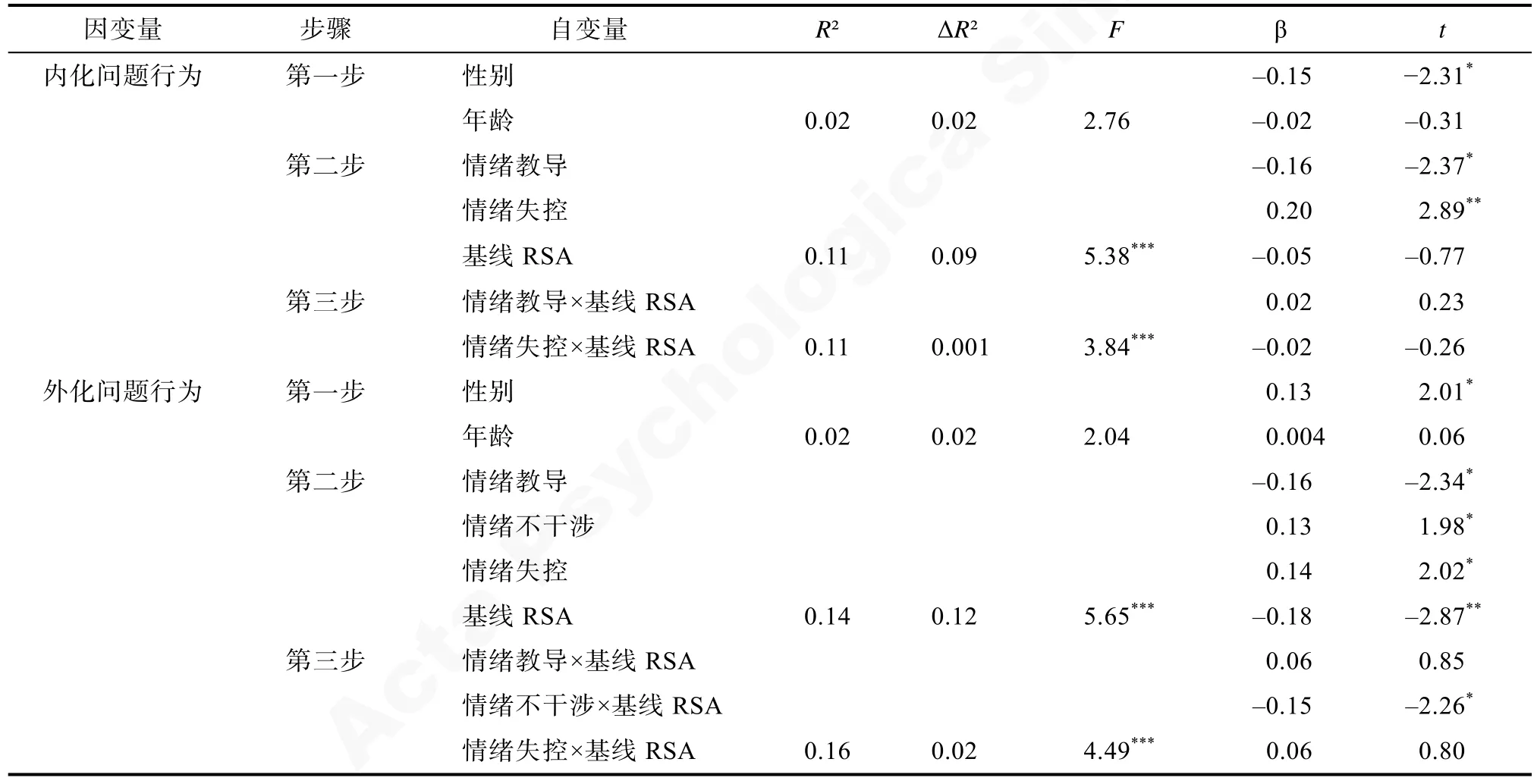

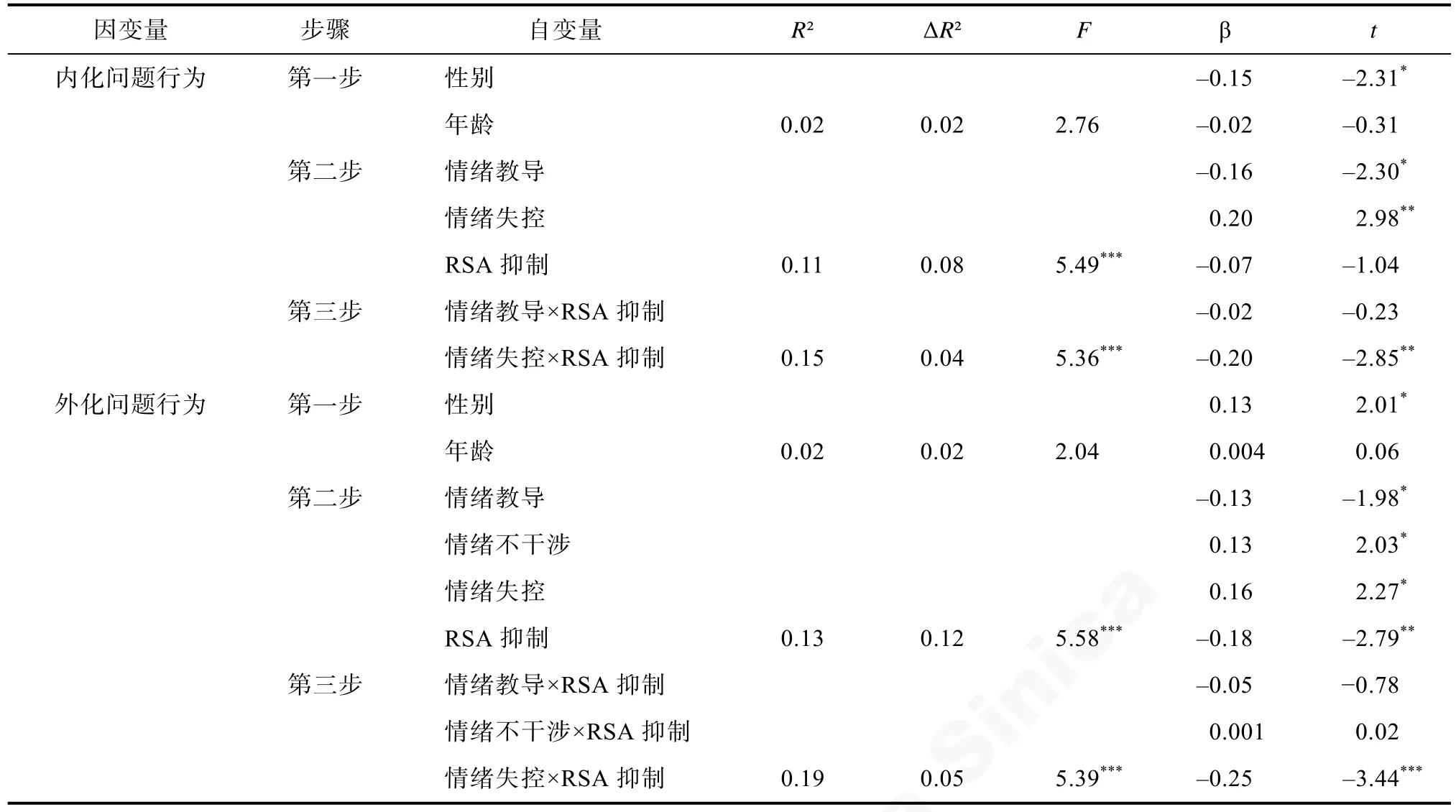

表2 母亲元情绪理念、基线迷走神经张力与青少年问题行为关系的回归分析

3.2 父母元情绪理念、迷走神经功能和青少年问题行为相关分析

由表1 可知,母亲情绪教导与内化、外化问题行为显著负相关,母亲情绪不干涉与外化问题行为显著正相关,母亲情绪失控与内化、外化问题行为显著正相关。父亲情绪教导与内化问题行为显著负相关,父亲情绪失控与外化问题行为显著正相关;基线RSA 和RSA 抑制均与外化问题行为显著负相关。

3.3 母亲元情绪理念、基线迷走神经张力与青少年问题行为关系

采用多元线性回归方法,分别以内化问题行为和外化问题行为为因变量,母亲情绪教导、情绪失控为自变量,基线RSA 为调节变量,性别和年龄为控制变量,构建回归方程,结果见表2。

由表2 可知,当以内化问题行为为因变量时,母亲情绪教导和情绪失控的回归系数显著,即认为母亲情绪教导对青少年内化问题有负向预测作用、母亲情绪失控对青少年内化问题有正向预测作用,但是母亲情绪教导、情绪失控与基线RSA 乘积项的预测作用不显著。当以外化问题为因变量时,母亲情绪教导、情绪不干涉、情绪失控和青少年基线RSA 的回归系数显著,即认为母亲情绪教导、青少年基线RSA 对青少年外化问题行为有负向预测作用,母亲情绪不干涉、情绪失控对青少年外化问题行为有正向预测作用,同时母亲情绪不干涉和基线RSA 乘积项回归系数显著,说明基线RSA 在母亲情绪不干涉与青少年外化问题行为的关系中具有调节作用。为进一步了解基线RSA 的调节作用模式,按照正负1 个标准差对基线RSA 进行高低分组,对交互项进行简单斜率的分析,结果见图1。

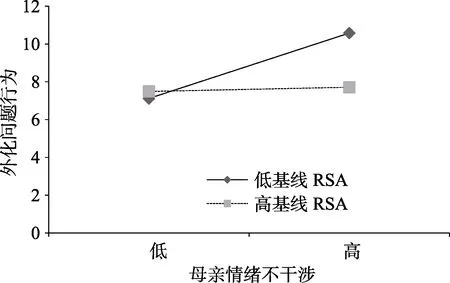

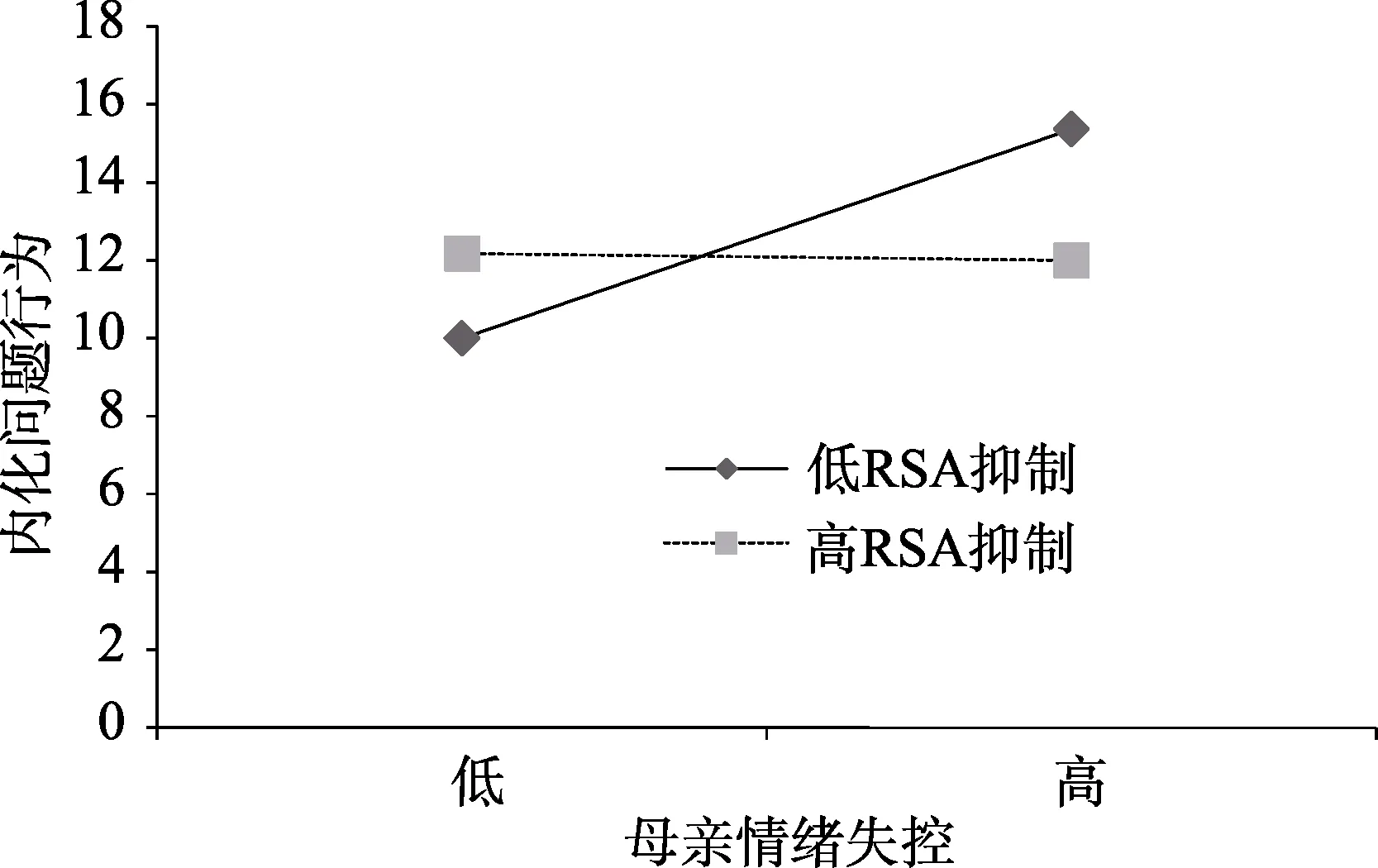

图1 基线RSA 对母亲情绪不干涉与外化问题行为关系的调节作用

由图1 可知,当青少年基线迷走神经张力较低时,母亲情绪不干涉显著正向预测青少年外化问题行为(β=1.73,p

< 0.001);当青少年基线迷走神经张力较高时,母亲情绪不干涉对青少年外化问题行为的预测不显著(β=0.11,p

=0.788)。3.4 父亲元情绪理念、基线迷走神经张力与青少年问题行为关系

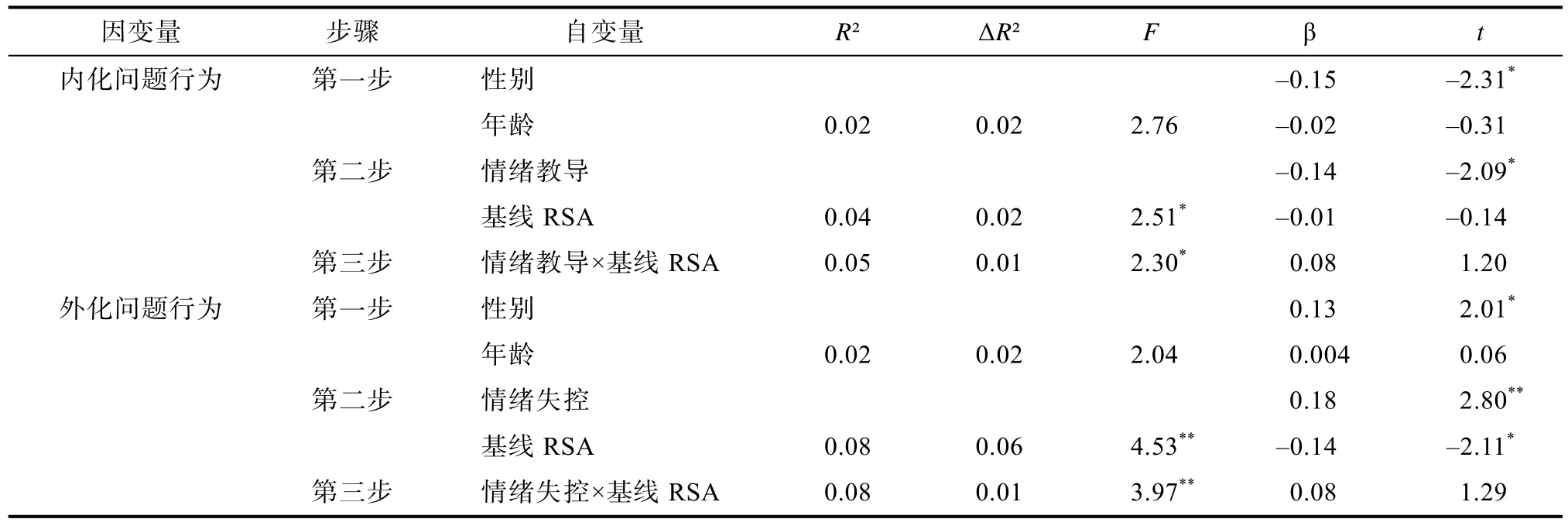

采用多元线性回归方法,分别以内化问题行为和外化问题行为为因变量,父亲情绪教导为自变量,基线RSA 为调节变量,性别和年龄为控制变量,构建回归方程,结果见表3。

由表3 可知,当以内化问题行为为因变量时,父亲情绪教导的回归系数显著,即认为父亲情绪教导对青少年内化问题行为有负向预测作用,但是父亲情绪教导与基线RSA 乘积项的预测作用不显著;当以外化问题行为为因变量时,父亲情绪失控的回归系数显著,即认为父亲情绪失控对青少年外化问题行为有正向预测作用,但是父亲情绪失控与基线RSA 乘积项的预测作用不显著。

3.5 母亲元情绪理念、迷走神经抑制与青少年问题行为关系

采用多元线性回归方法,分别以内化问题行为和外化问题行为为因变量,母亲情绪教导、情绪失控为自变量,RSA 抑制为调节变量,性别和年龄为控制变量,构建回归方程,结果见表4。

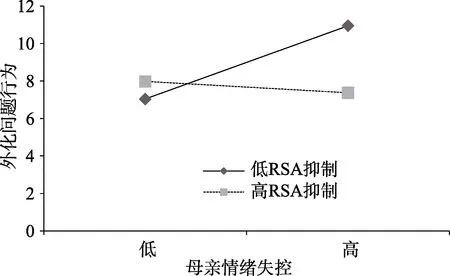

由表4 可知,当以内化问题行为为因变量时,母亲情绪失控与RSA 抑制乘积项回归系数显著,说明RSA 抑制在母亲情绪失控与青少年内化问题行为的关系中具有调节作用。当以外化问题为因变量时,青少年RSA 抑制的回归系数显著,即认为青少年RSA 抑制对青少年外化问题行为有负向预测作用,同时母亲情绪失控和RSA 抑制乘积项回归系数显著,说明RSA 抑制在母亲情绪失控与青少年外化问题行为的关系中具有调节作用。为进一步了解RSA 抑制的调节作用模式,按照正负1 个标准差对RSA 抑制进行高低分组,对交互项进行简单斜率的分析,结果见图2 和图3。

由图2 可知,当青少年迷走神经抑制较低时,母亲情绪失控显著正向预测青少年内化问题行为(β=2.69,p

< 0.001);当青少年迷走神经抑制较高时,母亲情绪失控对青少年内化问题行为的预测不显著(β=-0.09,p

=0.894)。

表3 父亲元情绪理念、基线迷走神经张力与青少年问题行为关系的回归分析

表4 母亲元情绪理念、迷走神经抑制与青少年问题行为关系的回归分析

图2 RSA 抑制对母亲情绪失控与内化问题行为关系的调节作用

图3 RSA 抑制对母亲情绪失控与外化问题行为关系的调节作用

由图3 可知,当青少年迷走神经抑制较低时,母亲情绪失控显著正向预测青少年外化问题行为(β=1.95,p

< 0.001);当青少年迷走神经抑制较高时,母亲情绪失控对青少年外化问题行为的预测不显著(β=-0.30,p

=0.510)。3.6 父亲元情绪理念、迷走神经抑制与青少年问题行为关系

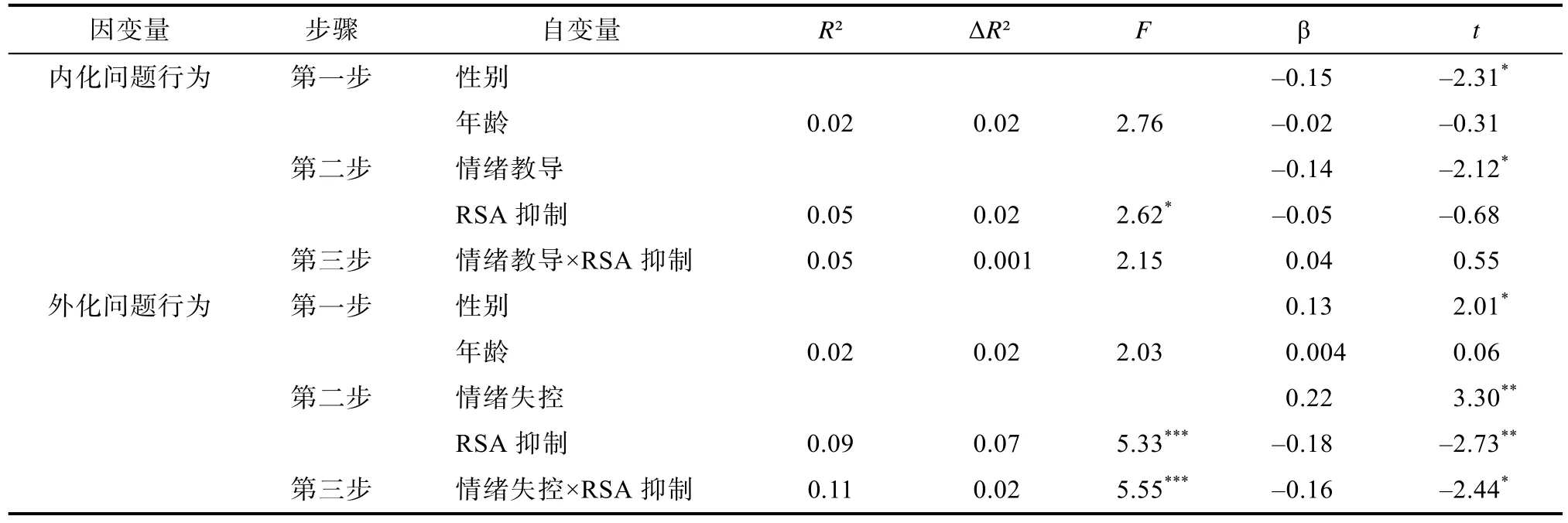

采用多元线性回归方法,分别以内化问题行为和外化问题行为为因变量,父亲情绪教导为自变量,RSA 抑制为调节变量,性别和年龄为控制变量,构建回归方程,结果见表5。

由表5 可知,当以内化问题行为为因变量时,父亲情绪教导与RSA 抑制乘积项预测作用不显著;当以外化问题行为为因变量时,父亲情绪失控与RSA 抑制乘积项的回归系数显著,说明RSA 抑制在父亲情绪失控与青少年外化问题行为的关系中具有调节作用。为进一步了解RSA 抑制的调节作用模式,按照正负1 个标准差对RSA 抑制进行高低分组,对交互项进行简单斜率的分析,结果见图4。

由图4 可知,当青少年迷走神经抑制较低时,父亲情绪失控显著正向预测青少年外化问题行为(β=1.62,p

< 0.001);当青少年迷走神经抑制较高时,父亲情绪失控对青少年外化问题行为的预测不显著(β=0.21,p

=0.628)。

表5 父亲元情绪理念、迷走神经抑制与青少年问题行为关系的回归分析

图4 RSA 抑制对父亲情绪失控与外化问题行为关系的调节作用

4 讨论

4.1 父母元情绪理念与青少年问题行为的关系

研究表明,当父母持有较高情绪教导理念时,儿童会表现出良好的情绪调节能力、有效的问题解决策略、良好的同伴关系、以及较少的健康问题(Gottman et al.,1996;Katz & Windecker-Nelson,2004;叶光辉 等,2005)。其中,父亲情绪教导理念与孩子的情绪调节能力、亲社会行为、社会能力正相关(Stover,2003)。若父亲能够尊重、关心孩子的消极情绪,并且对孩子的情绪加以指导,将有利于孩子发展出良好的情绪和行为调节能力,进而抑制问题行为的产生(Parke,2002)。本研究结果显示,母亲情绪教导理念显著负向预测青少年内化、外化问题行为,而父亲情绪教导理念显著负向预测青少年内化问题行为。结合前人研究成果,说明持有较高情绪教导理念的母亲可能会更敏锐的觉察到孩子的消极情绪并尊重孩子的情绪反应,进而影响其问题行为的发生,而父亲情绪教导理念对青少年行为发展的影响则更加独特。

情绪失控理念是一种不良的父母元情绪理念,对青少年社会能力的发展具有负面影响(梁宗保等,2012),且母亲情绪失控理念与儿童的愤怒攻击行为和焦虑退缩行为等显著正相关(梁宗保 等,2016)。本研究中,母亲情绪失控理念显著正向预测青少年内化、外化问题行为,父亲情绪失控理念显著正向预测青少年外化问题行为。说明当父母持有较高情绪失控理念时,其对孩子的消极情绪反应十分敏感却不知所措,甚至表现出失控反应和失当行为。在该情况下,孩子的消极情绪无法得到有效的指导和关心,导致其不清楚自己消极情绪的缘由,以及如何处理消极情绪,进而容易引发青少年情绪和行为问题。

情绪不干涉理念是中国父母特有的元情绪理念,其对个体发展的影响作用相对复杂,难以一言概之。青少年正处于情绪发展的关键时期,表现为情绪的不稳定性及其情绪调节能力的不成熟性,因此在一定程度上需要家长从旁协助来处理情绪问题。本研究表明母亲情绪不干涉理念显著正向预测青少年外化问题行为,而父亲情绪不干涉理念与青少年问题行为不相关,与已有研究结论不尽一致。这可能与在东方文化背景下,母亲承担了主要的教养责任而父亲与孩子相处的时间较少有关。

本研究发现,父母的情绪摒除理念与青少年问题行为无显著相关,这与西方被试群体的研究结论不尽一致(Lagacé-Séguin & Coplan,2005;Lunkenheimer et al.,2007)。持有较高情绪摒除理念的父母往往否认孩子的消极情绪感受,进而要求孩子尽快消除这些情绪,甚至会因孩子表现出不良情绪而惩罚他们。摒除型理念不利于孩子正常的情绪表达,对孩子问题解决能力、社会能力、情绪能力等的形成均具有不良影响(Gottman,Katz,& Hooven,1997)。相对而言,西方社会文化强调个人展现与情绪表达(Soto,Perez,Kim,Lee,& Minnick,2011),而中国社会文化强调“和谐”,认为人与人之间相处应该以和为贵,人们往往注重集体而忽略个体感受。因此父母会鼓励孩子克制个人情绪,凡事喜怒不形于色,由此才能融入社会(Chen & French,2008;胡台丽 等,2002),父母的情绪摒除理念恰恰适应了中国本土文化,反而不会对个体问题行为造成影响。

4.2 迷走神经功能与问题行为的关系

本研究发现迷走神经张力和迷走神经抑制均显著负向预测青少年外化问题行为,即迷走神经张力越高、迷走神经抑制越大则青少年外化问题表现越少,这与前人研究结论一致(Graziano & Derefinko,2013;Perry,Calkins,Nelson,Leerkes,& Marcovitch,2012)。当个体具有相对较高的迷走神经抑制时,其迷走神经水平恢复速度会很快(Brosschot & Thayer,1998;Porges,2007),有利于发展出良好的注意控制、执行功能、情绪调节能力和行为调节能力(Gottman & Katz,2002;Marcovitch et al.,2010;Zhang,Wang,You,Lü,& Luo,2015),进而对个体的问题行为产生积极影响(Calkins & Fox,2002;Eisenberg et al.,2009;Gilliom & Shaw,2004)。

本研究未发现迷走神经功能与内化问题行为的关系,推测迷走神经功能与问题行为,尤其是与内化问题的关系可能受到多种因素的调节。

4.3 迷走神经功能对父母元情绪理念与青少年问题行为关系的调节作用

迷走神经张力对母亲情绪不干涉理念与青少年外化问题行为关系的调节作用显著。简单斜率分析表明,当青少年迷走神经张力水平较低时,母亲情绪不干涉理念越高则青少年外化问题越多,而当青少年迷走神经张力水平较高时,母亲情绪不干涉理念与青少年外化问题的关系不显著。高水平迷走神经张力代表了个体良好的生理调节能力,不仅直接影响个体的情绪和行为调节,而且在家庭风险因素对个体发展的影响中起到“保护性”作用(Van der Graaff et al.,2016)。持有较高情绪不干涉理念的母亲,表现为对孩子的消极情绪缺乏关注。若孩子自身调节能力不足,无法有效处理自己的消极情绪时,母亲的不干涉处理方式可能对其造成不良影响,进而引发青少年的问题行为。低迷走神经张力儿童的适应结果与父母情绪社会化的关系更强,即父母对低迷走神经张力个体的影响更大(Hastings & De,2008)。

迷走神经抑制在母亲情绪失控理念与青少年内化、外化问题行为的关系中具有调节作用;迷走神经抑制在父亲情绪失控理念与青少年外化问题行为的关系中具有调节作用。简单斜率分析表明,当青少年迷走神经抑制水平较低时,母亲情绪失控理念能够显著正向预测青少年内化、外化问题;而当青少年迷走神经抑制水平较高时,母亲情绪失控理念对青少年内化、外化问题的影响不显著;当青少年迷走神经抑制水平较低时,父亲情绪失控理念能够显著正向预测青少年外化问题行为;而当迷走神经抑制水平较高时,父亲情绪失控理念对青少年外化问题行为的影响不显著。研究表明,高水平迷走神经抑制能够在家庭风险因素下对个体的适应起到保护作用(McLaughlin,Alves,& Sheridan,2014;Perry et al.,2012)。因此,高水平迷走抑制能够缓冲父母情绪失控理念对孩子的影响,对个体发展具有保护作用。

5 结论

(1) 父母元情绪理念能够预测青少年问题行为,母亲情绪教导理念负向预测青少年内外化问题行为,母亲情绪失控理念正向预测青少年内外化问题行为,母亲情绪不干涉理念正向预测青少年外化问题行为;父亲情绪教导理念负向预测青少年内化问题行为,父亲情绪失控理念正向预测青少年外化问题行为。(2) 父母元情绪理念对青少年问题行为的作用受迷走神经的调节,当青少年迷走张力较低时,母亲持有情绪不干涉理念越多,青少年外化问题越多;当青少年迷走抑制较低时,母亲持有情绪失控理念越多青少年内化、外化问题行为越多;父亲持有情绪失控理念越多,青少年外化问题行为越多。