一个殡葬人眼中的死亡

■ □

三年前,父亲死在佛罗里达湾的一座岛上,那时他和一位女友合住在一套公寓里。

在找到女伴后的两年里,他的心脏病每半年大发作一次,像时钟一样准。他每次都安然无恙,除了最后一次。我能听到他这么说:“四次躲过三次,到头来你还是完蛋。”

我们兄弟早有这个心理准备。作为职业殡葬人,我们有个装着涂油工具的旅行箱,里面手套、药水、针头一应俱全。到达父亲被送去的殡仪馆,馆里的师傅问我们,真的打算亲自动手,料理自己的父亲?我们告诉他,一切都没问题。他领我们进了殓房。熟悉的瓷饰和瓷砖,明亮的灯光,这个整洁的科学实验室向人们展示,从生到死是何等容易。

我们曾多次向父亲保证,等到他过世,儿子们一定亲手为他涂香油,为他穿寿衣,挑一口好棺木让他睡进去,为他写讣告,联系牧师,准备鲜花,安排守灵,举行弥撒和葬礼。我想不起来是在什么场合向他这样保证的,或许我们只是心照不宣。尽管他主持过几千次葬礼,却从未提过自己的葬礼要怎么办。每当问及这个问题时,他只说:“到时你们会知道怎么办。”我们确实知道。

父亲身体平躺的情形以前自然也见过。常常是在加护病房,为他的冠状动脉做了搭桥手术之后。他躺在那里,一副无助的样子。但从前不是这样,从前他是个大男人,躺在起居室的地板上,举着我的弟弟妹妹荡着玩。在我童年时代,父亲像整条街上所有的父亲一样不可战胜。他“某一天会死”这样的观念,在我少年时无异于胡说八道,当我二十多岁时心里慢慢产生了恐惧,到我的三十多岁,那已是一个挥之不去的阴影,等我四十多岁,人到中年,它成了事实。

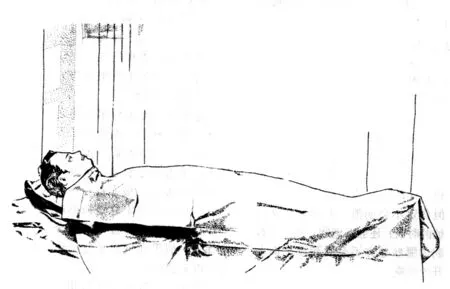

此刻,他直挺挺地躺在涂油台上,耳朵、指尖、下肋、臀部和脚跟呈现出注射防腐剂后的蓝色。我注视着他,心里想,“这就是我父亲死后将会出现的模样”。很快,如同一扇门在你身后砰然关上,时态一下子变成了无从逃避的现在:“这就是我父亲,死了。”我和弟弟拥抱在一起,失声痛哭,为我们自己,也为在密歇根家中的其他弟妹。然后我吻了父亲的前额,他尚未成为“一具躯壳”。接着,我们按照父亲当年教的方法,一步一步开始工作。

父亲大概是在一次冬季会议期间开始思考他的职业的意义的。他总是对我们说,在南北战争时期,为死者涂抹防腐油是礼节之所必需。无数人死在远离家乡和亲人的地方,绝大多数是男人,是士兵。收尸人在紧挨战场的帐篷里,力尽所能为阵亡将士的尸体消毒、防腐、整合,合上死者之口,缝合身上弹洞,将残肢断体拼接起来,好把他们送回家,交还给他的父母妻儿。花费这么多功夫,花费这么多钱,全是基于一个观念:死者需要一个体面的葬礼,或者更准确地说,活着的人更需要他们,在一番仪式之后将他们埋葬或火化,在上帝或其他神明面前予他们以赞颂。父亲说,死者的遗体之于葬礼,就像婚礼中的新娘、施洗时的新生儿,是必不可少的主角。

退回到一九六三年,记得父亲曾说,举行葬礼,打开灵柩,让吊唁者瞻仰死者的遗容,目的是让我们直面“死的现实”。安葬死者经过那么多程序,就是要表明,他们曾经生活过,他们的生活方式有别于一块石头、一棵杜鹃花,或一只猩猩,他们的生活值得叙说和回忆。