红色基因在高校学生党建中的运用研究

摘 要:“红色基因”是党的初心,是中国共产党的精神族谱。通过建立大学生红色基因教育基地,开展学生“三下乡”社会实践,推进红色基因践行路径具体化和教育形式多样化,在学生党建工作中充分发挥“红色基因”的作用,提高对青年学生党员的教育和培养的成效。

关键词:红色基因;高校;学生党建;运用研究

我国“红色基因”文化资源丰富、形式多样,为高校学生党建工作提供了鲜活的素材。随着市场经济体制改革,高校师生的思想观念和价值诉求等均发生了重大变化,这给红色基因运用于高校学生党建带来不少挑战与问题。坚持理论联系实践、传承与创新相结合原则,将红色基因运用于高校学生党员的政治、思想、作风和纪律等建设中,对于运用和传扬红色基因,进一步全面推进高校学生党员的建设具有重要意义。

一、研究的背景及意义

“红色基因”是中国共产党领导全国各族人民和人民军队在革命、建设、改革各个历史时期孕育、积淀形成的光荣传统和优良作风。在新时代中国特色社会环境下,高校学生党支部怎样更好地运用红色精神,创新党建模式,是当前高校学生党建工作的重要课题。高职院校如何运用“红色基因”于学生党建工作中。通过调研,了解高校学生党支部建设现状,概括总结高校学生党支部建设工作中取得的成绩和存在的不足,对红色基因在高校学生党建中运用开展学术探讨研究,形成理论指导建议有重要的理论、实践意义。

二、高职院校学生党建工作研究及红色基因的运用的现状

党的十九大报告首次提出了习近平新时代中国特色社会主义思想,其中“坚持全面从严治党”基本方略中明确指出要把党的政治建设摆在首位[1]。国家对高职教育的大力支持和发展,高职院校要加强学生党建工作建设,坚持办中国特色社会主义高职院校,确保党的教育方针得到贯彻落实,为培养政治优良、素质过硬的职业技能人才提供政治保障。

(一)高职院校学生党建工作研究现状

高职院校是国家立德树人,培育高等职业技术人才的学校,是科学知识传播与优良传统传承互动的主阵地。红色资源运用在学生党建工作中的研究有很多,如陈娜、娄玮认为,依托红色资源建设红色文化教育基地[2]。张怡、马驷骏、王雅娴等提出了所谓的“立体化红色文化教育模型”[3]。都是以利用网站、微博、微信、钉钉等网络平台建设网络红色文化,建设用红色文化教育或培训过的新型党务人才队伍,利用红色文化基地开展实践教育活动。在学生党建工作不断改革创新过程中,高职院校学生党建工作也存在的不足:学生对党认识匮乏,入党动机多样化;学生党员发展规模受限,示范作用不足;基层党建工作基础薄弱,培养模式落后[4]。

(二)高职院校中运用“红色基因”研究现状

在高校思想工作中对“红色基因”传承和发展方面的研究层出不穷。主要有以下几方面:开设“红色基因”事迹宣传栏,报道有关红色文化;开设“红色基因”讲学课;利用新媒体积极搭建红色微信公众号平台,观赏红色经典;定期组织入党积极分子和学生党员参观“红色基因”基地,重温革命历史,开展现场教学。

三、“红色基因”资源利用

“红色基因”是中国共产党的精神族谱,凝聚着中华民族5 000多年悠久文明的传承和发展历程的汇总。习近平总书记指出:“学习党史、国史,是坚持和发展中国特色社会主义、把党和国家各项事業继续推向前进的必修课。这门功课不仅必修,而且必须修好”。“红色基因”对于教育学生党员坚守社会主义信念,消除和抵制历史虚无主义思潮、封建思想的影响等具有重要思想引领作用。“革命传统资源是党的宝贵精神财富,每一个红色旅游景点都是一个常学常新的生动课堂,蕴含着丰富的政治智慧和道德滋养”。“红色基因”是“没有围墙的博物馆”,包括红色旅游景点、历史遗存(如革命活动遗址等)、纪念场所(如烈士陵园、纪念馆等)及“红色基因”文化物质产品等,是革命建设和改革历史的见证,体现出中国共产党人拼搏、奉献等高尚品德境界。在高职院校学生党建中,借助红色基因鲜活的思想素材,可使高职院校学生亲身感知、感悟历史,从而极大地增强学生对党的向心力。

四、高职院校利用“红色基因”学生党建工作现状调查

(一)研究统计情况

本次调查是面向罗定职院、阳江职院、河源职院在校的大一、大二年级学生发放调查问卷。总共发放问卷280份,收回277份,其中有效问卷269份,问卷有效率为97.1%。从统计结果来看,大一年级的占47%、大二年级的占53%,大三年级的已外出实习了。

(二)“红色基因”运用在学生党建方式调查

随着通信5G时代新发展,大学生党建方式也出现了新模式,高职院校学生党支部运用和传承“红色基因”的网上联系方式普遍应用微信、参与学习强国、学习通、钉钉等;在校学习的主要方式仍然以常规的“三会一课”为主体。

(三)学生对党建工作的参与度及态度调查

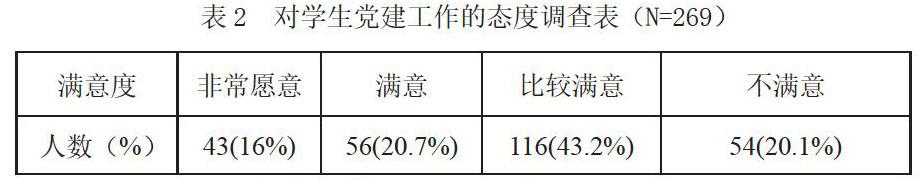

大学生参与校学生党支部的各项活动是支部建设的具体体现,也是学校党建工作运行的基础。调查结果如图表1所示:可以看出学生积极参与本支部的“红色基因”党建工作比例达到37.3%,但是其中只有13%是积极主动参与了学生党建工作之中,还有小部分人处于关注但未参与状态。总体来说是有绝大多数(81.1%)的学生参与了学生党建工作。通过“学生对自己所在支部‘红色基因运用的满意度”调查,如下图表2所示。总体而言,其中满意度高达79.9%。有20.1%的学生对自己所在党支部的党建工作不满意,说明学院的学生党建工作还需要努力改进。

(1)“红色基因”认识度调查

通过调查学生对“红色基因”或“红色精神”的理解与认识,以及为何要把红色基因运用到学生党建工作中等,访谈(随机访谈40名学生)显示:39%的同学回答知道“红色基因”或“红色革命事迹”,但对于“红色基因”定义意义描述不清晰,仅有17%同学对“红色基因”或“红色精神”有较准确理解;35%的同学知道红色基因的大概意思;43%的同学仅听说过,10%的同学处于完全不知“红色基因”的状态。所以学生对“红色基因”、或“红色精神”的理解与认识还较浅薄,如果把红色基因运用到学生党建工作中去,还有待加强学生对红色基因的学习理解。

(2)运用红色基因的实践和反馈重视不足

通过调查显示,每所高职院校都以“三会一课”形式学习与传承“红色基因”的主要方式。仅有少数支部有过志愿者社区服务、小学帮扶、走访红色革命基地等户外实践活动,所以学生支部普遍存在着实践活动较少的现象。还有,通过调查发现学生支部党建工作都是以系为整体为单位进行运作的,各支部普遍都把精力都集中到实践活动准备及开展过程中,81%的学生表示实践活动结束后,基本采取学院新闻报导或总结形式结束,很少在活动结束后对该活动后反应的调查了解,对反馈进行分析和讨论,为以后活动的开展作改进。这样不利于学生党建工作开展。

五、“红色基因”在学生党建中运用实施及方法

高职院校教育规模的扩大,学生党组织建设也是要改革创新。习近平同志强调:“深入研究党的建设中的新问题,在新的起点上全面加强和改进党的建设,不断提高党建工作水平,需要把继承优良传统和坚持改革创新结合起来”。学生党建中运用好“红色基因”,推进资源媒体现代化,践行路径具体化,教育形式多样化。

(一)推进红色基因践行路径具体化

探索“红色基因”在高职院校学生党建的有效运用机制,使红色基因有效推广学生党建工作践行路径的具体化:一加强组织领导。成立以高校党委领导的红色基因教育管理机构,各级党支密切配合,配备专职党员管理,层层落实责任;搭建沟通平台,促进高校与当地政府相关部门、红色革命基地保持紧密联系,开展红色基因教育课堂,如罗定市的“长江坡渡槽”教育基地。二要开创特色理论课堂,利用高职院校所在地区本土红色革命历史资源,如:罗定职院的可以把爱国将军蔡庭锴红色励志教育,将红色基因教育贯穿到大学生思想政治课中;开展红色基因实践体验活动,如“重温长征路”活动等。三要发挥学生社团作用。让红色基因走进学院社团培训,由学生自发组织、开展研究,定期召开红色基因主题文艺会演。

(二)建立大学生红色基因教育基地、开展“红色基因下乡”教育社会实践

成立大学生“红色基因教育基地”,建在学生党支部活动室,由大学生红色书刊和党报、红色文化布告栏等组成,面向全院大学生入党积极分子和学生党员开放,管理由各学生党支负责。供入党积极分子的党课培训、学生党员报告演讲等活动使用。开展大学生社会实践活动,以大学生入党积极分子和学生党员为主体,组建学院、各系部学生支部两个层次的“红色基因下乡”教育社会实践。开展红色教育,亮出红色身份,是“红色基因下乡”社会实践活动的一项重要内容。可组建一支“红色基因义演队”,如罗职院践行的:让他们走进红色基地“长江坡渡槽”、“蔡庭锴故居”,一方面参观、宣誓;另一方面在周边乡镇进行社会调查,开展乡村支教帮扶活动和红色基因宣传教育活动。

(三)推进“红色基因”教育形式多样化

坚持理论联系实际,将红色基因融入新入学的大学生日常学习中,为学生开设红色基因专题知识课程,邀请专家学者、革命先烈后代等作专题讲座。将红色基因融入高校文化,使师生在校园里感受红色基因的熏陶。思想政治学习上,要倡导学生党员结合“两学一做”,加强经典革命阅读;社会实践上,建立红色基因教育实践基地,搭建实践平台,引导学生党员投身实践,接受锻炼。在高校学生基层党建中有效运用红色基因,必须尊重历史,客观公正地对待中国红色革命史及其过程中形成的红色文化、红色精神等,为新时期下的紅色基因赋予新内涵、新外延。创建“红色基因”党员学习交流网络平台(网页或网站),通过博客、微信、钉钉等新媒体进行网络学习,进行“学习强国”学习,让学习者在了解历史的同时,更深刻理解红色基因内涵,更有利于学生党建设工作的开展。

参考文献

[1] 李小倩.加强高校党的政治建设研究[J].管理观察,2018,38(11):75-76.

[2] 陈娜,娄玮.运用红色文化资源创新高校学生党建工作研究[J].渭南师范学院学报,2014,29(20):70-73.

[3] 张怡,马驷骏,王雅娴.红色文化的“立体化”教育在大学生党建工作中运用的初探——基于江苏省高校的研究[J].法制与社会,2017(13):216-218.

[4] 李嘉.高职院校学生党建工作创新探索[J].学校党建与思想教育,2019(24):31-32.

基金项目:2019罗定职业技术学院党校课题,罗职院党办〔2019〕89号(DJYSZ2019009)。

作者简介:郭振新(1968.10- ),男,广东罗定人,硕士,讲师,研究方向:体育教学与党建。