山河故人

王太生

山河是故人,从前的故人,尤其是那几座年轻时爬过的山,几片涉过的水,它们还在那儿,还是那么年轻,依然如故。

20岁,去了黄山。攀天都,在山巅看脚下乱云飞渡;穿雨雾,将薄衫淋透;倚在一块大石上,面朝那棵“梦笔生花”树……我在夜晚的山中和一群人坐在石头上唱歌。

许多年后,再去皖南,从它旁边经过去宏村,夜晚投宿在一位黄山挑夫家里,遥望夜幕中的大山,如故人,在隐约的天际云隙里,低头不语,凝神注视,大山应是认识我。

有些地方,你若再去,景物已不是当初的样子,物是人非,但山河如故。《儒林外史》中的马二先生,半生巡游,多年之后再回金陵时,从前的那些人,那些聚首,都已不见,只有山河如故。

中年看山,与少年不同。少年的山,是青山,如古代文士扪虱面山而坐;中年的山,是秋山,抱膝闲看,听山中松子落。

故地重游,山河成了故人。从前背影依稀,绿苔痕又厚了一寸。

少年看水,与中年也不一样。少年满眼是生命的浩渺大水,以及远处船头暗夜中的那一盏渔火,中年看到的是大片光阴夹杂着从树上落下的花瓣,随水流逝。

关于湖,我诗意地想象,浩浩的生命之流,奔泻于纵横山溪。美丽的夜晚,点点繁星是灿烂的文化,从轻轻吹拂的天籁之音里,听湖上古老的渔歌。

一个人的精神原野,总得有几座山,几块开阔大湖做背景,衬托出行旅底色。

在江南,从无锡坐船渡太湖,经由湖州入运河,辗转杭州的水码头,下到西湖去泛舟。岛上的那个湖心亭里,坐过明朝雪夜看风景的张岱,一翼默不作声的古亭,也是山河故人,记得那几个在下雪天,迈开大步,出门的人。

我在雁荡山中转悠,仰面读山中巨石上的文字,泛着幽光的山体,横生一种气势,是在读山河这部大书。

这些山与河,都是我生命过往中的故人。

年轻时拜访过它们,山依旧,河依旧,它们从未改变,改变的是人,人的目光和心态。

前几年,读汪曾祺的一部散文集《山河故人》,书中收录了先生怀人忆旧系列散文。文字里,认识了他儿时的家庭成员和学校教员,故乡街巷店铺和坊间奇人,还有昔日西南联大那些气质各异的师生,以及在戰乱年代仍有趣地生活着的人们。

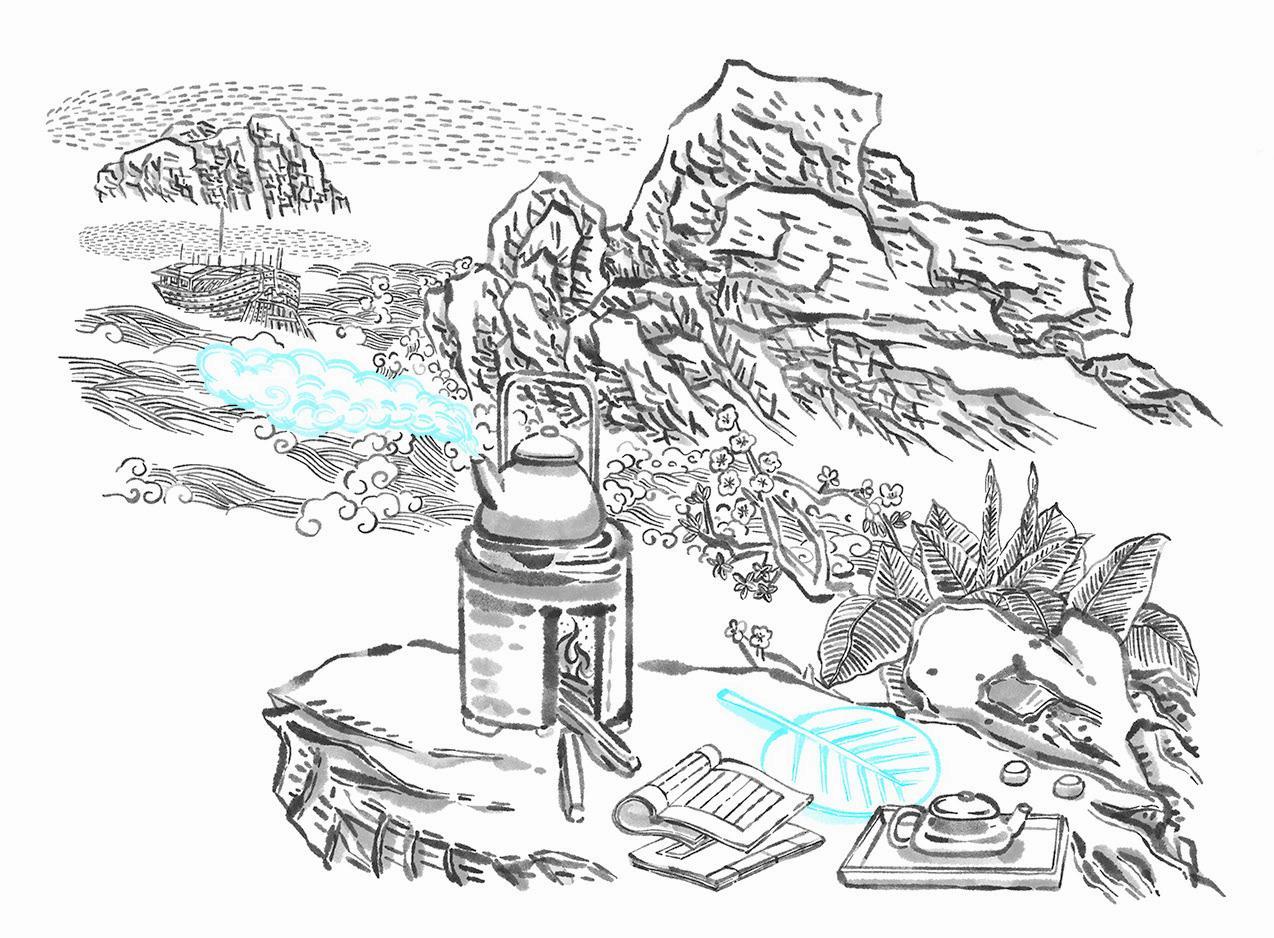

有趣地活着,生炉煮饭,烹水泡茶,袅袅升腾起人间烟火,让人觉察到生活的欢愉与美好。

在天地间行走,爬过的山,涉过的水,是一个人的私人地理,它们还在原处,等你重游。

山河如故人。