西北影业公司影人交往与迁移探究

张 丹

内容提要 1935年创设于太原的西北影业公司(简称“西电”)是西北地区首家电影公司,对于开拓中国电影制片格局意义重大。作为国民政府三大官营制片机构之一,“西电”提供了“地方官营”制片机构的实践经验。“西电”人才招募困难且流失严重,先后经历了三次人员的全面组合。从公共交往与文化迁移的角度对“西电”各阶段影人群体的聚合与流散予以详探,不失为还原“西电”史实,探寻1930 年代中国电影人从“中心”走向“边陲”历史因由的一种新的视角。

1935年7月,西北影业公司(后文简称“西电”)在“开发西北”与“山西省政十年建设”政策的推动下,经阎锡山之手创立于山西太原。西北影业公司与中国电影制片厂、中央电影摄影场虽共同构成民国时期三大官营制片机构,但作为一家地方性电影文化机构,它的成立有其特殊意义:其一,“西电”位于西北一隅,为辽阔的西北地区播撒了第一粒电影事业的种子[1]杜云之:《中国电影七十年》,〔台北〕“中华民国电影图书馆出版部”1986年版,第225 页。,对于拓展中国电影制片格局、培植地方电影文化意义重大;其二,创立初期“西电”由太原绥靖公署直辖,后由“第二战区文化抗敌协会”接办,是中国电影史上首个省级行政单位创办的制片机构,肩负中央与地方的政治宣传使命;其三,“西电”的影像实践将“地方性”置于至关重要的地位,在展现地方风物与民众生活的同时,留存了国共联合抗日、乡村社会改造以及民族主义运动等珍贵历史影像。

作为西北地区制片与地方电影官营机构的“拓荒者”,西北影业公司的经营筚路蓝缕,最大的困难之一便是专业人才招募不易,流失也极严重。罗明佑先生在《战都行》一文中曾这样描述“西电”的遭遇:“‘西电’位于太原,太原不是上海,所以上海的影人不愿到太原喝黄沙。设备在都会中的影片公司,可以不很费力的‘拕’到一个名角,但‘西电’是‘拕’不到的。‘西电’创立时,因其地理的限制,在人才争夺战中是处于劣位的。”[1]罗明佑:《战都行——西北电影制片厂是西北文化的拓荒者》,《国民公报》,1940年12月8日。西北影业公司分别在1935年7月、1937年4月、1938年8月经过三次人员全面组合。为何重组?又何故匆匆流散?本文试图从公共交往与文化迁移的角度对影人群体的聚散予以探究,提供一种还原“西电”历史、探寻1930年代中国电影从“中心”走向“边陲”历史因由的新的视角。

一、“西电”的管理组织:地方长官及其姻亲

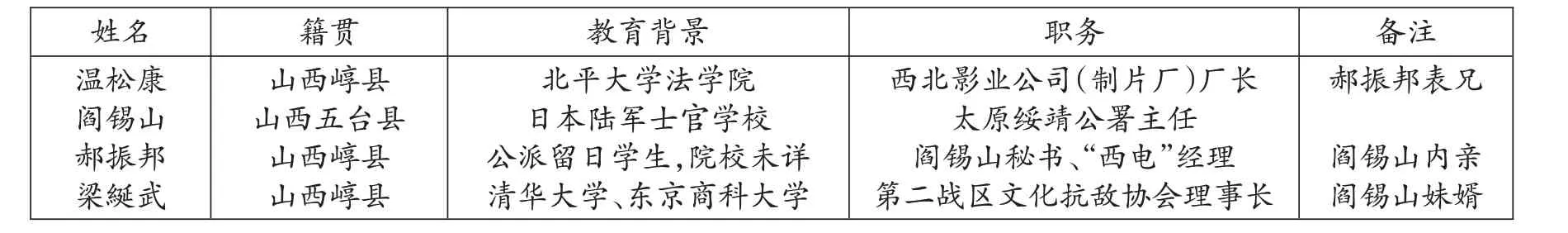

西北影业公司作为地方官营制片单位,除了隶属于太原绥靖公署以外,其具体管理者并非专事电影经营的文化商人,而是根植于地方社会具有统摄政治、军事、实业、文化力量的阎锡山及其幕僚,具体见表1:

表1 “西电”管理者及其社会关系

《今日中国战时电影特刊》曾以“电影战线之首脑部”为题刊发了三幅半身像,照片中人分别是“中制”厂长郑用之、“中电”厂长罗学濂与“西电”厂长温松康。时值1940 年,温松康正企盼与罗明佑合作,联合“中制”、“中电”、香港真光影业公司、香港大地公司在港成立中国影业联营公司,他不会想到此刻的不遗余力,竟成为“西电”所做的最后坚守。温松康系山西崞县(今原平)人,1934年毕业于国立北平大学法学院经济系,回太原后,开始为西北影业公司的创设奔走。那么,主修法商的他,为何返乡转行涉足“摩登”的电影事业?本文认为,此应是大背景与小圈子合力的结果。

国民政府将西北纳入民族主义意识形态势力范围的努力,在作为国策的“开发西北”中体现得最为突出。“九一八”事变后,西北的战略地位再度升级,“开发西北以裕民生而固国本”成为迫切的现实任务。据中国第二历史档案馆统计,与民国时期西部调查、西部开发有关的卷宗数千卷,其中文件级档案目录有十余万条[2]中国社会科学院近代史研究所《近代史资料》编辑部、中国第二历史档案馆:《抗战时期西北开发档案史料选编》,〔北京〕中国社会科学出版社2009年版,第3页。。其时,西北考察在个人与学术团体当中蔚然成风,甚至自上而下地掀起一股文化风尚,——“他们所书写的旅行记述,也成为报章杂志与出版机构争相印行的热门商品”[3]沈松侨:《江山如此多娇——1930年代的西北旅行书写与国族想象》,〔台北〕《台大历史学报》2006年第37期。。张石川甚至亲率明星公司外景队北上西安拍摄鼓励国人投身西北建设的影片《到西北去》。

1932年,还是一名大学生的温松康便参加了成立于北平的“中华五族救国同盟会”,并出任执行委员。该会以“铲除我民族当前的仇敌日本军国主义,挽回固有利权,促进国际地位平等及发展生产事业”为纲领[4]石忠华、蒋建中编著:《韩国独立运动与中国关系编年史1919—1949》(上),〔北京〕社会科学文献出版社2012年版,第535页。,此可体现温松康根植于心的民族情感与救亡意识。因之,本文认为西北影业公司是温松康在“开发西北”意识形态激励下的行动回应——“在近年开发西北呼声日高之时,最近有晋实业家鉴于电影在教育上之效力,图以电影辅助西北之开发,集资创办西北影业公司”[5]佚名:《新兴的西北影业公司筹备竣事,即将制片由温松康石寄圃主持》,《南洋商报》,1935年6月2日。。以电影实现抱负,也与温松康曾就读的北平大学法学院的人文艺术环境有关,该院俄文系“苞莉芭”剧团活动十分活跃,集聚了包括于伶、宋之的在内的一批戏剧热爱者,下文将予详述。

经费筹措中,温松康表弟、时任太原绥靖公署主任阎锡山秘书的郝振邦起到了重要作用。郝振邦出身于地方望族,早年负笈日本,其父郝星三是知名实业家,先后创设与投资太原晋丰银号、保晋煤矿公司、新记电灯公司等数家近代企业,并受阎锡山委任担任山西省物产商行经理等职。也正因此,郝氏家族与阎锡山资本有着千丝万缕的联系,郝振邦还迎娶了阎的甥女徐桂英,姻亲缔结使两者关系更为密切与牢固。

通过郝振邦,“西电”得到了阎锡山的“实际支持”。那么,这位素以提倡俭朴著称的“老西儿”究竟为何慷慨解囊?实际上,1920年代阎氏便对电影的宣政功能了然于心,不吝重金邀请驻华英美烟公司影片部摄影部前往太原拍摄阅兵电影[1]佚名:《阎督军拍摄阅兵电影》,《大公报》,1924年6月14日。。1932 年,阎锡山主持编定《山西省政十年建设计划案》,大力推行地方政治与经济发展,成绩为国内外所瞩目。省政建设的勃勃态势也是阎氏支持电影公司创设的主要原因——“阎绥靖主任感到戏剧、电影,不仅是消遣品,是可以用来辅助十年建设的”[2]佚名:《太原艺坛情报》,《益世报》,1935年5月14日。。

1938年,改组后的西北电影制片厂由“第二战区文化抗敌协会”接办,由于引入贺孟斧、沈浮、秦威、瞿白音等影人重获新生。对于这段史实,《中国电影发展史》有如下记载:“公司内倾向进步的人士,在与当时在政治部第三厅任主任的阳翰笙取得了联系后,邀请了进步电影戏剧工作者……”[3]程季华、李少白等:《中国电影发展史》第2卷,〔北京〕中国电影出版社1963年版,第66页。这位“倾向进步的人士”,正是时任“第二战区文化抗敌协会”理事长的梁綖武。梁綖武生于1910年,笔名梁梦回、梦回、罗因滨。1933年清华大学毕业后跨海东渡,赴东京商科大学求学,抗战全面爆发后返乡。全面抗争期间,国民政府重新划定了对日作战区,山西及陕西北部地区被划入由阎锡山担任司令长官的第二战区。阎锡山将文化抗敌工作交给了堂妹阎慧卿的新婚丈夫梁綖武。虽然据梁留日好友林焕平回忆以及相关历史记述,梁后来再婚,不过,梁、阎的关系在助力梁的文化抗敌工作中发挥了作用。由梁主持的文化事业机构有民族革命大学、西北电影制片厂、民族革命通讯社、民族革命出版社、民族革命实验话剧团、西线社等。

以上可见,“西电”在军绅政权体系下有一个以地缘为向心力凝聚的管理者组织——温松康、郝振邦、梁綖武都是山西崞县人,此正是阎锡山最为重用的、包括崞县在内的“五台系”人,亲缘的叠加又赋予其一定的“家族式”色彩。也正因此,从行政等级、家长制、资本投入等任一维度来看,这个组织都不具备权力制衡的可能。

温松康、梁綖武两位是接受近现代高等教育、具有独立文化品格与政治关怀的知识分子。他们返乡从艺,更多出于以“西电”平台实践文化“拓荒”“抗敌”的理想抱负,与阎锡山的意识形态宣传企图存在裂隙。也是就说,“西电”管理者之间并不具备统一的价值认同,这种观念上的不同在创立初期便体现了出来,这从温松康将宋之的等人引入,但这些人很快由于政治肃清不得不流散可见一斑。

二、“一九三六年在太原”:以地缘为中心的学缘、业缘聚合

纵然“上海的影人不愿到太原喝黄沙”[4]罗明佑:《战都行——西北电影制片厂是西北文化的拓荒者》,《国民公报》,1940年12月8日。,1935—1936年间,仍有十余位影剧人聚合于西北影业公司。其间,在“西电”影片《无限生涯》中担任主演的王苹接受访谈时说:“我虽则是首次上银幕,却很悦心与北国的朋友们在矿洞里过着外景生活。”[5]王苹:《到西北来及其他》,〔太原〕《西北电影》,1935年12月。从这句话不难看出,从南京来的王苹将自己视为他者,与“北国的朋友们”做出地缘上的区分。

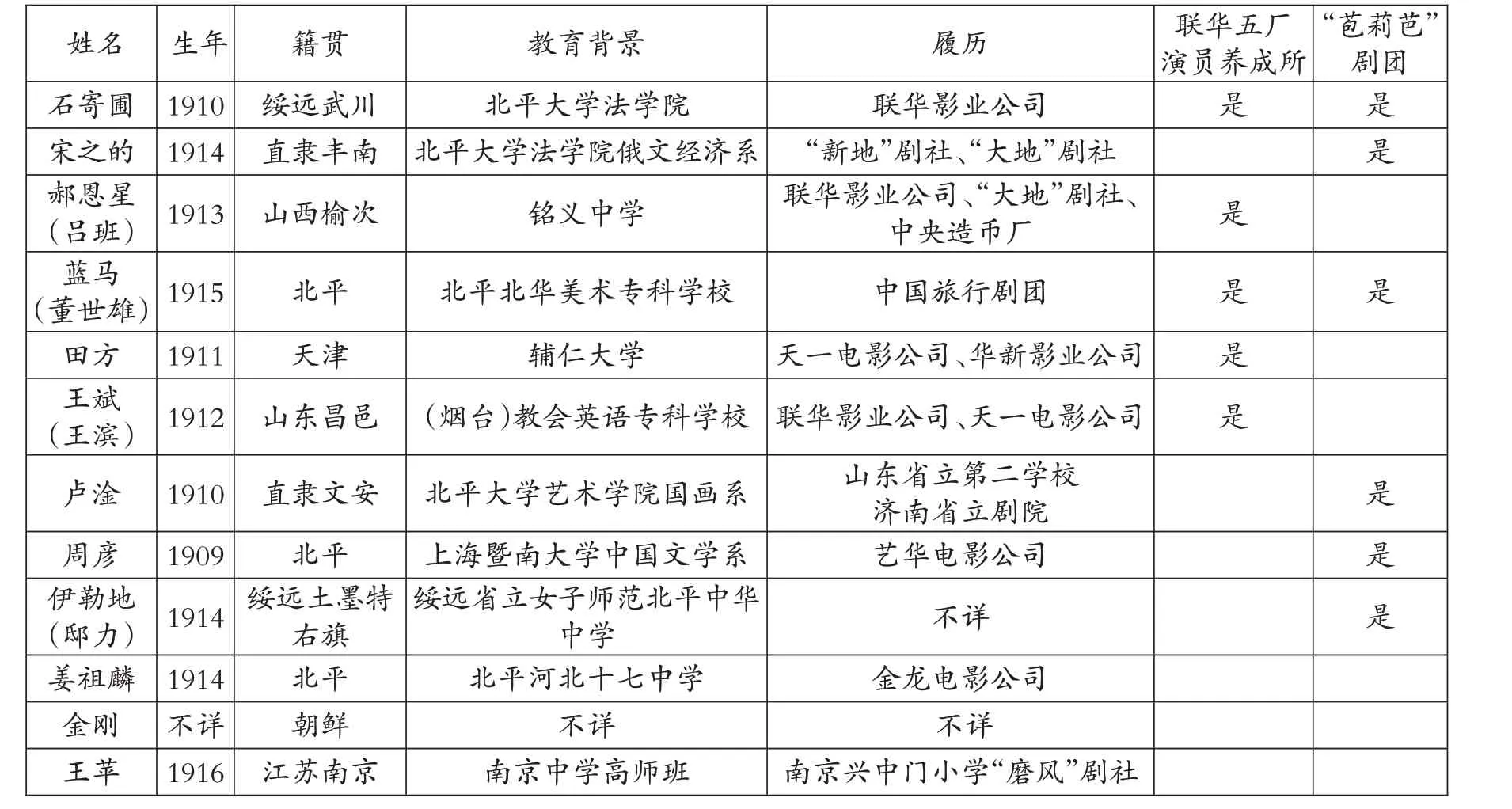

表2 西北影业公司业务骨干名单(1935—1936)[1]本地招考演员暂不包括在内,下文详述。

由表2可见,迄今可考的十二位被邀往太原的“西电”同人,除了因在“磨风”剧社主演易卜生《玩偶之家》被革职、由瞿白音引荐至太原的王苹,以及“联华”公司金焰胞弟朝鲜籍演员金刚之外,其他十位籍贯分布于广义的中国北方,包括山西、北平、绥远、天津、山东……毋庸置疑,这是一个显见的以地缘为向心力聚合的影剧人群体。

但“北国的朋友们”之所以加入“西电”,并非仅缘于单一的地域认同。如上表所示,“西电”成员中的多数曾在北方文化、政治中心北平接受过高等教育或电影职业培训,甚至曾在“东方的好莱坞”上海从事过电影工作。也就是说,外在于“我乡我土”的都市经验——在北平、上海营建的现代学缘、业缘交往网络,与传统的地域认同合力促成了这个志业共同体的形成。

(一)联华五厂演员养成所与北平大学法学院“苞莉芭”剧团

对前述“西电”十二位业务骨干的履历稍加分析便可发现,参与联华五厂演员养成所与北平大学法学院“苞莉芭”剧团影剧活动者多达九位,即便两者分属经营性机构与现代学院社团,但同为北平影剧单位,成员具有较强的流动性与互动性,蓝马、石寄圃便都先后在这两个团体活动。从时间上来看,联华五厂演员养成所成立在先。1931年10月,祈望将事业延伸至北方的罗明佑在北平东城五爷府设立了联华五厂,演员养成所随之成立。侯曜担任负责人,北平大学艺术学院的王瑞麟为教师。学员有白杨、郝恩星(吕班)、刘莉影、王滨(王斌)、田方、殷秀岑、石寄圃、陆露明、董世雄(蓝马)等。1932年2月25日,“苞莉芭”剧团由北平大学法学院俄文系学生于伶、宋之的等发起,“苞莉芭”之名取自俄文音译,意为“斗争”。

许纪霖认为:“现代的学院基本上是根源于一种共同探寻纯粹知识的学术目的,这些学员知识分子被安置在一个个学科分工的院系从事专业性研究,以专业为基础建立了学院内的知识分子交往网络。同时,延续了传统的政治关怀的知识分子往往又会跨越专业的藩篱,构建出具有一定政治品质的同人群体。”[2]许纪霖等:《近代中国知识分子的公共交往1895—1949》,上海人民出版社2008年版,第299页。“苞莉芭”剧团成立前,于伶、宋之的已先后加入“左联”,在于伶的记述中,剧团成立受命于上级指示,隶属于“中国左翼戏剧家联盟北平分盟”[1]于伶:《从北平左联到剧联的回忆》,《左联回忆录》,〔北京〕知识产权出版社2010年版,第449页。。其后,多个以青年知识分子为主、具有左翼政治关怀的学院社团逐步向外拓展,以种种方式吸纳了一些社会团体成员,“再后来是被认为左翼,抓人,解散……宋之的到了上海”[2]石挥、蓝马:《石挥、蓝马对谈》,《文章》,1946年1卷4期。。如蓝马所述,1933年前后剧团因主要发起人离开北平,活动终止,但一个拓展后的、包括学院知识分子与社会影剧从业者的交往网络业已形成,并成为西北影业公司早期人才的主要来源。陆露明1935年返津省亲时,还应邀前往“西电”参观[3]陆露明:《北游散记》,〔上海〕《电通半月画报》,1935年8期。。

1934—1935年间,温松康为西北影业公司筹设奔走,将北平大学法学院同窗——“苞莉芭”剧团与联华五厂演员养成所学员、已在上海“联华”任职的石寄圃请回山西,并请他代为罗致人才。石寄圃有“北方周剑云”之称[4]佚名:《西北影业公司经理石寄圃谈西北影业公司》,《影与戏》,1937年1卷23期。,北平读书期间便在文艺活动中崭露头角。石赴京、沪两地为“西电”招兵买马之际,“苞莉芭”“联华五厂”同人纷纷响应。不过,宋之的前往“西电”并非完全应石寄圃之邀约,北平“剧联”时期的盟友张季纯在太原主持“西北剧社”也致函相邀。就这样,宋之的于1935年4月踏上了北上列车。

“北国的朋友们”平均年龄21岁,多数只在北平接受过短期职业培训。本文认为,他们之所以选择回到北方,除了个人交往“圈子”与地域意识,也由个人职业、生活,甚至政治处境所决定,其中不乏难以厕身“摩登”上海影坛的无奈。以吕班为例,即便幸得前辈提携,经侯曜引荐进入“联华”公司任职,但因与陈燕燕起了纠纷而不得不辞职,辗转于“新地剧社”“怒潮剧社”“大地剧社”勉强维持生计,直到在同乡的帮助下转行进入上海中央造币厂才安定下来。等到可回故乡从事挚爱的电影事业,他自然会毫不犹豫返乡从影[5]吕小宁、吕小班编辑文献纪录片:《吕班百年》第二、三集,2016年。。姜祖麟也曾寄望在上海从事表演工作,无奈“在那也人生地不熟”,不得不踏上归途[6]姜祖麟:《姜祖麟口述历史档案》,中国传媒大学崔永元口述历史研究中心与南京艺术学院口述历史研究中心记录整理。。

(二)西北影业公司训练班

接洽与聘请演员来太原期间,公司又以招考的形式招收学员,解决配角不足的问题。1935年6月12日,招考广告在《太原日报》甫一发布,便在太原城中引起了空前的轰动——报名期内每天都有四五十人报名,“上至现任之高级军官,商店老板,飞航员,下至泥瓦木匠,无不具备”[7]佚名:《西北公司通讯》,《益世报》,1935年6月19日。。考试设在东缉虎营一所公馆内,第一项为动作摄影,第二项为口试表情,最终录取基本演员4人,临时演员30人。其中还包括山西本土作家赵树理,他顺利通过考试并出演了首部剧情片《千秋万岁》。当时还是十七岁少年、就读于太原市并州中学的陈强也参加了此次招考,对此他曾有过一段回忆:

……考官是导演石寄圃,考了一下喜怒哀乐。叫哭,我马上掉下泪,叫笑,我会很自然地大笑起来,还会挤眉弄眼。结果还是榜上无名。这次我虽然没被录取,却认识了几个电影界人士,如田方、王苹、宋之的、蓝马和美工师卢淦等。通过他们的关系,我终于钻进电影公司,充当一名业余小演员,跑龙套。从此,我与戏剧、电影结下了不解之缘。[8]陈强:《感慨话当年》,《撞击艺术之门——文学大师回忆录1》,〔北京〕中国文史出版社2016年版,第280页。

公司宣告成立的1935 年7 月8 日下午,演员训练班举行了开学典礼[9]佚名:《西北影业公司昨招待新闻界报告筹备经过》,《太原日报》,1935年7月9日。。次日正式开课,每周一、三、五下午六时至八时进行训练,地址设于公司附近的成成中学,吕班担任训练班主任兼讲师,主要讲授电影概论、表演术、化妆术并负责“实习”,“实习”即担任角色。训练历时三个月,10月5日考试,10日在华莱坞饭店举行授证仪式。“西电”与十五位学员订立三年合同,每月薪水十元、十五元起不等,每工作一日,酬劳洋二元[1]佚名:《西北电影演员今日举行毕业授证式》,《太原日报》,1935年10月10日。。据不完全统计,来自训练班的演员有天娜、赵士朗、钟仁山、倪志襄、耿维中、苏有智、温月亭、刘昱、张崇本、修芝云、童自强、胡晋芳、白士林、张衡夫、赵树理等[2]佚名:《我们的阵容》,〔北京〕《西北电影》,1936年12月。。

至此,“西电”完成了第一次合组。1935—1936年间“西电”影剧人群富有较强的层次性——宋之的、石寄圃为中心人物,担任编剧、导演并主编刊物,极大程度上决定了这一时期电影活动的美学趣味与政治关怀;吕班、蓝马、卢淦、王苹、田方、王滨、沈家麟等北方籍为主的影剧新人为业务骨干,并培养起一批地方电影爱好者,甚至如陈强就此走上了影艺道路。

1930年代中期,中共势力在山西境内扩充。1936年2月,三万余红军进入晋西南,阎锡山即刻采取军事反击与政治肃清。“春被关在城外了……‘流言所播,草木皆兵’,这实在是太原市上最真实的写照,报纸上既天天在吹散着触人心魄的新闻,人嘴里又传说着一些怪奇,但多半是恐怖的消息……我是多么的怀念春啊!”[3]宋之的:《一九三六年春在太原》,《宋之的散文选》,〔南京〕江苏出版社1983年版,第1页。这是宋之的所写报告文学《一九三六年春在太原》中所描绘的。这以后,迫于情势,宋之的偕新婚妻子王苹,与吕班、田方、邸力、卢淦等匆匆告别“西电”,离开了太原。

(三)作为“南下”与“北上”的中转站

事实上,人员流散后的西北影业公司并没有解散,而是履行着作为绥靖公署直辖文化部门的基本职能。1937年4月前后,为了恢复经营,石寄圃赴沪再次招兵买马,同时踏上引入有声电影设备的漫漫长路。与前次招聘相似,“一般较有生路的演员,都不愿跑到那遥远的北平(太原)去,不大有名的又不愿意要”[4]佚名:《王斌、何非光、鲍志超跟着石寄圃到绥远去》,《影与戏》,1937年1期。。的确,此行请到的何非光、徐肖冰、吴印咸、宗由、鲍志超、安琪等几位,其中不乏自身处境堪忧者。根据何非光之女何琳所述,1936年秋冬,在东京留学的何非光,因与爱好戏剧的中国留日学生一同活动而与梁綖武结识,彼时梁曾邀他加入“西电”,不料其间何遭到日方传讯,未得成行。释放后,何非光重返上海,因为是台湾人而遭到了许多影坛人士的疏远[5]〔日〕三泽真美惠著,李文卿、许时嘉译:《在“帝国”与“祖国”的夹缝间——日治时期台湾电影人的交涉与跨境》,〔台北〕台大出版社2012年版,第299-301页。。在此情形下,王滨、水华认为何非光“不宜留在上海”,而将他引荐至正在上海招人的西北影业公司。何非光女儿何琳回忆说:“温松康曾听阎锡山的妹夫梁梦回谈起过父亲,又亲见父亲对电影事业的那股马拉不回头的热情,便同意了父亲加入‘西北’。”[6]何琳:《银海沉浮:何非光画传》,台中市文化局2004年版,第41页。

1936 年底,上海“明星”二厂关闭,吴印咸和助手徐肖冰拍完《马路天使》之后陷于失业困顿中。1937 年石寄圃来沪招聘,吴、徐二人一同受邀加入“西电”。宗由、鲍志超与王滨也来太原工作。不过,鲍、王来到太原后因无法忍受“正片子仍旧无法开拍,每天只是四处去拍一点新闻片”,而乘平汉车“偷偷离开太原”[7]石挥、蓝马:《石挥、蓝马对谈》,《文章》,1946年第1卷4期。。鲍志超去了汉口,王滨返沪。女演员有两位,从北平请来的京剧演员安琪是其中之一。“她有清丽的喉音,微妙的演技”[8]佚名:《西北银讯》,《申报》,1937年8月2日。,报道称公司特请蒙古族专业人士教其唱歌,作为《塞北风云》电影歌曲。另一位是太原当地人张霞芝,1919年生人,从太原女子师范学校毕业后在新生剧院任理事,受公司之邀出演影片。

复活的“西电”拉开阵仗,为拍摄首部有声电影《塞北风云》远赴五台山摄取外景。日本三泽真美惠教授认为,在这部电影中何非光主演了自己首次编写的剧本;并据何琳所述,这部剧本是何非光根据在上海观赏普多夫金《亚洲风暴》(Storm over Asia,1928)得到的灵感而作。本文对此略存疑问,1936年初“西电”已对外界公布《塞北风云》预告,并注明石寄圃编剧;同时另有报道称该片是石为“黛丽娥风格”的蒙古族女演员伊勒地(邸力)量身定制[1]佚名:《西北影业公司通讯,太原市上之电影狂》,《益世报》,1935年6月7日。,是否在实际拍摄中转交何非光编写剧本还待进一步查证。

实际上该片并未完成。外景队出发不久,“七七事变”爆发,电影摄制被迫中断。对此,徐肖冰回忆道:“日军不分昼夜对太原进行轰炸,要在太原进行电影工作,已经没有可能。”[2]徐肖冰:《凝固瞬间成就永恒》,《透过硝烟的镜头:1937—1949 中国战地摄影师访谈》,〔北京〕中国摄影出版社2009年版,第5页。“西电”于是被迫迁往西安,颠沛流离中受尽“物质的损失”和“撤退的苦楚”。撤退过程中遭遇到更严重的打击是再一次的人员流散,石寄圃、吴印咸、徐肖冰先后辗转至延安,何非光前往重庆,蓝马南下汉口……只剩温松康“苦撑西北”[3]龚稼农:《龚稼农从影回忆录》,〔北京〕中国大百科出版社2013年版,第377页。。

三、从西安到成都:以学缘、业缘为纽带的重新组合

1940年1月13日,郑君里正在《民族万岁》外景摄制归途中,车行至成都他停留了一下。当天的日记中他留下以下文字:“去西北制片厂找白音,遇见许多朋友,只冷淡地应酬几句……”[4]郑君里:《民族万岁——郑君里日记1939—1940》,上海文化出版社2013年版,第348页。那么,“西电”为何转迁成都?这家一贯人才缺乏的机构,如何竟又汇集了郑君里的“许多朋友”?

事实是,1938 年8 月“西电”迁至西安,由“第二战区文化抗敌协会”接办,更名为西北电影制片厂。后由于“广汉陕鄂交通断绝,所需材料供应无方”[5]“第二战区西北电影制片厂在本市灯笼街九十二号开始办公致四川省会警察局函”,成都市档案馆,档号93-2-5177。,“西电”于1939 年1 月搬迁入川,落脚成都。也因此,汇集了一批新的影剧人,为“西电”注入了前所未有的活力。

战时影剧人处于高度流动状态,身份认同很难建立在地缘为中心的人际脉络上,所以此时影剧人在“西电”的聚合,主要依托于在学缘、业缘基础上的私谊关系,生活习性、审美追求、政治关怀等抽象因素也发挥了很大的作用。

这时期“西电”是“第二战区文化抗敌协会”的下级文化单位,该会理事长梁綖武主要凭借其旅日留学期间营建的私人交往脉络展开工作。梁綖武于1933—1937年间负笈日本,此正是中国留日学生大幅度回升、文艺活动最为丰富的时期,他正是置身其中的热爱者。同窗臧云远称梁为“‘左联’同人”,与陈北鸥、任白戈、林焕平等合办了《海边文艺》《杂文》(后更名《质文》)等刊物,后者郭沫若也参与其中。1935年2月2日,梁綖武在日本仁寿堂看剧时遇到了著名戏剧家秋田雨雀,曾动情地写下一首题诗《秋田雨雀画像》:“……银发的老人/今晚,便出现在我的眼前/彗星素的亮光、那纯白的/浓雪般的银发!/棕色的鸟打帽,棕色的外衣/短小的身量,缓慢的步伐……/还像四月里,走在莫斯科上/看着带来春意的流水!”他还继续写道:“我好像鉴赏一件艺术品似的,随他走到这儿,那儿,假若我是女人的话,我一定爱上这老头儿,那简直是瞎比方……”[6]〔日〕小谷一郎:《东京“左联”重建后留日学生文艺活动》,王建华译,上海社会科学院出版社2012年版,第149页,第149页。

如研究者小谷一郎的判断,“梁梦回不是一个优秀的诗人,并且他也没有希望成为一个诗人。他写《秋田雨雀画像》是为了记录他当时难以表达的喜悦心情”[7]〔日〕小谷一郎:《东京“左联”重建后留日学生文艺活动》,王建华译,上海社会科学院出版社2012年版,第149页,第149页。,但从此足见梁綖武对戏剧炽烈的迷恋。梁氏参加了“中华留日戏剧协会”,该团体公演过《雷雨》《日出》《洪水》《五奎桥》等剧目,翻译了《日出》,而担任《五奎桥》《洪水》舞台美术设计和宣传招贴画绘制的是秦威。1935 年10 月,梁綖武与同人创办刊物《剧场艺术》,并执笔写作《怎样摄取演剧遗产》、剧作《岛》、译作《驻地小剧场》等,封面设计者也是秦威。此可证实,梁、秦两人在留日期间因共同的戏剧活动已经建立了日常交往。

回国后,受任“第二战区文化抗敌协会”理事长的梁綖武向师友们纷纷抛出橄榄枝,邀请他们参与文化抗敌工作。林焕平受梁委托担任“民族革命通讯社”华南分社社长,“西电”影片《华北是我们的》拷贝“便是由梁綖武寄到香港,再由我交给联华影业联营公司的电影界前辈罗明佑先生在海外发行,产生广泛的影响”[2]林焕平:《林焕平文集》,〔桂林〕广西师范大学出版社2003年版,第426页。。在汉口,梁綖武与陈北鸥、臧云远取得联系,携手筹办民族革命大学与《自由中国》杂志。关于“民大”的工作,张光年在回忆录中确信无疑地称梁綖武早年便与他相识,正是通过他与李公朴、邓初民等取得联系。端木蕻良在《我与萧红》中记述应臧云远之邀前往临汾任教,端木又带来萧军、萧红、聂绀弩、艾青等《七月》杂志同人[1]分别参见光未然:《光未然脱险记》,上海文艺出版社2001年版,第52页;端木蕻良:《我与萧红》,《萧红研究七十年》,〔哈尔滨〕北方文艺出版社2011年版,第478页;臧云远:《自传》,《现代作家传略第3辑》,徐州师范学院现代作家传略编辑组,1979年6月,第271页。,进而在山西开启了一个学术与文艺建设的“黄金时代”。

在成都“西电”筹设中,梁綖武将人才罗致的重任交付于秦威,“他(秦威)受民族革命大学负责人委托,在成都筹办西北电影制片厂成都分部并兼制片主任”[2]倪震:《秦威:杰出的电影美工师和水彩画家》,〔北京〕《电影艺术》2008年第1期。,“民族革命大学负责人”显然是梁綖武。实际上,秦威前往“西电”之前已身在山西临汾担任民族革命大学美术指导,这证实在更早的时候,梁綖武便向秦威发出了邀约。

那么,专事美术的秦威又如何与电影界人士取得联系?从表3 来看,影人多在“联华影业公司”“业余实验剧团”有过从业经历,此外还有两个主要作为媒介的影剧单位,一是“中制”前身汉口摄影场,二是余上沅主持的国立戏剧专科学校。本文认为,“西电”的第三次重组贺孟斧起到了至关重要的纽带作用。贺孟斧之女贺多芬、贺凯芬称秦威确实曾来信请贺代为罗致人才。早在大学时期,秦、贺二人以及贺妻方菁便是同校同学,1936年秦威返沪后甚至一度住在贺家,可见私谊甚笃[3]2016年3月18日、5月12—15日笔者先后对贺孟斧次女贺凯芬、长女贺多芬女士进行访问。。“联华”时期,贺孟斧、沈浮、陈晨的合作深化了日常交往,贺孟斧担任《联华画报》编译部主任时期,副主任正是沈浮;陈晨1936年加入“联华”后,担任摄影师的作品包括贺孟斧执导的《将军之女》《艺海风光·话剧团》,以及沈浮执导的《自由天地》。陈晨与姚宗茜便由贺孟斧、秦威介绍相识结婚,贺家这一时期的家庭照片也多由陈晨所摄。由此可见,1930年代中期此三人交往密切,形成一个小的“朋友圈”。

本文推测,共同的审美追求是助力这个“朋友圈”交往深化的重要因素。与秦威有三十年师生之谊的倪震教授对徜徉于绘画世界的老师有如下描述:“(秦威)是一个置身政治活动以外的自由艺术家,一个潇洒的水彩行吟诗人……”[4]倪震:《秦威:杰出的电影美工师和水彩画家》,〔北京〕《电影艺术》2008年第1期。贺孟斧则是一位将艺术作为至高追求的影剧家。1945年,他的意外逝世令文艺界大为震惊,几十篇悼文多向他严肃的艺术观致敬:“你爱艺术,爱真的艺术,对那些践踏艺术的人,你憎恨,你进行着战斗!”[5]佚名:《中艺全体工作人员,哀悼贺孟斧先生》,《星期快报》,1945年6月2日。应云卫坦诚两人的分歧,“因为他是一个对完成艺术的完整,有拼命的坚持,甚至可以说是固执的习惯的人……在重庆时期,我曾开玩笑说我是‘商业导演’,孟斧是‘文艺导演’”,并称贺为他的“畏友”[6]应云卫:《悼畏友贺孟斧》,《新民报》,1935年5月12日。;而沈浮更是一位业界人尽皆知的“天真的朋友”[7]吴贻弓:《天真的朋友——纪念沈浮导演》,《花语墅笔记》,〔北京〕中国电影出版社2008年版,第335页。。

耿震、金淑芝均为国立戏剧专科学校学生,两人加入“西电”极有可能也由贺孟斧引荐——1938年2月,该校由南京辗转长沙迁至四川江安后进行了一番人事调整,贺孟斧受校长余上沅之聘担任该校研究实验部主任并兼教师,证实贺与耿、金两人为师生关系。此外,三人也在剧目《奥赛罗》中有过合作。1938 年7 月1 日,学校在重庆国泰大戏院举行第二届毕业公演,贺孟斧担任该剧舞台美术设计,金淑芝饰演苔丝德蒙娜,耿震饰元老甲、绅士甲。

另一线索是,郭沫若也可能为梁綖武“西电”重组出了力。留日时期,梁綖武等创办的《剧场艺术》创刊号卷首语是郭沫若执笔的《雁来红》,该文副标题为《给LM君的一封信》,“LM”被研究者认定为梁綖武。信中写道:“信接到,尔的真挚的热情打动了我,特别是那句‘即遇如何的艰难困苦,颠沛流离,是要苦干到底的’那句话,使我读了肃然起敬,我希望尔把这几句话时常提醒着……”[8]蔡振:《郭沫若生平文献史料考辨》,〔北京〕社会科学文献出版社2014年版,第303页。其后还谈到秋田雨雀与未来的创作打算。回国后,梁綖武在汉口筹办刊物《自由中国》时,郭沫若曾给予大力支持,帮助组织编委会并亲自撰写创刊词[1]阎云溪:《汉口〈自由中国〉杂志纪略》,《山西文史资料全编》第4 卷,〔太原〕山西文史资料编辑部1999 年版,第399页。。这证明梁綖武与郭沫若之间早有交往。郭沫若时任军事委员会政治部第三厅厅长,第三厅领导包括中国电影制片厂、抗敌演剧队在内的一系列文化机关,这为彼时郭介绍“抗敌演剧队”成员瞿白音以及“中制”杨霁明、戴浩等加入“西电”提供了可能。

同在“中制”有过工作经历的吴雪情况特殊。在汉口摄影场学习电影期间,吴雪与第七战区司令长官刘湘的副官王少燕结识,在武汉成立了“四川旅外剧人抗敌演剧队”,因此在武汉时期他便已离开电影场,加入“西电”时间也更晚。演剧队第一期巡回演出结束于1938年12月底,返回成都后,吴邀请在成都的剧人演出《塞上风云》,此剧正由沈浮导演,这可证实此时吴雪与西北电影制片厂已有交往。随之,他在沈浮导演的电影《老百姓万岁》中担任主演,1939年3月随剧组出发前往山西吉县拍摄。但是,无论是编制、还是任务执行,吴雪实际上都没有脱离演剧队,并且彼时他的身份已是中共党员,演剧队其实已成为由戴碧湘任支部书记、吴雪任宣传委员的中共组织[2]戴碧湘:《四川旅外剧人抗敌演剧队》,《成都文史资料选编·抗日战争卷上》,〔成都〕四川人民出版社2007年版,第539页。。

“西电”的第三次组合,地缘、亲缘虽然不再起决定性作用,但发挥着潜在的影响,谢添加入成都“西电”,正是因为天津同乡、早年提携他跨入影界的故人沈浮——“大约半年之后,贺孟斧、沈浮开始筹办西北影业公司迁厂成都的工作,并立即开拍《风雪太行山》,我一心要跟老沈拍电影,便加入了这个公司”[3]谢添:《通向银幕的路》,《文史资料选辑》第16辑,〔北京〕中国文史出版社1988年版,第32页。。居无定所的流亡岁月,影人往往携家眷同行,方菁、欧阳红樱、姚宗茜、毛敦孝、杨琼等影人妻子也加入“西电”,投身摄制工作。

四、结语

综上可见,地缘、学缘、业缘与共同的政治关怀、审美追求等以不同程度的影响力,促成了西北影业公司影人各阶段志业共同体的形成,也相当程度上决定了“西电”的创作品貌与经营命脉。同时,“西电”之于个体生命的意义意味深长。它珍存了1930年代影人漂泊生存状态的生动侧影,也如同一个中转站,见证着影人的抉择与分流。王苹、秦威、卢淦、陈强自此毕生从事电影事业;对英年早逝的贺孟斧而言,则刻写下永恒的影路终点;石寄圃、吴印咸、王滨、徐肖冰等走向革命圣地延安;梁綖武、温松康随着岁月的流逝逐渐淡出公共记忆之外……

事实上,影人的艰难聚合与频繁流散还体现了“西电”的创伤性生存经验——作为政府经营的制片机构,对国家和地方政治宣传肩负使命,制片无法遵循商业规律。较之经费来源相对稳固的“中制”“中电”,“西电”相当程度上依赖地方政府甚至阎锡山的“个体意志”,资金的匮乏且不稳定始终是致命的瓶颈,也是导致其停业的根本原因。另一方面,“西电”还须面对远途跋涉带来的多重消耗。“西电”位于西北一隅,迁至成都后外景地仍在山西,也正因为如此很多影人不愿加入,但凡参与则必须承受“并非我们这般人能够承受”的“在内地的苦头”[4]佚名:《沈原在西北电影公司导演“大地烽烟”》,《影迷画报》1940年第7期。。但,正是这支命运多舛的制片队伍,为民国时期的中国电影历史提供了“地方官营”影业的一次特殊经验,它匮乏、沉默却坚挺的姿态一如镜头中反复掠过的那片忧郁的国土。