我国农村居民主观幸福感的影响因素及地区差异

张彤进 万广华

内容提要 提升农村居民幸福感是全面建成小康社会的重要内容。基于CGSS2010—2015年数据,考察了我国农村居民主观幸福感的影响因素及其地区差异。研究发现:(1)个人因素、家庭因素以及宏观经济因素显著影响了农村居民主观幸福感。其中女性、党员、有配偶、教育水平高、身体健康、收入高、房产多、社会地位提升以及对环境满意度高的农村居民会更加幸福;(2)党员身份及家庭房产数量对于农村女性幸福感的获得和提升尤为重要,而农村男性更在乎绝对收入的提升、社会地位的提升以及稳定的婚姻生活;(3)东部农民的幸福感明显高于中西部农民,该差异的53.1%可以由个体特征差异来解释,46.9%由系数特征差异解释。其中,自评健康状况、绝对收入以及年龄是导致地区差异的主要因素。

一、引言及文献回顾

2017年党的十九大报告指出:“增进民生福祉是发展的根本目的”。作为一个拥有8亿农民的人口大国,如何提升中国亿万农民的获得感、幸福感、安全感就成为政府工作的重中之重。根据《中国统计年鉴》数据,2017年我国农民人均可支配收入已达13432元,是1978年的100倍左右。无疑,农村经济的快速发展为农民生活带来了巨大改善,但同时也引发了一些问题。比如,农村环境污染不断加剧、教育资源十分稀缺、大病致贫依然普遍,这些都严重制约着农村居民的生活质量与幸福感的提升。因此,在新时代背景下究竟有哪些因素会影响农民的幸福感?而这些因素又会对农民幸福感产生怎样的以及多大程度的影响?不同地区农民幸福感又是否存在差异?都是亟待解决的问题。

有关居民主观幸福感的影响因素,国内外学者已经进行了丰富而有益的探讨。其中,收入是经济学者最为关注的、影响居民主观幸福感的变量。Easterlin(1974)观察美国二战后的经济发展与国民幸福状况后发现,美国居民的幸福感并没有随着国民收入的增加而提升,据此提出著名的“East⁃erlin 幸福悖论”[1]R. Easterlin,“Dose Economic Growth Improve the Human Lot?”, in Nations and Households in Economic Growth: Es⁃says in Honors of Moses Abranivitz,edited by Paul A.David and Melvin W.Reder,New York:Academic Press,1974,pp.89-125.。这一现象引发了更多学者对国民幸福感的关注和思考。Osward(1997)使用美国综合社会调查数据进一步考察了主观幸福感的决定因素,发现上世纪70 年代到90 年代,美国国民幸福感水平只有微小的提升,收入增加并没有大幅提升居民主观幸福感[2]A.J.Oswald,“Happiness and Economic Performance”,Economic Journal,1997(107),pp.1815-1831.,在一定程度上支持了Easterlin(1974)的结论。

但是,Deaton(2008),Stevenson and Wolfers(2013)使用盖洛普世界民意调查数据证实,越富有的国家生活质量平均自评分越高[3]A.Deaton,“Income,Health and Well-being Around the World:Evidence From the Gallup World Poll”,Journal of Eco⁃nomic Perspectives,2008(22),pp.53-72.[4]B.Stevenson and J.Wolfers,“Subjective Well-being and Income:Is There Any Evidence of Satiation?”American Eco⁃nomic Review,2013(103),pp.598-604.。Kahneman and Deaton(2010)在对超过45万个微观样本进行分析后,同样得到绝对收入与个体生活满意度存在正相关性的结论[5]D. Kahneman and A. Deaton,“High Income Improves Evaluation of Life but not Emotional Well-being,”Proceed⁃ings of the National Academy of Science,2010(107),pp.489-493,pp.489-493.。可见,关于收入对主观幸福感的影响并没有一致的结论。这可能是因为人们除了在意绝对收入外,还在乎社会比较。如Clark and Oswald(1996)分析英国家庭分组调查(BHPS)数据发现,职员的工作满意度会随着其他同事收入的增长而下降[6]A.Clark and A.J.Oswald,“Satisfaction and Comparison Income”,Journal of Public Economics,1996(61),pp.359-381.。Luttmer(2005)在对美国的研究中选取了附近邻居收入作为参照,发现主观幸福感与参照组收入呈负向关系[7]E.Luttmer,“Neighbors as Negatives:Relative Earnings and Well-being”,Quarterly Journal of Economics,2005(120),pp.963-1002.。陈前恒,池桂娟(2014)基于中国4 省8 县900 多个农村居民,同样发现以邻居收入作为参考的农村居民幸福感最低[8]陈前恒、池桂娟:《比较、包容与幸福——基于中国农村居民调查数据的实证分析》,〔武汉〕《经济评论》2014年第4期。。

大量文献还关注了性别、年龄、健康、党员身份、婚姻、教育、环境满意度等变量的作用。Knight et al.(2009),Kahneman and Deaton(2010)等研究表明,主观幸福感存在明显的性别差异,女性的幸福感一般高于男性[9]J. Knight, L. Song and R. Gunatilaka,“Subjective Well-being and Its Determinants in Rural China”, China Economic Review,2009(20),pp.635-649.[10]D. Kahneman and A. Deaton,“High Income Improves Evaluation of Life but not Emotional Well-being,”Proceed⁃ings of the National Academy of Science,2010(107),pp.489-493,pp.489-493.。赵奉军(2016)等研究发现,年龄对主观幸福感的影响是非线性的,表现为“U”型相关关系[11]赵奉军:《城市让生活更美好——户籍身份变动与居民生活满意度》,〔北京〕《中国农村观察》2016年第4期。。农村居民健康与幸福感之间存在显著的正相关关系(Jiang et al.,2012)[12]S. Jiang, M. Lu and H. Sato,“Identity, Inequalith and Happiness: Evidence From Urban China”, World Development,2012(40),pp.1190-1200.。鲁元平等(2016)研究发现,党员身份对于主观幸福感有显著的正向影响,因为党员可以为个体带来更多社会资源和机会[13]鲁元平、王军鹏、王品超:《身份的幸福效应——基于党员的经验证据》,〔北京〕《经济学动态》2016年第9期。。另外,已婚要比未婚、分居、离婚以及丧偶有更高的生活满意度和幸福感(刘军强等,2012)[1]刘军强、熊谋林、苏阳:《经济增长时期的国民幸福感——基于CGSS数据的追踪研究》,〔北京〕《中国社会科学》2012年第12期。。教育对主观幸福感的影响并没有一致性的结论。何立新等(2011)发现,教育程度越高,幸福感越高[2]何立新、潘春阳:《破解中国的“Easterlin悖论”:收入差距、机会不均与居民幸福感》,〔北京〕《管理世界》2011年第8期。;但Jiang et al.(2012)研究显示,农村居民教育水平对主观幸福感影响并不显著[3]S. Jiang, M. Lu and H. Sato,“Identity, Inequalith and Happiness: Evidence From Urban China”, World Development,2012(40),pp.1190-1200.。另外,伴随农村工业化和城镇化的发展,农村空气污染、水资源污染等环境问题日益严重(黄季焜、刘莹,2010)[4]黄季焜、刘莹:《农村环境污染情况及影响因素分析——来自全国百村的实证分析》,〔武汉〕《管理学报》2010年第7期。,并对人们生活造成极大困扰。杨继东等(2014)等研究发现,环境污染会显著降低居民的幸福感[5]杨继东、章逸然:《空气污染的定价:基于幸福感数据的分析》,〔北京〕《世界经济》2014年第37期。。

然而,现有研究大多聚焦全国或者城镇居民的幸福感,在少数的关注农民群体的文献中,学者一般考察某个单一变量的作用,虽然Knight et al.(2009)、徐仲安等(2013)研究了农村居民主观幸福感的决定因素,但是并没有分析不同地区农民幸福感的差异及其原因[6]J. Knight, L. Song and R. Gunatilaka,“Subjective Well-being and Its Determinants in Rural China,”China Economic Review,2009(20),pp.635-649.[7]徐仲安、靳共元、张晓林、耿宇宁:《农村居民幸福感影响因素的实证分析——基于四川省震后灾区与非灾区的对比》,〔北京〕《中国农村观察》2013年第4期。。而在我国,区域经济发展不均衡,东部与中西部地区在经济发达程度、教育资源、公共服务获得等方面存在较大差距,人们的生活环境不尽相同。因此,考察东、中西部农民幸福感差异十分必要。另外,徐仲安等(2013)的分析只局限于四川省震后灾区与非灾区,样本量较小,其结论不具有一般意义[8]徐仲安、靳共元、张晓林、耿宇宁:《农村居民幸福感影响因素的实证分析——基于四川省震后灾区与非灾区的对比》,〔北京〕《中国农村观察》2013年第4期。。鉴于此,本文可能的贡献在于:(1)在个体特征变量、经济变量基础上,引入党员身份、家庭规模、房产数量等解释变量,使用CGSS2010—2015年微观个体数据,识别与估算决定我国农村居民主观幸福感的因素,并考察分析影响农村男性与女性主观幸福感变动的主要原因;(2)使用Oaxaca-Blinder 分解技术,进一步考察农民主观幸福感的地区差异,厘清导致东、中西部农民幸福感差异的主要因素,以为全面提升我国农村居民幸福感、获得感提供参考。

本文余下部分内容安排如下:第二部分构建模型并初步分析农民主观幸福感的特征事实,第三部分估算农村全体居民、农村男性与女性主观幸福感的影响因素,第四部分探讨农民主观幸福感的地区差异,第五部分为结论及政策建议。

二、模型构建与特征事实

(一)模型设定

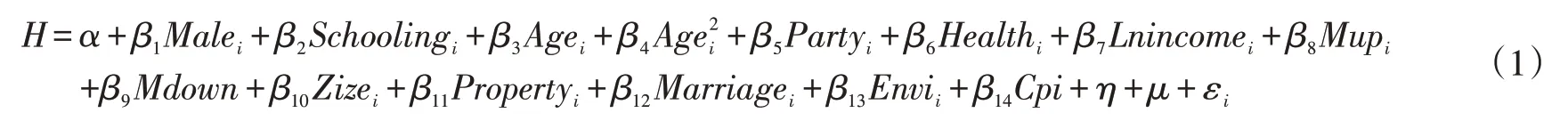

与Knight et al.(2009)、徐仲安等(2013)不同,本文除了引入基本的个体特征、经济变量之外,还考虑了党员身份以及家庭规模、房产数量因素。因为,在农村地区党员人数较少,其身份价值可能更加重要。另外,考虑到住房对于中国家庭的重要意义,以及随着农村居民生活习惯改变与受教育程度的不断提升,家庭人口数量可能对农村居民产生的不同影响,添加了房产数量及家庭规模变量。基于此,基准模型设定如下:

其中,H为主观幸福感,解释变量分别为性别(Male)、教育(Schooling)、年龄(Age)及年龄的平方(Age2)、党员身份(Party)、自评健康状况(Health)、绝对收入的自然对数(Lnincome)、社会地位提升(Mup)、社会地位下降(Mdown)、家庭规模(Size)、房产数量(Property)、婚姻状况(Marriage)、环境满意度(Envi)、通货膨胀(Cpi)。η表示省份控制变量,μ表示年份控制变量,ε为误差项。

(二)数据来源与指标定义

本文采用2010年、2012年、2013年以及2015年的CGSS数据,样本量为8008。被解释变量为农村居民主观幸福感。根据调研问卷,1表示“非常不幸福”,2表示“比较不幸福”,3表示“说不上幸福不幸福”,4表示“比较幸福”,5表示“非常幸福”。解释变量包括:

1.个体特征变量。借鉴Kahneman and Deaton(2010),刘军强等(2012)等研究,选取性别、教育、年龄、党员身份、自评健康状况[1]D.Kahneman and A.Deaton,“High Income Improves Evaluation of Life but not Emotional Well-being”,Proceedings of the National Academy of Science,2010(107),pp.489-493.[2]刘军强、熊谋林、苏阳:《经济增长时期的国民幸福感——基于CGSS数据的追踪研究》,〔北京〕《中国社会科学》2012年第12期。。具体来看,(1)性别。女性记为0,男性记为1。(2)教育。没受过教育记为0,小学学历记为6,初中学历记为9,普通高中、中专及职业高中记为12,大专记为15,大学本科记为16,研究生及以上记为19。(3)年龄。引入年龄及年龄的平方考察年龄与农民主观幸福感的非线性关系。考虑许多农民没有上大学就开始务工,选择18岁以上农村人口作为样本。(4)党员身份。中共党员取值1,其他为0。(5)自评健康状况。“很不健康”记作1,“比较不健康”记作2,“一般”记作3,“比较健康”记作4,“很健康”记作5。

2.个体经济变量。(1)绝对收入。取个体年收入的自然对数。(2)社会地位变动。选择与自己过去社会地位进行比较。根据CGSS中的两个问题:“您认为您十年前在哪个等级上?以及您认为您目前在哪个等级上?”,得到“社会地位提升”、“社会地位下降”以及“社会地位不变”三种情况,以社会地位不变为参照组,设置两个虚拟变量。

3.家庭特征变量。(1)家庭规模。使用“家庭子女数量”作为家庭规模的代理变量。(2)房产数量。引入家庭拥有房产的数量,以考察住房与中国农村居民幸福感的相关关系。(3)婚姻状况。婚姻状况为分类变量,以“未婚”为参照组,并设置“同居”、“有配偶”、“分居”、“离婚”和“丧偶”五个虚拟变量。

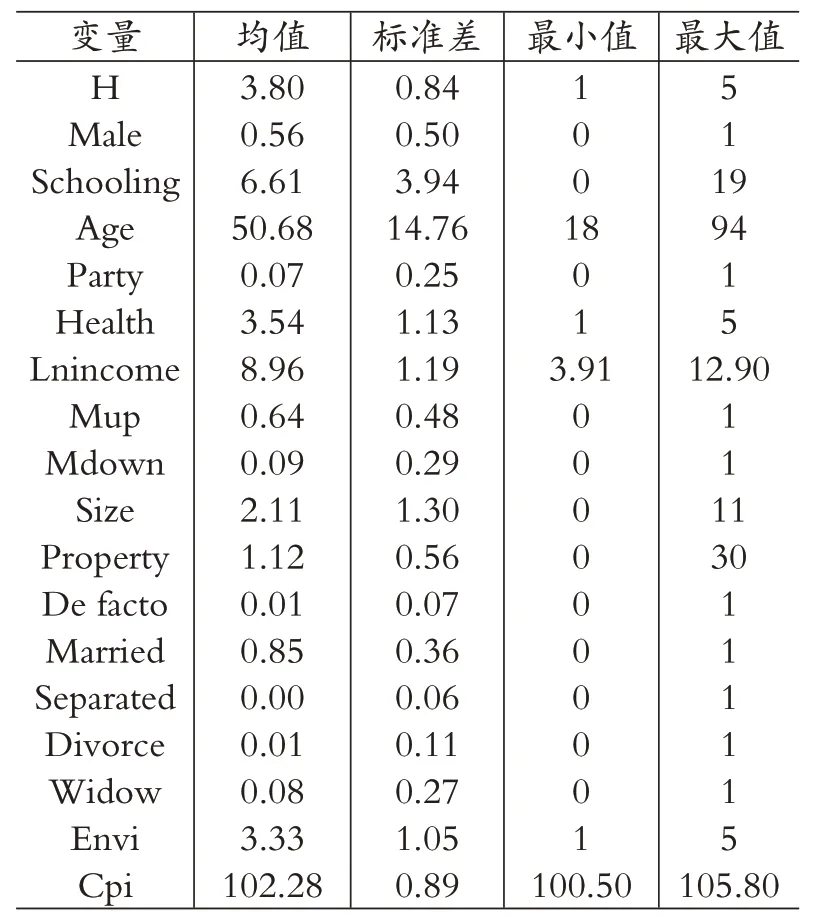

4.宏观经济变量。(1)环境满意度。“片面注重经济发展,忽视了环境保护工作”记作非常不满意,赋值1,“重视不够,环保投入不足”记为不满意,赋值为2,“虽尽了努力,但效果不佳”记为一般,赋值为3,“尽了很大努力,有一定成效”记为满意,赋值为4,“取得了很大的成绩”记为非常满意,赋值为5。(2)通货膨胀。用农村物价指数衡量通货膨胀程度。各变量的描述性统计见表1。

表1 变量定义及描述性统计

(三)我国农村居民幸福感的特征事实

1.我国农村居民主观幸福感的整体分布与地区差异

根据2010—2015 年CGSS 数据,从全国水平来看,农村居民幸福感总体程度较高,平均得分为3.8。感觉“非常幸福”“比较幸福”的受访者比例达到75.6%,也就是说,有超过三分之二的农民认为自己是幸福的。感觉“非常不幸福”“比较不幸福”的受访者比例仅为9.24%。分区域来看,东部地区农民幸福感程度最高,平均值达到3.94,其中,超过80%的受访者认为自己是“比较幸福”或者“非常幸福”的,而只有5.5%的受访者认为自己“比较不幸福”或者“非常不幸福”。西部地区农民幸福感最低,平均值只有3.74,其中73%的受访者认为自己“比较幸福”或者“非常幸福”,感觉到“比较不幸福”或者“非常不幸福”的人数比例较高,达到11.76%。中部地区农民幸福感达到全国平均水平3.8。

2.我国农村居民主观幸福感的变化趋势

通过对CGSS 数据的分析,2010—2015 年,我国农村居民主观幸福感呈明显上升趋势,幸福感平均得分从3.69上升至3.84。另外,东、中、西部农村居民幸福感在2010-2015年间均得到提升,分别从3.79上升至3.98,3.65上升至3.88,3.70上升至3.73。东部与中部地区农民幸福感变动趋势基本一致,而且均在2013年出现了下降,但西部地区农民幸福感在2013年出现了大幅上升。

三、我国农村居民主观幸福感影响因素分析

(一)基准回归

采用OLS估计方法估算模型(1),并逐步添加变量。表2的结果显示,参数估算值的符号在不同模型里几乎完全一致,大多数估算值的大小也比较稳定,表明了结果的稳健性。鉴于第4列对应的实证模型具有最高的R2,而且其包含的额外变量有些是显著的,所以下面的讨论将基于表2第4列。

表2 农村居民主观幸福感的决定因素OLS回归结果

农村地区男性的主观幸福感显著低于女性。这可能是因为受中国传统文化影响,男性要养家糊口,家庭责任更重、生活压力更大。教育对农村居民幸福感的影响在1%的显著性水平上显著为正,即接受教育年限越长,幸福感越高,这与Knight et al.(2009)、刘军强等(2012)的结论一致[1]J. Knight, L. Song and R. Gunatilaka,“Subjective Well-being and Its Determinants in Rural China”, China Economic Review,2009(20),pp.635-649.[2]刘军强、熊谋林、苏阳:《经济增长时期的国民幸福感——基于CGSS数据的追踪研究》,〔北京〕《中国社会科学》2012年第12期。。教育不仅代表着个人基本素养和内在价值感的提高,作为人力资本获得的重要途径,教育还是捕捉发展机会、增强收入流动性的关键要素。

年龄对主观幸福感的影响在1%的显著性水平上显著为负,年龄的平方在1%的显著性水平上显著为正,表明年龄与农村居民主观幸福感呈“U”型关系,即随着年龄的增长,主观幸福感先下降后上升。农村居民幸福感转折点大致出现在37岁,这其中可能的原因是成年以后,人们逐渐面临结婚、生育、抚养孩子、照顾老人的压力,但到了“不惑之年”,这些压力逐步减轻,同时也拥有了相对稳定的经济基础和家庭关系,更容易面对生活中的挫折与问题,对于生活的态度也愈加平和,幸福感逐渐提升。自评健康状况的估计系数在1%的显著性水平上显著为正,达到0.17。在农村,因病致贫、因病返贫一直是阻碍农民脱贫、限制农村发展的一大问题,由于没有完善的医疗服务体系与医保制度,农民害怕生病、也害怕治病。所以,身体是否健康对于人们的生活质量、生活幸福感有着重要影响。

中共党员的幸福感更高。这可能与党员身份能够为个人带来更多的社会资源与机会有关。已有研究也表明,党员身份能够产生收入溢价,有助于提高个人以及子女收入,并且党员身份能够拓展个人社交网络,提升社会资本(刘和旺、王宇锋,2010)[3]刘和旺、王宇锋:《政治资本的收益随市场化进程增加还是减少》,〔北京〕《经济学(季刊)》2010年第3期。。

个体经济变量中,绝对收入对农村居民主观幸福感的影响在1%的显著性水平上显著为正。个人年收入每增加1个百分点,农民幸福感提升7%,说明绝对收入对农村居民幸福感有积极影响[4]崔红志:《农村老年人主观幸福感影响因素分析——基于全国8省(区)农户问卷调查数据》,〔北京〕《中国农村经济》2015年第4期。,这说明“Easterlin幸福悖论”并没有发生在我国农村地区,对于处于温饱线上下的农村人口来说,收入带来的边际效用还是比较大的。与个体经济状况相关的另一个变量是社会地位变动。社会地位提升会给农民带来更多的幸福感,而社会地位下降会明显降低农民幸福感。并且,社会地位上升的影响为0.14,社会地位下降的影响达到0.19。这说明,人们满足感与获得感的来源很多是从比较而来。一旦社会地位下降,个体心理上就会很难接受,会对个人造成更消极的影响。另外,对CGSS2010-2015年数据进行初步分析也发现,有5137人,约64%的受访农村居民认为自己社会地位有所上升,他们的主观幸福感平均得分为3.87,而社会地位有所下降的受访者幸福感平均得分只有3.49。

家庭特征变量中,房产数量越多越幸福,这与中国人看重房产有很大关系,而且住房可以通过缓解流动性约束、降低预防性储蓄这两个机制影响人们的生活质量(李涛等,2011)[5]李涛、史宇鹏、陈斌开:《住房与幸福:幸福经济学视角下的中国城镇居民住房问题》,〔北京〕《经济研究》2011年第46期。。从婚姻状况来看,有配偶对于幸福感提升有明显的积极作用,估计系数达到0.21,成为影响农村居民主观幸福感非常重要的解释变量。因为家庭关系是人最密切的社会关系,来自家庭成员的支持与分享至关重要。家庭规模对农村居民幸福感并没有显著的影响。虽然在农村地区一直流行着“多子多福,养儿防老”的说法,但随着现代生活节奏的加快,子女越多,供子女上学、结婚生子的开销越大,生存压力就越大。这与崔红志(2015)的研究结论一致[1]崔红志:《农村老年人主观幸福感影响因素分析——基于全国8省(区)农户问卷调查数据》,〔北京〕《中国农村经济》2015年第4期。。

宏观经济变量中,环境满意度越低,个体越不幸福。尤其是在农村,工业垃圾比城市更为严重,恶劣环境对人们的影响更为严重的。通货膨胀与农民主观幸福感没有明显的相关关系,这可能与农村地区通货膨胀率不高有关。

(二)农村男性与女性的主观幸福感决定因素

表3 农村男性与女性主观幸福感的决定因素回归结果

对样本进行男女分组,探究农村地区男性与女性的幸福函数。结果汇报在表3。党员身份对女性幸福感的影响远远高于男性。这与鲁元平等(2016)的结论一致:即党员身份的幸福效应存在异质性,尤其在党员比重较低的群体中,党员身份呈现出更明显的幸福效应[1]鲁元平、王军鹏、王品超:《身份的幸福效应——基于党员的经验证据》,〔北京〕《经济学动态》2016年第9期。。在我国农村,中共党员的比例本来就低,女性党员更少。观察CGSS 样本数据也会发现,3533个女性样本中,中共党员占比仅为2.1%,而全部党员中女性党员仅占14%,这就愈发凸显出党员的身份价值,因而能够为其带来更多的政治资源和个人发展机会,也就更幸福。

结果显示,绝对收入对农村女性同样有积极作用,只是影响小于男性。绝对收入水平提高1%,女性幸福感提升约4.5%,而男性幸福感提升约8.9%。并且,社会地位的提升对男性的积极影响也更大。农村男性要比女性更在意财富的积累以及社会地位的提升。一方面,这可能与男性承担养家的责任有关,另一方面,社会地位与财富能够给男性带来更多的自信以及社会认同。

此外,有配偶能够显著提升农村男性的幸福感,而对农村女性没有明显影响。说明农村男性要比女性更重视婚姻与家庭,男性对家庭的依赖要高于女性。这可能是因为,相比男性,女性的生活调节能力更强,比如经常与朋友谈心,和父母交谈也更多,而男性很难获得除家庭之外的亲密情感的支持。

此外,本文还运用了有序Logit模型以及二值Logit模型(将“非常不幸福”、“比较不幸福”、“不知道幸福不幸福”记为0,“比较幸福”与“非常幸福”记为1),对模型(1)进行重新估计,结论依然稳健。

四、我国农村居民主观幸福感的地区差异

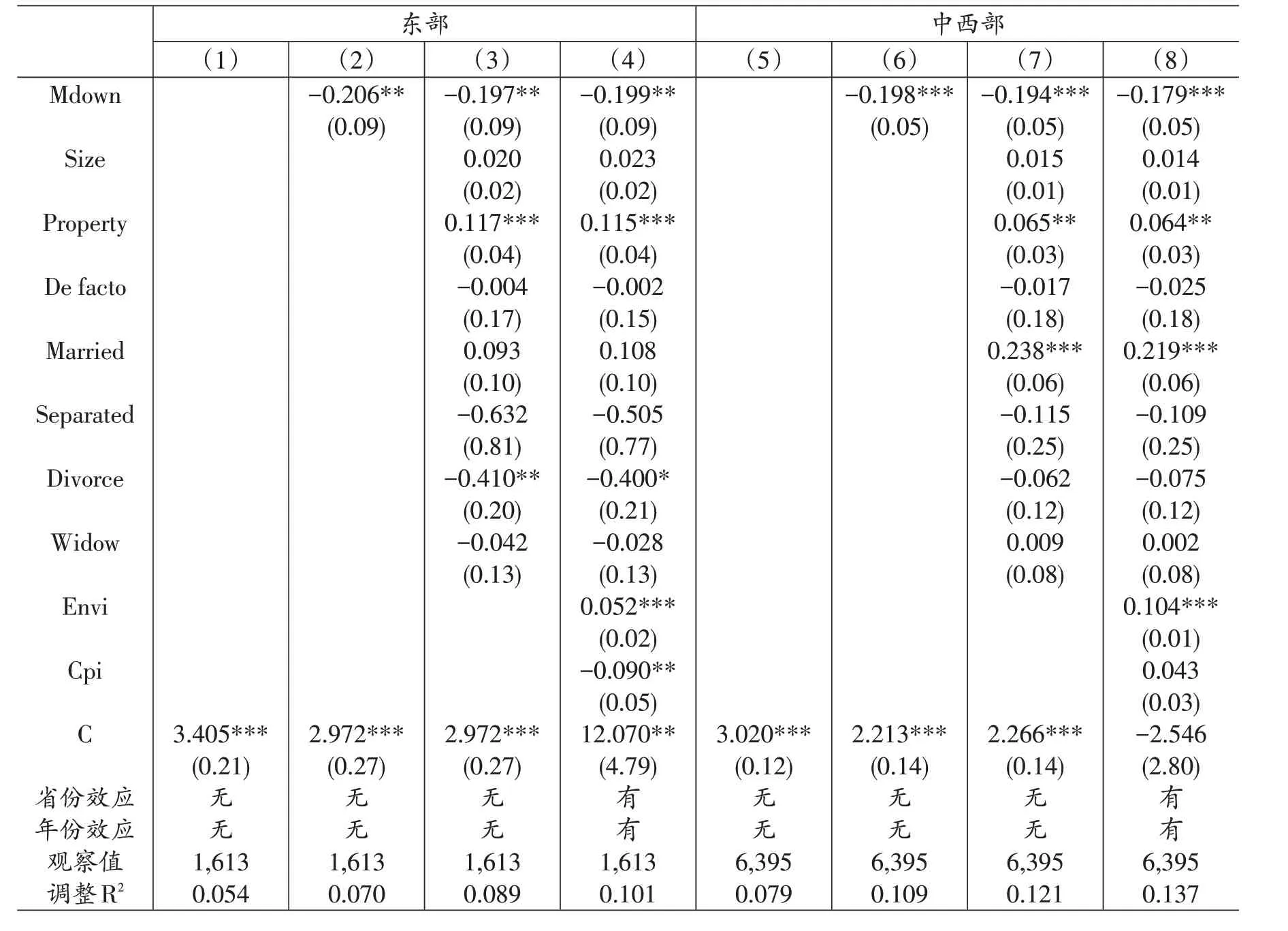

(一)东部、中西部农民主观幸福感影响因素分析

上述基准回归结果表明,个体与家庭特征变量、个体经济变量、宏观经济变量都会对农村居民的幸福感产生重要影响。那么,这些影响是否存在地区差异呢?有必要将东部和中西部样本分开,对农民主观幸福感的地区差异进行考察。结果汇报在表4中。可以看到,教育、党员身份对于东部农民幸福感没有显著影响,但正向地影响中西部农民主观幸福感。年龄的影响仍然显著,且呈非线性特征。东部农村地区幸福感转折点出现在45岁,中西部地区出现在43岁。另外,无论在东部还是中西部性别、自评健康状况、绝对收入与房产数量、环境满意度对农村居民均有显著影响。

表4 东部、中西部地区农村居民幸福感的回归结果

表4 (续)

(二)农民主观幸福感地区差异的Oaxaca-Blinder分解

表5 农民主观幸福感地区差异的Oaxaca-Blinder分解结果

运用Oaxaca-Blinder分解方法,对东、中西部农民主观幸福感差异进行分解,见表5。东部与中西部农民幸福感差异的53.1%可以由个体特征差异来解释,而不可解释的部分占到46.9%。具体来看每个变量的贡献度,在可解释的地区幸福感差异部分中,自评健康状况、绝对收入与年龄的解释力度最大。其中,自评健康状况的贡献度达到0.049,也就是说,仅健康差异就可以解释地区幸福感差异的53.25%。这说明“健康状况”在幸福感的决定因素中超过“收入”,成为影响幸福感的首要因素。绝对收入、年龄依次可以解释地区幸福感差异的39.07%和13.85%。教育、房产数量、党员身份、社会地位下降四个因素分别解释了幸福感差异的7.79%、4.76%、2.71%和1.19%。此外,性别、社会地位提升、环境满意度、婚姻状况、家庭规模以及通货膨胀导致的幸福感差异为负。由于社会地位改善、环境满意度和家庭规模的估计系数为正,这三个变量分解结果为负意味着,与东部地区相比,中西部农村地区家庭人口数量更大,并且有更多的农民实现地位提升、对环境满意度也更高,这些变量都是缩小地区幸福感差异的因素。

五、结论与政策建议

本文基于CGSS2010—2015年微观个体数据,对我国农村居民主观幸福感的决定因素进行考察,并进一步探讨了农民幸福感的地区差异。结果表明:(1)性别、年龄、党员身份、教育、自评健康状况、绝对收入、社会地位变动、房产数量、有配偶以及环境满意度对农村居民幸福感均有显著影响。(2)农村女性能够通过党员身份及拥有房产数量得到更多的幸福,而农村男性更在乎绝对收入的增加、社会地位的提升以及稳定的婚姻生活。(3)农民主观幸福感地区差异的53.1%可以由个体特征差异来解释,46.9%由系数特征差异解释。其中,自评健康状况、绝对收入以及年龄是导致幸福感地区差异的重要原因。据此,我们提出以下政策建议。

首先,相比较而言,中西部农村地区医疗基础设施总体较差,医疗服务也不完善,一旦发生大病重疾,农民因病致贫的几率非常高。因此,建议进一步健全农村医疗保险制度,并加强东部对中西部贫困地区的经济帮扶,使农民病有所医、老有所养。与此同时,将更多药品和疾病纳入农户医疗保险和治疗的范围,尽可能提高农村医疗保障的公平性。

其次,虽然很多国家地区都出现了“Easterlin 幸福悖论”,但在我国农村地区,绝对收入与幸福感依然表现出显著的正相关关系,也是造成农民幸福感地区差异的重要原因。因此,大力发展农村经济至关重要。不仅如此,还要注意区域间的均衡发展。2018年,中共中央、国务院印发《国家乡村振兴战略规划2018—2022年》,目的就是要大力发展“三农”经济,解决人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分发展之间的矛盾。需要强调的是,发展农村经济关键在于人。所以在相关的农业政策推动下,仍要重点加强农村教育投资,加大教育基础设施建设,为农民提供更多、更公平的学习机会才是农村发展的内生动力所在。

最后,如何寻求经济发展与环境保护间的平衡,处理好绿水青山和金山银山的关系就显得十分重要。在考核地方政府绩效时,显然不能只追求GDP,要纳入并加大对空气质量等环境指标的考核。另外,由于一些污染项目无法在城市落地,很多企业会选择在农村建厂,结果大大超出农村地区的环境承载力,导致周边土地、河水变质,人们健康受到威胁,生活幸福感大大下降。建议制定相关法律税收政策并落实到位,使企业污染成本内部化,减少对农村居民的伤害。