吴风新韵:明清时期苏南传统音乐史中的常州样态研究

马 凌 邵鹏宇

内容提要 苏南传统音乐是中国传统音乐重要组成部分,是中华优秀传统文化的代表。明清时期苏南吴文化圈的重要城市——常州,基于中吴要辅的开放通达、学风文品的经世致用、城市空间的生态布局,逐渐形成了苏南传统音乐史中的常州样态,具体表现在丝竹吹打、吴语吟诵、戏曲说唱等传统音乐类型的创造性传承和创新性转化上。在文化地理学的视角下,对常州传统音乐进行研究,无疑对苏南传统音乐史乃至中国传统音乐史有极大的历史意义和时代价值。

引 言

中国传统音乐是中华民族运用本民族固有方法、采取本民族固有形式创造的具有本民族固有形态特征的音乐,是世界音乐史重要的组成部分,是中国传统文化的优秀代表。学术界普遍认为:“正因为中国传统音乐在历史的动态中,形成了独具特色的、有别于世界上其他民族的不同的音乐规律与特点,从律制、音阶、宫调、乐谱等基本乐学到音乐思想、哲学、审美等相关民族思维方式、价值判断等不同层次的理论,构成了中国传统音乐的‘体系性’特质。”[1]萧梅:《中国传统音乐研究述要》,〔武汉〕《黄钟》2009年第2期,对中国传统音乐概念的界定具体可参见董维松的《关于中国传统音乐及其分类问题》(〔北京〕《中国音乐》1987年第2期)、王耀华的《中国传统音乐概论》(〔台北〕海棠事业文化有限公司1990年版)、杜亚雄的《什么是中国传统音乐》(〔北京〕《中国音乐》1996年第3期)等论著。

地理学(geography)“是研究地理要素或者地理综合体空间分布规律、时间演变过程和区域特征的一门学科,是自然科学与人文科学的交叉,具有综合性、交叉性和区域性的特点”[1]傅伯杰:《地理学:从知识、科学到决策》,〔北京〕《地理学报》2017第11期。,“理、地、人”是地理学的主要研究对象。文化地理学(cultural geography)是以“人”为视角,通过“地”的路径来追究“理”的有效地理学研究门类之一,是人文视角和地域途径结合最紧密的学科。艺术是文化的瑰宝,音乐是艺术的皇冠,音乐从产生之初就与“理、地、人”密不可分,这种“音、地、人”三者相结合的研究方法,是音乐理论界最常用也最有效的研究方法之一。对中国传统音乐在传统社会地域空间的谱系研究,是中国音乐理论界的重要时代使命和学术职责。苏南是中国传统音乐史版图的重要组成部分,尤其是明清之际,几乎构成了传统音乐的半壁江山。本文以文化地理学为路径,将苏南传统音乐融合到苏南传统社会的地理分布和苏南传统文化的历史背景之中去,通过对常州传统音乐不同的人文样态和地理样态的分析,探寻常州传统音乐样态的独特魅力,感受地域特色和文化差异对常州乃至苏南传统音乐嬗变产生的重要影响,揭示苏南传统音乐与文脉地缘直接的深层次联系,以“和而不同”的视角观察苏南传统音乐的千姿百态[2]国内运用文化地理学对传统音乐进行研究兴起于改革开放以后——陈正祥主编的《中国文化地理》(〔上海〕三联书店1983年版)、《中国音乐词典》(〔北京〕人民音乐出版社1984年版)等最早对文化地理学视阈下的音乐史进行了梳理;上世纪90年代,《中国音乐年鉴》(〔北京〕文化艺术出版社1990年版)、《中国音乐词典·续编》(〔北京〕人民音乐出版杜1992年版)等丛书的编纂以及乔建中、江明惇、苗晶、赵宋光、王耀华、冯文慈等学者的研究标志着文化地理学已成为音乐史研究中的重要研究路径;新世纪以来,蔡际洲的《文化地理学视野中的中国音乐家研究》(〔北京〕《中国音乐学》2005年第2期)、薛艺兵的《江苏传统音乐文化地理分布研究》(〔上海〕《音乐艺术》2008年第3期)、修海林的《中国音乐史学的多层开放研究结构与学科建设》(〔北京〕《中央音乐学院学报》2009年第2期)等均对中国传统音乐的地理分布进行了系统性研究。。

一、中吴要辅的开放通达——传统吹打丝竹的常州样态

明清时期,常州城市区划开始了井喷式发展。明代常州成为财赋重地,胜甲于天下。洪武二年(1369),常州府秋粮实征占全国实征总数的2.2%,接近西南数省征粮的总和。丘濬曾言:“韩愈谓赋出天下而江南居十九。以今观之,浙东、西居江南十九,而苏、松、常、嘉、湖五府又居两浙十九也。”[8]〔明〕丘濬:《大学衍义补(上)》卷二四,〔北京〕京华出版社1999年版,第250页。城市的兴盛开始引起中央集权的高度关注,清初总督查弼纳便提出要“升州增县,以分其任”[1]〔民国〕《太仓州志》卷一,《中国方志丛书》,〔台北〕台湾成文出版社1974年版,第43页。。雍正二年(1724)苏、松、常三府分县,常州府下计有武进、阳湖、无锡、金匮、宜兴、荆溪、江阴、靖江八县,武进、阳湖为常州的附郭县[2]《清世宗实录》卷二四,《清实录》第七册,〔北京〕中华书局1985年版,第377页。(即府城),“中吴要辅、八邑名都”的格局正式形成。

明清两代,常州已成为了太湖流域的区域中心,在苏南、江南乃至全国都产生了辐射性的影响。从文化地理学视角来看,开放的城市和通达的交通使得政治经济文化资源得以聚集和扩散,为传统音乐的传播和乐家曲师的交往创造了便利的条件。常州传统音乐随着明清时期苏南社会的整体繁荣展现出自身的地域优势和独特魅力。明清时期盛极一时的太湖流域音乐会社组织的兴起和繁盛正是苏南传统社会鼎盛时期的真实写照。在近五个世纪的创造传承中,传统丝竹和传统吹打这两种极富苏南特质的音乐类型通过一代又一代音乐会社组织的努力保存至今,以“家乐”为载体的丝竹音乐和以“堂名”为载体的吹打音乐发展到高潮。

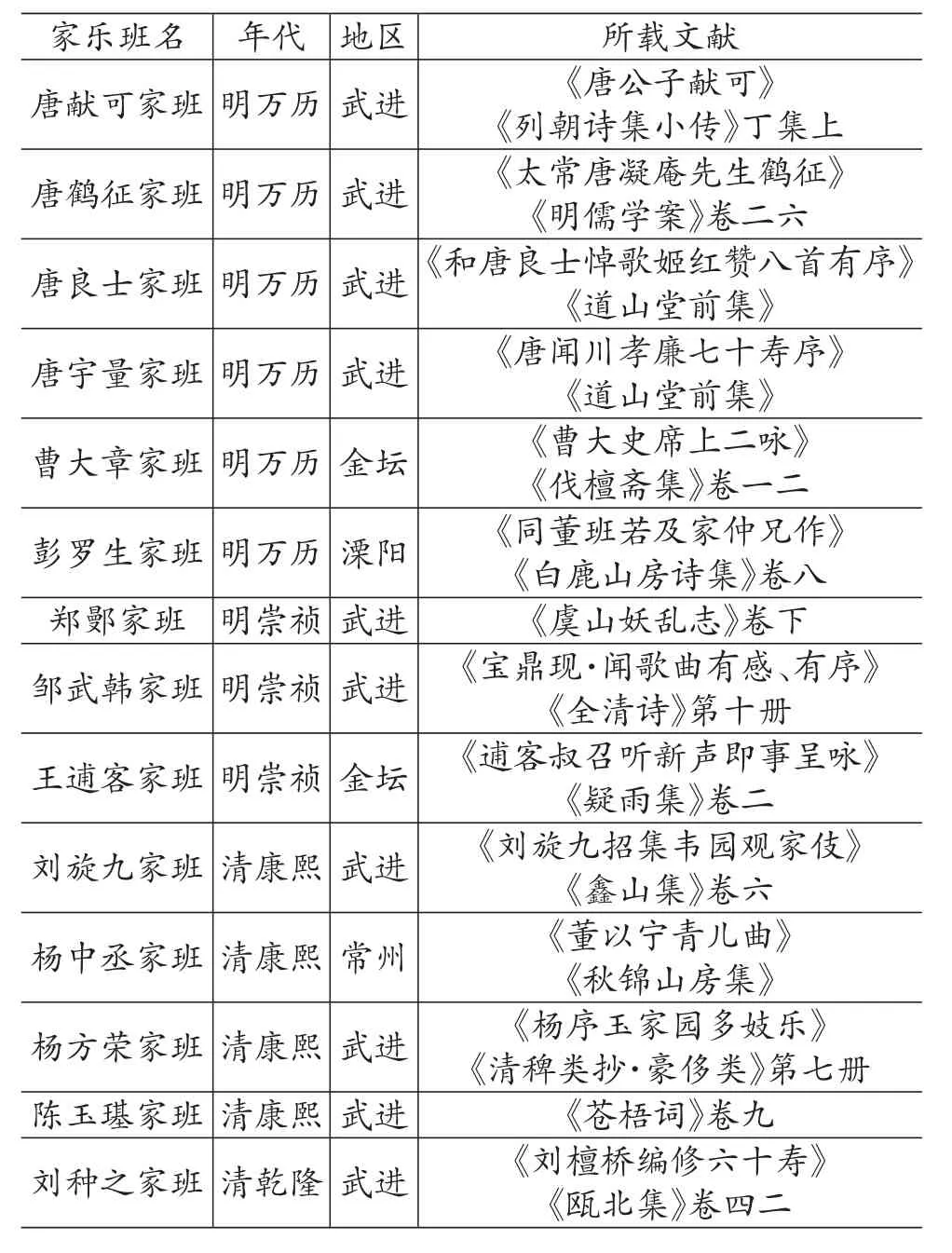

家乐班即“私家蓄养的乐班”,亦可称为“私家乐班”或“家乐”。与官方所设的乐部乐坊和职业乐师乐团不同,是由私家出资蓄养的曲艺班子。“同明清职业戏班、宫廷乐部一样,明清家乐也主要通过歌舞、学剧、杂戏演出等形式来娱乐主人和观众,从而实现演出目的。”[3]刘水云:《明清家乐研究》,上海古籍出版社2005年版,第531页。作为独立而稳定的苏南音乐会社组织,家乐班繁盛是江南丝竹发展的滥觞,同时也是江南丝竹乐器和音谱教习和传播的重要载体。常州也是“家乐”繁盛的地区。明清两代,史籍所载常州“家乐”音乐会社组织主要如下表[4]此表内容参考自伍国栋:《环太湖地区的乐社传统——苏南“丝竹繁兴”的人文历史背景研究》,〔北京〕《中国音乐》2007年第1期。:

家乐班名唐献可家班唐鹤征家班唐良士家班唐宇量家班曹大章家班彭罗生家班郑鄤家班邹武韩家班王逋客家班刘旋九家班杨中丞家班杨方荣家班陈玉璂家班刘种之家班年代明万历明万历明万历明万历明万历明万历明崇祯明崇祯明崇祯清康熙清康熙清康熙清康熙清乾隆地区武进武进武进武进金坛溧阳武进武进金坛武进常州武进武进武进所载文献《唐公子献可》《列朝诗集小传》丁集上《太常唐凝庵先生鹤征》《明儒学案》卷二六《和唐良士悼歌姬红赞八首有序》《道山堂前集》《唐闻川孝廉七十寿序》《道山堂前集》《曹大史席上二咏》《伐檀斋集》卷一二《同董班若及家仲兄作》《白鹿山房诗集》卷八《虞山妖乱志》卷下《宝鼎现·闻歌曲有感、有序》《全清诗》第十册《逋客叔召听新声即事呈咏》《疑雨集》卷二《刘旋九招集韦园观家伎》《鑫山集》卷六《董以宁青儿曲》《秋锦山房集》《杨序玉家园多妓乐》《清稗类抄·豪侈类》第七册《苍梧词》卷九《刘檀桥编修六十寿》《瓯北集》卷四二

明清时期太湖流域私家蓄乐现象以苏南为最,而苏南又以常州为盛,技艺高超,传播甚广。明末清初政权的更迭使原来稳固的社会结构开始动荡,常州私家班的乐师开始流动,被新兴的私家乐班吸纳,表演技艺和传习方式进一步革新与融合,江南丝竹音乐在同为太湖流域的苏、松、常三府之间不断更新涤荡。时至今日,音乐理论界已将苏南认定为“丝竹音乐之乡”。近代以降,江南丝竹音乐在苏南走出去的音乐家手中焕发了新生,甚至被传承转化为国家级非物质文化遗产,这与明清时期传统苏南社会,尤其是常州地区的“家乐”传统有着文化地理学视角下的同源性、继承性、创新性的血肉联系。乾嘉年间高压的治国方略和奢靡的生活方式发生矛盾,清廷曾多次颁令禁止官宦之家蓄养“家乐”。嘉庆以降,王朝的软弱衰败和文明的时代变局更使得私家蓄乐风气旁落,家乐班子星散,清末已难觅私家蓄乐的踪影。

与传统文化中儒家音乐审美中的“雅乐”不同,民间音乐会社始终遵循着老百姓喜闻乐见的组织结构和表演形式,甚至“公侯与缙绅及富家,凡有宴会小集,多用散乐”[1]〔明〕顾起元:《客座赘语》卷九“戏剧”,《元明史料笔记丛刊》,〔北京〕中华书局1987年版,第303页。。作为“散乐”核心部分的清唱南北曲昆腔普遍为士农工商各阶层所接受和喜爱。明清时期常州地区富庶的物质生活和自由的社会风气使得一般市井小民之家也可随时雇佣类似家乐班的乐师个人和乐社组织,这些职业或半职业的独立小型音乐会社组织在明清时期与“家乐”同样盛极一时。在常州地区发达的经济环境和厚重的文脉积淀影响下,民间音乐会社向“风雅脱俗”的儒家审美观靠拢。“堂名”原本就是东汉以后儒家入世文化的重要表现形式,意味深长的“名号”或“堂名”可以更快地为中下层百姓所熟知和传颂,逐渐融入寻常百姓的民间风俗,并在“家乐”旁落的历史时期填补上层达官显贵音乐鉴赏和需求的空白。清中叶以后,堂名班活动逐渐取代家乐班,成为清唱剧曲的重要辅助形式,流行于清代中后期常州地区的社会各阶层。

在戏曲界,“堂名”被公认为是昆曲剧种在清代发展的重要路径,而从音乐史理论角度来看,“堂名”是围绕昆剧清唱所出现的一系列音乐类型的总和。以受众极广的昆曲清唱为内核,以江南丝竹和苏南吹打为外延的苏南民间音乐通过这些职业或半职业的民间音乐会社持续保持着生机。清代康乾盛世已经在江宁催生了早期的“小堂名”形式——“清音小部”;嘉道时期,“堂名”在苏、松、常三府深厚的文化土壤中孕育出了“小堂名”与“大堂名”、“昆堂名”与“京堂名”等细化分类。在常州地区,“堂名”已然成为了常州士子风雅审美和百姓民俗风气薪火相传的重要媒介,昆曲、京戏剧目的融合创新,滩簧向常锡剧的衍变,以及十番吹打、十番锣鼓在城市和乡间的本土化传承,都与堂名班的不断传承转化息息相关。而堂名班乐师的来源也随着时代的嬗变不断扩展,除了传统的乐师世家,士人、农民、手工业者、商人,甚至佛道僧徒和“下九流”的卖艺人也不断被吸收进堂名班的乐师群体。这种极具雅俗共赏的音乐表现形式,使常州独特的民间音乐通过“堂名”而延续,并逐渐成为非物质文化遗产。

明清时期常州地区的音乐会社组织中,家乐班和堂名班堪称双璧,一脉相承、和谐共生。“明清江南社会风尚变化的实质,就在于开始打破了社会生活中贵、贱等级规制,极大地冲击了延续两千余年的封建礼教,同时也为吴地人民的社会生活注入了不同于以往的清新气息。直到近代,这种风气依然还在民间延续并产生着影响。”[2]谢建平:《从“堂名”看苏南民间音乐的生存基础》,〔北京〕《文艺研究》2009年第9期。无论是在音乐演出形式还是音乐类型的创制延续上,常州地区物质和精神生活的繁盛都为苏南传统音乐史中常州样态的产生、发展和传承打下了深厚的基础。

小型的 QY、QS、QD 型,具有体积小、重量轻、移动方便、安装简单和开车不需引水等优点。适合扬程低、流量小的大口井等场所。其型号意义举例如下:

二、学风文品的经世致用——传统吴歌吟诵的常州样态

在中国传统儒家思想史上,经世致用风气一直是中国传统士大夫阶层入世情怀的起点与归宿。传统儒家文化的价值标准是实用性,即由文化学术价值向社会伦理价值的转换。先秦和两汉时期的经世致用是儒者以天下为己任,以“格君心之非”辅佐君主实现“齐家治国平天下”的抱负,建立大一统的社会价值系统,身体力行地建构理想中的社会组织形式;明末清初三大家(顾炎武、黄宗羲、王夫之)所倡导的经世致用,是要摆脱宋明理学的束缚,关注社会现实,把握时代脉搏,去性理空谈、存入世实学;晚清的经世致用是在面对亘古未有之大变局时,龚自珍、魏源、康有为等知识分子藉由“常州学派”重拾今文经学变革思想,实现治国理想、践行政治改良。

在“天下兴亡,匹夫有责”的社会变革时期,秉承关注社会现实和批判社会伦理的经世致用学风显得尤为可贵。经世致用的风气虽非常州发明,但由常人弘扬。常州在吴文化圈甚至中国传统文化版图中都以经世致用风气之盛而独特于世。始封延陵的人文始祖季札就以开“诚信”风气之先而为万世所垂范,以经世致用积淀而成的常州文脉使这座城市“在唐为望县,在今为巨邑,人文盛于海内”[1]〔清·光绪〕《武进阳湖县志·序》,《中国地方志集成·江苏府县志辑》第三十七册,〔南京〕江苏古籍出版社1991年版,第5页。。南朝萧氏永嘉南渡之后,常年浸润于常州经世之风,《昭明文选》才能文以载道,开文学总集之先声;萧颖士在唐代领数代文风之先,“萧夫子”传道授业及韩柳[2]吴企明:《“萧门”考》,《唐代文学研究》第六辑,〔桂林〕广西师范大学出版社1996年版,第467页。;两宋时期,苏轼的终老情缘和杨时的长期寓居[3]“宋杨龟山先生寓毗陵十八年,数往来梁溪,故毗陵梁溪皆有先生书院。在毗陵者曰道南,在梁溪者曰东林。”〔清〕顾公燮:《丹午笔记》,〔南京〕江苏古籍出版社1985年版,第86页。无不体现在他们对常人经世致用风气的认同,并确立了常州学人对经世致用风气的矢志不渝。

明清时期,常州经世致用的学风达到鼎盛。明代中期的唐顺之可谓开近古风气之先,他“学问渊博,留心经济,自天文、地理、乐律、兵法以至勾股、壬奇之术,无不精研,深欲以功名见于世”[4]〔明〕唐顺之:《荆川集》,《四库全书总目提要》卷一七二,〔石家庄〕河北人民出版社2000年版,第4876页。。虽以科举入仕但文武双全,首倡“唐宋八大家”而复兴古文,授兵部郎中而以抗倭名将著称于世。全面的治学天赋和丰富的仕宦经历使他的学术思想呈现包罗万象之姿。“荆川唐先生于载籍无所不窥,其编纂成书以数十计。尝语其徒曰:“读书以治经明理为先,次之诸史,可以见古人经纶之迹;又次则载诸世务,可为应用资者。数者本末相辏,皆有意之书。余非所急也。”[5][5]〔明〕焦竑:《荆川先生右编序》,《澹园集》卷一四,〔北京〕中华书局1999年版,第141页。

清代的庄存与则继承了常州学人一脉相承的经世致用学风。他早年科举入仕惊艳朝野又跌宕起伏,晚年历尽世事归乡著述,潜心开创了常州今文经学派。他和庄培因是中国科举史上罕见的同列三甲的兄弟翰林,常州庄氏家族也因此光耀天下。他的学术视野更加广阔,对诸子百家、天文舆地、历法音韵等都有着浓厚的兴趣,其学术理路属于乾嘉学派庞大的知识谱系。而在今文经学尤其是春秋公羊学上的发微使庄存与的学术思想在后世大变革时期发扬光大,被后世公认为常州学派的奠基者。

吟诵是中国传统儒家文化诠释和创制的传习方式,中华文明的本源是“礼乐文明”:“礼在瞽宗,书在上庠”,“学礼乐于殷之学”[6]〔清〕阮元:《十三经注疏》,〔北京〕中华书局1980年版,第1405页,第2203页。。后人尝云“通检三代以上书,乐之外无所谓学”[7]〔清〕俞正燮:《癸巳存稿》卷二,〔北京〕中华书局1985年版,第60页。。吟诵是中国传统文化最早的表现形式之一,文学诗词的“吟”,经学典籍的“诵”使吟诵成为中国传统文化传承与转化最早也是最重要的载体之一。早期经典的形成正是来自于瞽人乐师的吟诵,在文字创制之前,吟诵的口授相传保存了经典的原义和历史的真实,“乐师所传、国子所学者为礼乐诗书……儒家传承了乐师的事业,这便使他们成为周代政治文化传统的主要薪火相传者和发扬光大者”[8]阎步克:《乐师与史官:传统政治文化与政治制度论集》,〔上海〕三联书店2001年版,第31页。。儒家文化诞生之初,吟诵就成为保存儒家经典最重要的方式,如春秋公羊传“其说口授相传,至汉,公羊氏及弟子胡毋生等乃始记于竹帛”[9]〔清〕阮元:《十三经注疏》,〔北京〕中华书局1980年版,第1405页,第2203页。,孔子的微言大义和秦朝的焚书坑儒都几乎使以《公羊传》为代表的儒家经典隐没于世,但通过吟诵的口授相传,在汉代的重新著录使儒家思想重新焕发生机、正式登堂入室,成为中国传统社会一脉相承的意识形态。

“吟”是用较长的音或几个音连缀而成的拖腔来“读”一个字,节奏较为宽缓;“诵”则是一个字配一两个较短的音,节奏较为紧凑。吟诵过程中,“吟”和“诵”往往结合、相间进行,而“吟”是吟诵艺术的基本方式,故吟诵常简称为“吟”[10]秦德祥:《吟诵音乐的节奏形态及其特征》,〔上海〕《音乐艺术》2004年第2期。。常州吟诵的历史渊源是流传于苏南吴方言区的“吴吟”,起源于春秋战国。常州传统方言在平、上、去、入四声中,除上声只有阴上而无阳上外,其余三声均有阴、阳之分,计七声,但以北方官话为基础的普通话却仅有阴、阳、上、去四声,常州方言在某种意义上保存了中国传统文化中逐渐消失的文化余脉,尤其是传统文化强调音韵的儒经研习和诗词创作,如仅分字词的平仄声调会逐渐消失格律和原义的美感和严整。“常州话的声调系统跟古代声调系统很相似”[1]]赵元任:《中国语言里的声调、语调、唱读、吟诗、韵白、依声调作曲和不依声调作曲》,《赵元任音乐论文集》,〔北京〕中国文联出版公司1994年版,第6页,第6页。,因此常州方言是吟诵这种传统音乐形式最好的载体,熟稔常州方言的庄存与所著《乐说》也是乾嘉学派为数不多研究传统音律的著作之一。

明清时期常州学人因经世致用所造就的鼎盛文风使常州吟诵迎来了发展的高峰,尤其是包含常州学派在内的乾嘉学派专注于考据,基本发掘出了传统社会音韵和格律理论的学术价值,使吟诵这一古老的艺术形式兼具学术和音乐的双重性。通过经世致用的学风,散落于历史与民间的吟诵逐渐重构体系,广大士子通过吟诵将经史子集囊括于胸中。及至清末社会大变革时期,唯有常州学人对吟诵仍旧青睐有加,赵元任正是其中最有代表性的人物之一。赵元任是乾嘉大儒赵翼的直系子孙,曾多次用常州方言吟诵,并灌制唱片发行于海内外。他记写的吟诵谱至今仍是吟诵研究的重要文献,他对吟诵这一传统音乐形式的理论研究和实践探索基本来自于常州吟诵。“中国的吟诵是大致根据字的声调来即兴的创一个曲调而不是严格的照着声调来产生出一个丝毫不变的曲调来。”[2]赵元任:《中国语言里的声调、语调、唱读、吟诗、韵白、依声调作曲和不依声调作曲》,《赵元任音乐论文集》,〔北京〕中国文联出版公司1994年版,第6页,第6页。,“在中国吟调儿用法的情形,大略是这样:吟律诗是一派,吟词又是一派,吟古诗又是一派,吟文又是一派。……论起地方来,吟律诗吟词的调儿从一省到一省,变得比较的不多,而吟古诗吟文的调儿差不多一城有一城的调儿”[3]赵元任:《新诗歌集·吟跟唱》,《赵元任音乐论文集》,〔北京〕中国文联出版公司1994年版,第106页。。由此看来,吟诵音调在全国范围内的千姿百态最重要的因素除了方言之外就是文脉传承,正如近现代影响最大的“唐调”,在苏南区域通过师承关系逐渐成为吟诵的重要调式。常州吟诵中的“格律腔法”“隐基本腔法”与“核心腔法”也是同方言不同师传的大同小异。

“古诗念的低,律诗念的高。古诗念的快,律诗念的慢。古诗的拍子,比较的规则,律诗的拍子复杂的多。……常州的古诗近乎大调……律诗多半落mi字收尾。”[4]赵元任:《常州吟诗的乐调十七例》,《赵元任音乐论文集》,〔北京〕中国文联出版公司1994年版,第35页。赵元任所归纳的“平低仄高”总结了常州吟诵在吴语吟诵中的的特殊样态,这离不开常州地区一脉相承文化底蕴的涵养,与常州地区经世致用的文人品格有着直接而密切的联系。

三、城市空间的生态布局——传统戏曲说唱的常州样态

在城市史的研究中,中国传统的舆地学侧重于城市对人的影响,中国城市研究属于政治建制史的范畴;西方社会学则将人作为城市史研究的主体,人是城市的基本单位,西方城市史研究属于社会生活史的范畴。研究主体的不同导致切入的路径不同,也就此产生了宏观和微观的分歧。而文化地理学综合“理、地、人”的研究方法正好可以弥合这两者之间的差异,地缘的空间和市民的生活构成了城市空间的生态布局。在特定历史时期中,特定的城市和特定的市民之间形成了一张立体交错的网络,这就是文化地理学视角下城市史所要研究的基本对象。中国传统社会城市空间的生态布局包括一个兼具经济、政治、文化等多重社会功能的综合实体空间结构,合理的城市规划能够优化空间配置,集中社会资源,形成功能区域;城市空间的生态布局也包括市民社会生活的社会空间结构,不同经济、政治、文化阶层的市民按需而安、择类而居,相同社区的邻里守望,不同社区的人际交往形成了传统社会城市生活的生动画卷。

宋代之前,常州地区的城市呈现逐渐扩张的趋势,但由于多重因素,尚未形成成熟的生态布局。宋代之后,“坊市”的消亡使内子城、外子城进一步融合,也通过五代十国时期强行扩大的罗城将城外乡民也纳入城市的范围。原有的坊市结构存在阶层固化、生活不便的弊端,随着城内城外高墙的倒塌,“坊”不再具有隔离性,反而进一步融合提升了城市生活的质量。士农工商的杂处和物质生活的丰富,使白云溪和青果巷等街区具备了实体空间和社会空间的双重性。街巷的联通和水道的密集构成了宋代以后常州府城完备的生态布局;与此同时,“市”也逐渐脱离重士农抑工商的歧视,往往与街巷融为一体,手工业作坊与零售商店遍布生活密集区,综合性的集市成为商品的集散地和批发地。城市的街巷出于交通的便利往往沿河而建,街巷和水道之间形成交错的运输网络,覆盖集市作坊和居住社区。大运河和多条市内水道互通互联,基本满足常州府城各个角落城市生活的基本需求。“坊市”消亡后,城市原有的空间结构被打散,直至宋代产生了新型城市管理基本单位——“厢”,厢坊制在宋代后开始流行。厢坊兼具社区生活日常性和军事防卫强制性,宗族和厢官的共同治理也符合唐宋大变革的历史潮流。明代常州府城的区域已基本固定在明初汤和所修筑的新城内,厢坊制已经成为城市管理的基本成文制度。

明清时期常州城市实体空间结构的扩展,推进了传统社会城乡一体化进程。与此同时,常州城市社会空间结构也发生着潜移默化的转变,尤其在传统社会市民的生活方式上,生活观念及价值取向的转变也在不断影响着城市空间的生态布局。生活的富庶与便利满足了市民的物质生活,同时也更新着市民的精神生活,“工商亦为本”的社会风气逐渐成为一种新时尚,对工商阶层生活的向往不仅体现在一般市民群体中,也同时体现在达官显贵群体中。新兴的生活消费理念使奢侈之风盛行,对于物质生活的欲望自然导致世风日下的感叹,但对于精神生活的高品质追求却导致了明清时期常州地区传统艺术的最高峰。城市生活对高雅艺术的娱乐享受达到了顶点,民间婚丧喜庆仪式大操大办追求奢侈尤甚,达到了“奢而近于僭”的程度,传统礼制“望其服而知贵贱,睹其用而明等威”[1]〔明〕张瀚:《松窗梦语》卷七“风俗纪”,《元明史料笔记丛刊》,〔北京〕中华书局1987年版,第139-142页。的尊卑秩序逐渐崩坏。奢靡豪侈的表象下,各阶层融合相近的“平等”观念也通过城市空间结构的不断整合和生态布局的需求趋同而悄然萌芽。在生态布局不断引领社会风气的常州地区,传统音乐完成了从以礼制乐向以乐革礼的嬗变。

军中鼓吹,在隋唐以前,即大臣非恩赐不敢用。旧时,吾乡凡有婚、丧,自宗勋、缙绅外,人家虽富厚无有用鼓吹与教坊大乐者,所用惟市间鼓手与教坊细乐而已。近日则不论贵贱,一概混用,浸淫之久,体统荡然,恐亦不可不加裁抑,以止流竞也。[2]〔明〕顾起元:《客座赘语》卷九,《元明史料笔记丛刊》,〔北京〕中华书局1987年版,第290页。

常州民歌起源于苏南太湖流域,古称吴歌。吴歌早在南朝就开始辑录于《乐府诗集·清商曲辞》,现存吴歌多为女子的吟唱,体现女子的复杂情感[3]袁行霈:《中国文学史》第二卷,〔北京〕高等教育出版社2010年版,第97-100页。;明朝冯梦龙所编《山歌》是江南民歌重要总集,其中吴歌就有三百多首;至清代,吴歌已成为重要的民俗文化和音乐类型。以常州为例,德安桥会山歌、唱春调与丝竹吹打,无不成为常州民歌这种音乐形式的活动媒介。明清时期,常州“尚乐”的社会风气带动了常州民歌的兴盛,随着城市空间结构的扩展和变革,常州民歌摆脱了以往士大夫眼中下里巴人的印象,正式在常州城市生活中登堂入室、大放异彩。

常州民歌中的常州“唱春”成为了联接传统和现代最重要的音乐类型之一。“唱春”兴起于明正德年间,顾名思义,即在新春时节进行的演唱,旧时一般在春节农闲时出现,民间每逢喜庆场合都有唱春活动。随着城乡一体化融合,艺人们一路敲敲打打,在城市串街走巷,就眼前事物随时编唱。明清常州城市生活的功能性聚合使市民娱乐需求增大,一人胡琴、一女清唱,即兴的唱春小调是林立的茶楼酒肆里、喧闹的街头巷尾处、宁静的夏令纳凉时常州市民最常见的娱乐活动之一。由“唱春”发展出来的唱春调又称孟姜女调、四季调,常为十二迭,每月一迭,也可按四季分为四迭,每迭七言四句,除第三句外,均押平韵,与常州方言音调一致。在日后红遍大江南北的江南小调“孟姜女调(春调)”“哭七七调”“梳妆台调”“手扶栏杆调”“紫竹调”“码头调”“鲜花调”“无锡景调”“五更调”“小板艄调”“六花六节调”“闹五更调”“银纽丝调”“满江红调”“湘江浪调”“九连环调”“四方调”“吴江调”“八段锦调”“麻城调”“泗州调”等都来源于常州唱春[1]关于常州“唱春”的历史源流具体可参见邵彬:《论春调〈孟姜女〉的形成及其社会价值》,〔昆明〕《民族艺术研究》2012年第4期。。“哭七七调”由《四季歌》唱红全国,“紫竹调”成为国乐,“鲜花调”更是后来《茉莉花》的雏形。

明清时期,一种娱乐内容更加丰富、娱乐形式更加多元的坐唱形式在以常州为中心的太湖流域流传,这就是介于说唱和戏曲两种音乐类型之间的“滩簧”。“‘滩簧’者,以弹唱为营业之一种也,集同业五六人或六七人,分生、旦、净、丑脚色。惟不加化装,素衣围坐一席,牙器用弦子、琵琶、胡琴、鼓、板。所唱亦戏文。惟另编七字句,每本五六齣,歌、白并作,间以谐谑。”[2]〔清〕徐珂:《清稗类钞·音乐类》第十册,〔北京〕中华书局1986年版,第4940页。常州滩簧是“南词滩簧”的始祖,最早在乾隆中期就出现了。赵翼曾诗云:“焰段流传本不经,村伶演作绕梁音;老夫胸有书千卷,翻让僮奴博古今。”[3]〔清〕赵翼:《瓯北诗抄·里俗戏剧》,商务印书馆1936年版,第534页。无锡滩簧和苏滩、申滩、湖滩也都基本出现在道光年间。滩簧兼容并包的音乐艺术气质来自于常州城市空间结构中市民各阶层之间审美观的趋同,雅俗共赏成为常州市民所追求的美学享受。后来常州滩簧跟无锡滩簧合流形成了常锡剧,苏州滩簧形成了苏剧,上海滩簧形成了沪剧,滩簧衍化出了江南各地剧种庞大的知识谱系。起源于常州地区的“东乡调”,再到江南曲艺新形态的“南词滩簧”,再到清末无锡采茶灯舞蹈身段发展出对子戏的融合,常锡剧逐渐发展成为常州地区最具本土地域特色的剧种,被誉为“太湖一枝梅”。

清末常州的社会变革不仅体现在城市空间结构的转型和重构上,也体现在常州传统音乐从“曲高和寡”走向千家万户。“小热昏”俗称“卖梨膏糖的”,为生活在社会最底层的商贩创作,是流行于清末长江太湖流域的民间说唱曲艺音乐类型,“小热昏”就是现在盛行于江浙沪滑稽戏表演的直接源头。“小热昏”艺术“说、唱结合,形式自由、简洁,常以单档或双档表演,表演者自操小锣、板等乐器伴奏。说唱内容以时事新闻和故事笑话为主,唱词通俗、诙谐,不时加以插科打诨,表演风趣、幽默,深受民众喜爱”[4]刘廷新:《江浙沪“小热昏”的缘起、传播及嬗变述略》,《常州工学院学报》2013年第5期。。卖梨膏糖商贩在街头巷尾设摊,用即兴说唱聚集人气,每到兴头上,艺人便停止并开始兜售梨膏糖,待卖出一些后继续表演,反复数次卖完了,说唱便结束收摊回家。这种具有市井气息的叫卖方式成为了梨膏糖最初的广告,其表演形式也逐渐演变为成熟的说唱曲艺。“热昏”在常州方言中的意思是“发热昏了头”,其说唱内容大多针砭时弊、即兴创作。清末民初,杭州卖糖艺人杜宝林自取艺名“小热昏”,弟子遍及江浙沪地区;周阿根是位瞎子艺人,早年来到常州开设“小得利”梨膏糖店,是常州最早的“小热昏”。“常州小热昏”作为“小热昏”最具代表性的流派,已于2010年成为国家级“非遗”保护对象,这与常州城市生活在千年未有之大变局时期保存传统、拥抱未来的生态布局有着直接的联系。

苏南区域同类型的传统城市发展模式中,常州城市空间的生态布局体现出常州特色。明清时期常州传统音乐追求雅俗共赏、寻求推陈出新的乐风浸润于民间,渗透入富豪筵席、文人雅集,甚至斋醮科仪也“失设斋建醮之意,反开亵越渎祀之风”[1]〔清〕叶梦珠:《阅世篇》卷九“释道”,《上海掌故丛书》,〔台北〕台湾成文出版社1974年版,第585页。。明清时期常州城市空间的生态布局催生了传统音乐中常州样态的多元化,也是常州传统音乐最鼎盛的发展时期,官方和民间、职业和半职业乐社层出不穷,“家乐”成风、“堂名”成市,这种新兴的城市生活观念为唱春、滩簧、小热昏等多种常州独特的戏曲说唱类型提供了广阔的发展空间。

结语:常州传统音乐的历史意义和时代价值

习近平总书记强调,“中华民族伟大复兴需要以中华文化发展繁荣为条件,要推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展,不断增强中华文化的影响力和吸引力,创造中华文化新的辉煌”[2]《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》,〔北京〕学习出版社2018年版,第166页。。中华优秀传统文化在几千年的历史发展中为中华民族生生不息、发展壮大提供了精神支撑。中国优秀传统音乐正是中华传统文化的优秀代表。作为传统音乐版图的重要组成部分,苏南传统音乐,尤其是太湖流域吴文化圈的传统音乐,承载着历史价值,开创了时代意义。作为苏南传统音乐的代表,传统音乐的常州样态同样也承担着新时代音乐界承上启下的初心和使命。

常州是中国传统音乐的发源地之一,也是音乐理论批评的开创地。在《左传·季子观乐》中可以看出,传统儒家思想形成之初,“乐”即是“礼”,《礼记·乐记》将“乐”定义为:“天地之命,中和之纪,人情之所不能免也”[3]〔清〕阮元:《十三经注疏》,〔北京〕中华书局1980年版,第1545页,第2006-2008页。的表现形式,“礼”是作为士大夫行为准则的基本内核,礼乐相“和”是儒家音乐观的最终归宿。“声音之道与政通”,任何传统音乐理论都离不开传统儒家礼乐观的范畴[4]〔清〕阮元:《十三经注疏》,〔北京〕中华书局1980年版,第1545页,第2006-2008页。。正是由于“礼崩乐坏”时期“礼”的可贵,“乐”才能够净化与提升审美与教化,季札才会主动要求观“乐”。明清时期常州地区传统音乐的发展,正是传承了儒家“入世”传统的礼乐观,不固步自封,唯与时俱进的发展历程形成了苏南音乐史中常州样态传承和发扬优秀传统文化的历史意义。

19世纪末20世纪初,中国优秀传统文化面临千年之变的机遇与挑战,中华优秀传统音乐也不外如是。在西学东渐新的话语体系下,中西音乐文化在大变局中碰撞激扬,伴随着“新文化运动”解放了整个音乐界的理论体系和实践范畴。其中,既催生了“国粹主义”和“全盘西化”等较为偏激的音乐理论,也催生了“欲救今乐之失,复古袭西当并进”之兼收并蓄的“国乐”思想。在坚持中西融合,以复兴民族精神为己任的“国乐”思想指引下,中国优秀传统音乐逐渐和中华民族伟大复兴的时代精神融为一体。进入新时代,习近平总书记一面强调持续推进更高水平的对外开放,一面大力弘扬中华优秀传统文化,目的就是在改革开放中要愈发坚定文化自信,在新的时代条件下实现中华文化的创造性转化和创新性发展,从而“以古人之规矩,开自己之生面”。以刘天华、赵元任、萧友梅、贺绿汀、吴伯超等为代表的一大批音乐家,在和声、曲式、织体方面全面借鉴西乐技术的基础上,适当吸纳五声性调式和旋律等民族音乐元素,进行了积极而有意义的音乐探索和实践活动[5]田宇:《试析刘天华的国乐思想及其在北京大学时期的国乐改进活动》,〔北京〕《音乐创作》2015年第8期。。这正是以“更基础、更广泛、更深厚的自信”来开创中国音乐新局面的典型范例。无独有偶,这些音乐家也或多或少与常州优秀传统音乐有过广泛而密切的交流。常州文化的开放通达、经世致用、空间生态,造就了苏南传统音乐史中独特的常州样态,为传统的“吴风”谱写了时代的“新韵”。