民国时期汉语语文辞书的义项处理研究

——以王云五系列辞书为例

刘善涛 ,王 晓

(1.陕西师范大学文学院,陕西西安710119;2.曲阜师范大学 文学院,山东 曲阜 273165;3.曲阜师范大学国际文化交流学院,山东曲阜273165)

王云五在民国时期主持商务印书馆25年,为中国近代文化做出了杰出贡献。他主编的《王云五大辞典》(下文简称《大辞典》)、《王云五小辞典》(下文简称《小辞典》)、《王云五小字汇》(下文简称《小字汇》)、《中山大辞典“一”字长编》(下文简称《“一”字长编》)、《王云五新词典》等系列语文辞书(下文简称“王系辞书”①),涵盖了字典和词典,普通语文词典和新词语词典,小型、中型、大型甚至巨型辞书的不同类别[1][2]。“王系辞书”的编纂集中处于《新方言》(1907)、《新字典》(1912)、《中华大字典》(1915)、《辞源》(1915)之后,《国语辞典》(1937—1945)、《中国大辞典》(未完成)、《理想的字典》(未完成)、《新华字典》(1953)、《现代汉语词典》(1960)等词典之前,处于中国语文辞书由传统到现代过渡的关键环节,不仅为知识的普及提供了一系列查阅工具,也为汉语语文辞书的现代化做出了巨大贡献。

在王系辞书中,《大辞典》出版时间最早、最完整、最具代表性,也是我国第一本进行词性标注的现代语文词典。《小辞典》《小字汇》为其节略本,《中山大辞典》是一部被王云五称作“创造性出版物”的工具书,惜因时局动荡只出版了《“一”字长编》。本文以《大辞典》为主要研究对象,旁涉《中山大辞典》《小辞典》和《小字汇》,同时又将王系辞书置于汉语语文辞书发展史中,与其他代表性辞书进行对比分析,以期从共时和历时角度探求王系辞书义项处理的历史面貌和承传关系。

一、王系辞书中的义项概括

义项的概括和分合是一件事情的两个方面,在语言材料的基础上,按照辞书编纂宗旨,对字词所包含的语义内容进行科学概括和分合是辞书释义的重要方面。词义是客观存在,而释义则是辞书编者在客观材料基础上所作的主观归纳,字词义项归纳与概括的科学性与编者对辞书功能的定位和对字词所反映的客观事物,所体现的语言功能等方面的认识密切相关。我国古代辞书背负着“行道利市”的重任,服务于解经读经和封建思想的阐发,辞书编纂的最终目的在于经义的阐释和王政的维护,影响到古代辞书义项概括的科学性,现代新型辞书则需要加以纠正,这首先表现在天文地理和思想道德类词语的释义上,如:

“天”为会意字,本义“头顶”,《说文·一部》“巅也,至高无上”,该字作为中华文化信仰体系中的核心字早就人格化为一切主宰物,段注“天亦可为凡颠之称,臣于君、子于父、妻于夫、民于食皆曰天”,将“天”的释义和封建等级联系在一起。在新学思想的影响下,《辞源》释为“❶诸星罗列之空间也,广远无可推测,因人在地球,故视为包围地球之大圆体,而与地为对待之称,其实地球亦运行于天空中,且为甚小之一部分。❷自然之结果,非人力所能为者曰天。❸万物之主宰也。[周礼]天有时以生,有时以杀。❹宗教家谓神灵所居曰天。❺谓一日曰天,如俗言今天,明天。❻时节气候曰天,如热天,冷天。❼古谓君曰天。[左传]君,天也,天可逃乎?❽妇人谓夫曰天,亦曰所天。[礼]夫者,妻之天也。❾凡必不可无者曰天。[汉书]王者以民为天,民以食为天。黥额为天,古之墨刑也。[易]其人天且劓。”可以看出,《辞源》将传统义和现代义,专业义和语文义,生僻义和常用义囊括在一起。《大辞典》只分出了两个词性,六个义项“[名]❶日月星辰所罗列的空间。❷万物的主宰。❸宗教家以为神所居的地方。❹日,(例)一天。❺时节气候,(例)热天。[形]自然的,(例)天然,天真。”删除了《辞源》中的封建道德义❼❽,临时语境义❾,生僻不用义,并将义项❷处理为形容词,使释义更加科学准确,《新华字典》《现汉》的处理与之相似。

“仁”《说文》“亲也”,《释名》“忍也”,古代学者将“仁”作为最高的道德标准。《辞源》“❶人所以为人之理也,爱人无私者谓之仁。❷果核中实曰仁,如桃仁、杏仁。❸手足痿痹,不能运动曰不仁。”义项❸实为“不仁”的释义。《大辞典》处理为“[形]爱人而无私的。[动]推爱,(例)仁民而爱物。[名]果核里的实”,分列词性,分别释义,更加科学规范。《新华字典》舍弃了现代汉语中不常用的动词义,《现汉》本着同一性的立目原则分为两个字头“仁1:❶仁爱:~心|~政|残暴不~。❷(Rén)姓。”“仁 2:(~儿)果核或果壳最里头较柔软的部分,大多可以吃:杏~儿|核桃~儿|瓜子~儿|花生~儿◇虾~儿。”在传承《大辞典》义项概括的基础上使条目处理更加完善。

同时,《大辞典》虽对一些表示封建道德的词语释义加以完善,但也存在一定的不足,如“鬼”《说文》“人所归为鬼。从人,象鬼头。鬼阴气贼害,从厶。凡鬼之属皆从鬼。”《辞源》“❶人死曰鬼。[礼]众生必死,死必归土,此之谓鬼。❷喻人之阴险也,见鬼蜮条。❸[方言]虔儇慧也。❹星名,详鬼宿条。❺姓,黄帝时有鬼臾区。”《大辞典》“[名]死人的魂。[形]阴险。”虽然义项设置更加简洁,但仍然没能标明封建迷信的词义特征,需要在《新华字典》《现汉》中进一步完善,“魂”“魄”二字的处理亦然。

其次,作为文化产品的辞书,在义项概括方面不仅受到时代文化背景的影响,还与编者对字词所反映的客观世界和语言世界的认识密切相关。在以小农经济为主体的封建专制社会,崇古薄今、重农抑商和中央帝国的观念严重阻碍了人们思想的解放和科学技术的发展,学人对客观世界的认识多停留在粗浅的感知和形象的比附层面,对义项的归纳也较少触及词义的科学内涵,在新学背景下发展起来的现代辞书需要在释义中树立科学观念,这主要体现在专科词语的释义中,如:

“电”《说文》《玉篇》《广韵》“阴阳激耀也”,“雷”本作“靁”,《说文》《玉篇》“阴阳薄动,靁雨生物者也”,段注“阴阳相薄为靁,阴激阳为电,电是靁光,按易震为靁,离为电,月令靁乃发声,始电。”可见,古人对“电”与“雷”的释义仍是主观感性认识和封建思想相结合,不能准确解释其含义。《辞源》“电:❶见电气条。❷明照之意,如请人观览曰呈电。”“电气:万物所具之一种感应力也,有阴电阳电之分,或称正电负电。当物体静止时,阴阳二电互得其均势,故不外显,一受外界作用而失其均势则起现象,谓之发电,既发电则必引异性之电以剂于平,其引力甚大而速,能发极烈之光热,如雷电,即云际之天然发电也。今利用之以代人力者,则为人造电,其发电法分为两种,由机械摩擦而生者,如电车、电灯等多用之;由物质化合而生者,如电报、电镀等多用之。”“雷:❶电气荡激空气所发之大声也,参见电字。❷火器装置炸药,以轰炸营垒船舰者,如地雷、水雷。❸与罍通,[汉礼器碑]雷洗孤觞。❹姓,古侯国有方雷氏,后以国为氏,单姓雷。❺推石自高而下也,本作礧。❻击鼓曰雷鼓,亦作攂擂。”伴随着对事物科学知识的发展和欧美新学的引入,《辞源》对其释义已基本摆脱了封建思想的影响。《大辞典》“电:[名]❶宇宙所具的一种感应力,分为阴电、阳电,或正电、负电。这两种电不得其均势时就起发电作用,生出光热。❷电报的略称。[动]明察,(例)呈电。”“雷:[名]❶电激空气所发的大声。❷军事炸药,(例)地雷。[动]击打,(例)雷鼓。”《大辞典》不仅科学阐释了两词意思,还按照辞典编纂宗旨,从常用性出发分列词性和义项,与《新华字典》《现汉》的处理大致相似,体现出辞书编纂的现代意识,类似词语还有“炭 /煤”“血 /气”等。

当然,《大辞典》对专科词语的义项概括也并非都科学恰当,如“碱”《说文》《玉篇》“卤也”;《广韵》“卤也”“水和盐”;《集韵》“咸也”“盐在水曰碱”;《正字通》“俗以灶灰淋汁曰碱水,去垢秽”,将“碱”与“卤”“盐”“灶灰”等相混同,没能给予科学准确的解释。《辞源》“土内所含之一种质料,性滑而味咸,可用以浣衣去垢者,就土性而言曰卤,取而用之则曰碱,凝结如石者曰碱,今所通用止洋皂,其原料中有碱,故日本人亦称为石碱。”《辞源》的义项概括虽比古代辞书科学,但作为大型语文辞书并未从专业角度概括出该化学物质的组成成分。受此影响,《大辞典》“[名]土内所含的一种质料,性滑而味咸,可用以浣衣去垢。”义项概括过于笼统,未用“[化]”标明其使用领域,也与其下词目“碱土金属”“碱金属”“碱性”的释义不协调。早在杞庐主人《时务通考》(清光緖二十三年点石斋石印本)卷二十四“化学”中就对其进行过介绍,如“物有碱性,能去酸,以红色力低暮司试之,变蓝者为碱”,但《辞源》《大辞典》都没能科学概括出其义项,“酸”“盐”等化学物质的释义亦如此,需要后世辞书加以完善。

再次,汉语虚词的研究古已有之,但是中国古代没有形成对语言的科学描写和分析,辞书对虚词义项的概括也多有不当,主要特点便是从声气的角度解释虚词的意思,将语气词和其他类型的虚词相混同,如《说文》中“曾:词之舒也”;“乃:曳词之难也,象气之出难”;“乎:语之余也,从兮,象声上越扬之形”;“兮:语所稽也,从丂,八象气越亏也”;“只:语已词也,从口,象气下引之形”等,如:

“乎”段注“意不尽,故言乎以永之,象声气上升越扬之状”;《助字辨略》“语已之辞也”“咏叹之辞”“不定之辞”,都将“乎”简单对应于某种语气,没能恰当地概括出该字的语义内涵。《辞源》分作六个义项“❶疑词。[论语]君子者乎?色庄者乎?❷语助词。[论语]于从政乎何有?❸呼声。[论语]参乎,吾道一以贯之。❹咏叹词,如巍巍乎、荡荡乎。❺于也。[中庸]所求乎臣。❻与呼同。”《辞源》从具体语境出发,细化了“乎”的语义分类,体现出义项概括的现代性。《大辞典》将“乎”分列两个字头“乎 1:[助]❶疑问的助词,(例)欺天乎(欺骗上天吗?)。❷叫人的尾声,(例)童子乎(童子啊!)。❸嗟叹的口气,(例)荡荡乎(广大啊!)。[前]和“于”字同一用法,(例)举动须合乎规律。”“乎2:[助]=呼,(例)于乎=呜呼。”从字头的设立,词性的划分和义项的概括等方面较为科学地阐释了“乎”的语义内涵。但也存在明显的不足,“前”的标注显然不符合释义和例证的说明,当为“后”,这为该字的词缀用法起到了一定的提示作用。《新华字典》的释义与之大致相同,《现汉》则分列了三个字头,六个义项,“乎1:〈书〉助词❶表示疑问或反问,跟‘吗’相同。❷表示选择的疑问,跟‘呢’相同。❸表示揣度,跟‘吧’相同。”“乎 2:❶动词后缀,作用跟‘于’相同。❷形容词或副词后缀。”“乎3:〈书〉叹词,跟‘啊’相同。”(例略)细化了《大辞典》中“乎1”的助词义、嗟叹义和词缀义,《现汉6》又将“乎 1”“乎 3”合为一个字头,叹词义修改为表感叹的助词,与《大辞典》的分类大致相似。

“或”《说文》“邦也,从囗从戈,以守一,一,地也,域,或又从土,于逼切”,徐铉注曰“今俗作胡国切,以为疑或不定之意”,可见“或”本为“域”的古体字,“邦国、地域”之义,之后分化为不同的汉字。对于今字“或”《助字辨略》“疑辞,犹云无乃也”,用“疑”来解释“或”,未能辨明二字的差异,也未能概括出“或”的义项。《辞源》分为五个义项“❶不定也。[易]或出或处,或默或语。❷有也。[书]亦罔或克寿。❸泛指其人曰或。[孟子]或曰放焉。❹谁也。[诗]今此下民,或敢侮予。❺助词。[诗]无不尔或承。”在此基础上,《大辞典》分作三个词性,四个义项“[接]不定,(例)或此或彼。[代]❶不定的人,(例)或曰否。❷谁,(例)今此下民,或敢侮予。[副]也许,说不定,(例)或者是的。”《大辞典》科学地归纳出副词“也许”义是一种进步,但“不定”义应为表选择、等同的连词“或者”义,代词义应统一概括为表泛指的“某人”义才更为科学。《新华字典》只列出“或者”“某人”两个义项,《现汉》分作三个义项,义项概括渐趋科学。

可以看出,《大辞典》在虚词词义的概括上比古代辞书和《辞源》都有所改善,也为后世辞书的进一步完善提供了借鉴,体现出辞书编纂的现代性。同时,《大辞典》对虚词义项的概括也存有不足,因汉语词类研究不够充分,辞典词性标注存在不当,影响到辞典释义的准确性。对某些字词的虚词义不够关注,造成辞典中的义项遗漏现象,如“宁”作为“宁可”“难道”解的副词义等。同时,由于对虚词研究不够充分,《大辞典》对部分虚词的词义概括过于简洁,造成理解的困难,还需在后世研究中继续充实完善。

古代辞书对义项概括的诸多不当多囿于外界客观条件的限制,在生产力尚不发达的封建专制社会,古人无法冲破封建思想的束缚,也无法形成对外部世界的科学认识和科学的语言学研究理念,所以在辞书义项的概括中形成诸多缺陷。同时,古人在义项概括的方法论上也存在一定的不足,主要体现在义项概括并非是在充分语言材料基础上的科学归纳,而是经籍解读中的随文释义。这种做法的根本缺陷在于将字词使用中的具体语境义、临时组合义与抽象概括义混为一谈,把字词使用中的上下文意义、小句义或短语义作为义项一并列出,甚至还会将某字在构词中的复合词词义作为字义解释,这种情况在古代辞书中较为普遍,在现代辞书中有了一定改善。清末以来,尤其是民国成立后,伴随着人们对封建思想的抨击,对民主科学的追求,辞书义项的概括也逐渐摆脱了阐经卫道的理念束缚,向普通性的查阅工具开始转变,同时伴随着人们对事物科学认识的发展,以及对字词语言功能的深入挖掘,辞书在义项概括的科学性方面也迈出了坚实的步伐,“今于群言庞杂之中,必一一分别其异同,归纳其类似”[3],代表了现代辞书义项概括的早期思想。王云五辞书在字词义项的概括中能够以现代科学意识为指导,力求客观反映词义的内涵,为后世辞书编纂提供了可资参考的蓝本,同时限于时代因素,辞书在义项概括中还存有不足,需要辩证地分析看待。

二、王系辞书中的义项分合

字词义项的概括和分合是一个事物的两个方面,二者相辅相成。义项概括是将散见于不同语境中的字词意义进行抽象归纳,而义项分合则是在义项概括的基础上,根据辞书的编纂宗旨,对理性义上具有不同区别特征的词义分列出不同义项,对于字词的多个义项来说,不同义项既是在抽象概括基础上的归纳也是抽象概括的最终表现形式。一个字或词或短语在刚产生的时候大多只有一种意义,在词义概括时也只有一个义项,伴随着语言的进一步发展,字词的意义在语言使用中不断丰富,继而引申派生出不同的语义内容,这就需要辞书编者对字词义项进行分合。在我国辞书编纂史上,《说文》率先开创了义项分合的体例,其释义内容中的“一曰”“或曰”“又曰”等为义项分合的初始标识,如“场,祭神道也。一曰田不耕。一曰治谷田也。从土昜声,直良切。”到明代辞书《字汇》中稳固地形成了用“又”字作为义项分合的界标,直至清代的《康熙字典》仍以此作为义项分合的标志。

上文以《大辞典》为研究对象,对比分析了古今辞书在义项概括上的特点,同时也对《大辞典》的义项分合有了一定的认识,可以看出《大辞典》的义项处理符合辞书自身的编纂宗旨,虽以《辞源》为基础,但并非简单模仿,而是在辩证分析的基础上给予科学的归纳,并按照词性和义项划分原则加以分合,有着一定的创新性,比同时期的其他辞书更为科学,对后世辞书的义项概括和分合有一定参考价值。本节主要就王系辞书中的其他成员在义项分合上的特点进行分析,归纳王系辞书义项分合的类型学思想。“一般说来,通俗、普及性质的小型字辞书,义项建立从简、从浅、从小、从今,具体而又细腻。中型字辞书义项则是古今兼顾(中型现代辞书例外),但古不如大型全面完备,今不如小型具体齐全。大型辞书则是全面地从形音义三方面反映字词义源流纵横的历史发展。根据辞书类型的不同,义项建立容许有适合于各自特点的伸缩性”[4]。本小节首先分析普通语文辞书(《大辞典》《小辞典》《小字汇》)在义项分合上的特点,然后分析大型辞书(《中山大辞典》)对义项分合的处理情况。

动词“伐”在《辞源》中有“征伐也”“击也”“功也”“明其功”“自称其功”“攻杀击刺”“兵器名”“参星之异名”等8个义项,13个词目。《大辞典》分列为四个义项“[动]❶征讨,(例)伐罪。❷打击,(例)伐鼓。❸斫斩,(例)伐木。❹自夸,(例)孟之反不伐。”字头下收录“伐谋、伐毛洗髓、伐生、伐鼓、伐阅、伐善”等六个词目。《小辞典》的字头设立,义项分合和例证设置与之相同,字下词目只有“伐谋、伐毛洗髓”两个,词目释义也与之相同。《小字汇》的字头设立,义项分合和例证设置也与之相同。《国语辞典》有“征伐”“击,砍”“攻”“自夸”四个义项;《新华字典》《现汉》有“征讨”“砍伐”“自夸”三个义项,舍弃了《大辞典》中的“打击、敲击”义,保留了其他三个义项。

名词“头”在《辞源》中有“首也”“最上之等级 ”“ 物 之 端 也 ”“ 首 领 也 ”“ 牲 畜 数 也 ”“ 一 人 ”“ 一筵”“语助辞”等8个义项,33个词目。《大辞典》分列出两个词性,五个义项“[名]❶人体最高的部分。❷物的两端,(例)棍的两头。❸牲畜的个数,(例)牛五头。❹一群的领袖,(例)工头。[形]最上的,(例)头等。”字头下有27个词目,《小辞典》中的义项分合与之相同,但只保留了8个词目,《小字汇》中“头”字的义项分合也与《大辞典》一致。相比《辞源》,《大辞典》的释义更为通俗常用,但也有所不足,《辞源》中的“语助辞,如眉头、舌头、山头”的释义和例证说明了“头”的后缀用法,被《大辞典》所忽视。同时,因受《辞源》义项分合的影响,《大辞典》的义项处理也过于笼统,《现汉》中共分出了16个义项,显示出后世辞书义项分合的细致程度。

虚词“殆”在《辞源》中有“危也”“疲也”“疑也 ”“ 近 也 ”“ 始 也 ”“ 助 词 , 犹 乃 也 ”“ 恐 也 ”“ 几 也 ”“仅也”等9个义项。《大辞典》分列两个词性,五个义项“[形]❶危险,(例)病殆。❷疲乏,(例)车马殆烦。[助]❶恐怕,(例)殆不可及。❷仅,(例)殆存而已。❸将近,(例)殆成。”字头下没有词目,《小辞典》《小字汇》的义项分合与之相同。《新华字典》《现汉》只保留了现代词语中仍在使用的“危险(例:百战不殆)”“几乎(例:敌人伤亡殆尽)”两个义项。

可以看出,在王氏普通辞书的编纂中,《大辞典》《小辞典》《小字汇》字头义项的分合是一致的,只是在词目数量上有所差异。我们对比了《现代汉语词典(第五版)》和《现代汉语小词典(第五版)》,发现两部现代权威辞书在字词义项分合的处理方式上与《大辞典》《小辞典》一致,小型辞书字头义项与其母本基本一致,只是词目数量上有所删减。可见,王氏普通语文辞书在不同规模的字词义项处理上是合理的,对现代辞书也有着一定的参照作用。

《康熙字典》“一”字头下共罗列了18个义项,《辞源》分列出“数之始也”“同也”“统括之词”“统一也”“或然之词”“专也”“纯一也”“助词,乃也”“发语词”等9个义项,相对于《辞源》和其他语文辞书,《中山大辞典》在义项分合上更为细致,“一”字头下共分列出58个义项,远远超过了《康熙字典》和《辞源》,可见《中山大辞典》对于“单字辞语一一溯其源流,穷其演变,不仅详释意义,且表明一字一辞之历史”[5]的不懈追求。但通过与后世同类辞书的对比也可以看出《“一”字长编》在义项分合上的不足,台湾地区1968年出版的《中文大辞典》在“一”字头下列有51个义项;我国大陆出版的大型字典《汉语大字典》(1986—1990)列有20个义项,即使是日本学者诸桥辙次历时35年编纂的《大汉和辞典》也只有25个义项,经过对比可以发现王氏的一些义项在这些辞书中或不存在,如“阳也”“人之真也”“冲虚之德也”等义项;或释义过细,如将“空也”“无也”“少之极也”;“始也”“数之始也”“宇宙万物之始也”等分列义项,在义项分合上存在一定的主观性。

三、王系辞书的义项排列

辞书中字词义项的安排总是按照一定顺序完成的,义项分合是义项排列的前提,释义内容的展现总是以组织有序的义项排列为最终结果的。本节即按照现代辞书研究中的义项排列顺序对不同类型的王系辞书进行对比分析。

(一)辞书义项排列的历史原则

清代学者朱骏声在《说文通训定声叙》中指出“其一字而数训者,有所以通之也,通其所可通则为转注,通其所不通则为假借”“转注者,即一字而推广其义”,即指“词义引申”,此句指出了多义字词不同义项间的区别和词义排列的引申理据。这种按照词义演变的历史顺序排列义项的做法多适用于大型语文辞书的编纂,它可以向读者纵向展现词义发展的历史面貌,便于全面理解和掌握义项之间的联系和内涵。但是除了因客观条件的限制使得部分词语无法溯源探本外,我国古代辞书在义项收录上多限于汉代以前的字义,对两汉以后的字义演变关注较少,并且辞书中义项的处理也多是对已有训释材料的罗列,另加编者按语,对词义历史演变脉络梳理不够,因此古代辞书的义项处理充其量只能说是含混的断代性历史排序方法,缺少明确的“依史则”理念。

近代以来,随着欧洲国家民族意识的增强、对本民族语言的重视和历史比较语言学研究的深入,大型历时辞书的编纂成为新兴国家民族文化建设的重要内容,德国《德语词典》,英国《牛津大词典》,甚至日本《言海》《大言海》等相继组织编纂,这都对我国近代学人的辞书编纂理念形成了较大冲击,陆尔奎曾感慨道:“欲知国家之掌故,乡土之旧闻,则典籍志乘浩如烟海,徵文考献反不如寄居异国,其国之政教礼俗可以展卷即得,由是欲毁弃一切,以言革新”,“友人有久居欧美周知四国者,尝与言教育事,因纵论及于辞书,谓一国之文化常与其辞书相比例……国无辞书,无文化之可言也。”[6]在这种时代背景下,一批思想先进的近代学者也开始参照西方国家的辞书编纂经验组织编写新型大型语文辞书,如《新字典》(1912)、《辞源》(1915)、《中华大字典》(1915)、《辞海》(1936)、《中山大辞典》(未完成)、《中国大辞典》(未完成)等,后两部辞书在编纂计划中明确提出“参考《牛津大词典》按历史顺序排列义项”的词义组织方式,代表着民国时期大型辞书编纂的最高理论成果。

王云五自编纂《大辞典》之后,“于编纂字书之兴趣,日益浓厚,与其对字之研究无异。于是继续搜罗资料,备增订《王云五大辞典》之需。计自民国十七年迄二十六年八一三以前,九年之间,无日不从事于此”[5]。1936年春,经中山文化教育馆提议,决定利用已经搜集的六百余万张资料编纂一部空前之大辞典,定名《中山大辞典》,计划用40个月的时间分40册编纂完成。在辞书体例上,王氏[5]首先指出“《中山大辞典》之编纂体例与英国《牛津大词典》大致相同”,全书“集我国单字辞语之大成,无论古典与通俗,辞藻与故实,新知与旧学,固有与外来,靡不尽量收罗”,对于字词释义则“单字辞语一一溯其源流,穷其演变,不仅详释意义,且表明一字一辞之历史”。对于字词意义演变历史的梳理,王氏则“按所见典籍之时代而定其意义之先后”,并制定了六条古籍年代确定标准,同时还确定了241种真伪难辨古籍的参考顺序,为辞书义项历史顺序的确定提供了参考依据。

奈何“夫以如是庞大之工作,成于如是忙乱之时期,误漏冗滥,岂能幸免”[7],再加之“八·一三”沪战突发,纸版铅字尽毁,中山教育馆也暂停资助,王氏不忍多年的辛苦工作就此湮没世间,力排万难,在香港出版了《“一”字长编》,虽只留下少数样稿,但辞书中所体现的编纂思想被后世学者继承下来。1962—1968年由台湾中国文化研究所出版印行的《中文大辞典》(16开本40册)对于“单字之解释,主要在说明其构造与本意、各种训义之渊源、形音义之相互关系、及其疑义异说”,在字词义项安排方面“每字之下,首列本义,引申义次之,假借义又次之,分条以一、二、三等符号标明,列于其读音之下。引申义及假借义,又以名词、动词、形容词、助词为序,各附例句,以证义训用法。若一义之中,须更分条详述者,以1.2.3.等符号标明之”,“词汇解说,以直接解释为首,依次及于转义、应用,并以同义语类为说明,各附载其出典与引例,以往各种辞典之解释适切者仍采用之”(凡例)。改革开放后大陆编纂的《汉语大字典》第一版凡例中指出“多义字一般按照本义、引申义、通假义的顺序排列”,第二版完善为“多义字按照本义、引申义、通假义、地名义、姓氏义的顺序用❶❷❸等分项排列;一个义项下需分小项的,用 1、2、3 等表明;如需再分层次,用 a、b、c等标示”,这都体现了《中山大辞典》义项排列历史原则在海峡两岸的影响。

(二)辞书义项排列的频率原则和逻辑原则

除义项排列的历史原则外,在现代辞书编纂中,学者们还总结出辞书义项排列的频率原则和逻辑原则。前者指按照不同义项在语言使用中的频次加以排列,这种方法使读者略去对古义僻义的查阅,能够快捷地检索到该条目的常用义项,但它不便于展现词义之间的演变关系,并且在义项排列的具体操作上对语料的规模和时域都有一定限制。后者指义项按照一定的逻辑类别关系加以排列,多数学者将这种逻辑关系限定于“以类相从”[8][9]的语义关系,主要体现为义类词典的编纂,除此之外我们认为还包括按类分列的语法关系,如俞士汶等学者编纂的《现代汉语语法信息词典详解》(清华大学出版社1998年版)。

辞书义项的排列只是将客观存在的抽象词义系统按照某种主观认定的排序规则将其具体呈现出来,在辞书编纂中具体使用哪种排序方式要根据辞书的编纂宗旨而定,如雅努齐(Lanucci)所述“各种排列顺序都是可能的,决定因素在于词典为谁而编,为哪个用场或哪些用场而编”[10]。《大辞典·编辑凡例》虽未对义项排列方式予以明确说明,但从整体上看,《大辞典》义项排列坚持以频率顺序为主,以逻辑顺序为辅的原则,对于不同类型的多义情况,辞书义项排列方式又有所不同。对于单性多义词目而言,辞书义项排列的频率原则展现得最为直观,如:

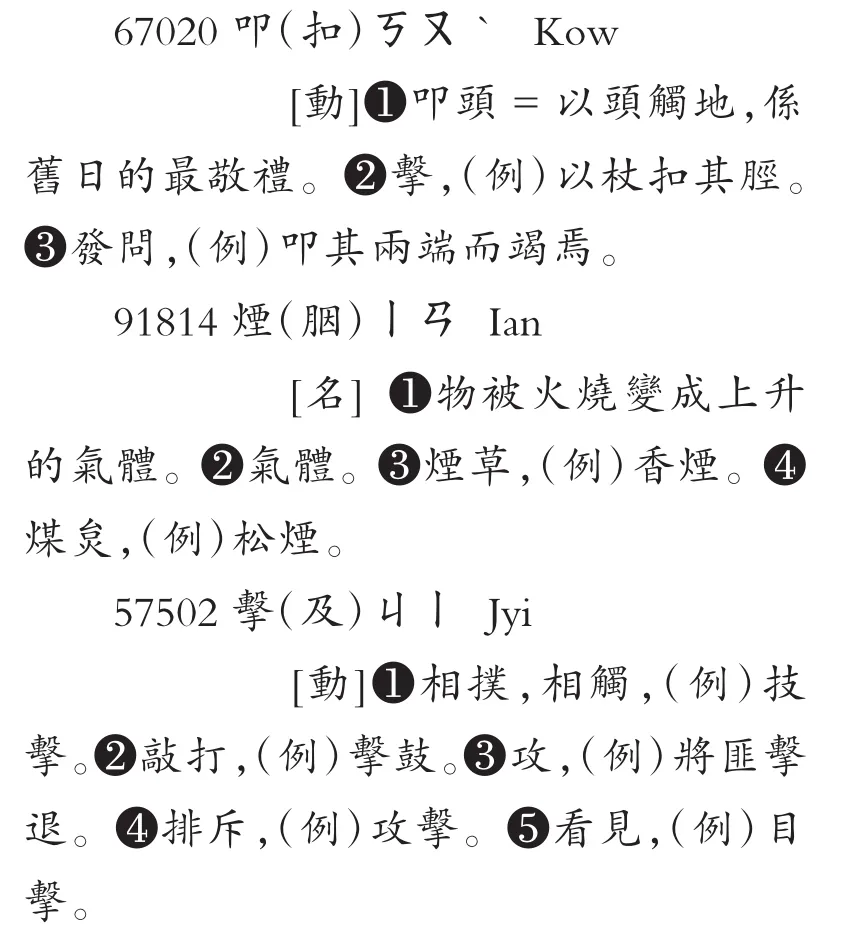

从上文所举“叩、煙、擊”不同义项的排列情况可以看出《大辞典》对单性多义字目的释义基本遵守频率顺序,对单性多义词语的释义也是如此,如:

【讯问】❶法官审问被告的口供。❷和朋友通信。

【安置】❶安放。❷發遣犯官到邊遠地方。❸處理。

【君子】❶才德出眾的人。❷品行端正的人。❸在朝做官的人,(例)無君子莫養小人。❹丈夫,(例)未見君子,憂心忡忡。

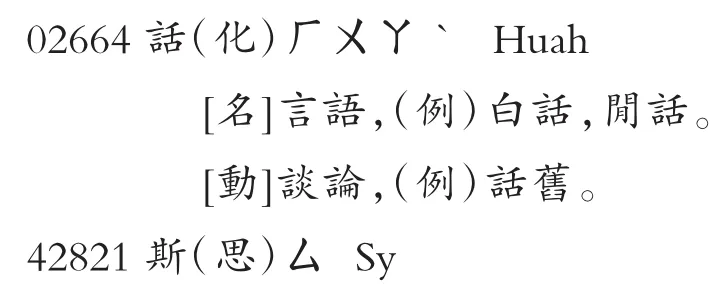

对于多性词目,且不同词性下只对应一个义项,辞书义项排列也以频率原则编排不同的词性和义项,如:

《大辞典》对这类词的处理与单性多义词目相同,也是按照字词意义的熟悉程度依次排列不同词性及其义项。

对于多性多义词目而言,辞书义项排列则综合运用了频率顺序和逻辑顺序,首先按照频率顺序对字词的不同词性加以逻辑分类,然后对各词性下的不同义项再按照频率顺序进行排列,如:

从上文对字词义项排列顺序的分析可知,《大辞典》主要按照频率原则编排义项,对多性条目则兼用频率原则和逻辑原则。同时,为了方便对字词意义演变规律的把握,《大辞典》部分条目下还使用了义项排列的历史顺序,尤其是“转”“喻”“引”的义项标记,如:

【預算】事前估計,(引)事前估計財用出入的額。

【千古】千年,(轉)❶長久的時候。❷頌揚已死的人留名永久。

【雌黃】❶[鑛]與雄黃同類的黃色顏料。❷古人用黃紙寫字,有錯誤就塗以雌黃重寫,(轉)❶改易文字。❷譏評。

【碧玉】❶緻密而不透明的石英屬。❷青色的美玉。❸(喻)貧寒的女子。

《大辞典》对上述条目都是先指明其最初义项或词语来源,然后说明词语的不同引申义,便于读者更为全面地理解词义。

《大辞典》义项排列的频率顺序主要源于编者对字词意义熟悉程度的心理感知,首先选取日常使用中最为常见的义项和词性,然后按照熟悉程度、词性差异和古今区分依次编排其他义项和词性。同时辞典中部分条目下义项排列的历史顺序也是为了更为全面地展现字词语义发展演变的历史脉络,最终目的在于方便读者对字词意义的理解和掌握,这种做法对后世辞书编纂产生了积极的影响。当然,由于各方面的限制,具体到不同的词条可能会出现义项排列的不规则现象,这在现代汉语辞书发展初期也是难以避免的。

不同字词的义项派生状况各异,纸质辞书的排版空间有限,辞书编者在确定某种义项排列方式之后,不可避免地会综合其他排序方式的优势,互相利用,共同为辞书编纂服务。说到底,辞书编纂中不论采用何种义项排列方式,其最终目的都是服务于辞书编纂宗旨,服务于读者的查考检阅。《大辞典》在编纂过程中较为灵活地运用了多种义项排列方式,方便了读者对字义义项的理解和掌握,较之古代辞书是一种进步,对我国语文辞书的编纂也是一种积极推动。

我国古代辞书作为小学研究的工具,主要为解经读经和封建思想的阐发而服务。伴随着社会文化环境的转型,学人语言观和辞书观的转变,王系辞书在义项概括上更为科学,这主要表现在三个方面:其一,天文地理和思想道德类词语在传统辞书中较多地呈现出封建迷信色彩,王系辞书的义项概括多从字词的使用语境加以归纳,较少做主观阐发;其二,专科词语和科技名词在传统辞书中的义项概括较为粗浅,王系辞书结合最近的研究成果,尽量给予准确释义;其三,虚词释义在传统辞书中相对薄弱,王系辞书将古今虚词、单音节与双音节虚词、书面性与口语性虚词同时收录,在释义中较多地突出其语法功能,体现出一定的时代进步性。在辞书义项的分合方面,王系辞书根据不同类型辞书的编纂宗旨,归纳并分合不同数量的辞书义项。王系辞书义项排列的主要特点体现在对不同辞书类型的区分意识,《中山大辞典》明确体现出义项排列的历史原则,《大辞典》则根据中型语文辞书的编纂特点综合运用了逻辑原则和频率原则,偶尔使用历史原则,体现出现汉汉语语文辞书编纂的创新。

注 释:

①“王系辞书”出版信息如下:《王云五大辞典》1930年由上海商务印书馆出版、《王云五小辞典》1932年由上海商务印书馆出版、《王云五小字汇》1935年由上海商务印书馆出版、《中山大辞典“一”字长编》1938由香港商务印书馆出版、《王云五新词典》1943年由重庆商务印书馆出版。