不同群体对我国食品安全状况的评价及启示

贺彩虹,李德胜

(湖南工商大学 会计学院,湖南 长沙 410205)

食品安全是事关国计民生的重大问题,习近平总书记在党的十九大报告中明确提出,要“实施食品安全战略,让人民吃得放心”,由此可见,健康中国已上升为国家战略。为提高食品安全治理水平,必须了解食品安全的现状。目前学界在食品安全研究方面产生了一些成果。洪巍和吴林海通过实地调研,总结了城乡居民对当前食品安全状况的评价以及关注的问题,提出了加强食品安全治理的对策建议[1]。陈丽霞和国丽影通过问卷调查,调研了消费者对食品安全状况的满意度以及不同性别、不同月收入、不同文化程度和不同年龄等因素对满意度的影响[2]。王建华等在进行实地调研后发现,消费者对食品安全现状的评价与对政府食品安全监管的评价正相关,与对食品安全社会监督负相关[3]。隋思博通过问卷调查发现,消费者对问题油流入餐桌、食品添加剂、路边摊卫生情况等方面的问题最为关注[4];慕静等通过构建民众食品安全信任指数调研发现,我国民众对食品安全的信任指数较低,特别是对政府监管以及企业自身风险防范的信任指数非常低[5]。雷凤雪和高齐圣以农村消费者调查为基础,构建二元Logistic模型,分析了影响农民食品安全风险认知的主要因素[6];张红凤等研究指出,食品安全风险与经济增长水平、食品工业产值之间存在着“倒U型”曲线关系,在“倒U型”曲线拐点到来之前,随着经济增长水平的提高、食品工业规模的扩大,食品安全风险度是上升的,而当突破拐点之后,则开始下降[7]。综上所述,关于公众对食品安全现状的评价已有一定的研究成果,但有针对性地研究不同群体对食品安全现状评价方面的文献还非常缺乏。笔者试图通过调查研究,系统地分析不同群体对我国食品安全现状的评价,提出改善我国食品安全状况的对策建议。

一、理论分析与研究假设

不同群体对当前我国食品安全状况的评价涉及多个方面,包括我国的食品安全程度、企业食品安全管理现状、食品安全监管状况和对未来食品安全的信心等。公众对食品安全现状的评价,是指公众在对符合其日常特定需求的食品的安全性进行分析后所给出的评判,不同群体对于特定食品需求的不同也将导致评价有较大的差异。近年来,随着人民生活的不断改善以及食品安全知识的不断普及,公众的食品安全意识不断增强,对食品安全的关注度不断提高,对食品安全状况的评价更为客观。同时,近年来,接连发生的食品安全事件也引起了公众对食品安全的极大关注,互联网和信息技术使食品安全事件的传播范围更广、传播速度更快,致使不同群体对我国食品安全状况的担忧有增无减。因此本文提出第1个假设:不同群体对食品安全的关注度都较高,但对食品安全状况的评价不高。

食品生产加工企业是生产、加工食品的主体,对保证食品质量和食品安全具有决定性作用。但由于某些食品生产加工企业的原因,导致食品安全事件时有发生,这些原因主要包括:质量意识不强,没有树立质量第一的理念;管理松散,缺乏严格的产品质量控制制度,没有建立食品质量关键点控制机制;片面追求经济效益,企业社会责任感缺失等。由于大多数食品安全事件都与食品生产加工企业的质量管理或企业社会责任感缺失有关,致使公众对企业食品安全管理现状的评价不高。因此本文提出第2个假设:不同群体对食品生产加工企业的食品安全管理现状评价不高。

食品安全监管包括政府监管机构、行业协会和新闻媒体等多个监管主体,不同监管主体在食品安全监管过程中具有不同的作用。其中,政府在监管过程中起主导作用,主要负责食品安全法律法规的制定、食品安全标准的发布、食品安全的日常监管、食品安全风险评估和食品安全预警等;行业协会作为第三方机构,在食品安全治理过程中的主要作用是对食品生产企业进行引导和规范;新闻媒体则主要发挥舆论监督的作用。但目前我国在食品安全监管过程中主要存在法律法规不够完善、监管体制不健全、协同监管机制尚未有效建立等不足,导致食品安全监管没有起到应有的作用。因此本文提出第3个假设:不同群体对食品安全监管状况的评价较低。

由于食品安全事件接连发生,使得公众对食品安全日趋关注,对食品安全状况的评价不高。同时,由于食品生产加工企业在食品安全管理方面存在的问题,以及我国在食品安全监管方面存在的不足,使得我国的食品安全风险治理任重道远。这些因素将较大地影响公众对未来食品安全状况的信心,因此本文提出第4个假设:公众对我国在未来改善食品安全状况缺乏信心。

针对以上假设,本文拟采用问卷调查的方式,通过设计不同的问题从食品安全程度、企业食品安全管理现状、食品安全监管状况和对未来食品安全的信心4个方面对假设进行检验。

二、研究设计

(一)调查设计

针对上述4个假设,笔者共设计了9个问题对假设进行检验,以了解不同群体对于我国食品安全状况的评价。针对假设1,设计了问题1和问题2:对食品安全的关注程度,所在地区的食品安全状况;针对假设2,设计了问题3和问题4:食品生产加工企业的质量管理情况,食品生产加工企业的社会责任状况;针对假设3,设计了问题5、问题6、问题7:对政府监管食品安全的满意度,食品行业协会等第三方机构引导食品生产企业加强质量管理的情况,新闻媒体对食品安全的舆论监督情况;针对假设4,设计了问题8和问题9:近年频发的食品安全事件影响您对食品安全信心的程度,对未来食品安全状况的信心。9个问题采用五等尺度Likert量表进行度量,按程度由低到高,设计5个选项,分别对应1—5分5个分值。例如,问题1:您对食品安全的关注程度如何?如果“1分”代表非常不关注,“5分”代表非常关注,您会给自己对食品安全的关注程度打几分?

本次调查采用发送邮件和实地发放调查问卷相结合的方式进行,调查对象为湖南长沙、岳阳、衡阳、娄底4个地级市的居民,共发出调查问卷410份,剔除不合格的调查问卷,共收到372个有效样本,合格率为90.73%。样本特征按照性别、户口所在地、婚姻状况、年龄、学历、职业和月收入进行分类统计,如表1所示。

从调查对象的统计结果看,男女比例比较均衡,男性所占比例为49.19%,女性所占比例为50.81%;从年龄上来看,调查对象主要为18—30岁的青年人,所占比例为44.09%,接近半数;在学历方面,以大专及以上学历为主,所占比例达到72.31%;从户口所在地来看,城镇居民数量大约为2/3,农村居民大约为1/3;在婚姻状况方面,未婚居民所占比例为43.28%,已婚居民所占比例为56.72%;从职业分布来看,占比最高的为国企/民企员工,最低的为退休人群和其他人群;从月收入来看,被调查对象主要为中等收入群体,这也与国家统计局所公布的湖南在各省份人均收入排行的名次较为吻合[8]。

?

(二)模型设计

卡方检验是以卡方分布为基础的检验方法,它可以用来分析两个或多个总体率(或构成比)之间有无差别以及样本的实际观察值和理论推测值是否一致。它通常用来分析两个分类型变量之间的相关关系,在经济、管理、生物、法律等众多领域有着较为广泛的运用。

假设现需要对有k个分类r个处理的分量变量进行独立性检验,首先应构造一个k*r的列联表,然后进行卡方检验,其基本步骤如下:

基于ANSYS Workbench的直通式截止阀流道的分析 陈 鹏,张 寒,罗 双,樊学良,陈廷兵6(54)

第一步,做出假设。根据研究设计,在理论分析的基础上做出假设。如在分析不同群体对食品安全程度的评价时,其原假设为:不同群体对食品安全程度的评价不存在显著差异。

第二步,计算卡方值。卡方值的计算公式如下所示。

第三步,计算自由度。根据卡方分布的临界值和p-值,判断假设是否成立,从而得出结论。通常来说,0.05的显著性水平下,若卡方统计量的值大于临界值,则意味着p值小于0.05,说明在0.05的显著性水平下拒绝原假设,所选取的两个分类型变量相关。反之,若卡方统计量的值小于临界值,则意味着p值大于0.05,说明在0.05的显著性水平下不能拒绝原假设,所选取的两个分类型变量没有关系。

(三)数据处理说明

问卷共设计9个问题,每个问题都按程度由低到高设置了5个选项,采用五等尺度 Likert量表进行度量,按程度由低到高分别对应1—5分5个分值。每个问题按样本进行汇总统计,得到每个样本针对每个问题的得分均值[9],进而对假设进行验证;然后利用SPSS进行数据分析,对所得数据进行统计描述与卡方检验,从统计学角度解释所得数据,将P值<0.05样本的显著性水平表示为**,P值<0.1样本的显著性水平表示为*。

三、实证分析

(一)不同群体对食品安全状况评价的统计性描述

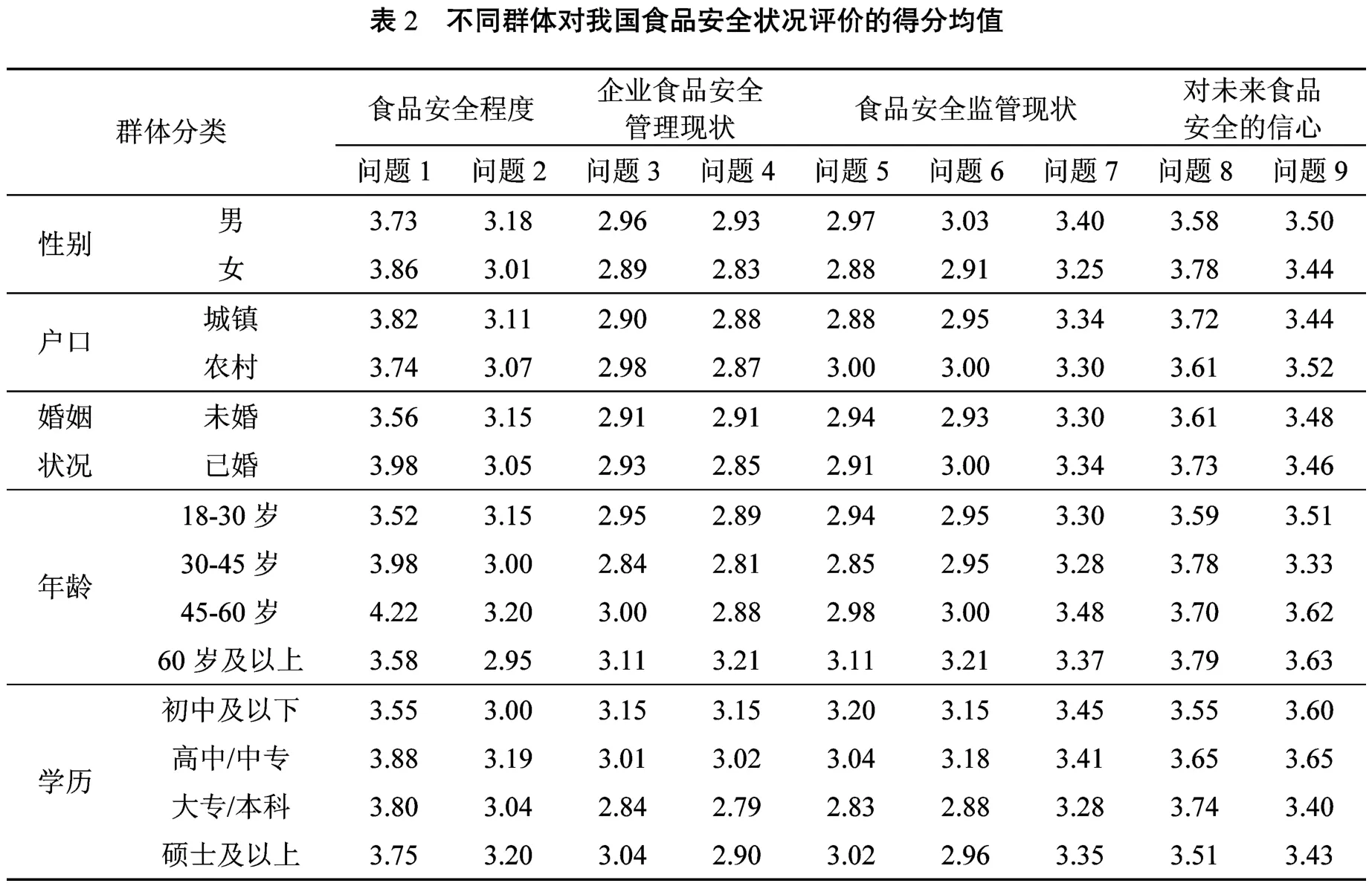

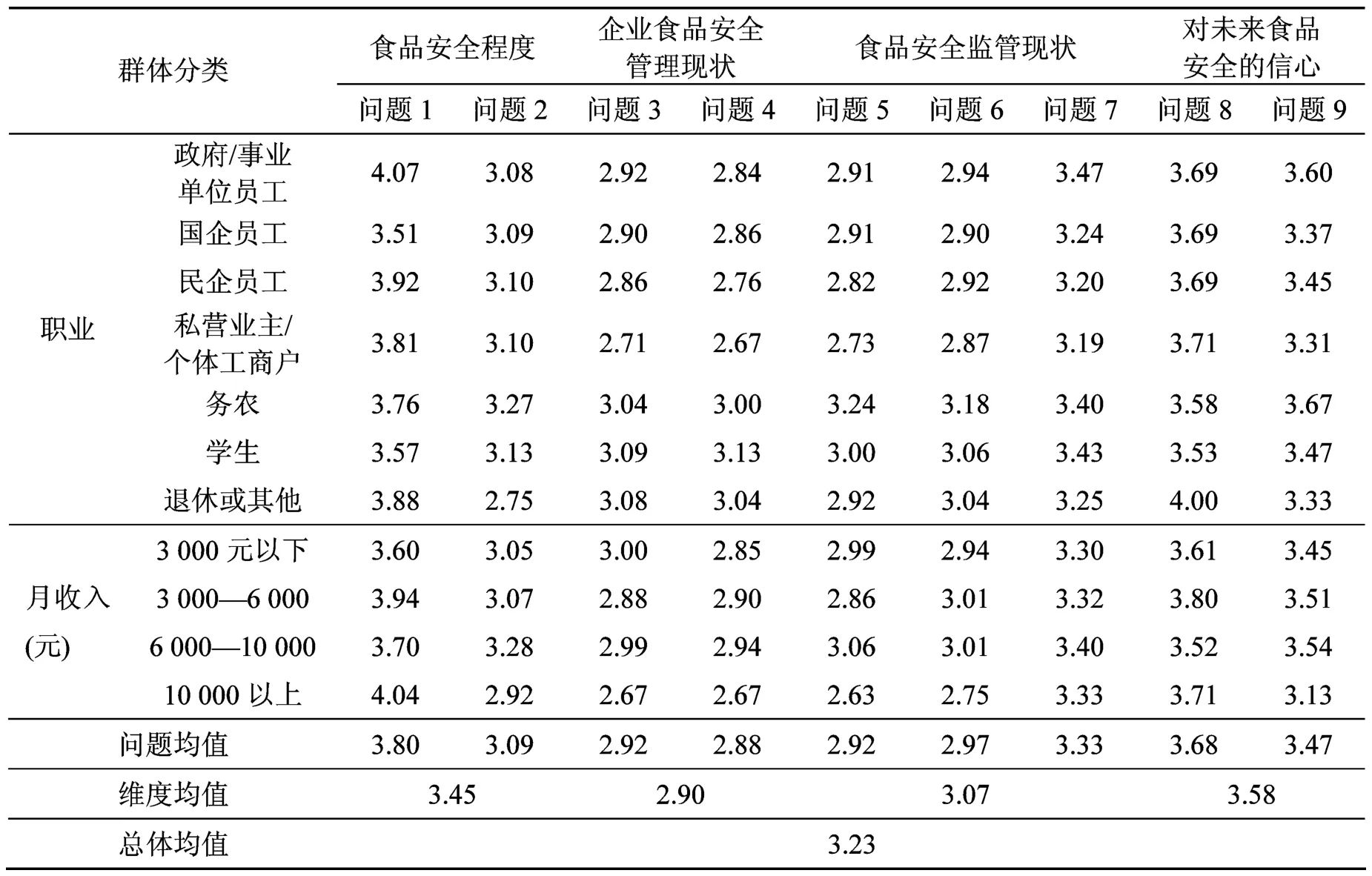

调查问卷的9个问题分别从食品安全程度、企业食品安全管理现状、食品安全监管状况和对未来食品安全的信心4个方面对食品安全状况进行评价。下文将根据调研结果对4个假设进行检验,不同群体对我国食品安全状况评价的得分均值如表2所示。

?

续表2

从表2可以看出,不同群体对我国食品安全状况评价的得分均值为3.23,说明不同群体对我国食品安全状况的评价总体处于“一般”的水平,没有一个问题的得分均值达到4分,反映了大部分受访者对我国食品安全状况的评价不满意,评价不高。其中,对未来食品安全的信心评价得分最高,反映了民众虽然对食品安全现状的评价较低,但对未来食品安全状况得到改善比较有信心;评价得分均值最低的是企业食品安全管理,是4个中得分唯一低于3分且处于“较低”水平的方面。

(二)不同群体对食品安全状况的评价

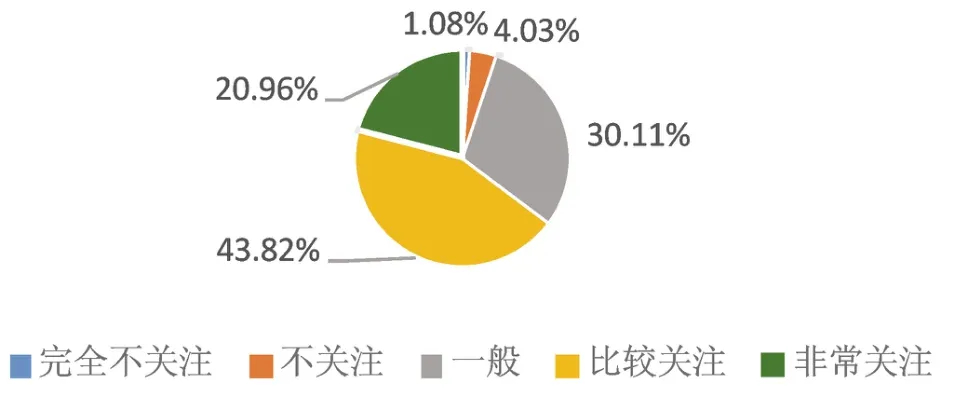

1.对食品安全程度的评价。对食品安全程度通过问题1和问题2进行评价。由表2可见,问题1的得分均值为3.8分,问题2的得分均值为3.09分,两者的平均得分为3.45分,介于“一般”和“较好”之间,表明不同群体对我国的食品安全程度评价不高。在所有问题中问题1的得分均值最高,表明近年来公众的食品安全意识不断提升,对食品安全问题保持着较高的关注度,如图1所示。从图1中可以看出,在受访的所有样本中,比较关注和非常关注的样本分别占43.82%和20.96%,两项合计达64.78%;而完全不关注和不关注的样本分别占1.08%和4.03%,两项合计仅占5.11%,说明大部分受访者对食品安全的关注程度比较高,只有极少数的受访者不关注食品安全。问题2的得分均值不高,处于“一般”状态,说明不同群体对食品安全现状的评价不高。

图1 受访者对食品安全关注程度的比例分布

笔者利用SPSS对问题1和问题2的得分均值进行数据分析,并对所得数据进行卡方检验得到P值,如表3所示。由表3可见,不同婚姻状况群体和不同年龄群体对问题1的卡方检验P值均为0,不同职业群体和不同月收入群体对问题1的卡方检验P值分别为0.001和0.009,表明这4个群体对我国食品安全的关注程度有显著差异;而不同性别、不同户口和不同学历群体对问题1的卡方检验P值均远大于0.1,表明这3个群体对我国食品安全的关注度差异不太大。对于问题2,不同月收入群体和不同性别群体的卡方检验值分别为0.015和0.082,表明不同月收入群体对我国食品安全状况的评价有显著差异,不同性别群体对我国食品安全状况的评价有一定差异;而不同户口、不同婚姻状况、不同年龄、不同学历、不同职业群体的卡方检验P值均远大于0.1,表明这5个群体对我国食品安全状况的评价差异不大。

注:***、**、*分别表示在1%、5%、10%的水平上显著。

2.对企业食品安全管理状况的评价。对企业食品安全管理现状通过问题3和问题4进行评价。由表2可见,问题3的得分均值为2.92分,问题4的得分均值为2.88分,两者的平均得分为2.90分,均低于3分,是4个方面中得分均值唯一低于3分的,处于“一般”以下的状况,这表明不同群体对食品生产加工企业的质量管理和社会责任状况都不满意,评价都不高。尤其是近年来频发的食品安全事件极大地影响了消费者对食品生产加工企业的信任度,因此相较于其它8个问题,问题4的得分均值在所有问题中最低,不同群体对食品生产加工企业的社会责任评价情况如图2所示。大部分受访者对食品生产加工企业的社会责任状况评价都较低,“一般”及以下评价的人数达到80.64%,这反映出公众对食品生产企业的社会责任状况不满意,将食品安全事故频发归咎于企业缺乏社会责任感。例如我国奶制品行业,在历经“三聚氰胺”“皮革奶”等事件打击后,即使一些企业获得政府支持的同时也对外公布了奶粉合格的检测结果,但消费者依旧不够信赖国内的奶制品企业。

图2 受访者对食品生产加工企业履行社会责任的评价情况

对于问题3和问题4的卡方检验,不同群体具有一定的差异性,见表4。由表4可见,对于问题3,不同月收入群体的卡方检验值为0.032,表明不同月收入群体对食品生产加工企业质量管理状况的评价存在显著差异;不同职业群体对问题3的卡方检验值为0.066,表明不同职业群体对食品生产加工企业质量管理状况的评价存在一定差异;而其它5类群体的卡方检验P值均远大于0.1,表明这5类群体对食品生产加工企业质量管理状况的评价没有太大差异。对于问题4,不同婚姻状况群体和不同年龄群体的卡方检验值分别为0.054和0.072,表明这两类群体对食品生产加工企业履行社会责任状况的评价存在一定差异,而其它5类群体的卡方检验值均远大于0.1,表明这5类群体对食品生产加工企业履行社会责任状况的评价差异不大。

?

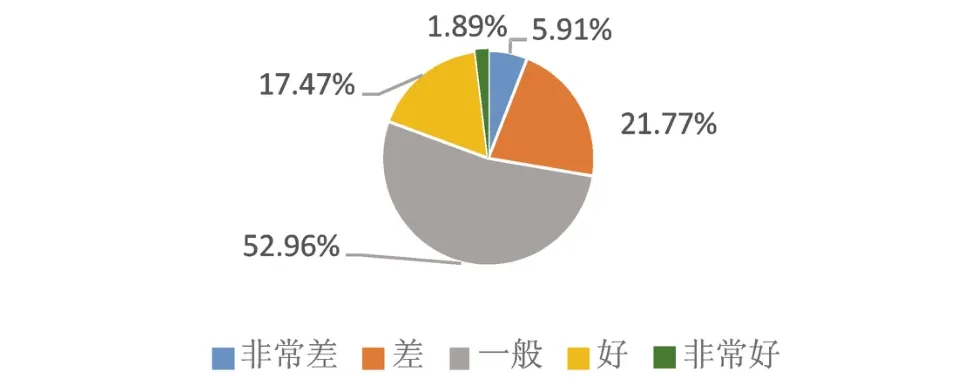

3.对食品安全监管状况的评价。对食品安全监管现状通过问题5、问题6和问题7进行评价。由表2可见,问题5、问题6、问题7的得分均值分别为2.92、2.97和3.33分,3个问题的平均得分为3.07分,处于“一般”状态,说明不同群体对我国食品安全监管的现状评价不高。其中问题5的平均得分仅2.92分,在3个问题中得分最低,问题6的平均得分也只有2.97分,均低于3分,说明不同群体对政府和食品行业协会等第三方机构在食品安全监管中发挥的作用很不满意;问题7的平均得分为3.33分,虽然也处于“一般”状态,但相对于政府监管和第三方机构的引导作用,不同群体对新闻媒体在食品安全监管过程中的舆论监督,评价要高一些。

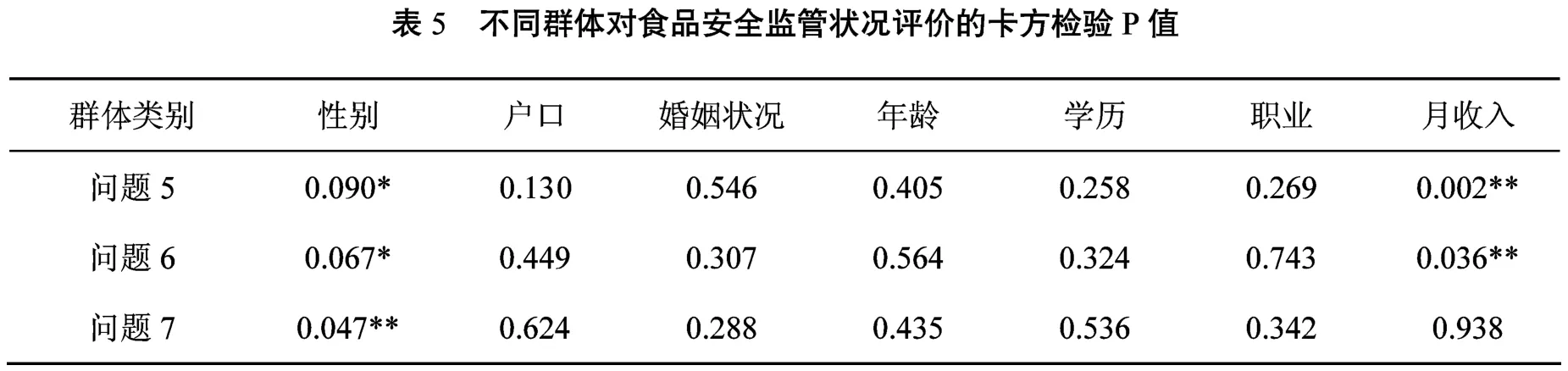

通过卡方检验发现,不同群体对食品安全监管现状的评价存在一定的差异性,见表5。针对问题5,不同月收入群体的卡方检验值为0.002,说明不同月收入群体对政府监管食品安全的评价存在显著差异;不同性别群体的卡方检验值为0.09,说明不同性别群体对政府监管食品安全的评价存在一定差异;而其它5类群体的卡方检验值均远大于0.1,说明其它5类群体对政府监管食品安全的评价差异不大。针对问题6,不同月收入群体的卡方检验值为0.036,说明不同月收入群体对第三方机构引导食品生产企业加强质量管理的评价存在显著差异;不同性别群体的卡方检验值为0.067,说明不同性别群体对第三方机构引导食品生产企业加强质量管理的评价存在一定差异;而其它5类群体的卡方检验值均远大于0.1,说明其它5类群体对第三方机构引导食品生产企业加强质量管理的评价差异不大;针对问题7,不同性别群体的卡方检验值为0.047,说明不同性别群体对新闻媒体监督食品安全的评价存在显著差异,而其它6类群体的卡方检验值均远大于0.1,说明其它6类群体对新闻媒体舆论监督食品安全的评价差异不大。

?

4.对未来食品安全的信心。对未来食品安全的信心通过问题8和问题9进行评价。由表2可知,问题8和问题9的得分均值分别为3.68和3.47分,两者的平均得分为3.58,这一维度的得分均值是四个维度中最高的,说明虽然近年频发的食品安全事件对公众有较大影响,但大部分受访者对我国的食品安全状况在未来得到有效改善还是比较有信心的。其中问题8的得分均值在9个问题中居第二高分,说明不同群体均认为食品安全事件将对公众造成较大影响;问题9的得分均值在9个问题中是第三高分,说明不同群体对我国未来的食品安全还是比较有信心的。

卡方检验表明,不同群体对未来食品安全的信心存在一定的差异性,见表6。针对问题8,不同户口群体和不同月收入群体的卡方检验值分别为0.015和0,说明城乡居民和不同月收入群体对食品安全事件影响信心程度的评价具有显著的差异性;而其它5类群体的卡方检验值均远大于0.1,说明其它5类群体对食品安全事件影响信心程度的评价差异不大。针对问题9,不同性别群体的卡方检验值为0.038,说明不同性别群体对未来食品安全状况是否能得到有效改善的评价具有显著性的差异;而其它6类群体的卡方检验值均远大于0.1,说明其它6类群体对未来食品安全状况是否能得到有效改善的评价差异不大。

四、启 示

如前所述,不同群体对食品安全都比较关注,对目前的食品安全状况、食品生产加工企业的食品安全管理状况、食品安全的监管现状评价都不高,为此应从构建多方参与的食品安全协同监管机制、提高食品生产加工企业的质量管理水平和强化公众参与食品安全治理的意识,来加强食品安全的风险治理。

(一)构建多方参与的食品安全协同监管机制

监管主体是食品安全监管的主要执行机构。目前我国食品安全监管主体主要是中央和各级地方政府的食品安全监管部门,监管范围及监管力度受到了很大限制。为此,构建以中央和各级地方政府食品安全监管部门为主,行业协会、媒体、消费者共同参与监管的食品安全多中心协同治理体系很有必要。政府作为监管机构,在食品安全法律法规和食品安全标准的制定、风险评估、安全预警及市场准入等方面发挥主体作用;行业协会作为第三方机构,如农产品市场协会、食品业协会、消费者协会担负起信息传递、信息疏通的桥梁作用,促进政府监管部门与食品生产加工企业、媒体、消费者之间的联系和沟通;媒体则负责及时报道食品安全方面的情况,充分发挥舆论监督作用。

(二)提高食品生产加工企业的质量管理水平

食品生产加工企业是食品生产加工的主体,对保证食品质量安全具有决定性的作用,为此应通过多种形式和途径提高食品生产加工企业的质量管理水平。一是强化企业的食品安全意识和社会责任感,在企业形成重食品质量安全的环境和氛围;二是成立食品质量安全管理部门,负责制订食品安全方面的管理制度,确定食品生产加工环节的关键控制点,并对食品生产加工的各环节进行全程监管;三是严格执行食品生产加工方面的法律法规和相关的食品质量安全标准,杜绝违法违规食品安全事件的发生;四是及时公布食品生产加工的相关信息,主动接受食品安全监管部门、公众、媒体和第三方机构的监督。

(三)构建公众参与食品安全治理的长效机制

本次调查发现,食品安全治理存在强化政府监管责任弱化消费者个体责任的现象。实际上,公众是食品安全最直接的利益相关者,食品安全状况的好坏直接影响每个个体,为此应构建公众参与食品安全治理的长效机制。一是加强食品安全知识的普及,提高公众对食品安全的认识;二是强化消费者参与食品安全风险治理的意识,引导消费者通过多种渠道参与食品安全治理,及时反馈食品的安全风险,遏制食品安全风险的扩大;三是在食品安全风险监测机构下面设置消费者委员会,选拔具有食品安全专业知识的消费者代表参与食品安全的风险评估,为监管部门制订食品安全风险治理的相关政策建言献策。