从跨文化视角看建设工作和奠基仪式在亚洲的开端

[德]苏珊里希特(Susan Richter)著 周海霞译

译者导言

奠基石是一座建筑物埋入地下的见证。即使建筑物已不复存在,奠基石仍可通过镌刻其上的文字向后人诉说该建筑产生的历史,成为考古学的重要实物资料。如今为重要的公共建筑举行奠基仪式,几乎已成为全人类建筑仪式文化的一个共同组成部分。不同国籍的人们都早已司空见惯的奠基仪式,是人类文化传播和交织的见证。有学者认为,奠基仪式最古老的根源是欧洲的基督教,随着历史的发展,宗教的奠基仪式在欧洲逐渐被世俗化,后又随着欧洲基督教的传教活动以及欧洲殖民扩张传播到亚洲。里希特教授和罗特博士的这两篇文章向读者展示了这一发展历程:奠基仪式的产生和世俗化,及其如何在亚洲传播和植根。其中,里希特教授的论文以奠基仪式在日本和中国澳门的发展为例,揭示了随着欧洲传教活动和在殖民背景下奠基仪式传入亚洲的过程,而罗特博士的论文则着眼于奠基仪式在欧洲本土的发展历程及其在欧洲艺术中的表现。

【提要】植根于欧洲基督教的奠基仪式,有着明确的神学背景,它通过传教于16世纪来到亚洲。本文重点观察16世纪中国和日本的基督教奠基仪式中所呈现出的不同特点。在日本,耶稣会拥有土地所有权,因此采取了摧毁当地人本土信仰和改造传统建筑物的传道策略;而在中国,仅有澳门的圣宝禄教堂奠基仪式中,耶稣会采取了向中国文化靠近的文化适应策略才得以实现其目的。不过,此时期欧洲人基督教化的努力在中日两国都没有成功,也没有形成融合不同文化传统的混合性奠基仪式。直到19世纪,随着英国、德国企业在中国开办分公司,奠基仪式再次来到中国,而此时的奠基仪式已经发生了语义上的转移,与传统基督教的宗教行为失去关联,奠基仪式成为一种全球化语境下的世俗性活动。

【关键词】奠基;建筑;艺术;统治;交际

开宗明义,本文的主题思想是:欧洲基督教的奠基仪式是其全球传教战略的一部分,也是欧洲殖民扩张的一个组成部分。但是在亚洲,尤其在中国和日本,这样的战略企图一直到19世纪都是受到限制的。因此有关奠基仪式的记录非常少,而因为史料来源问题(文字记录等),能够为人们所知晓的奠基仪式就更少了。本文认为,建造仪式或者说奠基仪式的形式与构建,与传教士们所使用建筑用地的财产归属情况、亚洲建房者的宗教信仰情况,以及施工伊始时的政治局势都是密切相关的。如果传教士是在归他们自己所有的地皮上和皈依的基督徒一起建房,那么在奠基礼仪上就不需要做出任何妥协。但如果有非基督徒参与建筑工程,那么从建房一开始就必须要考虑到这些非基督徒的习俗。但是在亚洲奠基礼仪的发展中,几乎没有出现过跨文化交融现象,只有在中国的澳门地区出现过文化上的妥协。在19世纪时,奠基仪式才随着欧洲殖民的再次兴起和欧洲商业机构的建立,传到了中国和日本。但那时也没有出现跨文化交融现象。

通过笔者的观察,如今在中国,媒体在报道教育机构、企业或者医院等单位的公开和正式的建筑开工仪式时,奠基仪式已经构成报道的固定内容之一。中国当下的奠基仪式,可能已经发展成为施工伊始通过国际媒体对外传递的一个信息,一个有关现代的、全世界都能理解的行为的信息。这种行为方式在当今这个时代已成为公共庆典的规范模式之一,因此它也呈现出文化适应和文化融合的特征。

但首先還是让我们来回顾一下16至17世纪早期历史的相关情况。

日本的奠基仪式

在印度果阿帮(Goa),耶稣会与其他基督教会的传教士所建的小教堂(或称祈祷堂)、教堂和教育培训机构,一般都建在被印度正厅(Estado da India)没收的地皮上。这些地皮的产权都会转入耶稣会(Societas Jesu)名下。在日本亦是如此,而由当地人或者教徒向耶稣会赠送地产的情况,则非常少见。

耶稣会教士在日本拥有大量地产。比如在长崎这座城市,占有大量的地产使得他们1569/1570年时不仅在宗教领域,也在世俗领域取得了完全的控制权,于是耶稣会在长崎同时也行使司法权。也就是说,这些教士在长崎拥有宗教、道德、精神三重权威。凶此,要在当地建立精神霸权和耶稣会帝国,对耶稣会而言并不是什么难事。在果阿帮,早在1540/1541年耶稣会教士到来之前,当地人受葡属印度(Estado daIndia,即监管葡萄牙在亚洲资产的管理机构)所迫,不得不废弃所有的印度教寺院和其他礼拜场所。当地人的配合,不少是因为受到威胁向.迫不得已之举。

葡属印度的这些举措,也被耶稣会教士在日本使用。当时已经归属耶稣会的那些地产上的庙宇和其他建筑全都被毁坏和拆除,其目的在于从已拆除的建筑中取得建筑材料,继而在被拆庙宇的地基或者地墙上重新建造教堂和学校。从1585年的日本境内教堂分布图上,可以看到当时日本境内的教堂数量。

随之而来的基督教建筑的奠基仪式,应被理解为“正确”信仰后来居上背景下的一场文化的和宗教的转型。这里的奠基石不少都是取自现有建筑的石头。这些石头在被掏空或者简单地进行刻字装饰之后,以基督教的仪式被埋入已拆毁庙宇的废墟下面。这些废墟被视作基督教建筑工程的开端。因为有葡属印度这个示范在先,耶稣会教士们为那些皈依基督教的信徒创造了更为优越的社会经济条件,所以在此压力之下,往往可以实现由皈依教徒来建没教堂、医院和学校。因此,奠基仪式也不会发展成为跨文化交融的仪式,而是完全遵从基督教的礼仪规范。而且这样做,还有一个额外的象征意义,那就是将参加建筑施工的日本人接纳到基督教社群中。在日本工人参加建筑施工一事中,耶稣会教士还看到具有教育性意义的一面,即个体皈依教徒可以通过参与建造上帝居所的亲身体验,转变成优秀的基督徒。

讽刺的是,这些基督教建筑所需的资金,无论是建造建筑的资金还是用于维护建筑的资金,很大一部分仍旧来源于原先在这块地皮上被拆除的庙宇留下来的收入。日本庙宇的毁坏发生在16世纪下半叶,恰好是佛教和神道教被赋予新的教义,并且向民众传播新教义的时候。由此可见,当时一定是存在就信仰问题进行争论的意愿的。

一位名为路易斯·弗洛伊斯(Luis Frois)的耶稣会教士曾这样描述当时的状况:“对于我们而言,当时在日本有一个很大的优势,即这个国家内部存在诸多不同的、彼此之间相互抗衡的派别和意见。这就有利于我们的人引入和公布上帝的法则。”就在同一时期,日本也出现了很多新建的庙宇和内部重新进行摆设的庙宇。其时人们便知晓,将内里装有与该建筑相关的宝贵内容的小盒子安置于建筑物内,在佛教中显然也是有传统的。

1907年,在奥达地区(Oda,16世纪时期的大阪行政辖区)的三岛庙旁边出土了一个佛舍利。除此之外,在寺庙外围的一座塔的柱子下面,埋在地下最深处的石头里,还发现了3个小的容器,分别是金、银和铜质地。该舍利今天由东京国立博物馆珍藏。

让我们回溯耶稣会教士在日本的行为:基督教建筑的建造过程,是对殖民结构和耶稣教会实践的一种复制。佩德罗·高梅兹(Pedro Gomez,1535-1600)在1580年撰写的《日本传教手册》中,将这种实践的合法性稳固下来:

[...]Conclusio: Licitum est alicere infideles ad fidemsuscipiendambeneficiis. pecuniis. et aliis blandimentis.[...]. Concedimus etiam esse licem subditos infidelsgravare et a[c]tionibus aliis iustis atque alias similibusiustis inolestis[...].

译文:通过实施善举,赠送钱财和其他引诱手段吸引异教徒皈依,是被允许的[…]。此外我们也承认,使用合理的行为手段和制造其他合理的困苦,去压制那些臣服的异教徒,也是被允许的。[…]。

这些所谓的困苦,包括摧毁他们以前的信仰和他们的庙宇,也包括社会经济方面的歧视。倘若他们不愿信仰基督教的话,是不允许强迫的,因为被迫的皈依是毫无用处的,但制造精神上和物质上的依赖性,则是可行的手段。

以中国澳门为例

在澳门,情况就完全不一样了。1513年,第一位有确凿姓名信息可考证的葡萄牙人豪尔赫一阿尔瓦雷斯(Jorge Alvarez)在广东海岸登陆。中国明朝时,这片海岸就是珠江沿岸的一片非常富庶的土地。但很快这些葡萄牙人意识到,不同于其他亚洲帝国,中国并不向“南夷”开放贸易。究其原因,一方面是出于对海盗的恐惧;另一方面,葡萄牙人在1511年占领了中国的朝贡国马六甲(在现在的马来西亚境内),并控制了当地的贸易。马六甲苏丹的收入锐减,于是也就影响到他向中国缴纳朝贡。因此马六甲苏丹派遣使团前往南京,向中国皇帝报告了葡萄牙人控制贸易的事情,并请求中国皇帝给予援助。因为马六甲苏丹的“敌人”也就是中国的“敌人”。刚开始时,在1513到1522年间,双方发生过战争,但是这几次战争却让中葡双方都意识到,靠战争是解决不了问题的。葡萄牙人明白,从长远来看他们是无法在人数上与中国抗衡的,而中国人也看到葡方在武器上的优势。葡萄牙人很聪明地利用他们的船只帮助中国人赶走了意欲登岛的海盗,展示出其卓有成效的支持能力。葡萄牙船長索萨(Leonel de Sousa)就摧毁了一支拥有17艘船的亚洲海盗帮。到1554年时,索萨成功地和明朝中国政府达成协议,进驻了当时被称为“Ao-men”或“Amacon”的半岛,即今天的澳门,并建立贸易据点。但中葡双方显然压根没有签订过正式的合约。我们更多是通过索萨寄往里斯本的一封信件获悉了这次成功的和平协议,以及广东地方政府允许通商的信息。对中国人而言,选择澳门这个海角地带具有绝佳的战略意义,因为从内陆出发轻而易举就可以实现对澳门的控制,而同时澳门却又是与内陆隔离开来的。对于葡萄牙人来说,这个半岛也处于绝佳位置,凶为占据了澳门,他们便拥有了一个天然的避风港。

从形式上看,直至19世纪末,澳门都一直是广东省领土的固定组成部分。1587年中方明确指出,澳门处于中国皇帝统治之下。

1573年中国政府在澳门边界设立了一座面向内陆的关闸,并派人严加看守,一方面是为了将这座半岛与内陆严格隔绝开来;另一方面也是为厂阻止葡萄牙人进行领土扩张和军事扩张的企图。在关闸面向澳门一侧的拱门上,中国人刻下的格言恰能印证此时双方的关系:艮威怀德。这座关闸开始时每个星期都会在固定的几个日子启闭,后来变成每个月仅有几天开放。这样一来,葡萄牙人便处于几乎被封锁的状态,他们只有通过海路才能离开澳门。1614年,两广总督张鸣冈在他呈给万历皇帝的一封奏疏中是这样描述当时形势的:“据称濠境地在香山,官兵环海而守,彼日食所需,咸仰给于我,一怀异志,我即断其咽喉,无事血刃,自可制其死命。”除此以外,当地中国政府还建立了长期性的军事营地,以便能够及时应对来自欧洲人方面的袭击,以及保卫内陆免遭葡萄牙人的殖民侵略。根据乌尔斯·比特利(Urs Bitterli)的观点,这种文化间的接触方式于1557年在澳门发源,1580至1600年间取得了对中葡双方都具有重要意义的繁荣,因而可以被视为控制条件下的文化关系。意思就是说,作为贸易关系一方的中国随时都能决定双方关系的条件和内容。

但是葡萄牙人仍旧成功促成教皇格里高利三世(Gregory Ⅲ)颁发《关于建造供士兵使用的教堂的诏令》(Super Specula Militantis Ecclesiae),于是澳门在1576年1月23日升级为教区。早在1565年,耶稣会教士就建立了一座小教堂,即圣安东尼(SantoAntonio)教堂。1580年开始建“圣母”教堂(Madrede Deus),这是一座结合了教堂与学校的建筑,日后发展成为圣宝禄(Sao Paulo)学院。学院更名时间是1594年,与葡萄牙人在印度果阿邦建立的学院同名。尽管这一切行动开始时并没有征得中国方面的同意,中方对于其建造还是采取了容忍的态度。

1596年时,这座教堂被部分烧毁,1601年时则几乎完全被烧毁。耶稣会教士想尽快进行重建。依据那不勒斯耶稣会教士和耶稣会在亚洲的视察员范礼安(Alessandro Valignano,1539-1606)的没想,施工开始之日以及奠基仪式定在1602年的平安夜那天。关于教堂应如何建立的梦(启示)和设想可以追溯到古典时代晚期。但教堂是神的真相的示现这点,自荷马时期以来就已经为人们所知。一个梦(启示)的真相含量与做梦者的地位和作用息息相关,所以君士坦丁大帝做的很多梦都被世人所知晓,他不仅根据梦中的启示将都城君士坦丁堡建在后来的拜占庭帝国所在之处,而不是建在古老的特洛伊城邦,他还毁灭哥特人,甚至命人建造教堂。在这个围绕着梦的传统语境中,最重要的是,梦所提供的行为指示应被贯彻执行。于是对于那些因梦而被赋予重要意义的事件而言,梦就构成重要的倡议和前提,尤其在一些重要的建筑事件方面。这就是所谓的启示梦境,它们将现在和未来连接在一起,使俗世之事与上天的意志关联起来。除此之外,从中也显示出欧洲语境下宇宙的和谐,神的上天和凡世的大地之间的和谐。这一点同样也构成范礼安之梦的一个部分,澳门教堂就是依照他所做的梦进行建造的。

但是刚开始他们还是没有得到中方的许可。本文认为,1601年9月,荷兰的船只对澳门造成的第一次威胁,倒是让耶稣会教士从中受益了,因为荷兰人也威胁到中国在葡萄牙和日本两国间贸易的利益。由此可见,中国当地政府一定是迫于压力,才容忍了耶稣教会建设如此大规模的、具有代表性意义的基督教建筑的计划。

此外还存在一个事实情况:耶稣会教士们对于那些我们并不熟悉的统治结构和社会结构,拥有着极高程度的认知。这使得耶稣会教士们与一般人有所区别。习耶稣会教士之所以具有这种高度认知,是他们的传教使命所决定的:只有对当地的社会情况有基本而全面的了解,他们才能与自己想要传教的社会阶层长期地保持交往——尤其是在当地精英的意志可以决定传教士们是否能顺利传教的地方。在传教士们和一个国家的文化边界与政治边界设定的对峙中,耶稣会的传教使命有了不同寻常的特点。当然,这样的国家至少在政治权力上是能与欧洲人相提并论的。可以概括为分析术语“文化适应”的这些实践行为,植根于范礼安所提出的关于尊重中国的指示,尤其是被援引的那些范礼安论述可以解读为他作为视察员试图帶来积极的改变,虽然中国和欧洲之间存在很多相似之处,但是踏入中国这个皇权帝国的土地,也还是如同进入一个全新的世界一样;而且这个远东国家与他的邻国们相比也存在根本的差别。鉴于中国统治者的力量特别强大,且他的帝国处于欧洲殖民结构的边缘,所以在这种背景下以暴力方式强行进入中国是不可行的。

依照范礼安的没想,新教堂的奠基仪式在圣诞节举行。1602年的圣诞夜,澳门到处张灯结彩:街道各处都挂着灯笼,无数鲜花、一次性装饰用的纸花、彩带等装饰物将澳门装扮得五彩斑斓。这些充满节日气氛的街道其实是为宗教游行仪式服务的:身着盛装的耶稣会神父、乐队和舞者跟随在5个舍利和圣人画像后面,一起走到教堂的施工地点。在那里,奠基石已经准备好,神父们在工地分别用拉丁文和中文诵读赞美诗127,1(武加大译本赞美诗126):

如果不是耶和华建造房屋,参加施工建造的人就徒然劳苦;如果不是耶和华护佑城池,城市的看守者就徒然警醒。

Except Jehovah build the house. They labor in vainthat builit;Except Jehovah keep the city The watchmanwaketh but in vain.

举行奠基仪式的目的在于让建筑工程得到上帝的庇佑。但不同寻常的是,新教堂的奠基石并不是作为建筑的第一块石头被放入地基内,而是被用作了房角石。人们用已被烧毁的旧教堂的一些残存之物和罗马钱币,来装饰和修砌这块石头。根据使徒保罗(ApostelPaulus)的观点,这块房角石是基督耶稣的象征。如《彼得前书》(1.Petrus 2,4-6)中所述:

你们来到那活石面前,他虽然被人弃绝,却是上帝所拣选和珍惜的。

之所以如此安置房角石,以及选择在圣诞节那天让旧教堂转变为新教堂,其中一种解释是:重要的教堂建设计划,比如彼得大教堂的建造,是根据一幅择期星象图将奠基时间定在了复活节前的最后一个礼拜六,即1506年4月18日。

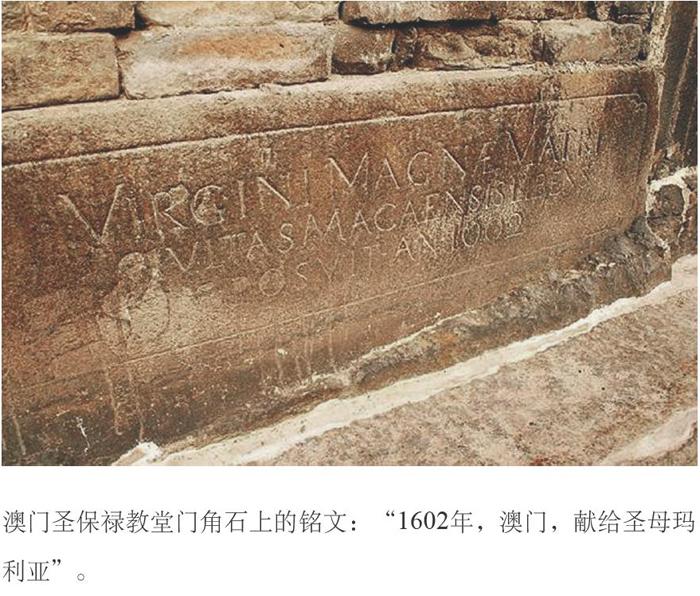

一座具有代表性的,能匹配新主教教区地位的耶稣会教堂,必须有能力将耶稣牛平中的一个高等级事件和这座即将在中国开建的新教堂,密切地、醒日地联系在一起:而圣诞节时耶和华出生以及上帝化为人形,恰恰就是这样一个符合条件的高等级事件。同时,这座教堂必须承担被烧毁的“圣母”教堂(“Madrede Deus”)的作用。所以基石上刻的文字是:1602年,澳门,献给圣母玛利亚(Ano de 1602,Macau dedicaa Santissima Virgem Maria)。这也是世界上极少数的可以让人看见的建筑基石之一,今天我们依然可以透过有机玻璃看到这块基石表面上刻印的题词。

参与奠基仪式的不仅有耶稣会教士和澳门的葡萄牙基督徒,也有即将皈依的日本基督徒和两百名左右不是基督徒的中国建筑工匠,比如石匠、木工、普通搬运工人。恰恰对于这些人而言,奠基仪式是陌生的,但是把祈福用的贵重物品砌入建筑中这一基本事实,对他们而言却并不陌生。在明朝时,通常会将装有文书和玉器的小盒子砌入(通常是道教的)寺观墙壁中。这次砌入地基的——或许是参照了耶稣会的奠基仪式——只是装有纯手工雕刻的白色石头和绿色石头(这里肯定指的是玉石)的四个小盒子。之前耶稣会保证道:砌入地基的不是神像(Idole,即非基督教的神的塑像)。但至今都无法确认,盒子里面装的到底是什么样的雕像。

对于中国建筑工匠来说,没有得到中国官方的许可就擅自施工,这不但是被禁止的行为,而且还会给施工工程本身带来厄运。所以就能理解,为什么建筑工匠们在奠基进行之前,曾多次要求应取得两广总督的许可。耶稣会确实也得到了许可,并且总督府还派遣代表出席奠基仪式以表祝贺。总督府的这些代表本身就是施工合法性的重要见证人。

这次教堂重建的资金来自传道救济金,还有澳门的葡萄牙社区和耶稣会的贸易收入,因为在这里的欧洲人没有土地资产,也无法用以前寺庙的收入来维持教堂和神职人员的牛活。

尽管澳门圣宝禄教堂的奠基仪式并没有呈现出欧洲基督教礼仪和中国建房礼仪互相交融的历史,但奠基仪式的进行过程还是展现出种族文化的多元性所带来的建构性影响。这点与建造教堂的当地中国人的安全需求有关。澳门的这次开工庆典是一次务实的,满足了双方不同利益需求的协同过程。在此次奠基仪式中,范礼安推崇的文化适应方法,或许也是耶稣会向非基督徒中国人做出妥协的一个原因。通过获得政府的官方许可,共同参与奠基仪式,以及将绿色石头和白色石头砌入地基中,无论是法律上还是形式上,中国人都被融入到仪式中。这就阻止了各种可能发牛的危机出现,比如文化恐惧或因危机而引发的施工中断。但引导民众行为的最重要因素,大抵还是耶稣会非常依赖于当地中国政府,以及建筑施工已取得官方许可进而合法化这一事实。另外这里也表明了一点,即中国文化中的建房开工仪式也是一种管辖权行为的展示,在这点上中国文化和欧洲文化是相似的,虽然中国开工仪式中的管辖权行为,并不是通过相应的象征元素来实现永垂不朽的,比如房屋地基中的奠基石。欧洲的教会管辖权力、城市管辖权力和中国的总督府管辖权力,通过出席奠基仪式表明他们认可该建筑施工的态度,并进而构成一个认可共同体。

和耶稣会在日本建的教堂、学校、医院和学院有所不同,凶为没有土地所有权,加上明显更依赖于当地中国政府,耶稣会在澳门必须要做出妥协,以及在文化上向中国靠近。和在日本相反,诸如制造合理困苦或在建造上以及在文化上改造转变建筑物之类的传道战略和原则,在中国是行不通的。

这次跨文化施工的结果是有目共睹的:中国人和日本人建造的高大的台阶,使教堂成为整个城市的亮点,尤其当人们从海面向城市眺望时。这座教堂应是当时整个中国最高的建筑,两广总督因为这个事情担忧了很多年,他们担心的是朝廷会因此问罪。凶为建造这么高的教堂,毫无疑问违反了中国的相关建造规定:在儒家传统中,地基的高度代表的是建筑物的等级或者社会地位。《礼记》是中国儒家典籍中的“五经”之一,产生于战国时代(约公元前475-公元前221)。《礼记礼器》篇是这样定义建筑物的台基高度的:“天子之堂九尺,诸侯七尺,大大五尺,士三尺。”圣宝禄教堂的台基高度显然已经超过中国皇宫的台基高度,再加上它本身的天然地形优势和它立于其上的台阶,这座教堂的地基就大约相当于七层须弥座台基(Sumeru-Fundament)的高度。关于当时的明朝政府内部究竟如何看待圣宝禄教堂的台基高度,尚有待研究。

除了大门之外,整个圣宝禄教堂都由木头和夯土建成,就像中国的宝塔一样。教堂的建筑师是耶稣会教士卡尔洛·斯皮诺拉(Carlo Spinola,1564-1622),他大量借鑒了罗马耶稣会教堂(Chiesa delGesu,1584年启用)和罗马第二耶稣会教堂的建筑设计。第二耶稣会教堂是在耶稣教会创始人依纳爵·罗耀拉(Ignatius von Loyola)封圣的过程中诞生的。在第二耶稣会教堂的奠基仪式上,锻造出了一个纪念章。总之,无论从什么角度看,澳门圣宝禄教堂都是一座独一无二的建筑。

总结和展望

从列举的两个例子可以看出,奠基仪式植根于欧洲基督教传统,有明确的神学信息背景,并且通过传教形式于16世纪来到亚洲。

然而,不管是在日本,还是在中国,都没有可以和欧洲的神学奠基礼仪相比拟的,具有儒家、道教或者佛教意义的建房开工礼仪。由于欧洲人基督教化的努力在这两个国家都没有成功,而且在之后的几百年中日本人和中国人成功地抵制了欧洲人的殖民化诉求,所以直到19世纪时,奠基仪式作为庆典在这两个国家还是陌牛的。因此也几乎没有出现跨文化交融现象,没有出现融合不同文化传统的文化混合仪式。澳门圣宝禄教堂的奠基仪式是个例外,这完全是由当时的特殊形势所决定的。

到了19世纪,随着英国或德国企业在中国开办分公司或建立新企业,奠基仪式再次来到中国。在奠基仪式上,人们严格遵照欧洲基督教义(因具体教派不同而有所差异)的规范埋下第一块石头,石头里面装有和建房动机有关的各色物件。在神父或牧师的祷告声中,建筑者们一起将这第一块石头放入地基,同时由当地政府官员代表将它封存好,这一举动也标志着施工的正式开始。

另一个例子,是英国占领香港后,广州一九龙铁路公司的奠基仪式。待建的是一条从香港开往广州的、能够满足客运和货运需求的高效率铁路线。奠基仪式在1909年举行,奠基执行人是英国执政官梅含理爵士(Sir Henry May),当时在场的还有广州地方政府官员和中国的工程师们。奠基仪式的程序完全按照英方传统进行,并以共同的晚宴宣告奠基仪式的结束。

如今在中国,奠基典礼经常出现在媒体报道中。和外国企业分支机构共同举行的奠基仪式也不少,比如与德国铁路公司合作在中国建的一座超现代化物流中心的奠基仪式。除此之外也有很多纯中国企业、学校、医院举办西式的奠基仪式。本文认为,这些西方奠基仪式或许是通过殖民时期香港的英式规范进入中国内陆地区的。这样的庆祝仪式传递的信息是上级单位的倡议或许可。而且,通过一起放置第一块基石的庆祝仪式,委托人、捐助人、建筑人和建筑的未来使用者被颦造成一个共同体。

这里我们能看到一个语义转移现象(概念转移,因为之前中文里并没有奠基这个词),以及在庆祝仪式传递意义上(而非宗教仪式传递的意义上,因为如今奠基仪式已经世俗化)的文化转移。紧随文化转移而来的,是要适应和融入中国本土的社会词汇和政治用语,以及融入中国本土的政治现状和社会习俗。在这里似乎一方面涉及的是自我文化的信息传递,另一方面是经由国际媒体传播的一个现代化的、全世界都能理解的庆祝建筑开工的行为,其中已经没有任何与其欧洲基督教本源相关的反思,当然也没有进行反思的必要。起源于欧洲的奠基仪式在如今的中国广为人知,并且业已在此扎下了根基,其原因是非常基本的、大家都知道的常识:即通过媒体传播所致。此处所说的“传播—可以理解为交际过程,各传播载体(电视、报纸、互联网媒体)试图弥补这种知识差异。在传播过程中至关重要的,是要将传播的内容变成所有读者和观众都能理解的形式。虽然第一块基石并没有中国传统,但是祈佑建筑物受到庇护的建筑开工仪式,则是有中国传统的。所以,以一场庆祝仪式作为建筑工程的开端,在中国和欧洲是具有一定相似性的。相似性是一个社会学元素:所以“相似性”更多不是作为一个客体的专门属性出现的,而相反更多是在相关性归因中被建构为“或多或少具有主观性的,思想上的认知方案,它使得感知成为可能,使感知得以结构化,并为之确定方向”。

无论在过去还是现在,奠基石都是一座建筑物埋在地下的见证。即使建筑物已不复存在,奠基石仍可通过它身上刻着的文字向后人讲述该建筑的建造过程和建造目的。因而它们作为考古发掘物,本身就是实物史料的重要组成部分。这或许就是奠基仪式在文化转移方面的功绩所在:在奠基石入土的那一刻起就牛成了一个时间胶囊,似乎这样的话,有关建造过程及建造者的记忆就能够得以永久留存了——所有庆祝建筑开工的行为仪式都是如此,无论是在拥有古老奠基传统的欧洲,还是在将奠基作为庆祝工程开建的新庆典形式的中国。

本文系教育部人文社科研究青年基金项目“当代德国影视中的华人影像和中国叙事研究”(项目批准号:19YJCZH271)阶段性成果。

责任编辑:杨梦娇