现代性的在地传承

——3个亚洲现代主义大师自宅的启示

吴杨杰,朱晓明/WU Yangjie, ZHU Xiaoming

1 引言

1.1 研究缘起

2014 年起至2018 年,笔者基于既往研究的基础资料,系统地梳理出20 多个全球的现代主义大师自宅,自此开始逐步关注亚洲范围内地域化的实存个案。这些自宅案例在从萌发期间就已经被注入了现代主义的精神特质。这种精神内涵恰好与他们个人的成长和求学经历相关联,是个人摆脱传统的束缚,对住宅空间的一次大胆革新与尝试。自宅中的建筑师个人属性极为强烈,加之地区差异性极大,可供挑选的地域化的住宅案例较多。其中有的作品已被过度解读,有的因档案缺失研究较为简单,还有的案例因处在视野范围之外而被评论界所忽视。因此我们需要对所处时期,所在区域以及现实状态进行更多的限定或筛选。本次研究所挑选的作品须符合以下3 个条件:

(1)作品建造在现代主义时期。现代主义传播伴随着东亚城市战后复苏。当建筑师思考着国家文脉、地区环境以及气候特征再进行演绎时,当充满雕塑感的几何形体落在了气候多变的亚洲地区,是否会发生新的化学反应?

(2)作品的相关档案信息需详尽,历史图纸与现场调查相结合。自宅单体尺度较小,细部设计变得至关重要。在家庭的日常生活行为之下,再微小的节点在长时间的观察之下也会被放大。这些节点通常也会与结构形式、材料选择以及空间塑造息息相关。

(3)作品现今成为保护建筑并予以对外开放。对完整的作品进行登录保护是肯定其价值的最佳方式,而开放则是住宅作为遗产的最佳保护策略。自宅作为国家、民族以及建筑师个人可识别性的组成部分,具有鲜明的保护意义。

1.2 研究对象

从现有资料梳理可以看到,除了日常关注的东亚与南亚以外,研究视野很少触及到西亚和东南亚等地区。亚欧大陆的多元气候环境和文化属性,导致这些作品无法通过相同的手法进行别处移植,不同地区会有不同的建筑风格,因此建筑的个体价值应当予以重点关注。

此次研究基于以上原则从各国保护建筑档案中挑选出3 个大师自宅,即日本品川大崎的前川国男(Maekawa Kunio)自宅;柬埔寨金边的莫利万(Vann Molyvann)自宅;印度尼西亚首都雅加达的希拉班(F.Silaban)自宅。3 位建筑师设计的案例都位于亚洲东部,地理环境与气候条件差异明显。在这3 个建筑的设计和建造过程中,不同成长经历的建筑师探索现代主义与地域文化的结合,结果都产生了相近却又不同的特征的伟大作品。笔者通过对碎片化的资料的收集与整理,深度分析与解读历史图纸和档案,试图从平面设计、生活模式和材料建造层面找寻作品中现代性在地传承的踪迹(表1)。

表1 建筑师时间表图解

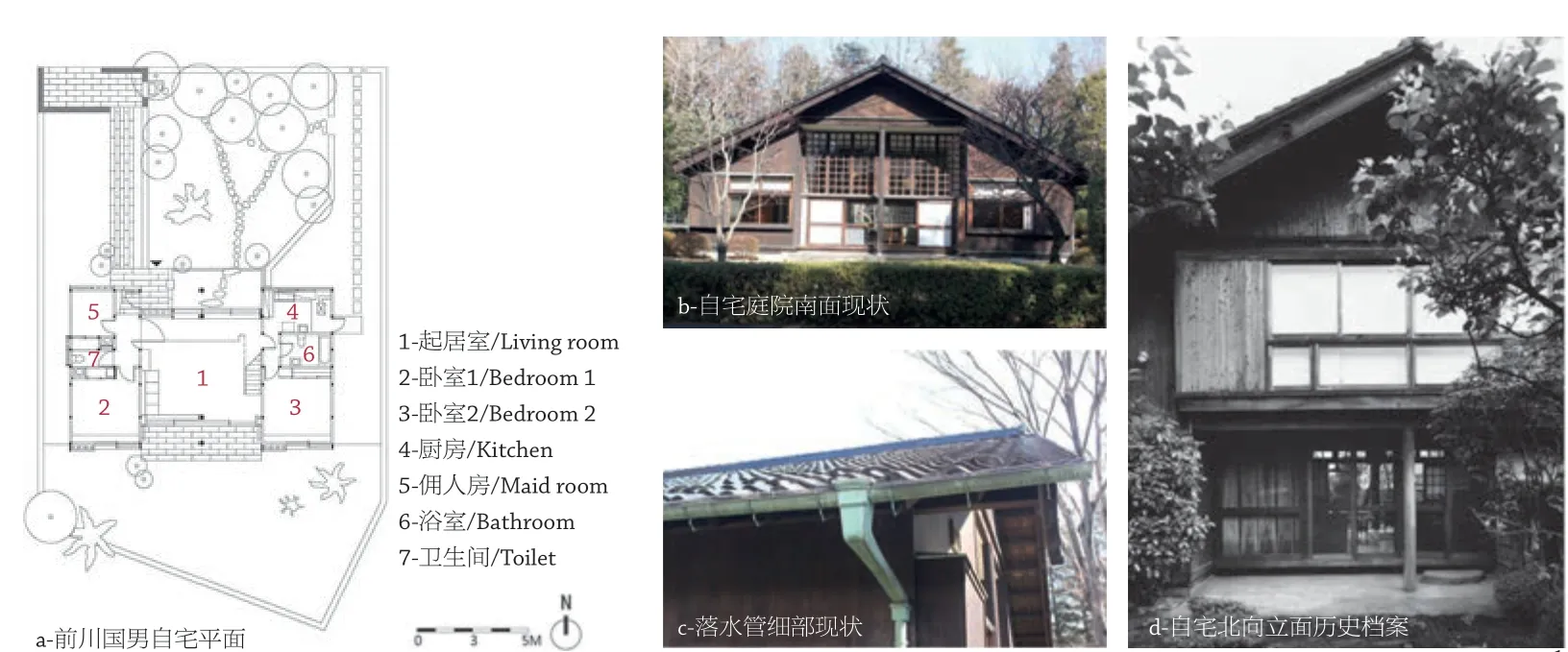

1 前川国男自宅平面与现状(图片来源:a-c吴杨杰,d前川国男基金会)

2 前川国男自宅

2.1 设计背景

1941 年,前川国男从柯布西耶事务所学成归国,数年后开始独立执业,自宅设计也同时启动,并于次年竣工[1]。1937 年二战爆发,日本公布《钢铁工作物铸造许可规则》,开始严禁民用工程使用钢铁。受困于基本建造条件,自宅摆脱钢筋混凝土的材料束缚,采用木桁架作为主体支撑结构。屋顶面层挂上防水砖瓦与排水沟,占地面积被控制在94m2左右(30 坪)。自宅完成的第三年,银座的事务所在空袭中烧毁,此处也就成为了临时的办公所在地。

2.2 平面设计与生活模式

自宅坐落于由2m 高的砖墙围合的院落之中,院门入口通过墙体的横竖错动巧妙遮挡了外部视线,参观者可以通过硬质的铺砖逐步迈入自宅入口(图1)。与传统双坡屋面的民居处理不同的地方在于,前川将自宅的正面与山墙面进行了扭转,将山墙面作为南北两侧的主立面,造型仿佛似日本传统建筑伊势神宫的入口部分,南侧山墙屋面下的圆形中柱对中轴的强调显得更为明显(图2)。

2 伊势神宫立面(图片来源:服部胜吉. 日本建筑史)

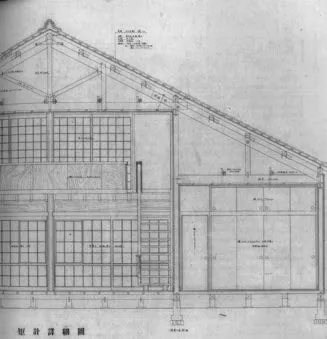

3 前川国男自宅原始剖面图纸(图片来源:前川国男基金会档案)

前川的想法是用传统日本民宅的处理方式来设计,通过现代主义的设计方法实现他所想的空间模式[2]。自宅东西长13.65m,平面由标准化的模数来进行控制。出入口位于平面北侧偏左的位置,从室外进入到起居室需要经过挂衣、推门、抬脚与转身一系列的动作和3 个90°的转折才算结束。所有功能房间以平面5.48m×6.4m、层高约为4.86m(16ft)的起居室为中心,左右两翼形成对称式的布局,西面为管家用房与书房,东面为厨房与卧室,卫生间则是穿插在主要用房之中[3]。从原始图纸上可以看出,前川在剖面空间上为了采用跃层式的设计,将茶室顶部的桁架梁进行了修改(图3)。坡屋面上空多余的高度再次利用,形成集聚亲和力的小茶室。剖面上跃层的空间手法也是勒·柯布西耶在住宅项目中持续研究和实践的(图4)。自宅转化为工作室模式时,通高的起居室成为最佳办公场地,而这种空间模式也与现今的SOHO 公寓如出一辙。

2.3 材料与构造

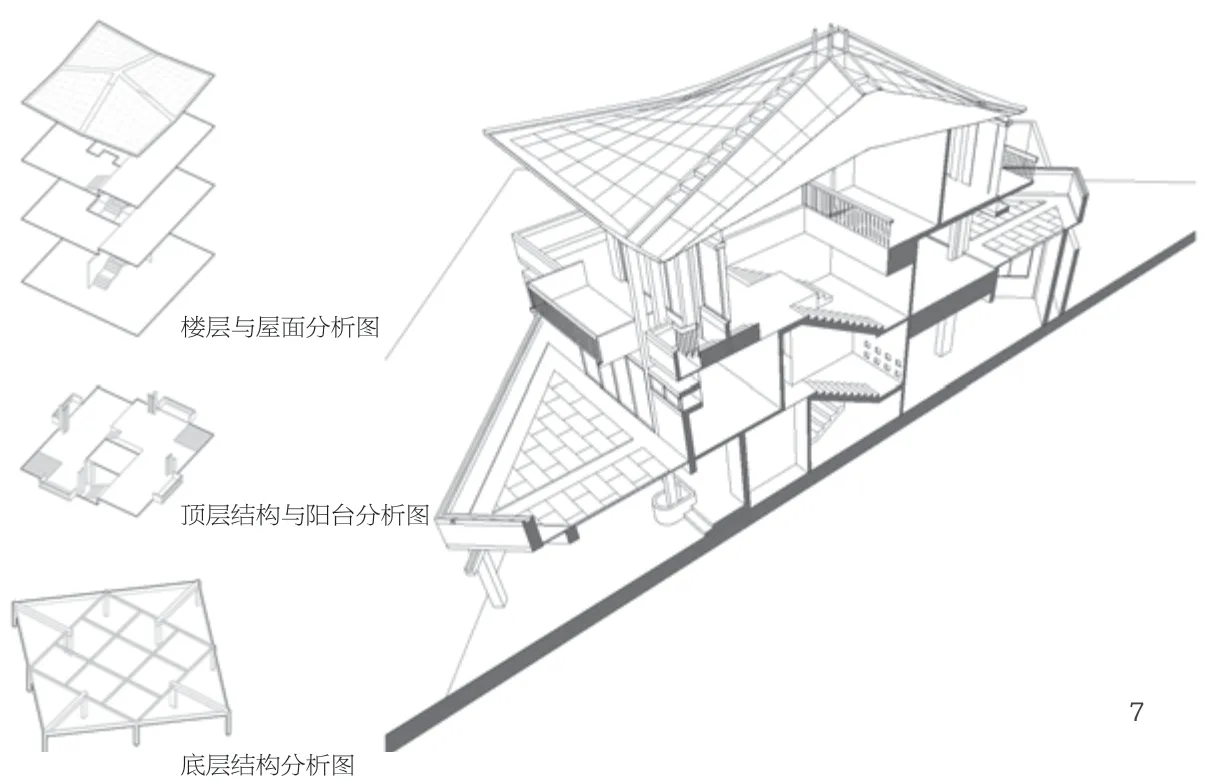

4 前川国男自宅轴测与剖透视(图片来源:吴杨杰)

因为钢筋混凝土被严格管制,自宅的建造材料来源于木材,包括屋架、构造柱、地基以及门窗。建筑地基部分采用阵列式的木质条形基础,形成的架空层来抵挡土壤的潮气。虽然当时材料有限,但是防水部分还是使用了瓦、灰泥、楔形板等日本传统建筑材料,在一定程度上,瓦屋面与传统的日式木质外窗能够应对自然环境的诸多影响。前川在力争追求宅“形”的价值背后,将现代设计语汇与传统元素相融合,依靠材料的固有属性满足了自宅空间要求。1940 年前后,那些在日本力争发展现代建筑风格的建筑师,一旦运用了传统建筑的形态与风格,就会被批判为偏离了现代主义,这也许就是前川没有把这个作品公开发表在当时期刊上的原因[4]。

3 柬埔寨莫利万自宅

3.1 设计背景

1953 年11 月国家独立后,柬埔寨开始进入了一段短暂而又难得的和平发展时期,此时诞生出了新高棉建筑(New Khmer Architecture)。在这些拔地而起的国家重点项目工程背后的指挥者就是凡·莫利万。他出身贫苦,二战之后20 岁时受国家奖学金资助赴法留学,并于国立巴黎高等美术学院取得了建筑学学士[5]。深处现代主义中心的他,坦言虽然没有见到过勒·柯布西耶本人,但是对模度理论和现代建筑十分倾心。

1956 年学成归国,即被柬埔寨国父西哈努克亲王任命为国家首席建筑师,之后又任皇家艺术大学院长。1966 年,因为工作的原因,他从金边远郊购得100m2的土地,开始着手自宅建设。据莫利万介绍,虽然水泥得到了管控,但是因为受益于中国的援助,因此自宅的基础材料问题得到了解决[6]。此后,莫利万的工作室从别处车库搬到了新落成的自宅底层中。

3.2 平面设计与空间模式

自宅位于现今柬埔寨的中心区,东侧临靠毛泽东大街,与自己设计的纪念碑和体育中心都相距不远。自宅整体立面个性十分强烈,是由于突出的红白色的砖墙外立面以及标志性的双层双曲抛物线屋面(图5)。基地被旋转的正方形体块切割成了3部分,南侧建筑主体临街,北侧为服务的内院,底层为了停车开辟的一条灰空间的地面成为了它们之间的联系通道。从现场实地测绘得出的数据上来看,底层正方形边长为18.3m,面积334.89m2。2 ~4 层的正方形边长为12.53m (167m2),它们二者相互旋转总体上形成45°的夹角。

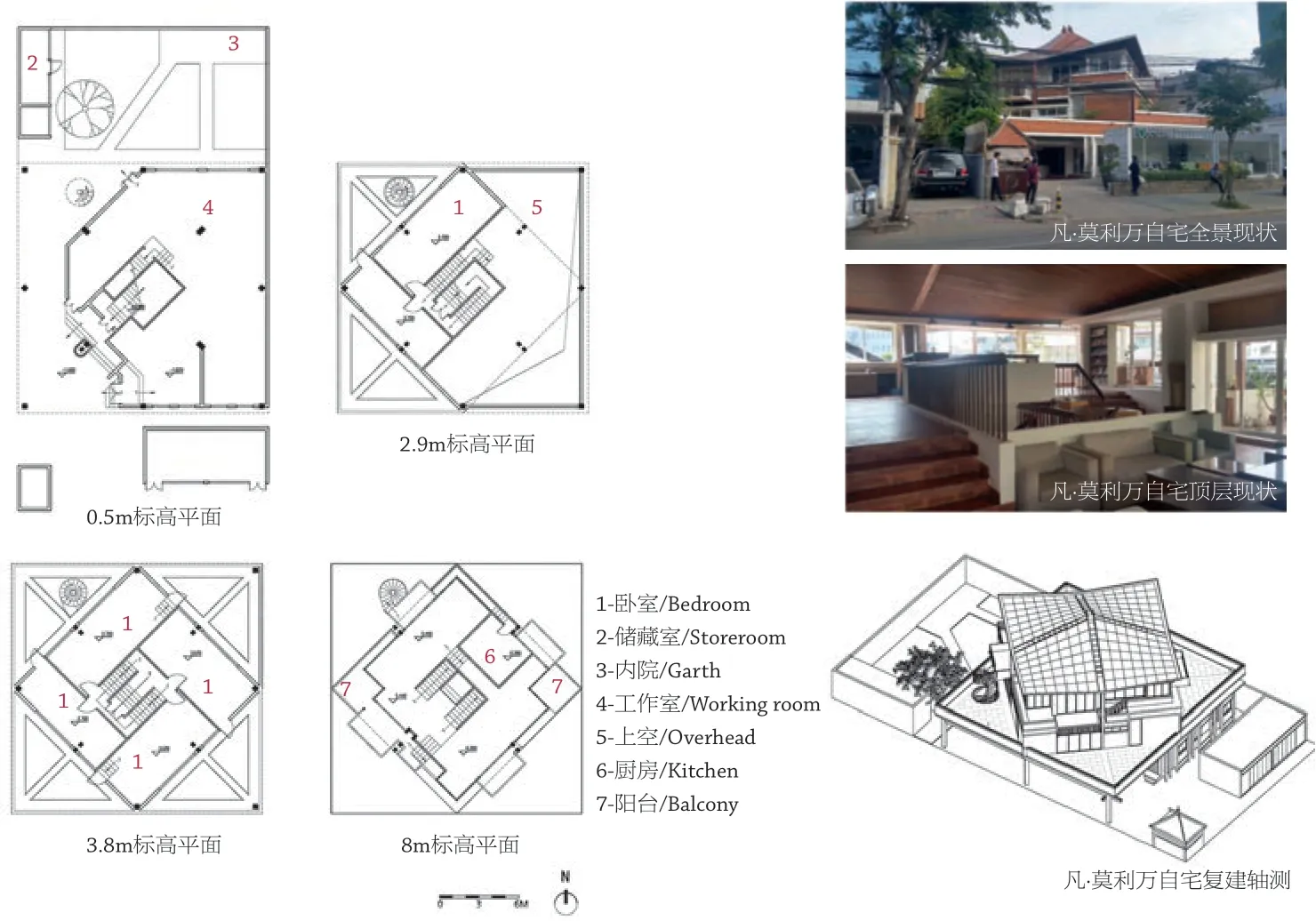

5 凡·莫利万自宅平面与实景(图片来源:朱晓明)

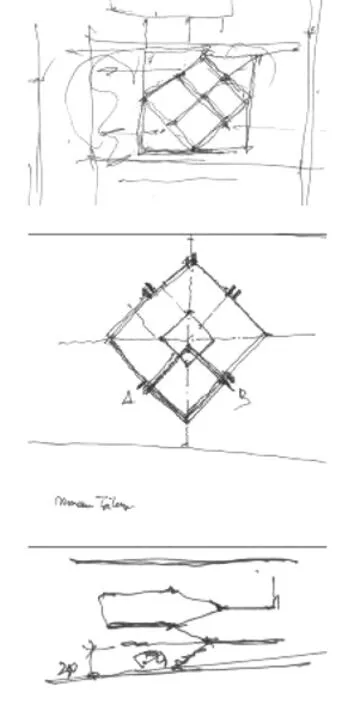

6 凡·莫利万自宅草图(图片来源:凡·莫利万私人档案)

自宅总体层高9.89m,层数却做到了4 层,从建筑师的草图中可以窥见,这其中的核心就在于运用了旋转加错层的平面设计方法(图6)。旋转不但保证每间室内的采光和私密性,还使得旋转后的平面解放出了等腰垂直三角形的室外露台,错层每层相差750mm 的高度,最大化地利用空间,顶层最高处层高可达3.6m(图7)。中间宽度4.12m的剪刀楼梯是自宅的核心交通空间,联系着上下的错层平面。自宅底层为建筑师工作室兼住宅,二三层中心旋转布置了4 间标准的卧室,较长的面宽保证了每一间卧室都能有尺寸去布置独立的浴室、卫生间以及私人露台的出入口,两人一组解决了6 个小孩的居住需求。日常的起居室与餐厨区布置在建筑物的顶层,莫利万把厨房出入口巧妙地放置在室外廊道上,虽然增加了进出的流线长度,但是却达到了空间上和视线上“洁污分区”。顶层开放空间因为四周设置玻璃幕墙而显得格外通透,室外廊道和悬挑的阳台环绕四周,层次极为丰富。侧翼布置了一个圆形的旋转楼梯,上下贯通,小孩子即可从顶层绕过复杂的剪刀楼梯直达内院玩耍。在公共空间与私密空间的区分上,莫利万给出了最合乎常规的解答——在竖向维度上来组织功能。底部沿街的工作室与私密内庭院相联系,中间部分卧室与露台自成系统,顶部则为开放的家庭活动空间。莫利万始终强调自宅的尺度是基于勒·柯布西耶的模度理论,包括底层正方形边长18.3m、窗台高度8.63cm、起居室窗户高度2.26m,直径83cm 的旋转楼梯。

3.3 材料与构造

从采访中得知自宅的水泥来自于卓雷·丁(Chakrey Ting)水泥厂,水泥厂来自于中国1960年代的援助项目。基本建造材料不会受太大拘束,建筑师得以有更加大胆的想法去实现自己的设计理念。建筑外立面为红色砖墙局部镶嵌白色抹灰的细边。令人注目的双曲抛物面屋顶整体用混凝土现浇,顶面采用面砖贴面,防水树脂做防水层,室内的内表面饰以木条。屋顶的4 个塔尖是柬埔寨的寺庙塔刹形,一根长针直刺天空。双层屋面室内层高较高,四周环绕通风口,巨大的挑檐起到了非常好的遮阳效果,避免了玻璃幕墙在夏季的温室效应。

细部的构造也采用了现代主义的设计语言。东南亚的雨季雨量充沛,合理的排水系统尤为关键。自宅中除了屋面采用有组织排水外,在悬挑出来的阳台上设计了排水凹口,在三角形露台上设计了露台的排水暗沟,甚至是在露台的砖墙栏板的顶部也设置了排水的排水沟,大大小小的排水构造类型多达5 个,既能有组织地解决东南亚雨季排水的问题,又符合理性美学的要求(图8)。

4 印尼希拉班自宅

4.1 设计背景

1960-1965 年的这段时间,受顶层民族特色建筑及国家宏伟工程计划的影响,印度尼西亚以日本战争赔款为经费,现代主义的国际式样和社会主义的中性风格占据了上风[7]。希拉班作为印度尼西亚国家规划顾问中的一名成员,也是印尼建筑师协会(IAI)的联合创始人之一,实践期间赢得了印尼人民和政府的认可,被认为是该国杰出的建筑师。

出生于牧师家庭的希拉班,因为家庭经济原因,只在技术院校完成了建筑的基础教学,17 岁就开始进入荷兰人安东尼斯的事务所工作。努力终获回报,38 岁的希拉班成为了印尼公共工程部的部长[8]。平凡的个人经历却掩盖不了他设计的天赋与才华。他屡次获得竞赛大奖,在雅加达国家纪念碑设计比赛(1954)中获得二等奖,印尼银行总部大楼(1954)获得一等奖,同时在伊斯蒂克拉尔清真寺设计竞赛(1955)也斩得头名,他的建筑设计概念使他成为苏加诺最喜欢的建筑师[9](图9)。

名声大噪的希拉班被通知即将迎来苏加诺的到访,还是住在农舍的他将总统到访时间推迟一年,1958 年自宅建造完工,贵客即将到来。

4.2 平面设计与空间模式

自宅选择的基地外轮廓呈不规则多边形形态,但是整体自宅的走向与周边道路相平行,坐北朝南。内部基地分为3 个层次,最南侧为公众活动区域,布置车行出入口以及开放式的绿地,最北侧为幼儿和家人活动时的院子,主体建筑成为了隔开二者之间的屏障。

自宅为局部两层设计,上下通过两部钢制直跑楼梯作为垂直交通联系。自宅底层占地面积较大,这是因为住宅的使用功能几乎全部集中在底层区域。坡屋面下部多余的层高被再次利用,主要为儿童活动平台,建筑师将工作室上空引入二层,缓解了内部压抑的空间氛围。自宅主入口布置在东侧,连接公共的门厅、会客室以及独立的餐厨区域。西侧为服务性的出入口,将车位出入口、杂物间以及佣人房相连。主次入口通过宽敞的内廊联系,南北两侧整齐排列了7 间房间,单跨轴线的开间距离约为3.6m。希拉班子女众多,标准的4 间儿童卧室全部布置在北侧,与北向的内部庭院相联系,南侧为主人卧室与工作室。或许是考虑到他本人特殊的工作习惯,工作室作为向客户展示方案设计和深夜伏案创作的最佳场所,占据着自宅最大的房间面积(图10)。位置处于主卧室与会客的起居室之间,向两侧开门,形成贯穿南侧的公共活动流线,不与北侧家人活动流线发生交叉。

7 凡·莫利万自宅空间结构分析图

8 落水口种类图(7.8图片来源: 朱晓明)

9 希拉班实践作品与苏加诺工地合影照(图片来源:希拉班私人档案)

10 希拉班自宅平面(图片来源:吴杨杰)

自宅有着强烈的水平延伸感,屋面坡度平缓。支撑结构是屋顶最重要的元素,传统的瓦屋面下隐藏着清晰的结构体系。竖向的细柱支撑着工字型钢椽条,与钢梁相搭接的是横向的檩条,不同的部件被涂以不同的颜色进行区分,精简清晰。窗户之间采用厚重的垂直贴砖隔墙与混凝土柱来进行分隔,所有的房间紧凑地排列在出檐深远的屋面之下。伸出的悬挑在屋顶下形成了阴影空间,这是由于热带气候所决定的。前后出挑瓦屋面由伸出的钢梁上下承接,一方面遮挡直射的阳光,另一方面通过檐沟快速排水,阴凉的空气配合局部掏空的房间形成舒适的自然通风(图11)。

4.3 材料与构造

自宅的建造取材简单,大多来自于当地,包括局部使用的混凝土、支撑屋面的工字型钢梁和木质框架的玻璃房门与外窗。屋面外部挂瓦,内部用细长横木条装饰,整体通过椽条与檩条与细长钢柱进行交接。混凝土墙体在水平方向上依次排列,外部墙体运用了当地的石材贴面,内部则全部抹灰为白色。不同的钢制材料被涂抹上不同的颜色,支撑屋面的楼梯的金属横梁被漆成黄色,金属栏杆则为蓝色。细长的钢柱为黄色,而工字钢梁又变成蓝色。在地面的处理上主要采用了水磨石地砖以及陶瓷地砖,一方面这些材料有着足够的耐久性,另外一方面,材料的物理特性能够使其在热带气候条件下持续保持阴凉。

11 希拉班自宅空间结构分析图(图片来源:吴杨杰)

某种程度上,建筑师利用的自然穿堂风主要得益于局部钢结构和混凝土承重墙的选用。门厅区域的玻璃入口将视线贯穿于前后两个院子。卧室之间的实体墙面分隔均质化的空间,钢框架柱解放了房间的顶面,风因此才能通过外开的玻璃窗穿过南北两侧的卧室。

2006 年,一次调查的机会,自宅中保存完好的图纸被偶然发现,从而促使了相关人员的研究工作。实际上,早在1963 年1 月的日本《新建筑》杂志,就已经发表了有关这座房子的相关评论文章,但直到2017 年,希拉班才真正站在国际视野之下[10](图12)。

6 启示与反思

从现代主义诞生的那一刻起,亚洲建筑师就与世界紧密相连。3 位建筑师都是本国建筑历史教科书中必不可少的人物,他们肩负着大大小小的国家级建筑项目,经历了国家贫瘠至复兴的历史进程。幼时因成长的独特经历,或受殖民文化的入侵,奔赴远洋,直接或间接受到了欧洲现代主义向东亚传播的影响,最终形成了基于在地文化属性的建筑风格。

3 座自宅将现代主义的设计手法与亚洲气候特征相结合。诸如模数控制、自由立面以及形式忠于功能的准则,运用当地传统建筑元素和材料挣脱出欧洲国际式风格的束缚。设计上因地制宜、因时制宜、因材制宜,多种坡屋面的处理方式与亚洲温热多雨的气候特点相适应。他们的实践经验是我们当下建筑创作实践最好的参照(图13)。

12 《新建筑》1963年1月刊 封面以及自宅介绍内页(图片来源:希拉班私人档案)

13 自宅建筑属性综合图解(图片来源:吴杨杰)

自宅体现了亚洲不同地区新建筑风格的诞生,他们的执业时间同时伴随着第三世界国家的蓬勃发展。许多的亚洲国家,特别是那些在二战后获得独立的国家,非常有必要在建筑和城市规划上表达出新兴独立政权的宣言,重塑国家形象。作为建筑师本国的重要公共建筑的操刀者,以及该国现代建筑教育的启蒙者1),他们的自宅当仁不让成为他们设计实践上的最重要的“名片”。

现今这3 位建筑师的家都成为本国遗产保护与活化样本。1996 年前川宅整体搬迁至小金井市建筑遗址公园进行异地保护,莫利万的家成为了公众的小型展示馆,而希拉班的住所则成为了印尼建筑学者研究当地传统建筑文化基地。亚洲国家众多,这三个建筑师恰巧出现在了此次研究者的视线范围之内,有的因为语言或者历史原因未被完整挖掘,这也许给了我们更多的机会去走近第三世界国家的现代主义建筑师的机会。□

注释

1)作为1950年代日本建筑成熟时期的领袖丹下健三,其上一代的老师为前川国男;莫利万参与了金边皇家艺术学院的筹建工作,奠定了柬埔寨建筑教育的基础;1950年在印尼的万隆工程科技学院设立了建筑系,1959年印度尼西亚建筑学院在万隆正式创立,它们是由耶谷·齐哲瑟(Jacob Thijsse)、莫哈末·苏西洛(Mohammad Soesilo)以及希拉班领导建立。