共居住房全球实践比较与启示

■ 佘小京 SHE Xiaojing 伍 江 WU Jiang

0 引言

过去的10 多年间,共享经济在互联网技术的推动下,快速拓展到日常生活的方方面面,改变了人们的出行、消费、工作和教育等方式。人们通过对资源的共享,实现了更经济的消费和更多元化的服务。共享空间近年来也成为社会热点,通过对空间资源的循环利用达到经济性的目的,同时也促进了社交、改善了人际关系网络。共享办公、短期共享住宿(旅游民宿)都是比较常见的共享空间方式,但中国现阶段在居住方式上还很少涉及“共享”的理念。

“共享”住房并非是一个全新的概念和现象。早在19 世纪,西方就出现了按照乌托邦思想建设与改造社区,建立集体生活制度的实践。现代意义上的共居住房产生于20 世纪70年代,由于它在各国呈现出不同的形式,因而学术界的定义还没有完全统一的结论。学者弗罗姆(Fromm)将“合作社区”“中央居住”和“共享设施的住房”引入了共居住房的概念中[1];弗兰克(Franck)和阿伦岑(Ahrentzen)将共居住房描述为具有独立的居住单元,同时又共用公共空间和设施的住房[2];麦卡曼特(McCamant)和杜雷特(Durrett)研究了丹麦共居住房后,在他们的书中首次使用了“共居”(cohousing)一词,并将居民参与住房开发全过程、邻里空间、大量公共设施、完全的居民管理、无等级化业主组织和独立的收入来源这六点作为共居住房的特征[3,4]。

共居住房在全球的发展经历了3次浪潮。第一次浪潮始于上世纪70年代,共居住房首先在北欧地区出现,主要分布在丹麦、瑞典和荷兰。这一时期是共居住房的探索期,为日后的发展提供了理念和开发、设计、运营的范式。80 年代后,共居住房进入全球化的第二次浪潮,不仅在欧洲各地包括英国、德国、挪威得到快速发展,还传播到北美地区。21 世纪后,共居住房传播到了澳大利亚、新西兰和日本,形成了第三次浪潮[5,6]。经过半个多世纪,“共居”已成为一种全球范围的先锋式居住方式[7]。学术界对于“共居”的研究也越来越广泛,已经超越了居住的概念范畴,更多地融入了社会、生态、经济、和意识形态的内容[8-11]。本文将主要着眼于“共居”住房在不同国家发展历程的横向比较,分别选取丹麦、瑞典、美国和日本等国家,试图从时间和地区上更加全面地反映共居住房全球发展的历程、现状和趋势。

1 共居住房的全球实践

共居住房源自于丹麦一种bofællesskaber(集体居住)的居住方式[7]。在1988 年出版的《共居:一种当代自建房屋的方式》(Cohousing:A Contemporary Approach to Housing Ourselves)一书中,美国建筑师麦卡曼特和杜雷特首次使用“共居”一词来描述丹麦的这种住房,并将1972 年建成的Sættedammen 社区视为现代共居住房的开端。此后的半个世纪,共居住房在全球各地传播发展,结合当地的社会、政治、经济背景,呈现出多样化的模式。

1.1 丹麦模式

20 世纪60 年代,在丹麦出现了一种与传统居住方式不同的社区营造与生活模式的设想,集中体现在两篇文章上。一篇是由建筑师扬·古德曼· 霍 尔(Jan Gudmand-Hoyer)撰写的《乌托邦与过时的独户住宅之间的缺失》(The Missing Link between Utopia and the Dated One-Family House),书中介绍了作者对共居住宅的设想和尝试开发的项目;另一篇是由作家波蒂尔·格拉雷(Bodil Graae)撰写的《孩子应该拥有一百个父母》(Children Should Have One Hundred Parents),提出了类似的观点[7,12]。这两篇文章的发表在丹麦引起了很多关注,直接激励、促成了现代共居住房在丹麦的实践探索。丹麦最早的两个共居社区是1972 年建立的Sættedammen 社区和1973 年建立的Skråplanet 社区。区别于传统社区,这种新兴居住方式的特点在于:居民以公共生活为核心,个人住宅围绕公共用房布置,且居民在住宅的开发、运营和管理上占主导位置。

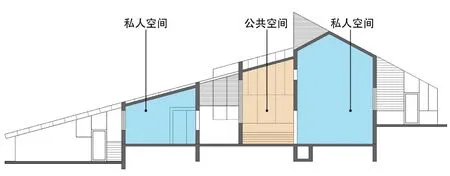

扬·古德曼·霍尔在介绍共居住房时,描述了它的空间形态:私有空间围绕公共空间布置,两者的界限清晰。公共空间的集中表现是公共用房(common house),包含公共厨房、餐厅及其他的功能用房[7],这也成为后来共居住房空间形态的原形。丹麦的共居住宅基本建设在城市的郊区或城乡结合部,以低层独立式或者联排式住宅为主,规模大致在15~30 户。以Jystrup Savvaerk为例,该社区由21 户居民组成,通过一条由玻璃顶覆盖的室内街道将住户联系起来(图1~3)。社区中的公共区域占了总建筑面积的40%,包括室内街道、工作间、厨房、客房和青少年活动室等,同时,在对居民隐私的保护上也考虑得十分周到。平面上的交替排列和空间上的错层布局(图4)都有助于解决公共空间和私有空间共存的矛盾。

从开发和产权模式来看,丹麦共居住房的发展经历了3 个阶段。①第一阶段:20 世纪七八十年代,主要由居民自主开发。由于当时没有可供参考的开发模式,为了合法地建造新型住宅社区,居民们采用的完全是私有制开发方式,住宅的产权为居民个人拥有,公共用房由业主委员会共同拥有。②第二阶段:20 世纪八九十年代,丹麦颁布了一系列法律和金融政策来支持合作产权住房的建设,刺激了共居住房开发及产权的转变。开发模式由居民主导转为非盈利机构——共居合作社主导,产权也从个人拥有转变为合作产权。共居协会拥有住房的产权,居民通过购买股份,成为协会会员,从而获得房屋的使用权。这一时期共居住房的建设量得到了大幅增长。③第三阶段:2004 年后,政府不再对合作产权住宅给予政策优惠,共居住房的建设也因此放缓。新开发的共居住宅重新回归到居民自主开发上,而合作产权制的共居住房基本上成为社会保障性住房,旨在为社会弱势群体提供居所,比如老年人和残疾人[7]。

图1 Savvaerk 社区鸟瞰图

图2 Savvaerk 剖面图

图3 Savvaerk 室内街道

图4 Savvaerk 套内错层

丹麦早期的共居住房为核心家庭提供了生活支持,通过日常家务的分担来减轻生活压力,比如照看孩子,准备餐饮等。这一时期的居民大多都拥有良好的教育和稳定的收入,共居住房成为中产阶级的一种居住选择。80 年代后,金融和法律政策使合作产权住宅的建设成本大大降低,共居住房为更多的社会阶层所接受。第一个合作产权的共居社区Uldalen 建立于1983 年,其中,半数居民处于单身状态,职业以技术工人和学生为主,而且有超过1/4 的居民在入住时处于失业[7]。共居住房的居民在家庭结构、职业、年龄构成上更加多样化。

丹麦共居住房的空间可归纳为“围绕某种形式公共空间的一圈密集而低矮的建筑物”[13]。开发模式以居民主导和共居合作社主导为主,具有自发式、草根式的特点。目前,在丹麦有10%的住宅属于共居住宅,居民人数超过5 000 人,成为丹麦主流的住房方式之一,促进了丹麦住房体系的繁荣和多样[7]。丹麦的共居住房在全球范围内起到了范式的作用。

1.2 瑞典模式

虽然同处于北欧地区,但瑞典共居住房的发展走了一条与丹麦不同的道路。瑞典的共居住房源自于出现在20 世纪30 年代的集合住宅(kollektivhus)[14],居民不仅共用公共空间和设施,也共同出资购买生活服务,包括房间和衣物的清洁、用餐服务等。60 年代末,瑞典社会中的一部分职业女性发起了共担家务的倡议,呼吁每个成员都应该参与家务劳动,并得到了社会的广泛认同,促使了集合住房向共居住房过渡[4]。70 年代末,由于西方社会的经济危机,瑞典出现了大量的空置住房。为了使这些住房得到有效的利用,政府接受了建筑师拉尔斯·阿格伦(Lars Agren)的建议,将其中一栋高层住宅改造成了瑞典第一个共居住房——Stacken 社 区(图5)。在Stacken中,公共用房被布置在公寓楼的第五层,包含公共厨房、餐厅和幼儿园,当时这些空间是专供内部居民使用而非对外服务的。Stacken 开创了在城市中通过旧房屋改造建设共居住房的先例。截至2014 年,瑞典已建成了43 个共居社区,拥有2 000 多户居民,占瑞典住房总量的0.05%[14]。

瑞典的共居住房基本位于城市,规模在50 户左右,以中高层塔式公寓为主,公共用房一般集中设置在入口层,或者每隔3~4 层分散布置,居住单元相比一般的公寓面积偏小,但设备齐全。如果说丹麦的共居住房是在平面上展开空间布局,那么瑞典共居住房则可以看作是一种垂直方向的组合。位于斯德哥尔摩的Färdknäppen 是瑞典第一个代际内共居住房,居民都是40 岁左右且没有孩子的中年人。公寓包括43 套住宅单元,每套面积38~74 m2,所有单元均设有厨房。社区内的公共用房面积为345 m2,约占总建筑面积的15%,其中包含了中央厨房、餐厅、起居室、工作间、健身房、桑拿浴室,还有3 间客房和2 间电脑房[14](图6、7)。

与丹麦草根式的开发模式不同,瑞典的共居住房大部分由政府主导开发,属于社会公共租赁房。在瑞典,可开发的土地大部分属于国家,保证了共居住房由政府主导开发的基础。市议会在很大程度上可以决定土地的使用性质和强度,而共居住房在瑞典各地的议会中都很受支持,因而可以获得土地出让上的优惠[15]。2000 年后,瑞典共居住房逐渐由公共租赁房向分契式产权房转变,住宅的产权归属于居民个人,同时公共用房为社区所有居民共同拥有。产权转变后的社区依然保持了共居的居住方式。

图5 Stacken 瑞典第一个共居社区

图6 Färdknäppen 一层平面图

图7 Färdknäppen 公共厨房

瑞典的共居住房作为一种社会福利性住房,从一开始就具有很高的社会兼容性。值得一提的是,政府在开发的过程中,相当重视居民的参与,在开发之初就向社会招募居民,鼓励他们参与设计建造的全过程以及未来社区管理运维制度的制定[14]。居民通过参与开发和管理,增强了归属感和使命感,同时也加深了相互了解,为未来共同生活建构了良好的基础。这也是瑞典的共居住房区别于其他社会性住房的最大特点。

瑞典的共居住房是一种以公寓式住宅为主,由政府主导开发,带有社会福利性质的住房。虽然在全球范围内采用这种模式的国家并不多见,仅限于北欧地区(包括荷兰),但我们可以从中看到共居住房的另一种可能性。

1.3 美国模式

美国自20 世纪中叶以来,住宅市场一直以房地产开发为主导,在城市郊区大规模建造低密度、独立式住宅。国家监管、技术、财务和道德结构的契合将住房转变为大规模生产行业,旨在满足房地产商的利润需求,而不是考虑居民或社会对复杂空间的需求[16-18],由此带来了一系列社会和生态问题,因而人们开始有意识地呼吁建构新的社区关系和居住方式。80年代末,建筑师麦卡曼特(McCamant)和杜勒特(Durrett)将源自于丹麦的共居住房理念带到了美国。自1986年美国第一个共居住房在旧金山湾区开发建立至今,美国各州的共居项目已增加到100 多个[19]。截至2017 年6 月,根据美国共居房屋协会的统计,全美24 个州已建成共居社区165 个,还有148 个正处于建设中。

美国共居住房大部分建设在城市近郊,以低密度住宅为主,规模在12~36 户之间。这些共居住房减少或放弃了车道、车库以及私人花园,彼此紧凑地布置在一起,为公共用房和室外花园提供更多可建设用地[19]。位于科罗拉多州博尔德的Silver Sage Village 是美国最早的老年共居住房之一,建成于2007 年,由麦卡曼特(McCamant)和杜勒特(Durrett)设计并协助办理施工文件。社区内部没有车行道,16 户居住单元共同围绕中心花园布置。社区有460 m2的公共用房,楼上住户也通过位于二层的大平台,同整个社区联系起来(图8~11)。

为了适应整个国家的住房开发机制,美国的共居住房采用房地产式的开发模式,大部分项目由居民主导;同时,很多非盈利组织提供了完善的开发服务,一些开发商也愿意参与共居住房的建设,不过他们的角色从开发主体转换为咨询公司。美国的共居住房通常采用分契式产权模式,居民拥有自己住房的产权,且社区内所有的居民共同拥有公共用房和土地的产权。分契式产权使居民方便地获得银行的抵押贷款,日后出售或出租房屋也变得更为容易[19]。房地产式的开发模式使共居住房在美国得以发展,但也存在一些弊端:居民常常因为个人经验不足、缺乏专业知识、决策难以达成而延长开发周期,增加了财务成本和风险;同时,复杂的决策过程也限制了社区的规模,很少有共居社区超过50 户居民。

2012年,共居研究网络(Cohousing research Network,CRN)对全美共居住宅居民进行了一次调查,显示当时美国共居住宅中,居民的平均年龄在40~49 岁之间,95% 为白人,且72% 为女性,家庭年收入为10 万~15 万$,其中65.7%的居民拥有硕士学位。2016 年,在另一项国会合作选举研究(CCES)中也包括了对共居住房的调查,全国范围的抽样显示,约有1/4 的人表示出对共居住房有很高或较高的兴趣,且人群的分布同年龄、性别、收入、种族、受教育程度并无直接关系。共居社区在美国还拥有更为广阔的市场。Poley(2007)对北美56 个共居住宅所作的研究显示,共居住宅不仅在社区内部实现了高度和谐,而且在更大范围内打破了“内”与“外”之间的障碍。

美国的共居住房直接传承于丹麦,两者在空间形态和开发模式上都很相似。在新自由主义市场经济的背景下,美国的共居住房更多地表现出商品化的生产过程。虽然现阶段,共居住房在美国并不是主流的居住形式,但其市场需求和发展前景是相当乐观的。

1.4 日本模式

图8 Silver Sage Village 二层大平台

图9 Silver Sage Village 室外花园

图10 Silver Sage Village 一层布置图

图11 Silver Sage Village 鸟瞰意向图

共居住房在21 世纪传入日本,并且结合日本的国情演绎出新的特征。日本的共居住宅更倾向于追求团结感和密切的联系[20]。近20 年来,日本的人口数量大幅度减少,家庭的平均人口从60 年代的4.14 减少到2010 年仅有2.4,日本单人独居的家庭比例超过了30%[21]。同时,日本还有大量的房屋空置,2013 年住宅的空置率达到13.5%[22]。在这样的社会背景下,日本的共居住房得到增长迅速。2000 年东京成立了推广共居住房的非营利性组织——集合住宅公司(Collective Housing Corporation,CHC),其第一个共居住宅项目——康康森林社区建成于2003 年[23]。日本的共居住房也称为共享屋(share house)。截至2013 年,在日本最大的共居住宅网站Hitsuji 上注册登记的房屋共有1 300 套,房间数量达到了17 500 间,主要集中于东京大都市圈的范围内[21]。

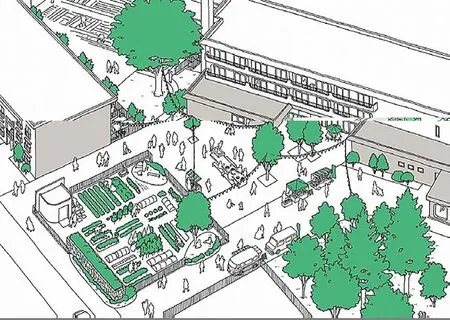

日本的共居住房大致可分为民宿式和宿舍式。民宿式是由私人住宅改建而成,居民人数较少,大部分控制在10 人以内。宿舍式是对城市中的闲置建筑(如公司宿舍、老旧商业设施等)进行改造[24],空间布局和瑞典公寓式共居住房比较接近,但私人空间更为紧凑和标准化,一般不含有完整的设备,类似于酒店的客房。这类共居住房的规模较大,可容纳50~100 人居住。如2019年7 月建成的位于东京附近的“三鹰共享广场”,共有112 间客房,其建筑一层面向开阔场地的位置布置了220 m2的公共用房;室外空间由广场和两个租赁式农场组成,鼓励社区居民参与农产劳动,也为整个地区提供了举办室外活动的场地。“三鹰共享广场”在倡导绿色生活方式的同时,也带动着整个地区的交流(图12~15)。

日本的共居住房大部分是在城市更新过程中,由原有建筑改建而成,很少有新建的项目,且主要由私人业主或非营利组织主导开发。在日本,土地和住房属于业主私人拥有。民宿式共居住房由房东独立或者同非营利组织协作完成改造,再通过网络平台进行招租。宿舍式共居住房则由专业机构(如CHC)主导,通过向社会筹措资金来开发。日本共居住房一般都采用租赁方式运营,居民不需要参与开发过程,通过加入共居组织协会,以会员的身份入住,并参与日后的社区管理[21]。

图12 三鹰共享广场公共用房

图14 三鹰共享广场租赁式农场

图15 三鹰共享广场鸟瞰意向图

日本的共居住房常用来应对很多社会问题,主要表现在以下方面。第一,灾后援建。2011 年“三一一”东日本大地震后,共居住房受到了社会广泛的关注。在灾后复兴援建提案中,以共居住宅的方式追寻逝去的社区尝试非常多见[20]。第二,应对孤独感和老龄化。日本是世界上老龄化程度最高的国家,且单人家庭的比例已占日本家庭总数的1/3,“孤独死”的数量逐年增加[24]。共居住房为老年人和独居者提供了更加积极和安全的居住方式。第三,振新地区。共居住宅的公共空间不仅供内部居民使用,也对周边居民或共居协会的其他成员开放,在鼓励地区交流,激发区域活力上发挥了积极的作用。

日本共居住房的空间组合和开发模式与城市更新密切相关,通过对闲置建筑的再利用、盘活存量资产,使建筑成为一种吸纳新群体并激活整个社区的手段[24];同时,对于日本现存的社会问题也提供了积极可行的方法与策略。

1.5 经验总结

通过以上对丹麦、瑞典、美国和日本共居住房实践的分析,可以看到,共居住房的空间形态组合、开发和产权模式在世界各国表现出的形式各不相同,这与各国的住房制度和社会背景息息相关。但它们的核心都是将集体生活与个人隐私有机融合在一起,减小或转移了原本属于私人空间的厨房、餐厅、起居室等功能,合并成公共用房,不仅扩大了居民实际可使用面积,还能增加个人住房中难以提供的功能空间,如图书馆、健身房、青少年活动室和幼儿看护室等(图16、17)。同时,居民们基于集体商议制度,对社区内的公共资源进行共享、共管、共治[25]。共居住房适用的人群范围广,在促进邻里和谐、提倡居民自治、激发社区活力等方面具有良好的作用(表1)。当今全球范围内都普遍存在着一些共同问题,如能源短缺、环境污染、人口减少、老龄化和家庭结构改变等,共居社区对于这些问题都给与了积极的回应,因此,这种居住方式越来越受到人们的关注,其理论研究和实践发展的范围与速度都呈现出增长趋势。

图17 共居住房的空间格局

表1 共居住房在丹麦、瑞典、美国、日本的实践比较

2 中国住房建设的现状和问题

我国自1998 年住房制度改革之后,城市中的商品房逐渐代替了福利分配住房,成为住房供应体系中的主流形式,房地产业也在相当长的一段时期内成为国家和地区经济的增长点。房改至今已经历了30 多年,很大程度上改善了中国城市人口的居住条件,改变了城市面貌;但随着时间的推移,一些弊端逐渐显现,现阶段主要存在以下三方面问题。

(1)住房的公共空间配置普遍偏低。尽管在设计上,建筑师们有意识地注重居住社区公共空间的塑造,但在商品房和现有售房制度的语境下,这种尝试常常显得苍白无力。开发商希望将面积聚集于可销售的住宅部分,居民出于得房率的考虑,也希望增加套内面积,于是公共空间能小则小,甚至于成为评判设计优劣的因素,一般只满足规划要求的指标。同时,这些公共用房在日后的管理使用中,也存在挪用的现象,不能真正服务到居民本身。

(2)住房的可支付性(housing affordability)差,缺乏产权多样化的住房供应。目前,我国城镇住房供应体系主要由市场为主导的商品房和政府主导的社会保障房组成。一方面,不断高企的商品房价格使城市居民越来越难以承受,虽然政府近几年已采取一系列政策调控措施,但真正落实和见效仍需时日,我国房价和居民收入比依然较高;另一方面,我国住房保障体系的建设仍不完善,造成了城市居民对于福利型住房需求和供应上的矛盾。因此,如何建构一个可支付性强、产权多样的住房供给体系,对于我国住房建设的发展意义深远。

(3)社区认同感低,邻里关系淡薄。我国现阶段的居住社区普遍缺失良好的邻里网络。商品化的住宅,只能从价格上限定购买人群,只要有购房资格并且能够负担房价的人都可以买房,无需居民之间的相互认同,更不可能在社区建成后形成一套完善的集体协商制度。房地产开发的盈利模式也造成社区的规模越来越大,动辄上千户甚至上万户,百人以下的居住区少之又少,熟人社区越来越难以形成。

在我国住房发展历史中,出现过类似共居住房开发和产权的实践探索,体现在个人集资建房和共有产权房两类。这两种住房都旨在减少住宅购买的成本,没有涉及共居的核心价值,也未受到社会广泛的认同[26]。同时,在一些租赁式住房中(如青年公寓和企业职工宿舍),公共空间已经具备了共居住房的功能特征,也鼓励居住者参与日常的集体生活和社区管理[27,28]。这种居住方式虽然在理念上有了较大进步,但仍无法解决上述问题。

3 共居住宅对我国住房建设的启示

共居住房的发展与社会的变迁、政策和市场导向密不可分。国外共居住宅的经验从空间形态组合、开发及产权模式、社会友好性等方面,为解决我国住房建设当下存在的问题提供了借鉴。

3.1 空间形态组合

从之前的案例中可以看到,共居住房通常由居住单元和公共用房组合而成。居住单元可以是独立、半独立的低层住宅,也可以是公寓式单元。这些居住单元的面积通常比传统的房型小,从而释放出更多的空间给公共用房。单元同公共用房的组合方式灵活多样,可以分为分散式、分组式、平铺式、混合式和紧凑式5 种(图18)。丹麦和美国的共居住房属于低密度住宅,一般采用分散式、分组式、平铺式的空间组合方式;瑞典和日本则更多地采用紧凑式的布局。形态组合的多样性使共居住宅可以适应大部分新建和改建项目,特别是对于老旧建筑,无论是框架结构的工业、办公建筑,还是开间较小的旧式住宅,共居住宅都有很高的适应性。通过改造的方式,创造出更多的住房供给。

3.2 开发和产权模式

共居住房在国际上有多种开发和产权模式,产权模式又在很大程度上由开发模式决定。常见的开发模式主要有以丹麦和美国为代表的居民主导型、以瑞典为代表的政府主导型和以日本为代表的非盈利组织主导型。产权模式有个人产权、合作产权、分契式产权和租赁式。多主体的开发方式和多样化的产权结构为我国的住房建设和旧房改造提供了一条可借鉴的思路,在政府大包大揽和房地产商业化开发之外,探寻其他的开发途径,即动员居民和社会的力量参与,进行多主体、多元化的开发,从而降低居住成本。多样化的产权结构,也可以为具有不同支付能力的居民提供更多的居住选择,增加住房的可支付性,更好地体现社会的公平与公正。

3.3 社会友好性

利于塑造良好的邻里关系,鼓励与促进居民的民主自治是各国共居住房的共同特点,这也是我国建构社会主义新型民主的生长点之一。共居住房中的公共用房不仅可以服务内部居民,也可以通过有偿或无偿的方式对外开放,从而带动整个地区的交流与沟通,激发区域的活力,也为解决市中心老旧小区缺乏公共活动空间提供了一条思路。

图18 共居住宅空间形态组合

从共居住房的发展中可以看到,这种居住方式已从生活支持上升到了共同提升。越来越多的年轻人选择共居住房,希望通过同他人的交流和学习,扩展视野,扩大社交圈,增强综合能力,更好地实现个人发展。此外,共居社区更为老年人所欢迎,特别是空巢和丧偶老人,他们可以不依赖专业养老机构,从居民互助中提高自己的生活质量,从而获得归属感、成就感和幸福感。

在如今的互联网时代,共居住房更具有现实意义。面对社会结构日益松散,人际交往越来越疏离的现状,互联网突破了地域限制,使人们通过上网就可以方便地相互联络,形成某种网络社群;但是,人们越来越多地依赖网络社交,又加剧了现实生活中的孤独感。虚拟社区不能替代实体社区,共居住宅作为一种提倡在日常生活中建立良好邻里关系的居住方式,鼓励人们进行面对面的交流,无疑这对于促进线下社交,摆脱孤独感具有积极作用。

4 结语

共居住房作为社会福利住房和商品房之间的另一种选择[29],特别是在城市高密度建成环境下,住宅的建设从增量开发转换到存量更新,具备一定的可行性和适用性。共居住房通过多样化的空间形态组合,为居住找到最佳的公共和私有空间配比;多种开发模式和产权结构提高了住房的供给量和可支付性;通过居民对居住空间的共享、共管、共治,促进邻里交往、激发社区活力、提高生活质量。随着家庭结构、工作和生活模式的改变,共居住房在未来也将拥有更广泛的需求和发展空间。同时,共居住房的发展也需要整个社会的理解、金融和立法政策的支持、媒体的宣传和民主自治教育,才能得到长足的发展,成为人们日常居住生活的一种普遍选择。