论从中西差异走向南北共融的文化观

——从《九州缥缈录》说起

◆阎 苏 张春梅

21世纪初,桌面角色扮演游戏《龙与地下城》和《指环王》(《魔戒》)系列电影在中国流行,恢弘震撼的西方奇想与气势磅礴的史诗质感令观众眼前一亮,这种全新的文化体验打破了传统武侠小说和影视留下的幻想壁垒,西方奇幻主义浪潮席卷而来。那时我国网络与影视技术尚未成熟,无法对其进行直接借鉴,小说便成为糅合奇幻元素的最佳选择,但多数作品都似邯郸学步,只运用西方奇幻元素,忘却了流淌在中国人血液之中的文化传统。但仍有一批具有文化追求的小说爱好者希望借着西方奇幻主义的东风来打造一个适用于东方的幻想世界,“九州”就是其中之一。

作为“九州”创世七天神之一的江南在接受《羊城晚报》采访时曾说:“‘九州’这两个字是我起的,因为我想写一个以中国文化为核心的故事。”他还说:“其实,在十五年前,九州的出现就是因为作者们看了《指环王》(《魔戒》)后心潮澎湃,想要做一个中国架空幻想世界。九州的灵感源于《指环王》(《魔戒》),所以各种西方奇幻的元素曾经被尝试性地植入这个世界……非常带感的设计,但它的文化土壤值得怀疑。”[1]毋庸置疑,“九州”是带着“野心”出发的,江南更是雄心勃勃,他凭借自己深厚的文字功底娴熟地将西方奇幻元素碾碎,再播撒于中国文化土壤之中,在《九州缥缈录》系列小说中较为成功地实现了符号、人物与国情的转换生成,不仅破除了西方奇幻“橘生淮北”的尴尬境地,更成为融和中西、贯通南北的经典小说之一,影响了此后我国奇幻、魔幻和玄幻小说的创作。

一、符号的转换生成

符号就像文明的外壳,是整个社会约定俗成的具有规约信息的“物”,不仅具有表达功能,更兼具隐喻功能。由于地理环境、历史进程、文化渊源的差异,不同文明赋予文化符号的意指并不相同,就如“龙”,在东方被视为神物,在西方却被看作恶魔。因此简单地嫁接与挪用文化符号容易造成审美落差,形成阅读误区,无法使读者产生情感共鸣。这就是我国“奇幻热”仅仅停留在“热”层面而并未蔚为大观的重要原因之一。江南原创小说《九州缥缈录》之所以被称为“奇幻经典”,最直接的原因便是他在借鉴《魔戒》的同时对其中诸多文化符号进行了转换生成。

北欧神话堪称西方奇幻主义小说的素材库,《魔戒》中最基本的种族设定:人类(包括霍比特人)、迈雅、精灵、矮人、兽人(包括半兽人)都源于此。何谓神话?“在古希腊语里,‘神话’(mythos)表示任何真实的或不真实的故事或情节……神话体系是曾经被特定的文化群落认为是真实的,并留下来的故事体系。它为社会的习俗管理和被认可的约束人们的准则提供依据;也用来解释超自然的神的意象和行为的观点。”[2]因此神话表达了一种共同愿望和共同价值,是特定集体愿望的达成。在此基础上,神话的典型符号在时间的酝酿下便演化为文学的惯例和类型,神话本身也转化为无(潜)意识藏在特定集体的脑中。因此《魔戒》能够唤醒沉睡在西方人脑海中的文化认同,从而拉近文本与读者之间的审美距离。或许这些符号的能指相同,但在中国人的神话谱系中从未出现过精灵、迈雅和兽人等所指。乍看之下会有新奇感,但蕴含其中的集体愿望与共同价值无法被发现,读多了难免引起审美疲劳。而九州七天神从《魔戒》中获取灵感,在中国神话传说中寻找能与北欧神话元素相吻合的文化符号,为奇幻在中国的生根发芽浇上了充足的营养液。

具体而言,《魔戒》设定“精灵”为伊露维塔(上帝)的首生儿女,能够长生不朽,聪慧敏锐又有灵气,是大地上最美丽的种族,江南在《九州缥缈录》将其转换为“羽人”。“羽人”的原型是中国古代神话中的飞仙,最早出自中国先秦神话集《山海经》。《楚辞·远游》也有记载:“仍羽人於丹丘兮,留不死之旧乡。”[3]东汉王充称:“身生羽翼,变化飞行,失人之体,更受(爱)异形。”西晋张华称:“体生毛,臂变为翼,行于云。”[4]“羽人”的意指同“精灵”类似,其中潜在的文化意识也能契合中国人的文化精神,这样的符号转换生成就是自然且成功的。此外,九州世界中其他种族:“夸父”“河络”“魅族”等在《山海经》中均有所记载。除去种族符号的转换生成,《九州缥缈录》的地名、武器和服饰等都结合了中国历史与神话传说,使《魔戒》的本土化更加贴合与完整。

在《魔戒》影响下进行本土化尝试的小说中,《九州缥缈录》不是第一部,但却是具有影响力的一部。此后我国经典的幻想(奇幻、魔幻和玄幻)小说的相关设定几乎都带着中国传统文化的影子。天蚕土豆在2008年开始连载的《斗破苍穹》中设定了“魔兽族”,“魔兽”的概念来自美国角色扮演游戏《魔兽争霸》,但“魔兽族”的名称——太虚古龙族、天妖凰族、九幽地冥蟒族又体现了中国神话色彩。这种转换意识不仅仅体现在这部小说之中,还存在于《择天记》《武动乾坤》《完美世界》等诸多小说里。当然,我们不能一概论断所有的幻想小说的符号选择都受到《九州缥缈录》的影响,但它在该方面的尝试的确具有标杆式的影响。

二、人物的中西合璧

“西方思想,大体可以分为三系:一为宗教,二为科学,三为哲学。此三系思想均以探讨真理为目标。”[5]这一探讨过程是以人为中心向四围展开的,凸显出西方思想“中心”与“外向”的特征。自百家争鸣始,中国各家思想都把人置于天地之间,追求人与天地的协调共生,表明了中国思想“和谐”与“内向”的特征。中西思想看似对立,但在《九州缥缈录》这类幻想小说中,却仿如“阴阳”两极一般水乳交融,共存共进,成就了一个又一个张力十足的人物形象。

姬野在《九州缥缈录II苍云古齿》首次登场时就被自己的弟弟陷害、被自己的父亲与主母厌恶甚至是痛恨,直至下唐准备了一场与蛮族武士的比武大赛,胜者可得副将头衔,姬野参加。他的父亲吩咐姬野必须战胜三个蛮族武士,为弟弟昌夜铺平谋得副将头衔的道路,这浇灭了姬野心中最后一丝对家庭的憧憬。比武当天他连胜四场,第五场他虽体力不支,但凭借惊人的记忆力与悟性,虽然自伤,但也取得了第五场的胜利。第六场时,他伤势颇重,当所有人都要求他下场时,他嘶吼着:“我打败了他们,我能打赢他们所有人!”“副将谁都能当,弟弟能,我也能!”“我一个人就够了!我一个人,打败你们所有人,你们所有人!”[6]这一刻压抑于姬野心中的自我不再隐忍,而是用一种爆发的方式高调地宣布自我的存在——“我就是我”。此后,姬野的个体自我意识愈发强烈。他随息衍围剿赢无翳时,为了斩获军功,带领一支小分队截杀离军分支,即使部下都战死,身受重伤也依然敢单枪匹马地挑战英勇神武的赢无翳,绝不屈服。

行为是个人观念的外化,姬野这些举动正是他强烈的自我表达欲望的外化。上世纪九十年代是我国改革开放如火如荼的时代,也是我国思想朝着开放、自由和多元发展的时代,且西方现代主义及后现代主义的进入使“集体”“改革”与“保守”不再是思想论争的焦点,“个人”被解放出来。因此,在这样的时代大背景下,每个人都渴望张扬个性,标榜独特的自我。姬野这一人物形象便是如此,他对自我的绝对强调表明他已经超越了中国传统武侠小说中的侠之大者——无私、奉献与忘我,是一个活生生的有着个人私欲的“人”。这不正是西方式个人英雄的形象么?《魔戒》的主人公弗罗多在瑞文戴尔会议陷入僵局之时,主动承诺会将魔戒带至末日山销毁。弗罗多的毛遂自荐突出了自己所拥有的超乎常人的精神力和毅力,有实现个人价值的意味,姬野如野马般的烈性不正与此相映衬么?但姬野身上自我张扬的个性并非单纯的西方个人主义的体现,其中还带有中国传统文化精神的影子。

轻死重义的侠义精神便是糅合于姬野“个性”中熠熠生辉的中国传统精神。下唐与青阳盟约破裂,作为质子的阿苏勒难逃一死。姬谦正为阻止姬野劫法场,当阿苏勒头顶的斧钺被高高举起正要落下之时,一声箭鸣,姬野一人身背十二柄长刀冲进了法场,看着阿苏勒说:“阿苏勒,我来救你了。”“姬野这句话脱口而出,非常自然,就像是无数次夕阳下他带着战马说:‘阿苏勒,我们喝酒去。’”[7]救阿苏勒便意味着要用一己之力对抗一国之力,千斤之重的决定就如此轻飘飘地说了出来,这份勇气与义气在令人唏嘘之时更为之震撼。姬野法场救阿苏勒正如司马迁《史记·游侠列传》所说是“不爱其躯,赴士之厄困”[8]体现了中国传统文化中人与人之间的的“小义”。鲁迅在《中国小说史略》中对于“侠义”二字,突出其“大旨在揄扬勇侠,赞美粗豪,然又不背于忠义。”[9]这里的“忠义”是指家国情怀的“大义”。姬野是乱世同盟之首,是他结束九州纷乱开辟新朝“燮”,也是他放下私怨遵守永不犯蛮族的一生之盟,这是姬野身上所展现的家国“大义”。

这种在思想上呈现中西合璧式的人物在之后的各类网络小说中都颇为流行。随着时代的进步,这类人物甚至发展为“有仇必报”,在大是大非面前又能承担大义的形象。就如辰东的成名之作《神墓》的男主角辰南,他秉持着“人不犯我,我不犯人,人若犯我,我必犯人”的生活准则,但在面对人世生存之时,却能义无反顾地踏上充满荆棘与未知的逆天之路。这种人设还蔓延至言情小说之中,尤其是穿越与重生类言情小说。

三、身份的南北突围

从符号到思想,江南竭尽所能地把西方奇幻转化为本土化表达,《九州缥缈录》持续不断的回响说明其努力并未白费。但江南对中国传统文化的拿捏与把握绝不局限于此,他在本土化表达的基础上创造性地结合中国历史文化,将历史上南北之间的战与和看在眼里,写在故事里。

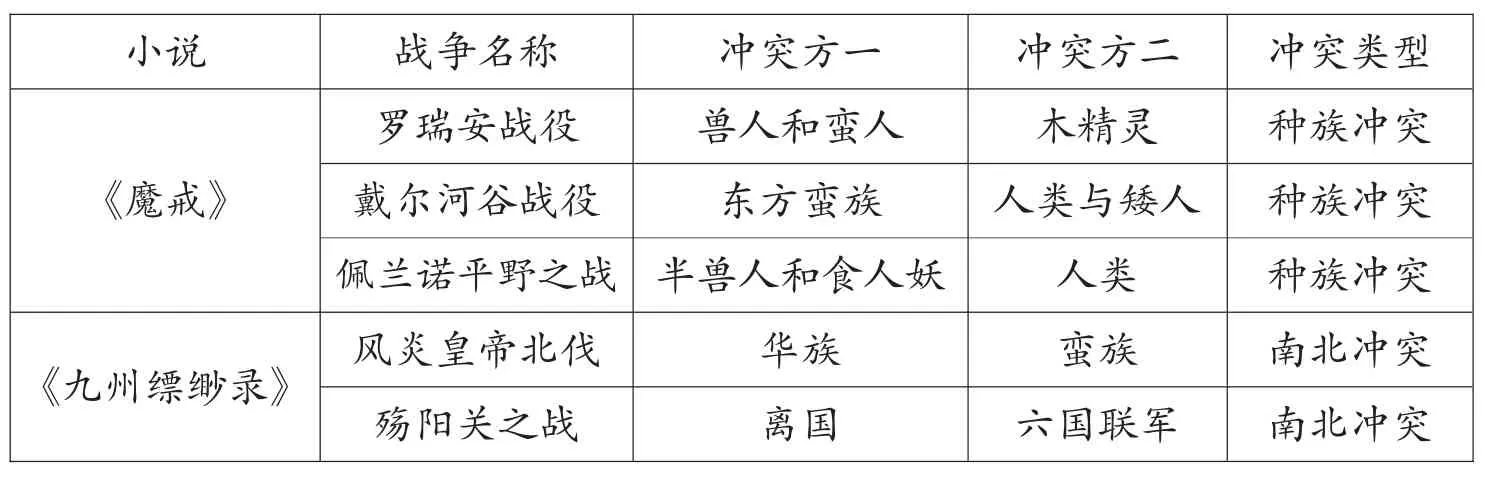

长江文化、黄河文化与草原文化是中国三大主源文化,其中,长江与黄河文化可视为农耕文化。由于地理环境与社会结构的不同,草原与农耕文化表现为两种不同的文化形态,并在漫长的历史岁月中不断地碰撞与交融,形成了中华民族独特的文化景观。根据下图不难看出江南更换了《魔戒》中的种族冲突,代之以南北冲突,使小说更具有代入感。但南北之间除去冲突,更多的应是和谐。因此江南不走寻常路,六卷《九州缥缈录》中有四卷都是以蛮族青阳部世子吕归尘·阿苏勒·帕苏尔为第一主角,这表明江南转换了叙事视角,不再像以往一样直接以农耕文明为中心,而是将目光投向处在边缘的草原文明,企图以边缘走向中心的方式来突围南北之间的矛盾与冲突。因此阿苏勒就承担了联结南北的重担,如何让阿苏勒不忘蛮族身份又能融入南方则是刻画他的关键之处,“文化杂交”便是阿苏勒获得南北身份认同的好归宿。

阿苏勒原是青阳部的世子,他本能地习惯草原的生活环境、风俗习惯和伦理道德,而十岁以后他来到南淮城这个南方温润而又繁华的城市,他正式接受的教育是华人基于农耕文明而形成的伦理道德、经验和常识等,因此阿苏勒在先天的文化身份与后天文化教育浸润的合力之下实现了草原与农耕文化之间的联结,部分地消解了由民族所带来的身份问题,成为一个文化杂交体。这正印证了霍米巴巴曾提出的“杂交文化”概念,他认为“这种‘杂交文化’绝非一种凌驾于他种文化之上的新的权威,恰恰相反,它是建立在‘文化差异’的基础上的。文化差异一方面强调文化之间具有对抗性和冲突性,另一方面并不对文化做出本质主义的理解,即固执地认为文化是预先被给予的、不可增减的、有原型可依的,文化之间要进行‘间性协商’的,即使是在重复或‘模拟’之际,文化也不可能保持正身,而是不断移位或延异的。”[10]阿苏勒身上所展现的文化便是移位与延异的。

文化的延异不代表本源文化的丧失。即使阿苏勒被农耕文化所同化,他依然坚守着北陆瀚州的草原文化。名字具有隐喻与象征意义,吕归尘这个名字直接隐喻了阿苏勒对本源文明的坚守。“阿苏勒”在蛮族语言中意为“长生”,这不仅象征着龙格真煌对阿苏勒的美好祝愿与期望,也隐喻着阿苏勒的文化身份。在一般语境之下,名字并不象征身份,而阿苏勒身处异国他乡,不同语言的名字背后隐喻的必然是民族身份,因此姬野等人称呼他为“阿苏勒”表明阿苏勒本能地想要守护融入血肉的草原文化。

《魔戒》《九州缥缈录》小说 战争名称 冲突方一 冲突方二 冲突类型罗瑞安战役 兽人和蛮人 木精灵 种族冲突戴尔河谷战役 东方蛮族 人类与矮人 种族冲突佩兰诺平野之战 半兽人和食人妖 人类 种族冲突风炎皇帝北伐 华族 蛮族 南北冲突殇阳关之战 离国 六国联军 南北冲突

阿苏勒在颠沛流离中抗住了南北差异的强烈攻势,并在文化身份的不断转换中成长为一个“文化杂交体”——既能运用南方先进的文化知识,又能保持北方质朴真诚之心,这证明了从南北矛盾冲突中突围,并走向和谐共融的必然性。此外,阿苏勒从北陆到南淮,身在异乡,必然会再次回到北陆,这种文化身份的南北糅合就能形成天然的叙事动力,从而使故事情节自然而然地往下推进。类似阿苏勒这样贯通南北的文化杂交体在我国玄幻小说中有很多,如老猪的《斗铠》、烽火戏诸侯的《雪中悍刀行》、愤怒的香蕉的《赘婿》,还有阿越的《新宋》等等,不一而足。这些玄幻小说不约而同地设置了南北对立的叙事语境,并通过具有南北身份的人来调和双方的矛盾冲突,呈现出南北共生共融的文化观。因此《九州缥缈录》在环境、情节与人物的南北上做文章,从而在文化身份上形成南北突围的特色是具有前瞻性的,这也是九州系列小说的精彩所在。

《九州缥缈录》已停更多年,很多“80后”“90后”的爱好者对它的热忱与激情早已退却,但2019年暑期开播的网剧《九州缥缈录》再一次唤醒了早已尘封的记忆。可惜网剧的剧本改编很大程度上偏离了原著,他们原本沸腾的热血与高涨的热情还未雀跃多久,就都凉了下去。阵容豪华、特效逼真、制作精良是这部网剧的噱头,但也正是这些噱头粉碎了原著的文化追求。中国传统文化的精髓在凌乱的宫斗中被消磨、神话传说中的形象符号被改编得面目全非、自我价值与意义成了爱情的附属品、南北民族的战与和被肢解忽视……再加之网剧为故弄玄虚而将情节改编得凌乱不堪,以致原著中的文化底蕴几乎被遮蔽殆尽。

笔者简评《九州缥缈录》影视改编的失败不是为了抬高原著的价值与意义,而是为了通过两者的简单比较来说明一部好的作品,无论以何种形式表达,都应带有自己的文化思考。江南在创作《九州缥缈录》时便是带着自己对中国历史文化的思考来冲破西方奇幻主义的封锁,呈现了独树一帜的从中西差异走向南北共融的文化观,或多或少影响了此后我国网络小说,特别是玄幻小说的创作与发展。

注释:

[1]朱绍杰、江南:我预先写了结尾然后逆推整个故事[EB/OL].http://www.chinawriter.com.n/GB/n1/2018/1 c112/c405057-30394130.html,2018-11-12。

[2]【美】M·H·艾布拉姆斯:《欧美学术语词典》,朱金鹏、朱荔译,北京大学出版社1990年版,第202页。

[3]屈原:《楚辞》,崔富章等注释,浙江古籍出版社2004年版,第104页。

[4]引用百度百科,关于“羽人”的解释https://baike.baidu.com/item/%E7%BE%BD%E4%BA%BA/9956371?fr=aladdin。

[5]钱穆:《中国思想史》,九州出版社2012年版,第1页。

[6]江南:《九州缥缈录II苍云古齿》,人民文学出版社2015年版,第63、64页。

[7]江南:《九州缥缈录V一生之盟》,人民文学出版社2015年版,第139页。

[8]司马迁:《史记》,岳麓书社1988年版,第896页。

[9]李静:《网络玄幻小说的“侠”文化分析》,《牡丹江教育学院学报》,2017年第9期。

[10]范永康著:《文化政治与当代西方文论的政治化》,云南大学出版社2012年版,第109页。