货币政策在供给侧结构性改革中的作用分析

李 江 蒋 睿 万兆海

(云南财经大学城市与环境学院,云南 昆明 650221)

(云南财经大学经济学院,云南 昆明 650221)

(云南财经大学城市与环境学院,云南 昆明 650221)

一、引 言

进入21世纪以来我国经济经历了快速的增长,截至目前我国经济总量位居世界第二。在这期间我国经济总量的庞大规模得益于长久以来我国政府一直注重的需求侧的管理。扩大内需在较长的一段时期内成为宏观经济调控的重点,为我国经济总量的增长贡献出不小的力量。从短期来看,运用需求管理政策来调控宏观经济的运行是颇有效率的,政府能够通过改变需求来改变激励,从而刺激经济行为主体做出趋向于政府设定的预期目标的行为。但从长期来看,既定技术水平下,在充分利用了要素资源和实现了规模经济效益下,社会已经趋向于实现充分就业下的潜在产出,此时扩大需求的传统经济政策就会黯然失色。现阶段我国经济增速明显趋缓,经济增长动力不足,我国在经济发展中出现需求不足和供需不匹配等问题。在这种情况下如果还是如同以往仅仅从需求侧发力,就会继续陷入产能过剩与需求不足的泥潭,只会使结构性问题更加突出。正确的做法应该是进行供给侧结构性改革,在供给端想办法出主意。以优化要素的配置、创新等来代替单方面刺激需求;以注重经济质量和数量的平稳增长来代替片面追求经济数量的增长。在需求和供给两端同时发力,就要让短期性的需求政策和长期性的结构性政策互为补充,相互配合。具体而言就是在调整我国经济结构的同时也要辅以稳健中性的货币政策,解决现阶段我国经济发展的瓶颈。

二、供给侧改革与经济新常态

(一)经济新常态

党的十八大以来,由于受到国际国内严峻的经济环境影响,我国经济增速趋缓,改革进入深水区,我国经济进入新常态。具体表现为几个方面:一是产业结构和经济结构的变动。传统的产业由于不符合可持续发展而排斥劳动力和出现产能过剩;新兴产业由于技术投入与创新而吸纳劳动力和逐渐繁荣。二是消费模式的转变。居民消费从以前重视吃穿住行的基本需求到现在的追求更多精神享受与休闲娱乐。三是诸如劳动、资本等要素在经济发展中的驱动性大小正在改变。劳动力和资本的经济驱动性减少的同时,制度、技术和创新的驱动作用正在增强。四是市场泡沫将被逐步挤出。伴随经济增速减缓,各种经济隐患开始显现,同时与此相关的体制机制逐步完善,市场趋向于成熟。上述这些都是我国经济的发展趋势,当正确把握这些发展趋势后,才能制定出符合经济特点的货币政策,从而实现经济的稳定发展与可持续。

(二)供给侧改革的提出

伴随着人口红利时代的过去和土地成本的大幅度提高以及资本市场不成熟等因素的影响,我国经济发展出现总量失衡的现象。其根源在于结构失衡,在产能过剩的同时又存在需求不足,因为低层次的产量供大于求,表现出产能过剩,而需求不足是针对于高层次的产能而言,中高档次产品的消费者需求在产品总需求中所占比重太小。由宏观经济学可知Y=C+I+G+NX,即总需求是由消费、投资、出口和政府购买构成的。而从生产函数Q=F(L,K)可知生产端的要素主要有劳动力、土地、资本和创新,考察我国经济目前存在的问题可知,经济增速下滑的主要原因在于供给侧。由交易方程MV=PY 可知,V 与P 在短期一般是趋于稳定的,所以M 与Y 同方向变化。如果说需求侧调控的机理是通过对货币供应量M 的调控来使得经济的实际产出Y 达到潜在产出Y*;那么供给侧结构性改革的目的则是通过对生产要素与生产函数本身的调整来不断提升经济的最大潜在产出Y*。就实质而言,供给侧改革仍然是我国市场改革中的一部分,其目的是深化经济改革,解决我国改革进入深水区后所面临的一系列问题。

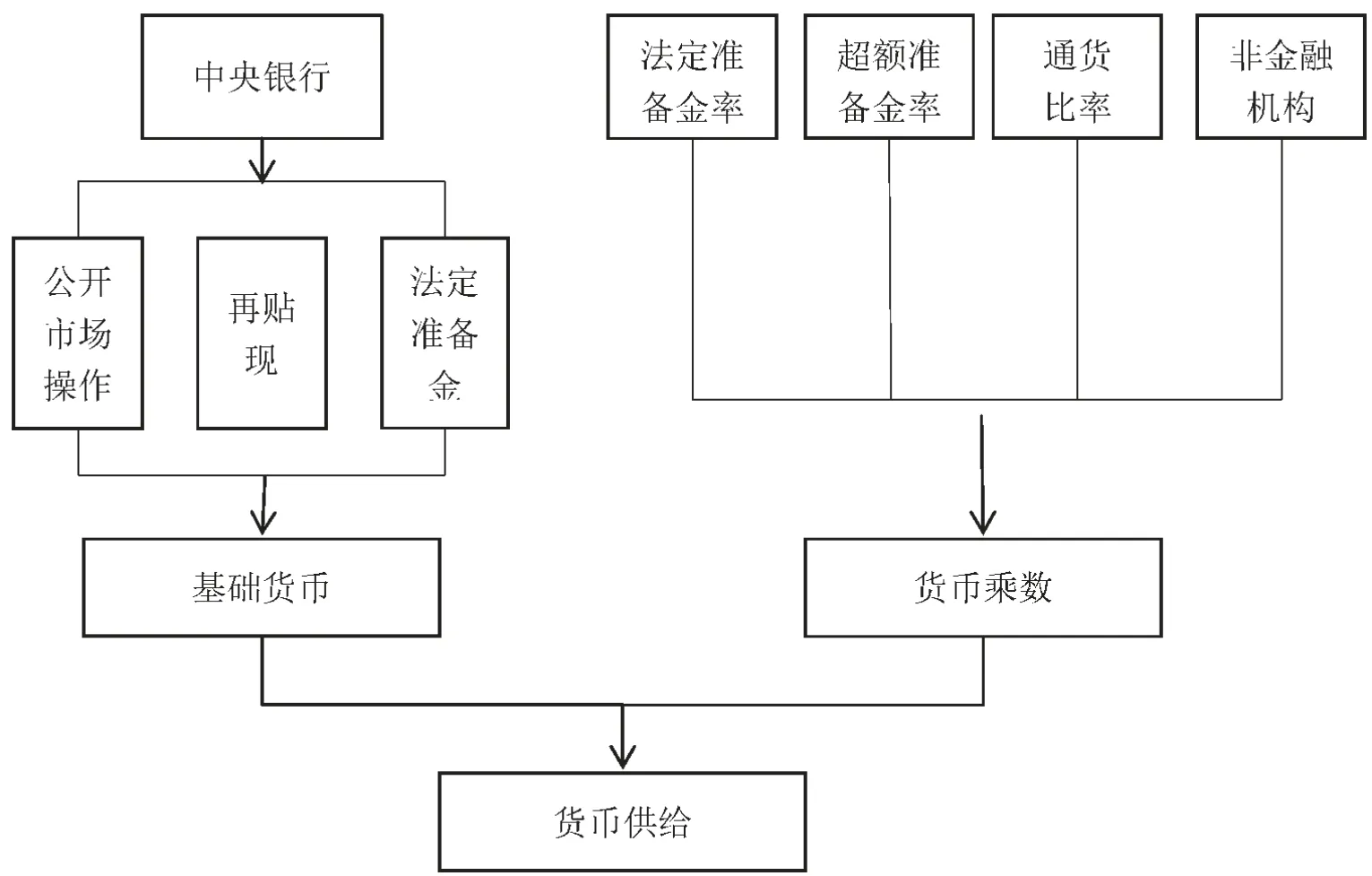

三、货币政策的传导效应

由经济学原理可知人们会对激励做出反应,正因如此中央银行便可以通过改变对经济主体的激励以达到一定的宏观经济目标。具体而言就是央行以诸如商业银行等金融机构为媒介、通过货币政策工具的运用以及货币乘数的作用来控制货币供应量,而货币供应量的变动影响经济的变动是通过利率这个介质来产生作用的,这期间的传导过程就是货币政策。通过考察货币政策的工具与影响货币乘数的因素可以来了解货币政策的传导机制,货币政策的传导机制原理如图1所示。

图1 我国货币政策工具

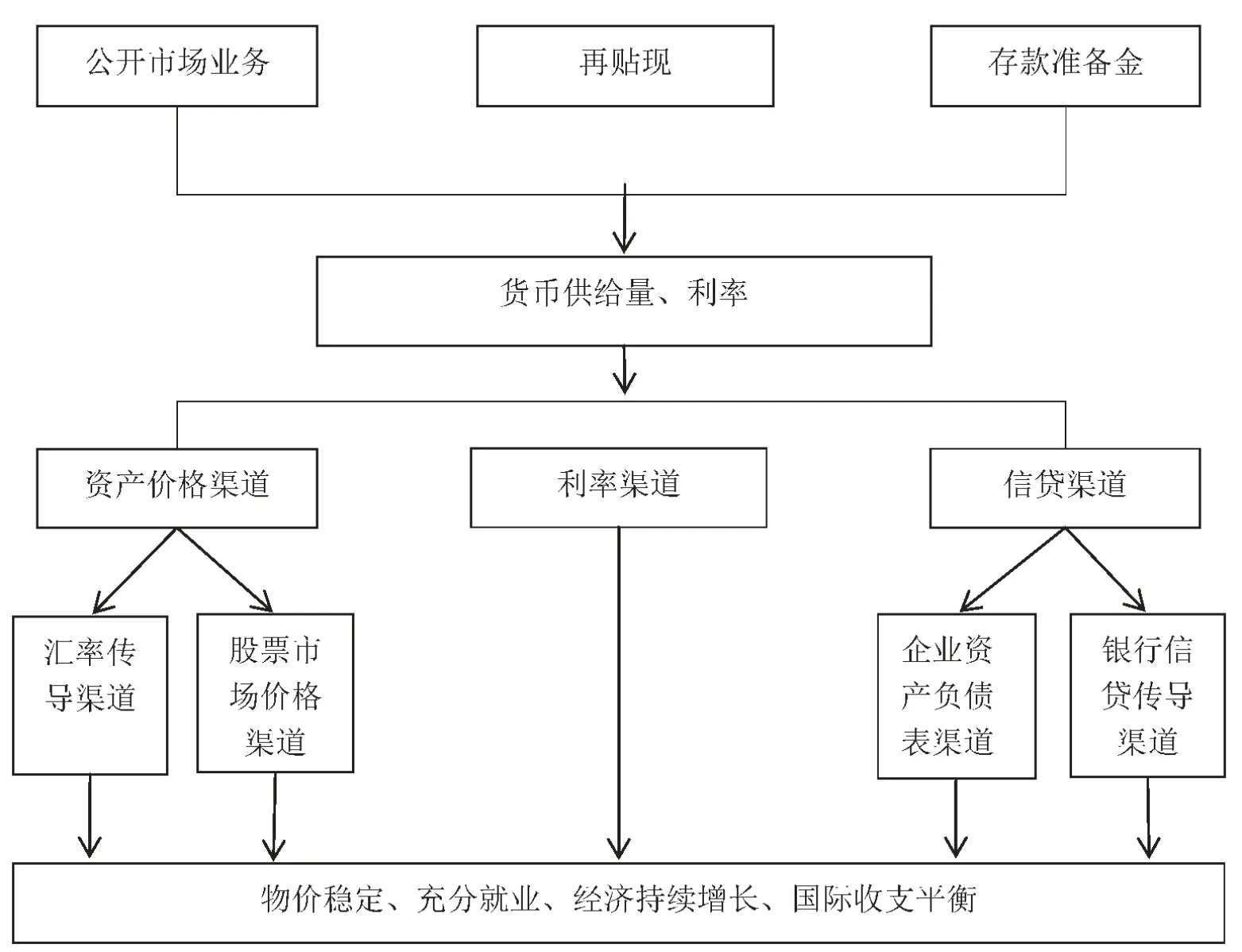

从对上图所表示的货币政策传导渠道的研究可知,货币政策对经济的影响途径有如下几种:

(一)利率渠道

在宏观经济学中产品市场和货币市场是相互联系的,在这之中利率是一个关键变量,它是连接名义变量与实际变量的桥梁,货币政策正是通过利率变化来传导的,宏观经济学的IS-LM 模型就系统地论述了这种传统的利率渠道。当实施宽松的货币政策时,在货币市场上表现出货币数量供大于求的现象,这种现象的直接结果就是利率的降低。而产品市场会对利率的变动做出反应: 利率的降低一方面会抑制人们的储蓄愿望和增加人们的消费冲动;另一方面会降低借贷的成本和增加投资的需求,这两方面的共同表现就是总需求和总产出的变动。利率分为名义利率和实际利率,二者的关系可以表示为:名义利率=实际利率+通货膨胀率。利率传导机制的一个重要特点可以表现为强调真实利率的作用,即需求与产出的变动主要是对真实利率的变化而做出相应的调整。例如当名义利率不变时,货币扩张将会提高通货膨胀率从而降低实际利率,而消费者由于货币幻觉效应会在短期增加需求从而刺激国民经济增长。由于货币政策是通过利率这个介质来影响国民经济活动的,因此利率渠道成为传统货币政策的传导机制。

(二)资产价格渠道

资产价格渠道主要说明的是不能仅仅关注一种资产的价格,而应该通过关注多种资产的价格来将货币政策的目标传导至国民经济。对资产价格渠道而言,有汇率和权益价格两种途径,二者在货币政策的传导机制中都能发挥各自独特的作用。首先是汇率渠道的效果,在经济全球化迅猛发展的当今时代,若假设一国实行浮动汇率制度,由蒙代尔-弗莱明模型可知,其具有独立性的货币政策能够通过影响汇率来影响净出口,从而影响国民经济。其具体作用过程表现为:央行若实施宽松的货币政策,则此时货币供给数量会增加,又由货币供求关系可知货币供给大于需求时会导致利率下降,而我们知道资本都是逐利的,利率下降不仅会降低外国对本国的投资需求,而且与此同时本国资金会流向国外高收益地区,从而引起资本外流和外币兑换本国货币的需求下降,因而在外汇市场上会导致本国货币供给远远大于需求,在此时本币就会贬值。本国货币贬值使本国商品与服务的价格低于国外相同商品与服务的价格,因此本国出口需求就会增加,最终会增加总需求和总产出;其次是权益价格渠道的效果,托宾Q 理论和生命周期理论提出了货币政策的非货币资产价格传递路径。其基本的路径可以表示为:货币供应量M 的增加会导致实际利率i 的下降,而利率与债券的价格呈负相关关系,因而股票债券的价格会上升,较高的价格会吸引投资活动的增加,投资需求的增加最终导致总产出的增加。

(三)信贷渠道

因为信贷市场上信息不对称的存在,产生了货币政策传导的两个渠道:即资产负债表渠道和银行贷款渠道。银行贷款渠道的基本途径可以表示为:扩张性的货币政策会使货币供应量扩大,从而使贷款供给也增加,进一步的导致投资和总产出增加;资产负债表渠道中一个重要的概念是借贷者的净值,其值等于流动性资产与可抵押出售品之和。净值的高低影响着接受贷款的企业所遇到的逆向选择和道德风险问题的严重性,从而对企业资产负债表产生影响,最终会影响贷款与投资支出的变动进而改变总产出。

综上所述,能够得出货币政策传导渠道图,如图2所示。

图2 我国货币政策工具的传导渠道

四、供给侧结构性改革中货币政策的作用分析

货币政策控制了货币供应量的释放,引导资本流动来带动供给侧结构性改革的步伐,实现经济新常态下国民经济的稳定发展。供给侧结构性改革其实也是针对经济结构的调整,主要包括两方面:一是产业间的合理重组,二是创新技术的运用。高新技术产业在发展初期由于不被人们所知而获得极少的认同,因此在信贷资金上会遇到极大的阻碍。而货币政策的健全会提高资本配置效率以及提供一个宽松的资本流动市场环境。在一个越是充满活力的市场经济中,市场越是发挥着其资源配置的决定性作用,这样通过优胜劣汰的市场竞争机制将使创新型企业获得更多的市场资源。这样在帮助这些企业渡过难关的同时又能通过扩散效应来辐射和影响整个产业链经济,使得产业结构得到优化升级。从供给侧结构性改革的角度来看,当实施一个与之相适应的货币政策,以资本市场为桥梁的需求与供给端的配套组合拳将优化要素的使用、合理化产业构成的比例、推动创新技术应用以及激发内在经济增长动力。这既是供给侧改革所要解决的问题,也是货币政策调控的最终目标,顺应了经济新常态下中国经济保持稳定增长的客观要求。在供给侧结构性改革中“三去一降一补”的目标中货币政策的具体的应对措施如下:

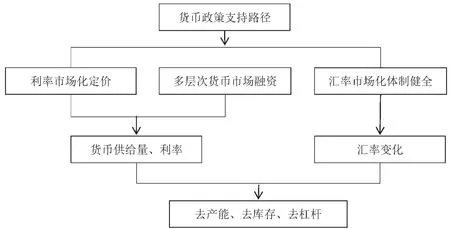

(一)如何去产能去库存去杠杆

改革开放至今,我国逐步形成了规模庞大和体系完整的金融体系。金融市场的主体包括银行、基金证券公司和保险公司等,而健全和完善的金融体系在供给侧结构性改革中具有重要的作用。因此在实施货币政策时要向这些目标靠近:首先要加快推进形成利率市场化的定价体系。面对产能过剩的问题,必须推动去产能措施的实施。因此要促成合理的定价机制,解决利率双轨制的弊端,推进利率市场化,尊重金融市场经济运行规律,让资本市场健康的发展。竞争机制会解决供需结构性不匹配的问题,推进创新型企业的发展淘汰落后的企业从而化解产能过剩的问题并提高供给端的质量与效率。与此同时资本市场的健康发展可以促成直接融资渠道的畅通,使广大中小企业降低融资成本并获得发展。对那些杠杆率高的企业来说,直接融资比重的提高不仅能帮助其降低金融风险的可能性,而且有利于实体经济的发展,为国民经济运行提供坚实的基础,营造良好的外部环境等。其次是健全资本市场,增加货币供给路径。我国经济进入新常态,虽然我国金融市场发展迅速,但是由于金融市场上仍是以间接融资为主,这就导致了我国企业和金融机构的高杠杆率风险的存在。因此要进行股票市场和债券市场的改革,进一步完善和健全资本市场,拓宽企业融资渠道。最后是完善我国汇率制度。自从我国加入WTO 以来,对外贸易已成为我国经济活动的重要组成部分。如何应对国际贸易中的贸易摩擦及各国贸易保护主义政策,保持我国国际收支平衡以及我国经济平稳健康发展就显得尤为重要。因此要构建完善的汇率体制,根据外汇市场的供求情况以及考虑国内经济的平稳运行来适时调整汇率,以实现贸易自由流通和经济的平稳发展,在政策效果上积极向供给侧结构性改革的“三去”靠拢。

综上所述,可以得到货币政策应对“三去”措施图,如图3所示。

图3 货币政策的应对措施之一

(二)如何降成本与补短板

货币政策要适应供给侧结构性改革,就要在维护物价稳定和促进充分就业的同时又要兼顾结构性的调整,通过不同货币政策工具的运用来建立起差别性的货币政策。当前我国实现量化宽松的货币政策却仍未解决企业融资难的问题,因此要拓宽企业融资渠道增加直接融资的比重,降低企业的融资成本。另一方面要增加技术投入,推进金融创新,让我国金融市场应对世界经济危机和金融风险的能力显著增强。只有发展健全且成熟的金融体系,才能适应新形势下经济发展增速趋缓的现状,平稳的度过经济新常态时期。最后要与时俱进引入新型货币政策工具,积极探索货币政策工具的创新。例如央行在近年启用的短期流动性调节工具(SLO)、常备借贷便利(SLF),以及宏观审慎工具中的流动性覆盖率(LCR)、净稳定融资比例(NFSR)等。改革开放至今,经济发展的驱动力已经发生了巨大变化。而央行经常使用的一般性货币政策工具不能适应当前经济现状,因此唯有不断创新货币政策工具,才能更好地适应供给侧结构性改革。

综上所述,可以得到货币政策应对“一降一补”措施图,如图4所示。

图4 货币政策的应对措施之二

由此可知货币政策在供给侧结构性改革中的作用方式有以下几种:1.利率市场化定价,健康稳定的资本市场能有效的去产能、去库存、降成本;2.完善的货币供给市场与多渠道的融资方式能降低企业成本和去杠杆;3.完善的汇率体制机制有利于去产能;4.推进金融创新,能增强我国金融体系防范系统性风险的能力,弥补我国经济发展脆弱性的短板;5.推进货币政策工具的创新,能完善货币政策和为供给侧结构性改革服务。

五、对适应供给侧结构性改革的货币政策的建议

总体来看,供给侧改革是解决长期的结构性问题,货币政策作为需求管理政策只能在短期起有效作用。我们不能如同过去一样一味靠需求管理来调控经济,与此同时也要注意避免孤立使用结构性政策工具而不去使用货币政策。货币政策的选择必须立足中国经济现状,配合供给侧结构性改革,让我国在经济新常态时期也能保持经济增速达到一个稳定的状态,并且在保持经济平稳发展的同时也能优化生产要素配置、创新生产组织方式、调整经济结构和转变经济增长方式,实现可持续发展。纵观现阶段我国社会主义市场经济,经济体制和金融体制日益紧密相关,一定要处理好二者之间的关系,在经济发展的同时也要注意防范金融风险的发生。在当前这个特殊时期,选择一个合适的货币政策是颇有难度的,既要能解决现阶段我国经济发展疲软的问题,又要考虑完善改革开放进入深水区所出现的不足与弊端。总体看来货币政策的功能定位是起一种辅助性作用,因此货币政策的制定要从提高其适应性为出发点,同时完善和健全相关的体制机制。以下提出几点对货币政策的建议。

(一)货币政策的主要目标应以保持币值稳定为主

现阶段我国的货币政策往往负担了太多的宏观经济目标,由丁伯根法则可知一个政策目标需要至少对应一种政策工具,而且货币政策具有本身所固有的局限性,不宜承担太多的责任,否则会影响政策效果的发挥。历史的经验和教训告诉我们货币政策的主要目标应当以维持币值稳定为主。根据西方经济学理论可知,像货币这种名义变量对经济增长的作用主要体现在短期,而从长期看来,这种用过度操控需求的政策来刺激国民经济的方法往往会适得其反。保持币值的稳定,能为实体经济的健康发展提供良好的运行环境,并且规避重大金融风险的发生。对于近年来我国经济发展的不平衡和供需结构性矛盾所引起的物价涨幅扩大、通货膨胀率居高不下的趋势,货币政策应当实现保持币值稳定的主要目标。处理好货币政策的主要目标与经济发展总目标之间的相互关系,有条不紊的实现两者间的良性互动与协同共进,实现经济又好又快的发展。

(二)充分发挥货币政策在发展实体经济中的作用

实体经济对于中国经济的重要性如同地基对于建筑物一样重要,实体经济所创造的是看得见摸得着的有形产品与服务。而我们知道衡量一个国家国民生活水平高低的本质因素在于居民们所享有的产品与服务的多少与其层次的高低,这些产品和服务都是实实在在的,都是由实体经济所创造的。如今中国经济表现出的一个显著特征是虚拟经济发展越来越迅猛,在某些程度上甚至超过实体经济的发展,呈现出实体经济与虚拟经济相偏离的情形。虚拟经济和实体经济的关系应该是一种和谐共生的关系:即在实体经济发展速度和规模收益趋缓的同时发展与之相适应的虚拟经济,以达到经济总体的高收益和高增长。一旦虚拟经济过度发展,则会引起经济泡沫,导致金融危机的发生,不利于整体经济的平稳发展并给国家社会和人民带来深重的灾难。因此只有大力发展实体经济,中国经济才能更健康地发展下去。让资金回归到实体经济中去是保持其活力和实现其发展的关键,但过度宽松的货币政策在长期来看可能会引起通货膨胀等不利影响,不能提供稳定健康的外部环境,不能有效支撑实体经济的发展。因此要以量化宽松的货币政策来降低实体企业的融资成本和去除实体企业高杠杆,并引导多种投资方式,提高实体企业的投资收益。最后要在科研与技术创新方面发力,通过引进高新技术人才和鼓励创新让实体经济有永续发展的动力。因此货币政策在这方面可大有作为,例如对创新型企业降低贷款利率等。

(三)加强货币政策与宏观审慎的联系与协调

在宏观经济学中AD-AS 模型是一个重要的模型,它不仅能解释经济的变动,还能分析和评价政府政策的有效性。而在此模型中,总需求和总供给是两个基本的方面。我国过去一直把关注的焦点放在需求侧而忽略了供给侧。经济新常态下我国经济供给侧出现问题后,在着重关注供给侧的同时也同样不能忽略需求侧。因此在供给侧结构性改革中需要加强需求侧的支撑。在“三去一降一补”中,实现了经济结构改革的目的,同时也会使我国金融市场增加诸多不确定性因素,增加其遭遇金融风险的可能性。因此为了让宏观经济更加稳健运行,必须协调好货币政策与宏观审慎的关系,这也能为供给侧结构性改革提供支撑。协调好二者的关系需要以充分就业、经济增长、金融稳定为主要目标,创新多元化的货币政策工具,让结构性的调整起到资源配置济的作用;同时也要处理好二者在机制上的重叠与冲突,发挥其相互之间的促进作用。只有这两个机制的相互配合与协调才能有利于供给侧结构性改革的顺利进行,并尽量规避金融风险的发生,促进经济平稳健康发展和有效降低经济增长的负外部性。

(四)逐渐形成价格型操作目标

货币政策效果的实现需要央行影响商业银行创造货币的能力,在银行创造货币的体系中基础货币处于关键地位,而货币乘数就如同一个“发酵剂”,它与基础货币的共同作用能影响银行信用的扩张能力,央行影响商业银行货币创造能力的关键在于其通过货币政策工具的运用来控制基础货币。控制基础货币的途径可以分为两条:一是可以控制其数量;二是可以控制其价格。前者被称为数量型工具,而后者被称为价格型工具。数量型操作目标由于基础货币供求的不稳定和不确定性会引发利率的频繁波动,为本国金融市场稳定与国家经济健康埋下隐患。长久以来我国货币政策表现出数量型操作目标与价格型操作目标并重的特征,而当今经济现状下我国货币政策的操作目标选择应以后者为主,以减少经济的频繁波动和实现经济更加平稳健康的发展。