不同烹饪方式对黄颡鱼肉品质特性的影响

夏超,于小番,崔丹丹,王慧敏,李小函,田颖,许慧卿

(扬州大学 旅游烹饪学院,江苏 扬州 225127)

鱼肉及其产品可作为人体优质蛋白质、必需微量元素和部分维生素的良好来源,随着我国水产养殖业的兴起,我国膳食中鱼肉的比重日益增加。黄颡鱼的环境适应能力强,在长江中下游、黄河、珠江、黑龙江流域较为常见,是常见的小型经济鱼类,具有营养丰富、含肉率高、味道鲜美和无肌间刺等特点。

不同的烹饪方式由于传热介质的差异,会使鱼肉的组成成分、理化指标和整体风味等发生不同程度的变化[1,2]。常见的鱼肉加热方法有水煮、油炸和微波等。水煮能促进营养物质的释放,使肉质易于消化,降低烹饪处理的不利影响;油炸可赋予鱼肉独特的风味和酥脆的质感,有利于食物的快速成型;微波与炒、煮、炸等传统烹饪方式由外向内的热传导方式的不同在于,鱼肉中的小分子物质吸收微波后,发生剧烈震动,电磁能量转化为鱼肉中的能量,从而产生热能[3]。大量研究表明,微波加热可降低蛋白质的分解速率,保护多不饱和脂肪酸,并对大肠杆菌等常见细菌具有较好的灭菌效果[4-6]。目前国内对黄颡鱼的研究主要集中在养殖、饲料、繁殖和营养等方面,研究表明,烹饪与食物的营养价值、感官特性以及消费者的接受程度具有明显的相关性[7],但烹饪对黄颡鱼品质的影响却鲜有报道。本研究以黄颡鱼为研究对象,比较水煮、油炸和微波这3种不同传热介质的加热方式对黄颡鱼的影响,旨在得到最佳的加热方法和评价方式,为黄颡鱼的品质利用及加工生产提供一定的基础科学依据。

1 材料与方法

1.1 材料与试剂

新鲜黄颡鱼:购自扬州市本地农贸市场;硫酸铜、硫酸钾、氢氧化钠、硫酸、盐酸、硼酸溶液、乙酸镁、氯化钠、石油醚:国药集团化学试剂有限公司;甘氨酸、丙烯酰胺、三羟甲基氨基甲烷、双丙烯酰胺:北京金泰宏生物科技有限公司;N,N,N,N-四甲基乙二胺、β-巯基乙醇:上海麦克林生化科技有限公司;溴酚蓝、十二烷基硫酸钠:Diamond科技公司;Marker蛋白:生工生物工程(上海)股份有限公司。

1.2 仪器与设备

自动凯氏定氮仪、脂肪测定仪、HYP-1008消化炉 上海纤检仪器有限公司;电子天平 赛多利斯科学仪器(北京)有限公司;Vortex-Genie 2涡旋振荡器 美国Scientific Industries公司;HH-4数显恒温水浴锅 江苏金坛市环宇科学仪器厂;DHG-9140A电热恒温鼓风干燥箱 上海精宏试验设备有限公司;箱式电阻炉 余姚金电仪表有限公司;调节式万用电炉 南通市长江光学仪器有限公司;TMS-Pro物性测定仪 美国FTC公司;65 μm PDMS萃取头 上海安谱科学仪器公司;Trace ISQ气质联用仪 美国赛默飞世尔有限公司。

1.3 试验方法

1.3.1 样品制备

新鲜黄颡鱼宰杀→去除内脏→洗净后去骨、去皮→取净鱼肉→放入料理机搅碎混匀→制成鱼泥→称取5 g鱼泥放入自制模具→压制成5 cm×2.5 cm×0.25 cm的鱼片→以生肉作对照组→采用水煮、油炸和微波3种烹饪方式(每种烹饪方式设定低、中、高3种烹饪温度,样品烹饪程度的判断标准见表1)进行加工→鱼泥成品于-70 ℃冰箱冷冻保存。

1.3.2 基础营养物质的测定

1.3.2.1 粗蛋白的测定

参照GB 5009.5-2016《食品中蛋白质的测定》,测定样品中蛋白质含量。

1.3.2.2 水分的测定

参照GB 5009.3-2016《食品中水分的测定》,测定样品中水分的含量。

1.3.2.3 粗脂肪的测定

参照GB 5009.6-2016《食品中粗脂肪的测定》,测定样品中脂肪的含量。

1.3.2.4 灰分的测定

参照GB 5009.4-2016《食品中灰分的测定》,测定样品中灰分的含量。

1.3.3 质构特性

用质构仪对黄颡鱼样品的质构特性包括硬度、粘附性、弹性、胶黏性、咀嚼性等参数进行测定。采用TPA检测,对样品进行两次压缩。探头类型为TA5圆柱形探头,目标25%,触发点负载500 g,测试速率1 mm/s,返回速率1 mm/s,循环次数2次。

1.3.4 挥发性风味物质

GC-MS样品:选取生肉、水煮中、油炸中和微波中4个处理组的3个样品,将5 g样品与0.18 g/mL氯化钠溶液按1∶1混合,样品充分均质后放入20 mL顶空瓶中待测。

使用65 μm的PDMS/DVB萃取头;萃取时间 40 min。生样萃取:置于45 ℃水浴中;熟样萃取:置于60 ℃水浴中,解吸时间5 min。3组平行试验取平均值。

气相色谱条件:HP-5MS石英毛细管柱(30 mm×0.25 mm,0.5 μm);升温程序:初始温度40 ℃,保持1 min,以4 ℃/min升至160 ℃,立即以10 ℃/min升至250 ℃,保持3 min;载气(He)流速1.0 mL/min;模式进样:不分流。

质谱条件:电子能量70 eV,灯丝发射电流200 μA,离子源温度250 ℃,检测器温度250 ℃,接口温度250 ℃,检测器电压1.2 kV,质量扫描范围50~450 m/z。

1.4 数据处理与分析

采用Microsoft Excel 2010软件和SPSS 20.0软件进行分析和绘制图表。测定结果用“平均值±标准差”表示,p<0.05表示差异性显著。

2 结果与分析

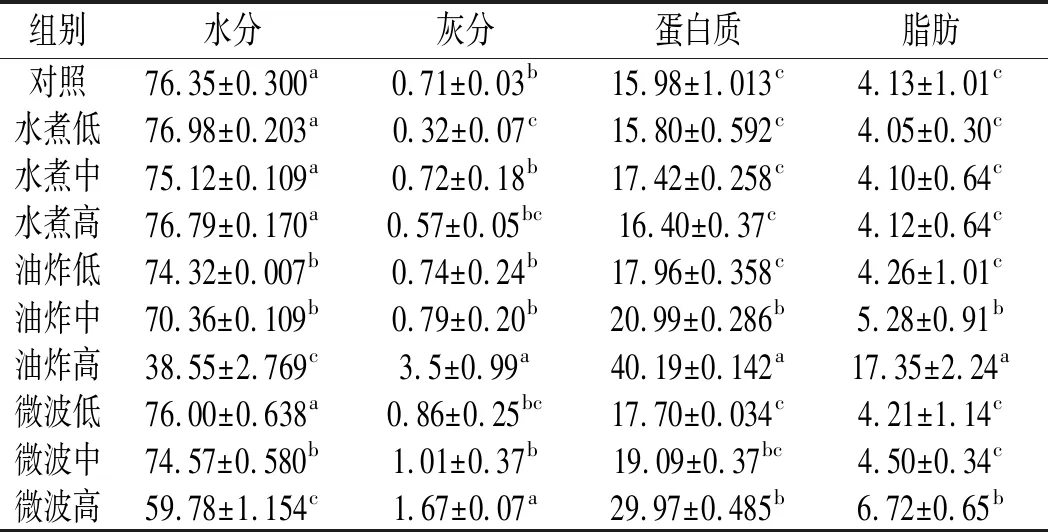

2.1 不同烹饪方式对黄颡鱼鱼肉基础营养物质的影响

蛋白质、脂肪、矿物质和维生素是鱼肉中主要的基础营养物质,从食品营养的角度出发,蛋白质和脂肪含量在评价鱼类营养水平中具有重要意义。由表2可知,鱼肉经水煮后水分含量无明显变化,且与生肉接近,可能是加热时与水直接接触,导致水分无显著变化。与其他处理组相比,油炸高和微波高处理组的水分损失差异显著(p<0.05),可能是因为高温导致鱼肉中的水分蒸发较快。鱼肉在不同烹饪方式处理后灰分含量变化显著(p<0.05),说明其无机物质受烹饪方法和时间影响较大,与陈丽丽等[8]对脆肉鲩鱼肉的实验结果一致。

表2 不同烹饪方式下黄颡鱼鱼肉的基础营养物质Table 2 The basic nutrients of Pelteobagrus fulvidraco by different cooking methods g/100 g

水煮处理后鱼肉蛋白质和脂肪含量无显著差异(p>0.05),与油炸和微波相比差异显著(p<0.05),其中油炸中、微波中和微波高处理组的蛋白质和脂肪含量显著提高(p<0.05),可能是因为鱼肉在加热过程中水分大量损失,导致蛋白质和脂肪的相对含量增加,与阮光锋等[9]烹调后罗非鱼的粗蛋白和粗脂肪含量有所升高的研究结果一致。随着油炸时间的延长,水分不断减少,在表面形成带有气孔的外皮壳,油脂不断渗入而导致含油量的增加[10]。Bastias等[11]的研究结果表明,三文鱼和智利鲭鱼的蛋白质含量在不同烹饪处理后均显著增加,但脂肪含量下降,可能是鱼类品种的影响所致。Alipour等[12]研究了油炸和烧烤对波斯鲟鱼片基本成分的影响,发现处理后鱼片的水分相对含量显著降低,蛋白质和脂肪的相对含量显著增加。值得注意的是,油炸高和微波高处理组的灰分、蛋白质和脂肪含量显著上升,说明适当延长烹饪时间有利于提高单位重量的营养物质含量。

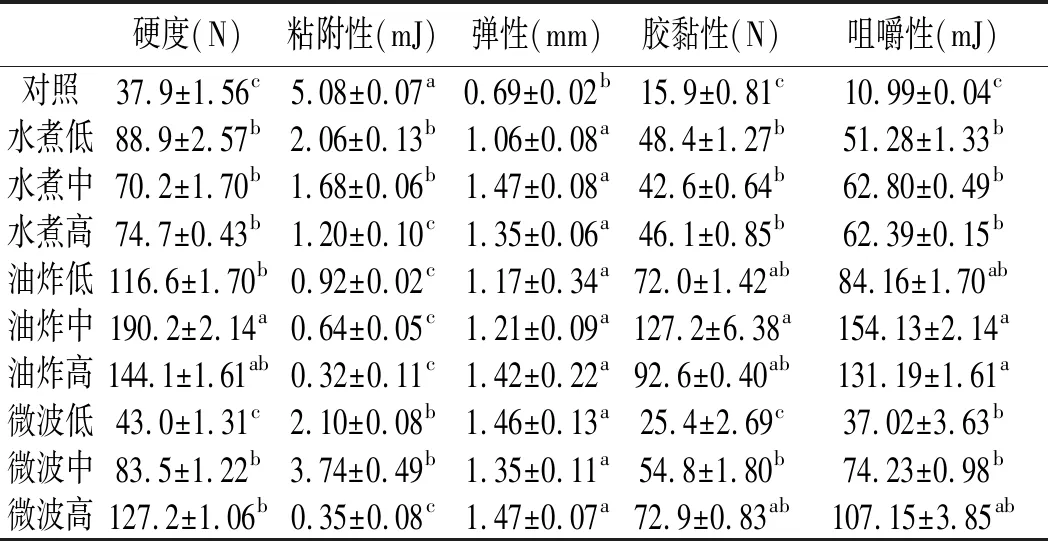

2.2 不同烹饪方式对黄颡鱼鱼肉质构特性的影响

质构特性用来直观地表征肉制品的组织状态、品质性状、结构变化和口感好坏等,是评价鱼肉感官质量的重要指标[13]。由表3可知,黄颡鱼鱼肉的质构特性在不同烹饪方式及程度下的变化显著(p<0.05)。硬度是食品保持内部性状的结合力[14],油炸处理的鱼肉硬度与生肉的差异最为显著(p<0.05)。粘附性是咀嚼时与口腔器官粘在一起的力,油炸处理的鱼肉粘附性与其他组的差异显著(p<0.05)。弹性主要表现为对外力的抵抗能力,鱼肉在水煮、油炸和微波处理下的弹性无显著差异(p>0.05),表明不同烹饪方法对黄颡鱼鱼肉弹性的影响差别不大。油炸中处理组的鱼肉胶黏性最高,可能是因为加热过程中油脂的渗入使鱼肉整体的胶黏性显著增加;而油炸高处理组的胶黏性相对于油炸中处理组有所下降,可能是因为随着时间的延长,鱼肉内部水分大量散失,表面炭化,蛋白质变性程度加剧,导致胶黏性下降。咀嚼性反映了将食品咀嚼成适合吞咽时的稳定形态所需要的能量大小,鱼肉在油炸处理下表现出较高的咀嚼性,可能是因为高温下肌原纤维蛋白变性以及胶原蛋白收缩[15],使肌肉纤维更加紧密。

表3 不同烹饪方式下黄颡鱼鱼肉的质构特性Table 3 The texture characteristics of Pelteobagrus fulvidraco by different cooking methods

黄颡鱼肉的硬度、弹性、胶黏性和咀嚼性在加热处理后均有不同程度的上升,其中油炸的影响最大。硬度和咀嚼性这两个特性直接决定了鱼肉的食用口感。鱼肉的硬度和咀嚼性越小,肉质越嫩。由表3可知,在鱼肉成熟的前提下,水煮中处理组(30 s)硬度(70.2 N)最小,水煮高处理组(60 s)咀嚼性(62.39 mJ)最小。由此可见,水煮的鱼肉质构最佳。

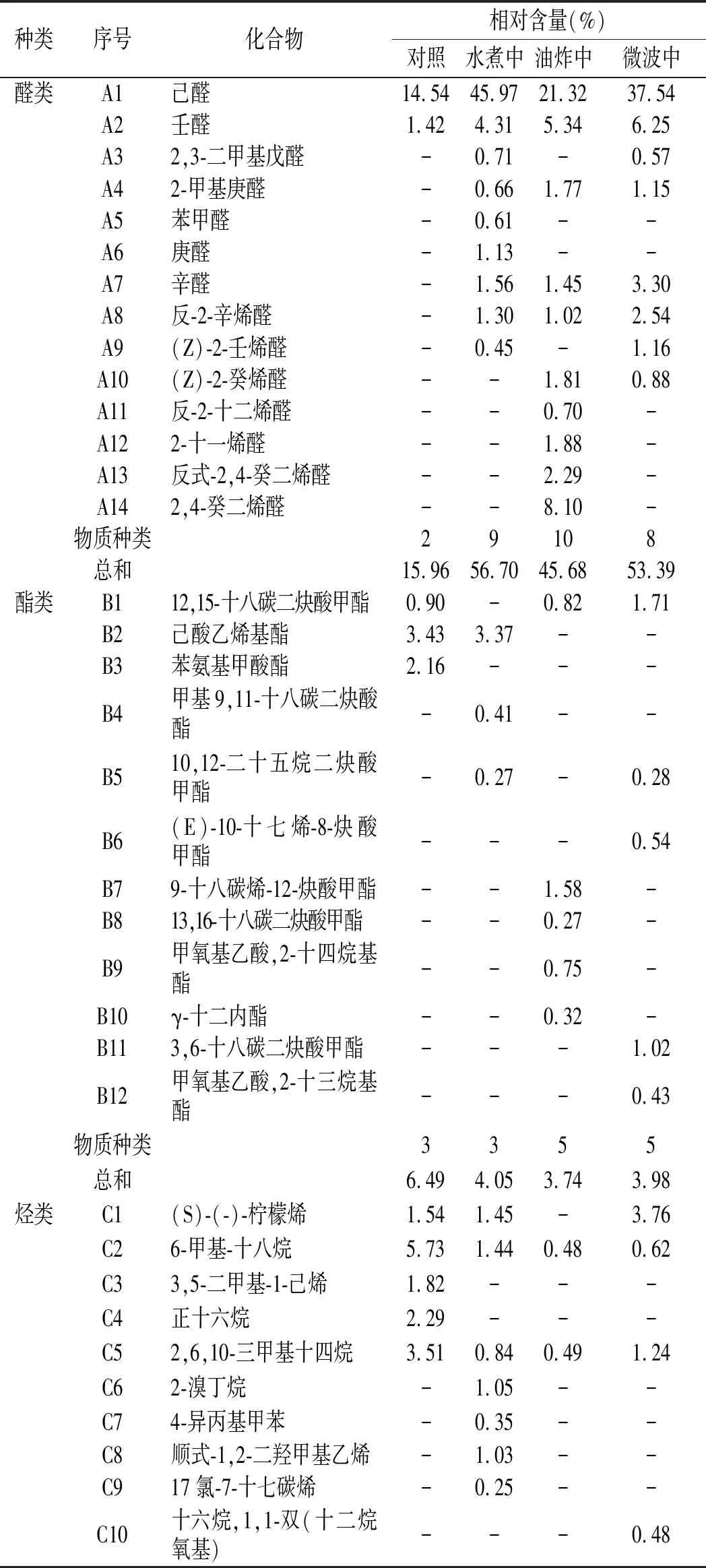

2.3 不同烹饪方式对黄颡鱼挥发性风味物质的影响

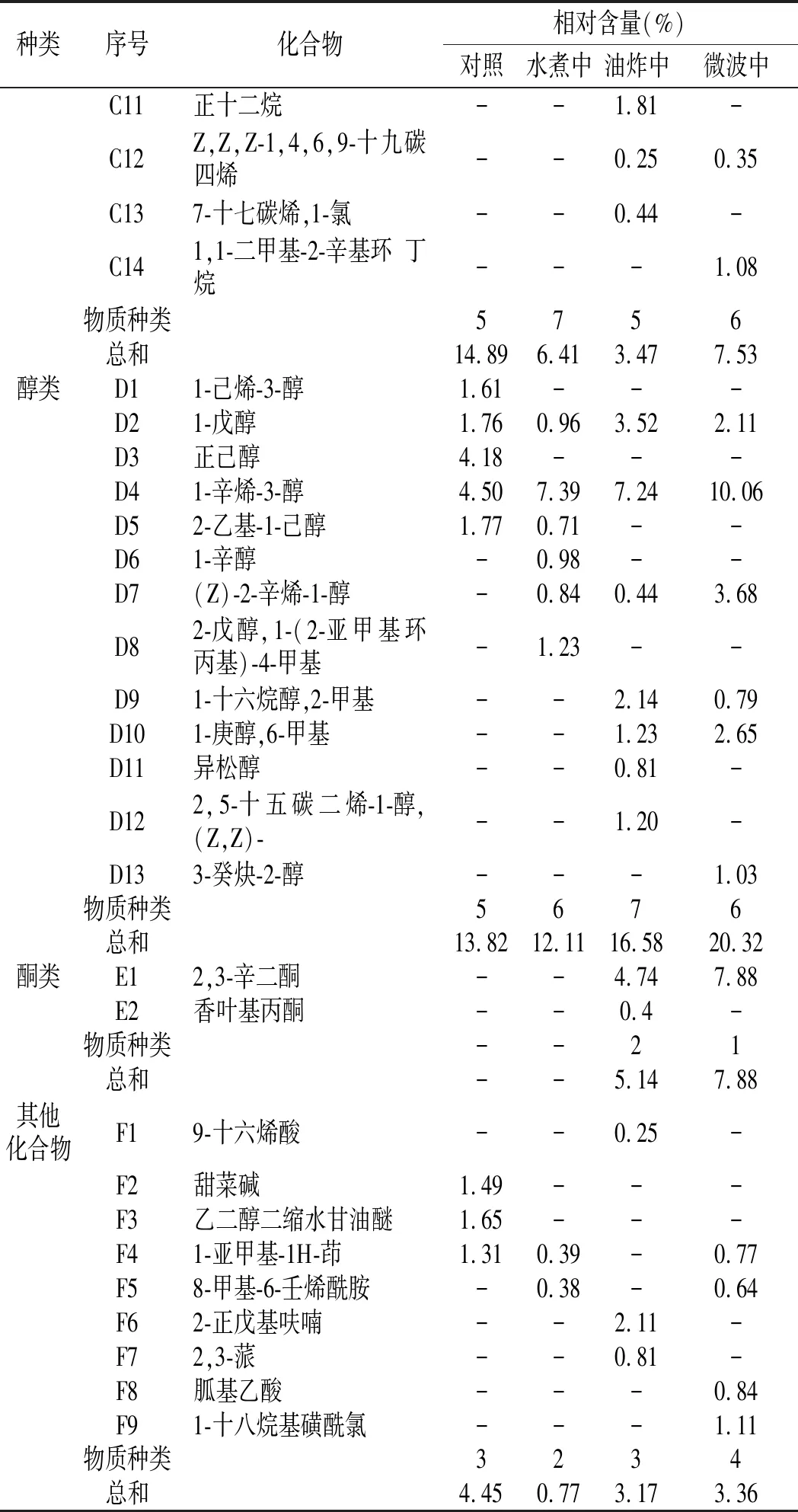

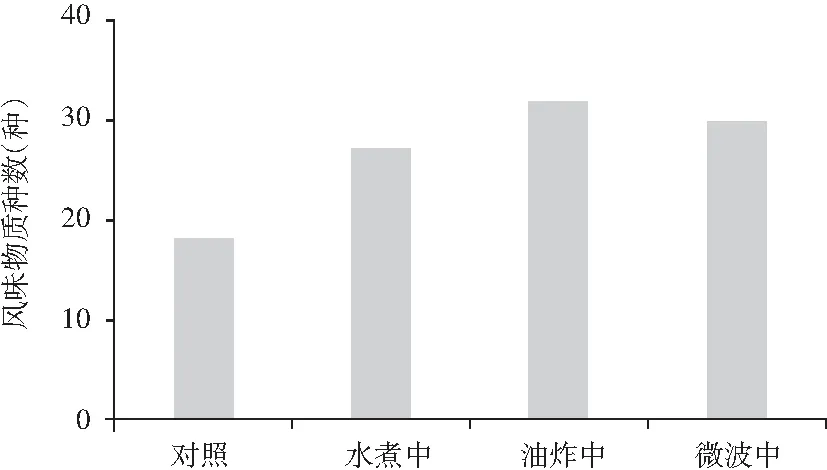

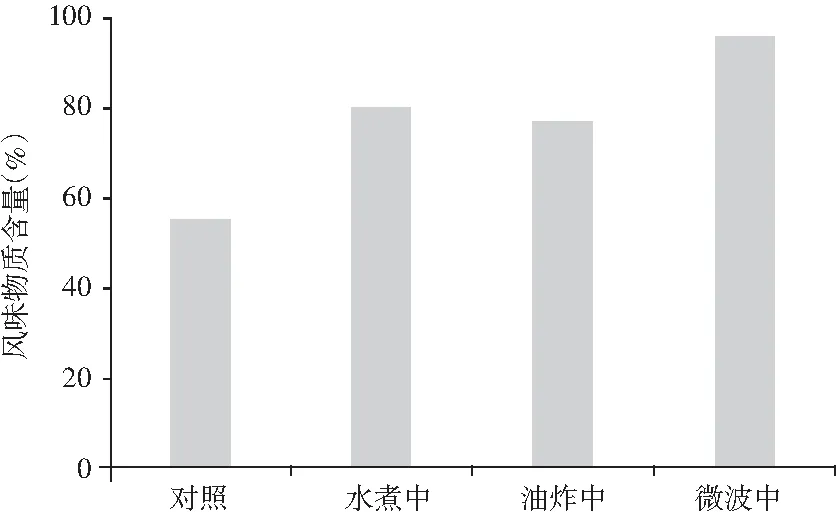

鱼肉中挥发性风味物质的种类及含量是评价鱼肉加热方法的重要标准之一,相关研究表明,烹饪方式与挥发性物质的形成对消费者的基本特征偏好和接受度有直接影响[16]。由表4、图1和图2可知,水煮、油炸和微波加热处理的黄颡鱼鱼肉分别检测出27,32,30种挥发性物质,相对含量分别为80.04%、77.78%和96.46%。

表4 不同烹饪方式下黄颡鱼鱼肉挥发性风味物质的相对含量Table 4 The relative content of volatile flavor components in Pelteobagrus fulvidraco by different cooking methods

续 表

图1 不同烹饪方式下黄颡鱼鱼肉挥发性风味物质的种数Fig.1 The number of volatile flavor components in Pelteobagrus fulvidraco by different cooking methods

图2 不同烹饪方式下黄颡鱼鱼肉挥发性风味物质的含量Fig.2 The content of volatile flavor components in Pelteobagrus fulvidraco by different cooking methods

3种烹饪方式处理鱼肉中,醛类化合物的含量都占到了一半左右,因此醛类化合物在鱼肉总体风味中的比例最高。醛类物质大部分来源于脂质氧化和降解[17],其阈值较低,通过气味调和作用而对鱼肉的总体风味产生一定的影响[18],鱼肉的肉香味大部分来源于此,具有代表性的醛类如己醛、壬醛和辛醛,能赋予鱼肉甜香味和果香味。鱼肉中检测出的酯类化合物对风味的贡献不大,其生成过程较为复杂,主要来源于微生物作用或酯化反应。研究表明,高温不利于酯类物质的形成[19]。经水煮、油炸和微波处理后的鱼肉酯类相对含量都很低,且与生肉比较呈下降趋势。烃类物质的阈值较高,但在一定条件下可以形成醛类、酮类和酯类化合物,对总体风味的呈现有一定的潜在影响。醇类化合物来自羧基化合物的还原或脂肪在高温下的氧化分解,不饱和醇类的阈值相对于饱和醇类较低,油炸和微波后鱼肉中醇类物质的种类和含量均有所增加,可能是因为高温促使鱼肉中的蛋白质和脂肪降解,生成小分子的醇类物质。在油炸和微波处理中,分别检测出2种和1种酮类化合物,其中香叶基丙酮具有热带水果味和木香味[20]。综合来看,微波处理下黄颡鱼中的醛类、醇类等主要风味物质的含量比水煮和油炸多,因此微波赋予黄颡鱼更丰富的风味。

3 结论

不同烹饪加热方式处理后的鱼肉,其基础营养物质、质构及风味物质发生了显著变化。与对照组相比,水煮对样品整体的品质特性影响最低,其中,中、高处理组的硬度和咀嚼性相对于油炸和微波较低,说明水煮处理的肉质较嫩。油炸样品的蛋白质及脂肪的含量较高,产生风味物质的种类最多,达32种,但水分损失严重。微波高处理组的样品蛋白质和脂肪含量由原先的15.98 g/100 g和4.13 g/100 g,增加至29.97 g/100 g和6.72 g/100 g,且水分含量比同等时间油炸处理要高,硬度和咀嚼性较低,风味物质的相对含量最高,达96.46%。综合考虑鱼肉的营养、质构和风味各项指标,得出微波加热处理的黄颡鱼鱼肉品质最佳,其中,微波60 s的鱼肉质感较好,微波100 s的鱼肉蛋白质和脂肪含量较高。