七味白术散加减联合推拿治疗小儿感染性腹泻的临床研究

李淑璟, 张 龙, 于园园, 许建峰

(1.宁夏医科大学总医院儿科,银川 750004; 2.宁夏医科大学总医院急诊科,银川 750004;3.宁夏医科大学回医药现代化教育部重点实验室,银川750004)

小儿急性感染性腹泻是指以大便次数或数量增多,大便性状改变为主要临床症状的一种小儿常见疾病,包括肠炎、消化不良、胃肠功能紊乱等[1],对小儿威胁极大,容易引起电解质紊乱和酸碱失衡。中医认为小儿腹泻其病因可分为感受外邪、伤于饮食、脾胃虚弱、脾肾阳虚等,其中以感受外邪和内伤饮食为多见[2]。因此,本研究运用七味白术散加减及小儿推拿内服外治相结合的方法联合治疗小儿急性感染性腹泻,疗效好,报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

本研究纳入宁夏医科大学总医院儿科2018年1 月—2019 年1 月收治的急性感染性腹泻患儿100 例,年龄最小6 个月,最大为36 个月,病程2~7 d;将患儿按照入院顺序编号随机分为对照组和治疗组,每组50 例。对照组采用常规治疗方法,治疗组采用七味白术散+推拿治疗,治疗方案患儿家属均知情同意。对照组男31 例,女19例,平均年龄(25.0±8.3)个月;治疗组男 28 例,女22 例,平均年龄(24.5±8.0)个月,两组一般资料均衡,差异均无统计学意义(P 均>0.05),具有可比性。

1.2 诊断标准

参照《消化内科学高级教程》[3]及《实用中医儿科学》[4]的诊断标准对急性感染性腹泻患儿进行确诊。西医诊断标准:①患儿大便次数增多,每日多于5 次;②大便性状改变,呈稀水样或蛋花汤样,无脓血或黏液;③粪便病原学检查阳性,检测出病原微生物或特异性抗体。中医诊断标准:小儿感染性腹泻病属于中医“泄泻”范畴,主要表现为大便稀薄、色淡无臭、带有奶瓣或不消化食物残渣、神疲倦懒、面色萎黄、舌淡苔白边缘有齿痕、脉缓、指纹淡。

1.3 纳入、排除标准

纳入标准:①符合中西医诊断标准;②6 个月≤年龄≤3 岁;③初发病例且未经治疗;④伴有发热、腹泻、脱水等症状;⑤患儿家属知情同意并签署知情同意书。排除标准:①严重水电解质失衡紊乱的患儿;②同时患有心脏病、肝肾综合征、免疫缺陷、先天性疾病等患儿;③有药物过敏史的患儿;④精神病患儿。

1.4 治疗方法

1.4.1 对照组 患儿给予常规治疗,包括饮食指导,口服或静脉补液,纠正水电解质失衡,并予以止泻(临床用蒙脱石散),补锌,抗感染,降温等对症治疗[5]。饮食上强调继续饮食,满足生理需要,原则上由少到多,由稀到稠,根据患儿的疾病状态逐渐过渡到正常饮食,如腹泻或呕吐严重者,可暂禁食4~6 h,但不应禁水。液体治疗主要包括从患儿腹泻开始,给予口服足够液体预防脱水。母乳喂养者继续母乳喂养,混合喂养的婴儿在母乳喂养的基础上给予口服ORS 液等,合并其他症状的应进行对症治疗。同时感染性腹泻患儿应按患儿年龄及早补充适量的锌。

1.4.2 治疗组 患儿在常规治疗的基础上,使用七味白术散及配合小儿推拿治疗。其中七味白术散原方由人参、白术、木香、甘草、葛根、茯苓、藿香七味药组方而成。对所有患儿分为两类:实证腹泻和虚症腹泻,根据虚实选择不同的穴位。实证腹泻:清大肠,退六腑,清把门,拿肚角,推上七节骨,按揉足三里,清补脾土,揉龟尾穴,捏脊这样攻补兼施的方法进行推拿治疗。虚症腹泻:补大肠,推上三关,补脾土,逆时针方向进行磨腹,推上七节骨,揉龟尾,捏脊刺激等方法进行推拿治疗。使用时手法要平稳轻快,柔和以渗透,小儿感染性腹泻以推脾经、推大肠、摩腹、揉脐为基本的推拿处方,根据患儿病情及年龄配合治疗,每日1 次,以此健脾和胃、和中化湿。

1.5 观察指标及疗效标准

治疗7 日后比较两组患儿治疗前及治疗后大便次数、症状持续时间、住院天数及临床疗效。疗效标准:临床症状、体征消失或基本消失,粪便病原检查结果阴性为显效;临床症状、体征明显改善,病原检查结果阴性为有效;临床症状、体征无明显改善,甚至加重,粪便病原检查结果阳性为无效;总有效率=(显效例数+有效例数)/总例数×100%。

1.6 统计学方法

数据录入阶段采用Epidata 3.1 进行双人录入,采用SPSS 22.0 软件对数据进行统计分析;计量资料用均数±标准差()表示,采用 t 检验;计数资料用频数、百分比(%)表示,采用卡方检验,等级资料比较使用Wilcoxon 秩和检验。P≤0.05为差异有统计学意义。

2 结果

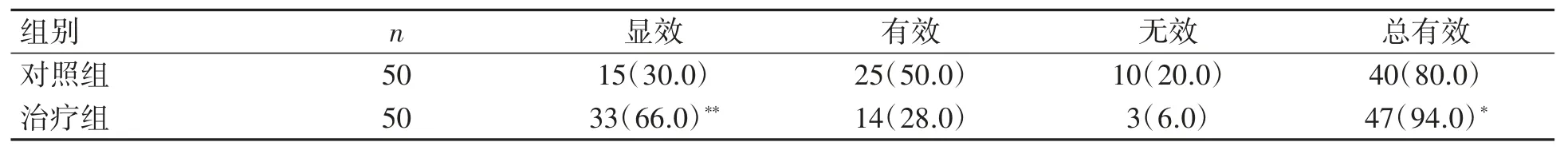

2.1 两组患儿疗效比较

Wilcoxon 秩和检验结果显示,治疗组显效率高于对照组(Z=-8.054,P<0.01);χ2检验结果显示,治疗组总有效率高于对照组(χ2=4.332,P<0.05),见表1。

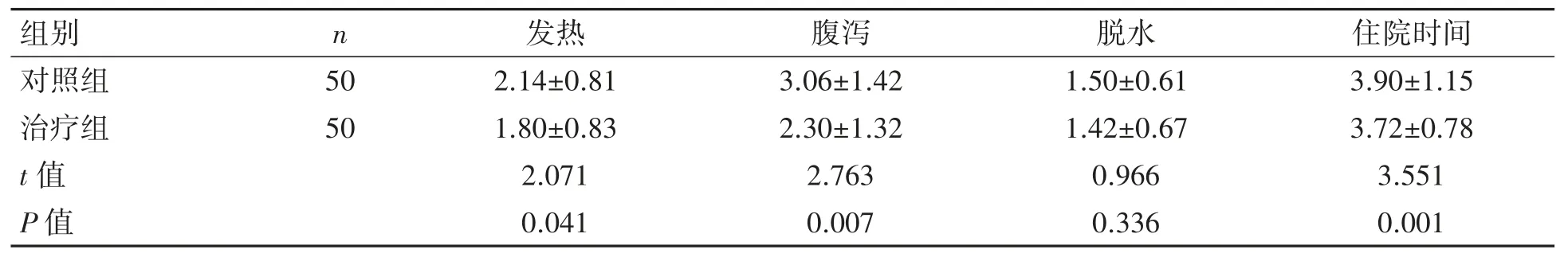

2.2 两组患儿症状持续时间和住院天数比较

与对照组相比,治疗组发热、腹泻症状持续时间均短(P 均<0.05),住院时间少(P<0.01),见表2。

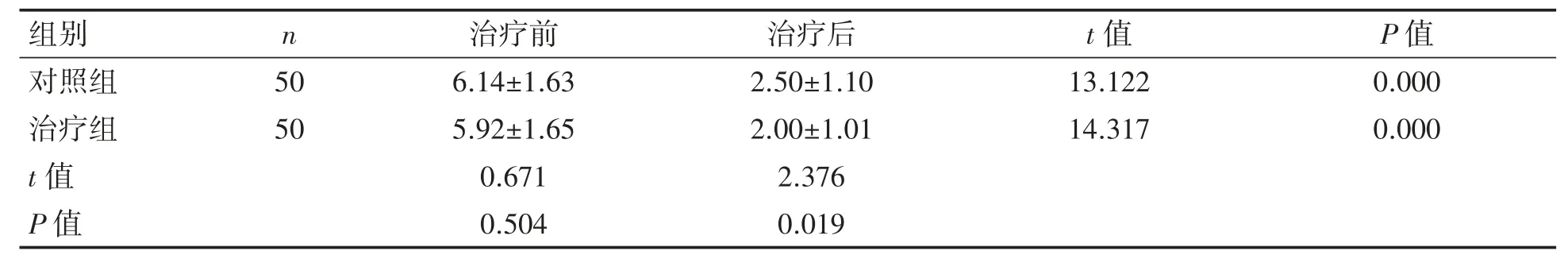

2.3 两组患儿大便次数比较

两组患者治疗后大便次数均少于治疗前(P均<0.01),治疗组治疗后的大便次数少于对照组(P<0.05),见表 3。

表1 两组患儿临床疗效比较[例(%)]

表2 两组患儿症状持续时间和住院天数的比较(d)

表3 两组患儿治疗前与治疗后大便次数比较(次/d)

3 讨论

小儿急性感染性腹泻是儿科常见疾病,病因复杂,多由肠道内细菌、病毒、真菌感染引起的,与季节相关性较大,主要症状有腹泻、发热、呕吐、腹痛、脱水等。如治疗不及时或不正确容易引起重度脱水、酸中毒、营养不良等多种并发症,对患儿生长发育产生巨大影响[6]。中医认为小儿感染性腹泻,其泄泻之本在于脾胃功能受损,胃主受纳水谷,脾主运化精微,若脾胃虚弱,升清降浊功能失常,则水谷不化,精微失散,清浊不分合污而下,致使泄泻发生[7]。小儿“脾常不足”的生理特性致使小儿腹泻以脾胃受损为本,食积、湿滞、气滞等病邪为标,故临床治疗以助运兼施、健脾止泻为主。

本文结果显示,七味白术散加减联合小儿推拿的治疗方法比蒙脱石散常规治疗组显效率和总有效率高,临床症状发热、腹泻持续时间及住院时间也较对照组少。与李清等[8]的研究结果相似。七味白术散方中人参、白术、茯苓、甘草四者为四君子汤组成,四君子汤为补气健脾的基础方,加之藿香以芳香化湿、健脾止泻,葛根取其升阳止泻之功,木香是三焦气分之要药,有行气止痛,健脾消食之功[9]。诸药合用补气健脾、和中止泻,《幼科发挥》一书中将七味白术散称之为治泄作渴之神方[10]。本文用于小儿急性感染性腹泻时,兼证加减,用药灵活,并且考虑小儿用药的口感因素。若腹泻伴有热证者,常用连翘来代替黄连等清热之品,临床观察发现小儿腹泻多伴有不欲饮食的症状,则加焦山楂、鸡内金、炒麦芽、神曲等消食导滞之品;若腹泻伴有腹痛者,则加延胡索以理气止痛,或重用炒白芍,《神农本草经》中有言:炒白芍主邪气腹痛,止痛,利小便,益气;若伴有呕吐者,应积极治疗,合理饮食,同时及时补液预防脱水,加强护理,注意腹部保暖,避免寒湿等不良刺激,用药则加姜半夏,先止吐后用药,减少对患儿的刺激;若久泻不止者,加肉豆蔻、白扁豆以涩肠止泻。小儿推拿是以各种手法来刺激穴位,使经络气血通畅,则脏腑功能协调,从而达到治病的目的[11]。

因此七味白术散加减小儿推拿相结合的治疗方法,可调理脏腑阴阳,疏通经络气血,在发挥止泻的功效上又增加患儿食欲,临床疗效满意,值得进一步推广应用。