全球流动背景下技术改进与选择案例研究

——抗战后方“战时建筑”设计混合策略初探

李海清

敬登虎

人类文明发展史是一部不同地区间生产、生活技术不断产生(发明)、交流(传播)、发展(改进)和竞争(选择)的历史。在古代,这种状况更多地发生于交通联系相对便捷的、相邻地区间的较小空间区域范围内,而15 世纪末至16 世纪初全球航路开通以来,特别是18 世纪工业革命爆发之后,由于生产力水平的迅速提升,人类运用现代科学技术改造自然的能力空前加强,全球各地区间逐步实现了技术上的整体互动——技术发明与技术传播进入了全球流动时代。同时,技术发明与技术传播也成为全球流动背景下技术研发与输出的主要形式。毫无疑问,技术传播通常总是从水平较高地区向较低地区扩张,似乎后发地区建筑活动的技术策略仅限于被动接受输入之一途,而事实并非如此。技术传播过程中的改进与选择就是明证,其手段也往往不是那么纯粹,而是根据各地具体条件在建造模式上采取混合策略。本研究所关注的抗战时期中国后方“战时建筑”,正是反映这种技术传播过程中的改进与选择之复杂机制的一类有趣例证。

其实,类似的例证显然并非仅限于此,笔者感兴趣的案例至少还包括中国近代教会大学校园建筑、三线建设时期的工业建筑与居住建筑等。那么,为什么要先从抗战时期中国后方“战时建筑”做起呢?这其实是个关于中国近现代建筑(技术)史研究的史学史问题。抗战时期是中国近代史的重要转折期,这是学界的基本共识。然而,这一历史学科之通史意义上的“转折”对于中国建筑究竟意味着什么?这种“转折”对于当时中国建筑活动究竟具有怎样的影响?建筑史学界其实极少予以关注——事实上,就既有研究而言,抗战爆发之前的十多年以及战后,中国建筑师在干什么、怎么干,已大体可以廓清。而有关战争期间他们在中国后方所作所为的研究,也经历了从无到有的发展过程,且至今仍不甚清晰。出于崇尚“永恒”而矮化临时建筑的习惯性认知,甚至认为他们设计的大量“战时建筑”毫无价值,这其中可能存在着意味深长的误解——在亟须寻求自主创新之路的今日,审慎检讨有关设计实践,深具理论价值和现实意义。

这里必须要明确的是:本研究之“战时建筑”,是指抗战时期位于战略后方的中国中西部地区的建筑活动,因钢材、水泥等现代建筑材料供应严重不足,以至于不得不极少使用甚至放弃,转而向传统的民间建筑学习,以就地取材的“简易建筑技术”实现低成本快速建造,回应急迫现实需求之产物与载体。关于抗战时期的中国建筑,既有研究主要分布于建筑学和土木工程两大学科。前者多认为彼时中国建筑活动总体趋于凋零,有极少量关于简易建筑技术的观察与描述[1]~[4];而后者集中于中国古代木结构[5],仅属相关研究,关于木材力学性能[6]、关键节点受力机理[7]、木构架整体受力性能[8][9]等研究有一定参考价值。显然,“战时建筑”及其简易建筑技术是长期以来被忽视的主题——来自建筑学的分析缺乏科学方法支持,而来自土木工程学的研究则鲜有针对性。可见,与早已成为热门话题的中国近代教会大学校园建筑、三线建设时期的工业建筑与居住建筑等相比,抗战时期中国后方“战时建筑”研究尚属亟待开垦的荒芜之地。加以简易建筑技术本就存在耐久性方面的天然缺憾,实物遗存寥寥无几。若再不展开抢救性调查、发掘与整理,势将迅速成为“死无对证”的悬案。

有鉴于此,本研究聚焦抗战时期中国后方建筑设计实践,基于文献梳理、档案查阅和田野调查,采用建筑学和土木工程学科交叉方法,将“战时建筑”置于长时段的中国现代建筑发展脉络中加以观察,案例选取侧重现存资源相对丰富的重庆地区,特别关注建筑结构设计。意在明晰“战时建筑”借鉴中国传统民间建筑技术的总体特征;进而以国立女子师范学院和国立中央大学柏溪分校两所高校建筑设计实践为载体,就中西比较视角下的结构抗侧能力展开有针对性的分析,揭示其采取混合设计策略的意图正在于寻求空间合用、结构合理与易建性诉求的均衡,其设计思维超越了战前多所倚重的“再现”,这不仅表征了一种认知进展的萌发和观念转变的契机,而且还投射出技术改进与选择的历史逻辑。

一、“战时建筑”设计实践综述

1.“战时建筑”简要回顾

1937 年夏,抗日战争全面爆发,大量机关、企业及学校内迁,后方人口快速增长,急需快速新建房屋。西南诸省作为战略后方,现代建筑材料生产起步不久,工业化水平很低,很难获得钢材、水泥等新型建材。另一方面,国民政府实行“战时经济”统制,民用房屋建设投入微薄。于是各地不得不借鉴传统民间建筑技术,快速建造大量就地取材的低成本房屋,而几乎不用钢材、水泥。

首先,在居住建筑方面,1939 年前后梁思成、林徽因夫妇自行设计建造昆明龙头村寓所,采用当地民居常见木架、土墙和瓦顶;而陕北中共领袖们也只得屈身窑洞之中。办公建筑如西康省义敦、甘孜二县政府皆用生土技术构筑;雷波、道孚二县政府则用木架瓦顶;省府交通厅用石构,而延安中共中央办公厅大楼(设计者杨作材)也用类似做法。观演建筑如重庆国民大会堂(设计者哈雄文)用木桁架、土墙,重庆青年会电影院(设计者“基泰工程司”杨廷宝)用砖柱、夯土墙、双竹笆墙以及空斗砖墙;延安中央大礼堂(设计者杨作材)用砖石砌体(含拱券)及木屋架。教育建筑如西康省德格县立小学用生土夯筑、密肋木梁平顶,与当地“碉房”如出一辙;白玉县小学、康定县立瓦斯沟小学也用类似做法。即使是梁思成、林徽因规划设计昆明西南联大校舍,也用土墙、铁皮顶和草顶。就连直接关涉国防安全的军事工程,如重庆白市驿机场空军指挥所及美军第14 航空队营房,也均为土墙草顶,重庆珊瑚坝机场航站楼甚至用竹构草顶。

2.“战时建筑”之简易建筑技术特征

同样是回应战争引起的“房荒”,西欧主要采用现浇或预制钢筋混凝土结构、钢结构与砖混结构。而中国“战时建筑”则普遍采用或借鉴民间建筑技术,考其缘由至少有三:一是物产,抗战时期中国钢铁、水泥工业仍较薄弱,中西部地区的现代建筑材料供应更是严重不足;二是交通,其时后方交通运输条件远非今日可比,地震、山体滑坡、泥石流等地质灾害频发;重庆以上长江干流不适航运,难以获取进口资源;三是经济,战时经济“以军事为中心,实行计划经济”,基本建设必须让路,只能因陋就简。借鉴民间建筑技术、普遍采用简易建筑技术也就顺理成章了。有趣的是,虽然这些原型长期且广泛存在于民间,战前却难登建筑设计业界大雅之堂。具体而言,1920—1930 年代风行一时的“中国固有式”建筑,其精髓早已被定义为将北方官式建筑样式和现代建筑技术叠合,怎能轻易放弃钢筋混凝土框架结构、钢结构和砖混结构等而使用木架土墙?至于“国际样式”建筑,就更不可能循此做法。

而这里的关键问题在于:“战时建筑”是否只要直接沿用传统民间建筑技术即可达成诉求?其技术路径是否仅限于直接借鉴传统民间建筑之“易建性”?若真如此,建筑师和工程师的专业工作又有何意义?实际上,因简易建筑技术耐久性普遍不理想,“战时建筑”今已所剩无几,很难构建出完整证据链。所幸笔者基于长期持续关注,借力同侪鼎力相助,通过文献查阅、档案搜寻和田野调查,发现两处尚存实体物证的案例,且有案可查:久负盛名的“基泰工程司”设计的重庆国立女子师范学院扩建工程,以及国立中央大学工程处自行设计的新建柏溪分校。

二、案例研究:两所高校建筑设计之混合策略

1.两所高校建筑设计信息简况

1)国立女子师范学院扩建工程

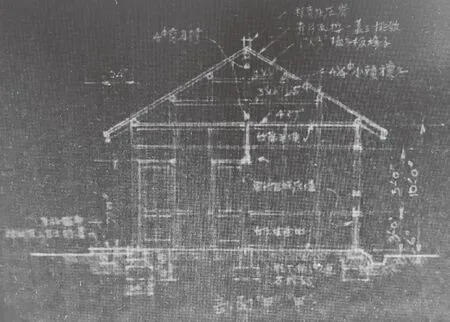

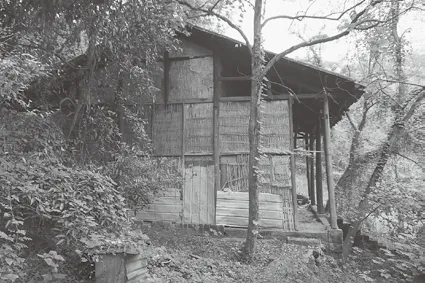

针对抗战全面爆发后的严重“师荒”,教育部于1938 年创设国立师范学院制度。国立女子师范学院即为其中唯一女子师范学院(下文简称“女师院”)。1940 年5 月筹建,经勘察设校于江津县白沙镇。当年8 月1 日签署购地契约,委托“基泰工程司”设计,继而春祥泰营造厂中标承包一期工程。中秋节后开工,11 月11 日建成并投入使用。后又于1941 年扩建,承包商同前。现有案可查者为基泰工程司完成于1941 年6~7 月的一套扩建工程设计图纸,共7 张,其深度近于建筑专业施工图。上有专业图签,标注设计机构名称(中英文对照)、建设单位、项目名称、项目编号、图纸编号、设计者、绘图者、校正者、修改者、绘图日期以及修改日期等。图纸反映出各类教学、生活用房皆用简易建筑技术,现存实物为教室一栋(图1、图2),食堂一栋(屋顶已毁,仅余砖柱、屋架),以及不明用途房屋一栋。

2)国立中央大学新建柏溪分校

图1:国立女子师范学院教室设计图

图2:国立女子师范学院教室外景(左为1940年代旧照,右为现状)

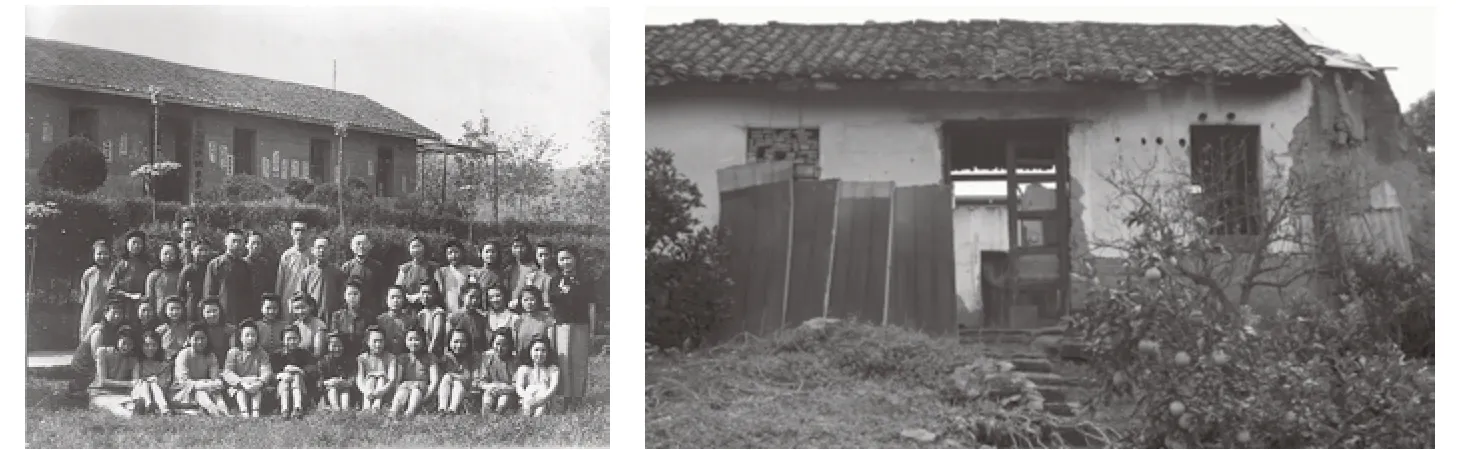

国立中央大学虽贵为国民政府教育部“长子”,为当时中国最重要、最具实力大学之一,亦不得不于1937 年9 月23 日奉教育部令迁校至重庆,仅用42 天就在沙坪坝建成可容纳1000 多人的新校舍,并于11 月22 日正式开学。校舍使用简易建筑技术,既有瓦顶也有草顶。至1938 年夏又于柏溪新建校区(下文简称“柏溪分校”),9 月设本校工程处,自行筹备设计、备料与施工,翌年2 月初步建成。校区占地148.5 亩,土地含旧房全部购价17500元。现有案可查者为《国立中央大学柏溪分校建筑图》和《国立中央大学柏溪分校校舍建筑费概算说明》,完成于1939 年2—10 月,共有图纸17 张。有证据表明,这其实是配套概算一并呈报的竣工图,专业图签标注了项目名称、比例尺、绘图日期。有设计者和绘图者签名,分别是张尔兆、黄登瀛和史凤新三位[10]。其深度近于方案设计,各类校舍也普遍采用简易建筑技术,现存实物为传达室一栋(图3、图4),保存状况尚可。

图3:国立中央大学柏溪分校学生宿舍设计图

图4:国立中央大学柏溪分校传达室外景

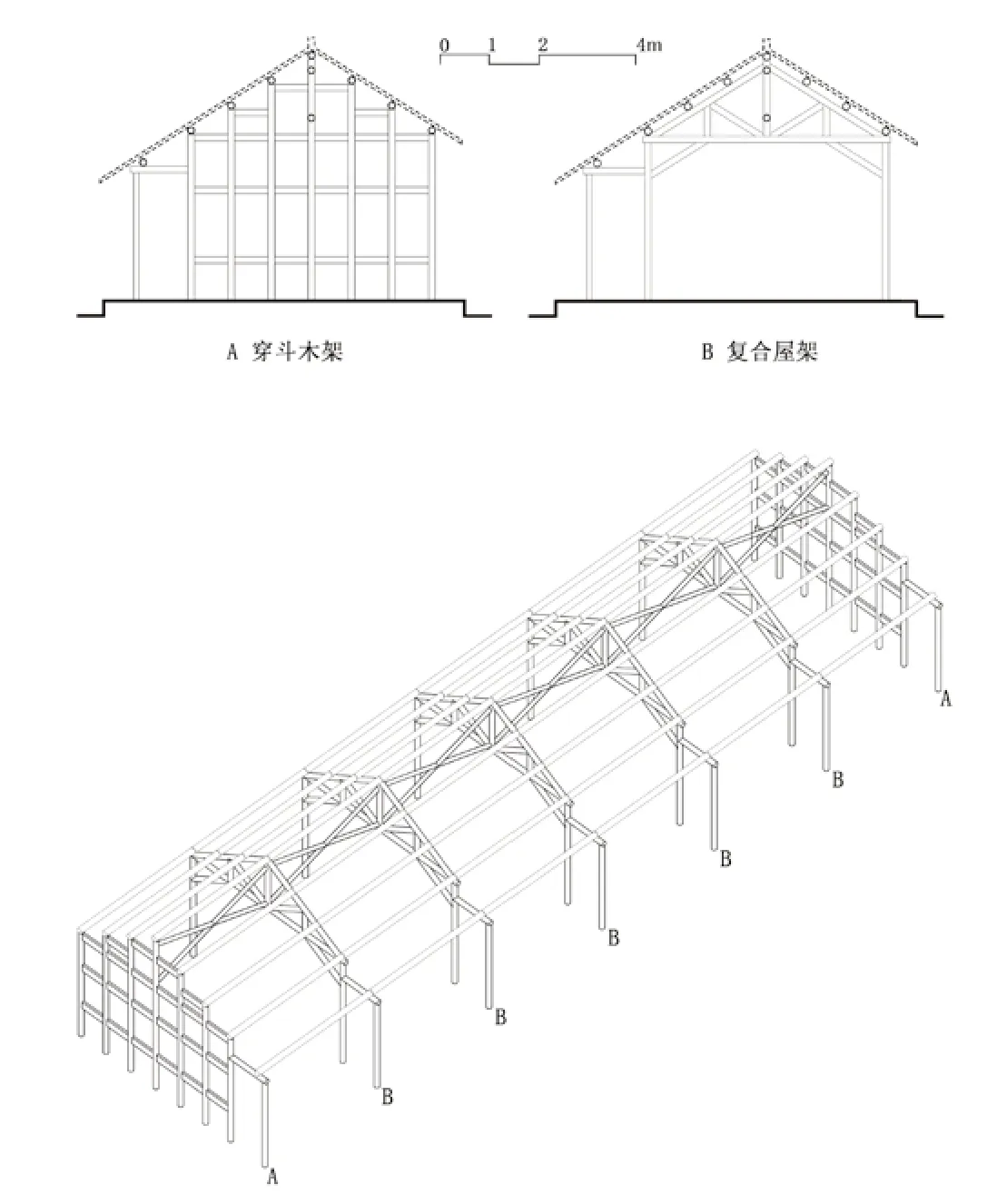

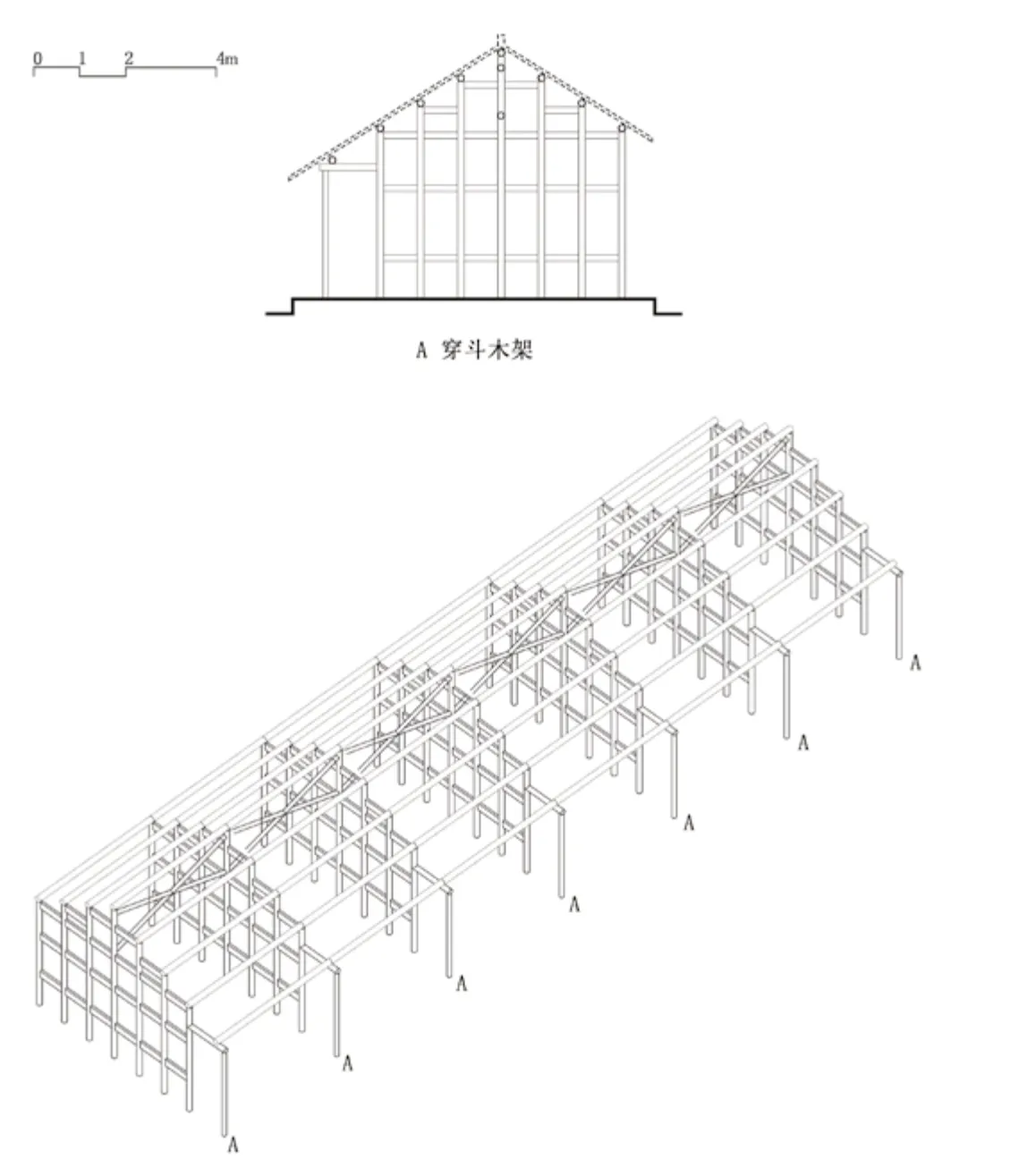

以上两所高校虽皆为国立,其校园建设由中央拨款,但因战争环境所迫而建设周期都很短[11],借鉴当地传统民居之穿斗木架确属明智之举。因其是现场预制装配,木架整体起竖,水平联系构件吊装就位(图5),加以墙体普遍使用竹笆抹灰,可达快速建造之目的。从历史照片来看(图2、图4),两所学校似仅沿用当地传统技术。而实物查勘与图档判读显示它们并未直接沿用穿斗木架,而是有目的地加以调整和优化,并与西式屋架相结合,采取混合策略,以达成结构合理、空间合用和易建性诉求,其中尤以“女师院”为甚。

2.“混合”策略:基于力学模型的建筑结构设计分析

1)单榀屋架层面的混合骨骼

图5:中国西南地区传统穿斗木架建筑工地现场预制装配“拢架”场景

图6:中央大学柏溪分校传达室现状测绘简图

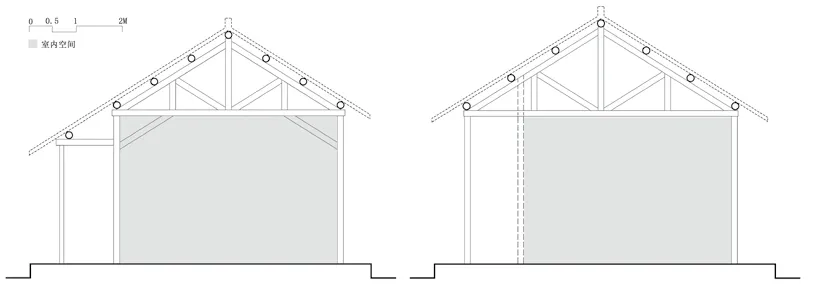

两所高校建筑设计普遍存在三个层面的混合(表1)。首先是在屋架层面,即单榀屋架内部的混合:如中央大学柏溪分校传达室貌似仅采用穿斗木架,而通过在室内和山面仔细辨认可知,其屋架形式为三角形桁架与穿斗木架的叠加,即在穿斗木架梁端使用了斜向上弦杆,上弦杆之上才搁置檩条(图6)。又如“女师院”图书馆

主体空间用三角形桁架,开敞外廊用抬梁木架一个步架(图7 左),形成复合屋架。如此可利用桁架少有竖向杆件落地而便于组织空间的优势,且避免桁架直接覆盖开敞外廊必然带来的问题(图7 右):竹笆抹灰外墙不得不被三角形桁架之上、下弦杆或腹杆穿过,以至增加施工难度。而外廊结构体独立设置可改善易建性。

国立女子师范学院和国立中央大学柏溪分校建筑技术信息比较 表1

图7:国立女子师范学院单榀屋架层面的混合骨骼:复合屋架与整体西式屋架构造比较分析图

更为重要的是,就抗侧刚度而言,此复合屋架优于直接覆盖外廊的整体西式屋架:设上述两种情况柱端约束条件相同,则柱抗侧刚度与 EI / H3成 正比(柱抗侧刚度等于ηEI / H3,其中E 为木材弹性模量,I 为柱截面惯性矩,圆形截面柱 I=πd4/64,d 为圆柱直径,H 为柱高,η 取值与柱端约束条件有关);单榀屋架抗侧刚度与每根柱抗侧刚度之和 ∑EiIi / Hi3成正比(i=1,2,3……n,n 为柱根数)。也就是说,对于单榀屋架而言,柱根数越多、截面尺寸越大、高度越小,则其抗侧刚度就越大。可见此复合屋架是一举三得:空间合用、结构合理且易于施工。

具体而言,以复合屋架(灰线绘制)为基准型(图8),设2、3 号轴线柱高为 h,1 号轴线柱高为 0.8h,木材弹性模量 E 以及柱截面惯性矩 I 按相同取值考虑,分别为 e 和 i ,则该复合屋架所有柱子抗侧刚度之和为:∑EiIi/ Hi3= E1I1/ H13+ E2I2/ H23+ E3I3/ H33=ei /(0.8h)3+ ei / h3+ ei / h3=1.95ei / h3+ 2ei / h3=3.95ei / h3。

而直接覆盖开敞外廊的整体西式屋架,就其空间高度来看,实际上存在三种可能(图8)。

首先是西式屋架下方室内空间高度与复合屋架相同(图8 左),即二者后檐柱等高,则该西式屋架所有柱子抗侧刚度之和为:∑EiIi/ Hi3= E1I1/ H13+ E3I3/ H33= ei / h3+ ei / h3=2ei / h3。可见复合屋架抗侧刚度是该西式屋架约1.98 倍。

其次是西式屋架与复合屋架脊高相同(图8中),即西式屋架柱高约为 0.9h,室内空间高度下降10%,则其所有柱子抗侧刚度之和为:∑EiIi / Hi3= E1I1/ H13+ E3I3/H33= ei/(0.9h)3+ ei/(0.9h)3=2.74ei/h3。可见复合屋架抗侧刚度仍为该西式屋架约1.44 倍。

再次是西式屋架与复合屋架前檐柱高相同(图8 右),即西式屋架柱高为 0.8h,室内空间高度下降20%,则其所有柱子抗侧刚度之和为:

∑EiIi/ Hi3= E1I1/H13+ E3I3/H33= ei/(0.8h)3+ ei/(0.8h)3=3.91ei/h3。可见复合屋架抗侧刚度为该西式屋架约1.01 倍,仍具微弱优势,而这意味着西式屋架以下净空高度降至基准型的80%,仅2.64m,这是建筑设计取值无法接受的。

图8:国立女子师范学院复合屋架与整体西式屋架抗侧刚度比较分析图

很明显,若用西式屋架,又想获得与基准型相同的净空高度,则其抗侧刚度约为复合屋架一半,可见复合屋架抗侧能力具有显著优势。或可存疑处在于:因比西式屋架多用2号轴线柱,三根柱总耗材为2.8h,不够省料。但实际情况是,若采用与前者相同室内净空高度的西式屋架,2 号轴线处因有竹笆抹灰外墙,亦须设构造柱。而基泰原设计图及春祥泰营造厂估价单都显示,复合屋架两端杉木柱径仅为5 英寸,约 127mm,已经很细。该构造柱用料比复合屋架结构柱只能略小或相同,则两根结构柱加一根构造柱的总耗材约为 3.0h,反超复合屋架——复合屋架 2号轴线柱可兼用于结构与构造,这正是混合设计策略之功。

2)单体建筑层面的混合系统

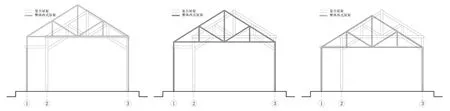

在建筑层面,首先是单体建筑内部、单榀屋架之间混合,即内隔墙和山墙用穿斗木架,而室内较大空间无隔墙处使用以桁架为主的复合屋架,每间用剪刀撑(图9),如“女师院”图书馆、教室及“柏溪分校”第十八教室等。其利在于一是空间合用,因穿斗木架多柱落地,难以形成较大无柱空间,而复合屋架则因较少竖向构件落地而无此弊;二是改善易建性,因桁架无竖向构件落地,若内隔墙及山墙使用它来结合竹疤抹灰墙,须另设龙骨,而穿斗木架则无此弊;三是利于加强结构整体刚度,穿斗木架因多柱落地,其抗侧能力优于仅两端设柱的桁架,也优于仅三柱落地、以桁架为主的复合屋架。若于纵向间插使用复合屋架、穿斗木架及剪刀撑,与仅用桁架相比,有助于加强结构整体刚度。

单体建筑层面的另一种混合是:若不需要较大无柱空间或大小空间兼具,则皆可使用穿斗木架并设剪刀撑(图10),也显然有别于全用穿斗木架而无剪刀撑的传统做法,其结构纵向抗侧刚度得到有效加强。如“女师院”学生宿舍储藏室、医疗室以及教职员厕所浴室。

若建筑单体内部兼具大小空间,则采用前述各类混合型屋架并以不同方式组合。这便于统筹兼顾各建筑单体设计以满足不同诉求,实现综合效益最大化,即空间合用、结构合理和便于施工。但即使以西式屋架为主,也可能引入原生竹材和绑扎节点等中国民间做法,如“女师院”礼堂兼饭厅与附属小学。总之,技术策略上的混合是一种常态。

3)选材与构造方面的混合运用

图9:国立女子师范学院单体建筑层面的混合系统之一:穿斗木架、以桁架为主体的复合屋架以及剪刀撑混用状况分析图

图10:国立女子师范学院单体建筑层面的混合系统之二:穿斗木架引入剪刀撑混用状况分析图

既然“混合”是一种常态,就并非仅限于结构设计。在墙体构造上,“女师院”外墙多用土墙和单竹笆墙,而内墙则多用双竹笆墙——这应是设计者认为该地区建筑热工诉求不及隔声重要;“柏溪分校”“凡竖列木柱之下均垒砌与房址原有各方面高度相合之方墩承之,以免塌陷之弊。墙之最下部用青砖垒砌,减少潮湿;中部用双层竹照壁以便隔音隔热;最上部用单层竹照壁,两面均糊灰刷粉”。选材根据项目具体状况合理搭配:居住、教学建筑多用瓦顶,而厕所、浴室等多用草顶;“女师院”礼堂兼饭厅、附属小学以及与“柏溪分校”同期建设的沙坪坝校区第十三、十五教室甚至使用楠竹桁架、草顶和土质地面;“柏溪分校”“宿舍及大部分实验室均装置地板及附建阁楼,教室等处均用砖地,图书馆、饭厅、图房、水炉房、浴室、盥洗室及一部分实验室用石板地”。室内普遍用竹席吊顶,也有完全暴露屋架者;即使采用穿斗木架的宿舍,也于山墙设气窗,以改善竹席吊顶内通风。凡此种种,不胜枚举。所有这些都说明混合策略已被设计者运用到极致,而不必顾忌是否纯粹。

三、讨论:知识储备、理智姿态和设计意图

上述分析与此前对中国传统木构建筑在工程科学合理性方面的既有认知有所不同。如梁思成认为其“至于‘工程的’方面,由今日工程眼光来看,甚属幼稚简陋,对于将来不能有所贡献”。虽然本研究无意苛求前人,但实际状况确非完全如此——梁作出这一结论是在1934 年1 月,其时中国营造学社正忙于调查北方官式建筑,对于南方民间建筑的成规模田野调查与研究远未展开。而西南地区民居大量使用穿斗木架,与北方官式建筑普遍使用“抬梁”存在显著差异。其单榀木架柱间距多为0.8~1.5m,柱的抗侧刚度与 EI / H3成正比,即与柱高成反比。由于柱间联系大量使用水平构件“穿”,实际上降低了柱的计算高度,有利于提高柱自身的抗侧能力。而单榀屋架抗侧刚度与每根柱抗侧刚度之和 ∑EiIi/ Hi3成正比(i=1,2,3……n,n 为柱的根数),柱越多则屋架抗侧能力越强。因此,单榀穿斗木架不仅每根柱因大量使用水平构件“穿”而抗侧能力较强,且因多柱落地而使其整体横向抗侧刚度较优。但在开间方向(纵向)上,穿斗木架间距多为3~4m,两榀相邻木架形成“Π”形结构。而中国木构普遍使用榫卯节点,榫卯既非理想铰接,也绝非理想刚接,这意味着穿斗木构纵向抗侧比横向抗侧更重要。若屋架间设剪刀撑,可利用三角形稳定性,大大增强其纵向抗侧能力。另外,西式桁架虽因缺少落地竖向构件以致单榀屋架横向抗侧刚度较弱,却因惯用剪刀撑而使结构系统纵向抗侧较优。上述两所高校建筑设计,其共性在于兼取中西木构二者优势加以“混合”:以局部或全部使用穿斗木架加强横向抗侧,另以剪刀撑加强纵向抗侧。双管齐下,超越纯粹中国穿斗木架和纯粹西式屋架结构,堪称前无古人,是一种耐人寻味的结构设计创新。

关于穿斗木架缺乏非正交构件而不能利用三角形稳定性之弱点,其时中国建筑学人已有认知:“中国匠师素不用三角形”[12],木框架易变形失稳引起结构破坏(图11),这与西式屋架恰成鲜明对照(图12)。而“女师院”项目都设剪刀撑或角撑,这应主要归因于第一代中国建筑师普遍接受近现代建筑学专业教育,能运用结构科学知识:1920—1930 年代“中国固有式”建筑大量使用各类桁架,足以说明此问题已得到足够关注。

图11:中国传统穿斗木架缺乏非正交构件导致木框架易于变形、失稳和引起结构破坏

综上,“战时建筑”设计之混合策略,其意图并非获得新的结构技术在形式上的纯粹——单纯考虑结构自身的力学特性是否合理而置空间合用与易建性等于不顾,也并非仅为借鉴传统结构技术易建性,而置结构力学合理性和空间合用于不顾。其意图正是寻求空间合用、结构合理与易建性的综合平衡,具有典型的建筑设计思维整合优化特征。相较于此前“中国固有式”建筑满足于用现代建筑材料(钢与钢筋混凝土)和建筑结构类型(西式屋架)再现与它们原先并无瓜葛的中国传统北方官式建筑样式,且为此不惜牺牲功能、结构和经济三者合理性,不仅是结构技术革新,也堪称设计观念上的进步。他们并不盲目排斥或一味崇尚什么,而是具有中西兼治的知识储备,理解中国营造传统和西方建筑技术互有长短,采取了为我所用的理智姿态,并集中体现为明确的设计意图。

图12:法国Château de Digoine古堡始建于1233年(左),利用三角形稳定性原理设置桁架与角撑,而2014年初建于中国云南大理的民居穿斗木架(右)仅将剪刀撑和斜撑作为施工临时支撑构件来使用

四、结论:结构创新、技术进步与认知进展的萌发

本研究聚焦抗战时期中国后方“战时建筑”设计实践及其简易建筑技术,基于文献梳理、档案查阅和田野调查,通过描述其普遍采用的材料、结构、构造和施工技术,明晰其超常之举的总体特征是借鉴中国传统民间建筑技术之易建性;进而以两所高校建筑设计为重点,对其结构合理性、空间合用性及易建性进行综合分析与比较,结果表明:

首先,中国传统穿斗木构在力学上并非一无是处,其单榀木架横向抗侧较强,但总体纵向抗侧较弱;而常见西式屋架尤其是两端支承的三角形桁架结构在力学方面也并非十全十美,其单榀屋架横向抗侧能力较弱,但因使用剪刀撑而总体纵向抗侧较强。另外,中国传统穿斗木架结构便于和竹笆抹灰墙体结合但难以获取大空间;常见西式屋架尤其是两端支承的桁架结构体系虽利于获取大空间,却较难与竹笆抹灰墙结合。因此,中国传统穿斗木架和西式屋架尤其是两端支承的桁架,二者在结构合理性、空间合用性及易建性三方面各有优势,存在互补的可能。

其次,以上述两所高校案例为代表的“战时建筑”,其设计兼取中、西两种体系各自优势,以“混合”求互补:以局部或全部使用穿斗木架及复合屋架加强横向抗侧,另以普遍使用剪刀撑加强纵向抗侧。它没有直接沿用穿斗木架或西式屋架这两大类原型,而用剪刀撑增强结构纵向抗侧,为传统穿斗木架植入科学性;而西式屋架也因其有规律的间插性运用、地方性的选材与施工工艺等得以完成其环境适应性过程。

再者,“战时建筑”选材与构造设计一以贯之采取混合策略,结合施工便利和空间合用等通盘考量,显示其并非直接照搬中国穿斗木架之易建性优势或直接运用西式屋架之空间合用优势,而是寻求空间合用性、结构合理性与易建性诉求的综合平衡,是一种基于典型的设计思维的建筑技术进步。尽管迄今为止并未发现上述两个案例的设计者发表相关著述直接阐明其设计思路,但图档判读和实物查勘两方面提供的证据,足以展示其基于现代建筑工程专业知识的设计思维,表征着一种认知进展的萌发:中国建筑师开始意识到中西木构技术其实各有长短的真相,由此尝试跳脱传统的“再现”模式,针对“中国问题”,基于效率考量,开拓新的设计思路。

而有趣之处还在于,这种转变并非孤立或个别现象。抗战时期的中国建筑师多有类似借鉴传统民间建筑技术的实践尝试,而与此并行的,是研究者的兴趣焦点也同期并行转向了民间建筑。其实,西式屋架技术在19 世纪中叶以后早已在中国传播开来,而中国建筑师也已于20 世纪初叶研习并掌握之;同时,中国传统民间建筑技术本就一直存在而并非如今日这样岌岌可危。那为什么这种富有深意的集体性、方向性转变——兼取二者之长的互补与创造性改进——一直要等到抗战时期才集中出现呢?实际上,至少在此前的一些地方性实践如“嘉庚建筑”和一些教会大学校园建筑中,借鉴传统民间建筑技术的混合设计策略已多所斩获,但问题在于其设计主体并非当时正试图在建筑学专业界占据主流的中国建筑师,更未见他们就此受到显著影响的报道。而因战争逼迫退入西南一隅乃至深处绝境之后,此前沉湎于永恒价值观和两种再现的中国建筑师,其直面真实问题之建造本能终于被唤醒:基于现代建筑科技的知识背景,因应此地之宜,回应此地之题。这似乎投射出一种全球流动背景下技术改进与选择的历史逻辑,即创造性思维和实践突破往往伴随着外力的挤压。

那么,创新的内生驱动机制何时才能真正形成?

(田野调查和论文写作过程中得到赵辰、张十庆、张宏、郭璇、龙灏、 王歆、吴琳、许东明、裴钊以及其他师友指教与帮助, 硕士研究生张嘉新、王英妮、朱镇宇,以及笔者指导的 本科生课外研学小组朱翼、周明睿、郭浩伦等提供资 料查询和现场测绘支持,谨此一并致以衷心感谢!)

注释

[1]建筑工程部建筑科学研究院.中国建筑简史·第二册:中国近代建筑简史[M].北京:中国工业出版社,1962:6-7.

[2]杨秉德.中国近代城市与建筑[M]. 北京:中国建筑工业出版社,1993:3,8,19,57.

[3]李海清. 中国建筑现代转型[M].南京:东南大学出版社,2004:228-230.

[4]郭小兰. 重庆陪都时期建筑发展史纲[D].重庆大学硕士学位论文,2013:61-64.

[5]陈志勇,祝恩淳,潘景龙. 中国古建筑木结构力学研究进[J].力学进展,2012,42(5):644-654.

[6]李瑜,瞿伟廉,李百浩. 古建筑木构件基于累积损伤的剩余寿命评估[J]. 武汉理工大学学报,2008,30(8):173-177.

[7]淳庆等. 江浙地区抬梁和穿斗木构体系典型榫卯节点受力性能[J].东南大学学报(自然科学版),2015,45(1):151-158.

[8] Kataoka Y,Itoh H,Inoue S. Investigation of fuzzily arranged“Hanegi”in traditional wooden building[C]. Whistler:6thWorld Conference on Timber Engineering,2000.

[9] Maeda T. Column rocking behavior of traditional wooden buildings in Japan[C].Miyazaki:10thWorld Conference on Timber Engineering,2008.

[10]依概算说明书可知,设计单位就是中央大学自设“工程处”。从图纸上的术语使用(剖视图、立视图)、剖面绘制(多无室内外高差),以及《国立中央大学柏溪分校校舍建筑费概算说明》上第四项“工务费”关于人员薪资支出“主任兼设计一人,监工兼绘图二人,收发材料员一人,计由(19)27年9月至(19)28年7月共支薪如左数。其由本大学调用者月薪不计,仍列于本校经常费内”等细节可以推断,三位设计者极有可能并非建筑学专业出身,而是从本校临时调用,具有机械或土木类专业背景。其设计绘图质量远逊于基泰工程司为国立女子师范学院所做工作。

[11]如国立女子师范学院与春祥泰营造厂于1942年8月25日订立的建筑工程承包合同,其建设内容为附属中学分校教室一栋和学生宿舍一栋,合同约定施工期限仅35天(包括雨天)。

[12]“林徽因在《清式营造则例》之《第一章 绪论》中认为:中国匠师虽从来不用三角形,但他们知晓三角形是唯一不变动的几何形,只不过极少运用这一原则。依笔者田野调查经验,似亦确实如此。如在施工过程中利用三角形稳定性原理架设剪刀撑和斜撑作为临时支撑,但在竣工后通常都会被拆掉。当然,也有在木结构主体部分及其维修加固工程中使用剪刀撑之类的三角形构法之案例,如应县佛宫寺释迦塔暗层即使用了剪刀撑,实际上形成了类似腰箍的整体交圈桁架。尽管如此,它是刻意被隐匿的。另一方面,工匠几无通过写作传播职业经验特别是理性认知的习惯,依据今日存世的《营造法式》仍无从确认他们是否真的在理念上对此有足够清晰的认知。与中国木构建筑存在密切亲缘关系的日本传统木构建筑也有类似情形——即日本工匠似乎意识到三角形具有结构稳定性,但因为美学上的顾虑,在实践中极为排斥其运用。可以这样认为:关于三角形的结构稳定性,中、日传统工匠在经验上有此意识,但尚未达到明白其科学原理的水平,最多只能算是经验科学——千百次试错之后获得的经验性认知,而经验、科学以及经验科学,三者并不能划等号。反观近代时期的日本,其木构技术进步之一即在于受西式结构技术影响,明确了三角形稳定性原理的科学价值,并在实践中加以积极推广和运用。详见:中国科学院自然科学史研究所.中国古代建筑技术史[M].北京:科学出版社,2016:84-89;另见:村松貞次郎著. 日本建築技術史——近代建築技術の成り立ち[M]. 東京:地人書館株式會社,昭和38年.108-109.”