人类卫生健康共同体的科学内涵、时代价值与构建路径

王明国

【关键词】人类卫生健康共同体;人类命运共同体;公共卫生治理;健康丝绸之路

【DOI】10.19422/j.cnki.ddsj.2020.07.006

新冠病毒具有隐蔽性、持续性和跨界传播的显著特征,是影响人类生存与安全的严重威胁。当前,全球疫情仍然处于失控状态,全球公共卫生治理体系受到全面冲击,引发加快公共卫生领域深度治理的广泛呼声。2020年5月18日,习近平主席在第73届世界卫生大会视频会议开幕式上倡议,“共同构建人类卫生健康共同体,共同佑护各国人民生命和健康,共同佑护人类共同的地球家园。”[1]在新冠肺炎疫情全球蔓延的关键时刻,习近平主席倡议构建人类卫生健康共同体,对于提振全球抗疫信心,遏制、减缓并最终战胜新冠肺炎疫情,推动构建新型全球公共卫生治理体系,具有十分重要的理论价值和现实意义。

人类卫生健康共同体的科学内涵

人类卫生健康共同体是人类命运共同体理念的有机组成部分,是人类命运共同体的深化延伸,是全球公共卫生治理的中国智慧和共同方案,也是中国对外公共卫生政策的最鲜明符号。当前,国际社会亟需团结合作战胜疫情,共同构建守望相助、患难与共的人类卫生健康共同体。

第一,人类卫生健康共同体是人类命运共同体理念的有机组成部分。人类命运共同体是新时代中国参与和引领全球治理的中国方案,是把现实世界与美好未来的辩证统一、地理范围与问题领域的兼容超越、传统领域与全球公域的统筹构建、统一性与多样性世界的包容关怀、自我发展与共同发展的整体推进融为一体。[2]当前,各国相互依赖程度不断加深、利益汇合点不断增加,人类构成有机整体的未来不可逆转。中国政府坚持以民为本、生命至上,始终秉持人类命运共同体理念。2011年,中国国务院新闻办发表《中国的和平发展》白皮书提出,“不同制度、不同类型、不同发展阶段的国家相互依存、利益交融,形成‘你中有我、我中有你的命运共同体。”[3] 2012年10月,十八大报告提出,“倡导人类命运共同体意识”。2017年10月,十九大报告六次提到构建人类命运共同体,彰显其重要性。2018年3月,人类命运共同体被写入中国宪法,成为国家意志。2019年11月,十九届四中全会报告不仅明确要在国内层面建立一个“人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体”,还要在国际层面“积极参与全球治理体系改革和建设,高举构建人类命运共同体旗帜”。[4]人类命运共同体理念提出7年多后,习近平主席于2020年3月致法国总统马克龙的慰问电中首次提出构建人类卫生健康共同体的倡议。习近平主席指出,“中方愿同法方共同推进疫情防控国际合作,支持聯合国及世界卫生组织在完善全球公共卫生治理中发挥核心作用,打造人类卫生健康共同体。”[5] 人类卫生健康共同体着眼于人类卫生健康事业的长远发展,是为全人类谋求卫生健康福利的宏大愿景和历史使命,昭示全球公共卫生秩序绝非由霸权提供,而是由人类共同缔造。

第二,人类卫生健康共同体是人类命运共同体内涵的丰富和发展。当前,人类命运共同体这一概念从全球、双边和区域三个层面不断走进人们的视野并日益深入人心。在全球层面,中国领导人多次在联合国、二十国集团、金砖国家峰会等多边场合阐述人类命运共同体的理念和价值,为国际社会理解、支持并共建人类命运共同体创造有利的国际舆论条件。同时,2017年2月以来,人类命运共同体理念多次被纳入联合国决议中。在双边层面,自2013年习近平主席提出构建中国—老挝命运共同体后,中国与巴基斯坦、越南、柬埔寨、哈萨克斯坦、韩国、吉尔吉斯斯坦、柬埔寨、缅甸等多国提出构建双边命运共同体。在区域层面,中国与相关方提出“中非是休戚与共的命运共同体”“携手建设更为紧密的中国—东盟命运共同体”“打造中阿利益和命运共同体”等论述。当前,人类命运共同体的形式和内涵都发生了很多变化,出现了带有外在取向的实体性共同体和带有内在取向的价值性共同体的有机结合。人类卫生健康共同体兼具卫生保障的实体性共同体和健康取向的价值性共同体,是对利益共同体、责任共同体和命运共同体科学理论的进一步完善。

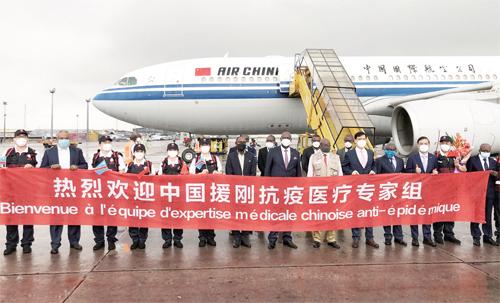

第三,人类卫生健康共同体是全球公共卫生治理的中国智慧和共同方案。当前,新冠肺炎疫情已蔓延较长时间且呈现多点扩散,波及210多个国家和地区,抗疫合作已成为全球治理领域最迫切最紧要的任务。生命安全和身体健康是人类最基本的需要和追求,共建人类卫生健康共同体是对维护人类公共卫生和整体健康福祉的生动诠释。中国积极参与全球卫生治理,与世界各国政府和人民守望相助、命运与共,并且积极提供大量的公共产品。截至2020年5月31日,中国已向27个国家派出29支抗疫医疗专家组;通过视频、电话等多种手段同全球180多个国家、10多个国际和地区组织分享疫情防控和诊疗方案;累计向世界卫生组织捐款5000万美元,并设立了20亿元人民币抗疫合作专项资金。中国还在不断加大对合作抗疫的支持力度,从2年内提供20亿美元国际援助用于支持受疫情影响的国家特别是发展中国家抗疫斗争以及经济社会恢复发展,到承诺中国新冠疫苗研发投入使用后作为全球公共产品;从在华设立全球人道主义应急仓库和枢纽,到建立30个中非对口医院合作机制,再到落实“暂缓最贫困国家债务偿付倡议”。[6] 中国展现负责任的大国担当,是践行人类卫生健康共同体的最生动体现。

截至2020年5月31日,中国已向27个国家派出29支抗疫医疗专家组。图为 5月12日,在刚果(金)首都金沙萨,中国抗疫医疗专家组成员与中国驻刚果(金)大使馆人员及刚方人员合影。

治理危机凸显人类卫生健康共同体的时代价值

人类卫生健康共同体是化危为机、行稳致远的智慧结晶,给不确定的世界带来了确定性。疫情蔓延不仅暴露出全球公共卫生治理的限度和不足,也对全球政治、经济、外交和治理格局的发展演变产生严重影响。后疫情时代的全球公共卫生治理秩序重塑成为重要时代命题。全球公共卫生治理意指各个行为体通过有效合作和国际联防联控机制遏制病毒传播,实现人类可持续发展。新冠肺炎疫情暴露出全球公共卫生治理体系的脆弱性和结构性矛盾,表现在全球公共卫生治理供给与需求矛盾突出、治理主体的治理功能和自利诉求矛盾凸显、国际卫生治理机制交叉重叠引发负面效应等方面。

第一,全球公共卫生治理供给与需求矛盾突出。全球公共卫生治理供给与需求的矛盾是全球抗疫合作的最基本矛盾。公共产品是国际政治社会系统运转的核心,全球卫生治理需要一定数量国际卫生公共产品保障,如充足的防疫物资、前沿的医学技术和丰富的诊疗经验等都是必要的国际卫生公共产品。一般而言,防疫需求并不能自动转化为国际供给。提高全球公共卫生治理供给,需要国际、国家到次国家层面各类行为体的积极参与。当前,多边主义规范和制度正受到冲击,少数西方国家忽视多边合作的战略价值并减少其对外援助承诺,挑战多边主义的同时造成国际公共产品供给不足。

特朗普政府坚持“美国优先”原则,奉行单边主义,竭力维护以强权为核心的单边体系。特朗普政府在国内大幅度削减卫生领域研究经费,2019财年联邦政府预算中卫生及公共服务部研发总额为684亿美元,比2018年的预算水平减少179亿美元,降幅为21%。美国国立卫生研究院、疾病控制和预防中心的研发经费遭到严重削减。[7]2020年2月,特朗普政府在2021财年预算案中削减超过30亿美元的全球卫生项目经费,其中提供给世界卫生组织的援助金额减少超过一半,约为53%。[8]4月,特朗普政府威胁停止资助世界卫生组织。5月,美国不顾国际抗疫大局和国际舆论的反对,宣布退出世界卫生组织。特朗普政府的极端自利行为反映出,美国的本土民族主义和赤裸裸的国家利己主义已经严重威胁国际抗疫大局,成为影响全球抗疫的最大不利因素。为应对疫情,国际社会比以往任何时候都更需要全球行动、团结与合作。

第二,部分治理主体的治理功能和自利诉求矛盾凸显。当前,大国冲突和矛盾被新冠肺炎疫情进一步冲击和放大,凸显了“治理”与“自利”之间的矛盾。单边主义、逆全球化、新技术变革和新冠肺炎疫情冲击等多重因素结合,共同导致全球治理体系的剧烈动荡和深刻调整。受到西方资本主义国家日益不平等、金融危机和民族民粹主义的挑战,多边合作和国际制度面临“一场生存危机”。[9]特朗普上台后越来越多地依靠双边报复、极限施压和威胁退约等战略行为获取利益,严重威胁多边国际体系。美国的自利行为是全球公共卫生治理的最大负面因素。

当前,全球治理功能与部分大国自利诉求之间的矛盾不断加剧。全球公共卫生治理客观上需要树立危机意识、大局意识和合作意识。当前,中国疫情治理步入可控阶段,但新冠肺炎疫情大流行对西方国家构成持续性压力,部分西方国家出现了利己主义诉求加剧的倾向,威胁全球抗疫大局。同时,很多发展中国家特别是拉美、非洲国家公共卫生体系薄弱,面临疫情持续蔓延的严峻威胁。新冠疫情必然影响这些国家财政收入,导致外国投资减少,拖累外贸和经济增长,可持续经济发展面临严峻考验。为了破解治理功能与自利诉求间的矛盾,国际社会应更加清楚,坚定维护国家利益与开放的多边主义、全球治理长期目标与短期目标之间并不冲突。如果只是热衷于狭隘的自我利益,囿于短期的局部利益,只会损及全球公共卫生治理的持续性与稳定性,无疑是治理悲剧。

第三,全球公共卫生治理机制交叉重叠产生负面效应。全球公共卫生治理不同领域的权威建立在松散耦合的基础上,治理权威由不同机制界定且仅为特定议题领域负责。在松散的耦合与重叠的全球治理体系中,中心—边缘治理范式和全球政治范式并存,国家行为体与非国家行为体共存,跨国治理、次区域治理和国家治理共生。权威领域的松散耦合引发了不同机制、规则和法律间交叉重叠的机制复杂性。机制复杂性是指“三个或三个以上特定主题或问题方面的国际机制,它们在成员身份上重叠,产生了物质、规范或操作互动上的问题,而不论其是否有效管理”。[10] 全球公共卫生治理機制受到疾病暴发率、不同病因的医疗知识应对、信息技术的变化、行为体间的不同利益模式以及行为体运行的机制设置等因素影响。[11] 全球公共卫生治理机制的复杂性反映出,机制互动既可能推动彼此协调并获益,也有可能产生冲突和竞争。

联合国层面的卫生治理机制主要由世界卫生组织、联合国儿童基金会、联合国开发计划署等推动,但上述机构都无法独立解决全球公共卫生治理议题。特别是世界卫生组织协调应对公共卫生议题的资源、能力和有效性严重不足。二十国集团(G20)、世界贸易组织(WTO)和世界银行也积极协调资金、物资分配以应对新冠肺炎疫情。G20通过召开卫生部长会议,确立财政和卫生部长联席会议机制,推动国际层面的紧急行动计划。WTO通过《实施卫生与植物卫生措施协议》等法规,指导各成员把卫生措施对贸易的消极影响降低到最低程度。世界银行在推动各国尤其是发展中国家的卫生健康改进方面提供了金融援助。同时,无国界医生组织、红十字会/红新月会、比尔·盖茨基金会、人类健康运动、流行病防范创新联盟和全球疫苗免疫联盟等非政府组织、私营部门及慈善机构也是推动物资援助、医疗诊断、疫苗研发的重要补充。但也要看到,各个机制受制于能力匮乏且彼此缺乏协调,无法有效应对新冠肺炎疫情这一全球性突发灾难。

全球治理危机凸显了人类卫生健康共同体的时代价值。人类卫生健康共同体的提出并持续推进,是破解新冠疫情威胁的科学指引与强大武器,同时也是人类命运共同体理念在公共卫生领域的生动诠释。它反映出中国与各国勠力同心、团结抗疫的坚定信念,体现了中国的担当精神与天下情怀。中国政府为推动构建人类卫生健康共同体、建设美好世界付出巨大努力。从大力实施“健康中国”建设到打造“健康丝绸之路”、从提出“健康亚太2020”倡议到在金砖国家构建“健康命运共同体”,都充分体现了推动构建人类卫生健康共同体的中国智慧和中国主张。人类卫生健康共同体折射出中国日益成为全球公共卫生治理的新型引领者。在抗击疫情过程中,中国做出更多的承诺和援助,承担更多的责任和义务,展现了负责任大国的勇气和担当。

人类卫生健康共同体的构建路径

人类卫生健康共同体是关键历史时期中国引领全球公共卫生治理的最强音。推动构建人类卫生健康共同体有着最基本的民生需求和最广阔的合作空间,有助于推动形成全方位、多层次、立体化的人类命运共同体。

第一,以国际卫生制度建设为核心。国际制度历来是全球治理的核心。习近平主席在阐述全球治理与人类命运共同体的内涵时多次指出国际制度建设和国际规则制定的必要性。人类卫生健康共同体内在地包含了国际制度的合理诉求,国际制度增强了共同体理念的可操作性。其一,国际组织类型多样,涵盖从开放包容的国际论坛到组织严密的超国家组织,为构建人类卫生健康共同体提供了多元选择。其二,人类卫生健康共同体的未来如何发展仍处于争论中,而国际制度建设是近期推动人类卫生健康共同体的可行路径。当前,共同体理念已经实现了对现有国际卫生合作机制的全覆盖,尤其是人类命运共同体理念多次被纳入联合国决议,具有深远影响。

一方面,需要捍卫世界卫生组织主导权,提升其危机应对能力。疫情发生后,世界卫生组织设立“新冠肺炎团结应对基金”助力医疗援助,但能力限度和援助脆弱性问题仍较突出。中国以人类卫生健康共同体理念为指引,积极参加世界卫生组织加速新冠肺炎疫苗以及药物研发、生产和公平分配的全球合作倡议。今后,世界卫生组织需进一步加强能力建设,增加经费来源和资金多元化,积极塑造“投资卫生,构建安全未来”的国际氛围,吸引成员国增加援助力度,提升经费使用效率,改进卫生援助计划质量并完善全球公共卫生信息网。此外,世界卫生组织需要进行功能转型,不仅要在医学知识普及和舆论动员方面处于主导地位,还要在跨境传染病防控和提供有效援助方面切实发挥领导力。国际社会应积极推动启动修改《国际卫生条例》(2005),提高全球卫生预警的覆盖程度。

另一方面,在金砖国家合作机制、G20等若干重点国际机制中先行构建人类卫生健康共同体。2017年,中国提出在金砖国家构建“健康命运共同体”,具有先行先试的重要价值,影响着世界近半人口的卫生与健康。金砖国家传统医药悠久且生物医疗资源丰富,在传统医药标准制定等方面有着广泛共同利益。早在2011年7月,金砖国家就确立了卫生部长会议机制,今后应着力在传统医学等方面加强交流互鉴和联合科研,在全球公共卫生治理规则制定中合力发声。G20在全球公共卫生治理中被赋予更大责任,通过制定应对新冠肺炎行动计划和金融一揽子计划,大幅增加防疫开支,打造“普遍、有效、持续的供资和协调平台”。中国积极推动G20发挥作用,加强信息分享,开展药物、疫苗研发以及防疫合作。按计划,第15届G20领导人峰会将于2020年11月21—22日在沙特利雅得举办,中国应借G20平台继续与国际社会一起加强政策对话,开展联防联控,完善全球公共卫生治理,帮助发展中国家加强能力建设,与发达国家寻找共同利益和共同语言,推动达成符合各方利益“最大公约数”的方案。

第二,以“健康丝绸之路”建设为重点。2016年6月22日,习近平主席在乌兹别克斯坦最高会议立法院发表演讲时首次提议,“着力深化医疗卫生合作,加强在传染病疫情通报、疾病防控、医疗救援、传统医药领域共同打造健康丝绸之路。”[12]“健康丝绸之路”是“一带一路”倡议的重要组成部分,其为打造人类卫生健康共同体提供了重要实践。坚持共商共建共享原则,建设“健康丝绸之路”,是实现人类卫生健康共同体的重要路径。

2017年1月,中国同世界卫生组织签署“一带一路”卫生领域合作谅解备忘录,这是中国同联合国专门机构就“一带一路”倡议签署的第一份合作文件,对国际组织参与“一带一路”建设具有引领和示范作用。近年来,中国先后发布《关于推进“一带一路”卫生交流合作三年实施方案(2015—2017)》,向“一带一路”沿线国家派遣医疗队,在国内培养公共卫生人才,在国外建设海外中医中心,捐赠医药物品,进行医疗救助,特别是密集实施白内障免费手术、开展妇幼健康工程,受到沿线国家广泛赞誉。

未来,地区层面将是构建“健康丝绸之路”的重点。上海合作组织成员国是共建“一带一路”的首倡之地,东盟是共建21世纪海上丝绸之路的首要地区,中阿合作论坛是传承丝路精神的重要平台,中东欧是“一带一路”进入欧洲市场的桥梁和枢纽,非洲则是考验“一带一路”能否走远走强的试金石。因此,在“健康丝绸之路”建设过程中,中国通过建立中国—东盟卫生合作论坛、上海合作组织卫生部长会议机制、中阿卫生合作论坛、中国—中东欧国家卫生合作论坛等区域部长级对话平台,夯实高层对话机制。此外,中国通过援非医疗队、援建疟疾防治中心、捐赠药品及设备、医护人员培训等方式建立了全方位、立体式对非医疗援助体系,实实在在地造福当地人民。今后,中国可重点改善沿线各国的公共卫生体系,提升其阻止、诊断、处理和治疗传染病的能力。

第三,以周边卫生健康共同体建设为优先方向。构建人类卫生健康共同体首先需要周边国家加强相互理解。周边命运共同体是中国推动构建人类命运共同体的第一步,也是中国开展公共卫生外交最密集的地区。中国与周边国家具有地缘相近、文化相通、经济互补的显著优势,是推动构建人类命运共同体需要重点运筹的区域。因此,周边命运共同体建设有助于人类卫生健康共同体从愿景走向现实。

周边卫生健康共同体建设重点涉及中日韩合作、中国—东盟合作及上海合作组织内的卫生合作。中日韩先后举行了应对新冠肺炎疫情特别外长视频会议、卫生部长特别视频会议,并与东盟举行抗击新冠肺炎疫情领导人特别会议,在地区疫情防控方面发挥了重要作用。中日韩三国今后需进一步就联防联控、分享交流和提升卫生体系脆弱国家应对能力展开合作。中国与东盟建立了中国—东盟公共卫生合作机制,定期召开卫生部长会议和高官会议,并设立“中国—东盟公共卫生基金”,具有良好的公共卫生合作基础。此次疫情暴发后,中国与东盟第一时间召开了中国—东盟关于新冠肺炎问题特别外长会,加强卫生合作对接,彰显了患难与共的邻里情谊。公共卫生是上海合作组织重要合作领域,各方通过建立衛生部长会议合作机制,成立卫生合作专家组,在传染病防治、紧急医疗救助等方面积极开展卫生合作。今后,上海合作组织需进一步加强卫生治理领域的信息分享与经验交流,共同维护地区和全球卫生安全。

第四,以共同发展为长远导向。推动经济和社会发展,是应对疫情和传染病治理的基础,同时也是构建人类卫生健康共同体的根本保障。发展是人类社会永恒的主题。人类卫生健康共同体顺应了实现更具包容性、更具可持续的全球发展的共同追求,把发展作为推进全球公共卫生治理的钥匙,实现中国与世界共同发展,积极倡导国际社会共同走出一条公平、开放、全面、创新的发展之路。新冠肺炎疫情进一步凸显了“全球发展缺位”,这就需要推进全球发展治理,坚持在抗疫的同时有序开展复工复产复学,维护全球产业链供应链稳定畅通,尽力恢复世界经济。总之,人类卫生健康共同体的共同发展导向体现了中国将自身发展与世界发展相统一的全球视野、世界胸怀和大国担当。

(作者系上海对外经贸大学法学院教授)

(责任编辑:甘冲)

[1] 习近平:《团结合作战胜疫情 共同构建人类卫生健康共同体——在第73届世界卫生大会视频会议开幕式上的致辞》,载《人民日报》2020年5月19日,第2版。

[2] 吴志成、吴宇:《人类命运共同体思想论析》,载《世界经济与政治》2018年第3期,第20页。

[3] 中国国务院新闻办公室:《中国的和平发展》,载《人民日报》2011年9月7日,第14版。

[4] 《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度 推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》,载《人民日报》2019年11月6日,第1版。

[5] 习近平:《就法国发生新冠肺炎疫情 习近平向法国总统马克龙致慰问电》,载《人民日报》2020年3月22日,第1版。

[6] 同[1]。

[7] Office of Management and Budget, “An American Budget- Presidents Budget FY 2019,” https://www.whitehouse.gov/omb/budget.

[8] The White house, “A Budget for Americas Future,” https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2020/02/budget_fy21.pdf.

[9] Robert O. Keohane, “Understanding Multilateral Institutions in Easy and Hard Times,” Annual Review of Political Science, Vol.23, No.1, 2020, pp.1-18.

[10] Orsini Amandine, Jean-Frédéric Morin and Oran R. Young, “Regime Complexes: A Buzz, A Boom or A Boost for Global Governance?” Global Governance, Vol.18, No.1, 2012, p.2.

[11] [美]馬克·塔尼亚·科菲著,晋继勇译:《因病相连:卫生治理与全球政治》,杭州:浙江大学出版社,2020年版,第94页。

[12] 习近平:《携手共创丝绸之路新辉煌——在乌兹别克斯坦最高会议立法院的演讲》,载《人民日报》2016年6月23日,第2版。