新冠肺炎疫情对我国文旅消费的影响及对策

秦然然 邓时

2020年初,新冠肺炎疫情暴发,我国人口流动受到全面管制,线下文化旅游消费基本全面停滞,文化旅游行业成为受疫情影响最大的行业之一。根据联合国世界旅游组织(UNWTO)的估算,受此次疫情影响,2020年国际游客人数可能会下降20%至30%,这可能导致国际游客的支出(国际旅游收入)减少3000至4500亿美元。幸运的是,我国的疫情防控已取得阶段性重要成效,进入了全力统筹疫情防控和经济社会发展的新阶段。截至3月15日,陕西、上海、四川等19个省(自治区、直辖市)的180多家博物馆恢复开放,其中19家一级博物馆恢复开放。截至3月16日,全国已有28个省(区、市)的3714家A级旅游景区恢复对外营业,复工率已超过30%。疫情期间,人们的线下文旅消费需求被抑制,疫情后补偿性文旅消费潜力巨大。然而,境外疫情大流行呈加速态势,疫情发展趋势并不明朗,我国文旅行业恢复和补偿性文旅消费面临巨大挑战。为促进疫后文旅消费的回补和潜力释放,3月中旬,武汉大学国家文化发展研究院展开了“新冠肺炎疫情对文化旅游消费影响问卷调查”,本文将结合此次问卷调查的基本情况为推动我国补偿性文旅消费的兴起建言献策。

一、问卷样本描述

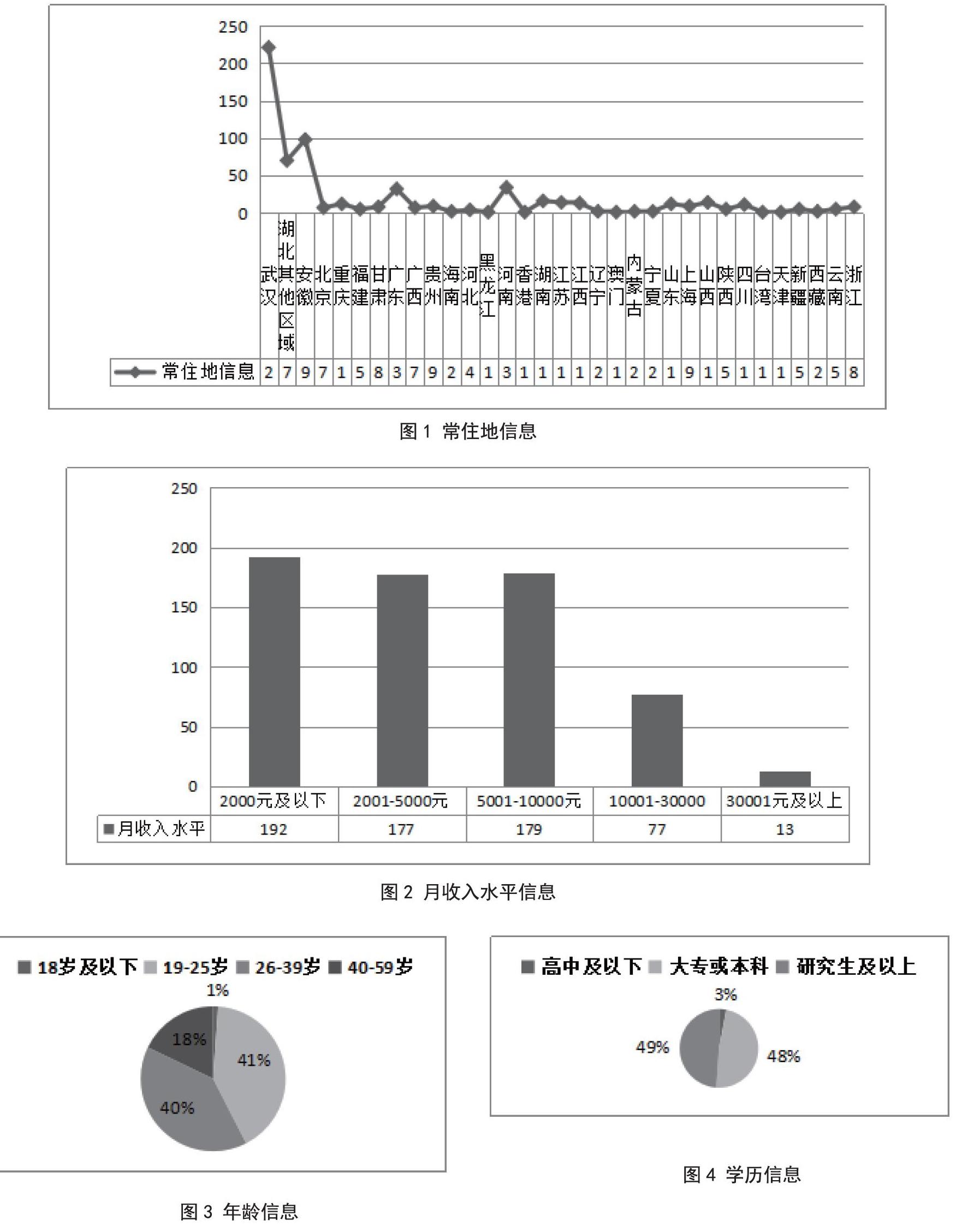

本次问卷调查主要从疫情对收入和文化消费方式的影响、疫情后的文化旅游消费意愿及其影响因素、旅游方式、旅游预算等方面展开,共回收有效问卷638份。问卷样本基本情况如下(见图1-图5)。

二、问卷调查结果分析

(一)疫后补偿性文旅消费的潜力巨大

所谓“补偿性消费”是指为弥补某种心理缺失、应对某种心理威胁、进行情绪修复等基于补偿性动机而产生的消费行为。根据杰夫·格林伯格、谢尔顿·所罗门和汤姆·匹茨辛斯基共同提出的“恐惧管理理论”,人类对死亡的独特意识以及由此产生的潜在的压倒性存在主义焦虑,促使人们赋予生命以意义,并从关于真实本质的文化信仰中获得自尊。在某种程度上,对死亡的恐惧导致人们认同一种文化世界观,即个人购买具有象征意义的服装反映了人们的价值观,并且在某种程度上消费和物质主义的广泛文化信息内化在了个人层面①。感觉无力会增加消费者购买由支付意愿来衡量的产品的欲望。由于消费具有象征性意义,产品是自我的延伸,因此人们可以通过消费得到安全感,获得心理慰藉。此次疫情打破了社会生产生活常态,迫使人们中断出行安排,使人们受到了强烈的心理冲击,为疫后产生补偿性消费提供了动力。

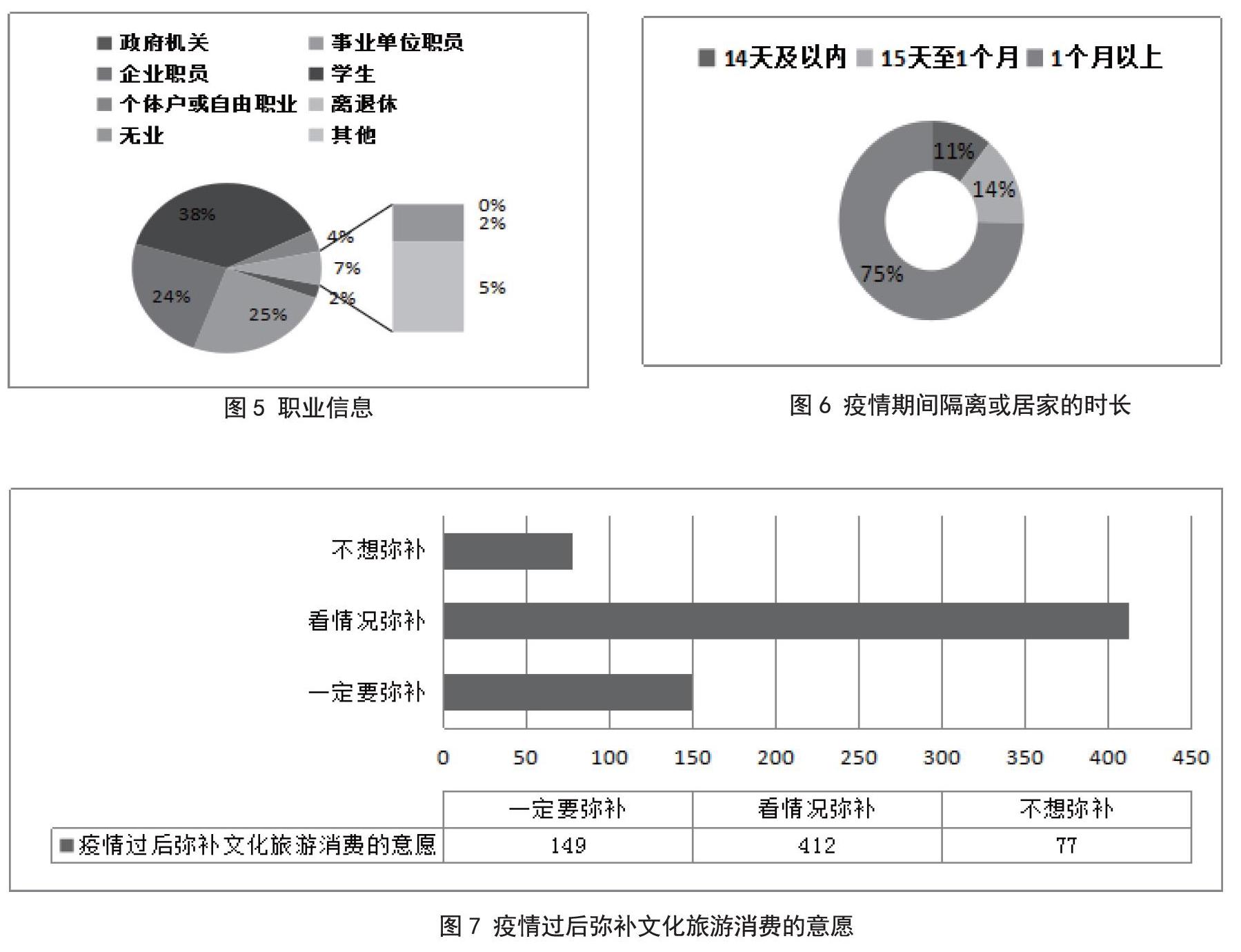

问卷调查结果显示,约75%的受访者隔离或居家的时长在1个月以上(见图6),149位受访者表示疫情过后一定要弥补文化旅游消费,412位受访者表示视情况而定,总体来看,大多数受访者有进行补偿性文化旅游消费的意愿(见图7),疫后补偿性文旅消费潜力巨大。

(二)补偿性文旅消费的兴起面临挑战

潜在文旅消费需求能否转化为现实的消费行为,取决于消费者是否具有足够的闲暇时间和支付能力。通过对疫后出游时间的调查发现,仅有26位受访者表示疫情结束后会立即出游,248位受访者选择疫情结束后1-3个月内出游,237位受访者选择疫情结束后半年以上才出游(其中,86名受访者1年内没有出游计划)(见图8)。受收入减少等因素的影响,疫情过后的补偿性文旅消费的兴起面临着巨大挑战。再加上疫情在境外的流行传播呈现加速趋势,全球经济发展并不乐观,人们可能会进行更多的预防性储蓄。因此,文旅行业必须做好持久应对的心理预期,呼唤更精准的帮扶政策。

(三)养生健康旅游或成热点,产业融合趋势将进一步加快

通过对疫情过后想要弥补的文化旅游消费类型的调查发现,亲近自然、餐饮美食、运动健身、聚会交友、电影演出、逛街购物、养生度假位居前七位(见图9)。

此次疫情的暴发促使人们更加关注身心健康,以维护和促进健康为主要需求动机的养生健康旅游将成为补偿性文旅消费的热点。极光发布的《2020年春节移动互联网行业热点观察研究报告》显示,春节假期,网络游戏、微博、在线教育等行业都有较明显的增长。此次疫情也将促使文旅行业转变经营理念,进一步加强产业融合,如旅游业与演出业、电影业等之间的合作,在生产出更丰富、更优质的文旅产品的同时,延长产业链条,提高风险应对能力。

(四)数字文旅消費市场潜力有待进一步挖掘

此次疫情虽然导致了线下文旅消费的全面停滞,但借助于微信小程序、视频网站、网络直播、短视频APP等平台,“云观展”“云看剧”等线上文旅消费发展得如火如荼。通过对疫情隔离期间线上文化消费类型的调查发现,约94.83%的受访者参与了至少一项线上文化消费。然而,与网络阅读、网络视频电影、网络直播等线上文化消费的繁荣景象相比,线上博物馆比例仅为7.7%、数字景区比例更低(见图10),数字文旅消费市场潜力有待进一步挖掘。

三、推动疫后文化旅游消费回补和潜力释放的对策

(一)实施精准化扶持政策,助力文旅行业纾困解难

疫情期间,我国文旅行业基本全面停摆,损失严重。旅游业很难像其他行业那样迅速复苏,许多旅游运营商由小企业组成,可能缺乏迅速反弹的资源和能力②。根据世界旅游行业联盟(WTTC)对2001年至2018年90次旅游危机的统计,旅游行业从流行病疫情中恢复的平均时间为19.4个月,范围从10个月到34.9个月不等。文旅产业指数实验室等发布的《旅游企业复工复产现状与趋势调研报告》显示,截至3月,旅游企业的复工复产率只有24.3%,已复工企业的业务推进速度很缓慢,与往年相比,业务恢复到50%的企业只占总体的4.9%。旅游企业迫切需要的政策支持,除了资金补助、项目支持、税收优惠、社保减免、金融贷款、房租物业减免外,还有宣传营销、开放交通、人才培训、智力支持。

国内文旅行业的复苏政策主要集中在税收、财政、金融方面。作为国民经济发展的重要引擎和居民就业的重要渠道,文旅行业业态丰富、产业链复杂,处于文旅产业链不同节点、不同性质和规模的企业受到疫情的影响程度各有不同,政府部门需要针对其特殊性实施“一地一策、一企一策、一业一策”的精准化支持政策,助力文旅行业纾困解难。文旅企业间也需要建立利益相关者联盟,主动、及时、透明地进行资源共享和协同合作,共同度过疫情危机。

(二)慎终如始做好疫情精准防控,多措并举提振文旅消费信心

1.做好疫情常态化和持久性防控

如何重振旅游者信心是文旅行业面临的重大课题。此次问卷调查显示,时间、安全和费用位居影响疫后旅游出行因素前三位。在當前疫情尚未结束的情况下,文旅行业应建立常态化和应急性相结合的旅游危机应对机制,慎终如始地做好疫情持久防控和精准防控的准备,通过网上预约、分时分流、健康码出行、人流实时监控等安全保障措施,创造安心、舒心、暖心的文旅消费环境。

通过对疫后旅游形式的调查发现,43.1%的调查者选择省内周边短途旅游,50.47%的调查者选择国内跨省市旅游,6.43%的调查者选择出国出境旅游。在当前“外防输入、内防反弹”的背景下,文旅消费的回补可按照先省内后省外、先国内后国外的顺序依次展开。

2.积极开展旅游营销,提振消费信心

旅游营销策略是灾后旅游业恢复阶段的重点。对于传染性疾病疫情来说,最重要的是向公众传达“旅游目的地是安全的”这一信息。旅游目的地应在评估疫情影响、与包括消费者在内的主要利益相关者保持信息沟通的基础上,选择相应的旅游营销类型,采用公共关系营销、情感营销等不同的营销策略,通过大众媒体、社交媒体等渠道,公开、透明、持续地向旅游者(尤其是忠诚型旅游者)传达“旅游目的地安全”的信息,重振旅游者消费信心。

3.打造夜间消费场景,挖掘夜间文旅消费潜力

文旅消费建立在闲暇时间和支付能力的基础上。为了促进消费扩容,形成强大的国内市场,很多省市纷纷采取发放消费券、开展文旅消费季、鼓励实施4.5天弹性工作制等举措,刺激疫情之后包括文旅消费在内的多种消费。然而,在社会各行各业均受到疫情冲击的影响下,弹性工作制实际推行起来较为困难,消费券的发放是否能够兼顾效率与公平还需要重点关注。同时,消费券难以对产业恢复发挥持续性促进作用。目前,国内文旅消费的重点依然是日间消费,却对夜间消费空间挖掘不足。中国旅游研究院发布的《2019中国夜间经济发展报告》显示,2019年1月至9月,国内夜间总体消费金额、笔数分别占据全日消费量的26.81%和23.80%,其中游客消费占比近三成,餐饮消费占比超七成,文化场景夜游需求强烈。通过依托独特的文化符号、打造融合生活场景和消费设施于一体的夜间消费场景,完善夜间消费配套设施,创新夜间文旅消费产品和服务,挖掘夜间文旅消费潜力。

(三)提供精细化文旅产品和服务,增强文旅消费回补动力

在复工复产阶段,文旅企业纷纷通过提供折扣、消费券等方式吸引旅游者回流。虽然提供折扣是吸引人们消费的便捷方式,然而,折扣并不总是最好的策略。例如,一旦价格被打折,运营商可能会发现,几乎不可能再恢复原价,这可能使他们的财务状况长期恶化(Beirman,2006)。此外,低价可能只会吸引低消费人群,一定程度上会使局面更加恶化。因此,建议运营商在接受促销价格吸引更多游客的同时,应考虑提供“增值”服务③。提供高质量、精细化的文旅产品和服务,提高旅游者体验,是促进补偿性文旅消费的重点,也是实现文旅行业高质量发展的根本途径。

1.重视忠诚型旅游者,提供精准化服务

对旅游目的地具有忠诚性的旅游者会为了帮助目的地恢复而返回,此类旅游者是市场营销的首要目标。文旅行业补偿性消费应积极利用大数据等技术对旅游者需求进行观测、评估,识别忠诚型旅游者群体,重视其拉动作用。同时,对大数据进行深层挖掘和深度利用,洞察不同类型旅游者的旅游需求,用大数据驱动文旅产品和服务的供给,为不同类型的旅游者提供精准化、个性化的文旅产品和服务。

2.打造数字文旅产品,实现产业转型升级

随着5G、VR、人工智能等技术的发展,线上线下融合越来越成为文旅行业的发展趋势。线上线下融合不仅可以丰富文旅行业的经营业态,实现产业的转型升级,而且能提高应对未来旅游危机的能力。正如戴斌在《数字时代文旅融合新格局的塑造与建构》中所言:“数字化正与其他要素叠加,成为文旅发展的新动能。”傅才武在《数字信息技术构建大文化传媒行业体制的合法性》中指出:“数字信息技术世界能够为各个行业提供共存的‘母体。”与其他线上文化消费类型相比,数字文旅产品的供给严重不足。文旅行业要主动打破传统行业间的“物理隔绝”,积极与网络直播、短视频、综艺节目、网络游戏、在线教育等行业融合,利用5G、VR等技术开发不同类型的数字文旅产品,进一步挖掘数字文旅消费潜力。

3.开发核心IP,运用OSMU模式进行经营

文化资源是文旅产业发展的基础。IP化是文旅产业发展的必然趋势。文旅行业需要重新对文化资源进行深入挖掘、整理,对其进行创造性转化、创新性发展,打造核心IP,并运用OSMU模式进行经营。OSMU是英文One Source Multi Use的缩写,意为“一个来源、多个用途”,即形成一种创意,依托不同的载体开发成不同的产品,简称“一源多用”。OSMU模式是美国、韩国等国家文化产业发展的典型模式,是其文化产业成功的重要原因。这一模式不仅打破了产业之间的界限,增强了产业联动,而且有助于打造品牌,实现经济效益的最大化。在文化和旅游融合的背景下,文旅行业要树立OSMU模式经营理念,围绕核心IP开发周边产品,通过为消费者提供不同类型的文旅产品提升其旅游体验。

注释:

①Arndt, J., Solomon, S., Kasser, T. and Sheldon, K. M. 2004b, The urge to splurge: A terror management account of materialism and consumer behaviour.Journal of Consumer Psychology, 2004, 14(3):198-21.

②Cassedy, K.,Preparedness in the face of crisis,An examination of crisis management planning in the travel and tourism industry.World Travel and Tourism Review, 1992, 2:169-174.

③Judith Mair, Brent W. Ritchie, Gabby Walters, Towards a research agenda for post-disaster and post-crisis recovery strategies for tourist destinations: a narrative review.Current Issues in Tourism,2016, 19(1):1-26.

[责任编辑:祝莉莉]