我在乎书法里边有意思的那点“意思”

什么是书法?我不知道。或许,我们能知道的只是什么不是书法。比如,文字不是书法。文字是书法的文学内容,但不是书法,更不等于或代替书法。因为即使看不懂文字内容也不影响书法审美。黄永玉曾这样发问——鸟叫好听吗?——你懂吗?——不懂咋好听呢?是的,好听不好听是一回事,而意思明白不明白是另一回事。比如,笔法、结构之类的技巧、技法也不是书法。因为笔法、结构之类的技法没有统一的绝对的标准。你可以证明历代大师经典的技法如此则会高妙,但不能证明不如此者就一定不高妙。毕竟艺术不是科学,没有“非如此不可”。而且,后世的经典、大师在技法上都不与前代经典、大师相重合。再比如,碑帖同样不是书法。后人学书法有碑帖,前人—原创意义的大师似乎都没有碑帖直接面对,王羲之时代没有几本像样的行书碑帖,李斯时代也没有标准的小篆碑帖,写“散盘”“甲骨”的人更没有碑帖,甚至连文字都没有,或者只能因陋就简。更何况,高山坠石、千里阵云、惊蛇入草,甚至锥画沙、屋漏痕等等,根本就不在碑帖里。还比如,连书法都不是书法——不是书法的书法,我们见得太多太多了,不说也罢。

我想,既然书法曾经是——现在也应该是——一件公认为有意思的事儿,那么它里边那点有意思的“意思”就非常关键了。有那点“意思”,它便是书法,没那点“意思”,它就不是书法。哪怕你天天颜、柳、欧、赵、“二王”、苏、米碑学帖学,它也不是,绝对不是。说到底,书法家毕竟不是技术能手,也不是劳动模范。

那点有意思的“意思”不多,想触摸它却太难太难。因为,它很玄妙,又很明确,可感可触;它很虚无,又很具体,一花开五叶,一滴水有四万八千虫;它很娇贵,很难养活,但又很直接,也很活泼,道在瓦壁,全凭横超直入的本领,一切由心造。这么摆弄不是,那么摆弄不是,突然间,左瞧瞧右摸摸,便就是了。你想伸手抓一把,却又没了。它和你的精神灵魂相关,它是精神的痛苦、是灵魂的折磨、是心灵的呐喊、是“晤言一室之内或放浪形骸之外”的诗意文心的沉郁。说它娇贵,因为它有洁癖,一染俗就面目全非。说它直接,因为它就栖息在你的生活里,伴随在你的行走坐卧里,呼吸在你的喜怒哀乐里,因“生”而“活”,又因“活”而“生”,只要你有心,它就在。

先民聪慧,拈花一笑,便道通了天地人,三代吉金甲骨鼎彝,乃至秦砖汉瓦,无不如此。“二王”风流,不仅坦腹东床而且炼丹吃药。痛苦加颓废,无聊还清高,就这样洞悟了“后之视今亦由今之视昔”,那点“意思”就齐了。许多人都说,“二王”不激不厉,我越看越不对劲,那点有意思的“意思”恰恰又“激”又“厉”,全是波澜。后世一代代的书家早已不再跪坐在低矮的几案前,用灵巧的鼠须笔在硬黄纸上“绞”啊“转”啊地写字,而是——站着、长锋、生宣——八尺、丈二地折腾。天天虎啸狮吼,无从体会春蚓秋虫的悲喜癫狂而已。——趙孟頫勤奋而且听话,可惜没吃过“五石散”,真的是不激不厉了,但那点“意思”也几乎和他擦肩而过了;董其昌狡猾,人品虽欠佳,但他有难得的精神洁癖,把禅家的“诗眼”挤弄几下,就有了点那个“意思”了。王铎憋屈,虽然近似干呕,但痛苦与难受和“五石散”的药效也有一拼,吐出来的竟也有那么点“意思”,尽管让我们看着替他费劲。米芾不愧超一流的技术能手,却也不如苏轼随手一抹,那“意思”就平添了许多。最要命的是八大,不声不响,翻—下白眼,那点“意思”他却一抓一大把。至如颜真卿、徐渭、傅山、金农、徐生翁、林散之们,仿佛精神裸奔,当他们呼啸着和你擦肩而过时,要么把你震呆,要么把你灭掉,就全凭了线条点画里边那点有意思的“意思”。

放眼当下,技术主义四处泛滥,形式理念狼烟尘嚣,几千年来书法里边那点有意思的“意思”正流失。当然,作为个体,有人喜欢把书法做成“游戏”、做成“养生”,甚至把书法做成“金钱”、做成“权术”,只要自己认为值得,那是各人的自由。但我想,总该有人不甘此心,比如也喜欢经常吃吃“五石散”,喜欢没事找事发神经自己折磨自己,甚至挺着长矛、拉着瘦马义无反顾地为了那点“意思”大战风车。如果真的是那样,如果上苍怜悯他,能让他摸到一丝一毫那点“意思”,他一定会感到幸福无比。

责任编辑:陈春晓

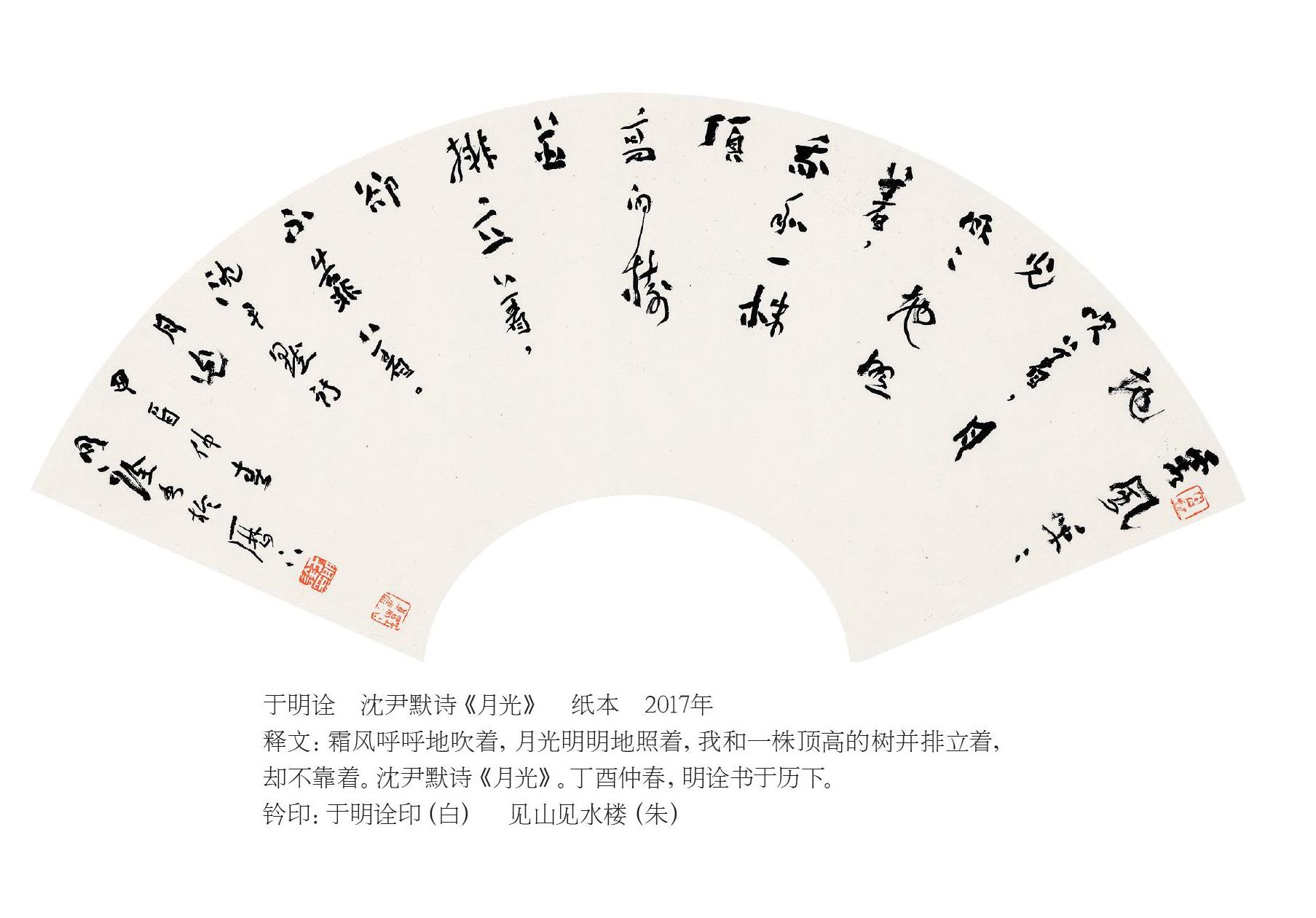

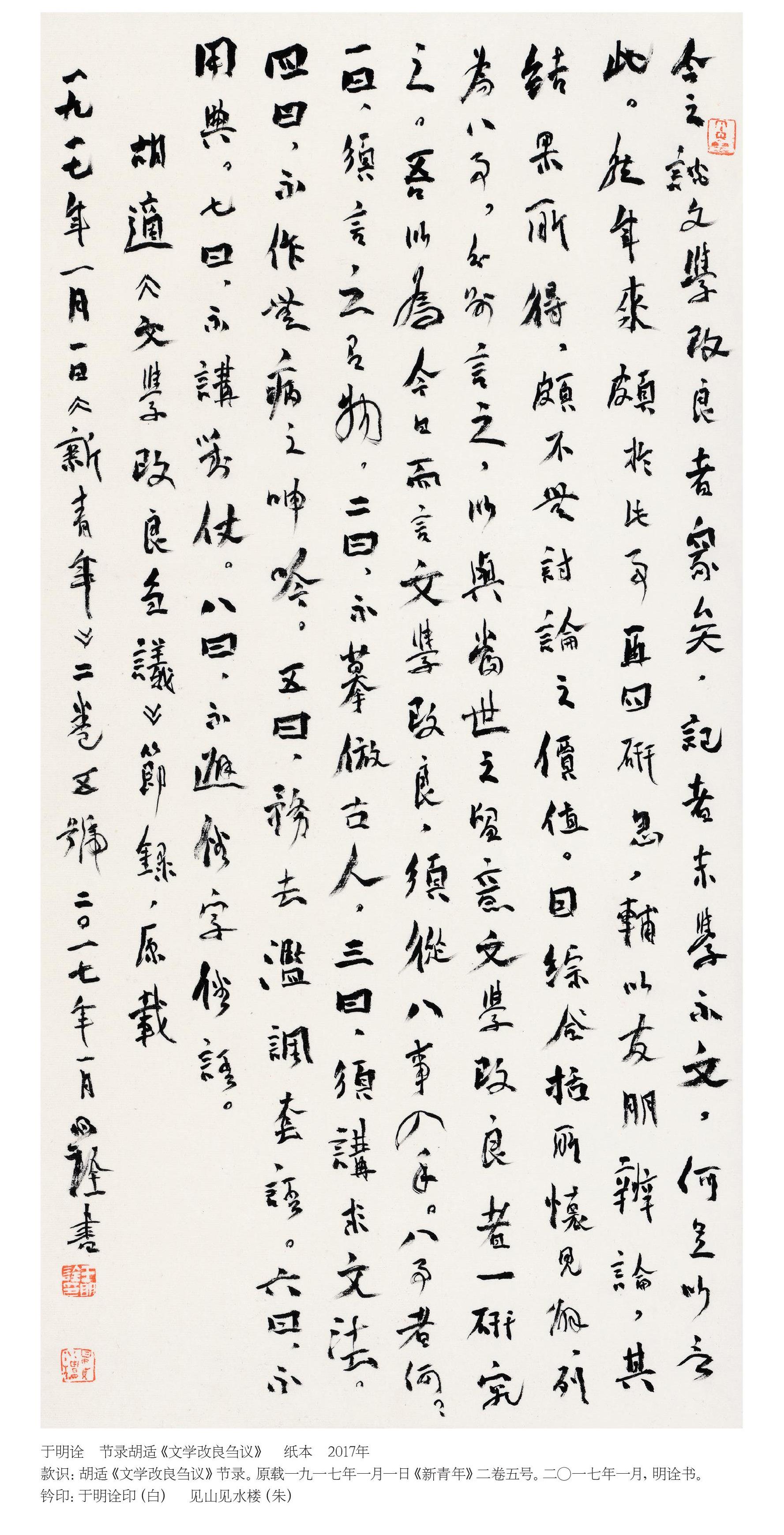

于明诠,本名于明泉。1963年生,山东乐陵人。现为山东艺术学院教授、山东省书法家协会副主席、中国书法家协会行书委员会委员、中国艺术研究院中国书法院研究员、沧浪书社社员。出版有《我在乎书法里边有意思的那点意思》《书在哪,法是个啥》《是与不是之间》《墓志十讲》等。