段玉裁《说文解字注》古晋地方音方言词研究

○ 仝筱菲

(中央民族大学 文学院,北京 100081)

晋方言具有深厚的历史文化背景,最早可追溯至周武王少子唐叔虞受封古晋地。春秋之际,晋国陆续兼并周边20多个国家,东至齐鲁,西接秦地,东西绵延两千余里,一跃成为当时的中原霸主。都城由翼(今山西省翼城县)迁至绛(今山西省翼城县东南)再至新田(今山西省闻喜县东)。春秋末年,赵、韩、魏三家分晋,晋国灭亡。秦统一六国后,在山西设河东、太原、上党、云中、雁门、代郡六郡。西汉时,河东属司隶校尉部,原秦六郡属并州刺史部。

据乔全生考证,“现代晋方言的先祖就是唐五代时的汉语西北方言。它的远祖当是上古时期的秦晋方言,即以古晋国为中心的方言”[1]。学界对古晋方言的研究多上溯至唐宋时期,如罗常培、桥本万太郎、徐通锵、王洪君、陈庆延、李如龙、辛世彪、乔全生等学者的相关研究。我们知道,“唐五代汉语西北方言的嫡系支裔就是现代晋方言……今汾河片方音继承了宋西夏西北汉语方音的诸多特点,理应视为宋代西北方言的直系支裔”[2]。至于晋方言在唐宋之前的面貌则囿于材料稀少等原因,目前研究仍不甚充分。翟明女、钱宗武指出,“方言研究的方法主要有三种:一是传统方言学注重书面材料的文献调查法;二是现代方言学注重生活口语的实地调查法;三是将前两种方法结合起来的文献与实地综合调查法”[3]。“只有深入挖掘汉语方言历史文献,才能更好地揭示方言变化的历史过程。”[4]

鉴于此,本文立足扬雄的上古汉语八大方言区之划分,全面撮录《说文解字注》上古晋地方音方言词。文章首先对古晋地进行界定并对方音词和方言词进行区分,然后分别讨论方音词的声韵关系模式和方言词的音义关系模式,随后考察古晋地方音方言词在现代汉语中的演变类型,最后对此类现象的发展情况做出预测。

一、古晋地方音方言词的界定及语料选择

《说文解字注》中收录的古晋地方音方言词有助于我们管窥上古晋方言的音义面貌。在此之前还需借助扬雄《方言》的先秦区划确定上古晋地的政区范围。《说文解字注》中关于古晋地的命名不甚相同,地名有独举、有并举,经统计共有25种命名类型,即秦晋之间(22次)、秦晋(16次)、自关而西秦晋之间(16次)、自关而西晋之旧都河汾之间(4次)、秦晋西夏(4次)、自关而西秦晋之郊(2次)、河汾之间(2次)、晋赵(2次)、晋卫之间(2次),秦晋之西鄙自冀陇而西、东齐周晋之鄙、齐晋、自关而西秦晋梁益之间、晋之旧都、秦晋中土、自关而西秦晋之故都、秦晋之间自关而西、自关而东秦晋之间、秦晋之际河阴之间、梁益秦晋之间、晋魏之间、东齐秦晋之间、秦晋冀陇、宋卫晋郑之间、秦晋之郊陈兖之会各1次。其中,自关而西晋之旧都河汾之间、河汾之间、晋之旧都、自关而西秦晋之故都指的是三家分晋之前的小晋国(今山西省南部),其余地名指的是春秋末年的大晋国及秦汉时期的晋地(今山西省西南部)。

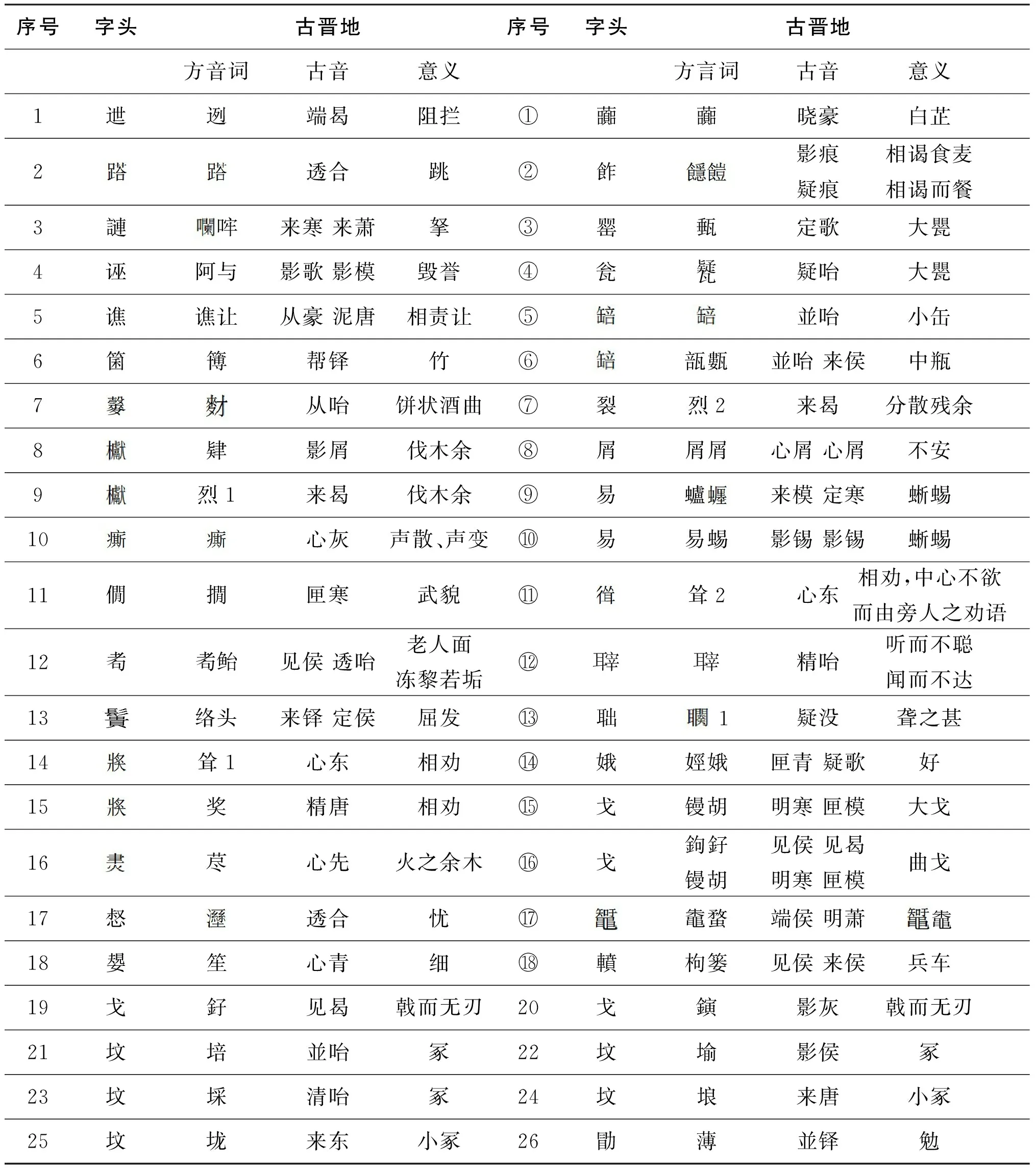

《说文解字注》共收录古晋地方音方言词62组,根据声义关系可进一步分为方音词和方言词。黄侃曾言“知方言与方音之别,而后训诂条理乃有可言”[5]179,“声训者,根乎方音之不同;义训者,根乎方言之不同。盖一字而南北异读,方音之异也;一义而东西异称,方言之异也。故推其生声之由,则本乎方音之异,推其生义之由,则本乎方言之异”[5]244。据此标准,《说文解字注》共有古晋地方音词44组,古晋地方言词18组,分表排列如下。

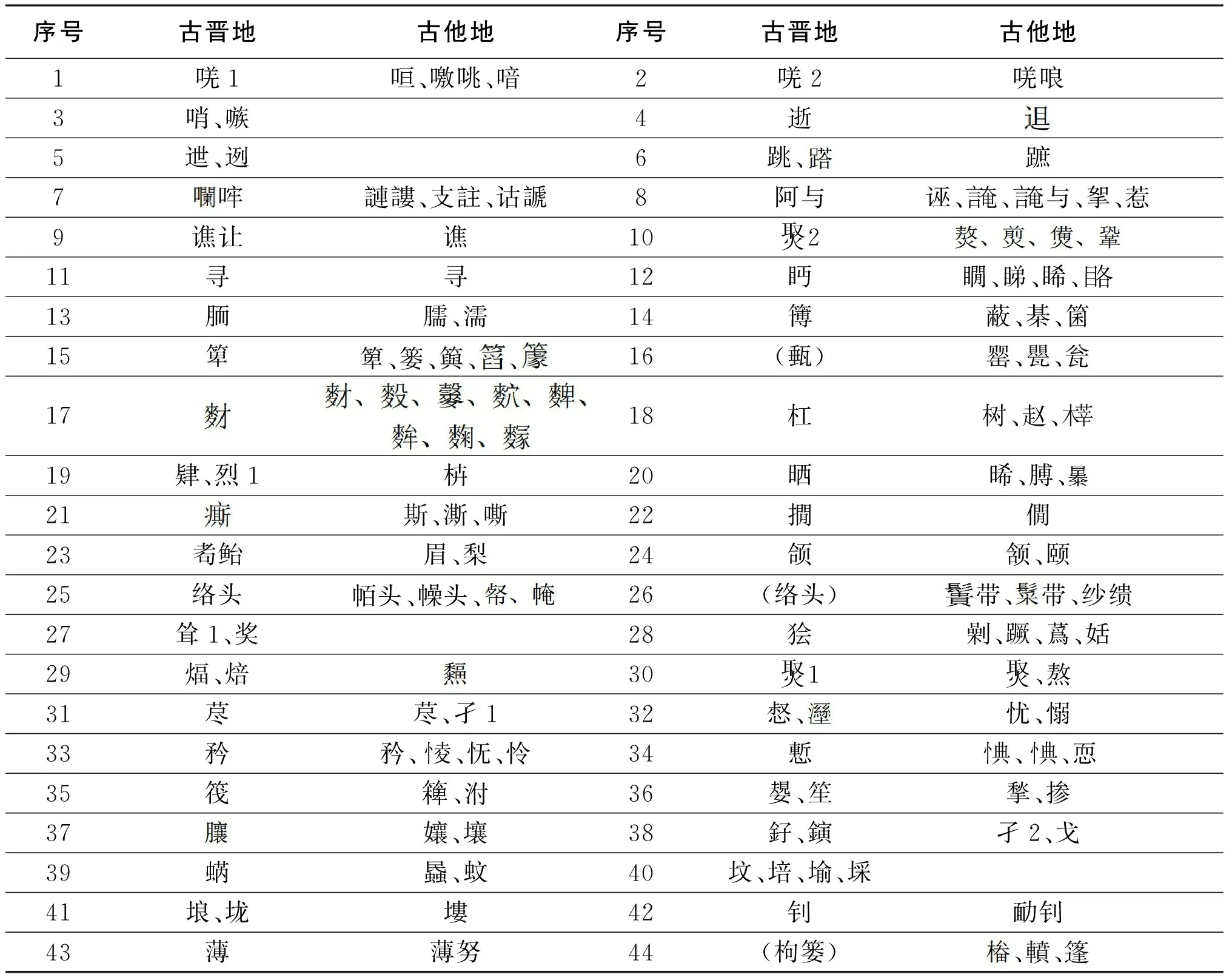

表1 《说文解字注》古晋地方音词表

表2 《说文解字注》古晋地方言词表

二、《段注》古晋地方音词的声韵关系模式

方音词是指同一词在各地的不同音读形式,是音系层面的问题。如黄侃所举之例:“《尔雅》:‘吾、卬,我也。’今言或谓我为俺,此则方音之不同。”[5]179“吾”“卬”“我”“俺”均为第一人称代词,《尔雅》郭璞注:“卬,犹姎也,语之转耳。”邢昺疏:“女人称我曰姎,由其语转,故曰卬。”俞正燮《癸巳类稿·复语解》和章太炎《新方言·释言》均认为“卬”是正字,“俺”是俗字,“俺”本义为大,假借表第一人称代词。《段注》:“《论语》二句而我吾互用,《毛诗》一句而卬我集称。盖同一我义而语音轻重缓急不同。”“吾”“卬”“我”均为上古疑母,“俺”为上古影母,其韵部之间也较为接近,均可通过旁转、对转或旁对转实现沟通。

《段注》古晋地方音词的声韵关系模式主要涉及声同韵同、声同韵转、声转韵同和声转韵转,四者的声韵关系不尽相同,需在此分别讨论。

(一)声同韵同模式

“声同”是指“凡同纽者,为正纽双声”[6]145,即古晋地与古他地方音词的上古声母完全相同,构成正纽双声关系。“韵同”是指古晋地与古他地方音词的上古韵部完全相同,构成同部叠韵关系。

(二)声同韵转模式

“声同”同上文,“韵转”有对转、旁转和旁对转之分,“凡阴声阳声互相转,曰对转”[6]144,分为阴阳对转、阴入对转、阳入对转,即古韵某部与邻近韵部的主要元音相同,韵尾有阴阳入的不同。“阴声阳声同类音近相转者,曰旁转”[6]144,即古韵某部与邻近韵部的韵尾相同,主要元音有所不同,以实现押韵、谐声、通假的现象。“由旁转以得对转者,曰旁对转”[6]144,即一个字先旁转再对转,主要元音和韵尾均发生同类或邻近跨类的变化。

1.簙(秦晋之间)—蔽(吴楚之间)。《说文》:“箘,箘簬也。从竹囷声。一曰博棊也。”《段注》:“《方言》:‘簙或谓之蔽,或谓之箘。秦晋之间谓之簙,吴楚之间或谓之蔽,或谓之棊’。”簙—蔽、棊、箘,本义为竹,四者出自同一语源,“簙”为帮母铎部,“蔽”为帮母曷部,二者是同纽旁转关系。“棊”“箘”之间是同纽旁对转,与“簙”之间属于下文的声转韵转。“簙”为秦晋方音词,“蔽”“棊”为吴楚方音词,“箘”为通语。

(三)声转韵同模式

“声转”有同类和异类之分,同类声转指“凡古音同类者,为旁纽双声”[6]145,即古晋地与古他地方音词的上古声母虽不相同,但发音部位相同,构成旁纽双声关系。异类声转指“凡古音喉、牙,有时为双声;舌、齿,有时为双声;舌、齿、唇,有时与喉、牙为双声”[6]145,即古晋地与古他地方音词的上古声母既不同纽也不同类,但喉牙之间、舌齿之间、舌齿唇与喉牙之间在语源相同的情况下可以构成喉牙双声、舌齿双声等关系。“韵同”同上文。

2.阿与(秦晋)—诬(吴越)。《说文》:“

女奄,诬挐也。从女奄声。”《段注》:“《方言》:‘挐,扬州会稽之语也,或谓之惹,或谓之言奄’,注言诬言奄也。又曰:‘诬、言奄,与也。吴越曰诬,荆齐曰言奄,与犹秦晋言阿与也’。按,女奄言奄同字。”《说文》:“诬,加也。从言巫声。”《段注》:“《方言》:‘诬,言奄与也。吴越曰诬,荆楚曰言奄与,犹齐晋言阿与’。”

字头“女奄”“诬”所涉方音词同组。“阿与—诬、挐、惹、言奄、言奄与”本义为毁誉,其中“阿与”影母模部,“诬”明母模部,二者是声转同部关系。“挐”“惹”与“阿与”为声韵皆转,“言奄”“言奄与”与“阿与”为同纽旁对转。“阿与”为秦晋方音词,“挐”“惹”为扬州会稽方音词,“言奄”为荆齐方音词,“言奄与”为荆楚方音词,“诬”为吴越方音词。

(四)声转韵转模式

如上文所述,“声转”包括同类双声和异类双声,“韵转”包括对转、旁转和旁对转。声转、韵转需以语源相同为前提条件。

1.唴(秦晋、自关而西秦晋之间)—咺(朝鲜、朝鲜洌水之间)、噭咷(楚)、喑(宋齐)。《说文》:“唴,秦晋谓儿泣不止曰唴。从口羌声。”《段注》:“《方言》:‘自关而西秦晋之间,凡大人少儿泣而不止谓之唴,哭极音絶亦谓之唴。平原谓啼极无声谓之唴哴’。”《说文》:“咺,朝鲜谓儿泣不止曰咺。从口,宣省声。”《说文》:“咷,楚谓儿泣不止曰噭咷。从口兆声。”《说文》:“喑,宋齐谓儿泣不止曰喑。从口音声。”

字头“唴”“咺”“咷”“喑”所涉方音词可分为两组,一组为儿泣不止义,唴1—咺、噭咷、喑;一组为哭极音绝啼极无声义,唴2—唴哴。唴1—咺、噭咷、喑,本义为儿泣不止,四者语源相同。“唴1”为溪母唐部,“咺”为晓母寒部,“噭”为见母沃部,“咷”为透母豪部,“喑”为影母覃部,彼此之间均为声转韵转。唴2—唴哴,为单音复音关系,属同纽同部。“唴1”“唴2”为秦晋方音词,“咺”为朝鲜方音词,“噭咷”为楚方音词,“喑”为宋齐方音词,“唴哴”为平原地区通语。

2.眄(自关而西秦晋之间)—瞯(江淮之间)、睇(陈楚之间、南楚之外)、睎(海岱之间、东齐青徐之间)、目各(吴杨江淮之间)。《说文》:“眄,目偏合也,一曰衺视也。秦语。从目丏声。”《段注》:“《方言》:‘瞯、睇、睎、目各,眄也。自关而西秦晋之间曰眄’。”眄—瞯、睇、睎、目各,本义斜视,出自同一语源,“眄”明母先部,“瞯”匣母寒部,“睇”定母灰部,“睎”晓母灰部,“目各”来母铎部,其为声韵皆转。“眄”为秦晋方音词,“瞯”为江淮方音词,“睇”为陈楚、南楚方音词,“睎”为海岱、东齐、青徐方音词,“目各”吴杨江淮方音词。

三、《段注》古晋地方言词的音义关系模式

方言词是指同一概念在各地的不同词汇选择,是语言层面的问题。如黄侃所举之例:“《尔雅》溥、廓皆训大,而溥与廓声不同,此方言之变。凡发音必有其义,而所以呼溥呼廓,必有其呼之故也。”[5]179“溥”“廓”训“大”,是同训词,但其语源不同。《说文》:“溥,大也。”本义为水大,转注为凡大之称。《说文》:“霩,雨止云罢貌。”《段注》:“今俗字作廓,廓行而霩废矣。”本义为雨止云罢,引申为空旷扩张之义。“溥”“廓”本义不同,“溥”的转注义和“廓”的引申义在“大”的概念上相同,二者是同一概念的不同词汇选择。

《段注》古晋地方言词的音义关系模式主要涉及同音同概念和异音同概念,二者的音义关系不尽相同,需在此分别讨论。

(一)同音同概念模式

“同音”是指古晋地与古他地方言词的古音相同,“同概念”是指古晋地与古他地虽使用不同的方言词,但其所指称的事物或行为方式在概念域是相同的。

(二)异音同概念模式

“异音同概念”是指古晋地与古他地方言词上古声韵殊异,即用不同的方言词记录同一概念。

1.虈(晋)—蓠(楚)、茝(齐)、芷(齐)。《说文》:“虈,楚谓之蓠,晋谓之虈,齐谓之茝。从艹嚣声。”《段注》:“此一物而方俗异名也。茝,《本草经》谓之白芷,茝芷同字,茝声止声同在一部也。”“虈”晓母豪部,“蓠”来母歌部,“茝”“芷”端母咍部,四者声韵殊异,但均是白芷这味中药材在各地的方言名称。“虈”为晋方言词,“蓠”为楚方言词,“茝”“芷”为齐方言词。

2.鼄蝥(自关而西秦晋之间)—鼅鼄、蠾蝓(自关而东赵魏之郊),蝳蜍(北燕朝鲜洌水之间),蠿蟊(通语),蝃蝥(江东)。《说文》:“,,蟊也。从黾,省声。”《段注》:“鼄蟊叠韵。《虫虫部》曰,蠿蟊,作网鼄蟊也。此曰鼅鼄,鼄蟊也,以见一物三名。如虫匊下鼀下下皆曰詹诸也之例。《方言》:‘鼅鼄,鼄蝥也。自关而西秦晋之间谓之鼄蝥,自关而东赵魏之郊谓之鼅鼄,或谓之蠾蝓。蠾蝓者,侏儒语之转也,北燕朝鲜洌水之间谓之蝳蜍’。”“鼄蝥”端侯、明萧,“鼅鼄”端齐、端侯,“蠾蝓”端屋、影侯,“蝳蜍”定沃、定模,“蠿蟊”精曷、明萧,“蝃蝥”端曷、明萧,声韵不同,语源不同,但所指昆虫均为蜘蛛。“鼄蝥”为秦晋方言词,“鼅鼄”“蠾蝓”为赵魏方言词,“蝳蜍”为北燕朝鲜洌水方言词,“蠿蟊”为通语,“蝃蝥”为江东方言词。

四、《段注》古晋地方音方言词在现代汉语中的演变类型

《段注》古晋地方音方言词在现代汉语中的演变类型有三,一是以现代汉语普通话(书面语或口语)形式留存的类型;二是以现代汉语各地方音方言词形式留存的类型;三是在现代汉语中消亡的类型。经分析表1、表2古晋地方音方言词可知,以现代汉语普通话形式留存的有28个词,以现代汉语各地方音方言词形式留存的有10个词,在现代汉语中消亡的有44个词。

(一)以现代汉语普通话形式留存的类型

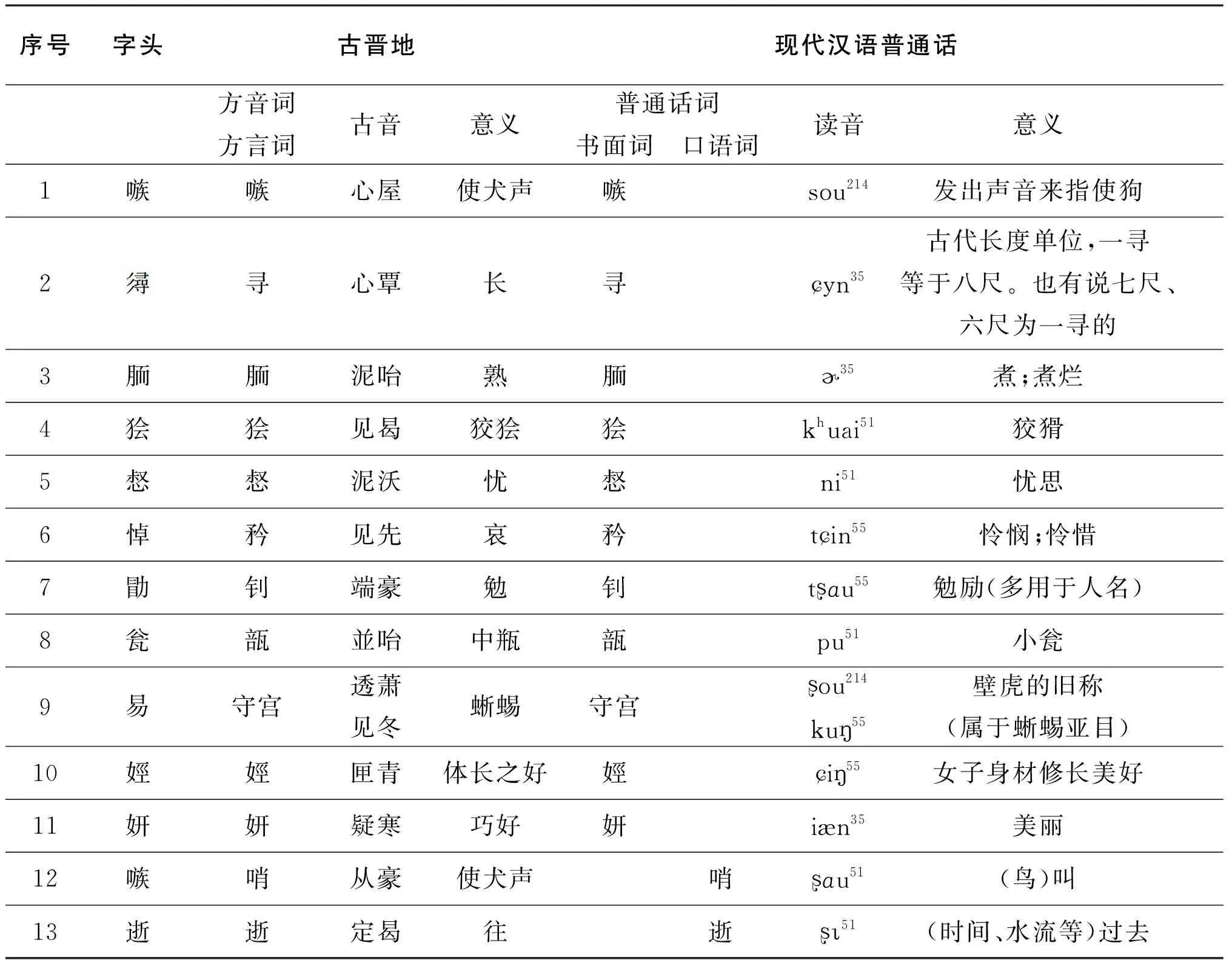

表3 《段注》古晋地方音方言词以现代汉语普通话形式留存的类型①

续表

(二)以现代汉语各地方音方言词形式留存的类型

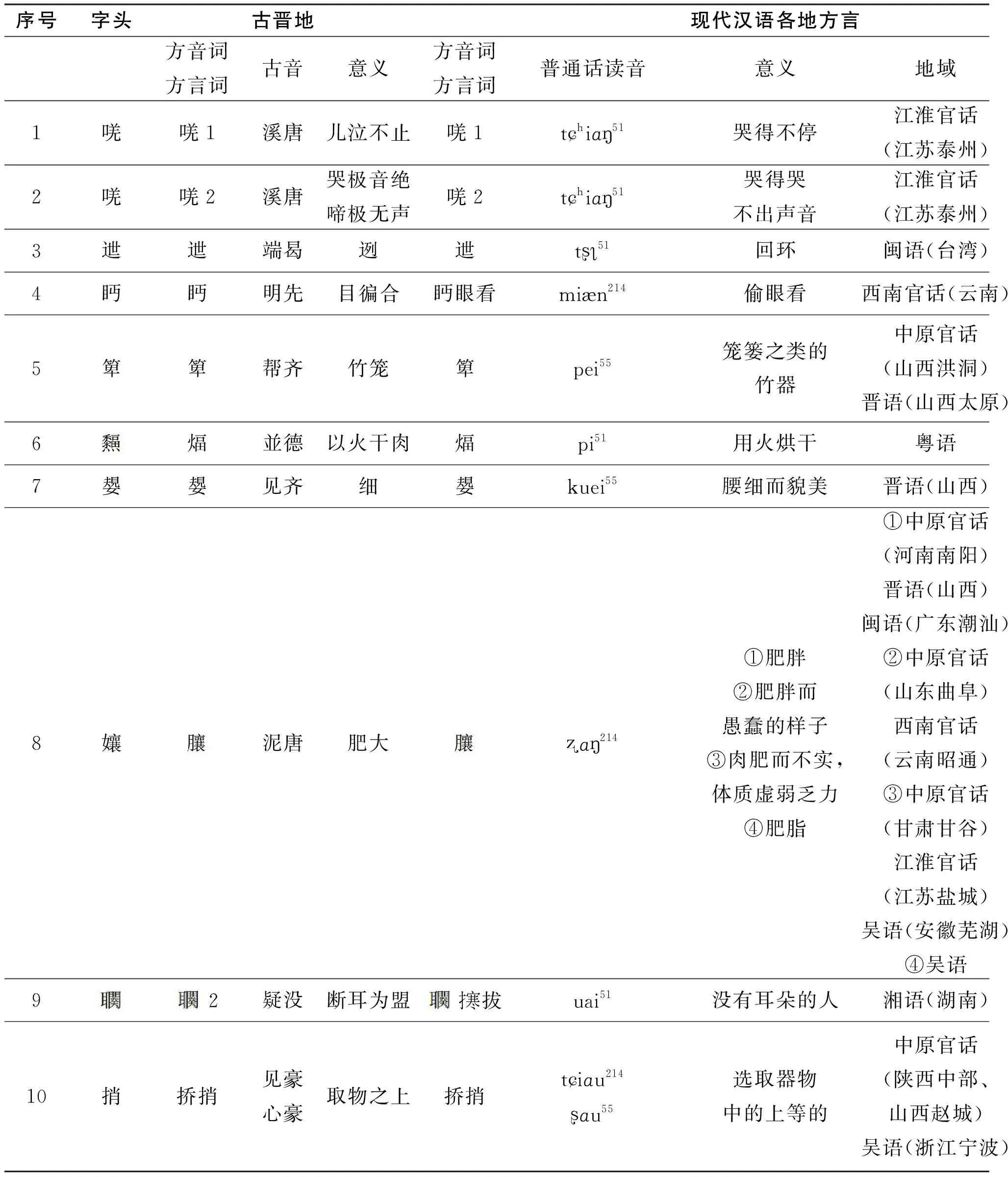

部分古晋地方音方言词由于使用频率、使用范围、可接受度等原因没有进入通语,但仍以现代汉语各地方音方言词的形式留存至今,这类词汇有10词:唴1、唴2、迣、眄、箄、煏、嫢、、2、挢捎。列表总结如下。

表4 《段注》古晋地方音方言词以现代汉语各地方音方言词形式留存的类型②

(三)在现代汉语中消亡的类型

表5 《段注》古晋地方音方言词在现代汉语中消亡的类型③

五、结 语

本文在综合以往研究成果的基础上,从《说文解字注》收录的62组(共82词)古晋地方音方言词出发,首先对古晋地进行界定并对方音词和方言词进行区分。《说文解字注》中关于古晋地的命名不甚相同,地名有独举、有并举,经统计共有25种命名类型,并根据黄侃对方音词、方言词的界定,离析出古晋地方音词44组,古晋地方言词18组。然后分别讨论方音词的声韵关系模式和方言词的音义关系模式:方音词反映的是一声之转的问题,方言词反映的是转语问题。随后考察了古晋地方音方言词在现代汉语中的演变类型,分别为以现代汉语普通话(书面语或口语)形式留存、以现代汉语各地方音方言词形式留存和在现代汉语中已经消亡。

《段注》古晋地方音方言词的留存与消亡之间存在明确的竞争关系,最终要取决于语言社会的实际使用情况。此处我们需明确“高频使用”的性质问题,它不是古晋地方音方言词留存或消亡的直接诱因而是动力系统。“高频使用启动了语言系统的内部变化,语言系统的内部变化引起了语言系统的重新调整。这个基本运作过程可以码化为如下公式:[U→x→F,L=F(x)]。”[7]古晋地方音方言词的演变亦是如此,U代表高频使用,是变化过程的动力源;x是语言系统内部的变化,是促发方音方言词演变的直接动因;F是演变结果的重新调整,使用范围、可接受度、语言接触、社会变革等因素共同产生作用;L是竞争的最终结果,它的值域为以现代汉语普通话形式留存、以现代汉语方言形式留存、消亡。

基于此,我们可以对《段注》古晋地方音方言词进行理论上的预见:如果动力源足够充分,古晋地方音方言词将以现代汉语普通话(书面语或口语)形式留存;如果动力源消失,古晋地方音方言词将在现代汉语中消亡;如果动力源介于二者之间,那么古晋地方音方言词将以现代汉语各地方音方言词形式留存。对《说文解字注》古晋地方音方言词的研究可为晋方言史的考证提供语料支持和理论参考。

【 注 释 】

①现代汉语普通话列,摘录自《现代汉语词典(第7版)》。

②现代汉语各地方言列,摘录自《汉语方言大词典》。

③因排版需要,方音词后四行暂居方言词最后。