抑郁症患者总体幸福感与社会支持和应对方式的相关性

苏苗苗,谢 雯

(安徽医科大学精神医学中心,安徽医科大学附属心理医院,安徽 合肥 230032*通信作者:谢 雯,E-mail:865650785@qq.com)

抑郁症是一种慢性情绪和思维障碍,同时伴有躯体及植物神经功能紊乱的临床症状[1]。2019年国内精神病流行病学调查结果显示,中国的抑郁症终身患病率为7.4%[2]。2013年全球疾病负担研究数据表明,无论发达国家还是发展中国家,抑郁症在所有精神类疾病的疾病负担中排名第一[3]。抑郁症的核心症状为情绪低落、兴趣减退及快感缺失[4],抑郁症患者很难体验到幸福感,社会功能和生活质量受到严重损害[5],因此,幸福感可以作为抑郁症患者治疗效果及预后的重要检测因素[6]。总体幸福感主要由对生活的满意度、积极情感和消极情感体验所构成[7]。研究表明,与焦虑症和强迫症患者相比较,抑郁症患者的总体幸福感水平更低[8-9]。影响抑郁症患者病情严重程度的因素较多,大致可分为两类,一类是来自于外部空间的环境因素,如受教育程度、经济地位、社会支持等;另一类是来自个体本身的内部因素,如人格、自尊、基因、应对方式等[10]。其中外在的社会支持和个体本身的应对方式是本研究的主要内容。既往研究表明,社会支持是影响个体幸福感的重要因素,且良好的社会支持有助于缓解抑郁症状[11-12]。本研究探讨抑郁症患者总体幸福感、社会支持、应对方式之间的关系,以期通过提高社会支持并改善应对方式进而增加抑郁症患者的幸福感。

1 对象和方法

1.1 对象

于2019年2月-9月在安徽省精神卫生中心焦虑抑郁门诊及住院部选取抑郁症患者作为研究对象。入组标准:①符合《国际疾病分类(第10版)》(International Classification of Diseases,tenth edition,ICD-10)抑郁症诊断标准;②年龄18~60岁;③汉密尔顿抑郁量表24项版(Hamilton Depression Scale-24 item,HAMD-24)评分>20分;④无躁狂发作史。排除标准:①不能配合研究者;②文盲;③存在重大躯体疾病史;④既往有躁狂发作史。符合入组标准且不符合排除标准共130例,抑郁症组共发放问卷130份,回收130份,其中有效问卷120份。同期选取社区人员和医院其他病区的患者家属作为对照组。入组标准:①年龄18~60岁;②HAMD-24评分<8分。排除标准:①不能配合研究者;②文盲;③存在重大躯体疾病史;④既往患有抑郁症等精神疾病者。符合入组标准且不符合排除标准共122例,对照组共发放问卷122份,回收122份,其中有效问卷122份。参与研究的对象均签署知情同意书。本研究获得合肥市第四人民医院伦理委员会批准。

1.2 评分工具

采用一般情况调查表收集研究对象的年龄、性别、职业、婚姻状况等一般资料。

采用社会支持评定量表(Social Support Rating Scale,SSRS)评定社会支持情况。该量表共10个条目,包括客观支持、主观支持和对支持的利用度三个维度,总评分越高表明社会支持程度越高[13]。

采用简易应对方式问卷(Simplified Coping Style Questionnaire,SCSQ)评定个体的应对方式。SCSQ由解亚宁等[14]在国外应对方式量表基础上结合我国人群的特点而编制,为自评量表,共20个条目,采用0~3分4级评分法,所得结果由积极应对方式和消极应对方式两个维度组成。

采用总体幸福感量表(General Well-Being Schedule,GWB)(中国版)评价被试对幸福的陈述。段建华对该量表进行修订后,共18题,分别评价幸福感的6个因子:对健康的担心、精力、对生活的满足和兴趣、忧郁或愉快的心境、对情感和行为的控制以及松弛与紧张,评分越高,幸福感越高[15]。

1.3 调查方法

问卷评定于每天10∶00-11∶30在焦虑抑郁科住院部心理活动室进行,问卷填写耗时约30 min。研究对象在经过一致性培训的一名研究生和一名主治医生指导下完成,评估过程保证环境安静、不被打扰。填写完毕后现场收回问卷。

1.4 统计方法

2 结 果

2.1 研究对象一般资料

抑郁症组共120人,其中男性56人(46.7%),女性64人(53.3%);年龄(34.18±11.21)岁;职业:公务员8人(6.7%),专业技术人员29人(24.2%),工人39人(32.5%),农民23人(19.2%),学生8人(6.7%),退休人员 3人(2.4%),无业人员 6人(5.0%),其他4人(3.3%);婚姻状况:未婚21人(17.5%),已婚71人(59.2%),离异21人(17.5%),丧偶7人(5.8%)。

对照组共122人,其中男性55人(45.1%),女性67人(54.9%),年龄(30.8±7.8)岁。职业:公务员7人(5.8%),专业技术人员32人(26.2%),工人41人(33.6%),农民22人(18.0%),学生11人(9.0%),退休人员3人(2.5%),无业人员4人(3.3%),其他2人(1.6%);婚姻状况:未婚19人(15.6%),已婚72人(59.0%),离异22人(18.0%),丧偶9人(7.4%)。

2.2 两组GWB、SSRS和SCSQ评分比较

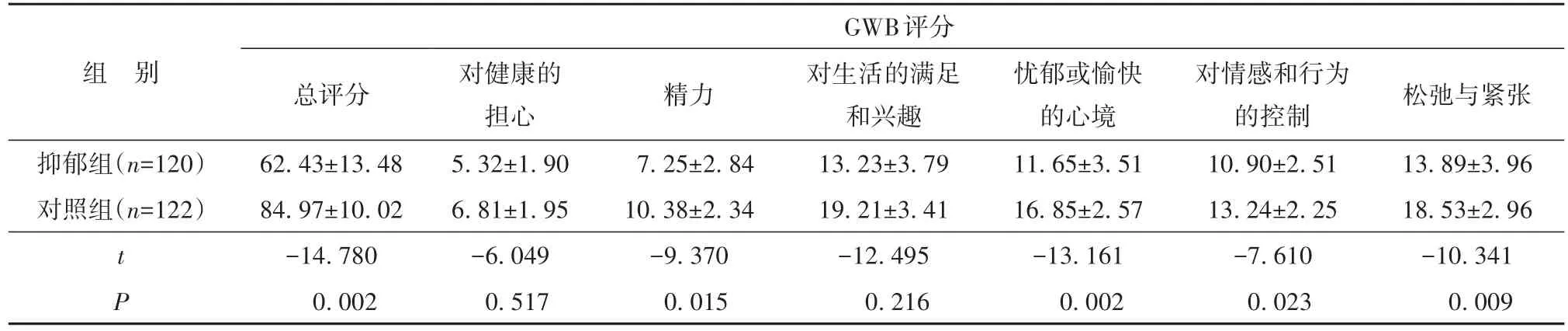

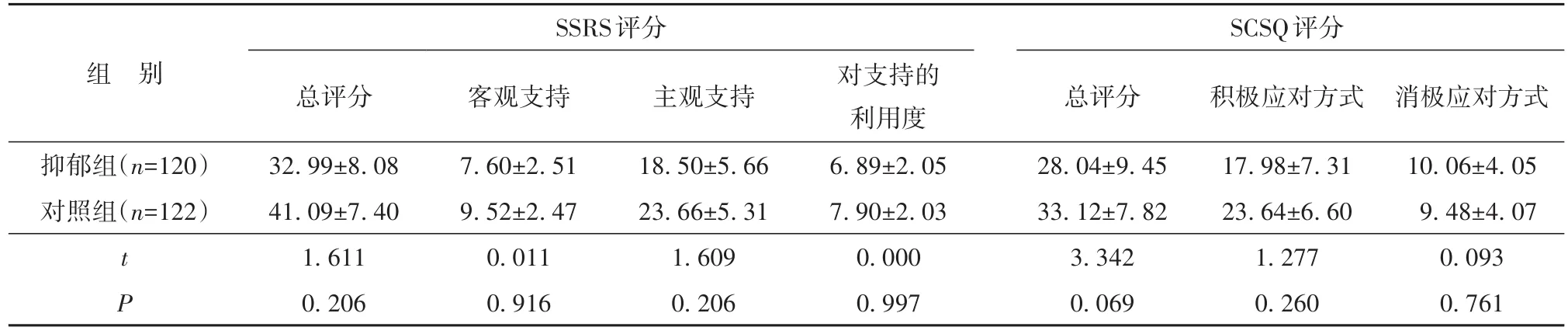

抑郁组GWB总评分、精力、忧郁或愉快的心境、对情感和行为的控制以及松弛与紧张评分均低于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05或0.01)。两组SSRS和SCSQ总评分及各分量表评分比较差异均无统计学意义(P均>0.05)。见表1、表2。

表1 两组GWB评分比较(±s,分)

表1 两组GWB评分比较(±s,分)

注:GWB,总体幸福感量表

?

表2 两组SSRS和SCSQ评分比较(±s,分)

表2 两组SSRS和SCSQ评分比较(±s,分)

注:SSRS,社会支持评定量表;SCSQ,简易应对方式问卷

?

2.3 相关分析

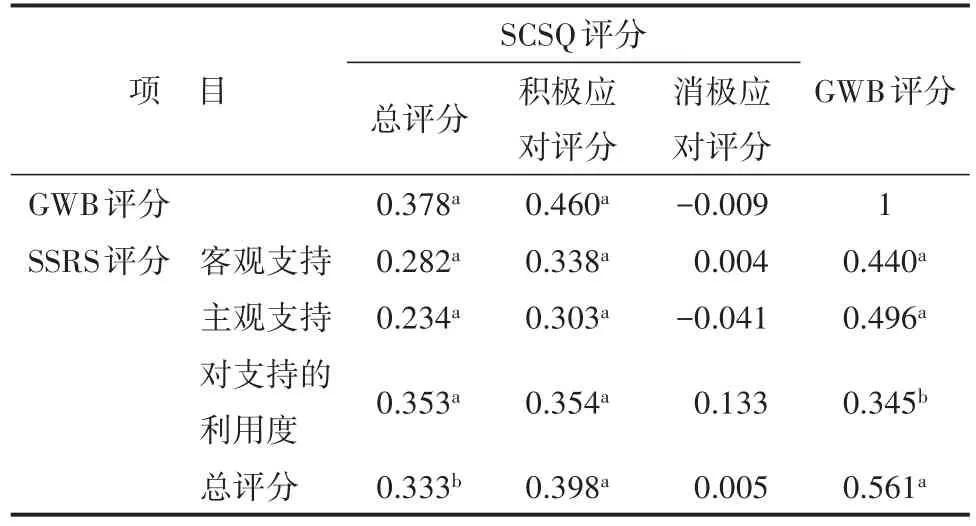

抑郁症患者GWB评分与SCSQ总评分和积极应对方式评分均呈正相关(r=0.378、0.460,P均<0.01);GWB评分与SSRS总评分和各分量表评分均呈正相关(r=0.345~0.561,P<0.05或 0.01);SSRS客观支持、主观支持、对支持的利用度及总评分与SCSQ总评分及积极应对方式评分均呈正相关(r=0.234~0.398,P<0.05或0.01)。见表3。

表3 抑郁症患者SCSQ、GWB、SSRS评分的相关性(r)

2.4 回归分析

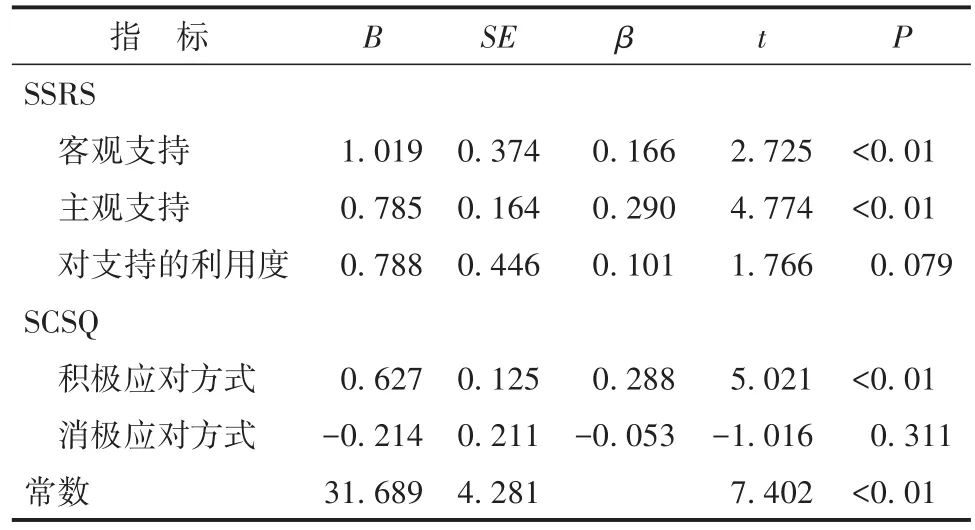

以GWB评分为因变量,将SSRS及SCSQ各维度评分作为自变量,采用Enter法进行多元线性回归分析,结果显示,客观支持(X1)、主观支持(X2)和积极应对方式(X3)评分与GWB评分密切相关(β=0.166、0.290、0.288,P均<0.01)。去除无关变量,初步建立多元线性回归方程为:Y=31.689+1.019X1+0.785X2+0.627X3。见表4。

表4 抑郁症患者总体幸福感、应对方式与社会支持的线性回归分析

3 讨 论

本研究结果显示,抑郁症患者总体幸福感低于对照组,这与既往研究结果一致[8-9]。这种差异主要表现在精力、忧郁或愉快的心境、对情感和行为的控制以及焦虑情绪方面。Rottenberg等[16]研究表明,幸福感可以独立预测治疗结果,在抑郁症患者恢复期间,临床医生可以通过评价患者的总体幸福感进而判断和预测患者的恢复情况。

越来越多的证据提示,良好的社会支持和应对方式有助于患者抑郁症状的缓解[11-12]。本研究中,抑郁症患者SSRS总评分、客观支持、主观支持及对支持的利用度评分均低于对照组,但差异无统计学意义,这与王晓磊等[17]研究结果不一致,可能有两个原因:一方面,研究样本的病情严重程度存在差异,缓解期的患者可能社会支持情况较好[18],从而整体分数较高;另一方面,本研究对照组中一部分为院内公开招募的患者家属,其中部分家属因对精神科疾病存在羞耻感,缺乏寻求社会支持的动机,可能导致对照组的整体分数偏低。应对方式方面,抑郁症患者多采取消极的应对方式,本研究中,抑郁症患积极应对方式与社会支持呈正相关,这也提示应重视抑郁症患者社会支持情况与应对方式,改善其消极应对方式。

伍军姣[19]的一项针对飞行员的研究表明,社会支持、积极应对方式和消极应对方式是影响飞行员主观幸福感的重要因素,与本研究结果一致,即积极的应对方式会提高患者的幸福感。此外,本研究结果表明,社会支持与总体幸福感呈正相关,提示改善抑郁症患者社会支持情况可能有助于提高其幸福感水平。

本研究存在一定的局限性:首先,选用的评定工具均为自评量表,患者在问卷作答的过程中可能存在一定程度的主观性;其次,未根据疾病的严重程度对抑郁症患者进行分组,未比较正常对照组和部分社会功能恢复良好的抑郁症患者的总体幸福感水平的差异;最后,对照组中一部分为本院患者家属,可能受患者及精神科环境的影响,因而导致对照组的量表评定结果整体偏低。未来对抑郁症患者总体幸福感的研究应从提高外在的支持系统和改变患者内在的应对方式着手,并结合患者的实际情况将支持系统具体化,针对病情的严重程度对患者和家属给予适当的专业指导,起到积极防治作用。