参与全球价值链对中国出口贸易碳强度的影响

赵玉焕,史巧玲,伍思健

(1.北京理工大学 管理与经济学院,北京 100081;2.上海财经大学 统计与管理学院,上海 200433)

在全球气候变化背景下,节能减排问题成为全球共识。CO2是导致全球气温升高的主要温室气体,而一半以上的碳排放来自于人类活动,尤其是生产活动[1]。因此,实现减排目标必须从人类的生产活动入手。国家与地区间日益频繁的贸易活动是人类生产活动的重要组成部分。随着交通与通信成本的降低,生产环节的划分更加细致,国际范围内的分工更加广泛,进而形成了全球价值链(Global Value Chain,GVC)。通过分工产品的贸易与流通,各国不仅能获得增加值收益,同时也带来了大量的隐含碳排放。贸易与气候变化交织成为当今全球绿色治理中的重要议题[2]。

中国是全球碳排放最多的国家,2018年IEA数据显示,2016年中国碳排放为9.10×109吨,居全球首位。面对国际社会日益增大的减排压力,中国提出2020年后强化应对气候变化的行动目标,承诺“碳排放2030年左右达到峰值并争取尽早达峰;单位国内生产总值碳排放比2005年下降60%~65%”[3]。中国减排目标所针对的碳强度,是指单位国内生产总值(增加值)的碳排放,这一指标兼顾了中国的经济发展与环境成本,是对经济发展需求和温室气体减排要求的综合考量。

贸易活动不仅能为中国带来大量增加值收益,也是引致中国碳排放增长的重要原因之一。改革开放特别是加入世贸组织以来,中国充分发挥劳动力等竞争优势广泛参与全球生产分工,成为对外贸易大国与GVC重要参与国。通过对外贸易中国获得大量增加值收益,2018年Tiva数据库显示,中国出口国内增加值占比从2005年的73.7%上升至2016年的83.4%;在隐含碳方面,中国已经成为最大的隐含碳净出口国,2009年中国出口隐含碳达到16.35亿吨[4]116,净出口隐含碳约占中国国内碳排放的20%[5]。

由此可见,参与GVC带来的出口增加值和隐含碳的变化对中国总体碳强度具有重要影响,从贸易角度研究中国减排问题意义重大。因此,基于全球价值链视角,本文借鉴碳强度的定义,提出出口贸易碳强度(Carbon Intensity in Exports,CIE)——出口中单位国内增加值的隐含碳这一指标,并进一步建立计量经济学模型研究参与GVC对出口贸易碳强度的影响。目的是从实证角度探索不同GVC参与方式对出口贸易碳强度的差异化影响,定量识别规模效应、结构效应与技术效应对参与GVC对出口贸易碳强度影响的调节作用。

本文的主要贡献在于:(1)提出出口贸易碳强度这一指标,将出口增加值与隐含碳纳入统一的框架下进行分析,以兼顾出口的经济收益与环境成本,是对贸易可持续发展的综合考虑。(2)在贸易与环境问题备受关注的背景下,从全球价值链角度出发,研究参与GVC对出口贸易碳强度的影响,是对贸易与环境关系问题的重要拓展与补充。(3)选取不同的GVC测度指标,全面探索不同GVC参与模式对出口贸易碳强度的差异化影响,并进一步探索规模效应、结构效应与技术效应三种效应在这一影响过程中的调节作用。

一、文献综述

当前,从贸易角度研究中国碳强度减排问题主要集中于对出口增加值或出口隐含碳某一方面的内容,将两者结合起来进行探讨的研究刚刚起步。对于出口增加值,主要基于投入产出法从出口中的增加值测算[6]、国家的贸易差额[7]等角度对中国出口增加值问题进行研究。研究结果表明,中国出口增加值规模在不断扩大,但单位出口中的国内增加值含量较低[8],且中国出口中国外增加值含量高于美国等发达国家[9]。对于出口隐含碳,研究视角主要集中于国家层面[10-12]、区域层面[13-14]、部门层面[15]和双边层面[16-17]等。研究发现,中国已成为最大的隐含碳净出口国,在双边贸易中中国主要向其他国家出口贸易隐含碳[18];中国的出口隐含碳排放主要来自东部区域,排放部门主要集中于设备制造业、纺织服装业和通信设备等部门。

出口贸易碳强度涉及增加值和碳排放两方面内容,部分学者开始将两者结合起来进行研究。蒋雪梅和刘轶芳[19]利用全球范围投入产出表,测算了1995年和2008年主要发达国家和发展中国家为获得出口增加值所承担的隐含碳排放情况。Zhao等[20]使用GLMDI方法和归因分析方法对中、美两国出口贸易的单位国内增加值的隐含碳进行了测算;Liu等[4]106使用网络分析法研究了1995—2005年中、美两国的增加值和隐含碳分布情况。

同样,参与GVC对出口贸易碳强度影响的研究也主要集中于研究参与GVC对出口增加值或隐含碳某一方面的影响。一方面,对于参与GVC对出口增加值影响,相关文献主要集中于衡量参与GVC的位置与增加值获利能力,即探索微笑曲线是否存在[21-22];研究发现不同国家不同产业的增加值与参与GVC之间存在显著相关性,且深度参与GVC的影响比浅度参与GVC的影响更大。另一方面,对于参与GVC对出口隐含碳的影响,主要从国家层面[23]、区域层面[24]和行业层面[25-26]展开。研究结果表明,GVC参与程度对隐含碳排放存在显著影响,对外贸易扩张、技术进步和参与GVC是对外贸易影响中国碳排放的三大主要因素;嵌入GVC制造环节与碳排放呈正相关。

综上所述,首先,现有文献对中国出口增加值或隐含碳某一方面的研究已取得较大进展,从而验证了国际贸易在气候变化治理中的重要作用;同时将两者置于同一框架下衡量贸易的增加值收益与碳排放成本的研究相继展开。但当前研究多集中于对比分析中国与其他国家的单位出口增加值与隐含碳的体量与分布情况,为实现两者的协调发展,有必要进一步实证探索国际贸易尤其是参与GVC对两者的协同影响。其次,从模型影响因素的选择来看,在参与GVC对增加值或隐含碳影响的研究中,一是参与GVC测度指标的选取较为单一,不能多角度揭示嵌入GVC不同情况对增加值和隐含碳的差异化影响;二是现有实证研究多从中国整体层面出发,不能体现不同行业类型的异质性;三是现有研究多从规模效应、结构效应与技术效应三种效应角度研究贸易对出口增加值或隐含碳的影响,在GVC深入发展的背景下,探索参与GVC对二者的影响大小,以及参与GVC如何通过三种效应对二者产生影响具有重要意义。

因此,本文构建出口贸易碳强度这一指标,将出口增加值与隐含碳放在同一框架下进行分析,以兼顾出口贸易中的增加值收益与碳排放环境成本,从对外贸易角度探索中国碳强度减排目标的实现。首先对WIOD2016年公布的2000—2014年世界投入产出表(WIOTS)进行平减,在此基础上,从整体及细分行业的角度对中国参与GVC情况和出口贸易碳强度进行测算分析;其次,构建计量经济模型,实证检验前向/后向参与度、前向联系生产长度、位置指数和深度GVC等GVC测度指标对中国整体与不同行业出口贸易碳强度的影响,并进一步构建调节效应模型,研究规模效应、结构效应与技术效应三种效应对参与GVC对整体出口贸易碳强度影响的调节作用;再次,基于研究结论,提出降低出口贸易碳强度的政策建议,有助于中国2030年碳强度减排目标的实现。

二、变量选取、模型构建与数据说明

(一)核心变量选取

1.被解释变量及测度

本文被解释变量为中国出口贸易碳强度,具体是指出口中单位国内增加值的隐含碳,因此应首先对出口国内增加值与出口隐含碳进行测算。对于出口国内增加值,借鉴Wang等[27]提出的总出口分解框架(WWZ分解框架),将一国总出口分解为国内增加值、国外增加值和重复计算项等八项内容,本文选取出口中的国内增加值(Domestic Value Added in Exports,DVAiE)部分衡量出口贸易的真实收益。对于出口国内隐含碳,借鉴Meng等[28]提出的一国出口中隐含碳的核算方法,该方法与WWZ分解框架相结合,将一国对其贸易伙伴出口中隐含碳分解为国内、国外与重复项共八条价值链路径,同样选取出口中的国内碳排放(Domestic Emission Embodied in Export,DEEiE)部分衡量出口真实承担的隐含碳排放。在此基础上,构建出口贸易碳强度(CIE)指标,计算公式为

其中,CIE反映了一国出口贸易中为获得单位国内增加值收益所需要承担的隐含碳排放成本,数值越大表明为该国家或部门的生产越不清洁;数值越小则表明生产更加清洁。

2.核心解释变量及测度

本文考察参与GVC对中国整体及细分行业出口贸易碳强度的影响,核心解释变量即参与GVC测度指标主要包括深度GVC、参与度指数、生产长度与位置指数等,具体测算方法如下:

本文参考Wang等[29]的方法,将国家行业部门层面的生产活动分为四部分,用公式表示为

在此基础上,Wang等[30]进一步提出国家部门层面的前向/后向参与程度、前向/后向生产长度和位置指数等,用以测算一国或部门嵌入GVC的情况,各指标具体计算公式如下:

1)参与度指数

式(3)中,GVCPT_f为前向参与度,代表一国或部门中间产品出口中的国内增加值(V_GVC)与该国或部门所有出口国内增加值(Va′)的比值。根据跨境次数,前向参与度可进一步划分为简单前向参与度与复杂前向参与度,其中,前者表示为中间品出口增加值中被进口国直接消费的部分(V_GVC_S)与所有出口国内增加值的比值;后者表示为中间品出口增加值中被进口国生产再出口的部分(V_GVC_C)与所有出口国内增加值的比值。式(4)中GVCPT_b为后向参与度,代表中间品进口中的增加值(Y_GVC)与最终产品产出(Y′)的比值。后向参与度同样可根据跨境次数划分为简单或复杂后向参与度。其中,Y_GVC_S代表中间品进口的外国增加值中用于国内消费的部分;Y_GVC_C代表中间品进口中的外国增加值或返回母国用于生产消费品或出口品的国内增加值部分[31]。

2)生产长度与位置指数

生产长度定义为价值链中生产阶段的数量,反映了生产过程的复杂程度,用以反映国家行业部门的上下游情况。在G国N部门的投入产出表中,s国部门i的增加值到r国部门j的最终产品的生产长度可以定义为

通过对比一国或部门前向与后向生产长度的相对位置,即可得到GVC位置指数

(二)计量模型构建

1.基准模型

为探究参与GVC对中国整体CIE的影响,本文构建基准模型如下

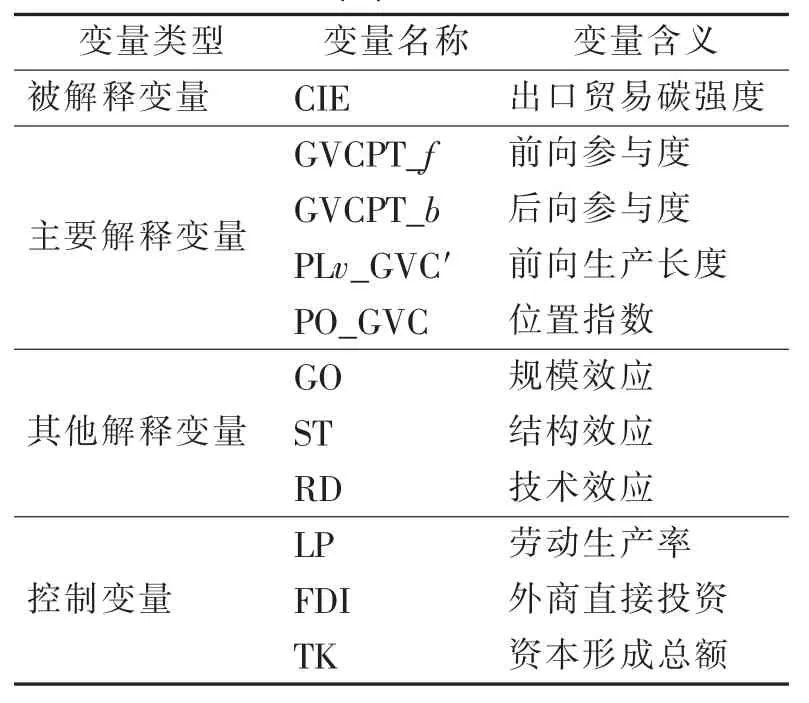

模型中各变量的含义如表1所示。其中,i和t分别表示行业和年份;CIEit代表出口贸易碳强度;Xit为 {GVCPT_fit,GVCPT_bit,PLv_GVCit,DE_GVCit,PO_GVCit},表示参与 GVC 的相关测度指标,分别为前向参与度、后向参与度、前向生产长度、 深度GVC指数以及GVC位置指数;表示 {GOit,STit,RDit},GOit代表规模效应,用行业产出规模衡量,STit代表结构效应,用行业出口在总出口中的占比衡量;RDit代表技术效应,用研究与试验发展经费内部支出衡量;Zit表示{LPit,FDIit,TKit},为本文的主要控制变量,分别代表劳动生产率、外商直接投资水平、资本形成总额;γi和κt分别表示行业和年份固定效应。为降低变量异方差性,本文对部分变量采用自然对数形式①由于面板门槛回归要求平衡面板数据,研发支出水平存在空值,因此对其取对数前先加1。。

表1 模型(9)中主要变量含义

2.行业异质性模型

为考察参与GVC对细分行业CIE的影响,在模型(9)的基础上,本文进一步设置虚拟变量将行业进行细分②在制造业与服务业细分时,剔除总体样本中的“农林牧渔业”及“采矿业”。在按照要素密集度进行行业细分时,剔除“健康、教育和公共服务业”。。为区分制造业与服务业,在模型(10)与模型(11)中设置虚拟变量SV,取1时代表服务业,取0时代表制造业;按照要素密集度细分时,以劳动密集型行业为参照,引入资本密集型行业虚拟变量CP,知识密集型行业虚拟变量KL。同时,本文将构成交互项的非离散型变量进行“对中”处理,以避免多重共线性问题。“对中”处理后,检验变量“方差膨胀因子(VIF)”,发现基于前向联系的参与度与地位指数的VIF值大于10,因此最终建立回归模型如下:

制造业与服务业层面模型构建

资本密集型行业与知识密集型行业层面模型构建

3.调节效应模型

为进一步探究参与GVC对CIE的影响机制,本文在模型(9)的基础上,通过构建交叉效应模型考察规模效应、结构效应与技术效应对参与GVC对中国整体CIE影响的调节作用。由于加入前向GVC平均生产长度(PLv_GVC)后该变量VIF值大于10,因此将该变量剔除;同时对交叉项进行“对中”处理。设定基本模型如下:

(三)数据来源与处理

本文测算出口贸易碳强度与参与GVC指标使用的多区域投入产出表主要来源于WIOD2016年最新公布的2000—2014年多区域投入产出表(WIOTS)。在对出口中的隐含碳进行测度时,由于WIOD能源账户数据库仅更新至2009年,因此本文分行业的CO2排放量数据来源于国际能源署 (International Energy Agency,IEA)提供的1960—2017年143个国家或地区和32个部门的碳排放数据。WIOTS以当年价格计价,时间上不具有可比性,为剔除价格因素的影响,本文采用广义RAS(GRAS)[32-33]方法,以2010年为基期,对2000—2014年WIOTS进行平减处理,误差设置为1×10-6。根据平减结果,剔除误差相对较大(10%)的2000年与2001年投入产出表,研究期限为2002—2014年。同时,为使IEA和WIOTS数据库的部门相匹配,本文参考Wang等[34]的方法,将IEA部门按照WIOD数据库部门分类进行归并。同时,为充分研究中国整体与不同行业类型参与GVC与CIE的特征,本文借鉴Rahman和Zhao[35]的产业类型归类方法,将56个行业归类为初级和资源产品(C01~C04)、制造业(C05~C22)、服务业(C23~C56);并进一步按照要素密集度对制造业与服务业进行细分,其中,制造业细分为劳动密集型制造业(C06、C07、C22)、资本密集型制造业(C05、C08~C10、C13~C16、C18)以及知识密集型制造业(C11、C12、C17、C19~C21);服务业细分为劳动密集型服务业(C27~C30、C34、C36)、资本密集型服务业(C24~C26、C31~C33、C35、C39、C44)以及知识密集型服务业(C40~C43、C45~C50);非生产性服务业健康、教育、公共服务业(C37~C38、C51~C54)单独划分。

经济规模与资本形成总额数据来源于WIOD2016社会经济账户。研究与试验发展经费内部支出数据来源于《中国科技统计年鉴》。控制变量劳动生产率用行业增加值占总增加值的比重与行业就业人数占总就业人数的比重之商表示,其中行业就业人数来源于WIOD社会经济账户。外商直接投资水平用规模以上工业企业实收资本中的外商资本与中国港、澳、台资本之和(资产总额)表示。目前中国没有公布连续的细分行业外商投资水平,本文选取《中国贸易外经统计年鉴》中2005—2014年外商直接投资数据,《中国对外经济统计年鉴》中2003—2004年外商直接投资数据,对于缺失的其他制造业小类数据,以《中国统计年鉴》中三资企业的资产数额表示,最终得到2003—2014年31个行业外商直接投资数据。中国国家统计年鉴数据从2003年使用新的国民经济行业分类方法,而WIOD数据库数据基于ISICRev-4标准,因此,本文实证部分将两类分类方法的行业进行整合,最终得到31个细分行业2003—2014年的面板数据。

三、测算与实证结果分析

(一)中国出口贸易碳强度与参与全球价值链的演变趋势分析

作为实证研究的基础,本文对中国整体与细分行业CIE与参与GVC进行了测度与分析。研究发现,中国整体及细分行业的CIE水平及变化趋势存在显著差异,不同行业参与GVC情况也表现出不同特征,在参与GVC对CIE的实证研究中需要进行行业分类探讨。

中国出口贸易碳强度的变化取决于出口增加值与隐含碳两者的共同变化。由图1a所示,2002—2014年,中国整体出口增加值与隐含碳均表现出近似“N形”的演变趋势;在两者共同影响下,中国整体CIE以2005年为界先上升后下降。中国不同细分行业的CIE差异较大。从图1b可以看出,2002—2014年,中国各类要素密集型制造业CIE明显高于劳动力与知识密集型服务业;资本密集型行业在制造业与服务业中均属CIE最高的部门,2002—2014年其CIE水平分别在0.19~0.25千克/美元和0.77~1.07千克/美元之间,这主要是因为高能耗、高排放的服务业与制造业部门大多属于资本密集型行业。

从中国参与GVC的演变趋势来看,由图2a所示,后向参与度始终高于前向参与度,2002—2014年后向参与度指数在0.11~0.16之间,前向参与度指数在0.10~0.14之间;产品从生产端到消费端的生产长度较长,深度参与GVC特征更明显;位置指数位于0.95~0.98之间。从图2b可以看出,中国不同类型行业在GVC参与度和参与位置方面存在明显差异。服务业前向与后向GVC参与度都低于制造业,且两者均以后向参与方式为主;初级和资源产品主要作为初始投入在GVC中处于较高的位置;服务业作为主要的中间品投入,其位置指数也相对较高;制造业主要处于GVC下游的生产位置,位置指数相对较低。

(二)中国参与全球价值链对出口贸易碳强度影响的实证结果分析

1.基准回归及讨论

作为基准,本文首先对中国整体行业进行实证检验(模型9)。本文的数据符合短面板特征,F检验拒绝建立混合回归模型的原假设,即认为存在个体效应;根据Hausman检验拒绝原假设,即认为应该选用固定效应模型。在此基础上,设定年度虚拟变量,并检验所有年度虚拟变量的联合显著性,结果拒绝“无时间效应”的原假设,认为应在模型中包括时间效应,因此,本文选择双向固定效应模型进行基础回归。

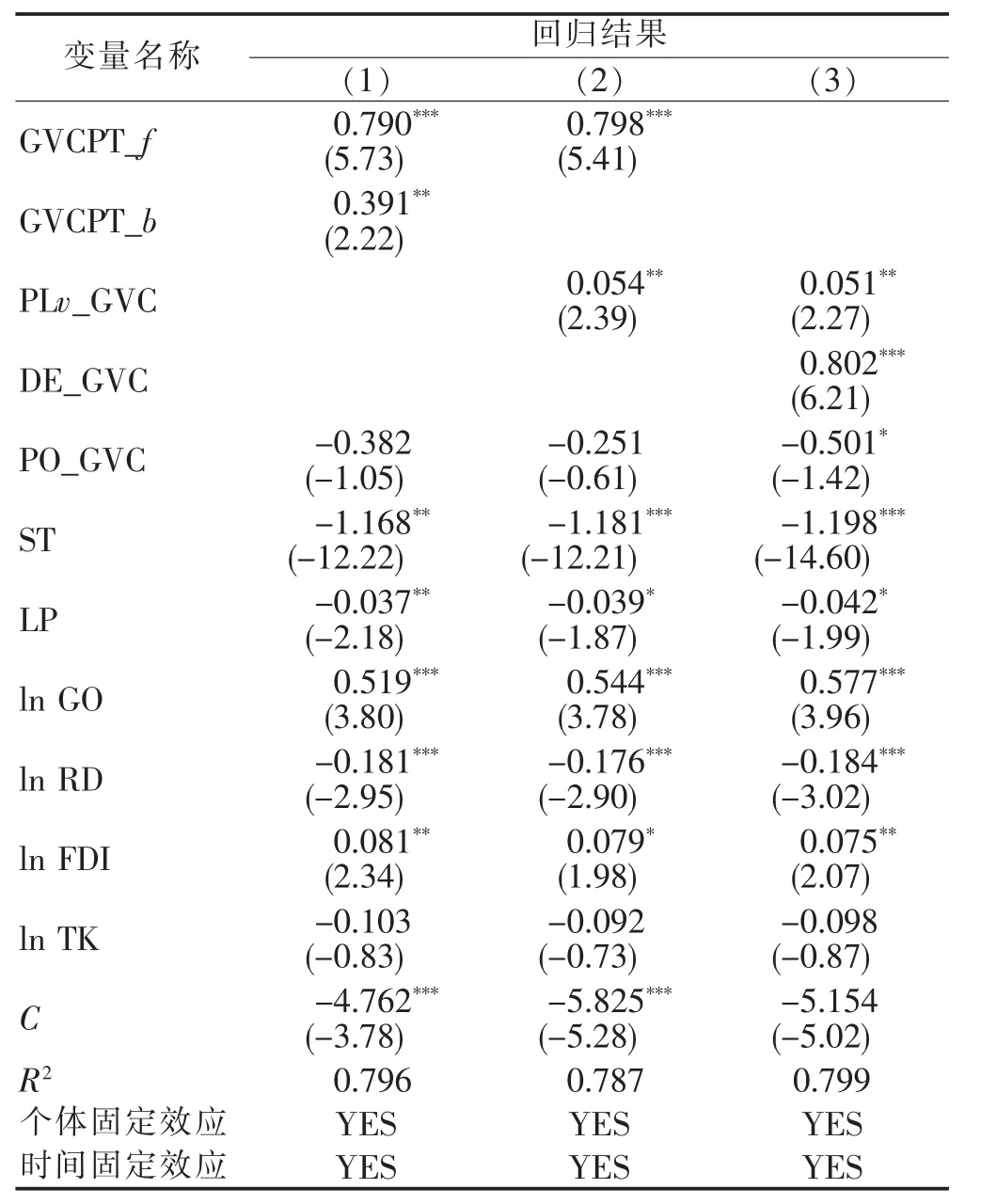

表2为参与GVC对中国整体CIE影响的回归结果,从中可以看出不同GVC参与指标对中国整体CIE的影响存在明显差异。除GVC地位指数外,其余参与GVC指标对中国出口贸易碳强度均为正向影响,但影响大小存在差异。

表2 参与GVC对整体CIE的影响:基准模型(9)回归结果

具体分析来看,深度GVC对中国出口贸易碳强度的正向影响最大,根据表2中列(3)回归结果,深度GVC系数显著为0.802,这可能是因为中国在GVC中的生产阶段数以及跨境次数的增加主要是承接了较多的加工组装等碳排放较高的分工环节,产生较多的出口国内隐含碳,最终使CIE增加。前向参与度对CIE的正向影响同样较高,表2中列(1)与列(2)系数分别为0.790与0.798。可能的原因是,中国前向参与度的提高将使用更多的国产品替代进口品,从而获得更多的出口增加值,但由于技术水平的差距,国产中间品的能耗水平较相对高于进口品,因而可能带来更多的碳排放,进而导致CIE上升。表2中列(1)结果显示,后向参与度对CIE的影响同样为正但相对较小。后向参与度提高将使发展中国家承接更多的下游生产环节,而中国比较优势当前仍主要集中于劳动力和资源型产品,后向参与的生产环节仍以劳动和能源密集型为主,此类生产环节的增多仍会使得CIE上升。根据表2列(2)与列(3)的回归结果,前向生产长度对CIE的正向影响较低。相对而言,GVC地位指数提高对CIE的抑制作用明显。表2列(3)中GVC地位指数显著为-0.501,主要是因为GVC地位指数的提高使我国在出口中将会获得较高的出口国内增加值,并且价值链上游主要为生产率及技术较为先进的分工环节,生产过程更加“清洁”,产生的隐含碳排放相对较少,CIE将下降。

从控制变量来看,表2中规模效应系数均为正,说明其对CIE的影响为正。可能原因是产出规模的提高有较大部分是由于贸易需求的拉动,而中国当前主要以下游参与分工为主,由此带来隐含碳的增长超过增加值,使得CIE进一步增加。结构效应系数显著为负,说明贸易结构的调整,服务业与知识密集型行业出口占比的提高,将有效提高增加值收益并减少碳排放,使CIE的水平下降。技术效应的系数同样显著为负,主要是因为技术水平的提高可以使增加值的获利提高,也会使高碳排放与高耗能产业生产更加“清洁化”,最终降低CIE。控制变量中外商直接投资水平对CIE影响为正,劳动生产率和资本形成总额的影响为负。

表(2)被解释变量为中国整体CIE,列(1)~列(3)分别为基于模型(9)纳入不同GVC参与指标的回归结果。如列(1)主要为前向与后向参与度、位置指数及相关控制变量对CIE影响的回归结果。

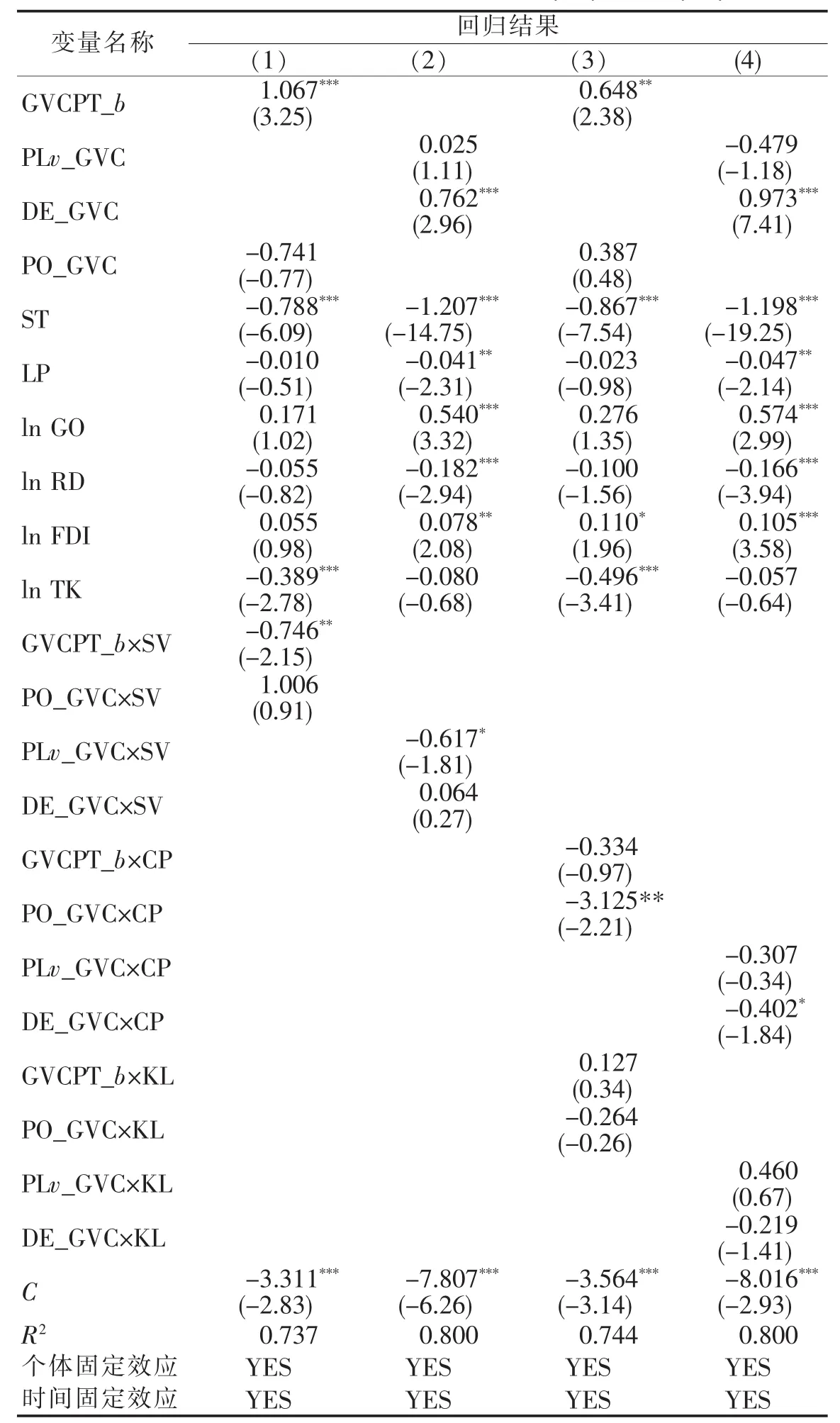

2.行业差异检验

为进一步检验不同行业的差异是否会影响参与GVC对出口贸易碳强度的作用,本文对制造业与服务业进一步细分,分别进行回归和检验 (模型10~模型11)。根据实证结果,制造业与服务业以及不同要素密集型行业嵌入GVC对CIE的影响存在显著差异。

表3 参与GVC对细分行业CIE的影响:模型(10)与模型(11)回归结果

由表3所示,从制造业与服务业来看,首先,相对于制造业,服务业后向参与度的提高对CIE的促进作用将会减弱。列(1)回归结果中后向参与度GVCPT_b系数显著为1.067,交互项GVCPT_b×SV系数显著为-0.746,这说明相对于制造业,服务业的后向联系参与度每提高一个单位,CIE平均少增加0.746个百分点。后向参与度提高对两种行业CIE影响的差异,可能与两种行业不同的生产投入需求有关。制造业后向参与度提高可能会要求更多的能源与资源投入,而服务业后向生产过程中技术等的投入会更多,带来的出口增加值也更多,因此,首先,相对于制造业,服务业后向参与度的提高对CIE的促进作用将会减弱。其次,相对于制造业,服务业在GVC中生产阶段数的增加会对CIE起抑制作用。列(2)结果显示,服务业与制造业前向生产长度交叉项系数显著为-0.617,这可能是因为服务业行业生产阶段数量的增加产生的增加值要高于制造业,且排放相对较低,使得CIE水平降低。

从不同要素密集型行业来看,根据表3中列(3)的回归结果,资本密集型行业与GVC位置指数交叉项系数为-3.125且在5%的水平上显著,表明资本密集型行业的位置指数每增加1个单位,CIE下降2.738(0.387减3.125)个百分点。从上文分析可知,中国资本密集型行业的出口增加值与隐含碳总量均较高,位置指数的提高将涉及更多的研发、设计等高收益低污染生产环节,导致隐含碳排放水平下降较快。因此,相对于其他行业,资本密集型行业位置指数的提高会对CIE产生较大的抑制作用。根据列(4)的结果,资本密集型行业和知识密集型行业与深度GVC参与指数的交叉项系数均为负,表明两类行业深度GVC参与指数的提高对CIE的促进作用减弱。

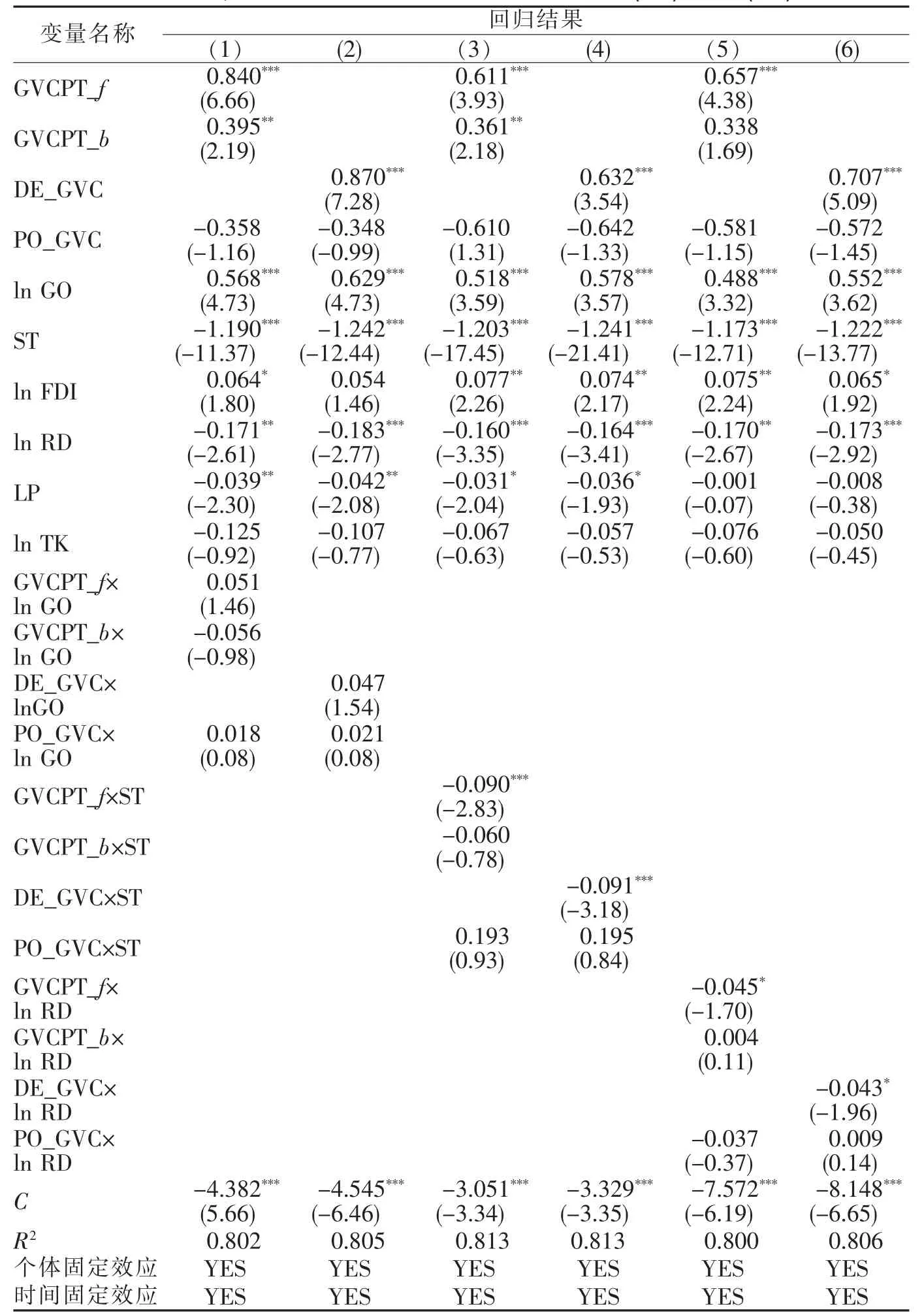

3.影响机制检验

参与GVC可能通过规模效应、结构效应和技术效应三种途径影响CIE,本文借助调节效应模型,考察三种效应对参与GVC对中国整体CIE影响的调节作用(模型12~模型14)。根据表4的实证结果,除交叉项外,其他参与GVC指标对中国整体CIE影响的符号与前文一致,说明加入交叉项并没有改变参与GVC对CIE的作用方向。但从交叉项来看,三种效应的调节作用存在明显差异。

表4 规模效应、结构效应与技术效应的调节作用:模型(12)~模型(14)回归结果

规模效应的调节作用不明显。根据列(1)与列(2)的回归结果,参与GVC的指标与规模效应的交互项均不显著,可能是因为只考虑规模的扩张会同步扩大出口增加值与隐含碳,因而规模效应对参与GVC对CIE影响的调节作用不明显。

结构效应会减少前向参与度与深度GVC对CIE的促进作用。根据列(3)与列(4)的结果,前向参与度指数与结构效应的交互项系数显著为-0.090,说明贸易结构的优化会减少前向参与度提高对CIE的促进作用。可能的原因是,随着贸易结构调整,中国在前向分工中GVC中将承担更多的生产率及技术较为先进的分工环节,使贸易产品更加清洁,增加值获利能力进一步提高,进而导致CIE增长减缓。深度GVC指数与贸易结构效应的交互项系数显著为-0.091,同样在贸易结构效应的作用下,多次跨境贸易带来的增加值收入也将提高,对CIE的促进作用将会减小。

技术效应同样使前向参与度与深度GVC对CIE的促进作用减弱。根据列(5)与列(6),前向参与度与深度GVC和技术效应的交互项系数均通过了显著性检验,分别为-0.045与-0.043。行业研发投入的增多能有效促进行业效率的与排污强度的下降。在行业向前向参与度提高的过程中,一方面,国内中间品投入的增多将带来更多的高技术增加值收入;另一方面,技术的进步也使国内中间品的生产更加清洁,两者共同作用,使得技术进步减弱了GVC前向参与度提高CIE的促进作用。同样,在多次跨境贸易中,技术水平的提高使得中国承担更多高附加值与低排放的生产环节,从而抑制CIE的增长。

四、结论与政策建议

本文首先对WIOD2016年公布的2000—2014年世界投入产出表进行平减,在此基础上从整体与细分行业层面对中国参与全球价值链情况与出口贸易碳强度进行测算与分析;此外,构建计量经济学模型对前向/后向参与度、前向生产长度、位置指数、深度GVC等全球价值链测度指标对中国不同层面出口贸易碳强度的直接影响进行实证检验,进一步研究规模效应、结构效应和技术效应三种效应对参与全球价值链对中国整体出口贸易碳强度影响的调节作用。主要结论如下:

其一,从中国参与全球价值链与出口贸易碳强度测算结果来看,参与全球价值链方面,中国整体主要以后向参与分工模式为主,在全球价值链中的位置处于下游水平;中国制造业参与全球价值链程度更高,而服务业的位置水平更高。出口贸易碳强度方面,中国整体出口贸易碳强度以2005年为界呈现先上升后下降的变化趋势;受高能耗高排放部门的影响,服务业出口贸易碳强度最高,制造业第二;资本密集型制造业和服务业均高于其他要素密集型行业。

其二,从参与全球价值链对出口贸易碳强度的影响来看,整体层面上,除位置指数外,其他所有参与全球价值链指标对中国整体出口贸易碳强度的影响均为正,且其中深度GVC指数对出口贸易碳强度的影响最为显著。参与全球价值链对不同行业出口贸易碳强度的影响存在显著异质性。相对于制造业,服务业后向参与度与前向平均生产阶段数的提高对出口贸易碳强度的促进作用将会减弱;相对于劳动密集型行业,资本密集型行业位置指数的提高对出口贸易碳强度的抑制作用更大,资本密集型与知识密集型行业深度GVC参与指数的提高对出口贸易碳强度的正向作用减弱。调节效应结果显示,规模效应的调节作用不明显;结构效应和技术效应均会减少前向参与度与深度GVC指数提高对出口贸易碳强度的促进作用。

对此,为降低中国出口贸易碳强度,一方面,要继续加快制造业产业结构调整与深化服务业改革,淘汰高耗能、高排放制造业部门,加强创新驱动转型,大力发展高技术制造业,促进制造业在参与全球价值链过程中承担更多高附加值生产环节,使得出口贸易更加清洁;同时,在制造业转型升级过程中同步推动生产性服务业的配套发展,大力发展知识密集型制造业与服务业,降低资本密集型行业的能耗与排污强度。另一方面,从嵌入全球价值链角度,加快出口贸易结构调整,推进中国整体行业向全球价值链更高位置攀升,进一步延长前向生产长度,以获得更多出口增加值;大力推动服务业尤其是知识密集型服务的发展,引导其充分参与全球价值链生产分工;加大科技创新投入以提高技术水平,使制造业与服务业在参与前向与后向全球价值链以及承担更多跨境生产的过程中,带来更多的国内中间品增加值收入与降低碳排放。