医者,以医为生也

柳洁

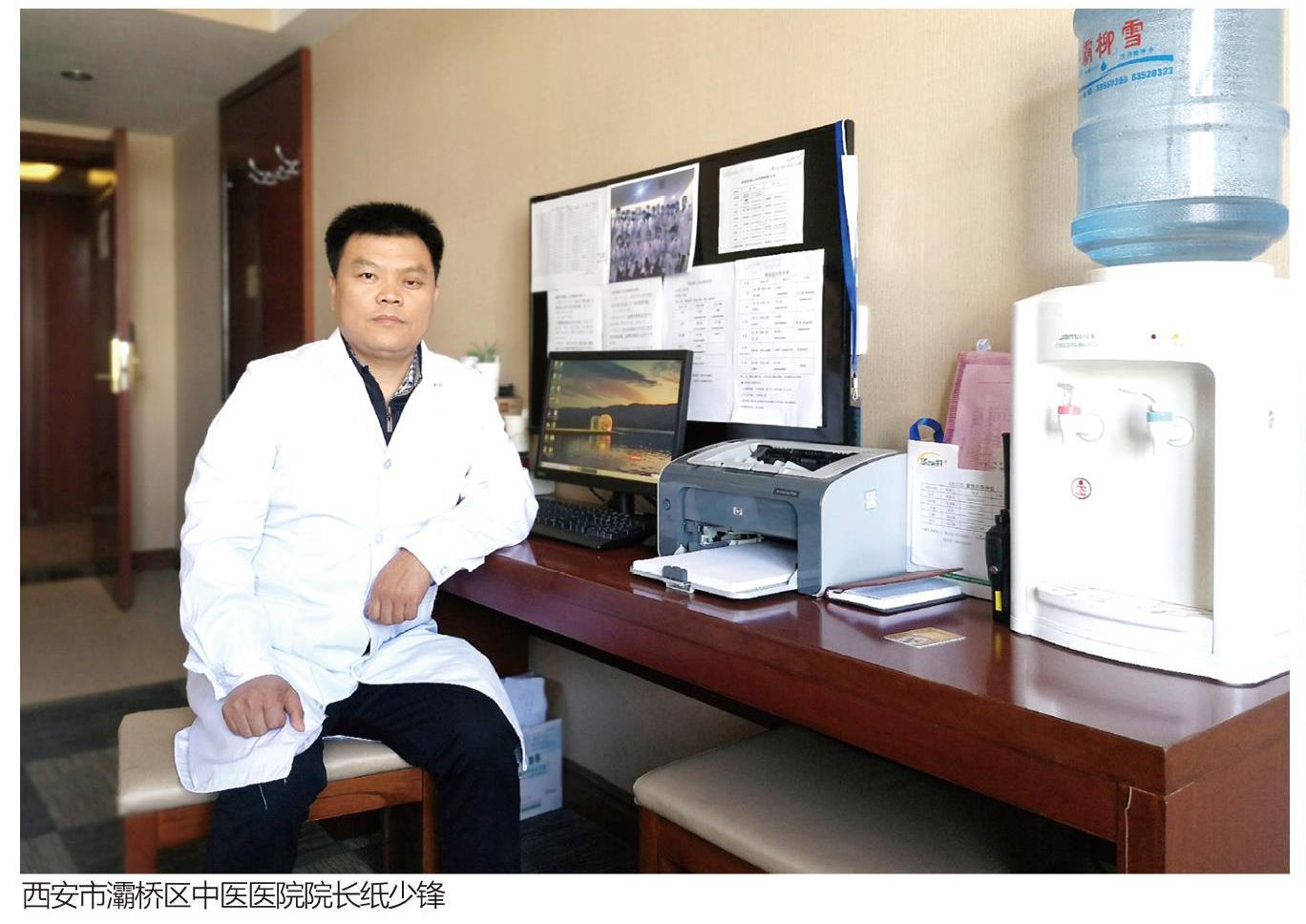

纸少锋,今年48岁,是灞桥区中医医院院长。疫情期间,他也是灞桥区医疗救治转运组的组长。

第一次采访他的时候,就在长安酒店(化名)的一间“办公室”。采访间隙,有人打电话给他,他父亲在这段时间诊断出肝癌,术后就在中医医院住着方便照顾。

“我父亲脸上颜色很不好看,每天闹着要回家。老两口都不知道病情。因为我是医生,他们问不住我。以前走路爱搭着他肩膀,他怕热,总要把我推开。疫情期间每天中午吃饭的時候,会去看看他。”

不到一周,再次采访他,用电话沟通。他的回答记者没听清,听筒里声音嘈杂,所以记者又问了一遍。

“我父亲今天下葬,有什么事情我明天联系你。”

有什么一定要采访他的理由吗?记者想是有的。

回到最初的地方

1996年,纸少锋毕业后的第一份工作就在灞桥区中医医院。那时住在侯家村,从家到单位骑摩托车要用40分钟。

村里熟悉的人知道他是医生,隔三岔五就要过来让他看看。村民们没有身体不舒服就去医院看病的意识,尤其是上了年纪的人。一辈子为了儿女操劳,去医院还怕检查出病来,又要花钱。治疗疾病最常见的方法是拔罐,根据罐印呈现的颜色判断疾病的种类。

陈美乡71岁,去哪都离不开轮椅,早年间得了风湿性关节炎,去医院看了几次后,也不当回事。疼痛难忍的时候就用拳头敲敲腿。

拉起她的裤脚,能看到膝盖已经凹陷,膝关节严重变形。为了改善关节僵硬程度,纸少锋为她实施温针治疗,将针扎入穴位后,在针柄上捏上艾草使热量顺着针,进入穴位缓解她的疼痛。

每天下了班都给她扎针,一个月后已经有明显好转。陈美乡可以拄着单拐走路了。逢年过节,她家人总会揣一篮子土鸡蛋送给他。

大学本科期间他的专业是针灸和推拿。每个学中医的人都要熟读甚至背诵经典著作,张仲景的《伤寒论》就是其中之一,它要求用中医的体系和辩证的方法去临床实践。中医常用的方法是:方药和针灸。

针灸的经络、穴位、治疗方法都比较固定。方药不是一方一法,而是尊重个体差异。“中医药的生命在于疗效,疗效的差异又体现在力度和量的把握上,所以实际上它是理论和实践结合得很紧密的学科。”纸少锋说。

2018年秋天,他又回到灞桥区中医医院。他承担的已经不只是一个医者的职责,还有行政管理方面的责任。

在这之前灞桥区中医医院刚刚获得了国家中医药局的二级甲等医院称号。群众对医院的服务质量和业务要求也提高了。办公室收到备类投诉,输液室和卫生间环境、体检排队秩序、人员编制等问题。

纸少锋尽可能多地在门诊和就诊患者交流,通过耐心细致的观察,从而优化医院服务流程,改善就诊环境。然后和院领导班子开会讨论员工的待遇保障,解决他们的后顾之忧。

经过一年的共同努力,2019年灞桥区首个“五星级”预防接种门诊在医院建成。中医医院门诊人数较上年提高约40%,全院收入同比增长30%。

中西医结合治疗从来

不是“单打独斗”

中医医院位于唐都医院和交大二附院之间。要想生存,必须有自己独特的优势。因此他大胆缩减外科床位,外聘中医领域专家,发展中医医院的优势。国医馆针灸康复科随之成立,有15名医护人员,包括门诊和住院部。

59岁的周元因为脑梗压迫神经导致左边身子偏瘫,生活完全不能自理。如果大面积脑梗的话可以用手术的方法治疗,目前他的现状医生建议保守治疗。

周元的儿子带他前来治疗。张志俊是医院针灸康复科的主任,诊断过后,决定为他针灸治疗。“大夫,疼不疼?我爸真的怕疼,以前被蝎子蜇了哭了三天。”周元附和着儿子的话说能不能只吃药。“为了治病,忍一忍。”张志俊说。

原本周元和他的家人并没有多少信心。张志俊在后溪、腕骨穴两个穴位针灸后,留针半小时后结束治疗。初期周元没有多少痛觉。第二天他的手就能伸能握。随着治疗时间的增加,他感觉扎针越来越痛,直到完全恢复身体行动能力。没有一位医生会不因自己的患者好转而欢呼雀跃。

西医对急症的救治效果毋庸置疑,中医在术后康复的疗效也不可小觑。纸少锋认为中医和西医完全是不同的理论体系,各有所长。

提高生活质量,延长寿命,减轻痛苦是中医院的理念。

纸少锋预约接诊,从来不急,哪怕医院事情再多。病人说什么就从容听着,给什么单子也都会认真看看。那些抱怨、焦虑他照单全收。他把这种方式叫作“话疗”。

情绪问题是很多疾病的诱因。倾诉后压力缓解,对于疾病治疗很有帮助。病人有很多痛苦想从周围得到安慰。但亲人、朋友已经听得太多,不愿再听。如果医生再不愿意听,找各种理由打发病人,他们还能找谁呢?

现代人生活和以前不一样,不好的饮食和作息习惯严重影响身体健康。这两年他接诊的痛风病人比较多。采取中西医结合的办法,用穴位注射和口服中药的方法让很多患者受益。

每次他都会劝说:“病人不忌口,坏了大夫的手。不能吃海鲜、豆制品,啤酒也不要碰。”

他曾在心内科进修过,系统的学习过中医和西医理论。中医和西医并不是非此即彼的对立关系。对抗疾病,是所有医生一辈子的事业。

推动中西医结合治疗,重点在“结合”,不是“单打独斗”。“就比如这次疫情,一些重症患者必须要上呼吸机。没有呼吸支持、循环支持等综合治疗手段,病人可能就死掉了,中医的治疗也就无从谈起。这是常识。”他说。

他们是一支队伍

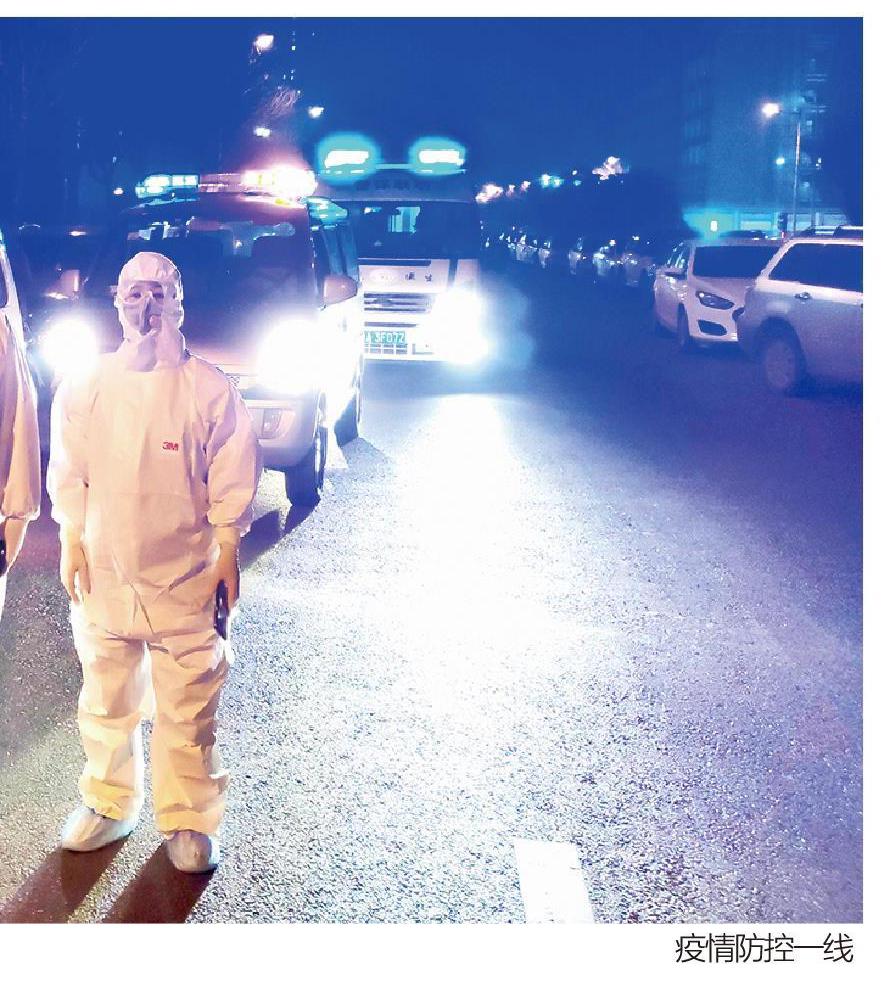

长安酒店(化名)的走廊尽头是安全通道,一排被风吹的“张牙舞爪”的衣服和裤子正在晾晒。楼梯间消毒水的味道有些刺鼻,向下看去是停的整整齐齐的急救车辆。从年初到今天,灞桥区医疗救治转运组的队员们工作和生活都在这里

1月22日,从卫健系统各个部门临时抽调来的20余名医护工作者与8辆救护车共同组成的6个专班,是疫情防控指挥部医疗救治转运小组的全部“家底”。

17年前纸少锋就是抗击非典的一员,深知中医药预防是很重要的手段。请示指挥部后,安排医院人员加班加点,为灞桥区隔离留观的密切接触者和有疫区接触史的人群提供中药汤剂。

一位独居在家的张大爷突然出现了发热症状,接到指挥部指令准备将老人送往西安医学院第二附属医院发热门诊进一步检查。

被转运的对象是“确诊病例”“疑似病例”“密切接触者”或仅是一般发热患者,起初根本无法确定,全部要按最高安全级别对待。因此每次出任务前,他一定要亲自部署防护等级,检查工作人员的防护装备,以确保万无一失。

他们站在医院红线外,能看到转运对象的所有行动。那一刻的心态有些像病人家属。在等了3个半小时后,检查结果终于出来了,基本可以排除疫情。他们为此感到由衷开心,又及时将老人安全送回家。

平时手机充好电可以用两天,但在疫情期间,手机撑不到半天,最多的时候一天可以接600个电话。

“病毒大概也是属蝙蝠的,晝伏夜出,白天情况很少,深夜任务接踵而至。大家忙完收工已经是凌晨三四点。”李宜臻是中医医院的妇产科医生,她每次出去之前都要把大号防护服卷一卷窝在腰里。

办公室和休息的地方就是酒店的标间。两个人挤在一张床上,为节省空间另一张床被立在墙上,并将分配好的物资摊开。“我和纸组长商量好两个人轮流休息半个钟头。但实际上他没停止过接电话。我们心里有事儿,睡不实在。”副组长高辉说。

回酒店后,他们站立着互相消毒,84消毒液把衣物、袜子烧出一个个大洞。也有年轻的护士因为病人转运期间冲自己咳嗽了,睡不着觉,纸少锋就去安慰他。

他躺在床上正好看到电视屏幕,上面贴满了转运人的信息名单。正中间是转运组医疗队员们刚来时候拍的“全家福”。照片上每个人都戴着口罩,比着加油的手势,眼神坚定。这一支队伍,充满希望。

丰沛的同理心

转运组有一个微信群,每天都有隔离人员当日具体情况。8岁的君君性格内向,在酒店隔离期间,他们会为他提供一些面包、酸奶、水果。“小孩年纪小,到陌生的环境不好意思提要求,但听到喜欢吃的东西他会默认。”纸少锋说。

他也有孩子,今年18岁,热爱跆拳道,想考西安体院。纸少锋支持孩子的所有决定。每天中午吃饭的时候,他都会去中医医院看望当教师的父亲。他们关系很好,像朋友一样。

从父亲身上他学到,要永远体察他人的辛苦和不易,绝不要无视别人的痛苦。

67岁的陈玉从深圳返回西安,纸少锋负责转运她到长安酒店(化名)。在酒店隔离期间,陈玉情绪低落,得了面瘫。口眼歪斜,吃不好也睡不好。

纸少锋得知后,联系医院针灸康复科主任张志俊为她看病。在转运车上,他用电话和陈玉沟通开导她。“我知道回西安肯定要隔离,但是儿子和儿媳俩人一条心,我待着也没意思。”“夫妻俩过好日子你要为他们开心,这个病少生气才好得快。”

到医院,张志俊根据她前额皱纹消失,眼睑未闭合等症状诊断为周围性面瘫,不算严重,为她开了几服药,先缓解流口水、眼睛闭不上的症状。

4月初,刘敬可以离开酒店了,从确诊到解除隔离用了一个多月的时间。女儿常打电话说很想他,问什么时候才能回家。

在回家的路上,悬着的心终于落地了。“我都快忘了家里是啥样子了。”怏到小区的时候,他说了令人感动的话“感谢所有工作人员的照顾,希望你们也能早点回家。政府花了这么多钱,我接受了很多人的帮助,如果需要血清,我随时愿意献血。”

(为保护患者隐私,文中患者姓名均为化名)