控股股东持股比例如何影响企业生产率

潘凌云, 董 竹

(吉林大学, 吉林 长春 130012)

企业生产率的持续提升可以帮助企业在激烈的市场竞争中获得超额利润,进而为股东创造出更高的价值[1];企业生产率的改善还会通过成本渠道引起产品价格下降,增加消费者剩余;更为重要的是,企业生产率还是重塑一国经济增长微观基础的关键因素。美联储前主席格林斯潘在其著作《动荡的世界》中甚至将生产率誉为评估一个经济体是否成功的终极指标。已有研究表明,产业政策[2]、制度质量[3]、税收[4]等是影响企业生产率的重要因素。值得注意的是,在现代公司组织结构中,由于代理成本的存在,企业内部人如何权衡个人私利与企业发展的关系也会深刻影响企业生产率。正因为如此,近年来,公司治理水平对企业生产率的影响逐渐引起学术界的重视。例如,现有研究表明,高管权益工资[5]、家族管理[6]等都会影响企业生产率。然而,在众多影响公司治理因素的探讨中,鲜有学者关注控股股东持股比例这一重要的内部治理因素如何影响企业生产率。

基于2007—2018年中国上市公司的数据,本文研究了控股股东持股比例如何影响企业生产率。基础回归的估计结果初步表明,在中国背景下,控股股东持股比例的提高促进了企业生产率的改善。进一步对作用机制的检验中发现,控股股东持股比例的增加对企业生产率的提升作用在分析师跟踪更少、产品市场竞争程度更低、小事务所审计的企业中表现得更加明显。具备上述几个特征的企业面临着较为薄弱的监督环境,因此,这一结论表明控股股东持股比例的提高可以通过“监督效应”促进企业生产率。本文还对可能存在的竞争性假设——“融资约束缓解效应”假设和“过度监督抑制效应”假设进行了排除性检验,从而进一步增强了因果推断的准确性。

本文的主要贡献体现在如下三个方面:第一,本文的研究从股权结构的角度拓展了企业生产率的影响因素,尤其是公司治理因素的相关文献,同时深化了对大股东持股经济后果的认识。第二,尽管叶彬、任佩瑜[7]也考察了股权结构对企业生产率的影响,但 Demsetz & Lehn[8]的研究表明,企业的股权结构是一个内生变量,它本身是由企业特征、市场特征等变量共同决定的。本文利用工具变量法有效地缓解了这一领域所面临的内生性问题,进而建立起控股股东持股比例与企业生产率之间的因果关系。第三,本文还利用分组检验法对“监督效应”假设做出检验,考察在不同外部监督环境下,控股股东持股比例对企业生产率的影响是否存在差异,由此形成了关于二者关系的完整逻辑链条。

一、文献综述与研究假设

(一)文献综述

1.大股东持股的经济后果

现有文献对大股东持股的经济后果考察主要集中在公司治理方面,且多数文献对大股东的作用持否定态度。例如,Wu et al.[9]认为,随着持股比例的上升,控股股东有可能出于逐利动机而构建控制性资源;Shleifer & Vishny[10]发现,在股权高度集中的企业中,控股股东以牺牲中小股东为代价的私利侵占行为是主要的代理问题;Johnson et al.[11]的研究也表明,在缺乏制衡机制的情形下,控股股东更可能通过资产回购、资源转移等方式“掏空”企业。并且,现有文献还发现大股东通过“私利侵占效应”降低企业管理层的薪酬业绩敏感性[12]、提高企业盈余管理程度[13]、抑制企业业绩提升[14]等。上述文献意味着,较为分散的股权结构更有利于其他股东监督控股股东[15-16],从而抑制控股股东滥用其控制能力随意分配资源。然而,也有学者指出大股东持股的积极影响。例如,Claessens & Djankov[17]发现,大股东持股比例的提高可以在很大程度上缓解股东与管理层之间的代理冲突;孙兆斌[18]在对中国上市公司的考察中也发现,随着控股股东持股比例的上升,控股股东及其代表将更可能直接参与企业决策,由此避免了中小股东“搭便车”所造成的监督不足。

2.企业生产率的影响因素

鉴于企业生产率的重要作用,学术界围绕企业生产率的影响因素进行了多方面的有益探讨。现有研究表明,产业政策[2]、制度质量[3]、税收[4]等都会在一定程度上影响企业生产率。同时,在现代公司组织结构中,由于外部投资者与企业内部人之间存在着严重的信息不对称问题,此时如何协调企业内部人的个人私利与企业发展的关系也会深刻影响企业生产率。因此,近年来从公司治理层面考察企业生产率的文献也相继出现。例如,现有研究认为,高管权益工资[5]、家族管理[6]等都是影响企业生产率的重要因素。

3.对现有文献的评述

从上述两方面文献可以了解:一方面,现有文献对于大股东持股经济后果的研究主要集中在公司治理方面,而忽视了对企业生产率的考察;另一方面,对企业生产率影响因素的研究遵循从宏观到微观的研究思路,然而较少从股权结构的角度考察如何激励企业提升生产率。以上文献的缺憾与企业生产率的重要性共同构成了本文的研究动机。同时,本文认为,由于在企业的生产活动中,外部投资者无法观测到公司管理层的所有行动,管理层对于企业内部经营活动具有信息优势,这种信息不对称所带来的道德风险会使企业管理层有强烈动机逃避创新等必要的风险承担行为,由此抑制企业生产率的提升。而较低的生产率会严重削弱企业长期价值,此时企业大股东为了自身利益,更可能表现出积极的“监督效应”,而不是“私利侵占效应”。因此,本文依据大股东持股的相关理论,提出大股东持股影响企业生产率的 “监督效应”假设。

(二)研究假设

控股股东持股比例会通过“监督效应”来提升企业生产率。一般而言,作为企业的控股股东,随着其持股比例的上升,将可能更有动机和能力监督管理层,从而有效缓解投资者与企业管理层之间存在的信息不对称问题,由此促进企业生产率水平的提高。具体来讲,在企业股权较为分散时,没有一个绝对意义的控股股东,每一个股东只能从股权中获得较少的收益,导致股东对企业经理人的监督成本远远高于监督收益,此时企业股东可能发生“搭便车”行为[19],出现对经理人监督不足的问题。在缺乏监督的情况下,企业经理人会更加有动机追逐自身利益,包括在职消费、卸责、非正常现金支出、非效率投资等。这些行为不但浪费了大量本可以用来提升企业生产率的资源,更为严重的后果是,在监督不足的情形下,企业管理层能够获得超额收益[20],这使其逐渐丧失了生产率提升意识。而随着控股股东持股比例的提高,控股股东拥有更多的剩余索取权(residual claim),必然会积极地监督管理层。大量文献为控股股东的监督作用提供了经验证据。Shleifer & Vishny[21]指出,为了提高控制权收益,控股股东有动机限制企业管理层追逐个人利益的行为。 Claessens & Djankov[17]的研究表明,大股东持股比例的提高可以极大地减轻股东与企业管理层之间的代理冲突。孙兆斌[18]在对中国上市公司的考察中发现,随着控股股东持股比例上升,控股股东及其代表将更可能直接参与企业经营管理,由此避免了中小股东“搭便车”所造成的监督不足。并且,现有文献还发现大股东能够改善企业业绩[22]、提升企业价值[23]、降低企业诉讼风险[24]等。总之,控股股东持股比例提升作为一种治理机制,可以有效缓解股东与企业管理层之间的信息不对称,进而降低代理成本问题[25]。因此,根据“监督效应”假设,随着持股比例的提升,控股股东更可能为了企业长期价值的提升以及自身控制权收益的增加,而积极抑制管理层的机会主义行为,并引导企业管理层把主要精力放在生产率提升上。

处于转型经济中的中国,其制度环境与发达国家相比存在非常大的差异,公司治理机制存在诸多欠缺,因而中国上市公司面临更大的内部代理冲突。具体而言,我国上市公司大多数都是由国有企业改制而来,所有者缺位问题历来是久治不愈的顽疾,加之要素市场改革相对滞后,我国经理人市场发育程度不高,激励与监督机制也不够完善,使得企业经理人较少面临薪酬压力与职业危机,这会在一定程度上抑制生产率的提高。同时,“关系”文化在中国根深蒂固。从某种程度上讲,“关系”文化甚至成了公司治理的替代机制,依靠“关系”获得的好处要远高于建立完善的公司治理机制所带来的好处,造成企业所有者忽视对管理层的监督和激励,进而引发很高的代理成本,由此进一步抑制企业生产率。概而言之,较之发达国家,中国企业面临更高的代理成本,因而控股股东持股比例的提高所带来的边际效应会更大。所以,在中国背景之下,控股股东持股比例对企业生产率的激励效应可能会更加显著。基于以上分析,本文提出如下假设。

H1:控股股东持股比例的提高促进了企业生产率水平的改善。

二、研究设计

(一)数据来源

本文中的上市公司数据来源于国泰安数据库(CSMAR)与万德数据库(Wind)。同时,本文对企业数据做了如下处理:(1)剔除存在变量缺漏值的企业;(2)剔除ST、PT企业;(3)剔除金融类上市企业;(4)对企业层面的连续变量在1%与99%分位数进行了缩尾处理。同时,本文以2007—2018年的样本作为主要考察区间。

(二)变量定义

1.被解释变量

被解释变量为企业生产率(TFP)。关于企业生产率的计算,本文按照Giannetti et al.[26]的基本思路,建立以下模型估算:

outputi,t=α0+α1capitali,t+α2labori,t+∑Year+∑Ind+εi,t

(1)

模型(1)中,i是企业,t是时间。其中,output为销售收入与存货变动之和的自然对数,capital为固定资产的自然对数,labor为员工人数的自然对数。Year、Ind分别为年份与行业固定效应。残差ε即为企业生产率TFP。

2.解释变量

解释变量为控股股东持股比例(top)。参考Gul et al.[27]的研究,本文使用第一大股东持股比例(top)度量控股股东持股情况。

3.控制变量

本文控制了以下变量:企业销售额增长率(sgr),用企业当年销售额与上一年销售额之差除以上一年销售额表示;资产收益率(ROA),用净利润与总资产余额之比表示;企业价值(TobinsQ),用股票市值与债务账面市值之和再除以总资产表示;企业规模(totalassets),用总资产的自然对数表示;负债率(leverage),用长期负债与短期负债之和与总资产的比值表示;产权性质(SOE) ,如果上市公司为国有企业取值为1,否则为0;企业劳动密集度(work),用工人数与销售额之比再乘以10 000 表示;企业年龄(age),用企业上市年限加1的自然对数表示;区域市场化程度(market),用樊纲等编制的市场化指数衡量;区域经济增长率(gdpgr),用各省份GDP增长率衡量。此外,本文还加入了年份虚拟变量(Year)、行业虚拟变量(Ind)以及区域虚拟变量(Area)。

(三)模型设定

为了检验控股股东持股比例是否会对企业生产率产生影响,本文设定如下模型(2)。

TFPi,t=α0+α1topi,t+∑controlsi,t-1+∑Year+∑Ind+∑Area+εi,t

(2)

模型(2)中,系数α1估计了企业生产率随控股股东持股比例的提高而发生的变化。如果“监督效应”假设成立,那么可以预期α1将显著为正。

(四)主要变量的描述性统计分析

主要变量的描述性统计结果见表1。企业生产率的平均值为0.014,表明我国上市公司生产率水平较低。从企业层面来看,这将不利于企业业绩的提升,从国家层面来看,这可能会阻碍中国向创新型国家转变,进而妨碍经济增长质量改善。控股股东持股比例的平均值为0.591,即平均来讲,中国上市企业59.1%的股权掌握在控股股东手中。

表1 主要变量的描述性统计

三、实证结果分析

根据前文的理论分析,本文采用相应模型考察控股股东持股比例对企业生产率的影响,并详细讨论经验结果。首先,采用模型(2)进行基本检验;其次,同时采用变动的控股股东持股比例、变换因变量测量方式以及工具变量法等多种方法进行稳健性检验;最后,在确定因果关系的基础上,进一步检验控股股东影响企业生产率的作用机制。具体来讲,本文检验了在不同外部监督环境(分析师跟踪频率、产品市场竞争程度、会计师事务所规模)之下,控股股东持股对生产率的影响是否存在显著区别。此外,本文对可能存在的竞争性假设(“融资约束缓解效应”和“过度监督抑制效应”)进行了排除检验。

(一)控股股东持股比例与企业生产率的回归结果分析

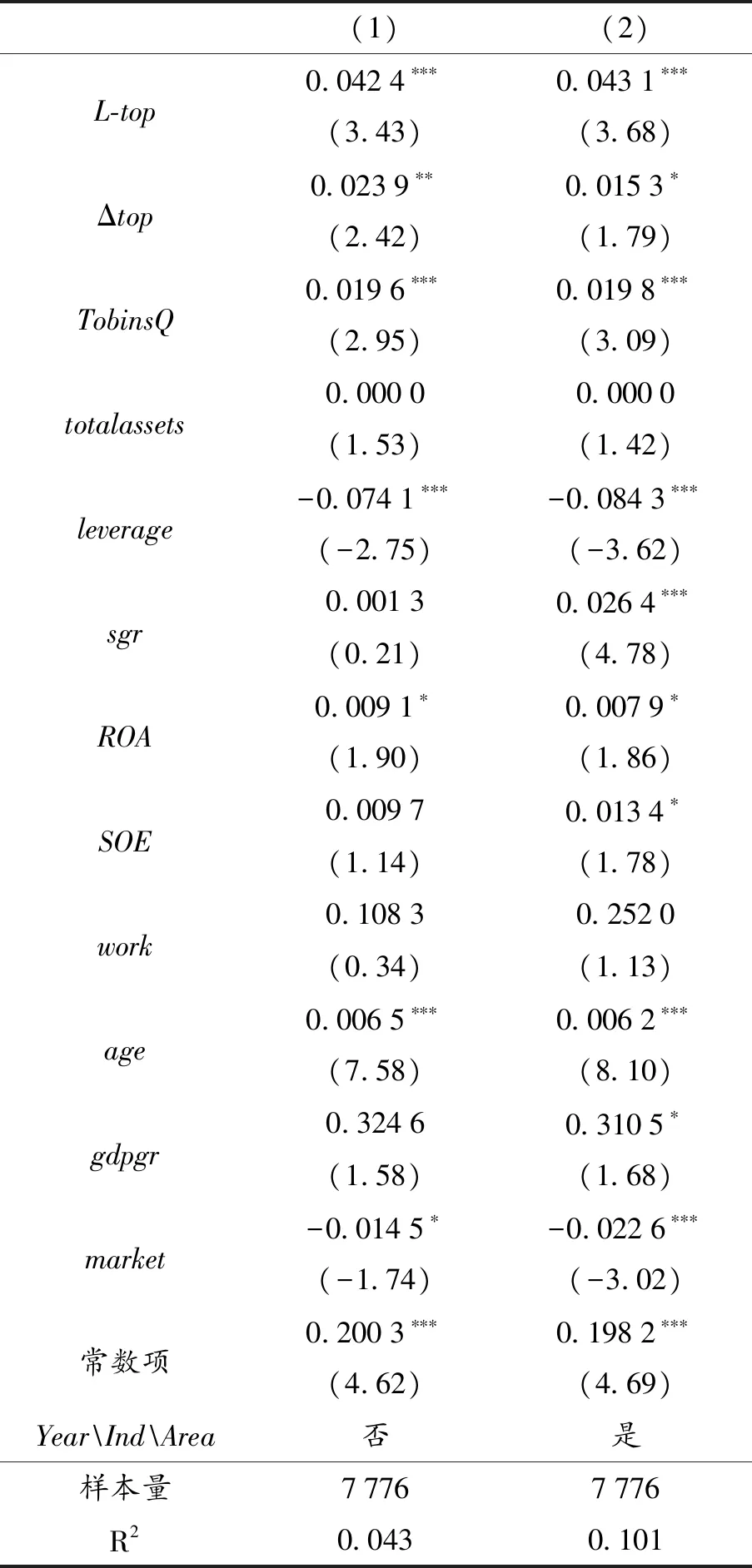

表2报告了控股股东持股比例对企业生产率作用效应的多元回归结果。在回归过程中,采取依次加入公司层面控制变量和年度、行业、区域虚拟变量的方法进行检验。列(1)显示,在仅加入公司层面控制变量的情况下,控股股东持股比例的系数在10%的水平下显著为正;列(2)为进一步加入年份、行业、区域虚拟变量的回归结果,该结果显示,控股股东持股比例系数在5%的水平下显著为正。这两列的回归结果进一步说明,在中国情景下,控股股东持股比例的提升可以作为一项重要的公司治理机制,缓解企业内部代理问题,进而促进企业生产率的改善。该结果支持了“监督效应”假设。

表2 控股股东持股比例对企业生产率影响的回归结果

(二)稳健性检验

1.采用变动的控股股东持股比例进行检测

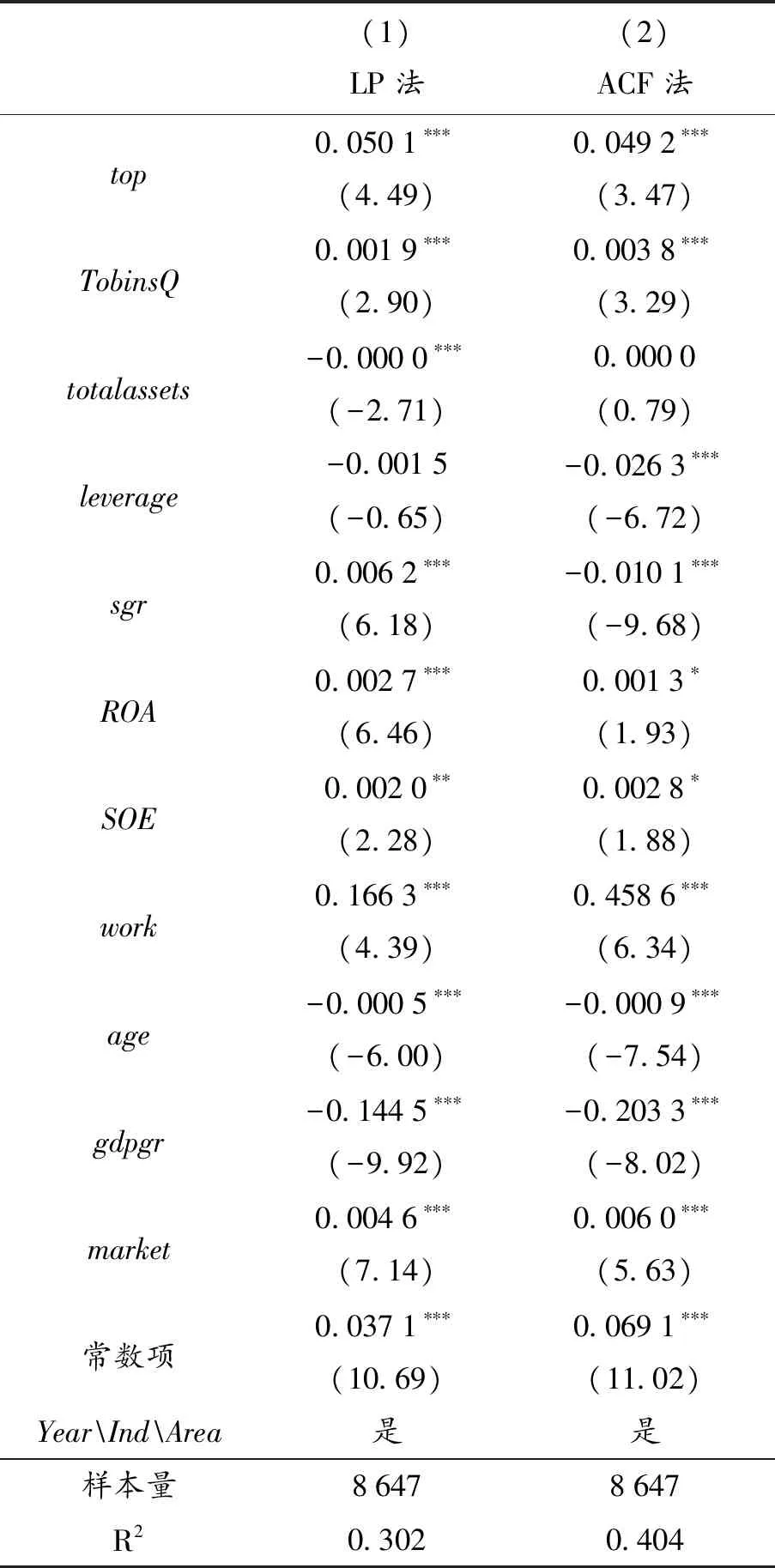

将当年的控股股东持股比例分解为上一年的控股股东持股比例(L-top)与变动的控股股东持股比例(当年控股股东持股比例与上一年控股股东持股比例之差,用Δtop表示),然后重新进行回归检验。由表3的列(1)可知,在不加入年度、行业虚拟变量的情况下,L-top与Δtop分别在1%、5%的水平下显著为正;由列(2)可知,在加入年度、行业、区域虚拟变量的情况下,L-top与Δtop分别在1%、10%的水平下显著为正。上述实证结果意味着,在上一年控股股东持股比例影响企业生产率的基础上,变动的控股股东持股比例也影响了企业生产率,这增强了本文对于二者间存在因果关系的判断。

表3 控股股东持股比例对企业生产率影响的回归结果:变动的控股股东持股比例

2.改变被解释变量进行检验

以LP法、ACF法估算企业生产率后重新进行回归,回归结果分别如表4列(1)、列(2)所示。top的系数均在1%的水平下显著为正,说明之前的结论是稳健的。

表4 控股股东持股比例对企业生产率影响的回归结果:改变被解释变量

3.内生性检验

以上基础回归的结果虽然初步表明,控股股东持股比例的提升促进了企业生产率的改善,但由此认为控股股东持股比例提升是企业生产率改善的原因,其理由并不充足,因为二者的关系面临特定的内生性问题。首先,是否存在某些遗漏变量同时影响控股股东持股比例与企业生产率?其次,企业生产率的提高是否会导致控股股东持股意愿增加?这两个问题都可能导致控股股东持股比例与企业生产率之间的内生性问题。对于可能存在的遗漏变量问题,表2的回归中已经做了比较细致的处理。表2控制了一系列可能影响企业生产率的变量,同时,还控制了行业、区域与年份虚拟变量。不过,遗漏变量的问题可能依然存在,例如,企业对未来的异质性预期既会影响到控股股东持股比例,也可能通过企业内部资源配置影响到企业生产率。反向因果关系也依然可能存在于二者关系中,企业生产率的改善使企业盈利能力得到提升,进而导致控股股东更具意愿增持股份。基于以上考虑,本文将采用工具变量法缓解内生性问题。

作为一个合适的描述控股股东持股比例的工具变量,该变量不仅要和控股股东持股比例(top)高度相关,还必须符合排他性约束,即该工具变量只能通过top间接影响企业生产率,而不能通过其他途径影响到企业生产率。基于以上考虑,本文选择同行业同年度其他企业的控股股东持股比例的均值(top1)作为工具变量。本文认为,这个变量满足相关性要求以及排他性约束:一方面,从相关性的角度来看,同行业同年度的其他企业与该企业之间面临着相同的宏观经济环境以及相似的行业特征,因而同行业中其他企业的控股股东持股比例可能与top高度相关;另一方面,尚未有证据表明,同行业中其他企业的控股股东持股比例会通过top以外的渠道影响该企业的生产率。因此,本文认为,该工具变量能够满足排他性约束。不过,一个合适的工具变量应该同时具备逻辑上与统计上的合理性,接下来本文从统计测算的角度验证该工具变量是否合适。

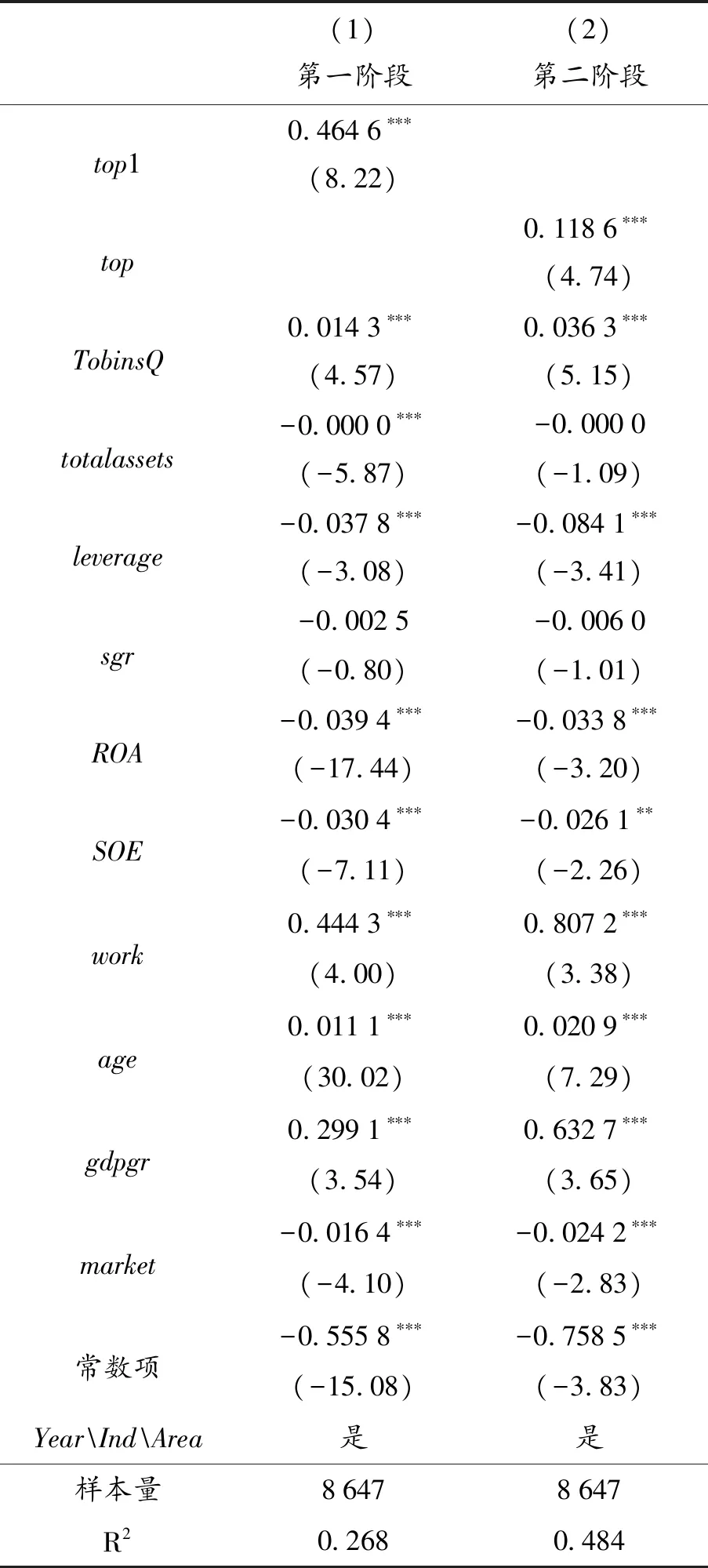

首先,进行工具变量的第一阶段回归,检验同行业同年度其他企业的控股股东持股比例的均值top1是否与top之间具有足够的相关性。表5列(1)显示了第一阶段的回归结果。从中可以看出,top1在1%的水平下显著为正,表明top与top1之间高度相关。第一阶段的F值为56.79,大于16.38,表明不存在弱工具变量的问题。

表5 控股股东持股比例对企业生产率影响的回归结果:工具变量法

其次,探讨在使用工具变量回归的前提下,控股股东持股比例对企业生产率是否还存在影响。表5列(2)的回归结果显示,top的系数在1%的水平下显著为正,表明控股股东持股比例对企业生产率依然有十分显著的正面影响。以上一系列的检验结果,为本文的“监督效应”假设提供了支持证据,也为中国背景下,资本市场重要参与者对经济增长质量的影响提供了重要的经验证据。值得注意的是,表5列(2)的工具变量回归结果和表2列(2)的回归结果形成了鲜明的对照。在表2列(2)的 OLS 回归中,top的系数为0.052 6,且在5%的水平下显著;在表5列(2)的工具变量回归中,top的系数为0.118 6,且在1%的水平下显著。即控制了内生性之后,控股股东持股比例对生产率的提升效应明显上升。由此可知,是否控制企业生产率与控股股东持股比例的内生性,回归结果差异明显,说明本文对内生性问题的考虑是有道理的。

(三)机制检验

在不同外部监督环境之下,控股股东持股比例对企业生产率的激励效应是否存在差异?亦即,控股股东持股比例的增加是否真的通过“监督效应”促进了企业生产率的提高?本文进一步分析控股股东持股比例影响企业生产率的作用机制。使用分析师跟踪频率、产品市场竞争、会计师事务所规模作为衡量外部监督环境的指标,同时做出如下预期:如果控股股东持股比例确实通过“监督效应”促进企业生产率的提高,那么这种机制应该在外部监督环境比较差的企业中表现得更加明显。此外,为了保证“监督效应”假设的严谨性,对可能存在的竞争性假设进行了排除检验。

1.对“监督效应”假设的检验

近年来,分析师跟踪如何影响企业行为成了公司金融领域的热点问题。已有文献表明,分析师可以通过实地调研等方式对企业管理层的行为进行监督,进而有效抑制企业管理层的机会主义行为[28]。可见,分析师跟踪会对目标企业形成有效的外部监督环境。因此,机制检验部分所要考察的第一个问题是:在不同分析师跟踪频率的企业中,控股股东持股比例对企业生产率的影响是否存在差异?

以往的文献发现,在竞争比较充分的行业中,企业的代理成本更低,股东可以更好地监督企业管理层的决策,一旦发现管理层在生产率提升行动中追求安逸,董事会可以立即采取惩罚措施,因而可以极大地避免企业管理层的机会主义行为[29]。因此,机制检验部分所要考察的第二个问题是:在不同竞争程度的行业,控股股东持股比例对企业生产率的影响是否存在差异?

作为资本市场上重要的信息传输中介,会计师事务所扮演着重要的外部监督角色。高质量的外部审计有利于股东与企业管理层之间产生利益趋同效应。因此,机制检验部分考察的第三个问题是:在不同规模的会计师事务所审计的企业中,控股股东持股比例对企业生产率的影响是否存在差异?

本文利用分组检验法考察控股股东持股比例的作用机制,即控股股东持股比例对企业生产率的影响在不同外部监督环境下是否存在差异。在表6的列(1)、列(2)中,将企业样本按分析师跟踪频率的年度中位数分为高分析师跟踪频率组与低分析师跟踪频率组进行分组回归。列(1)为高分析师跟踪频率组的估计结果,控股股东持股比例的系数不显著;而列(2)为低分析师跟踪频率组的估计结果,控股股东持股比例的系数在1%的水平下显著为正。两组结果的差异表明,控股股东持股比例对企业生产率的提升作用在分析师跟踪频率较低的情形下更为显著。本文又将上市公司的样本根据年度产品市场竞争程度的中位数分为高产品市场竞争程度组和低产品市场竞争程度组进行分组回归。其中,产品市场竞争程度用赫芬达尔指数(HHI)衡量,该值越大,则产品市场竞争程度就越低。回归结果表明,在产品市场竞争程度较高的列(3)样本中,控股股东持股比例的系数不显著;而在产品市场竞争程度较低的列(4)样本中,控股股东持股比例的系数在1%的水平下显著为正。两组回归结果的差异表明,控股股东持股比例的提升对企业生产率的改善作用在产品市场竞争程度较低时表现得更加明显。本文还将上市公司按照会计师事务所规模进行分组, 将“大所”定义为国内前10大会计师事务所和国际4 大会计师事务所,其他会计师事务所则为“小所”。估计结果显示,在“大所”审计的列(5)样本中,控股股东持股比例的系数不显著;在“小所”审计的列(6)样本中,控股股东持股比例的系数在5%的水平下显著为正。两组回归结果的差异表明,控股股东持股比例的提升对企业生产率的改善作用在“小所”审计的企业中表现得更加明显。上述三方面结果表明,在外部监督机制比较弱的情形下,控股股东持股可以作为外部监督机制的替代。由此可知,控股股东持股比例的提升确实可以通过“监督效应”改善企业生产率。

表6 控股股东持股比例对企业生产率影响的回归结果:机制检验

2.其他竞争性解释的排除

(1)排除“融资约束缓解效应”假设。前文的理论分析与机制检验均表明,控股股东持股比例提升通过“监督效应”提升了企业生产率。然而,理论上,控股股东持股比例的提升还可能通过缓解融资约束改善企业生产率。控股股东经常被视作具有绝对信息优势的内部人,其交易行为会向市场传递有关企业增长机会与公司价值的信息。无论是资本市场投资者还是债权人都可能利用这些信息做出决策。一方面,大股东的增持行为向市场传递了利好信息,从而吸引更多外部投资者,无疑降低了企业的权益融资成本;另一方面,债权人也会根据股价信息判断企业资质,控股股东提高持股比例所传递的正面信息会增强债权人的放贷意愿。如果以上理论成立,就意味着控股股东持股比例的提升会通过“融资约束缓解效应”来改善企业生产率,也同时意味着本文所提出的“监督效应”假设未必成立。

可以预期,如果控股股东持股比例的提升是通过“融资约束缓解效应”促进企业生产率的改善,那么这一促进作用将会在融资约束较大的企业中表现得更为显著。现有文献表明,小规模企业、无政府补贴的企业所面临的融资约束更大[30]。因此,在该假设成立的情形下,控股股东持股比例对企业生产率的改善作用应该在这两类企业中表现得更加明显。接下来,本文对“融资约束缓解效应”假设进行排除性检验。

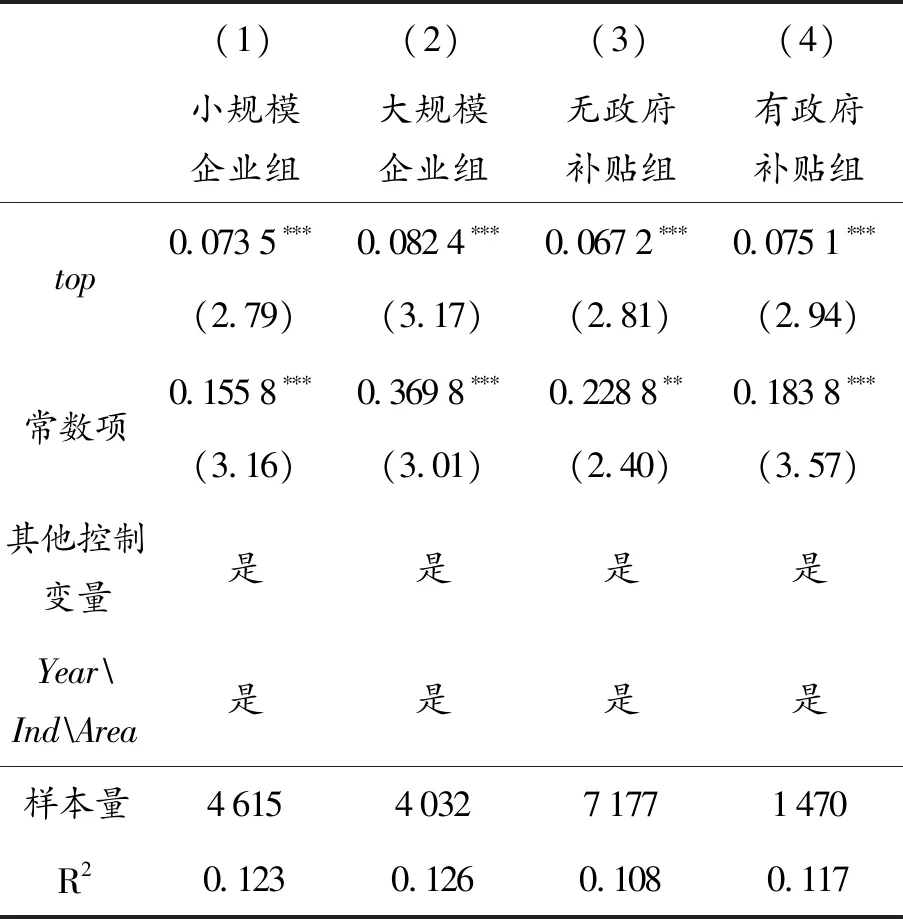

表7为分组回归的估计结果。在列(1)、列(2)中,本文将企业样本按规模的中位数分为小规模企业与大规模企业两组进行分组回归。从表中可以看出,top的系数在列(2)的大规模企业组略微大些;在列(3)、列(4)中,本文将上市公司分为无政府补贴组与有政府补贴组进行分组回归,由表中可知,top的系数在列(4)的有政府补贴组略微大些。以上结果排除了“融资约束缓解效应”假设。

表7 控股股东持股比例与企业生产率影响的回归结果:排除“融资约束缓解效应”假设

(2)排除“过度监督”抑制效应假设。逻辑上,控股股东持股比例的提升还可能通过抑制其他股东的“过度监督”来促进企业生产率。非控股股东的“过度监督”可能导致企业管理层因为担心创新失败而放弃可行的研发投资,进而对企业生产率造成负面影响。而随着控股股东持股比例的提升,会削弱其他大股东对控股股东的“过度监督”,从而提升企业的创新意愿,由此提升企业生产率。如果这一逻辑成立,本文将会发现,控股股东持股比例与企业生产率的正相关关系在“过度监督”严重的企业中表现得更加明显。

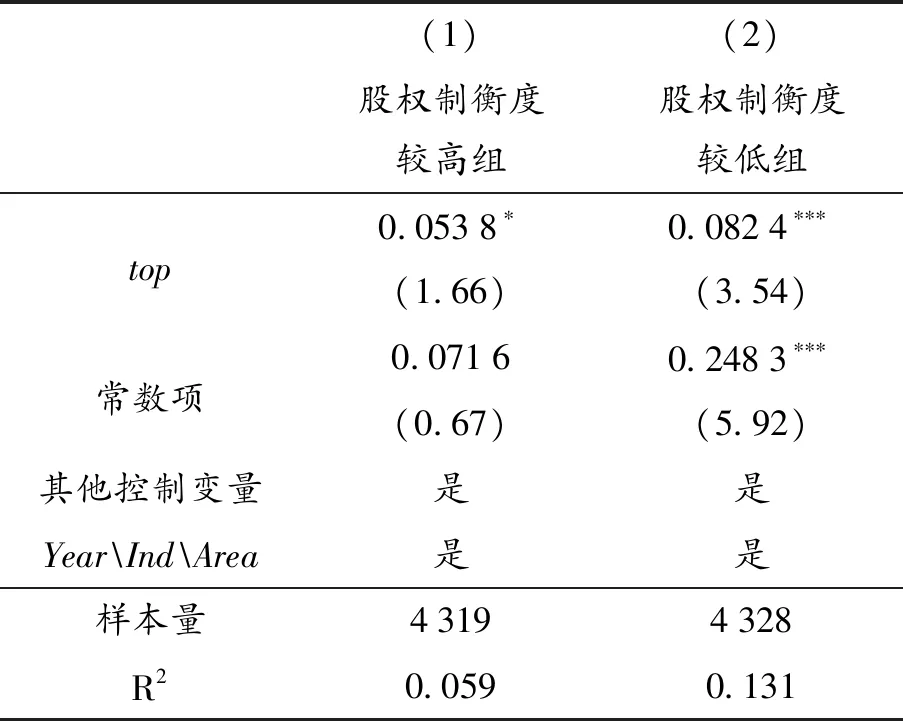

表8为分组回归的估计结果。其中,企业的“过度监督”水平利用股权制衡度来衡量,股权制衡度越高,意味着“过度监督”的可能性就越大。在表8的列(1)、列(2)中,本文将上市公司的样本按股权制衡度的中位数分为股权制衡度较高企业与股权制衡度较低企业两组进行分组回归。由表中可知,top的系数以及显著性均在列(2)的股权制衡度较低企业组更大,这一结果排除了“过度监督抑制效应”假设。

表8 控股股东持股比例对企业生产率影响的回归结果:排除“过度监督抑制效应”假设

四、研究结论与启示

本文以2007—2018年A股上市公司为样本,探讨了控股股东持股比例如何影响企业生产率。实证结果表明:控股股东持股比例的提升显著地促进了企业生产率的改善;在采用一系列方法进行稳健性检验后,该结论依然没有发生改变。进一步对影响机制的研究中发现,控股股东持股比例的提升对企业生产率的改善作用在分析师跟踪较少、产品竞争程度较低、小事务所审计的企业中的表现更加明显。由于具备上述特征的企业面临着较为薄弱的监督环境,因此,以上结果表明,控股股东持股比例的提升会通过“监督效应”改善企业生产率。即随着控股股东持股比例的提升,控股股东更有动机监督企业管理层,使其把主要精力放在提升企业生产率上来,从而促进企业生产率的改善。此外,本文还对可能存在的竞争性假设——“融资约束缓解效应”假设以及“过度监督抑制效应”假设进行了排除性检验,从而进一步增强了因果推断的准确性。

本文从因果识别的角度,比较深入地探讨了控股股东持股比例对企业生产率的影响及其作用机制,证实了在中国A股市场,控股股东持股比例的提高会带来 “监督效应”,并由此改善企业生产率。本文的研究有利于丰富企业生产率影响因素的相关文献,也有利于深化对控股股东持股比例经济后果的认识。不仅如此,本文的研究还具有以下政策启示:首先,在政策制定思路上,监管部门应该充分意识到股权结构对企业生产率的重要影响。资本市场能否助力企业生产率提升的关键在于其是否能够发挥较好的监督作用。控股股东持股比例的提高可以更好地发挥投资者的监督功能,并降低投资者对企业价值判断的不确定性,由此激励企业管理层提升生产率的意愿。其次,在具体操作层面,监管部门应该进一步加强投资者保护。强有力的投资者保护措施降低了投资者利益被损害的可能性,因而会稳定投资者的收益预期,使投资者的 “监督效应”得到更充分地发挥,由此进一步激励企业提升生产率的意愿。最后,企业自身也应该更加注重完善治理水平,切实保护外部投资者的经济利益,并不断优化股权结构,缓解股东与企业管理层之间的信息不对称,提升企业生产率。