西藏阿里曲踏墓地及加嘎子墓地可见残留物的科技分析*

任 萌 杨益民 仝 涛 李林辉 赤列次仁 吴 妍

(1.故宫博物院;2.中国科学院大学考古学与人类学系;3.中国社会科学院考古研究所;4.西藏自治区文物保护研究所;5.中国科学院古脊椎动物与古人类研究所)

2012~2015年,中国社会科学院考古研究所与西藏自治区文物保护研究所合作对西藏阿里地区札达县曲踏墓地进行了考古调查和发掘,并于2015年5~8月对噶尔县加嘎子墓地等遗址进行了调查。曲踏墓地位于札达县城西0.5~1.5公里,此墓地可分为三个区,呈品字形分布,相互间距约1公里。曲踏墓地I区的年代为距今2000~1800年,Ⅱ区为距今2250~2150年,时代较早[1]。出土遗物中发现较多的草编器(约38件),出土于棺内外及墓室壁龛内,而且其内普遍盛装草屑状残渣,其外观形态类似农作物秸秆,来源与用途尚不清楚。加嘎子墓地位于曲龙村的北部牧区,海拔高4600米,发现至少3座竖穴土坑石室墓,有箱式墓棺,有的墓葬为多棺合葬,其形制和随葬器物与故如甲木墓地非常相似,应该同属于汉晋时期,而且在该墓地发现了一块保存较好的炭化食物遗存,这在阿里地区以往的发掘中较为罕见。本工作即对加嘎子墓地出土的食物遗存及曲踏II区的部分草屑状残留物进行综合测试,分析其成分与来源,为考察该遗址的文化内涵提供更多信息。

一、样品概述

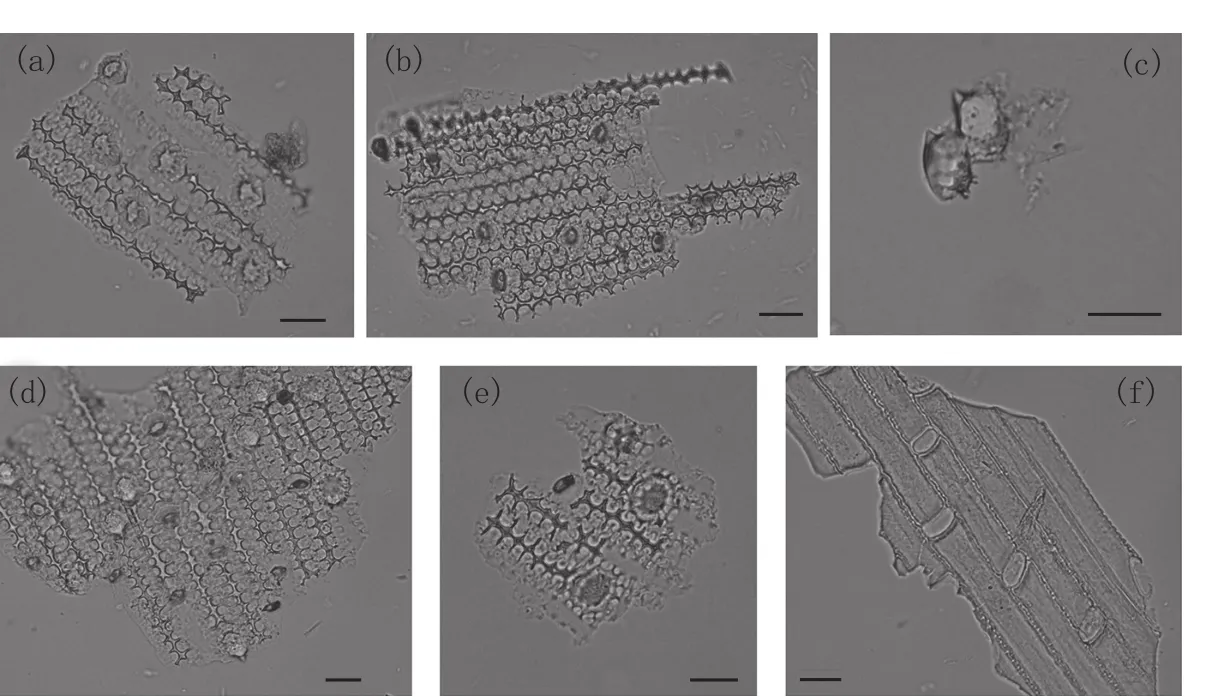

1.曲踏Ⅱ区草屑状“秸秆”

本次研究选取了3个草屑状“秸秆”样品用于分析测试,分别编号为QT-JG-1、QT-JG-2及QT-JG-3(图一)。其中QT-JG-1出土于2014M3-(1)左壁龛草编器内,QT-JG-2出土于2015M1-(3)棺北侧,QT-JG-3出土于2015M1草编器,且2015M1墓室内随葬大量青稞种子。

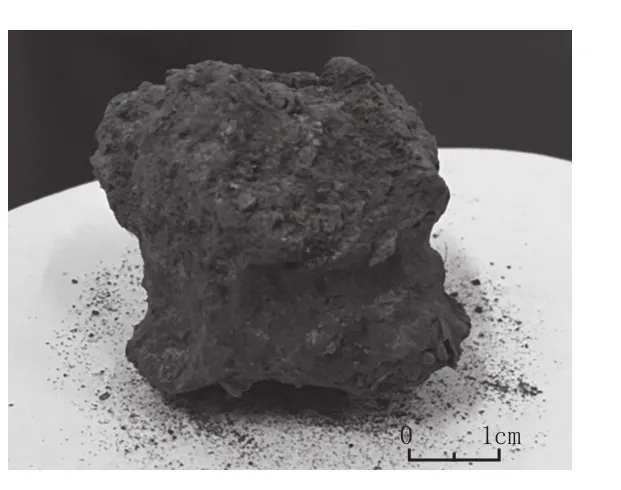

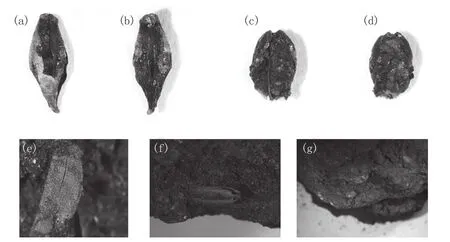

2.加嘎子墓地2015M1食物遗存

该样品由当地村民采集,14C测年显示其墓葬年代为公元300年前后,同时出土有丝绸及其他随葬品(图二)。

图一 曲踏墓地Ⅱ区“秸秆”状样品

图二 加嘎子墓地2015M1出土的食物遗存

二、分析方法及测试条件

为获取较为全面的信息,使用多种分析方法对这些样品进行了检测,所用仪器及测试条件如下:

1.红外光谱分析(FTIR):Thermo公司Nicolet Nexus-6700型傅立叶红外光谱仪,ATR附件。样品和背景扫描次数32次;分辨率4cm-1;波数范围4000~400cm-1。

2.显微CT:上海光源(SSRF)X射线成像实验站(BL13W),能量18KeV,CCD探测器空间分辨率9mm。

3.淀粉粒分析:取样品新鲜断面的少量粉末,置于1.5ML的离心管中,向离心管中加入1ML去离子水,浸泡24小时,充分振荡离心管中的悬浊液体,用移液器吸出少许置于载玻片上并晾干,滴50:50甘油/水溶液,搅拌均匀后加盖玻片;于200倍光学显微镜下寻找淀粉粒,并转至500倍下进行观察并拍照。

4.植硅体分析:样品中植硅体的提取采用干灰化法[2],取新鲜断面的少量粉末置于小坩埚中,500°C加热8小时;取少量处理后的样品于载玻片上,用加拿大树脂固定、制片,置于500倍光学显微镜下观察并拍照、测量。

5. C、N稳定同位素分析:将样品置于试管中,加入10ML 0.5M HCl,直至反应完全,用去离子水冲洗三遍,冷冻干燥后研磨成粉末,用于C、N稳定同位素测试;测试仪器为配备有Elementar Vario-Isoprime100型稳定同位素质谱仪,C、N稳定同位素比值分别以δ13C (相对V-PDB)和δ15N(相对AIR)表示,分析精度分别为±0.1‰和±0.2‰。

6.蛋白组学分析:取少量样品,用研钵磨细后称取约20mg,加入100µLTris-HC(lpH=8.0)缓冲液,再分别加入十二烷基硫酸钠(SDS,10%),溴酚蓝(0.0025%)和二硫苏糖醇(DTT,10mM),在旋涡器上振荡混匀,超声振荡3次,每次15分钟;之后于56°C水浴1小时;再次超声振荡15分钟后以12000转高速离心15分钟。取45ML上述离心后的上清液于离心管内,加入5ML甘油,95°C水浴中加热5分钟,冷却至室温,用于SDS-PAGE电泳(聚丙烯酰氨凝胶电泳);单个泳道上样量为25ML,电压设定为200V,待样品在分离胶上迁移3~4cm左右后关闭电源;电泳结束后将胶板移至培养皿中,加入考马斯亮蓝R-250染色液(0.25%考马斯蓝,50%乙醇,10%乙酸)染色,染色液没过胶板,在微波炉中低热30秒,用摇床慢摇10分钟左右;染色结束后,倒出染色液,用清水反复洗净后,加入脱色液(25%乙醇,8%乙酸),在摇床脱色过夜,得到样品的电泳凝胶。将提取到蛋白质的制备胶切成1mm3左右的小块,加入脱色液(50%乙腈/ 25mM NH4HCO3)进行脱色,离心吸取上清;加入100%乙腈,涡旋,离心吸取上清并充分晾干,再加入50mM IAA/25mM NH4HCO3于黑暗室温条件下烷基化30分钟,离心吸取液体;用25mM NH4HCO3缓冲液洗两次;加入100%乙腈,涡旋,离心吸取上清并充分晾干,然后加入含胰蛋白酶浓度为12.5ng/ML的25mM NH4HCO3覆盖胶粒溶胀,微波炉高火1分钟;再加入100%乙腈提取,将提取液装入新的离心管中,抽干,重新溶解于1%甲酸,用于LC/MS/MS分析。产生的原始数据用MASCOT和PEAKS软件在NCBInr数据库中检索。

图四 曲踏墓地2014M3-(1)植硅体

三、分析结果

1.曲踏II区草屑状残渣样品分析结果

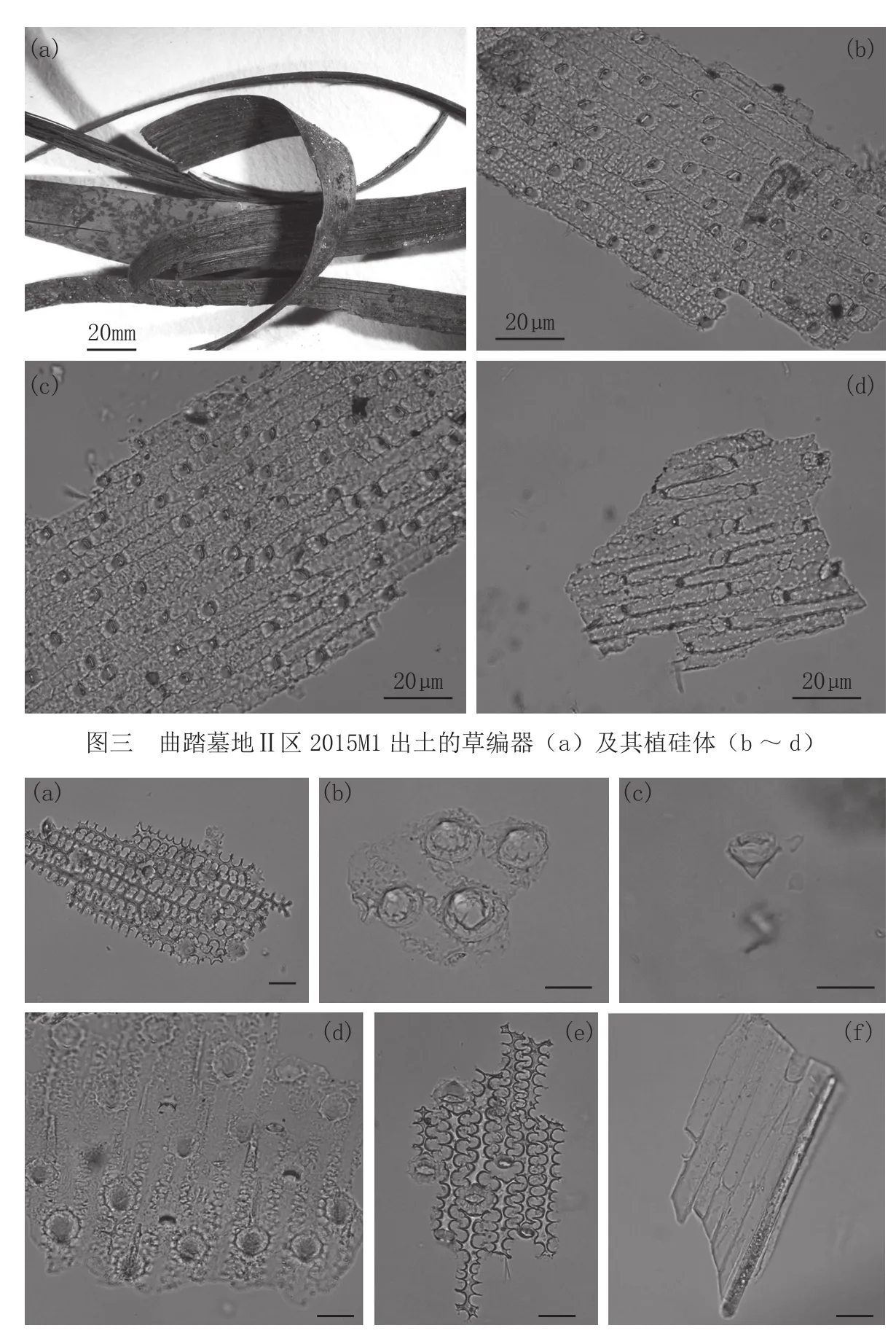

本次考古发掘出土的这类草屑状残渣样品外观形态类似农作物秸秆,普遍放置于草编器中。大部分的草编器已残朽,我们对其中一个草编器残片进行了分析,结果见(图三、四)。该样品的显微形态及植硅体特征指示其应该是芦苇(Phragmites australis),可见这类器物是用苇草编织而成。

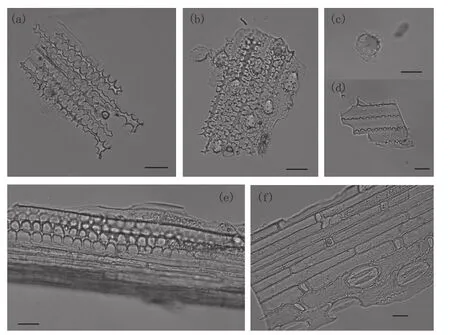

植物的不同部位会产生不同的植硅体形态,小麦和大麦茎杆表皮由长细胞、短细胞和气孔组成,长细胞通常较窄(约5~10微米),侧壁光滑或稍微弯曲;短细胞为圆角立方体,或椭圆形;没有乳突,通常是无色或棕色[3]。谷物的壳则包括颖片、外稃和内稃,它们的植硅体形态具有属甚至种一级的鉴定特征,麦类作物植硅体形态主要包括乳突(papilla phytoliths)、毛基上有一圈乳突的毛细胞植硅体(trichome base phytoliths)和树枝状植硅体(dendriform phytoliths)等。曲踏墓地出土的3个草屑残渣样品中均有大量来自麦类稃片、茎杆的植硅体(图五、六),以及刺棒型、平滑棒型、方型、尖型、帽型等植物茎叶组织中常见的类型[4];此外,在这些样品中还观察了部分呈锯齿状的植硅体(图四,f;图五,d);有学者通过模拟试验发现这一切割形态的植物残体通常是由镰刀等农具产生[5],据此推测其为谷茬、秸秆等作物加工残余。

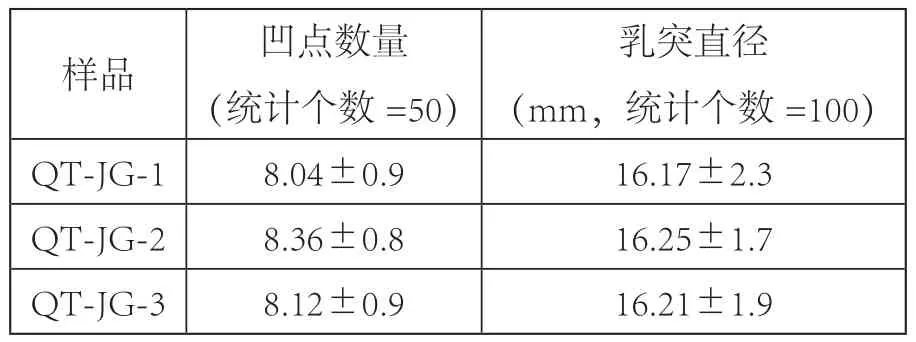

已有研究表明,不同麦类作物植硅体的乳突直径与其乳突基部凹点的个数不同,可据此将其区分[6]。基于此,对样品中的乳突植硅体进行了统计测量,测量结果见(表一)。结果显示这三个样品中乳突状植硅体的特征基本一致,乳突直径较小(约12~20微米)、凹点数量变化较小(约7~9个),符合大麦的特征。结合该遗址年代、地理位置及其出土大植物遗存等情况,推断其为大麦(包括青稞和皮大麦)的秸秆、糠麸,且青稞(Hordeum vulgarevar.coelesteL)的可能性较大。

图五 曲踏墓地2015M1-(3)棺北侧样品中的植硅体(QT-JG-2)

图六 曲踏墓地2015M1草编器样品中的植硅体(QT-JG-3)

图七 加嘎子墓地2015M1食物遗存显微照片

2.加嘎子墓地2015M1墓出土“食物残渣”分析结果

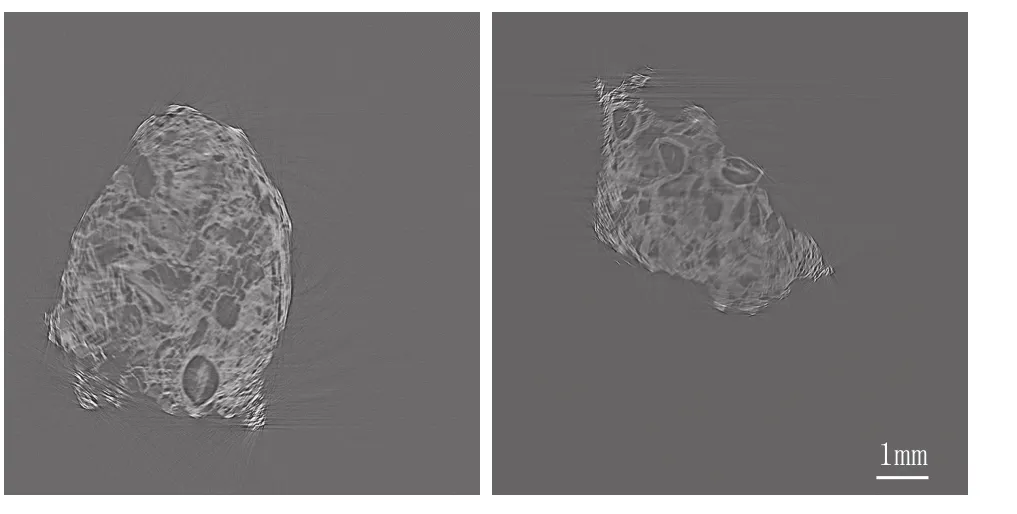

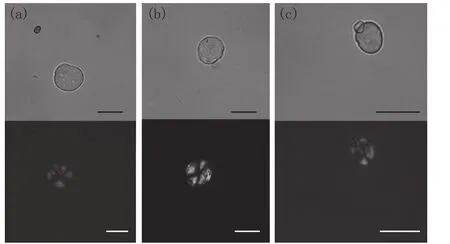

加嘎子墓地出土食物样品表面的大植物遗存,主要包括大麦/ 青稞、小麦、稻壳及黍/ 粟等(图七)。显微CT照片(图八)显示该样品内部也含有形态较为完整的谷物种子。

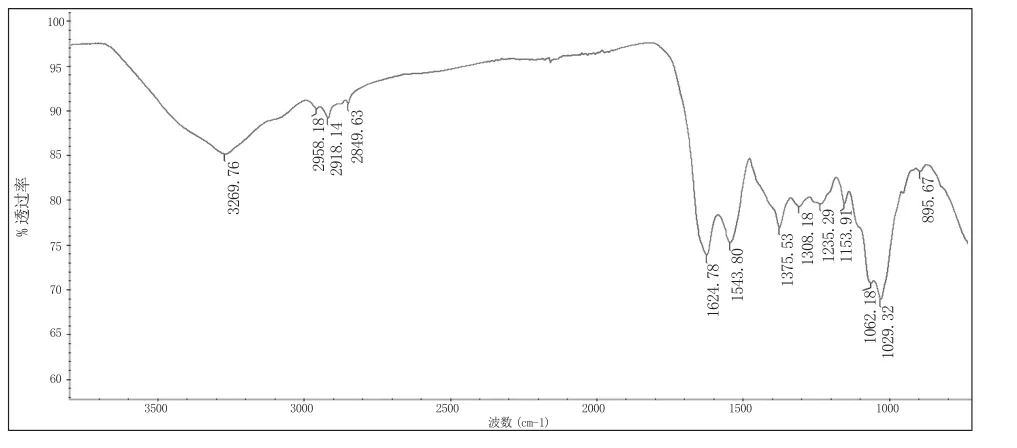

对该样品的粉末部分进行了红外光谱、植物微体化石及C、N稳定同位素分析。红外光谱的测试结果如(图九)所示,整体呈示出淀粉类物质的特征。3300cm-1附近为O-H伸缩振动区;1630cm-1附近为C=O伸缩振动峰;1150、1080、1060及1030cm-1处为C-O伸缩振动、C-H弯曲振动和C-O-H弯曲振动区域[7],可见该样品为淀粉类食物遗存,且同时包含谷物颗粒及经碾磨加工的面粉,是一种“粒食”和“面食”的混合产物。

加嘎子墓地出土食物遗存的粉末状样品中的淀粉粒以圆形为主,在偏振光下消光十字明显(图一〇),其形态及消光十字等特征与麦类作物的淀粉粒较为相似,且该样品中的淀粉粒未见膨胀、糊化或变黄等现象,应该没有经过蒸煮或烘烤等烹饪加工。

该样品中观察到少量植硅体(图一一),根据形态特征及可能的植物来源,将其分为三大类:第一类为来自麦类作物的树枝状植硅体[8];第二类包括稻壳的双蜂型植硅体及扇形植硅体,其中扇型植硅体可能来自水稻茎叶机动细胞[9];第三类植硅体可能来自黍或粟[10],但由于这类植硅体观察到的数量较少且结构简单,难以准确判断其来源;此外还有一些哑铃形、帽形、尖形等植硅体。

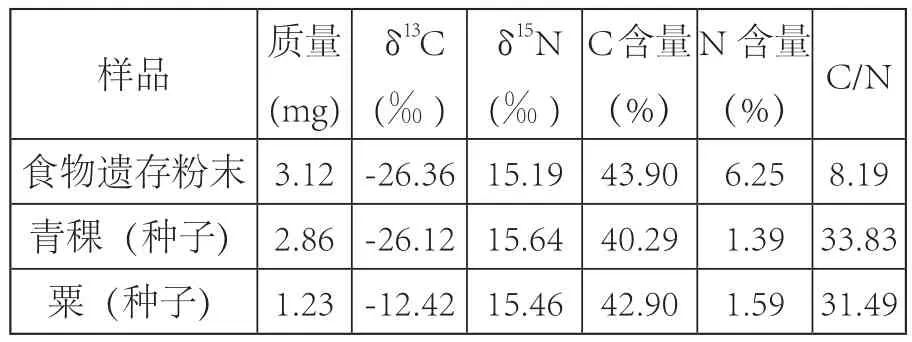

碳氮稳定同位素分析结果(表二)显示加嘎子墓地出土食物遗存的δ13C值约为-26‰,可见其以C3类植物为主。我国常见的C3类作物有水稻、小麦等,其δ13C值范围为-23~-30‰,平均值为-26.5‰;C4类作物有玉米、粟、黍、高梁等,δ13C值范围为-8~-14‰,平均值为-12.5‰[11]。大植物遗存及微体化石观察到的大麦(青稞)、小麦及水稻,均为C3类,此外还有C4类的粟黍,但同位素分析结果未见C4类植物信号,这可能是由于该食物在制作时并未将粟黍碾磨成粉,而是直接以粒状加入。

表一 曲踏墓地“秸秆”样品植硅体乳突直径及其凹点数量

图八 加嘎子墓地2015M1食物遗存显微CT图

图九 加嘎子墓地2015M1出土食物遗存的红外光谱图

图一〇 加嘎子墓地2015M1出土食物遗存中的淀粉粒,标尺=20mm

表二 加嘎子墓地2015M1食物遗存及种子样品C、N稳定同位素值

值得注意的是,该样品的δ15N值较高,为获取更加全面的信息,我们对其进行了蛋白质的提取与检测。在该食物遗存中检测到了大量来自粳稻的谷蛋白,此外还有来自大麦、小麦和粟等谷物的蛋白质,但未发现动物蛋白,可见其较高的氮同位素值并非来自动物蛋白的贡献。且该遗址出土植物种子的氮同位素值也高达15‰左右,可能是受当地特殊的地理及环境因素影响,或施肥行为所致,仍有待更多考古资料来进一步分析。研究表明,在干旱环境下土壤的蒸发效应加剧,使其相对富集15N,从而提高植物的δ15N值[12]。此外,施肥行为也会影响植物的氮同位素值,古代先民常利用动物粪便作为农作物肥料,其δ15N值通常会较土壤高出5~15‰,进而提高农作物的氮同位素值[13]。综上,我们推断加嘎子墓地出土的食物遗存是将稻米及麦类作物碾磨成粉后制作而成,并夹杂了少量大麦、小麦、水稻、小米等作物的种子;结合墓葬中发现的大量青稞种子,以及当地的海拔及环境特征,推测麦类面粉主要来自当地的青稞。

四、讨论

西藏高寒干燥的环境条件无疑会影响当地农业发展,已有的植物考古成果表明,公元前3000年左右,粟黍等农作物可能经四川西部或甘青地区传入西藏高原[14]。西藏东部的卡若遗址(2700 BC~2300 BC)中发现了炭化的粟、黍,且粟的数量更多[15];山南地区贡嘎县昌果沟遗址(约1370 BC)发现了小麦、裸大麦、粟等大量驯化作物,表明新石器时代晚期麦类作物也已传入西藏高原[16];位于象泉河源头附近的卡尔东遗址(3世纪~8世纪)被认为是象雄王国的都城,在西藏历史上有着重要的地位[17],该遗址浮选出了炭化的小麦和大麦(以及穗轴),大麦很可能为裸大麦[18]。虽然西藏高原早期的农业是以粟和黍为主的粟作农业,但由于粟、黍的耐寒性差,随着西方栽培作物的传入,麦类作物,特别是大麦(青棵),因其对高原生态独特的适应性而逐渐取代了粟[19]。

曲踏墓地的许多墓室中都发现了装在草编器内的大麦(很可能为青稞)秸秆,加嘎子墓地出土食物遗存的主要原料也为青稞面粉。青稞又叫裸大麦、元麦,耐寒性较强、丰产性好、早熟、并且其颖果易与稃片脱离[20],至今仍是青藏高原人民重要的粮食作物,同时还是畜牧业的优质饲料和酿酒的主要原料。除青稞种子外,曲踏墓地的墓室内也随葬大量牛、羊、马等动物,说明当时半农半牧的生活方式[21],而秸秆、糠麸等也常用于畜牧业中,如搭建饲养棚舍、防寒保温等,最主要的用途可能是作为动物饲料[22]。墓室内随葬大量作物秸秆,不仅体现了先民对农业废弃物的认识与利用,也折射出当地畜牧业的发展。结合卡尔东遗址出土的小麦、大麦以及大量绵羊和山羊的粪便[23],进一步表明在公元2世纪至3世纪时,青藏高原阿里地区存在畜牧和农业混合的形式。

加嘎子墓地出土的食物遗存中同时混合有水稻、青稞、小麦、粟等多种谷物种子,这种将作物颗粒添加到青稞面粉中的做法在日常饮食中较为少见,似乎含有特殊寓意,应与丧葬习俗相关,而且淀粉粒的分析结果也表明该样品未经烹饪处理,可能是直接用于陪葬。此外,该样品中发现的有些作物可能并非本地生产,比如水稻,可能是周边海拔较低的河谷地带种植,或是来自更远的北印度地区,可见当时阿里地区多元的食物来源和广泛的文化交流,其来源值得进一步探索。

五、结论

本文综合利用红外光谱、显微CT、植物微体化石、稳定同位素以及蛋白质组学等方法,对西藏阿里札达县曲踏墓地和噶尔县加嘎子墓地发现的疑似“秸秆”样品及食物遗存进行了细致全面的分析,证明曲踏墓地草编器内盛放的草屑状样品为大麦的秸秆及糠麸,且很可能来自青稞;加嘎子墓地的食物遗存则是由水稻和大麦(主要为青稞)磨成粉后制成的,并掺合了大麦、小麦、小米和水稻等多种谷物种子,体现了阿里地区丰富的食物来源和多样化的农牧业系统。本研究为进一步考察前吐蕃时期西藏先民的社会生活、丧葬习俗以及文化交流提供了重要信息。

[1] 中国社会科学院考古研究所,西藏自治区文物保护研究所,阿里地区文物局等.西藏阿里地区故如甲木墓地和曲踏墓地[J].考古,2015(7):29-50.

[2]Wang X, Jiang H, Shang X, et al. Comparison of dry ashing and wet oxidation methods for recovering articulated husk phytoliths of foxtail millet and common millet from archaeological soil[J]. Journal of Archaeological Science,2014(1):234-239.

[3] a.Rosen AM. Preliminary identi fication of silica skeletons from Near Eastern archaeological sites: an anatomical approach. In:Rapp, G.R., Mulholland, S.C. (Eds.), Phytolith Systematic.Plenum Press, New York, 1992,129-147.b.Tubb H J, Hodson M J, Hodson G C. The In florescence Papillae of the Triticeae:a New Tool for Taxonomic and Archaeological Research[J].Annals of Botany, 1993, 72(6):537-545.

[4]王永吉.植物硅酸体研究及应用[M].北京:海洋出版社,1993.

[5]a.同[3]a.b.吴妍.植硅体分析方法的应用与改进[D].中国科学技术大学博士学位论文, 2008.

[6]a.同 [1].b.同 [3]b.

[7]同[3]a.

[8]a.同[3]b.b.Zheng H P, Jiang H E, Zhang Y B, et al. Early Processed Triticeae Food Remains in The Yanghai Tombs,Xinjiang, China[J]. Archaeometry, 2015, 57(2):378-391.

[9]同[3]a.

[10] Ball T B, Ehlers R, Standing M D, et al. Review of typologic and morphometric analysis of phytoliths produced by wheat and barley[J]. Japanese Journal of Breeding, 2009,59(5):505-512.

[11]a.同 [3]a.b.同 [10].

[12] 刘贤赵,张勇,宿庆,等.陆生植物氮同位素组成与气候环境变化研究进展[J].地球科学进展,2014,29(2):216-226.

[13] Szpak P, Longstaffe F J, Millaire J F, et al. Stable isotope biogeochemistry of seabird guano fertilization: results from growth chamber studies with Maize (Zea mays) [J]. PloS one, 2012, 7(3): e33741.

[14] 玳玉,吕红亮,李永宪,等.西藏高原的早期农业:植物考古学的证据[C]//南方民族考古(第十一辑).北京:科学出版社,2015.

[15]同[14].

[16] 傅大雄.西藏昌果沟遗址新石器时代农作物遗存的发现、鉴定与研究[J].考古,2001(3):66-74.

[17] 李永宪,霍巍.2004年中国重要考古发现:西藏阿里噶尔县“琼隆银城”遗址[M].北京:文物出版社,2005:28-34.

[18]同[14].

[19] Guedes J D. Rethinking the Spread of Agriculture to the Tibetan Plateau[J]. Holocene, 2015, 25(9).

[20] 陈涛.吐鲁番阿斯塔那古墓群植物考古学研究[D].中国科学院大学博士论文, 2014.

[21]同[1].

[22] 熊帝兵.从《齐民要术》看农作物秸秆的资源化利用[J].农业考古,2017(3):46-51.

[23]a.同 [17].b.同 [14].