盖茨比与喧闹的年代

童明

一

“一战”之后的二十世纪二十年代,在美国被称为“喧闹的二十年代”(the roaring twenties)。英语“roaring”一词,不仅指喧闹,还有繁荣的含义。比如“a roaring business”,是指生意兴旺。所以,“喧闹”的年代也是太平盛世。在英语里“盛世”还有一个说法是“fat years”,原义是农业的丰年,后用做比喻,略带戏谑,却没有“roaring”的含义丰富。

二十世纪二十年代的美国歌舞升平,如梦如幻,接踵而来的却是三十年代大萧条,众人方才惊醒。菲茨杰拉德的小说《伟大的盖茨比》将故事置于那个梦幻般的盛世,却不随那种喧闹的节奏起舞,而是以惊世骇俗的预言指向暗藏的危机,意在拷问世人:美国梦是怎么回事,会不会走偏?当时的美国工业实力日增,渐显超级大国态势。但随着城市化加速,贫富悬殊加剧,许多美国人在没有灵魂的繁荣中迷茫,而輕浮的娱乐和奢侈又正好遮掩内心的空虚。

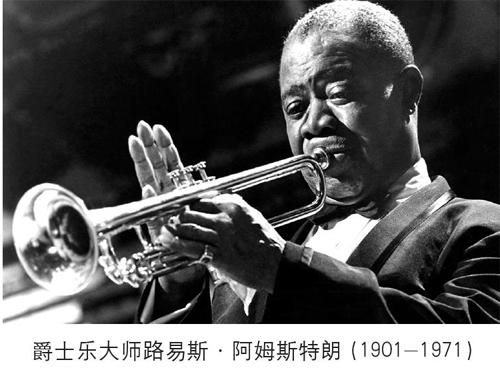

那是所谓的“爵士乐时代”。随着南方黑人大批迁徙而来,黑人乐师在城市的灯红酒绿中演奏,自然而然将黑人音乐和白人音乐糅合,产生了爵士音乐。原生态的黑人音乐,有一种在痛苦争斗中升华的群体意志。爵士乐,虽保留其特殊的音阶及切分音节奏,但已被都市文化虚幻化了,从电唱机里溢出,与纸醉金迷的情调也颇合拍。爵士乐分多种,有的乐师,如查理·帕克(Charlie Parker),创作和演奏的爵士乐有更多黑人音乐的特色;另一些乐师,如路易斯· 阿姆斯特朗(Louis Armstrong),则比较迎合白人的文化口味,在商业上也往往更成功。那么,被称为“爵士乐时代”的二十年代,并不意味着黑人文化占了上风,而只是一种新形式的爵士乐宿命般的降临。

随着此起彼伏的爵士乐,有钱有闲的人群无所事事,驾着汽车(当时刚刚普及)从一地挪到另一地,举行各种名目的派对。当时的美国正处在禁酒令时期 (限制烈性酒生产和销售),流行往酒里兑入果汁,派对上这样的鸡尾酒大行其道。甜滋滋的鸡尾酒喝多了照样大醉。人们借酒力在街上狂舞。当时还流行查尔斯顿舞(Charleston),不是今天的街舞,舞步类似迪斯科和双人舞的结合。找到相关的旧电影,可直观了解为何爵士乐和查尔斯顿舞是二十年代盛世的节奏。

菲茨杰拉德这样描述当时的盛世:“派对规模更大了,生活节奏更快了,楼房盖得更高了,道德水准更低了。”这句话可作为阅读《伟大的盖茨比》的指南。

小说家薇拉·凯瑟(Willa Cather)说:“现在我们有机器(唱机)发出的音乐,我们借机器(汽车)旅行,很快机器将替代我们思想。”

记者兼剧作家埃尔默·戴维斯(Elmer Davis)说:“今天,克罗伊斯(Croesus,财富的象征)又成了国王。统治这个世界的不是思想家,而是富人。”

“喧闹的二十年代”是怎样的喧闹,先回顾一下一九二五年的几件事。

这一年,新爵士乐鼎盛而疯狂,黑人爵士音乐家阿姆斯特朗和艾灵顿灌了第一张唱片。

这一年,一名高中老师在课上教授达尔文进化论,因为当时的法律不容进化论,他被告上法庭。此事俗称:猴子审判。

这一年,有闲人到处参加派对,喝鸡尾酒,跳查尔斯顿舞。

从一九二四年起,一种无聊的游戏开始风靡:坐旗杆(flagpole sitting)。就是在高高的旗杆上面放一块板,比赛者爬上去,看谁在上面坐得最久。始作俑者叫“沉船凯利”(Shipwreck Kelly,原名阿洛伊修斯·安东尼·凯利)。那年,他在旗杆上坐了十三小时十三分钟。到了一九二九年,他分别在纽约和巴尔的摩创造了二十二天和四十五天的新纪录。不太清楚他怎么做到的。据说他只吃流质食物,除了下来方便的短暂时间,一直坐在上边,淡定如同禅师。凯利说自己是“世界上最幸运的傻瓜”。傻是肯定的,偏偏举国上下芸芸众生跟他一起犯傻,才让他成名进入历史,变成他的“幸运”。在凯利的感召之下,那一年巴尔的摩一周内就有二十人(十七男、三女)坐旗杆。

无聊的娱乐是盛世迷失的标志,疯疯傻傻地捧星追星的人越多,越显出文化的畸形。当时没有电视,没有互联网,如果有,或许没有多少人对坐旗杆感兴趣了,或许借助网络转播看的人更多?

《伟大的盖茨比》是“沉船凯利”首次坐旗杆那年完成的。小说引领读者走进盛世,在无聊的喧闹中深入下去,揭示盛世的真相,形成对美国梦的讽喻。可是此书当年并不走运,只是两万册的销路,各方评论毁誉参半。菲茨杰拉德一九四○年去世时,以为这部小说就此沉沦,抱憾而去。

售出两万册,毕竟有人看懂了,他们在小说虚构的真实中体味到了现实的虚幻。更多的读者是在历史沉淀之后,才知道这部小说的价值。“二战”期间,许多美军士兵背包里放着一本《伟大的盖茨比》。战后,小说成了高中和大学必读的文学作品。再以后,经多次的戏剧和电影的改编,《伟大的盖茨比》成为二十世纪美国文学的经典作品。

二

原书名“The Great Gatsby”,中文通常译作“了不起的盖茨比”。其实,译为“伟大的盖茨比”更贴近原文的意思。主人公本姓盖茨(James Gatz),为追求富家女黛西,改姓为盖茨比(Jay Gatsby),与“Gods boy”谐音,以“上帝的宠儿”自居。盖茨比敛财暴富之后,为了赢回黛西,在她豪宅的对岸盖起更大的豪宅,聚集社会权贵,举行现代式酒池肉林的派对,让醉生梦死的一群人耳语相传:“他比上帝还富。”“上帝的宠儿”岂不“伟大”?而如此的“伟大”又足具讽刺意味。

《伟大的盖茨比》前三章的顺序排列,内有玄机。

第一章,说话的声音是尼克·卡拉威,整部小说的第一人称叙述者。他先表白,说自己在中西部长大,来自有传统道德的地域;又补充说,他评判别人颇为谨慎,因为父亲曾提醒他,批评别人时切记并非所有人都有他那样的(道德)优越条件。然而,从尼克结交的人来看,他对人和事的判断未必可靠,甚至很不可靠。文学评论家将此种叙述视角归为“不可靠的叙述者”(an unreliable narrator)。要从尼克的摇摆不定和误判中找到恰当的判断,读者必须独立思考。

小说虚构的地点是纽约长岛面向大西洋的海岸。海岸线伸向大海,形成东西两个椭圆形的岛,东边这个叫“东蛋”(East Egg),住的是旧富(old money),西边这个叫“西蛋”(West Egg),住的是新富(new money),盖茨比住西蛋,尼克在盖茨比大宅旁边赁屋而居,碰巧是盖茨比的邻居。在第一章,尼克去东蛋看堂妹黛西。黛西的丈夫,百万富翁汤姆·布坎南,耶鲁毕业生,身材高大矫健。在场的还有黛西的闺蜜乔丹·贝克,也是运动员的体格,性格高傲,还有不诚实的坏名声。乔丹遇到尼克,很快成了他的女友。这类“高富帅”“白富美”的角色,在菲茨杰拉德小说里亦做类型化处理,一开口立见浅薄,他们都是白人至上的种族主义者,厌恶并惧怕下层阶级的人。

小说的冲突在盖茨比和这几个人之间展开。盖茨比和黛西曾有恋情,但盖茨比从军之后,黛西马上就嫁了富家子汤姆。发了大财的盖茨比再度出现时,黛西又想重续旧缘。当黛西开车撞死人,盖茨比出面替她顶缸时,黛西立即又成为汤姆的同谋。黛西和汤姆才是同一物种。至于乔丹,记住她是黛西的闺蜜也就明白了。

尼克和这些人物见面,顺口说到他暂住西蛋,是盖茨比的邻居。黛西惊得张口结舌,揭开了故事的帷幕。

第二章,“灰烬之谷”(the valley of ashes)一面临水,河水发出恶臭;山谷里尘土飞扬,一片荒凉,任何有生气的景物已如灰土。灰烬之谷标示着盛世的另一面:物质和精神的贫困。谷内赫然竖立着眼科医生伊科勒伯格(T. J. Eckleburg)巨大的广告牌,经日晒雨淋,油漆已经褪色,画面没有完整的脸部,隐约可见一个鼻梁的轮廓,一双巨大的蓝眼睛从黄色镜框里望出来,大而无神。这种视而不见的盲,暗指人性的冷漠。盖茨比派对上,有一个被称为“猫头鹰眼”(Owl Eyes)的人幽靈般出没,有同样的象征意义。熟悉英美现代文学的读者,不难看出“灰烬之谷”与艾略特《荒原》做互文的关联,认出这是另一个版本的荒原。

由于黛西的车祸引出了一家汽车修理行。灰烬之谷这家修车行,经营者叫乔治·威尔逊,木讷而笨拙,“笨得都不知道自己活着”。他的太太默特尔是黛西的丈夫汤姆·布坎南的情人。汤姆骗默特尔,自己会和黛西离婚,然后娶她。这女人竟信以为真。

在回到盖茨比身边的短暂几天里,黛西驾驶盖茨比的汽车经过灰烬之谷时撞死了默特尔。盖茨比为保护黛西,说是自己开的车,黛西则顺势将罪责甩给盖茨比,心安理得回到汤姆身边。汽车修理工乔治不明事理,找到盖茨比家里,一枪打死了伟大的盖茨比。所以,威尔逊夫妇也是小说情节不可缺少的人物。

小说还有一位重要人物,我们后面再说。

前两章交代了东蛋、西蛋、灰烬之谷这些地点,交代了小说主要人物的关系。在讽喻的意义上,这些关系指向盛世中的阴影和鬼影。这样,刚刚见识了一群冷漠之人、刚刚走过灰烬之谷的读者就有了一份清醒,翻开第三章时,不至于被盛世的表象所迷惑。

第三章描绘了二十年代盛世的无聊、奢侈和喧闹。四面八方的有闲阶级,认识或不认识盖茨比的,都涌到“上帝的宠儿”的豪宅来参加派对。电影改编热衷于重现这种虚无至极的狂欢,可从中获得强烈的视觉效果。而文学的文字所激发的另一种视觉,是电影所不及的。

美国宗教哲学教授詹姆斯·卡尔斯(James Carse)著有《有限和无限的游戏》(Finite and Infinite Games)一书,其中提到,代表财富和权力的社会阶层有一种特定的游戏,就是将财富和权力的展示剧场化。巨富们占有财富,还要戏剧性地炫富,为的是证明自己获得财富的合法性。权力拥有者也有类似的戏剧礼仪,属另一个话题,暂且不提。

盖茨比所在意的,是参加派对的宾客是否从早到晚川流不息,至于这些人他是否认识,毫不在意。他要的是财富剧场,敞开他的财富,让上层人士惊叹他的海滩、他的游泳池、他的劳斯莱斯之类的豪车,还有豪宅里应有尽有的奢侈品。花园里搭起了大帐篷,酒宴是终日不断的流水席,鸡尾酒有如喷泉,任由宾客享用。每天消耗多少饮料和鸡尾酒,邻居可以从新鲜柠檬和橙子以板条箱(crates)装运进出大致估量。一般的派对,请的乐队规模以五种乐器为限,盖茨比的乐队规模更大,乐器包括双簧管、萨克斯风、长号、短号、长笛、短笛、中小提琴、高和低的定音鼓。乐队从晚上七点开始连续演奏,在星空之夜到达炽热的高潮。来宾皆为权贵,是二十年代美国上层社会的缩影。新富和旧富混在一起,新富粗俗的穿着和举止,与旧富精致的傲慢适成对照,彼此客套,彼此鄙视。盖茨比是新富,他的豪宅位处新富的西蛋,但是他刻意结交大量的旧富,这样才符合财富剧场的本意。来的人实在太多,车辆里外几排停泊。其中有这样一批人,下午刚在海里泡过,晚间赶过来在盖茨比的游泳池再游一回,在跳板上比赛跳水,乐此不疲。

如此盛大的派对,主人盖茨比偏不露面,任由各色宾客议论他,到了午夜时分,他才出来露个脸,刻意制造神秘感。在他的剧场里,他是主角。

第三章还有一段诡异的描写。尼克和乔丹去豪宅里找盖茨比,无意间走到了盖茨比的图书馆,遇到一个戴猫头鹰形状眼镜的中年人,“猫头鹰眼”坐在那里认真翻书,翻看的都是没有被阅读的书。这个细节很重要:图书馆里的书几乎没有翻开过,意味着摆足了学者派头的盖茨比,其实没有读过什么书。尼克从图书馆回到派对场面,和邻桌一个年轻人搭讪,发现那人正是盖茨比。交谈之中,得知战时彼此同在一个部队服役,尼克顿时对盖茨比多了好感。

第三章展示了爵士乐时代盛极一时的景观。那么,请别忘了灰烬之谷的荒凉,别忘了来了些什么人(包括盖茨比)参加盛宴。这些人之间的关系才是盛世的本质。

三

小说以盖茨比的“成功”故事暗喻美国梦,同时启发我们深究美国梦的内涵。

通俗版的美国梦可一言以蔽之:在机会均等之地,任何人只要勤奋努力终能成功,成功的标志就是致富。但是,并不是每个人经过奋斗都能致富。这个暂且不论。通俗版美国梦的关键问题,是人们在谈论这个话题时往往忽略了其中的精神内涵,或是将其庸俗化了。

美国梦的精神内涵具有洛克、休谟、孟德斯鸠等现代思想家的烙印,也有古代思想家的痕迹。以“追求幸福的权利”为例,其源头是亚里士多德的《伦理学》。到了十九世纪,爱默生等人提出的超验哲学,汲取德国浪漫哲学和东方古老的智慧,将美国梦的这种自强不息、自我实现的价值升华为超验的理想,使个人与大的生命观融为一体。为美国梦增添了诗意。

通俗意义上的美国梦未必就是错或对。和超验理想联系起来,它是完整的美国梦;脱离其理想,它被庸俗化,美国梦迷失,甚至变质。

盖茨比的故事“似乎”符合美国梦的两个要件:其一,他的梦想“似乎”源于过去的某个“理想”;其二,他出身贫寒,获得巨大财富“似乎”是靠了个人的不懈奋斗。“似乎”给了我们思辨的空间,因为细读可发现小说在质疑这两点。

先说第一点:盖茨比源自过去的“理想”是什么。五年前,穷小子盖茨比邂逅并爱上了黛西。当时的盖茨比是个刻苦努力的青年,恋爱中的他理想而浪漫。不过,他将他爱的美女的物质富有世界错当作理想的天堂。让盖茨比刻骨铭心的有这样一个片刻,他动情地向尼克叙述,尼克也被深深感动。

尼克是个“不可靠的叙述者”,我们对尼克的判断应有反讽的距离感。五年前,夜深人静之时,盖茨比和黛西携手相依,漫步街头,爱情的发展奏响恋人初吻的前奏,幸福中的盖茨比突然看到,一排排房屋的黑影向上延伸,在树梢之上仿佛搭成天梯通向一个神秘的去处,只要他攀登上去,便可以吸吮生命甘甜的乳汁。于是,当黛西的脸贴近他的那一刻,盖茨比的心越跳越快,接吻的瞬间,盖茨比感觉到,他心里莫名的理想境界与黛西的呼吸结合,实现了灵与肉的联姻。在盖茨比唇舌的触碰下,黛西“像一朵花为他开放,[某种理想的] 肉体化得以完成”。

原文是这样的:“Then he kissed her. At his lips touch she blossomed for him like a flower and incarnation was complete.”

“incarnation”就是“肉体化”,直译最准确。这个词是指灵魂化为肉体的感受。这种既是精神超验又是身体经验的感受,很容易感动读者。尼克是被感动不已了。问题是,盖茨比碰触到的这个肉体是黛西,她与盖茨比有那种灵魂的共鸣吗?此外,盖茨比此刻的“超验”抵达了什么理想?他自己明白吗?

为何给一个吻赋予这么多的意义?因为我们在读文学。各种经典的文学作品,在不同的语境中确实赋予“吻”不同的意义。契诃夫小说里的吻都是轻轻的,有时印记一个甜蜜的误会,有时描写恋人心里的涟漪。也有“沉重”的吻,如犹大之吻是背叛。还有的吻看似轻却十分地重。陀思妥耶夫斯基的《卡拉马佐夫兄弟》里,伊凡讲了一个中世纪的宗教大审判官抓住上帝并审讯一夜的故事,最后,一直沉默的上帝走上前去,在大审判官的唇上轻轻一吻,那个吻在大审判官心里燃烧,留下深深的烙印。那是名副其实的冒烟儿的吻。

言归正传。鉴于尼克是不可靠的叙述者,他以浪漫色彩转述盖茨比对黛西的这一吻,是小说要我们追问:既然盖茨比锲而不舍的奋斗起于这一吻,他的理想到底是什么?

盖茨比坚信,经过他的努力可以和黛西在一起,让这美好的一刻重返。我们姑且承认这是一种个人理想。但是,他把黛西当作理想的象征,为之奋斗的目标明显错了。黛西是个“物质女”(material girl)。小说告诉我们,“她的声音里充满了金钱”,她见人可以随口称“达令”,可是谁也不爱,只爱自己。这种拜金和利己的性格,毫无超验理想的细胞。

小说里,黛西见到尼克的第一句话是:“I am p-paralyzed with happiness”(“我高兴得快要瘫痪了”)。那个连接号是原文的,读的时候可以拖长声调。我们常说的“做作”,表现在欧美这些富而不贵的主儿身上,这个算是极品的表达了。

当年,黛西虽然答应要等盖茨比,但又毫不犹豫转身嫁给汤姆·布坎南,因为她笃信一条:穷小子和富家女不可能联姻。现如今,她见到暴富之后的盖茨比居然流下眼泪,不为别的,只是看到蓋茨比居然有如此多的高级衬衣。黛西和汤姆·布坎南虽有矛盾,但他俩才是天生一对。

盖茨比似乎符合美国梦的两个要件,讨论了第一点,现在思考第二点:盖茨比出身贫寒,他获得巨大财富是否证明他有过艰苦的个人奋斗?

盖茨比在和黛西分别的五年时间里急速暴富,他是怎么做到的?何况这期间他参军参战,据说还拿了牛津大学文凭。他逢人自称“牛津人”(Oxford man),刻意用英式的“old sport”(老伙计)称呼别人,意在强调他的牛津学历。美国人听到另一个美国人用这种腔调说话,会感到这太装了。盖茨比在自家图书馆填满了书,同样是装。至于他的“牛津学历”,在汤姆追问之下,盖茨比给了一个说法:停战协定的条款照顾参战军人,所以他在牛津学了五个月。这个说法没有人相信,只有尼克坚信不疑。

关于盖茨比的迅速暴富,小说给了两条线索。显性的线索是个传说,据说盖茨比在禁酒年代贩卖私酒而获得暴利。不过,这种非法敛财不可能让他富得如此夸张。

暴富的真正原因可能藏于一条隐形的线索,那跟他的导师梅耶·沃尔夫西恩(Meyer Wolfsheim)有关。“Wolfsheim”这名字含有“狼”的意思,我们不妨称他 “老狼”。老狼基本上不露面,却是小说中最关键的人物。盖茨比时常会接到神秘的电话,都是在联系老狼,或者说在接受他的教诲。盖茨比自己的种种行迹皆见狼影:他奢华的生活方式,他的装腔作势,他伪造出身和学历,他导演的财富剧场,等等。老狼能量极大,从他操纵一九一九年棒球世界大赛可见一斑。美国人喜欢棒球,老狼干这件事让人最为震撼。他需要动用多大的权力关系,砸多少钱,才能操控这场大赛的输赢,从中又能获得怎样的暴利。

小说没有具体透露老狼和盖茨比师徒二人的套路,但不难猜到是现代资本惯用的敛财骗局,亦即资本和权力结合,利用高杠杆的机会操纵金融、股市、投资市场, 让一般投资人购买“预期”效益,他们一笔一笔大赚,将坏账烂债留给别人。这种被西方称为“庞氏骗局”的套路是经济危机的祸根。无论骗局延续多久,最终都会露底,引出“灰犀牛”“黑天鹅”这样的怪物。这般个人奋斗,不仅在经济上祸害全社会,而且将任何的神圣理想夷为废墟,这就完全背叛了美国梦、现代化之梦的精神。现代化的历史里时有狼影,受过狼害的人都知道这种狼的凶狠。

经典意义上的悲剧总能引起某种高尚的情感。因为狼影掠过盖茨比的故事,《伟大的盖茨比》不能当作悲剧故事读,盖茨比也算不上悲剧英雄。我们来看看盖茨比似乎可爱之处:他虽然所爱非人,仍执着于爱;他念旧,虽然往日理想已证明是幻影,他坚守往日可以重返的信念;他有新富的俗,却也少了旧富的高傲;他似乎为自己不为人知的那些事感到内疚,至少他腼腆,知道害羞。这些在尼克眼里都是优点,但稍稍换个角度看,如此种种都指向盖茨比的精神迷失。不妨这样说,如果降低道德标准,盖茨比算是好人。

理想价值和金钱价值的矛盾并存于美国梦,有时不可调和。当物欲和金钱腐蚀追梦者时,理想还能存在吗?《清教徒之酒》的作者布鲁克斯(Van Wyck Brooks)有过这样一个比喻:美国梦是代表欧洲理想的老酒装进了美洲大陆的新酒瓶里;当酒瓶破碎时,“酒香飘散在空气里,酒水泼洒在地上。酒的香味代表理想,化为超验哲学,地上的酒代表现实,变成商品价值。”这比喻很生动,不过寓意有些模糊:空气中的酒香是留在记忆里了,还是终将散去?也许,模糊就是布鲁克斯的回答。

由穷小子变成大土豪的盖茨比,时常站立在西蛋眺望对岸的东蛋,隐隐看到远处一束绿光。有人指出这个比喻不能成立,因为航海的规则里不允许绿色的灯光。菲茨杰拉德的象征意向却不难揣测:绿光可以是自然生命的颜色,也可以是美钞的颜色,那么,盖茨比眼里看到的、他心里渴望的,是高尚的理想,还是金钱的诱惑?他的梦想是伟大还是庸俗?这又是一个模糊。文学里的“模糊”常常是有意为之的修辞格。菲茨杰拉德也用“模糊”启发我们思考,却不直接回答。提出的问题不容易回答。

四

前些年,我偶遇一个发小。几十年没见面,找家饭馆坐下来小酌叙旧。此一时彼一时,聊过几句就知道,眼前这位不再是两小无猜的幼时玩伴,而是时有耳闻的先富者了。人家怎么致富不便询问,不过可以感到他身上新富的豪气。有些像盖茨比,又很不像。他一点不腼腆,酒劲上来滔滔不绝,先是描绘自己的办公室如何豪华,已经令人眩晕,又说起各地的房产、海边的别墅。即便这样,我揣度跟盖茨比的财富还是有距离,但那副口气却是蔑视整个世界。他还主动袒露自己的风流韵事,作为成功的佐证。嗯,又缺了盖茨比追求爱情的傻气。

盖茨比至少因为自己没什么文化而心虚,说话也格外谨慎。盖茨比还算是比较可爱的。

《伟大的盖茨比》的电影改编共有四个版本。其中,一九七四年由罗伯特·雷德福(Robert Redford)主演的一部和二○一三年莱昂纳多·迪卡普里奥担纲的另一部,都是大投资大制作。对当今的观众来说,莱昂纳多的名气如雷贯耳。罗伯特·雷德福是谁?知道他的已是老一辈人。

莱昂纳多主演的这一部,视觉上确实震撼。影片采用纯粹的五色,很少有中间过渡色,人物因此被卡通化了,颇有些后现代韵味。而一九七四年的版本,历史感和现实效果更强,当时的胶片也有助于表达原作具有的一丝含蓄的浪漫。我自己更喜欢一九七四年的版本,也得承认自己是老派人。

不过,我注意到一件没有人提过的事情。二○一三年,莱昂纳多还主演了另一部大制作的电影,叫《华尔街之狼》。此前,在人们眼里华尔街代表着金融资本世界的黄金王国,生活其中的都是政治和经济精英,都是王子般的帥气。但是,《华尔街之狼》摧毁了人们的浪漫想象。影片呈现了一个狼窝,莱昂纳多淋漓尽致地塑造了一匹华尔街之狼。在同一年里,莱昂纳多同时担纲主演《伟大的盖茨比》和《华尔街之狼》,可能是巧合,也可能存在某种逻辑联系。两部影片不仅主题都涉及资本文化的贪婪,而且直指现代金融界的狼影。台前的盖茨比背后有狼,到了《华尔街之狼》背后的狼就现形了。

《伟大的盖茨比》最早的电影版本是一部默片,制作于一九二六年,小说发表后的第二年。可惜拷贝今已不存,只留下一个五分钟的片花。不知那部片子里是否有着对那个喧闹的年代的真实记录,比如,纽约街头的查尔斯顿舞,还有傻呵呵的坐旗杆。既然拷贝早已不存,这都不重要了,喧闹总归要逝去。