叙事层面下的叙述层次问题分析

张星晨

【摘 要】 叙述层次的划分是叙事学中重要的一部分。叙事学学者热拉尔·热奈特、米克·巴尔等人对此做出了良好的理论铺垫,但囿于时代原因,部分概念值得继续探讨。若跳出传统的分析模式,将叙事层面与叙述层次分离,从不同的维度进行分析,则对叙述层次问题会有更深的了解。本文从叙事层面入手,对叙述层次进行了深入探讨。

【关键词】 文本层面叙事;故事层面叙事;叙述层次;叙述者

【中图分类号】 I054 【文献标识码】 A

【文章编号】 2096-4102(2020)03-0081-04 开放科学(资源服务)标识码(OSID):

在一部小说中要展开故事情节直至讲完故事,就离不开叙事。怎样使故事更加形象丰满、亲切自然,划分叙事层次会起到很大的作用。通俗地说,小说文本内讲故事的人再借他人(小說人物)之口直接讲述另一个故事。例如茨威格的短篇小说《一个陌生女人的来信》中先以第三人称小篇幅地讲述作家R回到寓所打开一封“摸上去挺厚”的信件,再转变为第一人称叙事,让写信的女人亲自讲述她从小到大对作家R的单恋直至自己即将死亡的全过程。按照叙事层次划分,介绍作家R回到公寓打开信件是第一层叙事(最高层叙述者被隐去了),写信女子自然是第二叙述者,书信的内容作为叙述话语也就是第二层叙事。

叙述者与叙述层次是在小说中同时出现的两个概念,即有叙述者就会导致叙述层次的划分,在叙述层次里必定会有叙述者的信息传递和被叙述者的信息接收。其基本关系如下:叙述层次包括:叙述者→叙述话语(叙事)→话语中的叙述者→下一级叙述话语(叙事)......

热拉尔·热奈特在《叙事话语》中说一般小说至少需要两个叙述层次,但还有一种情况无法进行层次划分,叫“即使话语”(discours immediat)。例如加缪《异乡人》中的默尔索,作为叙述人和小说人物是具有共时性的,作者抹去了叙述者与叙事内容的时间关系,所以无法划分层次。

一、文本层面叙事与故事层面叙事的交互

一般情况下,一部小说有一个主要情节,它处于更高一层的叙事内容之下,从此为界限,就分出了文本叙事层面(故事外话语)和故事叙事层面(故事话语)。在艾米丽·勃朗特的《呼啸山庄》中,前文讲述“我”来到呼啸山庄的遭遇,而小说主要的故事情节是由呼啸山庄的一位老管家耐利·丁太太闲聊时说出来的,闲聊的内容成了故事话语,“我”来到呼啸山庄这段情节是为了之后遇到耐利·丁太太并让她讲出山庄曾经的风云故事,因此是故事外话语。

(一)文本层面叙事

文本叙述者是最高一层的叙述者,掌握着整部小说的发展,他以小说话语构成的时空为存在场景。虽说如此,却仍无法将作者与文本层面叙事者画等号。文学作品是孤立的世界,叙述者可能有作者的影子,但同一时间的文学世界与现实世界必然不同;其次,文本层面叙述者的创造是因为作家有意识地将自身隐至幕后,使写作游刃有余。如《红楼梦》以书中叙述者来叙事,体现了作家的个人风格,展示了人物的精神面貌,深入到人物的内心世界。换句话说,文本叙述者就像作家与故事之间的一个协调者。米克·巴尔的说法更为绝对:“叙述者(narrator),指的是语言的主体,一种功能,而不是在构成文本的语言中表达其自身的个人。”故事中的“我”只是一个象征,按米克·巴尔的说法,即使是第三人称叙述,叙述人也不应当是作者自身。赵毅衡在分析《追忆似水年华》中说“把马塞尔分成三个‘人”,一是作家马塞尔·普鲁斯特,二是叙述者马塞尔,三是故事人物马塞尔。这虽然有点形而上的意味,但小说是内指的独立世界,所以忠于文本来进行经典叙事学分析是一个基本条件。故事主人公青年马塞尔冲动感性,而文本叙述人马塞尔已经变得成熟稳重、思路周到,这两个“人”被刻在了小说中,不会再发生变化,唯独作家马塞尔·普鲁斯特是持续变化着的,直至死亡。叙述者不等同于作者这不必多说,重点在于叙述者不会等同于故事人物。

此处可以借鉴“底本空间”和“述本空间”的概念来诠释叙述者不是故事人物的问题。底本空间是小说人物活动的全部空间,是小说可以展开发展的基础;述本空间是叙述者所关注的焦点。底本空间只要铺设好了就不会消失变化,不受叙述者的控制,更准确地说——“底本无叙述者”。述本空间则完全是由叙述者决定的。一般情况下叙述者不可能在安排故事情节发展的情况下同时经历故事情节。前文提到的属于存在主义的《异乡人》抛开了述本与底本的时空差,成为了一种创新性的写作风格,就无法在叙述层次中进行考量。

米克·巴尔还提到叙述者人称的问题:“叙述者并不是‘她或‘他,充其量叙述者不过可以叙述另外某个人,一个‘他或‘她的情况”,所以按理论来讲,所有最高级的叙述者都应该是第一人称,而这个“我”通常被省略了。所有以第三人称出现的叙述都是“被叙述”表现出来的结果,热拉尔·热奈特也有同样的说法“任何陈述主题在其陈述人称上都应该是第一人称的,无论这个人称是出现还是隐含”。例如莫言《红高粱》中开头就说“一九三九年古历八月初九,我父亲这个土匪种十四岁多一点……”那无疑最高叙述者就是讲故事的“我”;《丰乳肥臀》则以第三人称全知视角叙事,这个故事又是谁讲出来的?是小说文本内的最高叙述者,是隐含的“我”。

此处我们可以将传统的人称叙事与叙述层面做一个链接转化:第三人称叙事的小说隐藏了讲故事的人和听故事的人,仅截取故事内容;第一人称小说隐藏了听故事的人,少数情况下也会隐藏讲故事的人。当然,在稀有的第二人写作中,当文本中的“你”代替了“我”,听故事的人(受述人)就出现了,卡尔维诺的《寒冬夜行人》就是很好的例子。并且,“你”的出现代表的是叙述者声音的暴露,所以讲故事的人通常会出现一种半隐藏的状态。

(二)故事层面叙事

故事层面叙事是由更高一级的文本层面的人物叙述完成的,其中人物分别是形象?是圆是扁?展开的是什么样的情节,是单线、复调还是网状结构?环境对情节有什么发展?这些都是由比故事话语(叙事)更一高级的叙述者决定的,而不单单局限于最高级的叙述者。故事层面叙事中,叙述者与被叙述者的身份可以重合以进行多层故事嵌套,同样的,故事中的故事也会有自己的文本层面叙事和故事层面叙事。《一千零一夜》中的最高层叙述者讲述国王山鲁亚尔与山鲁佐德的故事,山鲁佐德讲了渔翁的故事,而渔翁的故事中,一个王子又讲了自己的故事。这里单拿出某一个故事片段都可以将其看成是一个独立完整的故事,只不过通过故事与故事的嵌套,整合成了一部《一千零一夜》。之于祖国颂所说的有时候故事层面叙述者和文本层面叙述者可以合二为一还有待商榷。依前文所述,文本层面叙述者是第一人称,若合二为一,故事层面叙述者也应当是第一人称,在时空差距下这两个“我”很难看成是一个人。

当然,故事的嵌套不仅是情节的简单整合,更多情况下是人物回忆过往、补充情节的需要,进而使得情节走向发生变化或增加了故事的张力,体现出层次性且有着厚重的年代感。

文本层面叙事和故事层面叙事构成了完整的小说文本。辩证地看,文本层面叙事位于故事层面叙事以上,但故事层面中也会出现新的文本叙事层面,两者相互对立又密不可分。所以,以此为基础再分析叙事层级的问题,是逻辑的必然要求。

二、叙述层次的逻辑嵌套

对文本/故事叙事层面的分析有助于叙述层次的理解,毕竟叙述与叙事在文本中是同步出现的,但两者依然有区别。两套叙述层面(话语系统)关注的是小说整体,以此区分出故事话语与故事外话语,而叙述层次更看重每一个层次的划分情况和内在联系,或者如黄希云所说的那样:“叙述层次所要讨论的,就是叙述与叙事之间的层次关系”

法国叙事学家热拉尔·热奈特按照小说叙述者与被叙述者的关系大体将叙述层次分为超叙述层次和叙述层次两个大层次,处于故事情节之外,对故事情节进行讲述的层次是“超故事层次”(extradiegetique),在故事情节中,处于被叙事者角度的即“故事层次”(diegetique)。对于不同的小说,叙述层次又可依次细分为“超故事层次”(extradiegetique)、“主叙述层次”(majordiegetique)、“元故事层次”(metadiegetique)和“元——元故事层次”(meta-metadiegetique)。至此,叙事层面和叙述层次两者动态地连接了起来。

(一)超故事层次

在超故事层次(超叙述层)中,由最高层叙述者(超叙述者)讲述故事并且完成对小说发展的调控。一般情况下,超叙述者是隐藏在文本之后的“人”以第一人称的身份讲述文本内容。但也有其他情况,如在倒叙小说中,超叙述者也通常会以“我”的身份出现,《了不起的盖茨比》中“我”讲述了詹姆斯·卡兹本的人生沉浮,超叙述者“我”作为讲述人回忆着美国“爵士年代”的往事。

其实任何多叙述层次小说都可以由超叙述层次叙述完成,将次级叙述者(故事人物)的话语进行转录即可。但涉及到审美形态中美学接受的问题,创作者需要营造小说的氛围和风格。压制取消次级叙述者,将叙事工作全由超叙述者完成,小说也会显得刻意做作并且缺乏活力。

(二)主/元叙述层次

主叙述层位于故事层面叙事中的第一层,承超叙述者之口,启动故事的正文,是每部小说必然存在的一部分。在《一千零一夜》中若将隐性的叙述者看作超叙述层次,那么山鲁佐德自愿嫁给国王山鲁亚尔的故事层次就是主要故事层,山鲁佐德为国王讲的故事就是元叙事层次。

在“元叙述层次”中,首先需要讨论的是:“元”(meta—)。在希腊语中有在某物之后的意思,比如希腊语“哲学”的名称:metaphysics,可以理解为处于物理之上的或研究事物规律的学科。“元语言”顾名思义是探究语言的本意和规律,到20世纪中后期,“元”的概念已发生过多次转变,“元”的多种含义在西方学术界同时存在。熱拉尔·热奈特在《叙事话语》中说“元叙事是叙事中的叙事”,此时“元”的概念由向上的变为了向下的。介于热拉尔·热奈特的标法过于复杂,并且在叙述层次中“元”只是一个名称,没有更深的含义,所以下文会直接以数字序号来命名叙述层次。

(三)多层叙事层次及其文本实践

多层次叙述的小说并不多,《红楼梦》是一例。王清辉认为《红楼梦》有七层叙述。首先开篇的“作者自云”是第一层叙述,之后,补天石被一僧一道变成美玉是第二层叙述,空空道人了然玉石上文字作传奇是第三层叙述,其中《金陵十二钗》说是曹雪芹增删后的章回小说是第四层叙述,《石头记》上的故事成了第五层叙述,正文内容前的甄士隐和贾雨村乃第六层,二回半之后开始讲故事正文才到最后一层。王清辉的划分过于繁琐,也并非完全按照叙述层次的划分规则进行划分,本文欲在此稍作修改。

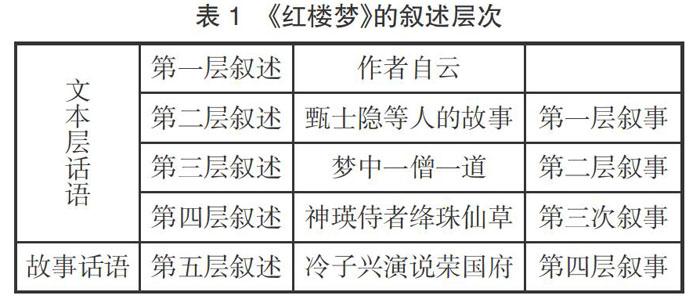

首先,一僧一道初见“无才补天”之石和空空道人之事仍在“作者自云”之中,所以不必多分两层,“作者”(最高叙述者)批阅成《金陵十二钗》也仍在最高叙述者的叙述之下且并非是一个叙述行为,所以叙述层次上再减一层;其次,石书上的故事内容就是甄士隐和贾雨村等人的故事。石头可以看作是一个人物,因为《红楼梦》第一回记录石头背后的内容时,石头就肩负了担任叙述者的任务。最后,石书中甄士隐梦中见一僧一道以及僧人口中神瑛侍者、绛珠仙草的故事其实算是大层次中的两个小层次。这里梦中的一僧一道向第一层“作者自云”中的故事呼应连接,但从文本的角度看,叙述者已经发生了改变,虽然连起来是一个完整的故事,但分属于不同的叙述层次(如表1所示)。

甄士隐梦中的叙述篇幅并不长,在这不长的篇幅里为何笔者依然要划出两个层次?这需要解释故事层次划分中的一个重要的考量因素:某一叙事内容何以够得上是一个叙述层次,或如何确定小说中的人物仅是人物还是兼有次级叙述者的功能。黄希云认为“叙述的基本特征是对时间性事件的表现。”的确,没有时间性的话语是议论和描写,所以叙述者与叙事内容的时间差距是必须存在的。其次黄希云认为叙述话语长度(小说中的相对长度)和叙事内容的意义是两个考量小说人物是否能成为次级叙述者的标准。对于话语长度这个标准需要再商榷,《红楼梦》作为一部长篇小说,记录甄士隐的梦中一僧一道的谈话内容仅在第一回占较小的篇幅却在全书中有十分重要的作用。顽石也好,神瑛侍者、绛珠仙草也罢,既是《红楼梦》故事层面由来的铺垫,也暗指了宝黛二人的形象定位,更预示了全书大的情节走向。绛珠仙草用眼泪来报答神瑛侍者的浇灌照料之恩,恩情报完,宝黛的缘分也将终结,飞鸟各投林,“落了片白茫茫大地真干净”。

理清了文本层面叙事(故事外话语)和故事层面叙事(故事话语)再来探讨叙述层次,使得文本、叙事层面、叙述层三者组成了一个有机的链条,这样文本分析才能更加细化,更有逻辑。最后,经典叙述学的分析立足于文本,分析的成果也终究要回归文本,这是叙述层次分析的意义所在。

【参考文献】

[1]米克·巴尔.叙述学·叙事理论导论[M].北京:中国社会科学出版社,1995:138.

[2]赵毅衡.当说者被说的时候?比较叙述学导论[M].成都:四川文艺出版社,2013:4,18.

[3]莫言.红高粱家族[M].北京:人民文学出版社,2009:2.

[4]祖国颂.小说叙述者的层次及功能[J].漳州师范学院学报(社会科学版),2002(2):48-54.

[5]黄希云.小说的叙述层次及其涵义功能[J]. 文艺理论研究,1992(1):16-23.

[6]热拉尔·热奈特.叙事话语新叙事话语[M].北京:中国社会科学出版牡,1990:158.

[7]王清辉.浅议红楼梦的叙述层次[J].红楼梦学刊,2013(5):198-207.

[8]Gérard Genette. FiguresⅢ[M].Paris:Editions du Seuil,1969:238.