国家级自然保护区对区内农户的生计能力影响分析

乔勇,谭世明,何友均

(1.湖北民族大学 鄂西生态文化旅游研究中心,湖北 恩施 445000;2.中国林业科学研究院 林业科技信息研究所,北京 100091)

自然保护区建设是推进生态文明的具体行动和重要载体,是生态保护红线管控的重要内容,是优化国土空间开发格局和保护生物多样性的主要措施。中国自然保护区的建立相对较晚,居民的生活空间与保护区往往高度重叠。自然保护区建设对区内农户的经济活动是有影响的,截至2016年6月,国内对此有两种研究结论:一是,保护区建设对区内农户是有利的,主要表现在补偿机制、基础设施改善和生态旅游业开展等方面[1]。国家生态工程建设(植树造林、退耕还林和天然林保护工程等)补贴[2]、生态补偿[3]、旅游收入[4-5]等将增加农户的收入;二是,保护区的建立对区内农户不利,主要表现在农户的保护成本高于保护收益[6],限制了农户对自然资源的利用[7-8],野生动物增多损害庄稼及伤人事件[9]等减少了农户的收入。由于保护区的地理差异,保护区的资源禀赋以及保护区管理水平的不同都将影响区内农户收入结果的分析产生差异。关于生计问题研究,英国国际发展部(DFID)提出的可持续生计分析框架(SLA)[10]应用最广。国内有学者将生计能力定义为人力资本、自然资本、物质资本、金融资本和社会资本组合[11]。有的学者在DFID五大生计资本的基础上增加基本需求,构成六要素生计能力框架[12]。以农户生计资本衡量农户生计能力在逻辑上可行[13]。国内研究很多是关注某项生计资本发生变化所导致的生计能力变化问题,如土地变化引起的生计能力变化[11,13];生态补偿对生计能力的影响[12]等。国外学者发现加纳南部森林保护政策对区内农户几乎无效[14],马维拉森林保护区限制农户利用森林资源影响农户生计[15],土耳其峡谷国家公园内的药用草本资源能给农户带来好的生计影响[16],阿玛尼自然保护区生态旅游对当地居民的收入影响有限[17]。这些研究表明保护区对农户有正负两方面的影响,这种影响因区而异。采用DFID的可持续生计框架进行创新研究:一是改变以往将收入视为金融资本,将收入独立作为生计能力的测量指标,使其具有直观可测性;二是不具体测量农户的某一项生计资本变化导致其他生计资本的改变问题,而是以制度变化即自然保护区建立这一外生条件改变,使农户的生计资本变化影响收入的问题。通过回归模型分析农户的五大生计资本对农户生计能力的影响,发现保护区内农户生计资本的短板。研究也丰富了中国自然保护区农户生计问题的文献,为提高保护区农户的收入提供建议,增加保护区农户的生计资本,让区内农户共享中国社会经济发展的成果。

1 数据与方法

1.1 研究区域概况

湖北星斗山国家级自然保护区,位于湖北恩施土家族苗族自治州(简称“恩施州”)。保护区于2003年6月成立,属于森林生态系统保护区。保护区有世界现存的水杉原生种群及其模式产地、全国稀有的野生湖沼植物莼菜。保护区地处中国西南高山向东南低山丘陵过渡的第2和第3阶梯的过渡地带,总面积6.83万hm2(其中核心区2.12万hm2、缓冲区1.49万hm2、实验区3.2万hm2)。根据《中华人民共和国自然保护区条例》第十八条规定:核心区,禁止任何单位和个人进入;核心区外围是缓冲区,只准进入从事科学研究观测活动;缓冲区外围划为实验区,可以进入从事科学试验、教学实习、参观考察、旅游以及驯化、繁殖珍稀、濒危野生动植物等活动。截至2017年12月,该保护区内仍有大量农户居住在上述3个区域。保护区地跨恩施州所辖的利川、咸丰、恩施3县(市),涉及毛坝、元堡、忠路、汪营、黄金洞、白果坝和盛家坝7个乡(镇)74个行政村,区内有2.08万户居民,总人口6.6万人,其中贫困人口所占比例达到50.97%。星斗山自然保护区的人口密度达到0.97人/hm2,中国森林生态类国家自然保护区平均人口密度约为0.18人/hm2[18],可见其居住人口密度远超全国平均水平,在全国474个国家级自然保护区中,这样的人口密度并不多见。在星斗山自然保护区保护的33种国家重点保护植物中,渐危种有5种,稀少种有22种。

1.2 调查方法

课题组由中国林科院科信所的科研人员与湖北民族大学师生组成了调研团队。数据来源于2017年课题组对湖北星斗山国家级自然保护区的实地调查。调查对象为区内村干部和农户。调查内容分为村情调查和农户调查,对农户的调查涉及家庭生计及产业情况、村民对自然保护区的认知等内容。调查采取分层随机抽样方法,选择了其中3个县(市)和4个乡镇的14个村,一共215户农户。即利川市毛坝镇6个村(茶塘村、花板村、兰田村、杉木村、联心村和新华村);忠路镇2个村(永兴村和双河村)。咸丰县黄金洞乡3个村(五谷坪村、石家坝村和兴隆坳村)。恩施市白果乡3个村(金龙坝村、见天坝村和两河口村)。一共发放调查问卷215份。由于数据的非完整或异值性,剔除不完整问卷,有效问卷209份,有效率达97.2%。样本农户分布为:核心区50户,缓冲区118户,实验区51户。精准扶贫户118户,占调查户的56.4%。核心区贫困户占该区域调查农户的60.4%,缓冲区贫困户占该区域调查农户的51.4%,实验区贫困户占该区域调查户的49.8%。农户住地海拔在800 m以下的45户,其余农户在800 m以上的二高山或高山上。户主是汉族的只占8.46%,其余为少数民族,其中比例最大的是土家族,占81.59%。

1.3 变量选择

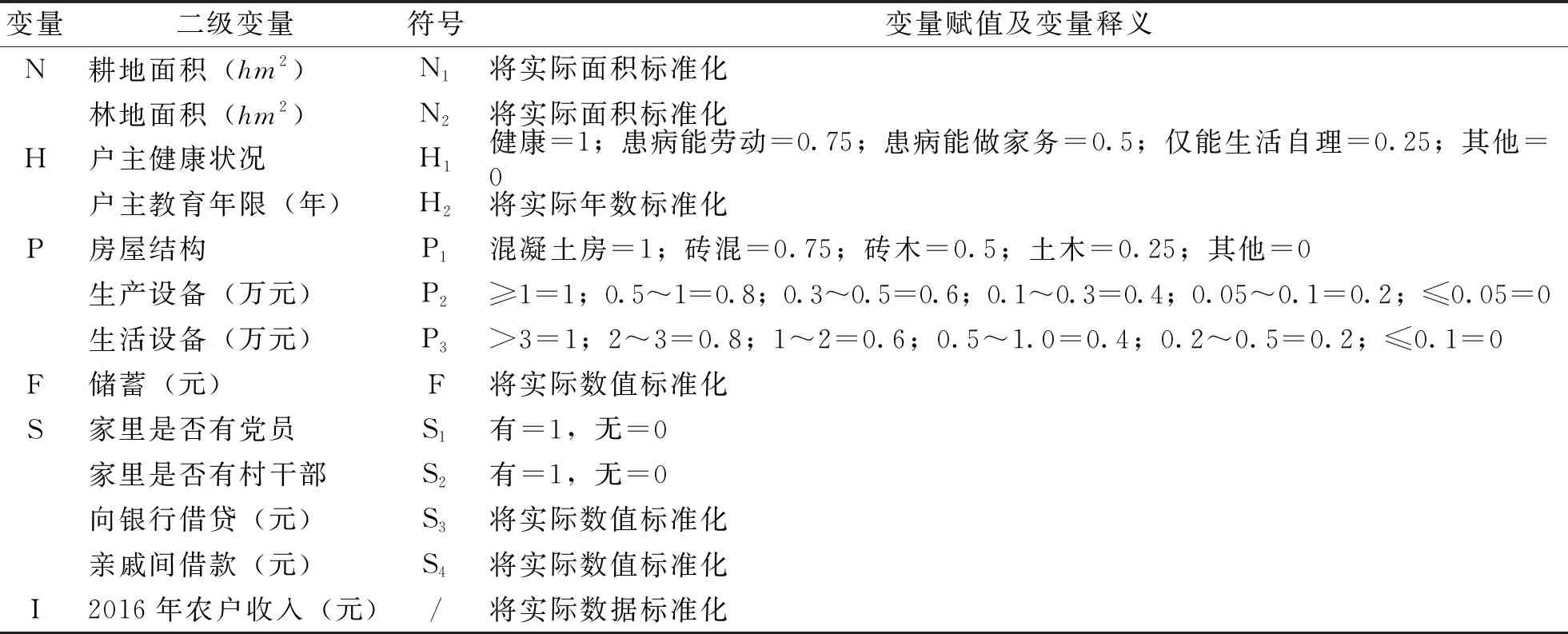

模型中的自变量包括自然资本(N)、人力资本(H)、物质资本(P)、金融资本(F)和社会资本(S),在研究中具体细分了二级变量(表1),因变量以2016年的收入(I)作为研究点。

第一,自然资本。土地是农户最重要的自然资本,保护区处于山区,农户的土地由非林地和山林地组成。非林地以旱地为主,种植旱作物,基本没有水田作物。农户根据能力和市场需求情况种植作物,有的种植农作物(如玉米、土豆等),有的种经济作物(如经济林、药材和茶叶)。林地一般是经过确权的自留山地,每年享受到公益林生态补偿金187.5元/hm2。

第二,人力资本。常用家中劳动力所占比例、家庭成员文化程度、技能水平以及健康状况等指标来评价一个家庭的人力资本。在调查设计时,由于没有全面反映家庭所有成员的基本信息,因此用户主的受教育年限和户主健康状况来测量农户的人力资本。因为户主在一个家庭中占有相对重要的地位,这种地位已从传统的家长身份权威向家庭中的经济决定权人转移。被访人在报告家庭的户主时,有的不是报告户口簿上的户主名(在调查时没作特别强调要户口簿上的户主),报告的往往是家庭拥有实际权威人作户主,所以用户主的特征进行度量具有合理性。

第三,物质资本。农户的物质资本包括房屋、生产设备和生活设备等。分别以房屋结构,家庭配备的家电、交通设备和生产工具等来测量。

表 1 主要变量

说明:N=0.5N1+0.5N2;H=0.6H1+0.4H2;P=0.4P1+0.3P2+ 0.3P3;S=0.2S1+0.2S2+0.3S3+0.3S4。

第四,金融资本。农户的金融资本是农户存入金融机构或对他人有金融债权的资金。金融资本是人们化解风险和危机的重要资源,金融资本主要指货币。

第五,社会资本。农户的社会资本是指户内成员与户外人员或组织建立的密切联系。在这个网络中,成员之间经常有互助互利行为的发生,比如应对紧急事件时的借款、人力、物质帮助等。成员自身的党员、干部身份等显示其社会地位特征的标志,可能使其在需要户外援助时更容易获得。为了便于测量,使用户内是否有党员、干部身份、借款额等指标来衡量社会资本。

1.4 分析方法

在生计能力模型应用上,将生计资本作为生计能力测量[11,13],通过因子综合得分在征地前后农户各项生计资本差异,检验生计能力的变化[13]。通过农户转出土地后各生计资本的变化用OLS模型[11]即:

fj=αy+γ

⑴

式中fj分别表示五大生计资本;y表示农户转出土地决策和转出规模,以此检验生计能力的变化;γ表示残差项;α为待估系数;j=1,2,……,5。

上述研究只是检验了农户土地变化导致其他生计资本的变化关系,但综合的生计能力没有评价。为体现五大生计资本的综合影响,应用多元线性回归方法,以收入作为因变量,五大生计资本为自变量,建立综合检验生计能力的回归模型:

Ii=β0+β1Ni+β2Hi+β3Pi+β4Fi+β5Si+εi

⑵

式中Ii、Ni、Hi、Pi、Fi、Si分别表示第i户农户的年收入、自然资本、人力资本、物质资本、金融资本、社会资本;εi表示残差项,且εi~N(0,1);β0为常数项;β1~β5表示回归系数。

为了比较保护区实施保护政策的影响,分别考查核心区、缓冲区和实验区农户的收入,引入区域变量(A),建立如下模型:

Ii=β0+β1Ni+β2Hi+β3Pi+β4Fi+β5Si+β6Ai+εi

⑶

由于模型中的数据具有不同的量纲、数量级和变化幅度,需将农户的单项生计资本指标进行标准化处理,使得所有指标标准化后的值介于0和1之间[8]。对于数值型的数据采用极差标准化的方法处理即:

⑷

对非数值的分类变量,首先根据已有研究经验赋值,分类变量中,最大值赋值为1,其他递减至最小为0;其次计算单项资本的综合水平;最后采用综合指数法计算单项生计资本的总水平。

对于各生计资本的权重赋值,从已有文献看,没有统一赋值标准。各学者在研究生计资本的权重赋值方法上略有差异[19-20],需要根据不同研究对象,采取合理的赋值。二级分类指标的取值和权重赋值参照有关学者的赋值方法[19-20]。

量化标准对各变量进行处理后,分别利用式⑵和式⑶进行OLS回归,应用STATA12.0软件进行运算。

2 结果与分析

调研数据检验结果,Cronbach’sα=0.71,表明问卷项目内部的一致性较好;KMO=0.78,表明问卷的结构效度良好。

2.1 农户生计能力现状分析

2.1.1 农户地块分散,难以形成规模效益

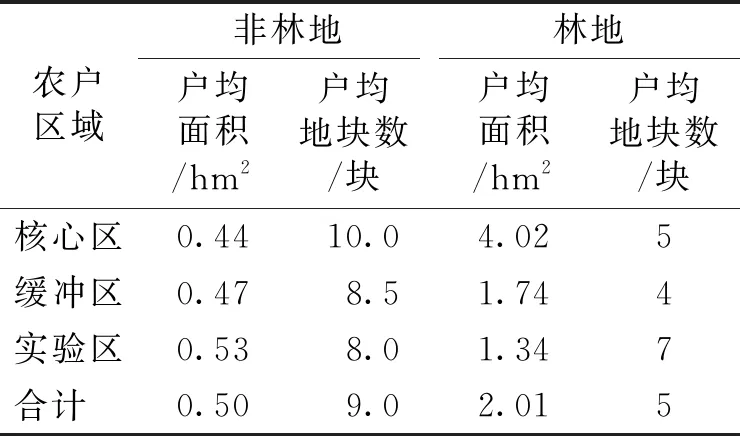

表 2 农户土地分布情况

说明:本部分调查数据由于变量数据差异较大,采用中位数作为户均数。

按不同区域统计的农户土地(表2)情况,农户的林地面积要多于非林地面积,户均非林地面积0.50 hm2左右,较为分散,以坡地为主,水田少,土地质量较差。核心区的非林地面积少,且更为分散,平均每块地面积约0.044 hm2,户均林地达4.02 hm2;非核心区的林地面积少,户均不足1.50 hm2,每户平均为5块左右,林地没有非林地分散。核心区和非核心区土地分布差异完全是由于山地特点决定的,越是核心区,山大林多耕地少,植物原生状态保持明显,被保护的措施越严格。反之,地多林少。农户的地块分散使得经营管理成本增大,难于体现规模效益。

2.1.2 户主人口特征存差异,家庭收入来源有变化

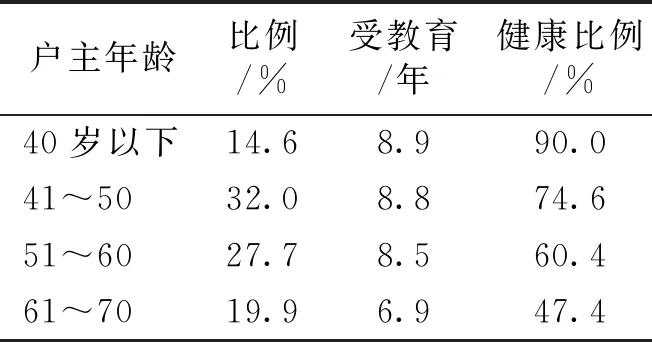

表 3 户主基本情况

Table 3 The basic information aboutheads of household

户主年龄比例/%受教育/年健康比例/%40岁以下14.68.990.041~5032.08.874.651~6027.78.560.461~7019.96.947.4

根据户主基本情况(表3),户主的年龄分布以40至50岁年龄段的比例较大,40岁以下的户主比例占14.6%,年轻人变成户主的现象逐渐增多,农村家庭子女结婚后分家,子代的经济独立,家庭规模变小。户主平均受教育年限为8.2年,基本上是初中及以下文化水平。对于户主的健康状况,随着户主年龄增加,健康水平有所下降。在样本中,男性户主的比例高达 92.3%,有 54.5%的户主以打工为主要职业。

表 4农户物质资本统计/%

2.1.3 农户生活物资多,生产设备物资少

根据农户物质资本情况(表4),农户的住房条件有所改善,房屋类型以混凝土楼房和土木房屋为主,分别占31.5%和30.1%,户均面积基本超过100 m2。生活设备的配备基本齐全,汽车、摩托车逐步增多,拥有率分别达到了21.5%和46.9%。家庭必备的家用电器(如洗衣机、电冰箱、电视机)拥有率达80%左右了。但生产设备投资较少,诸如拖拉机、旋耕机等现代化农用机械使用率极低、购买数量少,拥有量较多的是农用三轮车,比例达16.7%。农户对改善生活条件的物质投入大于生产性设备物质的投资。由于农民投入生产设备所得的投资收益少,减少了农户的投资积极性。

2.1.4 农户金融资产有限,借款多存款少

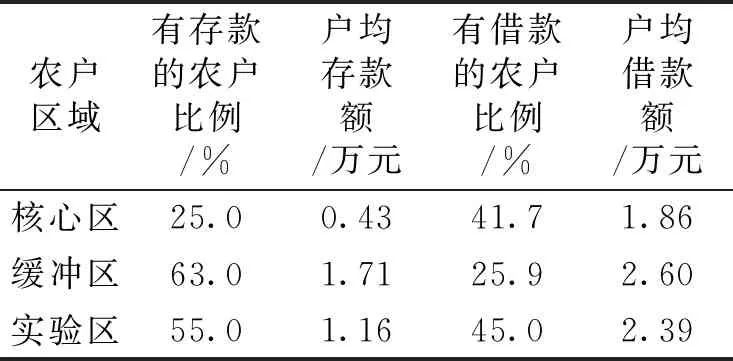

根据农户金融资本情况(表5),有存款农户的比例为52.5%,有借款的比例为35.6%。但区域间存在较大差异,核心区有存款的农户只占25%,而有借款的农户比例达41.7%,存款的平均额度只有4333元,借款的平均额度达1.86万元,存款不多但负债不少。缓冲区的农户情况较为特殊,存款户比例为63%,负债户比例为25.9%,但从绝对额度比较,存款数还是小于借款数。缓冲区的金融资产是最好的,实验区次之,核心区再次之,非核心区农户的生活环境更有利于农户的发展,导致非核心区的农户可能更富裕。

表 5 农户金融资本情况

2.1.5 农户社会资本靠关系,由身份和借款呈现

农户的社会资本(表6),从总体分析,户中有党员所占比例为13.9%,有村干部的农户所占比例只有4.8%,有银行借贷的占10.6%,通过亲戚发生借贷关系的占37.8%。核心区和非核心区有所差异,这个差异可能是因为核心区的经济条件差,导致农户发生借贷的比例更高。核心区需要党员参与管理保护区的要求更强,党员的素质及责任心毕竟更高,因此调研的农户中党员的比例相对偏高。

表 6 农户的社会资本统计/%

2.2 五大生计资本对农户生计能力的影响

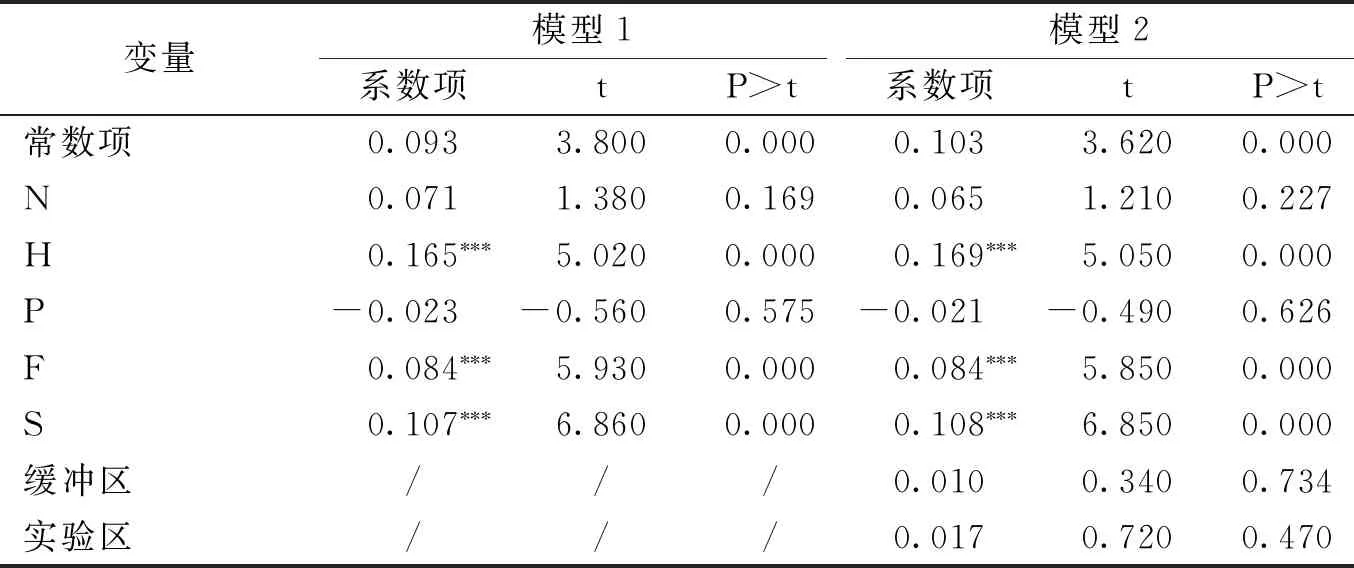

表 7 模型回归结果

说明:表示在1%水平上显著;以核心区为参照。

五大生计资本对收入的影响力排序为(表7):人力资本(H)、社会资本(S)、金融资本(F)、自然资本(N)、物质资本(P),回归系数绝对值依次递减(0.165>0.107>0.084>0.071>0.023)。但从显著性影响方面比较,五大生计资本并不全部对农户的生计能力具有显著性影响。

2.2.1 人力资本对农户生计能力具有极显著影响

人力资本的回归系数为0.165>0,人力资本对农户生计能力具有极显著影响。说明人力资本中的户主身体越健康,教育程度越高,适应社会的能力就越强,无论从事打工或是自我经营都可以取得较好收入。原因可能是:健康和教育体现了劳动力的素质,素质越高越容易从事较高报酬的职业。

2.2.2 社会资本对农户生计能力具有极显著影响

社会资本的回归系数为0.107>0,社会资本对农户生计能力具有极显著的影响。这说明社会资本丰富的家庭,无论是就业还是创业,都更可能得到社会关系网络中熟人或亲友的信息或经济方面的帮助。原因可能是:党员和干部身份强化了农户获得社会资源的能力,户外借款则表现了农户社会关系能力的外显。

2.2.3 金融资本对农户生计能力具有极显著影响

金融资本的回归系数为0.084>0,金融资本对农户生计能力具有极显著的影响。原因可能是:金融资本越多的农户,在发展产业方面有足够的资金保障,从投资获得的回报越多,生计能力自然越强。

2.2.4 物质资本对农户生计能力影响不显著

物质资本的回归系数为-0.023<0,物质资本对农户生计能力影响不显著,且具有负向影响,与一般观点强调的物质资本对农民收入正向影响的结论[21]不一致,即五大生计资本无论多少都会影响农户的生计能力。从调查的数据发现:农户的物质资本存量较大的主要是房屋和生活设备,而投入生产设备的资金少,即物质资本的投入贡献给生产活动的少。对房屋的投资在农村都很受重视,是家庭首要必须的花费,房屋的好坏往往与农户的“面子”和社会地位相对应。另外,农村汽车的消费也有增长趋势,攀比的心态推动负债消费。农户的可支配现金有限,投入到房屋、汽车等消费后,可投入产业的资本就少,致使生计能力变差。

2.2.5 自然资本对农户生计能力没有显著影响

自然资本的回归系数为0.071>0,自然资本对农户生计能力不具有显著影响,说明以土地作为农户自然资本的形态,没有发挥土地的效益。保护区农户的收入,主要不是靠土地。原因可能是:林地受保护区的严厉管控政策,农户能得到的收入只有生态补偿金。再则,非林地的种植受气候、地质条件的限制,有价值经济作物少,且难以形成规模发展。虽然有的农户土地多,但是其耕作土地所获得的收入较少,远远低于劳动力在外打工的收入。

2.2.6 保护区建设对农户生计能力没有显著影响

检验保护区的建立使生计资本发生变化的方法有两种。第一种,保护区建立前后的生计资本比较研究。由于时间跨度长以及经济水平本身具有持续向上发展趋势,所以很难获得比较精准的结果。第二种,对比保护区内农户和保护区外农户的收入差别,经计算保护区内农户人均可支配收入为8067元,根据2016年恩施州国民经济社会发展统计公报数据(http://www.enshi.gov.cn/2017/0505/554936.shtml),恩施州农村居民人均可支配收入8728元,这说明保护区内农民的收入确实少了。此收入差是否与保护区的建立有关?但这种差异可能是内生性导致的,即因地理环境的特殊性,才成立了保护区,是居住环境影响了农户的生计能力而不是保护区成立后的影响。通过模型回归结果发现,相对于核心区,缓冲区和实验区对农户的生计能力影响虽然是正向的,但P值分别为0.734和0.470,区域变量影响并不显著。

虽然保护区对农户的生计能力影响不能通过模型得到论证,但是有些因素影响到农户的生计问题。如农户进山采集山货(蜂蜜、野菜和山果)变卖而得的收入减少;禁采薪柴迫使农户应用替代能源(如电、煤)使其支出增加了;野生动物因受保护而大量繁殖增加了对庄稼的破坏。因此,除了生计资本之外,其他因素也会影响到农户的生计问题。

3 结论与建议

3.1 结论

保护区农户的五大生计资本对生计能力未充分发挥积极影响。其中,农户传统赖以生存的自然资本(土地)并没有显著地影响农户的生计能力。保护区内土地可供开发的程度有限,农户无法依靠土地获得较高收益;物质资本对农户的生计能力是负影响,与农户普遍的物质消费观念有关,将有限资源投入了非生产性消费特别是建房投入中,投入到生产相关的物质资本不足。研究表明,保护区的建立并未对保护区农户的生计能力造成显著影响。

3.2 建议

针对农户生计的研究已取得丰硕成果,并就农户可持续生计问题提出了相关对策建议[22-24]。因此,在借鉴前人研究成果的基础上,结合自然保护区对区内农户生计能力影响的分析结果,提出两点建议。

第一,政府应促进农户的五大生计资本协同发展。在人力资本、农户关系、农户的林权质押、山水价值、农户消费等方面,政府应发挥引导甚至干预的作用,增加教育及技能培训等人力资本投资。需要特别注意的是,政府提供的教育培训需要结合农民在外所从事的行业技能来开展,而不仅仅是针对适用本地的农业技能和本地市场需求而提供,因为农民的就业市场多在外地。

第二,政府应对农户的生态补偿机制进行创新。林业主管部门应重视森林生态补偿机制的灵活性,长期持续地以适度比例增加补偿资金。政府鼓励农户改变传统的柴薪供能方式,对改用清洁能源的农户给予能源补贴。对受自然灾害或野生动物侵袭造成的损失,政府应提供赔偿或为农户转产提供资金和技术等支持。对于核心区内特别珍稀植物生长区域附近的农户,政府给予搬迁补偿促使农户搬离。