海宁皮影,一片幕布两个世界

春田

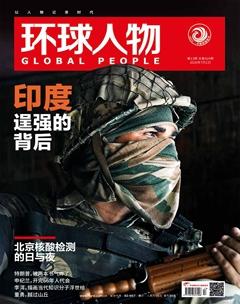

一名老师傅正在幕后表演海宁皮影戏。

你看过“土电影”吗?在半透明的幕布上,两个小人上演追赶的戏码,第一个小人摔了个踉跄,第二个小人追上前压住他。我和身边的小伙伴哈哈大笑,趴在幕布前看了一下午。

小时候,看皮影戏是我们最大的乐趣。我蹑手蹑脚地走到幕布边,往里窥探,皮影艺人正手持木杆操控影偶,一上一下,光线照射后,小人的影子就出现在幕布上。大家花几块钱就能看一出戏,价格亲民,我们就说皮影戏是“土电影”。

皮影戏是世界级、国家级非物质文化遗产,根据地方戏曲形成不同流派,而海宁皮影戏尤为出名。首先,海宁皮影戏的小人偶造型注重彩绘,艳丽多彩。相较之下,一些北方皮影的人偶造型更豪放,线条更简洁,颜色更纯粹。其次,海宁皮影戏的唱腔以“弋阳腔”和“海盐腔”为主,柔美婉转。海宁人喜欢喊海宁皮影戏为“皮囡囡”,“囡囡”是吴语对女孩的昵称,有宝贝的意思,可见海宁皮影戏唱得多么娇俏可爱。最后,制作海宁皮影的牛皮来自周王庙镇,这里被称为“中国皮革第一镇”,近年来皮革产品占全镇工业经济总量近一半。在南宋时,海宁皮影戏的人偶还大多用生羊皮制成。到了元朝,老艺人才发现牛皮刮油、敲薄后没有一丝褶皱,经过加工能变成半透明的“薄纸”,十分轻巧,又方便作画,就用牛皮代替了羊皮。通常一张牛皮可以做500个人偶头像。

徐二男练就了一身功夫,一手能操纵多个人偶。

海宁的手艺人用牛皮制作人偶造型(左下)。皮影戏有诸多流派,图为鲁南皮影人偶制作过程(左上)。海宁人在戏馆里观看皮影戏(右)。

徐二男是海宁皮影戏的国家级传承人。上世纪30年代,老百姓婚嫁、寿庆都会请人表演皮影戏,海宁有20多个皮影戏班,其中就有颇负盛名的木香徐家班。1932年,木香徐家班迎来一名男婴。班头徐玉林捧着儿子,甚是高兴,取名为二男,待他咿呀学语时,就给他听戏曲。徐二男12岁就跟着父亲进戏班学戏。他记得:“那时没剧本、没录音,全凭父亲的一张嘴。”每天凌晨4點,他和其他学徒就开始练手上功夫。“反复练几个动作,直到小人偶‘听话,连踢腿这个动作也带狠劲。”苦练后,徐二男双手能拿8个人偶。

徐二男肚子里全是戏。上世纪50年代是海宁皮影戏的巅峰时期,省文化厅组建浙江皮影戏剧团,以海宁艺人为主,徐二男也在其中。他一年演了近500场。人们对皮影戏需求不一,求神拜佛要“还愿戏”,结婚要“暖房戏”,这些他都能胜任。当地百姓说徐二男“一口叙述千古事,双手对舞百万兵”。那时,一台戏演两三个小时、连演几天,虽然一张票只卖三分钱,但演下来收入竟有百来元。然而,“文革”时期,皮影戏成了“四旧”,木香徐家班遭受重创,徐二男也暂别皮影戏。

1979年,海宁的斜桥镇文化站召集老艺人恢复皮影戏,找到了徐二男,后来成立了斜桥皮影戏剧团,到各村演出,所到之处门庭若市。尽管电视机普及,电影和越剧等逐渐流行,皮影戏仍被视为民间重要的娱乐方式。徐二男还受邀到杭州宋城等景点表演。2003年,徐二男应邀远赴新西兰,参加“中国新年灯会”,表演海宁皮影戏。时任新西兰总理海伦·克拉克赶来观看,专门为他颁发了一枚奖章。

徐二男快90岁了,如今是海宁一带少见的能独自操作全套皮影戏的老师傅。皮影戏会不会失传?他倒不太担心,因为这几年,海宁市建立皮影戏馆,常年开展演出;斜桥镇中心小学等地被列为非遗传承保护基地,开展皮影戏表演教学。

在皮影艺人心中,“一片幕布两个世界”是这门手艺的最迷人的特质。正如经典影视剧《大明宫词》中,坐在幕前看皮影戏的少年太平公主,对爱情懵懵懂懂、不甚理解;而幕后的贺兰夫人和唐高宗则一边唱戏,一边提着人偶深情对视:“你的错误就是美若天仙……”