腐朽神奇

——徐悲鸿名作《牧童和牛》

□ 刘名

徐悲鸿 牧童和牛

“余自脱襁褓,濡染先府君至诣,笃嗜艺术。怅天未肯付以才,所受所遭又惟坎坷、落拓、颠沛、流离、穷困,幸尽日孳孳……”

视“艺术为生命”的画坛巨匠徐悲鸿,一生饱受磨难和忧患,为了追求艺术,倾其所有。然而在生活上,却极为简朴,对自己近乎苛刻。一生不穿绸衣,夏则一袭蓝色粗布长衫,冬则一领深色粗布棉袍,脚上的鞋子都是在东单地摊上买的旧鞋。

徐悲鸿纪念馆馆长廖静文在世时,每每谈起徐悲鸿逝世前,身上穿的只是一套洗得褪了色的灰布中山装和一双从旧货摊上买来的旧皮鞋,不禁潸然泪下,心酸不已,她很悲伤地说:“我最后一次替他换衣服,解开他身上的灰色斜纹布上衣,给他穿上了刚买来的新的斜纹布中山装和一双新皮鞋。这是悲鸿来到北京以后,第一次穿新皮鞋。”

然而,徐悲鸿在作画时,却对笔、墨、纸、砚等绘画材料的选择和使用极为讲究,总是精益求精。中国画讲究笔墨,和所使用的绘画材料、工具有很大关联。宣纸的洇墨和渗透作用是中国画的一大奇迹,笔墨掌握得好,就能巧夺天工。

徐悲鸿常说:“工欲善其事,必先利其器。”他作画有个习惯,从来不用新纸和旧墨,因国画忌用残墨,水与墨都要求“净”与“新”,这样易显现新润清净的透明感,残墨滞结则效果相反。所以在他的家里,有个专门的储存柜,柜里总是放满了几十刀好纸,一放就是好几年,直等它们火气脱尽,变得温润应手,方才使用。

牧童和牛题款

听廖静文馆长生前讲,徐悲鸿每一次作画时,都要用粗大的墨块,先研出一大池墨,然后画上一天。如果当天的墨没有用完,他就用巨大的抓笔,书写整纸的大幅对联,把砚台中的墨统统吸尽,不留宿墨,尽量不浪费。

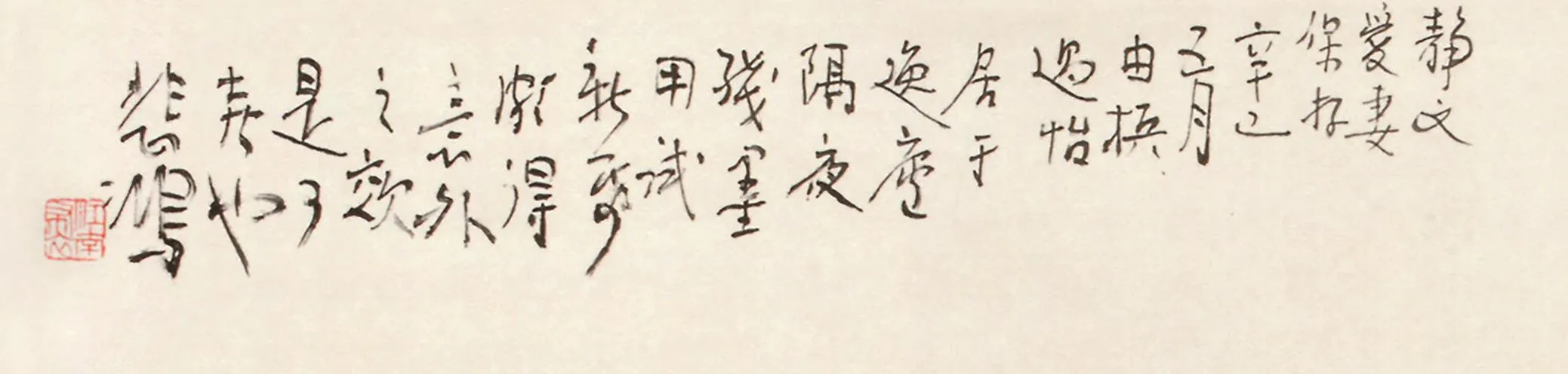

新纸和宿墨都是徐悲鸿作画最为忌讳的。然而,在徐悲鸿的艺术生涯中,也有过唯一的一次例外。这便是徐悲鸿作于1941年、现藏于徐悲鸿纪念馆的水墨画《牧童和牛》。此画纵83、横56厘米,设色、纸本、立轴。款识题:“静文爱妻保存。辛巳五月,由槟过怡,居于逸庐。隔夜残墨,用试新纸,颇得意外之效。是可喜也。”钤印:江南布衣(朱文方印),腐朽神奇(朱文圆印)。

“吾学于欧凡八年,借官费为生,至是无形取销,计前后用国家五千余金,盖必所以谋报之者也。”徐悲鸿是个“滴水之恩涌泉相报”的人,对于国家的培养,他一直念念不忘,也一直用自己的方式报效国家,尤其在救亡图存的大潮中。徐悲鸿说:“艺术家即是革命家,救国不论用什么方式,如果能提高文化、改造社会,就是充实国力了。欧洲哪一个复兴的国家,不是先从文艺复兴着手呢。我们不能把自己的责任看得过小,一定要刻苦地从本分上实干。在国难时期,我们未必到前线去才能救国,如果一个人能从本分上去尽力苦干,在自己的学术事业上有所成就,就是为国家充实了国力,也足以救国了。”

抗日战争全面爆发后,目睹了被占区被敌机狂轰乱炸后无依无靠的孤儿寡妇的悲惨以及疆场上杀敌成仁的志士们的壮烈,激发了血性男儿以艺术报国的壮志。徐悲鸿说:“我自度微末,仅敢比于职分不重要之一兵卒,尽我所能,以期有所裨䃼于我们极度挣扎中之国家。我诚自如,无论流过我无量数的汗,总敌不得我们战士流的一滴血。但是我如不流出那些汗,我会更加难过。”

自1939年初到1941年底,徐悲鸿多次赴南洋,到新加坡、马来西亚等地举办画展,为中国的抗日战争筹款。“尽其所能,贡献国家,尽国民一分子之义务”,徐悲鸿将画展筹赈义卖所得所有款项悉数捐给国家,作为第五路军抗日阵亡将士遗孤抚养之用。《牧童和牛》正是徐悲鸿在南洋办展期间所作。

腐朽神奇印

牧童和牛(局部)

1941年,徐悲鸿在马来西亚的槟城、怡保、吉隆坡等地参加赈灾募捐画展“雪华筹赈会主办徐悲鸿先生画展助赈”开幕式,途经怡保时,被一好友盛情留宿家中。大画家一到,主人便拿出笔墨纸砚,向徐悲鸿索求墨宝。廖静文曾说:“悲鸿把这种无法推却的场合通常称为‘绑票’。这种情况下他肯定是出于某种原因,必须给这个朋友画画了。”事实上,徐悲鸿当时就画了,因为途旅条件所限,尽管他画画忌用新纸和隔夜的旧墨,但这次他不得不用从来不用的新纸、宿墨,所以他专门在画上的上部,用流畅俊逸的书法把作画时的情况记录下来:隔夜残墨,用试新纸,颇得意外之效,是可喜也。

这幅“意外之效”的画作就是徐悲鸿的名作《牧童和牛》。

该画的中心是一只用重墨绘出的牛,几乎呈全侧面,在用青、紫、黄、绿色画出的草地衬托下,气韵蓬勃,显得格外厚重。背朝观众的牧童,用极简练的线条勾勒而成,形象宛妙入微,牵牛的动态天然生动。宿墨、新纸在这次旅途之中都使用了。事实上,因隔夜而变得滞涩无比的墨,那粗糙的分离笔痕,在表现牛身上杂乱的毛时,却恰恰合适,既显现苍劲枯浑,又易见力度与气势。这在他的画中是极其罕见的,就如鬼斧神工一般,令本已胸有成竹的画家本人也始料不及。

对于这幅画作,徐悲鸿之子徐庆平曾做过细致入微的研究。他说:“我父亲的这幅画用的是从来不用的最难用的工具,最不出效果的讨厌的东西,可是出了特别的效果。他画了一头牛,牛的毛是很粗糙的,他这个拉不开笔的墨正好表现那个牛,正合适,它是意外之效果,所以他没想到。画的那个人很简单就勾了一条线,他没有发挥水墨的功能,那发挥不了,那一画出来肯定难看得要命,你看得出来是用那个隔夜墨勾的,但是那张画最后呈现出来的效果真的很奇特。”

原来,徐悲鸿通常会根据画作的需要,确定用什么笔。为了能在画面上产生刚柔相济的效果,让墨色有突破常规的韵味,他一般都用比较硬一点的笔,但是渲染的时候,要表现这个墨的那种酣畅的时候,徐悲鸿便用羊毫制的笔。如今身在海外,因条件所限,在使用自己不熟悉的作画工具的情况下,他凭借丰富的用水用墨经验,将令毛笔呆滞的宿墨用于画粗糙的牛身、牛尾和牛角,突出了质感。偶得佳作,徐悲鸿自是欢喜。

出于这一惊喜,徐悲鸿还专门请人为该画刻了一方十分别致的圆形印章——“腐朽神奇”,四个古篆字被安排在圆的四边,朝向四个方向,极具形式美感。

牧童和牛(局部)

关于这枚“腐朽神奇”的印章,徐庆平讲述到:“这幅画的左下角有一个印,印上头有四个字,这四个字我研究了好久都没认出来。确实是太难认了,它不规范,不是规范的字,他又加了自己很多创造进去,我找了很多人来帮着认这个字,都没认出来。最后找到了首都师范大学的大康教授,大康是教授的笔名,这个人很了不起,是中国著名的古文字学家,一辈子都在研究古文字。他把这四个字认出来了,‘腐朽神奇’。这张画是用最差的材料,但是化腐朽为神奇,达到了意想不到的效果。”

徐庆平还说:“在我见过我父亲的所有作品中,我发现,只有这幅画作上使用了‘腐朽神奇’这一方印章。”

在抗日战争时期,徐悲鸿多次画过牧童和牛,这与他童年的生活有关。江南水乡的滋润,河溏瓜田的风光,诗书墨趣的浸养,半耕半读的生活,放牛戽水的农田体验,这些无不给童年的徐悲鸿留下美好深刻的印象。然而,多灾多难的现实,命运多舛的国家,支离破碎的家庭,让背井离乡的画家滋生别样的感念,这些内在的东西,不知不觉地渗透到作品中去,化作笔墨和情感。这幅画作既表达了画家在战火中对幼年家乡生活的回忆,也是他对和平生活的憧憬与向往。

《牧童和牛》这幅画作,徐悲鸿的确创造了化腐朽为神奇的奇迹。然而,这枚不知徐悲鸿请何人所治的很奇特的“腐朽神奇”的印章也是个奇迹。更为奇迹的是,一个孱弱的知识分子,凭着一颗赤子之心,在国难当头之际,以单薄身躯和手中的丹青笔墨团结南洋那么多的华人,为中国的抗日战争不知捐献了多少资金。从这一点来看,徐悲鸿手中的一支画笔不知幻化了多少神奇!

——徐悲鸿经典作品展”